Texte inédit pour le site de Ballast

Voilà bientôt six ans qu’une guerre meurtrit la Syrie — opposant le gouvernement (son armée comme ses milices et ses alliés russes et libanais), les forces d’opposition (de l’Armée syrienne libre aux divers fronts islamistes), les combattants kurdes et les partisans de Daech. Guerre d’armes, d’information et d’image, comme de juste. Les grandes puissances avancent leurs pions, appuient et financent les uns et les autres au gré des champs de bataille, des bombardements et des exils de populations civiles. La férocité de certaines factions « rebelles » pousse d’aucuns à oublier ce que fut l’État Assad père et fils : « un régime horriblement violent », pour reprendre les mots de l’essayiste libertaire Noam Chomsky. L’auteure de cet article — fille d’un Syrien exilé dans les années 1980 — se propose d’éclairer la nature historique du régime des Assad. ☰ Par Sarah Kilani

Une recomposition idéologique foisonnante

Du XVIe au début du XXe siècle, la Syrie est ottomane. Le territoire du pays que les Arabes surnommaient alors « Bilad al-Cham » (« le pays de Damas ») englobe la Syrie actuelle, le Liban, la Jordanie et la Palestine. Refuge historique de nombreuses minorités, il a notamment accueilli les Ismaélites réprimés à Bagdad au IXe siècle, les Druzes échappant à la persécution égyptienne au XIe siècle et les Alaouites — ces trois communautés pratiquant un islam hétérodoxe. De 1839 à 1876, l’Empire ottoman vit une ère de réformes, les Tanzimat (« réorganisation », en turc ottoman), qui mènent à l’écriture d’une constitution — reconnaissant la liberté religieuse et des droits civiques à tous, créant des tribunaux séculiers visant à limiter le pouvoir des tribunaux religieux — inspirée des constitutions française et belge2. L’influence des idées nationalistes provenant d’Europe à la fin du XIXe siècle et l’autoritarisme ottoman font émerger, chez les héritiers intellectuels égyptiens et syriens du mouvement des Tanzimat, une réinvention identitaire, la Nahda (« renaissance arabe »). Celle-ci se développe selon trois principes qui vont poser les bases des courants de la pensée arabe moderne : une réforme moderniste religieuse avec la mise en place d’une législation laïque (ijtihad), l’unité politique et religieuse de l’oumma (tawhid) et la consultation du peuple (choura)3. Le démembrement de l’Empire ottoman par les Anglais et les Français lors des accords de Sykes-Picot, en 1916, enterre le projet de royaume arabe unifié promis par les puissances européennes au chérif de la Mecque Hussein ben Ali en contrepartie de son soulèvement contre les Ottomans4 — enterrement qui nourrit les velléités nationalistes.

La France, à qui la Société des Nations a délivré un mandat sur la Syrie et le Liban en 1920, mène une politique visant à défendre les particularismes communautaires, notamment ceux des minorités, afin d’éviter un ralliement aux idées nationalistes laïques, et divise le pays en quatre États communautaires5. C’est dans ce contexte que le bouillonnement intellectuel au Moyen-Orient conduit dans l’entre-deux-guerres à l’émergence ou la diffusion de trois courants de pensées identitaires théorisant des modèles opposés. Le Parti nationaliste syrien — créé en 1932 — défend l’idée d’une grande Nation syrienne laïque dont les fondements seraient antérieurs à l’islam et au christianisme et réclame l’union du Bilad al-Cham6. Le rejet de l’arabisme par les partisans de ce nationalisme syrien rend cette proposition peu populaire. Le projet politique reposant sur l’existence d’une communauté musulmane transcendant les frontières, le panislamisme, théorisé au XIXe siècle, est défendu par le mouvement des Frères musulmans syriens7. C’est cependant le panarabisme, doctrine fondée par le chérif Hussein ben Ali, dont les racines idéologiques s’inscrivent dans le courant de la Nahda, qui s’imposera sur les deux autres. Ce courant pose l’idée d’une identité arabe (arabisme ou arabité), pré-existante à l’islam, dépassant les appartenances religieuses et fondée sur la langue et l’histoire8.

Hussein ben Ali (DR)

C’est le parti Baath, créé en 1947 — ayant pour but l’unification des différents États arabes en une seule et grande nation laïque —, qui constituera l’incarnation politique du panarabisme ; initialement dit « libéral », en 1953, ce parti fusionne avec le Parti socialiste arabe d’Akram Hourani, donnant naissance au parti Baath arabe socialiste. Michel Aflaq, l’un des deux fondateurs et principal théoricien du parti Baath, défend le projet d’une nation socialiste non-marxiste. Les socialistes arabes rejettent les idées marxistes matérialistes, internationalistes et athées, qu’ils jugent non-adaptées à la conjoncture arabe9. En effet, le socialisme arabe se développe largement en réaction à l’impérialisme et à la colonisation occidentales. Pour Zaki al Arzouzi, philosophe syrien, militant et activiste contre l’occupation française et important théoricien du nationalisme arabe, le peuple doit pleinement participer à la vie politique et participer à la marche de l’État par des assemblées locales, nationales et par la liberté de la presse10.

Dégénérescence du panarabisme et prise du pouvoir

« Le contrôle total de cet appareil sécuritaire se double évidemment d’une mainmise sur l’intégralité des richesses du pays. Hafez el-Assad se comporte désormais en propriétaire de la Syrie. »

En 1946, la Syrie devient une république indépendante ; mais s’ensuit une série de coups d’État qui mèneront à la prise du pouvoir par le parti Baath en 1963. Débute alors une grande campagne de nationalisation, de redistribution des terres et de limitation de la propriété privée. Cette politique assure initialement au Parti le soutien d’une partie de la classe moyenne, des paysans et des groupes socialement marginalisés. Cependant, le parti Baath est le seul parti légal ; les éléments démocratiques sont rapidement écartés et les divergences idéologiques menant à des luttes incessantes deviennent responsables de l’instabilité gouvernementale. En 1966, les partisans du bloc soviétique au sein du Baath renversent les fondateurs et principaux dirigeants historiques du Parti, Michel Aflaq et Salah Eddine Bitar, installant ainsi le pouvoir des militaires. Le Parti se divise alors en deux factions, l’une donnant priorité aux réformes néo-marxistes et l’autre davantage au nationalisme, conduite par le général Hafez el-Assad11. Le conflit devenant de plus en plus ouvert entre les deux branches du Parti, Hafez el-Assad prend le pouvoir par un coup d’État en 1970. Il envoie en prison le président Noureddine al-Atassi et le secrétaire général du parti Baath, Salah Jedid. Il purge le Parti lors de ce qu’il appellera « le mouvement rectificatif » (ou « la révolution correctrice »).

Le nouveau président déclare l’état d’urgence, s’empare de tous les postes clés de l’appareil d’État, maintient la politique du parti unique, promeut un culte de sa personnalité sous le slogan « Assad pour l’éternité »12 et met en place un contrôle de l’ensemble de la vie politique syrienne, reposant sur un important appareil sécuritaire policier et de renseignement, posant ainsi toutes les bases du système que le sociologue français Michel Seurat nommera « l’État de barbarie »13. Son maintien au pouvoir devient alors l’ultime priorité du chef de l’État. Il crée et verrouille des appareils de sécurité loyaux en les mettant sous contrôle d’Alaouites membres de son clan et, dans la mesure du possible, issus de sa propre famille14. Rien d’étonnant à ce que la jeunesse d’une communauté méprisée et appauvrie comme l’est la communauté alaouite se presse pour rejoindre les rangs des services de renseignement et de l’armée — armée qu’Assad couvrira de privilèges. Le recrutement de ceux qui seront ses yeux, ses bras et ses oreilles se fera d’emblée sur une base confessionnelle. Sont alors créées des milices, avec à leur tête des proches du chef de l’État : les Brigades de la Défense (sous le commandement de son frère Rifaat), la Garde républicaine (vouée à la protection du président et dirigée par le cousin de sa femme, Adnan Makhlouf), et les Forces spéciales syriennes (qui seront contrôlées pendant vingt-six ans par son ami d’enfance Ali Haydar). Tous les appareils sécuritaires dépendent directement du président, qui s’accapare progressivement l’ensemble des sphères de la société. Le contrôle total de cet appareil sécuritaire se double évidemment d’une mainmise sur l’intégralité des richesses du pays. Hafez el-Assad se comporte désormais en propriétaire de la Syrie et de son peuple, dont héritera son fils après sa mort ; il privatise le pays à son profit, qui devient « la Syrie d’el-Assad »15.

Jimmy Carter et Hafez al-Assad (White House Staff Photographers, 1977)

Il dispose d’un pouvoir considérable sur la société et tous ses membres, sur les ressources nationales et les relations commerciales du pays, permettant à certains membres de sa famille de s’enrichir considérablement. À la manière d’une organisation mafieuse, Assad et les siens voient la Syrie comme un territoire à piller. Pour exemple, Rifaat el-Assad, frère du président et commandant de la plus puissante milice du régime, se constitue une immense fortune via la rapine et diverses contrebandes — notamment le trafic d’antiquités —, facilitées par le port privé dont il dispose. Il sera finalement écarté, après avoir tenté de renverser son frère. Plus tard, le neveu de Hafez, Rami Makhlouf, dont la fortune personnelle est évaluée en 2008 à 6 milliards de dollars, devient l’homme d’affaires le plus puissant du pays, son groupe en détenant 60 % de l’activité économique16. Pour Michel Seurat, l’État syrien « n’est pas le simple prolongement superstructurel d’une classe dominante au niveau des rapports de production, mais joue au contraire un rôle déterminant dans le procès de création de classes économiquement dominantes à partir de la nouvelle élite politique dirigeante ». Cependant, cet État, tout en faisant et défaisant des classes sociales, n’en crée pourtant pas qui soient économiquement dominantes, puisque ces « nouvelles classes

bourgeoises se développent non pas à partir de leur contrôle de l’appareil de production, mais en tant que classes parasitaires de la bourgeoisie bureaucratique17 ».

« Ainsi le peuple se doit-il d’être uni derrière un leader incarnant la pureté arabe et le rempart contre les ennemis extérieurs. »

Dans le but de mieux régner et d’assurer sa survie, le régime, derrière un vernis laïc, favorise, instrumentalise et aggrave la communautarisation. Le régime se donne des apparences laïques et prétend que sa contestation, a fortiori son effondrement, menacerait les minorités dont il serait le protecteur. Cette laïcité de façade est soutenue par le concept d’« arabité », identité censée transcender le peuple syrien, mais dont sont exclus les Kurdes. La fonction du concept d’arabité est d’assurer une continuité politique entre le Parti et le peuple — d’où la censure officielle de tout ce qui évoque les diversités religieuses, confessionnelles ou ethniques. Toutes les dénominations sont arabisées et, comme il est indiqué dans la charte du Baath : « Seront bannis toux ceux qui appellent à, ou rejoignent un regroupement ethnique et tous ceux qui ont migré vers la patrie arabe pour des motifs coloniaux. » En distillant constamment la théorie du complot et en organisant la méfiance généralisée, les Assad plongent la société dans un climat permanent de suspicion envers ceux qui seraient des agents infiltrés de l’extérieur. Cette ambiance est entretenue par les services de renseignement, le Moukhabarat, qui incitent à la dénonciation et se justifient par la nécessité de préserver le patriotisme arabe.

De là, la moindre critique du pouvoir ou de ses extensions sera « interprétée » et jugée comme une trahison. Le contact avec les étrangers est considéré comme suspect et source de « pollution culturelle ». L’un des piliers de cette logique orwellienne est évidemment l’état de guerre permanent entretenu avec « l’ennemi sioniste »18. La construction et l’expansion de l’État d’Israël, soutenu par les Occidentaux quels que soient les crimes qu’il commet, ont été considérablement instrumentalisés par le Parti pour nourrir son discours ; la cause palestinienne est constamment brandie afin d’alimenter la paranoïa anti-occidentale. Rappelons que le nationalisme arabe tel que conçu, c’est-à-dire dévoyé, par le Baath s’est largement construit en réaction à l’impérialisme de l’Occident : favorisant l’isolement culturel, il fait le lit des courants idéologiques comme le salafisme, avec lesquels elle est d’ailleurs en concurrence pour ce qui est de la promotion de l’authenticité19. Ainsi le peuple se doit-il d’être uni derrière un leader incarnant la pureté arabe et le rempart contre les ennemis extérieurs — un discours renforcé lors de l’effondrement de l’URSS et de la démocratisation de l’Europe de l’Est.

Mars 2015 (LOUAI BESHARA / AFP)

Division de la société et instrumentalisation communautaire

En réalité, le système divise les Syriens, les hiérarchise selon leur communauté et les humilie. Pour mieux régner, il monte les catégories de population les unes contre les autres en s’appuyant sur leurs particularités ethniques ou confessionnelles. La propagande du régime et la police secrète attisent les craintes : on assure aux Druzes qu’ils sont protégés des sunnites20, on explique aux chrétiens que seul le pouvoir alaouite est en mesure de les prémunir contre l’extrémisme musulman21. Dans La Question syrienne, Yassin al Haj Saleh rapporte qu’en 1981 « des femmes parachutistes rattachées aux Brigades de défense de Rifaat al-Assad ont agressé des femmes damascènes dans la rue et leur ont arraché leur voile ». Il précise également que ce geste « fut unanimement interprété comme une manifestation de haine et de mépris pour le milieu social populaire auquel appartenaient les femmes voilées, jugé inférieur et arriéré ». N’étant pas arabes, les Kurdes sont disqualifiés de facto par le pouvoir et deviennent quasiment invisibles politiquement et socialement. La réforme agraire des années 1960 et 1970 ne s’est jamais appliquée dans la région kurde, parce qu’elle aurait été défavorable aux propriétaires arabes. Le droit de propriété kurde est donc restreint.

« Les Kurdes sont disqualifiés de facto par le pouvoir et deviennent quasiment invisibles politiquement et socialement. »

Aujourd’hui, 250 000 Kurdes sont ainsi dépourvus de nationalité en Syrie. Ils n’ont pas le droit d’enseigner leur langue et leurs coutumes à leurs enfants22. Le pays est marqué par une profonde et constante discrimination en faveur des Alaouites. En apparence, le régime maintient un équilibre confessionnel dans l’attribution des postes officiels ; mais si l’administration, l’armée et les services de sécurité comptent de nombreux sunnites (qui font souvent office de décor23), les postes clés sont réservés aux Alaouites, ainsi que tous les postes nécessitant des hommes de confiance24. Le pouvoir a largement su exploiter la frustration des Alaouites, communauté discriminée jusqu’au mandat français. Cette création d’un « eux » et d’un « nous » nourrit les peurs intercommunautaires alors même que l’histoire contemporaine de la Syrie dément toute hypothèse de massacres d’ordre confessionnel ou ethnique. Cependant, au sein même de la communauté alaouite, toute expression politique discordante est durement réprimée et les éléments hostiles au régime sont éliminés25. En effet, un monopole sur le pouvoir d’Alaouites ne signifie pas le monopole des Alaouites. Distinction de taille, qui explique que nombre d’entre eux rejoindront les rangs de la contestation en 2011. Et, comme le souligne Eberhard Kienle, directeur de l’Institut français du Proche-Orient, « pour le régime, ce sont évidemment les opposants alaouites qui sont les plus dangereux, parce que ce sont eux qui sabordent la transformation ou la pérennisation de l’ensemble des Alaouites en glacis de protection

du régime26 ».

Cette politique de division communautaire de la société, si elle émane du pouvoir, ne manque pas de produire des effets tangibles au sein de la population. Le règne constant de la peur et de la méfiance, l’omniprésence fantomatique des mouchards du régime amènent chacun à se replier sur son cercle de confiance. Ce dernier est extrêmement réduit et se cantonne en premier lieu à celui de la famille, puis s’élargit à la communauté ethnique ou confessionnelle. Pour reprendre les termes du philosophe du Moyen Âge Ibn Khaldun, l’asabyya – qu’il définit comme la « cohésion sociale » ou l’« esprit de corps » dans une société arabe — de la Syrie contemporaine se constitue d’abord à partir de liens familiaux, tribaux, religieux, ou basés sur un vécu partagé, mais aussi en partie selon d’autres critères comme l’origine rurale et l’appartenance aux forces armées ou au parti Baath27.

(DR)

Le peuple syrien se trouve dans une situation de crise de confiance généralisée depuis des décennies et ne saurait en rien s’unifier sous la bannière nationale arabe brandie par Assad. Le maintien au pouvoir de la famille Assad est assuré par la pérennisation, au fil des générations, de la division communautaire qu’elle entretient et par l’instrumentalisation de ce clivage28. Toute tentative de dénonciation d’une pratique communautariste provenant du régime est qualifiée « d’incitation à la discorde communautaire25 ». Dans ce contexte, l’idée d’appartenance à un peuple ou celle d’une citoyenneté syrienne est abstraite pour la majorité des Syriens, qui se définissent souvent plus volontiers comme kurdes, sunnites, arméniens ou druzes, même si l’expression de cette appartenance communautaire est officiellement censurée. Le communautarisme est « une stratégie politique, un instrument de gouvernement, et non le prolongement d’un passé qui ne veut pas mourir. S’il en est ainsi, c’est que ce passé est revivifié par les politiques, les agencements et les rapports de pouvoir au présent. Son legs ne survit que parce qu’il s’articule à des situations présentes29 ». On ne niera pas que les relations intercommunautaires n’étaient pas parfaites avant l’arrivée au pouvoir de Hafez el-Assad — les chefs religieux sunnites étant alors majoritairement les maîtres du champ confessionnel. Mais, jusqu’aux années 1970, la tendance en Syrie allait vers un élargissement progressif du champ politique au sein de la communauté nationale, une sécularisation de la société et un recul du communautarisme. C’est d’ailleurs cette dynamique qui a permis la montée en puissance du panarabisme — donc l’arrivée au pouvoir du parti Baath.

« Obtenir n’importe quelle autorisation officielle, un passeport ou un poste, implique de graisser la patte de celui qui dispose du pouvoir de les délivrer. »

Le clientélisme, la discrimination, les dénonciations, la violence et la torture sont autant de moyens pour le régime de diviser la population. Obtenir n’importe quelle autorisation officielle, un passeport ou un poste, implique de graisser la patte de celui qui dispose du pouvoir de les délivrer. L’intercession d’un ami proche ou d’un parent travaillant dans l’armée, membre du Parti ou en lien avec les autorités religieuses proches du pouvoir s’avère souvent nécessaire pour débloquer la moindre autorisation. Au sein de ce réseau clientéliste, apparaît alors la notion de « capital social » où l’appartenance à la communauté alaouite, le fait d’avoir un proche membre du Parti ou proche du pouvoir se révèle un atout extrêmement précieux, plus que l’argent, pour pouvoir évoluer dans la société. À conditions économiques égales, être alaouite confère un capital social supérieur à l’appartenance à la communauté sunnite30. Et, au sein de la communauté alaouite, avoir un lien de parenté avec le président est un atout de taille. Les différents chefs religieux de chaque confession se doivent de soutenir le pouvoir en place afin d’avoir l’oreille des puissants et d’être ainsi à même d’interférer en faveur de leur communauté si nécessaire. Afin d’élargir sa base communautaire et se donner une légitimité sur le plan international, le régime a toujours cherché l’adhésion des chrétiens, dont les représentants disposent d’une influence auprès du pouvoir. Les « intercesseurs » kurdes et sunnites sont cependant moins influents que leurs homologues chrétiens et alaouites, et leur moindre représentation — dans un pays en très grande majorité sunnite — est symptomatique de la hiérarchie sociale et confessionnelle en vigueur dans la Syrie d’el-Assad. Être à la fois issu d’une communauté à faible capital social et d’un milieu pauvre réunit toutes les conditions de l’exclusion et de l’invisibilité. Selon Yassin al-Haj Saleh, la société de l’État de Assad « n’est pas pour autant une reproduction de la société traditionnelle avec ses villages, ses quartiers, tribus cloisonnés, entretenant avec l’État un rapport d’extériorité. Ses unités sont séparées les unes des autres mais ne bénéficient d’aucune autonomie par rapport à l’État. La pratique du piston renforce l’isolement de chacune d’elles, l’incite à tourner le dos à sa voisine ».

Au moyen de la mise en place par le pouvoir de nombreuses mosquées, Assad contribue à l’islamisation de la société et promeut un islam officiel soufi, dépolitisé, ne remettant pas en cause sa propre légitimité. Dans une société où il dispose de peu de légitimité sur le plan religieux, il introduit des références à l’islam dans ses discours officiels, encourage l’enseignement islamique en créant des instituts d’enseignement religieux31 et participe aux célébrations religieuses aux côtés des dignitaires sunnites. Il aide à répandre la pratique du ramadan au sein de sa communauté alors que ce n’est pas une pratique alaouite — tentative pour se faire reconnaître comme musulman tant par les chiites que par les sunnites. En 1973, sous la pression du président, l’imam chiite libanais Mouss al-Sadr déclare que les Alaouites sont chiites32. Le régime instaure ainsi un islam validé, représenté par des dignitaires conservateurs qui s’alignent sur le discours officiel et œuvrent à la promotion du président, condamnant les contestations contre le régime et prêchant activement en sa faveur en cas de crise de légitimité. Ainsi l’islam officiel est lui aussi instrumentalisé pour le maintien du pouvoir des Assad — situation évidemment paradoxale pour celui qui se présente comme le protecteur des chrétiens contre la menace sunnite. Le régime ne saurait alors en aucun cas être laïc comme il le prétend : il s’inscrit davantage dans une tradition gallicane où la religion est encouragée, sous le contrôle de l’État, et instrumentalisée dans le but de conforter son assise33. Il crée et entretient les causes des effets qu’il prétend combattre.

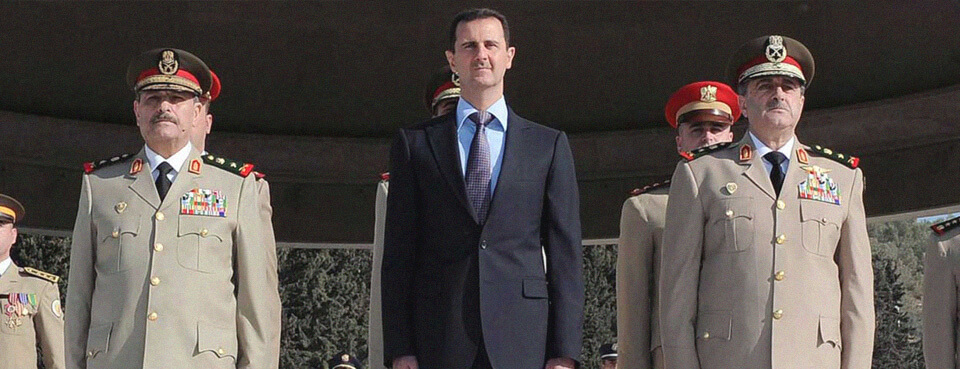

Père et fils el-Assad (DR)

Par ailleurs, le rapport constitutionnel à la laïcité est ambigu. En effet, il est inscrit dans la Constitution du pays que le président se doit d’être musulman, même si l’islam n’est pas religion d’État, et que la charia (le droit musulman) doit être la source du droit34. La Constitution reconnaît la liberté de culte mais les Témoins de Jéhovah n’en disposent pas35, et l’appartenance au mouvement des Frères musulmans, principal groupe d’opposition au régime de Hafez el-Assad, signifie la peine de mort. Il est important de rappeler qu’on distingue au sein du courant salafiste trois courants de pensée, dont l’un dit « quiétiste », qui refuse toute implication dans la vie civique ou politique. Les mouvements proches du salafisme politique menacent le pouvoir en allant contre les efforts du régime pour promouvoir un islam dépolitisé : les Frères musulmans en font partie, qui seront victimes d’une répression sanglante. En effet, dans les années 1970, des contestations voient le jour à travers l’action des Frères dans diverses émeutes, attentats et insurrections. Le mouvement, organisé, apparaît alors progressivement comme la seule formation capable d’opposer une résistance au monopole du Baath dans la vie politique syrienne. En 1979, à la suite d’attentats commis contre les installations du régime — bâtiments officiels, aéroports militaires — des émeutes éclatent à Alep, ville traditionnellement hostile au pouvoir central de Damas. Les autorités procèdent à l’arrestation de plusieurs milliers de personnes dont les liens avec les Frères musulmans ne sont pas toujours avérés.

« Les autorités procèdent à l’arrestation de plusieurs milliers de personnes dont les liens avec les Frères musulmans ne sont pas toujours avérés. »

Le 26 juin 1980, alors qu’il reçoit le président du Mali, Hafez el-Assad échappe à un attentat provoqué par un membre de la garde présidentielle. En représailles, les Brigades de défense exécutent entre 500 et 1 000 détenus de la prison de Palmyre, invoquant leur appartenance suspectée à l’organisation des Frères musulmans, et la présidence fait adopter par le Parlement la loi 49 qui punit de mort l’appartenance à l’organisation islamiste. Toutefois, un an et demi plus tard, dans la nuit du 2 au 3 février 1982, un groupe de 150 à 200 hommes armés se disperse dans Hama sous le commandement du chef local de l’organisation sunnite. Les ordres sont d’assaillir les principaux responsables politiques affiliés au pouvoir : cadres du parti Baath, hauts fonctionnaires et chefs militaires. Au total, 90 personnes sont tuées. L’état-major des Frères musulmans déclare dans un communiqué que Hama est considérée comme une « ville libérée » et exhorte la population à se soulever36. Les forces armées syriennes répliquent en assiégeant la ville vingt-sept jours durant. Le régime réprime le soulèvement et envoie hélicoptères, chars et mortiers. Les combats sont particulièrement violents. Ceux qui seront fait prisonniers seront soumis à la torture. Le nombre de victimes est assez discuté mais estimé à 20 000 à 30 000 morts37. Le massacre de Hama met fin à l’action des Frères musulmans. Pour saper définitivement leur pouvoir, Assad permet à certains cheikhs wahhabites d’ouvrir des écoles religieuses, en accord avec l’Arabie saoudite, tant que celle-ci n’apporte pas son soutien aux Frères musulmans38.

Un simulacre d’opposition politique

L’une des particularités du régime syrien est l’importance de son réseau de services de renseignement et de polices secrètes, qui pénètrent profondément la société. Ce réseau est composé de plusieurs services relativement indépendants les uns des autres, voire en concurrence, ce qui a l’avantage d’instaurer une méfiance entre eux et donc de les inciter à se surveiller mutuellement afin de débusquer d’éventuelles velléités subversives tout en surenchérissant dans les démonstrations de fidélité envers le régime. Pour former ses services secrets, Hafez el-Assad va jusqu’à recruter Aloïs Brunner, le nazi et ancien responsable du camps de Drancy, jugé responsable de l’assassinat de 130 000 Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale39. Le contrôle de toutes les activités de la société est extrêmement développé, rendant toute tentative d’opposition vaine. Les moukhabarat sont renseignés par des mouchards recrutés dans les universités, les écoles, les administrations, les terrasses de cafés. La politique est un tabou absolu dans la société syrienne et, même chez eux, de nombreux Syriens n’en parlent qu’après avoir mis en marche la télévision ou la radio40. Comme l’écrit Michel Seurat, « Au terme d’un long processus de mise au pas

de la société civile par l’État, cette effervescence politique qu’a connue la Syrie dans les années 1950 a fait place à une léthargie des masses populaires, lesquelles ne sont plus que l’instrument de l’État qui les fait parler

quand bon lui semble… » Après l’écrasement de l’opposition, laïque d’abord, en 1980, puis celui de l’opposition islamique, en particulier lors de la bataille pour Hama en 1982, il s’agit « d’éradiquer le système politique » et de créer la « désertification de l’espace politique »41.

(Novembre 2014, Paris Match)

Dans ce contexte, les partis politiques ne peuvent prétendre à un quelconque pouvoir. Le parti Baath, omniprésent et organisation dirigeante selon la Constitution, est avant tout un instrument aux mains de l’équipe d’Hafez el-Assad. Les références idéologiques au nationalisme arabe du Baath sont présentes dans le discours officiel du régime, mais c’est le président qui oriente idéologiquement la politique du pays. Progressivement, le rôle du Baath devient non plus celui d’un producteur d’idéologie politique, mais celui d’un appareil de surveillance et de contrôle de la population. Dans le but de donner l’image d’un régime pluraliste et de conférer à ce dernier une certaine légitimité démocratique, Hafez el-Assad crée en 1972 le Front national progressiste, rassemblement de partis politiques de gauche. Le FNP comprend aujourd’hui une dizaine de formations politiques, toutes autorisées, sous contrôle du Baath et validées par le pouvoir. Ces partis, faute de pouvoir prétendre à représenter toute opposition réelle, sont contraints de s’aligner sur la politique du régime. À l’instar de certains intellectuels d’opposition autorisés, comme le rappelle Yassin al-Haj Saleh42, ils sont ce que Lenine appelait une opposition « de sa Majesté », et non une opposition « à sa Majesté »43, et ne servent qu’à poser qu’un semblant de vernis démocratique.

« Ce manifeste invite le gouvernement à une réforme démocratique majeure sans appeler à son renversement. »

En 2000, dans son discours d’investiture, le fils de Hafez, Bachar el-Assad, promet une ouverture politique et de lutter contre la corruption. Les espoirs soulevés par cette promesse conduisent à une période, le « Printemps de Damas », d’effective ouverture en terme de liberté d’expression — notamment dans le champ des idées politiques —, qui se manifeste par la création de salons privés où se tiennent des débats auxquels participent notamment des intellectuels et des universitaires. Mais, pressentant le danger, le régime fait fermer dès 2001 tous les forums et leurs membres sont arrêtés44. En 2005, une coalition d’intellectuels, de partis politiques (notamment kurdes), de membres des Frères musulmans et de dissidents signent la « déclaration de Damas », texte qui, bien que correctement relayé à l’étranger, ne mobilise guère dans ce contexte de faiblesse de toute opposition au régime. Ce manifeste invite le gouvernement à une réforme démocratique majeure sans appeler à son renversement. Malgré cela, Assad fait arrêter et emprisonner ses principaux leaders et signataires. En dépit de l’image jeune et occidentalisée que cherche à se donner Bachar el-Assad, il n’en reproduit pas moins les pratiques de son père, notamment les arrestations de ses opposants et la torture.

L’institutionnalisation de la terreur

Afin de se maintenir au pouvoir, le régime des Assad ne recule devant rien en termes d’atteintes aux libertés et de pratiques physiques et psychologiques de coercition. Les moukhabarat procèdent continuellement à des arrestations arbitraires et la pratique de la torture est généralisée. La peur fait partie intégrante du système Assad. Une Alépine témoigne : « Notre univers était confiné, pas seulement notre univers physique, mais aussi mental. La peur habitait tout au fond de mon cœur comme une plante vénéneuse. J’avais peur de penser du mal du régime, ma raison me disait de l’éviter de crainte de réveiller cette plante, qu’elle se mette à grandir et devienne visible à tous45. » Humiliations, mutilations et viols sont quotidiens dans les prisons. Des milliers d’opposants politiques, ou suspects de l’être, sont morts sous les coups et la torture dans les terribles prisons de Palmyre et de Saidnaya, véritables usines à fabriquer de la terreur nationale46. Les enfants ne sont pas épargnés. Hamza al Khatlib, un enfant de Deraa de 13 ans ayant participé aux toutes premières manifestations de 2011 a ainsi été arrêté et torturé par les services de renseignement. Son corps a été rendu à ses parents criblé de balles, les rotules fracturées, la nuque brisée et le sexe coupé. C’est d’ailleurs la torture — brûlures, ongles arrachés, coups — des enfants de Deraa suite à des graffitis anti-Assad qui aura été l’étincelle menant à la révolte populaire, et le visage de Hamza deviendra le symbole de la lutte contre Assad sur les réseaux sociaux.

(DR)

Un rapport d’Amnesty International rapporte que dans les prisons, « les personnes meurent de faim, n’ont pas accès aux soins les plus élémentaires et meurent de coupures infectées et d’ongles incarnés. Nombreuses sont celles qui ont été frappées, violées ou ont reçu des décharges électriques, entre autres sévices, souvent dans le but de leur extorquer des aveux

par la force ». Un autre rapport précise que dans la prison de Saidnaya, les détenus sont soumis à leur arrivée à une « fête de bienvenue » lors de laquelle ils sont sévèrement battus pendant des heures. Un ancien prisonnier rapporte qu’un gardien a contraint deux hommes à se déshabiller avant d’ordonner à l’un d’entre eux de violer l’autre, le menaçant de mort s’il n’obtempérait pas. « Quand ils m’ont fait entrer dans la prison, j’ai senti la torture, raconte un avocat d’Alep qui a passé plus de deux années à Saidnaya. C’est une odeur particulière faite d’humidité, de sang et de sueur — l’odeur de la torture. » Il raconte comment des gardiens ont battu à mort un entraîneur de kung-fu après avoir découvert qu’il s’entraînait avec d’autres détenus dans sa cellule : « Ils ont immédiatement roué de coups l’entraîneur et cinq autres détenus jusqu’à ce qu’ils meurent. Puis ils ont passé à tabac les 14 autres. Ils sont tous morts dans la semaine. On voyait le sang couler de leur cellule. »

« Prétendre que la famille Assad représente un moindre mal face au communautarisme ou qu’elle est un rempart laïc ne peut être plus erroné. »

Dans les rues syriennes, l’humiliation par des membres du Parti, de l’armée ou un chabbiha est aussi courante. Il serait incomplet de tenter de dresser un portrait de la Syrie d’el-Assad sans évoquer le phénomène des chabbiha. Ce terme désigne des miliciens civils à la solde du régime. Il serait dérivé du terme ashbah, signifiant « apparition » ou « fantôme »47. On ne sait si cette dénomination provient du fait que les chabbiha agissent dans l’ombre ou si cela fait référence aux Mercedes « fantôme » car dépourvues de plaques d’immatriculation, dont les chabbiha seraient friands, ces véhicules disposants d’un très large coffre. En effet, le phénomène des chabbiha apparaît dans les années 1970 dans le contexte de la contrebande qui se développe entre la Syrie et le Liban. Ils pratiquent le racket et sont impliqués dans toutes sortes de trafics — notamment ceux pilotés par les proches de la famille Assad (dont Rifaat, le frère du président) qui s’enrichissent par la contrebande grâce aux ports qu’ils possèdent dans la région de Lattaquié. Les chabbihas sont caractérisés par leur consanguinité avec les dirigeants, une hostilité à l’égard de la société qui les incite à sévir avec une extrême violence, leur allégeance au pouvoir et l’intérêt financier qui les guide. Issus d’un milieu social souvent pauvre et marginalisés, ils jouissent de privilèges financiers et de la possibilité d’exercer des violences impunément dans la société syrienne. En échange, ils font preuve d’une loyauté sans faille à l’égard du président et renseignent les moukhabarat. Il s’agit à cet égard d’un type de violence organisée et légale qui participe à la terrorisation de la population. Ainsi que le rapporte Yassin al Haj Saleh : « En finir avec les Chabbiha nécessite impérativement de venir à bout de ce régime infâme. C’est ce que résume parfaitement une banderole portée par des manifestants de la commune de Talbisé, près de Homs, en août 2011 : « Nous voulons un état séculier qui nous gouverne, et pas un État de Chabbiha qui nous tue ». » Dans le contexte de la révolte de 2011, le phénomène des chabbiha s’est considérablement développé et désigne désormais des milices civiles traquant, dénonçant et massacrant les opposants au régime.

Carte blanche

L’État syrien ne saurait être considéré comme tel que dans la mesure où il prétend au monopole de la violence légitime — même s’il la sous-traite partiellement en la déléguant aux chabbiha. La famille Assad ne gouverne pas : elle divise, torture, terrorise et pille. Prétendre qu’elle représente un moindre mal face au communautarisme ou qu’elle est un rempart laïc ne peut être plus erroné. On ne peut être à la fois la cause et le remède à une même maladie. Fort de ses effets, le régime a misé à nouveau, dans le conflit qu’il connaît depuis 2011, sur une stratégie de division et d’instrumentalisation des communautés. L’objectif, via la libération de centaines de djihadistes de sa prison de Saidnaya, d’accélérer la militarisation du conflit et de participer à sa confessionnalisation afin de légitimer une répression dans le sang, semble avoir été atteint. Qui veut noyer son chien l’accuse de la rage. Bachar el-Assad sera allé plus loin, en inoculant lui-même la maladie aux Syriens avant de les abattre à bout portant. Cette stratégie aura également offert l’avantage considérable de paralyser un Occident terrorisé par le djihadisme. Servi par une rhétorique bien rodée, se posant désormais comme seul rempart vis-à-vis des groupes salafistes armés et comme protecteur des chrétiens et des Alaouites confrontés à une éventuelle répression sanglante — hypocrisie de la part de celui qui n’a fait qu’attiser les tensions communautaires —, le chef d’État dispose d’une carte blanche afin de meurtrir son peuple.

- Entretien avec Bachar Al-Assad, Russia Today, 9 novembre 2012.[↩]

- Zakaria Taha, Syrie, De Boeck Supérieur, coll. « Monde arabe/Monde musulman », 2016.[↩]

- Anne-Laure Dupont, « Nahda, la renaissance arabe », Le Monde diplomatique, août 2009.[↩]

- Zakaria Taha, Syrie, op. cit.[↩]

- Gérard D. Khoury, Une tutelle coloniale, le mandat français en Syrie et au Liban : écrits politiques de Robert de Caix, Belin, 2006.[↩]

- « La politique radicale et le Parti social nationaliste syrien (PSNS) », traduction en français de « Radical Politics and the Syrian Social Nationalist Party », International Journal of Middle East Studies, 1988[↩]

- Olivier Carré et Michel Seurat, Les Frères musulmans (1928–1982), L’Harmattan, coll. « Comprendre le Moyen-Orient », 2001.[↩]

- Zakaria Taha, Syrie, op. cit.[↩]

- Pierre Guingamp, Hafez el Assad et le parti Baath en Syrie, Éditions L’Harmattan, coll. « Comprendre le Moyen-Orient », 1996.[↩]

- Olivier Carré, Le Nationalisme arabe, Payot, 2004.[↩]

- Pierre Guingamp, Hafez El Assad et le Parti Baath en Syrie, op. cit.[↩]

- Yassin Al-Haj Saleh, La Question syrienne, Actes Sud, coll. « Sindbad », 2016.[↩]

- Michel Seurat, L’État de barbarie, Presses universitaires de France, 2012.[↩]

- Sylvia Chiffoleau, « La Syrie au quotidien : cultures et pratiques du changement », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, no 115–116, 2006.[↩]

- Yassin Al-Haj Saleh, La Question syrienne, op.cit.[↩]

- Lina Saigol, « Assad cousin accused of favouring family », Financial Time, avril 2011.[↩]

- Michel Seurat, « Les Populations, l’État et la société » dans La Syrie d’aujourd’hui, André Raymond (direction), CNRS Éditions, 1980.[↩]

- Yassin Al-Haj Saleh, La Question syrienne, op.cit.[↩]

- Yassin Al-Haj Saleh, La Question syrienne, op. cit.[↩]

- Saado Rafeh, « Les Druzes dans la révolution syrienne, entre peur et rôle historique ».[↩]

- Aram Kabaret, Treize ans dans les prisons syriennes, Actes Sud, 2013.[↩]

- Jordi Tejel Gorgas, « Les Kurdes de Syrie, de la dissimulation à la visibilité ? », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, nos 115–116, 112–133.[↩]

- Eberhard Kienle, « Entre Jama’a et classe. Le pouvoir politique en Syrie contemporaine », Revue du monde musulman et de la Méditerranée, nos 59–60, 211–239, 1991.[↩]

- Caroline Donati, The Economics of Authoritarian Upgrading in Syria : Liberalization and the Reconfiguration of Economic Networks.[↩]

- Yassin Al-Haj Saleh, La Question syrienne, op. cit.[↩][↩]

- Eberhard Kienle,« Entre Jama’a et classe. Le pouvoir politique en Syrie contemporaine », op. cit.[↩]

- Ibid.[↩]

- Adam Baczko, Gilles Dorronsoro et Arthur Quesnay, Syrie, anatomie d’une guerre civile, CNRS Éditions, 2016.[↩]

- Ibid.[↩]

- Adam Baczko, Gilles Dorronsoro et Arthur Quesnay, Syrie, anatomie d’une guerre civile, op. cit.[↩]

- Zakaria Taha, Syrie, op. cit.[↩]

- Martin Kramer, « Sh’ism, resistance and revolution », Westview press, 1987.[↩]

- Jean Baubérot, Les 7 laïcités françaises, Maison des Sciences de l’Homme, coll. « interventions », 2015.[↩]

- Constitution syrienne de 1973, article 3.[↩]

- « Syria – International Religious Freedom Report for 2007 », U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor.[↩]

- Quiades Ismael, « Le massacre de Hama – février 1982″, Violence de masse et Résistance – Réseau de recherche, 2009.[↩]

- « Syria : An Amnesty International Briefing », Amnesty International, 1983.[↩]

- Yusef Khalil et Yasser Munif, « Syria and the left », Jacobinmag, janvier 2017.[↩]

- Hedi Aouidj et Mathieu Palain, « Le Nazi de Damas », revue21.fr, 2017.[↩]

- Eberhard Kienle, « Entre Jama’a et classe. Le pouvoir politique en Syrie contemporaine », op. cit.[↩]

- « Entre Jama’a et classe. Le pouvoir politique en Syrie contemporaine », Eberhard Kienle, op. cit.[↩]

- Yassin Al-Haj Saleh, La Question syrienne, op. cit.[↩]

- Lénine, « Stolypine et la révolution », Oeuvres, 18 octobre 1911.[↩]

- Zakaria Taha, Syrie, op. cit.[↩]

- Bassma Kodmani, « La peur », La Revue des deux Mondes, septembre 2016.[↩]

- Amnesty International, « Halte à la torture des détenus en Syrie », campagne lancée en 2016.[↩]

- Yassin Al-Haj Saleh, La Question syrienne, op. cit.[↩]

REBONDS

☰ Lire notre carnet de route « Retour en Syrie », Fares et Sarah Kilani, décembre 2016

☰ Lire notre entretien avec Gérard Chaliand : « Nous ne sommes pas en guerre », décembre 2015

☰ Lire notre entretien avec Abbas Fahdel : « En Irak, encore dix ans de chaos », septembre 2015

☰ Lire notre entretien avec Xavier Muntz : « Le danger évident, pour la région, c’est le repli communautaire », mai 2015

☰ Lire l’entretien avec Georges Habache (Memento)