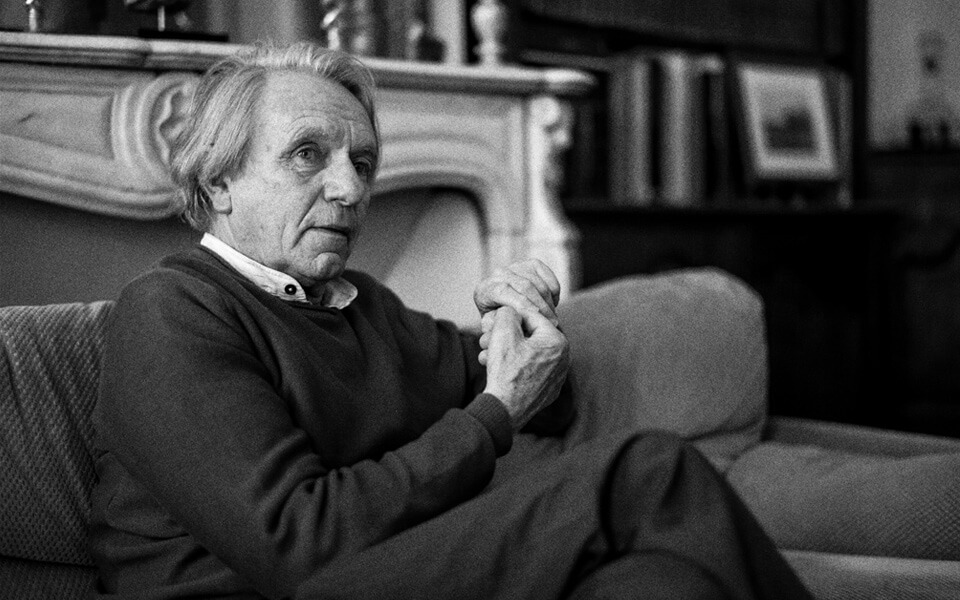

Entretien paru dans le n° 3 de la revue Ballast

Mai 2017. Nous ignorons qui des deux candidats occupera bientôt le trône. Nous savons seulement qu’il faudra tenir tête au nouveau pouvoir — qu’il ait le visage d’un Golden Boy, carnassier à temps plein et apôtre de Margaret Thatcher, ou celui d’une héritière, républicaine auto-proclamée escortée de fascistes en cravate. Il a souvent été question du « peuple », le temps de cette campagne ; aux commentaires médiatiques du match de la veille, préférons le temps long : le philosophe Jacques Rancière nous parle, justement, de ce « peuple » qui n’est, à ses yeux, pas la population mais la somme des anonymes en paroles et en actes. Le peuple de la démocratie, mot dont l’auteur de La Méthode de l’égalité tient à nous rappeler tout le tranchant tant que « l’État [sera] gouverné par des drogués du pouvoir et des représentants des intérêts financiers ».

[lire en anglais ou en italien]

Pour qu’il y ait politique, il faut qu’il y ait un sujet spécifique de la politique. Telle est mon idée fondamentale. Il ne suffit pas de gens qui gouvernent et d’autres qui obéissent. C’est la grande séparation initiale entre l’art de l’élevage et la politique : cette dernière suppose toujours que la même personne qui gouverne soit gouvernée. C’est cela qui m’a paru important pour cerner le rapport entre démocratie et politique. Pour qu’il y ait politique, il faut qu’il y ait quelque chose qui s’appelle le peuple : il doit, en même temps, être l’objet sur quoi porte l’activité politique et le sujet de ladite activité. Dans tous les modèles ordinaires de « l’art de gouverner », on suppose une certaine dissymétrie : il y a une masse à gérer et ceux qui ont la capacité de le faire — la légitimation du pouvoir fonctionne ainsi. « Démocratie » n’est pas, à l’origine, le nom d’un régime politique mais une insulte (le gouvernement des moins que rien, le gouvernement de la canaille). C’est ce gouvernement des gens qui ont pour propriété de n’avoir aucune propriété qui les autorise à gouverner, aucune propriété qui distingue ceux qui sont bons pour gouverner de ceux qui sont bons pour être gouvernés. C’est pour cela qu’il m’a paru pertinent de conserver ce mot ; il est celui qui dit l’absence de légitimité fondamentale du pouvoir, celui qui dit que tout pouvoir est contingent — le pouvoir des autorités oligarchiques que nous connaissons, comme celui de l’avant-garde qui se réclame de la révolution.

«

Démocratien’est pas, à l’origine, le nom d’un régime politique mais une insulte (le gouvernement des moins que rien, le gouvernement de la canaille). »

L’idée importante dans la démocratie, c’est que le gouvernant est n’importe qui — c’est-à-dire personne. C’est l’égalité radicale, qui se trouve en deçà de toute forme particulière, constitutionnelle ou représentative. Il y a donc une opposition claire entre l’idée républicaine et l’idée démocratique : la première est une sorte de gouvernement, un mode de gestion de la société, une constitution et un corps collectif — on le voit revenir fortement aujourd’hui, avec le thème du républicanisme (qui suppose une culture commune ou une identité collective). L’idée de démocratie, en revanche, signe une absence radicale de corporéité commune et d’autorité qui serait légitime. J’ai voulu penser en dehors des schèmes classiques, et même marxistes (l’opposition entre démocratie formelle et démocratie réelle). Et j’ai rappelé la division inhérente à la notion. Comme je le note dans La Haine de la démocratie, la démocratie, comme idée égalitaire, se trouve aujourd’hui attaquée par des gens qui appartiennent à des régimes dits « démocratiques ». Les mêmes gens, qui sont toujours prêts à soutenir les campagnes militaires américaines pour exporter la démocratie et qui vantent la démocratie contre « le totalitarisme » ou « l’intégrisme religieux », se sont mis à attaquer de manière extrêmement vive le signifiant démocratique et à lui opposer celui de « République ». Les mots ont une histoire et je tiens à m’y reporter.

Poursuivons ce travail sur les mots. Vous avez souvent écrit sur votre refus de la nécessité historique et de ses déterminations supposées : les termes « conservateur », « progressiste » et « réactionnaire » ont-ils encore un sens à vos yeux, dès lors ?

Ces trois mots vont toujours se définir à l’intérieur d’une séquence historique, mais ils n’ont en réalité pas de valeur globale. S’il y a un réel conflit qui mérite d’être nommé, c’est celui entre égalité et inégalité, entre une pensée inégalitaire de la structuration de l’être-ensemble et une pensée égalitaire. Ce qui m’a interpellé dans l’idée d’émancipation intellectuelle, à travers la figure de Joseph Jacotot, au XIXe siècle, et sa critique du progressisme, c’est précisément cela : le progrès a pu signifier le progrès de l’égalité et l’espérance d’un monde plus juste, mais, dans le même temps, il est calqué sur un modèle inégalitaire : celui du maître qui guide l’élève pour qu’un jour ce dernier devienne l’égal du premier grâce au savoir que le maître lui a transmis. Le fond de la critique du modèle progressiste (et du modèle pédagogique en général), c’est que la démarche même qui est censée produire de l’égalité à venir, à partir de l’inégalité présente, est un modèle qui reproduit indéfiniment la situation inégalitaire : le maître doit toujours être un pas en avant de l’élève afin de le guider dans la voie de l’égalité — qui ne sera bien sûr jamais atteinte… Il faut tenir deux choses à la fois : on peut toujours, dans une conjoncture définie, définir une perspective de maintien de l’ordre hiérarchique (qu’on pourrait appeler « conservateur » ou « réactionnaire ») et une démarche égalitaire (qu’on pourrait appeler « progressiste »). Mais il n’en demeure pas moins que, fondamentalement, le progrès est devenu une idée conservatrice en ce qu’elle induit l’idée d’un mouvement réglé : la puissance qui ordonne la marche en avant et, parallèlement, la puissance qui fait que cette marche produit toujours le même résultat — à savoir la même hiérarchie entre celui qui fait avancer et celui qui suit.

[Stéphane Burlot | Ballast]

Comment expliquez-vous que la majorité des mouvements de gauche, plus ou moins radicaux, se présentent encore souvent comme « progressistes » ?

Ce mot, pourtant, a désormais peu de signification. Il y a une époque où il en avait une (on était en accord avec un certain sens de l’Histoire, on supposait que cette dernière progressait vers l’émancipation, la libération et un avenir d’égalité). Mais le XIX et le XXe siècle nous ont donné une leçon : l’Histoire ne progresse pas parce que l’Histoire n’existe pas. Il n’y a pas de mouvement historique global qui porterait les mouvements égalitaires. Donc, j’y reviens : l’opposition nette reste entre l’égalité et l’inégalité. Vous le savez aussi bien que moi : désormais, la droite aime à dire que la gauche est réactionnaire, passéiste, archaïque et conservatrice car elle ne veut pas des « changements nécessaires ». Depuis trente ou quarante ans, on assiste à une sorte d’inversion du discours progressiste marxiste : c’est la droite qui a récupéré le sens de l’Histoire, c’est la droite qui explique les sacrifices qu’il convient de faire au nom de l’avenir, qui explique qu’il faut abandonner les vieux archaïsmes que sont les lois sociales, la protection sociale, les services publics, et ainsi de suite. Ces clivages, qui définissaient des réflexes, des habitudes, se sont trouvés brouillés. Il suffit de penser à la manière dont une série de thèmes de gauche ont été retournés, depuis trois décennies, pour comprendre qu’il faut clarifier l’usage des termes « temporels » quand il s’agit d’évaluer les conduites et pratiques politiques.

Dans La Mésentente, vous écrivez que la politique est toujours « locale et occasionnelle ». Pourtant, vous avez plusieurs fois fait savoir que vous n’êtes pas un penseur de l’Évènement. Quelles nuances apportez-vous ?

« Il n’y a pas de théorie capable de nous conduire à la libération, à l’émancipation ultime. S’il y en avait eu une, et si elle était bonne, je ne vois pas pourquoi elle n’aurait pas marché. »

S’il y a de la politique, ce n’est pas simplement parce qu’il y a des peuples, des souverains et des lois, mais parce qu’il y a une structuration spécifique de l’être-en-commun. La politique n’existe pas tout le temps, mais lorsqu’est préservé un excès propre à la politique — c’est-à-dire lorsque le peuple politique est toujours plus que la population comme recensement, plus que l’ensemble des groupes sociaux, plus que le peuple électoral que gère le gouvernement, plus que le peuple que sondent les instituts. Il y a politique pour autant qu’il y a manifestation de ce surplus : quand, par exemple, un peuple dans la rue qui s’oppose au peuple géré par le gouvernement, le parlement et les grandes institutions ; quand des gens se réunissent sur la Puerta del Sol, à Madrid, pour dire aux autres qu’ils ne les représentent pas ; quand un peuple, qui est en plus du peuple incorporé à l’État (comme sujet d’administration), se trouve en tension par rapport à ce dernier. C’est un premier point. Le deuxième, c’est que la politique se maintient toujours en fonction des moments événementiels. Si on prend l’histoire de France : 1789, 1830, 1848, la Commune, 1936, la Libération et 1968. S’il y a des partis et des stratégies à long terme, c’est parce qu’il y a des moments qui font rupture, des moments de délégitimation des pouvoirs en place, de la distribution des pouvoirs, de la répartition entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés, de la répartition entre les lieux politiques et ceux qui ne le sont pas. Ce sont des moments révolutionnaires ou subversifs qui font qu’il y a politique. On peut appeler ça « événement », mais ce qui m’importe, c’est la façon dont ces événements reconfigurent la distribution même des espaces, des temps et des identités sociales. Aussi, j’ai une certaine méfiance vis-à-vis de l’Événement pensé comme transcendance, comme surgissement ouvrant le cours de l’Histoire — ceci est l’objet d’échanges contradictoires avec Alain Badiou. C’est par l’événementiel qu’il y a de la politique, mais l’événementiel n’est pas à même d’être élucidé par quelque science ou discours spécifique afin d’en faire, ensuite, le principe d’une avant-garde. Je suis contre la conception transcendantale du chef politique comme celui qui interprète l’événement.

Vous mentionnez Badiou. Il vous a justement reproché, lors d’un débat pour Mediapart, de laisser votre lecteur incertain, « à la fin des fins », quant à « l’usage » que l’on peut faire de votre pensée. En préparant cet entretien, c’est une remarque qui nous a également été faite. Une objection récurrente, donc sans doute lassante : comment se fait-il que l’on vous demande toujours « quoi faire » ?

Mieux vaut, en un sens, ne pas savoir quoi faire. Nous savons en effet ce qui est advenu du savoir de ceux qui savaient quoi faire. Ce savoir n’a jamais obtenu les fins attendues et la plupart de ceux qui le proclamaient sont devenus des adorateurs de l’ordre existant. Une pensée suspensive est donc opportune. Elle consiste à reconnaître qu’il n’y a pas de théorie capable de nous conduire à la libération, à l’émancipation ultime. S’il y en avait eu une, et si elle était bonne, je ne vois pas pourquoi elle n’aurait pas marché. On ne sait pas quoi faire avec ce que je dis ? D’un côté, cela ne m’est pas spécifique : qui sait quoi faire aujourd’hui ? Le Comité invisible, par exemple, louvoie entre une théorie avant-gardiste de l’action exemplaire, seule à même de remuer les masses et de les sortir de leur torpeur, et, à l’inverse, une théorie du retrait empruntée à Giorgio Agamben. Il y a une époque où Badiou m’attaquait en disant que l’on ne fait de la politique qu’au sein des organisations politiques, en tant que militants ; aujourd’hui, Badiou n’est plus membre d’une organisation et il continue pourtant, constamment, d’écrire sur la politique sans que cela ne détermine aucune action spécifique. La différence qui m’est propre, c’est de déclarer moi-même l’écart irréductible entre les analyses des situations et les conséquences qu’on peut en tirer. C’est d’avoir mis en cause le modèle simpliste de la théorie que l’on applique et posé à mes interlocuteurs la question de savoir ce qu’ils voulaient. Que veut-on ? Voilà la vraie question. La plupart des discours radicaux font comme si la seule question était celle des bons moyens pour atteindre une fin supposée être toujours la même, alors qu’on ne sait plus bien ce qu’est cette fin — même mon éditeur et ami Éric Hazan, lorsqu’il décrit les « premières mesures révolutionnaires »…

[Stéphane Burlot | Ballast]

… Nombre de ses écrits récents sont en effet des programmes précis, presque des modes d’emploi de la société future.

C’est le passage de l’avant à l’après qui, chez lui, est assez mal programmé. Son dernier livre, La Dynamique de la révolte, explique que la seule révolution réussie (sur une période relativement courte, du reste) est celle d’Octobre, en Russie — et, précise-t-il, par un coup de chance ! Toutes les logiques programmatiques ont fait faillite ou sont de bric et de broc. Et s’il y a eu un moment où l’on a eu l’impression d’une logique d’enclenchement des moyens et des fins, elle est aujourd’hui périmée. La question à poser est : où peut-on discerner quelque chose de nouveau ? C’est ce que j’ai essayé de dire, avec les mouvements récents comme les Indignés, Occupy, etc. La question n’est pas de savoir comment transformer ces mouvements en une nouvelle organisation révolutionnaire mais de comprendre ce qu’ils ont voulu. Que veulent les gens qui se réunissent sur une place durant un mois ? Vivre un mois différent ? Constituer des petits îlots à l’écart du monde dominant ? Une transformation radicale de la société ? Mais, en ce cas, comment l’opérer, comment la penser réalisable ? Voilà ce que j’ai pu discerner comme tensions dans l’histoire de la volonté égalitaire, de la volonté révolutionnaire. La question essentielle, à mes yeux, c’est de se définir par rapport à ces tensions.

On assiste à une évolution dans le discours de certains mouvements de masse. Mélenchon abandonne le référent « gauche » pour lui substituer celui de « peuple » et Podemos a délaissé le clivage gauche/droite pour celui de peuple/caste. Comment observez-vous ceci ?

« Le peuple, ce n’est pas la masse de la population ; le peuple est une construction. Il n’existe pas, il est bâti par des discours et des actes. »

Est-ce très profond ? Je ne sais pas. La situation espagnole est essentiellement fondée sur le mouvement du 15‑M (un pas de côté par rapport à la politique institutionnelle et la gauche radicale ou trotskyste) : les Indignés marquent une rupture. Ce sont des pratiques populaires nouvelles qui essaient de définir une action démocratique, à travers la création d’espaces spécifiques ou par des actions de longue haleine, comme la lutte contre les expulsions. En face de cela, il y a la logique de « la gauche de la gauche » : le Front de gauche et Mélenchon, en France, et Syriza, en Grèce. Ils tentent de récupérer la dynamique de ces nouveaux mouvements populaires. Podemos est une sorte de compromis entre ces deux dynamiques. Les Indignés ou Occupy entendaient constituer une puissance à l’écart du jeu étatique et électoral ; la gauche de la gauche veut prendre appui sur ces mouvements pour créer une nouvelle gauche. C’est pourquoi ils veulent récupérer la notion de peuple et la revaloriser conceptuellement — notamment à partir des théories de Laclau sur le populisme. Une idée particulièrement ambiguë. Elle s’appuie d’une part sur une logique d’autonomie (un peuple qui se manifeste contre la logique dominante et électorale) et, d’autre part, sur la revalorisation du peuple, au sens de l’usage électoral du signifiant populaire. On regrette de l’avoir abandonnée, de l’avoir laissée au Front national et aux mouvements d’extrême droite. Dès lors, ils avancent tous sur cette ambiguïté : d’une part, on affirme l’autonomie d’un peuple d’anonymes, d’incomptés, de gens qui ne se définissent aucune capacité particulière à gouverner ; d’autre part, on entend parler à la fois au nom de ce peuple des abandonnés et des délaissés mais aussi au nom du « vrai » peuple, des gens de « chez nous », qui appartiennent à la terre, au sang, à la tradition et à l’Histoire. Ils jouent sur les deux tableaux : être à l’écoute des Indignés et repêcher ceux qui sont passés à l’extrême droite.

Il y a parfois des débats pour savoir s’il existe un « peuple de droite » et un « peuple de gauche », ou seulement « le peuple » : comment tranchez-vous ?

Le peuple, ce n’est pas la masse de la population ; le peuple est une construction. Il n’existe pas, il est bâti par des discours et des actes. Occupy, le Printemps arabe, les Indignés, la place Syntagma à Athènes, les mouvements des sans-papiers, tout cela fabrique un certain peuple d’anonymes. Et ce peuple est celui de la démocratie : un peuple qui manifeste le pouvoir de n’importe qui. Mais qui dit construction dit qu’il peut y avoir plusieurs constructions du peuple : le peuple n’est pas que celui de l’égalité et de la démocratie, que je viens de décrire, il peut aussi être celui que gèrent le gouvernement et les sondages, celui que produisent les discours d’extrême droite (la majorité silencieuse, le peuple profond, le peuple des banlieues abandonnées, le peuple des ouvriers sans travail, le peuple français dont les immigrés ont pris la place, le peuple qui a une tradition historique et religieuse balayée par l’arrivée des barbares). Peuple de droite, peuple de gauche : bien sûr, à certains moments, il y a des sections de la population qui se constituent selon des modèles de peuple.

[Stéphane Burlot | Ballast]

Dans La Haine de la démocratie, vous dites que le populisme, devenue l’injure suprême, est un « nom commode ». Ce mot a pourtant parfois existé, dans les mouvements d’émancipation, comme un marqueur positif : les populistes russes, bien sûr, mais aussi les mouvements agricoles et ouvriers américains du XIXe siècle, qui luttaient contre les élites, les banques, les propriétaires fonciers et les compagnies de chemins de fer, ou encore le courant littéraire français et le Prix du roman populiste. Comment comprendre cette évolution ?

Il y a plusieurs couches historiques. Dans le mouvement révolutionnaire russe, ce fut rapidement une insulte. Souvenons-nous de la polémique avec Lénine. Très tôt, « populisme » a désigné un attachement sentimental un peu idiot, une histoire de bonne volonté, une manière d’aller vers le peuple et de s’adresser à lui sans savoir qui il est vraiment, sans tenir compte des conditions qui le divisent. Dans la tradition marxiste, qui a été dominante dans la gauche française, « populiste » fut très vite un signifiant négatif. Ce qui est peut-être nouveau, c’est la façon dont ce signifiant négatif a été déplacé pour des raisons particulières : créer un amalgame. La droite s’est emparée de la condamnation marxiste de l’attachement à un passé dépassé pour l’appliquer aux conquêtes du mouvement ouvrier. C’est le cœur de la nouvelle idéologie, désormais largement partagée par la gauche depuis les années 1980 : dire qu’il y a une voie historique raisonnable (celle tenue par nos gouvernants et les institutions européennes) et un rêve passéiste, réactionnaire et populiste, dans lequel on peut ranger, pêle-mêle, le Front national et les formations d’extrême gauche. Tout mouvement qui veut donner une certaine consistance à l’idée de peuple peut aujourd’hui être considéré comme populiste. Et cet amalgame sert tout le monde : les vieux marxistes qui continuent d’en appeler au prolétariat organisé, la droite à la solde des puissances financières et la gauche au service de l’oligarchie. Le terme de populisme permet de jeter dans le même camp tous ceux qui, pourtant très différemment, leur tiennent tête. En face de cela il y a la volonté positive, dans une partie de la gauche radicale, de revaloriser le populisme, sur la base des théories de Laclau…

Vous êtes sceptique par rapport à ces tentatives, n’est-ce pas ?

« Pourquoi êtes-vous à ce point fâchés contre les ouvriers qui votent à droite, sous prétexte qu’ils devraient, par je ne sais quelle nécessité sociologique, voter à gauche ? »

Dans la pratique, cela a conduit à mettre les mouvements autonomes au service d’une logique parlementaire renouvelée, voire à la tradition du leader qui incarne le peuple : Vargas au Brésil, Perón en Argentine, Chávez au Venezuela… Cette revalorisation de la représentation entend marier la logique parlementaire avec celle du dirigeant aimé du peuple.

Au mois d’avril, Samuel Joshua, ancien dirigeant de la LCR, a écrit une tribune consacrée à votre réflexion. Il y expliquait notamment que votre vision du monde, trop « optimiste », récuse le fait que le peuple puisse sécréter en son sein de la domination et de l’oppression.

C’est faux. Il n’y a pas de saint peuple, chez moi. Les gens croient en effet que je suis pour la « bonté originaire du peuple » et que je suis incapable de comprendre comment il peut y avoir des ouvriers réactionnaires et des électeurs au FN, dans cette classe. Pourtant, je l’ai toujours dit et redit : pourquoi êtes-vous à ce point fâchés contre les ouvriers qui votent à droite, sous prétexte qu’ils devraient, par je ne sais quelle nécessité sociologique, voter à gauche ? L’ouvrier, en tant que combattant politique, n’est pas l’ouvrier en tant qu’appartenant à la classe sociologique des ouvriers. Je n’ai jamais développé une mystique du corps collectif, qui m’empêcherait de comprendre pourquoi il pourrait y avoir des mouvements d’extrême droite, racistes et xénophobes, à base et ancrage populaire. C’est, même, un fait qui m’a posé beaucoup moins de problèmes qu’à tous ceux qui me font ce reproche !

Comment expliquer qu’on continue, alors, de tordre ainsi votre propos ?

C’est toujours plus facile de prétendre que je suis pour « le bon peuple »… Pourtant, lorsque j’ai parlé de la part des sans-part, des anonymes, des incomptés, il ne s’agissait pas de désigner les misérables et les abandonnés : lorsque j’ai travaillé sur La Nuit des prolétaires, je n’ai pas travaillé sur les gens des fameuses caves de Lille, non, j’ai travaillé sur des gens qui, tout en se disant ouvriers, opéraient une rupture par rapport à leur identité.

[Stéphane Burlot | Ballast]

En 2010, lorsque vous vous exprimez sur le racisme, avec le texte « Racisme, une passion d’en haut », vous en parlez comme d’une « création intellectuelle », une xénophobie institutionnelle, et non une « passion populaire ». On vous a dit que vous dédouaniez encore le peuple !

On peut toujours trouver des gens, dans ce qu’on appelle le « peuple sociologique », qui vous diront qu’ils n’aiment pas les étrangers, les Arabes et les Noirs. Cela a toujours existé. Les ouvriers communistes de la grande époque étaient pour l’internationalisme prolétarien mais ils n’aimaient pas forcément les ouvriers immigrés. La question n’est pas celle des comportements individuels, mais des formes de construction symbolique collective. Il s’est créé, depuis les années 1990, une forme de racisme d’en haut, mené par des actions d’État et des campagnes idéologiques provenant de la classe intellectuelle (supposée être de gauche). Je songe en particulier au dévoiement de l’idéologie laïque. À travers cette intense agitation — des lois Pasqua à celles sur le voile et la burqa —, on a assisté à la constitution d’un conflit de civilisations. Cela n’est pas venu des profondeurs populaires mais de l’État et des intellectuels. On n’a pas vu récemment de grands mouvements populaires de chasse aux immigrés. Il y a des actions isolées, mais pas plus qu’à d’autres époques de l’Histoire récente. Ce qui est nouveau, ce n’est pas qu’il y aurait des milices d’extrême droite formées pour aller casser du Noir ou du Maghrébin, c’est la constitution officielle de l’image d’une population qui serait inintégrable. L’on ne cesse de répéter que si le pouvoir mène de telles campagnes, c’est pour enrayer le racisme fondamental, pour éviter que le peuple des profondeurs et des pulsions redoutables ne fasse irruption. Mais ce peuple des profondeurs est un argument manipulé par ceux qui construisent ce nouveau racisme !

Didier Eribon, dans son Retour à Reims, évoque le racisme présent dans son milieu familial, c’est-à-dire populaire. Il parle du tirage au sort, un sujet qui vous est cher, et fait savoir qu’il ne voudrait pas que sa famille accède au pouvoir car elle n’a pas les compétences pour gouverner. Qu’est-ce que vous en pensez ?

« L’État doit-il être dirigé par des représentants d’intérêts particuliers bien déterminés ? Par des malades du pouvoir ? »

Je ne vois pas très bien de quelle façon on peut justifier le fait que des gens qui n’ont pas de compétences pour participer au gouvernement des choses communes, en auraient, en revanche, pour choisir les bons gestionnaires des choses communes. Cela me paraît la contradiction fondamentale. Dans l’idée de tirage au sort, il y a cette idée très forte, qui remonte à Platon (qui n’était pas du tout un homme de gauche…) : le pire des gouvernements, c’est le gouvernement des gens qui veulent gouverner. Mon idée fondamentale est que l’on ne voit pas pourquoi une représentation au sort serait pire qu’une représentation dans les conditions actuelles. Déjà, la représentation au sort élimine les gens qui veulent gouverner. Deuxièmement, elle élimine le clientélisme. Troisièmement, elle élimine le développement des sentiments troubles qui sont liés au rapport électoral lui-même. Évidemment, on peut toujours dire : « Je ne vois pas ma famille, mon concierge ou mon plombier diriger l’État. » On peut. Mais pourquoi voit-on particulièrement, pour cette tâche, des membres d’une école d’Administration ou des avocats d’affaire ? L’État doit-il être dirigé par des représentants d’intérêts particuliers bien déterminés ? Par des malades du pouvoir ? Car c’est bien la combinaison que l’on a actuellement : l’État est gouverné par des drogués du pouvoir et des représentants des intérêts financiers. L’argument, c’est toujours : « Ils savent à quelle porte frapper, ils savent comment obtenir l’argent, ils savent se débrouiller avec les copains à Bruxelles. » D’accord. Mais si l’on veut autre chose, il faut, tout simplement, imaginer autre chose. Il n’y a pas de raisons de penser qu’une Chambre partiellement issue d’un tirage au sort, dans une logique de mandats courts et non renouvelables, serait pire qu’une Chambre représentant les drogués du pouvoir, les notables locaux et les représentations des intérêts financiers. La question des institutions a été complètement délaissée par la gauche dite radicale. Au nom du vieux principe marxiste selon lequel les apparences de la démocratie formelle cachent la réalité profonde de la domination économique, cette gauche a abandonné toute proposition sur les transformations de la vie publique. Il est clair, par ailleurs, que ceux qui présentent le tirage au sort comme solution qui résoudrait à elle seule la question du pouvoir du peuple oublient que ce pouvoir est d’abord un contre-pouvoir produit par la dynamique effective de la lutte. Il faut que ce contre-pouvoir existe pour que des formes nouvelles prennent sens et force.

Dans votre ouvrage Moments politiques, vous revenez sur la notion de « communisme » et sur ce qu’il serait possible et pensable d’en faire. Vous avez travaillé sur la tradition anarchiste, dans votre œuvre, mais vous sembliez, avec ces écrits, faire vôtre cette voix communiste.

Le texte auquel vous faites référence a été prononcé lors d’un colloque consacré au communisme. Si quelqu’un m’invite à un colloque sur l’anarchisme, j’en serai — mais il est plus difficile de trouver des fonds et la logistique nécessaire à un grand colloque sur l’anarchisme que sur le communisme. (rires) J’ai proposé une définition du signifiant démocratique qui est anarchique, au sens fort : il n’y a pas de puissance qui soit autorisée et légitimée à exercer le pouvoir. La démocratie, ce n’est rien d’autre, au fond, que le rappel du signifiant anarchique. J’ai, par ailleurs, beaucoup travaillé sur la tradition anarchiste et le syndicalisme révolutionnaire : l’idée communiste a un sens si elle est celle du pouvoir de n’importe qui — et c’est anarchiste. Il y a une grande force historique du mouvement libertaire et de nombreux héritages très forts. Mais il faut bien dire que l’anarchisme a trop souvent signifié, historiquement, la constitution d’une petite secte doctrinaire : on a trouvé du doctrinarisme et de la compromission politique dans l’anarchisme comme dans le communisme. J’ai pu constater, dans mes recherches, qu’un certain nombre de syndicalistes libertaires se sont mis au service de Vichy, prenant ainsi la place des communistes, rayés de la carte. Je distingue l’anarchisme comme principe et idéologie, souvent entravés par leurs propres pesanteurs. J’ai une sensibilité profondément anarchiste mais je la sépare des petits groupes anarchistes. Et je tiens à dissocier ce principe de la confusion qu’on entretient aujourd’hui : on appelle « anarchistes » les gens qui, avec ou sans drapeau noir, cassent des distributeurs de billets à la fin des manifestations… L’anarchisme, c’est d’abord l’autonomie. Ce sont les coopératives de production et de consommation, les formes de transmission de savoir et d’information autonomes par rapport aux logiques dominantes. C’est l’indépendance à l’égard de la sphère gouvernementale.

Photographies de bannière et de vignette : Stéphane Burlot | Ballast

REBONDS

☰ Lire notre article « L’émancipation comme projet politique », Julien Chanet, novembre 2016

☰ Lire notre entretien avec Ivan Segré : « Être à l’affut de toutes les convergences progressistes », septembre 2016

☰ Lire notre entretien avec Manuel Cervera-Marzal : « Travail manuel et réflexion vont de pair », mars 2016

☰ Lire notre article « Droite et gauche, le couple des privilégiés », Émile Carme, février 2016

☰ Lire notre entretien avec Razmig Keucheyan : « C’est à partir du sens commun qu’on fait de la politique », janvier 2016

☰ Lire le texte inédit de Daniel Bensaïd, « Du pouvoir et de l’État », avril 2015