Entretien inédit pour le site de Ballast

Sociologue et codirecteur de collection aux éditions Agone, Julian Mischi a signé deux ouvrages consacrés au Parti communiste français : Servir la classe ouvrière, en 2010, et Le Communisme désarmé, quatre ans plus tard. Mais plus que l’histoire d’un parti et les débats qui l’agitent, c’est ce que son évolution dit de la société tout entière qui nous retient ici : rappelons que le PCF avait obtenu 21 % des suffrages à la présidentielle de 1969 et moins de 2 % en 2007. Comment en est-on venu à croire qu’il n’existait presque plus d’ouvriers en France ? Comment est-on passé de l’héroïsation grandiloquente du prolétariat au mépris culturel des « beaufs » ? Comment le FN a‑t-il pu faire croire qu’il était devenu le nouveau parti du peuple ? Mischi nous répond et propose, surtout, de redonner des armes au communisme français.

Le groupe ouvrier, s’il a décliné depuis les années 1970, est en effet loin d’avoir disparu. Avec 6,8 millions d’individus au dernier recensement de 2011, il s’agit de l’un des principaux groupes sociaux, représentant 23 % de la population active française. Et, si l’on s’en tient à la seule composante masculine, un homme actif sur trois est ouvrier ! La population ouvrière reste donc importante, même si sa composition interne change — tout comme ses conditions de vie et de travail. Cependant, dans les représentations partagées par une majorité de Français, la composante ouvrière de la société est très largement sous-évaluée. Les ouvriers sont le plus souvent perçus comme des figures du passé ou des figures étrangères, travaillant en Chine ou au Bangladesh. Comment expliquer cette distorsion des représentations avec la réalité ? Tout d’abord, sûrement par le fait que l’on confond souvent le mouvement ouvrier et les ouvriers eux-mêmes. De la fragilisation de la classe ouvrière et de l’affaiblissement des organisations ouvrières, on en conclut trop rapidement à la fin des ouvriers, dont l’image est associée aux bastions industriels et aux conflits sociaux. Or les ouvriers d’aujourd’hui sont moins syndiqués, travaillent davantage dans des petites unités de production, dans le secteur des services, et beaucoup résident dans les espaces ruraux et périurbains. Ils ne correspondent pas aux images toutes faites de la classe ouvrière, qui ont été produites par les militants du siècle dernier. Il faut cependant rappeler que les figures ouvrières classiques, telles que les métallos ou les cheminots, sont bien sûr loin d’avoir disparu.

« Les ouvriers sont le plus souvent perçus comme des figures du passé ou des figures étrangères, travaillant en Chine ou au Bangladesh. Comment expliquer cette distorsion des représentations avec la réalité ? »

Autre facteur : l’évolution des représentations du monde social, avec un déclin des grilles de lecture en termes de classes et — ce qui revient souvent au même — l’essor d’une vision erronée d’une société structurée autour d’une immense classe moyenne. Les lectures raciales et spatiales (habitants de cité, jeunes issus de l’immigration, petits Blancs ruraux, etc.) ont également joué contre les catégorisations classistes. Les représentations publiques dominantes sont produites par des journalistes, universitaires, femmes et hommes politiques, experts, artistes, qui n’ont plus guère de liens avec les milieux ouvriers. Ils en sont éloignés du fait de leurs propriétés sociales (origines familiales, profession exercée, niveau de diplôme) et aussi parce qu’ils ne les fréquentent pas et n’habitent pas les mêmes territoires. Le contraste est prononcé avec les « années 1968 », où les rencontres entre professions intellectuelles et milieux populaires étaient plus fréquentes. Enfin, pour comprendre cette invisibilisation des ouvriers dans la société française, il faut également mentionner l’érosion des identifications de classe dans les milieux ouvriers eux-mêmes. Les ouvriers sont devenus invisibles à leurs propres yeux car tout un ensemble de dispositifs de gestion de la main‑d’œuvre a contribué ces trente dernières années au déclin de la conscience de classe, qui caractérisait auparavant ce groupe. Devenus « opérateurs » dans des entreprises où le mot ouvrier disparaît des classements, mis en concurrence avec des collègues d’atelier qui peuvent avoir des statuts (intérimaires ou stables) et des rémunérations (prime et salaire individualisés) différents, divisés en petites unités où les syndicats peuvent difficilement s’implanter, on peut comprendre que la solidarité ouvrière et la conscience d’appartenance au même groupe se soient émoussées ces dernières années.

Vous refusez de réduire l’histoire du PCF à celle de l’URSS : que gardez-vous du bébé franco-communiste une fois l’eau du bain stalinien jetée ?

Certes, l’histoire du PCF ne se réduit pas à celle de l’URSS, mais il y a tout de même une matrice stalinienne commune qui s’est traduite par l’établissement, en France, d’une organisation communiste très hiérarchisée et dominée par une pratique militante délégataire. Le pouvoir était concentré entre les mains des permanents et toute divergence interne traquée. En pratique, le centralisme fonctionnait de manière peu démocratique et les congrès étaient des moments de mises en scène collective plus que des lieux de débats contradictoires. Dans ce cadre, les critiques portées sur l’URSS et les expériences du socialisme dit « réel » étaient peu audibles. Mais le communisme hexagonal a aussi été alimenté par un mouvement ouvrier et paysan typiquement français, par des héritages historiques, des traditions syndicales et républicaines, sans lesquels on ne pourrait comprendre sa forte implantation populaire.

Comme quoi ?

Lorsque les petits exploitants agricoles du Massif central rejoignaient le PCF, ce n’était pas en suivant le modèle soviétique de collectivisation des terres, mais plutôt en lien avec des revendications syndicales et dans l’objectif d’un partage plus équitable du foncier. En dépit de sa dimension bureaucratique, le courant communiste a été le support d’une mobilisation et d’une promotion d’ouvriers et de paysans dans ses territoires d’influence. Mon travail dans les archives internes et la réalisation d’entretiens me conduisent aussi à ne pas surestimer l’impact de ce qui se passe en URSS dans l’explication du déclin contemporain du PCF. Pour les militants qui rejoignent l’organisation dans les années 1960 ou 1970, les pays de l’Est ne jouent déjà plus un rôle attractif. Logiquement, ce n’est pas principalement sur ce plan-là que les ruptures s’opèrent par la suite. Cela étant dit, il apparaît néanmoins évident que la gestion du rapport aux pays socialistes par le groupe dirigeant a constitué un frein au renouvellement militant du PCF, dans les années 1980 et 1990. Suite au tournant sectaire du printemps 1978, la ligne alors tenue évoque une vague critique des « retards » et « défauts » de l’URSS. La difficulté qui se pose (du moins à celles et ceux qui n’ont pas abandonné l’idée de l’émancipation des travailleurs), c’est que le communisme français, y compris dans sa version stalinienne, a aussi permis la constitution inédite d’un parti animé par des dirigeants d’origine ouvrière (comme en Union soviétique).

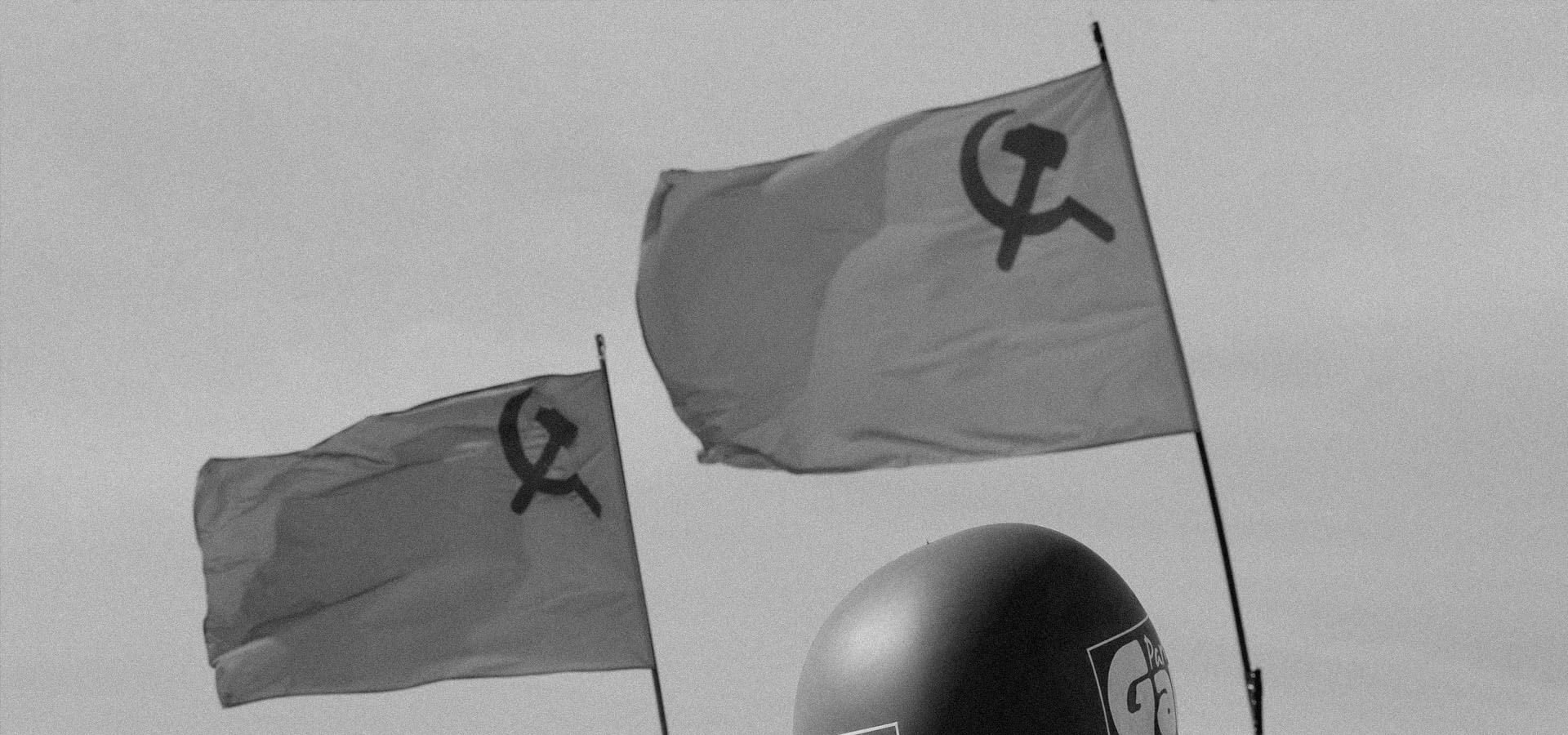

Fête de l'Humanité, 2015 (Stéphane Burlot)

L’ouvriérisme et l’importance accordée à la discipline organisationnelle ont favorisé la structuration d’un parti de masse bien ancré dans les milieux populaires jusque dans les années 1970. Le mode d’organisation du PCF offrait aussi un moyen de contrer les tendances élitaires propres au fonctionnement du champ politique. Il constituait un moyen de minimiser en partie l’importance des ressources culturelles individuelles au profit d’un capital collectif, entretenu et transmis dans l’action militante. Les contraintes organisationnelles visaient à contrôler les élus, à encadrer les tendances des notables et dirigeants à personnaliser l’action politique, et à favoriser les militants issus de catégories populaires. Or le rejet du mode de fonctionnement passé du PCF durant les années 1990–2000, salutaire sur beaucoup de points, ne prend pas en compte cette question de l’exclusion politique des classes populaires. L’essentiel est alors de sauver les meubles, de maintenir l’appareil et surtout de bénéficier d’une bonne image dans l’opinion publique afin de contenir le déclin électoral. La question de la place des classes populaires dans l’organisation, auparavant centrale, est devenue secondaire. Tout l’enjeu est, me semble-t-il, de refuser l’idée d’un lien inévitable entre construction d’un appareil partisan pyramidal et représentation des classes populaires. Il serait réducteur d’envisager que l’engagement des classes populaires au sein d’un parti ne peut aller sans une forme de délégation du pouvoir à des permanents. Cette question de la promotion politique des groupes sociaux dominés dans un cadre militant démocratique appelle la construction de nouvelles formes de mobilisation. Le pari de mon livre est qu’on ne pourra rien inventer de vraiment nouveau tant que le processus de disparition de la voie empruntée par le PCF pour parvenir à cette représentation des classes populaires n’aura pas été soigneusement décrit.

« Les cadres du PCF, écrivez-vous dans votre dernier livre, se présentent de plus en plus comme les porte-parole des pauvres, des plus défavorisés des salariés

. » Les « exploités » sont désormais essentiellement définis « par leur exclusion » et leur « précarisation ». Pourquoi un parti qui a incarné durant plusieurs décennies le monde ouvrier a‑t-il pu basculer dans un discours « misérabiliste », pour reprendre votre mot ?

« Cette évolution misérabiliste de la rhétorique communiste est à rebours du travail militant d’affirmation de la dignité ouvrière. On passe de la lutte des classes à la réduction de la pauvreté. »

Ce discours mettant l’accent sur les pauvres émerge régulièrement au sein du PCF, notamment à la fin des années 1970, où il traduit alors une prise en compte des premiers effets du recul de l’État social dans les quartiers populaires, avec le développement du chômage et de la précarité. Il est porté par la campagne des « cahiers de la misère et de l’espoir » de 1976–1977 et s’inscrit dans une logique de concurrence électorale : il s’agit pour les communistes de parler des pauvres pour marquer l’écart avec le PS, qui progresse à leur détriment. Mais associer ouvriers, pauvres, retraités, voire même parfois les malades, dans l’ensemble des populations dites « marginalisées » se fait au détriment des représentations de classe et peut conforter l’idée d’une disparition de la classe ouvrière. Avec la référence par exemple aux « petites gens », on est alors loin de la classe ouvrière héroïque et combattante de 1936 et de la Libération. Cette évolution misérabiliste de la rhétorique communiste est à rebours du travail militant d’affirmation de la dignité ouvrière. Elle heurte aussi les logiques de constitution d’un parti dont les dirigeants se recrutaient dans les fractions très qualifiées du groupe ouvrier, des fractions qui se reconnaissent difficilement dans ce discours misérabiliste.

Lorsque la dénonciation de l’exploitation cède le pas devant celle de la misère, cela entraîne une rupture importante dans le mode de légitimation sociale des dirigeants communistes : il s’agit essentiellement pour eux de parler au nom des pauvres et des exclus et non pas de leur donner le pouvoir dans le parti et dans l’appareil d’État. On passe de la lutte des classes à la réduction de la pauvreté. Ce changement de préoccupation traduit l’émergence d’une nouvelle génération de cadres du PCF dans la plupart des départements : aux militants ouvriers issus du syndicalisme succèdent progressivement des cadres territoriaux et des élus. À la tête de collectivités locales, ces derniers cherchent moins à organiser des contre-pouvoirs militants qu’à administrer leur ville et à lutter contre la pauvreté. Cette évolution s’inscrit bien sûr dans un mouvement général de recomposition des causes collectives autour de l’humanitaire, du bénévolat, de la charité, etc. Le résultat, c’est que la réflexion sur l’organisation de la lutte par ceux-là mêmes qui subissent en premier la domination, une réflexion si structurante dans l’histoire du mouvement ouvrier, a été délaissée au sein de l’ancien « Parti de la classe ouvrière ».

Pierre Laurent au 37e congrès du PCF-Aubervilliers, 2 juin 2016 (Stéphane Burlot)

Dans La Gauche radicale et ses tabous, Aurélien Bernier a des mots durs contre le PCF. Il lui reproche d’être entré dans le jeu de la gauche plurielle et d’avoir trahi — notamment par la parole de Robert Hue — ses propres engagements sur la question européenne : Maastricht, monnaie unique… Confirmez-vous ce lien entre l’effondrement du PC et son virage union-européen ?

La thèse d’Aurélien Bernier est assez schématique. Renvoyer le déclin du PCF à une seule cause, celle de l’abandon d’un discours souverainiste face à la construction européenne prête à discussion. La chronologie notamment pose problème : l’effondrement électoral et militant du PCF a surtout lieu entre 1979 et 1984, bien avant Robert Hue et la liste Bouge l’Europe de 1999. Et cette évolution idéologique s’inscrit plus profondément dans la recherche d’une nouvelle image par le successeur de Georges Marchais. Robert Hue investit la communication politique et cherche à « moderniser » le message communiste, quitte à mettre en sourdine une position traditionnellement anti-européenne, mais pas seulement : il met également entre parenthèses la question des rapports de classe. C’est de ce côté-là, celui de la lutte des classes, que la gauche radicale peut probablement retrouver du souffle et mettre au jour les brouillages idéologiques opérés par l’extrême droite. Et, comme cette lutte s’opère de plus en plus à l’échelle européenne, avec une collaboration efficace entre milieux d’affaires et eurocrates au détriment des causes citoyennes et des droits des travailleurs, c’est à ce niveau-là que le combat doit aussi être mené.

Le FN se présente aujourd’hui comme le défenseur du salariat, des oubliés, des invisibles, des travailleurs, et non des « marges » dudit salariat. Vous rappelez que l’accusation de « populisme » menace en permanence toute personne de gauche soucieuse des intérêts des classes populaires. Iriez-vous jusqu’à vouloir réhabiliter ce mot ?

« On a glissé de la mise en garde face à la manipulation du peuple au discrédit des aspirations politiques mêmes du peuple. »

Ce mot renvoie d’abord, pour moi, en tant que sociologue des classes populaires, à un risque de lecture biaisée des cultures populaires. En effet, suivant Jean-Claude Passeron et Claude Grignon dans Le Savant et le populaire (sous-titré Misérabilisme et populisme en sociologie et en littérature »), le populisme traduit une volonté de réhabilitation des dominés, une stratégie d’enchantement des cultures populaires, décrites comme plus authentiques que celles des élites. Ce faisant, le populiste oublie les rapports de domination, qui marquent les cultures populaires et en font des cultures dominées, situées en bas des hiérarchies de légitimité qui prévalent dans la société à travers notamment l’école et les médias. Une telle attitude ne permet pas une analyse objective des cultures populaires, pas plus que la posture symétrique, le misérabilisme, qui appréhende le populaire sous l’angle unique de sa dépossession et domination, et n’y voit que du manque et de la limitation.

Concernant plus précisément les attitudes politiques, essayistes et journalistes utilisent ce mot pour disqualifier certains comportements électoraux — rejet de l’Union européenne, vote pour le FN ou la gauche radicale — vus comme dangereux et non-démocratiques. Ce qualificatif permet de rapprocher abusivement des attitudes politiques qui sont en réalité divergentes. Surtout, comme l’a bien montré Annie Collovald (Le « populisme du FN », un dangereux contresens, paru en 2004), il permet de discréditer toute remise en cause de l’ordre dominant tout en raillant la bêtise du peuple, qui serait naturellement manipulable et crédule, alors que les élites auraient des opinions plus rationnelles, fondées et démocratiques. Il s’agit là d’une évolution importante car, dans ses usages antérieurs, notamment par Lénine, le populisme servait à dénoncer les porte-paroles autoproclamés du peuple et certaines fractions des élites qui cherchent à mobiliser le peuple contre ses propres intérêts. On a glissé de la mise en garde face à la manipulation du peuple au discrédit des aspirations politiques mêmes du peuple. Cette révolution idéologique, analysée par Annie Collovald, fait le jeu du FN en lui prêtant un caractère « populiste » ou « populaire ». Dans ces conditions, la réhabilitation du mot semble difficile, surtout dans le sens opéré par Jean-Claude Michéa — qui ne rompt pas avec ce qui est au cœur de la rhétorique médiatique d’accusation de populisme, la représentation d’un « peuple sans classes ».

37e congrès du PCF-Aubervilliers, 2 juin 2016 (Stéphane Burlot)

En effet, Michéa (surtout) et Mélenchon (également — notamment dans son dernier livre et depuis le mouvement M6R) en appellent à un peuple mythique, sans position sociale ou professionnelle : une façon d’évacuer la question des rapports de classe. Le peuple de Michéa est un ensemble confus, mais défini implicitement par des frontières morales ou ethniques. Comme d’autres auteurs pamphlétaires « inclassables » et à succès, il met l’accent sur les questions d’appartenance et les clivages identitaires, évoque un « ordre naturel » ou « un héritage historique » qui seraient en danger, sous le feu d’un ennemi culturel (souvent le progrès, la société consumériste, la gauche…). Il prête des vertus morales, une « sensibilité profonde » aux « gens ordinaires » (de façon populiste, suivant la définition de Grignon et Passeron), mais ne s’intéresse pas à l’examen des faits, aux logiques concrètes des rapports de dominations et aux moyens de les contrer. Cela le conduit par exemple à rejeter les travailleurs immigrés dans les marges du salariat alors que le groupe ouvrier se reproduit historiquement par l’apport de générations de migrants issus d’autres pays. D’une façon générale, la rhétorique du peuple contre les élites voile souvent la question des rapports de classe, du rôle de la petite bourgeoisie, par exemple. La position de classe n’est pas simplement une question de conscience politique, c’est avant tout un positionnement dans des rapports de domination. Si des éléments de la bourgeoisie culturelle (comme les universitaires, par exemple) en viennent à s’engager contre les intérêts de classe, à défendre ceux des classes populaires, tant mieux, mais cela n’empêche pas de réfléchir sur les rapports de classes qui traversent ce que l’on appelle abusivement les « 99 % », les « salariés », ou encore le « peuple », etc.

Dans son essai Retour à Reims, Didier Eribon explique que le vote FN est un vote de classe, qu’il est « comme le dernier recours des milieux populaires pour défendre leur identité collective » tant la gauche les a trahis…

« Il serait erroné de penser que le FN aurait pris la place qu’avait auparavant le PCF dans les territoires ouvriers. »

L’autobiographie de Didier Eribon est très intéressante — notamment sous l’angle de la description et de l’analyse fine d’un cas de transfuge de classe —, mais cet essai ne repose pas sur une étude du vote FN. L’auteur est d’ailleurs plutôt un spécialiste des idées, qui consacre ses recherches à la littérature et à la théorie sociale. En fait, l’état des connaissances sur le sujet est très limité car nous n’avons que peu de recherches approfondies en sociologie politique sur les trajectoires électorales vers le FN, sur les significations données à ce vote par les principaux intéressés. Ce que l’on sait, c’est que le cas des membres de la famille de Didier Eribon, qui passent d’un vote pour le PCF à un soutien au FN, ne représente pas un mouvement de fond. Il faut le rappeler car il y a beaucoup de raccourcis simplistes sur le sujet : les études électorales montrent que le FN s’est développé dans les années 1980 et 1990, avec surtout l’apport d’électeurs de droite qui se sont « radicalisés », tandis que beaucoup d’électeurs communistes ont alors rejoint les rangs des abstentionnistes. Puis de plus en plus de jeunes ouvriers votent pour le parti d’extrême droite comme premier vote, sans être passés par la gauche ou la droite dite « modérée ». Il s’avère que les milieux populaires encore relativement structurés autour d’une conscience de classe et d’organisations syndicales, comme les cheminots ou les ouvriers de l’automobile, restent éloignés du FN. Il semblerait en outre que les ouvriers proches du FN travaillent davantage dans de petites entreprises, dans le monde de l’artisanat, où l’opposition de classe au patron est plus faible.

Le FN est d’ailleurs souvent animé par des indépendants (professions libérales, commerçants, artisans, chefs d’entreprise). Il est devenu ouvrier presque malgré lui et ne cherche pas spécialement à assurer la promotion de ses militants d’origine populaire. Au contraire, il travaille surtout en ce moment à attirer des éléments « respectables » du monde intellectuel et politique, à l’image de l’avocat Gilbert Collard ou de l’ancien « journaliste » Robert Ménard. Il serait erroné de penser que le FN aurait pris la place qu’avait auparavant le PCF dans les territoires ouvriers. Il n’y a pas de réseaux du FN en milieu industriel, de syndicats amis, ni d’écoles qui formeraient une élite militante issue des classes populaires. Concernant l’éventuel vote de classe des milieux populaires, il faut aussi rappeler que la première attitude électorale dans ces milieux reste l’abstention.

(Stéphane Burlot)

Le « peuple » n’a plus toujours bonne presse, à gauche. Comment passe-t-on, en moins d’un demi-siècle, de la glorification historique de la classe ouvrière à sa mise au ban moqueuse ?

Le tournant s’est opéré dans les années 1970 et a pris toute son ampleur dans les années 1980. On peut d’ailleurs l’envisager comme un des effets du déclin du PCF (et plus largement du mouvement ouvrier français), qui diffusait une fierté ouvrière, avec, vous avez raison, une représentation souvent mythique d’une classe ouvrière — forcément héroïque et combattante. Un effet également du déclin général du marxisme dans la vie intellectuelle française. Ainsi, la principale raison est-elle à rechercher du côté de la démonétisation de la cause des classes populaires au sein des milieux politiques et intellectuels : alors que le « prolétariat » était au cœur des mobilisations des « années 1968 », le reflux du gauchisme au cours des années 1970 a pour corollaire l’émergence de la « contre-culture », étudiée notamment par Gérard Mauger, qui montre bien comment son essor s’appuie sur la réhabilitation des révoltes des « petits-bourgeois », et peut donc induire la disqualification du « beauf » (lisez par exemple « De l’homme de marbre

au beauf

. Les sociologues et la cause des classes populaires », paru dans le numéro 26 de Savoir/Agir, en décembre 2013). Il y a une dévalorisation générale des manières d’être populaires, et l’ethos ouvrier devient illégitime en politique, à l’image des moqueries visant Marchais ou Krasucki.

Vous déplorez les « lectures raciales » qui auraient, dans une partie de la gauche radicale, pris le pas sur les « lectures de classe ». Tout n’est pourtant pas réductible à la stricte analyse classiste : les dominations de genre, de race ou d’orientation sexuelle. Comment envisagez-vous cette articulation ?

« Prendre en compte les dominations de genre est notamment essentiel si l’on ne veut pas faire l’impasse sur la moitié des classes populaires. »

Vous avez tout à fait raison. Les formes de la domination sont multiples et différents clivages structurent l’espace social. On retrouve ces clivages au sein même de la classe ouvrière ; c’est ce que j’avais mis en avant dans mon précédent ouvrage, Servir la classe ouvrière, où j’ai travaillé cette articulation — dans le cas du PCF des années 1950–1970. On peut en effet y observer une reproduction de différents types de domination, car les dirigeants ouvriers viennent des fractions masculines, françaises, urbaines et très qualifiées des groupes ouvriers. Les femmes, ouvriers spécialisés, travailleurs immigrés et ouvriers ruraux tendent à être relégués. Si bien que le « Parti de la classe ouvrière » est animé par les fractions hautes des milieux populaires et travaillé par différentes logiques de domination. Prendre en compte les dominations de genre est notamment essentiel si l’on ne veut pas faire l’impasse sur la moitié des classes populaires. Dans cette optique, la notion de classe ouvrière est mal adaptée à la période contemporaine marquée par une forte féminisation du travail subalterne (développement du groupe des employées de service notamment) hors industrie. En sociologie, nous allons ainsi plutôt recourir à la notion de classes populaires.

Concernant l’évolution du champ intellectuel, ce que je pointe, c’est que la prise compte de nouvelles formes de domination s’est malheureusement faite dans un contexte général d’éviction des enjeux de classe. En même temps que les professions intellectuelles se sont retranchées sur leur métier, leurs milieux, leurs préoccupations, elles ont souvent délaissé la question des intérêts sociaux des classes populaires. Il ne s’agit bien sûr pas de minimiser d’autres formes de domination, mais force est de constater que la question centrale de l’exploitation économique est passée au second plan. Pour ce qui concerne la sociologie, il suffit de regarder les sujets de recherches choisis prioritairement par les étudiants politisés. Dans les usages courants de l’intersectionnalité, la classe est rapidement expédiée : ce qui intéresse avant tout, ce sont souvent les discriminations liées au genre, à la couleur de peau ou aux orientations sexuelles. Pourtant, la position dans les rapports de classe me paraît centrale : elle est alimentée par tout un ensemble de facteurs (origine familiale, trajectoire scolaire, position dans l’organisation du travail, etc.) et engage fortement les comportements et attitudes des individus ; elle contraint drastiquement leur espace des possibles. Certes, il ne faut pas opposer les dominations entre elles, mais on ne peut pas non plus mettre tout sur le même plan. L’articulation dont vous parlez mérite d’être investie de manière empirique, saisie sur le terrain des différenciations sociales concrètes, non pas simplement pensée, du seul point de vue intellectuel, comme une combinaison théorique de catégories. C’est ce que fait admirablement Beverley Skeggs (voir Des femmes respectables. Classe et genre en milieu populaire, paru aux éditions Agone en 2011) en travaillant sur les appartenances de genre auprès d’ouvrières anglaises et en interrogeant leur rapport au féminisme.

Toulouse, avril 2012 (Stéphane Burlot)

Paul Willis disait du reste, pour la revue Agone : « Tous les systèmes symboliques s’articulent mais je pense toujours que la classe explique plus le genre et la race que la race et le genre peuvent expliquer la classe. Il est impossible de comprendre la classe sans prendre en compte les relations de genre ou de race mais j’argumenterai toujours pour dire que la classe et le capital constituent la structure dynamique. C’est le capital qui produit la mondialisation. La mondialisation est venue de la concentration du capital, pas de la concentration du patriarcat. Ce n’est pas la race qui produit de la globalisation ou qui en est le moteur dynamique. Et pour moi cela prouve bien que c’est la classe qui est au centre. » Willis nous invite judicieusement à mener des analyses de classe au sein même de l’étude des discriminations liées au genre ou aux origines nationales.

Mais vous parlez du communisme tel que le PCF le défend : il a été, et est encore, pourtant porté par les courants trotskystes : le NPA et LO, notamment. Diriez-vous que leur communisme a lui aussi été « désarmé » ? Leurs positions ne sont-elles pas bien plus mordantes que celles du PCF — et moins compromises, forcément, par l’histoire stalinienne ?

« L’extrême gauche s’est plutôt enfermée dans une stratégie groupusculaire, dans des luttes fratricides, qui ont donné naissance à une multitude d’organisations. »

Tout mon travail vise à montrer que les positions et prises de positions ne suffisent pas. Les dispositifs organisationnels comptent beaucoup pour faire venir des adhérents, les garder et les politiser. Par rapport à ses concurrents trotskystes, la grande force du PCF a été son organisation, implantée dans les réalités des milieux populaires. Au-delà du parti proprement dit, les communistes étaient investis dans une multitude de réseaux : au sein de la CGT dans leurs entreprises, dans la vie municipale et associative de leurs localités. Ils participaient à tout un ensemble d’« organisations de masse » : Confédération nationale du logement (CNL), Union des femmes française (UFF), Secours Populaire, Tourisme et Travail, Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT), etc. Il s’agissait d’autant de lieux d’ouverture sur la société et de points d’ancrage dans les milieux populaires. Certains de ces relais se sont maintenus et le poids de l’Histoire est fort : le PCF a bénéficié de trois grandes vagues d’adhésions massives pendant le Front populaire, à la Libération, puis durant la période du programme commun (1972–1977). Trois vagues d’adhésions qui lui ont donné des cadres, formés dans des écoles internes, sur plusieurs décennies. Il bénéficie aujourd’hui encore d’importants héritages, notamment municipaux et syndicaux, qui lui assurent un ancrage local et une base populaire que n’ont pas le NPA ou même LO.

Il faut savoir que la plupart des responsables locaux et nationaux du PCF dans les années 2000–2010 ont rejoint l’organisation dans les années 1960–1970. C’est le cas, par exemple, de Pierre Laurent, l’actuel secrétaire national, qui a rejoint le mouvement communiste en 1972. L’ancienneté militante est forte au sein du PCF — ce qui lui assure une certaine stabilité en dépit des départs réguliers. Alors qu’en face, l’extrême gauche s’est plutôt enfermée dans une stratégie groupusculaire, dans des luttes fratricides, qui ont donné naissance à une multitude d’organisations qui connaissent un turnover important. Certaines organisations gauchistes, dans les années 1970–1980 notamment, sont des lieux de passage, correspondant à une étape dans le cycle de vie biographique, et peuvent déboucher sur d’autres engagement politiques (vers le PS) ou des reconversions professionnelles (dans le journalisme, le monde universitaire). À côté des 70 000 adhérents déclarés à jour de cotisation au PCF, LO revendique 8 000 adhérents depuis plusieurs années et l’on peut noter l’importance que cette organisation accorde aux militants ouvriers, souvent candidats lors des élections, même si la porte-parole, Nathalie Arthaud, est enseignante de profession. Concernant le NPA, il ne compte plus que 2 100 adhérents et il semblerait qu’il ne soit pas toujours évident de s’intégrer à ce parti lorsque l’on n’a pas un capital culturel élevé ou une connaissance déjà fine des batailles politiques et théoriques. À l’inverse, les communistes, notamment des organisations de jeunes, peuvent être moqués pour leur absence de réflexion politique et l’accent qu’ils mettent sur l’établissement de liens amicaux de convivialité où perdure un ethos populaire festif. Cette sociabilité est une force attractive. Car, là aussi, il faut se départir d’un tropisme intellectualiste : une adhésion est rarement un choix réfléchi sur une idéologie ou un programme dont on aurait une claire conscience. La prise de carte ou de contact constituent le plus souvent le début d’un long processus de socialisation politique qui se réalise lorsque l’on est dans l’organisation. Comme l’affirmait un principe que l’on retrouvait auparavant dans le matériel d’organisation du PCF : « On ne naît pas communiste, c’est dans le parti qu’on le devient. »

Marie-George Buffet, Journée parlementaire de la France insoumise, Paris, 1er fevrier 2018 (Stéphane Burlot)

Vous concluez votre dernier livre sur l’idée d’inventer du « nouveau ». De Mélenchon à Podemos, un discours semble se développer : abandonner le seul référent de gauche pour constituer un vaste front populaire. Comment réagissez-vous face à cela ?

Le « nouveau » que j’évoque concerne surtout la construction d’outils militants qui permettraient l’engagement des classes populaires, sans retomber dans les travers d’un fonctionnement bureaucratique et d’une dépossession des militants « de base ». Dans cette perspective, tout n’est pas qu’affaires de discours ou de stratégies de captation de clientèles électorales. Concernant les orientations du discours, l’intérêt qu’ont les dirigeants de Podemos à s’adresser aux électeurs déçus de droite ou aux primo-votants, avec une rhétorique débarrassée des références classiques à la gauche, est compréhensible. Pour le cas français, je demeure cependant sceptique — et on peut s’interroger sur les valeurs aux fondements d’un dépassement de l’opposition gauche/droite. Historiquement, les promoteurs du « ni gauche ni droite » se trouvent tout de même surtout à l’extrême droite, notamment avec les courants fascistes dans l’entre-deux-guerres. Aujourd’hui, les soraliens et bien sûr le FN jouent sur ce credo, entraînant de fortes confusions et des récupérations symboliques des acquis du mouvement ouvrier. Sous l’hégémonie d’un PS droitisé, la gauche est effectivement mal en point, mais est-ce une raison pour abandonner tout ancrage dans une histoire politique où les forces de progrès, comme l’on disait il y a encore peu de temps, étaient clairement à gauche ? L’idée d’un « front très large », d’une union du « peuple » contre la « caste », peut laisser entendre que tout n’est pas à rejeter à droite, ou que l’appartenance nationale dépasse les clivages de classes. L’expression du peuple contre la caste vient d’ailleurs d’Italie, où elle a été popularisée par Beppe Grillo, personnage au comportement politique douteux par plusieurs aspects…

REBONDS

☰ Lire notre article « Pour un féminisme socialiste », Johanna Brenner, juin 2015

☰ Lire notre article « Mélenchon, de la Gauche au Peuple », Alexis Gales, mars 2015

☰ Lire notre entretien avec Édouard Louis : « Mon livre a été écrit pour rendre justice aux dominés », janvier 2015