1896 : un journaliste austro-hongrois publie L’État des Juifs et ancre l’idéologie sioniste naissante : la création d’un foyer national juif afin d’enrayer l’antisémitisme. 1922 : la Palestine compte 760 000 Arabes et 84 000 Juifs — ce qui n’empêche pas les militants sionistes de reprendre en chœur l’affirmation de quelque romancier anglais : « Un peuple sans terre qui revient à une terre sans peuple. » 1947 : au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et de l’Holocauste, l’ONU vote le partage de la Palestine, sous mandat britannique depuis deux décennies. 1948 : l’État d’Israël naît officiellement et s’en remet à « l’Éternel Tout-Puissant » ; les Arabes, refusant ledit partage, prennent les armes afin de défendre le territoire palestinien — c’est la débâcle pour les Palestiniens : nettoyage ethnique, villages rasés, massacres, 800 000 exilés. La suite est connue : la Palestine continue d’être dominée, entre une bande de Gaza régulièrement bombardée et une Cisjordanie encerclée par un mur de séparation et quadrillée de colonies. La résistance — non-violente ou armée — se poursuit, qu’elle soit civile, islamiste, laïque ou socialiste. En Israël, des voix s’élèvent pour tourner la page de l’occupation : celle de l’essayiste Michel Warschawski, fondateur du Centre d’information alternative et fils du grand-rabbin de Strasbourg, mérite une attention particulière. Rencontre à Jérusalem.

La collaboration politique avec les organisations nationales palestiniennes en général, et celles de la gauche comme le Front populaire de libération de la Palestine, remontent à bien avant la création du Centre d’information alternative. Très rapidement après le début de l’occupation, la première chose que l’on a faite a été de chercher des contacts, des gens avec qui mener un combat commun, basé sur des valeurs communes et des objectifs généraux. En ce sens-là, ce qui était au cœur du procès du Centre n’était pas nouveau. Mais, comme le disait d’ailleurs un de mes interrogateurs, « Le contexte a changé ». La limite de ce qui est toléré change. C’est le problème qu’il est important de comprendre : lorsque l’on essaie de maintenir une action à la limite de ce qui est légal — et ça a été notre choix que de tirer la légalité à son maximum (tout ce qui n’est pas interdit est autorisé) — la frontière évolue. Sans bouger, tu te retrouves d’un coup dans l’illégalité parce que la ligne a bougé, mais pas toi. Et on ne peut pas comprendre l’affaire et la fermeture du Centre, mon arrestation et mon procès hors de ce contexte. À ce moment, ce qui était toléré devient intolérable, parce que cela commençait à être perçu par les services de renseignements et par les autorités israéliennes comme « dangereux ». Se dessinaient alors — et nous en étions relativement conscients —, de nouvelles possibilités. Nous étions parmi les très rares qui traversions la frontière, qui allions à Ramallah ou à Gaza (à l’époque, il y avait une liberté de mouvement totale pour nous), pour se rencontrer et penser ensemble, élaborer des stratégies et des actions. Aider également, en terme d’assistance technique par exemple (tracts, journaux, etc.). Sortir de la marge, et commencer à avoir un écho et une légitimité à la fois au sein de la population israélienne et de la population palestinienne, ce qu’il n’y avait pas auparavant. Et là, c’est devenu dangereux ; il fallait frapper.

« On passait de la lutte armée à la lutte civile. D’une lutte clandestine à une lutte ouverte. »

Il fallait dire : « Il y a une frontière claire qu’il ne faut pas traverser. » Ce n’est pas par hasard que notre procès a souvent été appelé le « procès de la frontière », et que mon premier bouquin était Sur la frontière. Cette notion est à la fois celle du droit — ce qui est légal ou non — et celle entre Israéliens et Palestiniens. C’est un endroit dangereux, mais également le seul où tu peux faire quelque chose. Être au cœur du consensus de ta propre société ne permet pas d’aller très loin. À travers nos contacts, nos amis, nos relations et nos camarades palestiniens, nous sentions que quelque chose de nouveau émergeait : une nouvelle génération de militants — des syndicalistes, des femmes, des étudiants — qui, suite à la crise de l’Organisation de libération de la Palestine, avait une grande autonomie. On passait de la lutte armée à la lutte civile. D’une lutte clandestine à une lutte ouverte. Nous étions bien placés pour sentir ces premiers signes et nous essayions de sensibiliser l’opinion publique israélienne et les journalistes, en leur disant qu’il se passait des choses nouvelles. En parallèle de tout ça, suite à la guerre du Liban, le consensus politique en Israël éclate, et ce pour la première fois. Un mouvement d’opposition de masse émerge contre la guerre et contre l’occupation, un mouvement resté très marginal jusque-là. Et notre rôle a donc été de dire aux Palestiniens : « Attention, il y a des choses qui changent ! Vous avez une force potentielle d’appui en Israël qu’il vous faut prendre en considération dans votre stratégie, selon vos propres choix évidemment. » C’était un peu la raison d’être du Centre lorsqu’on l’a créé : s’adresser aux opinions publiques, et plus particulièrement aux mouvements sociaux, de part et d’autre, pour les mettre au fait de ces nouveaux développements ; et, ce qui reste l’élément central de notre action jusqu’à aujourd’hui, pour faciliter tout ce qui est combat commun, tout ce qui casse le mur, tout ce qui va à l’encontre de la philosophie de séparation — prédominante en Israël depuis toujours. Pour créer un avenir ensemble, le taayoush, il faut un combat ensemble, qui se prépare et se construit. Ça ne tombe pas du ciel. La création d’un espace commun est donc indispensable. C’est ce qui explique la fermeture du Centre en 1987, juste avant la première Intifada. Au cours de notre procès, on nous a accusés d’avoir été les initiateurs de l’Intifada. En plus d’être ridicule, c’est d’un racisme ! Il faut que ça soit des Juifs qui viennent dire aux Arabes quoi faire… Mais il y avait là un tout petit élément de vérité : non pas que nous ayons déclenché l’Intifada, mais nous l’avions sentie…

Dans votre livre À contre chœur — Les voix dissidentes en Israël, vous écrivez que les refuzniks, ces objecteurs de conscience israéliens qui refusent de servir dans l’armée, sont « le joyau de la couronne des mouvements d’opposition ».

Il y a différents moments. Le mouvement aujourd’hui a très peu à voir avec celui qui émerge en 1982, pendant la conquête du Liban ; où, pour la première fois, des soldats — beaucoup d’entre eux revenant du Liban — disent : « Non, ce n’est pas ça qu’on nous avait dit. » C’est à ce moment-là qu’ils découvrent — même si ce n’était pas nouveau — qu’en tant que soldats, ils sont là pour remplir des objectifs politiques qu’ils ne partagent pas forcément. Je parle du mouvement large des soldats, pas les quelques-uns qui, comme nous, avaient déjà refusé auparavant. Nous n’étions que quelques individus, en rien un mouvement. J’avais déjà fait de la taule pour refus de rejoindre mon unité dans les territoires occupés, fin des années 1970. Une phrase de Begin a joué un rôle important dans l’émergence du mouvement des soldats : « Ce n’est pas une guerre de On n’a pas le choix !

» Pendant deux générations, on nous a rempli la tête de « On n’a pas le choix ! » : on a fait la guerre de 1967 parce qu’ils ont voulu nous exterminer, on a fait la guerre en 1956 parce qu’on n’avait pas le choix, etc. Et là, Begin prend la parole au Parlement et dit que ce n’est pas une guerre de « On n’a pas le choix ! » mais que c’est un choix politique. Et les soldats commencent à se poser des questions. Toutes les guerres sont sales, mais celle-ci particulièrement. L’aspect civil y était beaucoup plus évident qu’en 1967, par exemple. C’est une guerre contre une population, avec bombardements de civils et massacres en masse. La plupart des soldats qui étaient avec moi en taule, suite à la guerre du Liban, faisaient partie des « Israéliens moyens ». Ils n’étaient pas des « militants gauchistes ». Ces soldats allaient à la guerre normalement, sans se poser de questions, mais ils se sont sentis totalement manipulés. La prison a été une véritable université pour eux.

(Yasser Gdeeh / Reuters)

Il s’agissait de peines de combien de temps, à ce moment-là ?

Elles ont toujours été entre deux et cinq semaines renouvelables. J’ai fait trois périodes successives. Souvent, les consignes de l’état-major étaient : « Pas plus de deux fois, trois maximum. » J’avais un colonel un peu fou et chaque fois qu’il me jugeait, il disait à l’officier de me remettre un ordre de mobilisation pour le Liban. Ça voulait dire rebelote : soit je craque, soit c’est encore une fois la prison. Voilà pour le mouvement à cette époque. Celui que l’on vit aujourd’hui est d’abord un mouvement d’appelés, et non de réservistes. Ce sont désormais les plus jeunes appelés qui refusent avant même d’être incorporés. Ce sont les pétitions des terminales. Chaque année, plusieurs dizaines de jeunes garçons et filles disent qu’ils vont être prochainement appelés sous les drapeaux, et annoncent qu’ils vont refuser de servir dans les territoires occupés, ou refuser de servir tout court. C’est un gros changement : l’armée à énormément perdu de sa légitimité. De notre temps, y compris parmi les refuzniks, l’armée allait de soi. Mettre un point d’interrogation sur son service militaire n’était pas envisageable, à part quelques petites exceptions vraiment très marginales. Entre 25 et 30 % des jeunes garçons israéliens ne font pas leur service militaire. Chez les filles, c’est autour de 80 %. On n’insiste pas assez là-dessus. Pour des raisons religieuses, parce qu’ils s’en foutent, parce qu’ils veulent faire une carrière ou se casser à l’étranger… pour mille raisons — très peu par idéologie. Ne plus faire l’armée n’est donc plus un phénomène marginal mais est devenu un phénomène de société. L’armée s’arrange avec eux, ça se passe bien en général. Cela donne d’autant plus d’importance à ceux qui pourraient facilement se débiner mais disent « non », publiquement, et sont prêts à en payer le prix. Et là, l’armée doit sévir.

Vous aviez, lors d’une conférence, expliqué que depuis l’opération Plomb durci, en 2008–2009, le consensus a regagné la société israélienne. Quel lien faites-vous entre ce consensus et l’éclatement de l’opinion publique dont vous parliez tout à l’heure ?

« Chaque année, plusieurs dizaines de jeunes garçons et filles disent qu’ils vont être prochainement appelés sous les drapeaux, et annoncent qu’ils vont refuser de servir dans les territoires occupés, ou refuser de servir tout court. »

Le tournant en terme d’opinion publique et de consensus se situe en août 2000. C’est le moment où le mouvement de la paix, jusqu’alors un mouvement de masse, disparaît en 15 jours. Implose. C’est un truc nucléaire : il n’en reste rien. C’est suite à une immense manipulation — pas que, mais elle joue un rôle extrêmement important —, menée par Ehud Barak, en revenant du sommet de Camp David. Manipulation qu’il reconnaît lui-même, quelques années plus tard. Charles Enderlin en a fait des livres et un film. C’est le grand mensonge de Camp David, où Barak — cet odieux personnage, élu par le peuple de gauche — dit cette phrase que tout le monde connaît : « J’ai fait des offres généreuses à Arafat et il les a rejetées. » Et il ajoute qu’il a démasqué le vrai plan d’Arafat, celui qui, derrière son langage de modération et ses négociations, n’a qu’un seul objectif : jeter les Juifs à la mer. C’était le vrai plan palestinien, pire que tout ce qu’on avait eu avant, puisque caché. Ce discours casse, en quelques jours, et jusqu’à aujourd’hui, le mouvement d’opposition de masse. Contrairement à tous mes camarades, je ne suis pas quelqu’un qui découpe les articles de journaux et conserve les archives. Cette semaine-là, d’août 2000, je ne sais pas pourquoi, j’ai conservé tous les journaux. Je ne sais ce qui a travaillé mon inconscient mais j’ai dû sentir — je dis ça après-coup — qu’il fallait garder les preuves et que c’était historique. Les titres étaient : « La gauche demande pardon », « Le mouvement de la paix, c’est fini », etc. Toute la presse, durant ces 15 jours, fait un mea culpa de la gauche et du mouvement de la paix. Ils se suicident. Un an et demi plus tard, la chape de plomb se fêle un tout petit peu, on commence à entendre des journalistes remettre en question la parole officielle… mais vient le 11 septembre ! Et rebelote. À peine le temps de rouvrir les yeux que cet événement donne raison, a posteriori, au discours de Barak ! Ce ne sont même pas les Palestiniens qui nous en veulent, c’est tout le monde musulman ! C’est le choc des civilisations : c’est nous et l’« Occident judéo-chrétien » — comme ils disent — qui sommes menacés par le terrorisme international, qui devient le terrorisme islamique, qui devient l’islam. Par anticipation, on avait raison ! C’est : soit eux, soit nous ! C’est tout le discours néoconservateur américain. Le mouvement, qui semblait un peu se réveiller, retombe et avale totalement ce discours, devenu mondial. Ce n’est plus Arafat le problème : c’est Ben Laden, c’est l’Irak, c’est l’Afghanistan, et tous les sauvages qui veulent détruire la civilisation. Et nous sommes la ligne de front. Et nous en sommes encore là aujourd’hui, ce qui explique en partie le consensus total qu’il y a eu lors du massacre de Gaza. Un massacre pur et simple que rien, rationnellement, ne peut justifier. Même au Liban en 2006, il y avait une illusion de guerre et de réciprocité ; mais là, rien. C’est de l’acharnement sur des civils, un massacre qui n’est pas collatéral à quelque chose, mais qui est la chose elle-même. Et la société israélienne est totalement derrière ça. Y compris la gauche.

D’ailleurs vous disiez que, lors des manifestations que vous avez organisées durant Plomb durci, l’ambiance était beaucoup plus tendue que par le passé…

Contre les Arabes en particulier. Il y a eu des mobilisations gigantesques parmi eux. Mais celles de Tel-Aviv, judéo-arabes ou essentiellement israéliennes, ce n’était pas tant la répression que la haine populaire. Je n’avais pas vu ça depuis 1982. Les gens ne nous applaudissent pas toujours lorsque l’on manifeste, mais ils restent plutôt indifférents. Là, on s’est pris des bouteilles. Quelques heures avant la manifestation, je reçois un coup de téléphone sur mon portable, du chef de la police (c’est mon rôle de négocier avec la police le parcours, etc.), qui me demande d’arriver tout de suite, que c’est urgent. J’arrive et il me dit : « Je pète de trouille ! » Je lui réponds que moi aussi. Il me dit que ce ne sont pas les quelques contre-manifestations de fascistes qui lui font peur, qu’il est possible de les encadrer, mais les réactions du public. Un mec qui jette une grenade, tu ne peux pas l’anticiper. On a fait toute la manif à regarder en l’air. Il y avait le sentiment d’avoir un public gravement hostile. Jusqu’à aujourd’hui j’ai du mal à comprendre ce consensus. Il n’y a pas eu ce que l’on a toujours connu auparavant : à la guerre, tout le monde y va, mais après il y a un réveil, on se dit que l’on a exagéré, que c’était une connerie… Une partie de l’opinion publique commence à poser des questions. Un réflexe humanitaire même : on a quand même massacré des femmes et des enfants, c’est pas joli. Mais là, rien.

(DR)

Vous parliez du choc de civilisations. La ministre de la Justice, Tzipi Livni, avait tenu ce discours du monde libre face à la barbarie durant les bombardements, lorsqu’elle était venue en France en 2009. Quel rôle joue cette grille de lecture dans le discours politique et médiatique israélien ?

Il y a deux choses : l’État d’Israël s’est formé et s’est développé sur une lecture binaire du monde. On était là pour protéger le monde libre contre le communisme et son allié, le nationalisme arabe. L’ennemi global a changé : il est devenu l’islam. Mais Israël conserve le même rôle. Cela fait partie de son identité que d’être la tranchée avancée du monde libre et occidental…

C’est la phrase d’Herzl sur « l’avant-garde »…

Exactement. C’est une constante dans le discours politique depuis qu’Israël existe. Par contre, sa traduction moderne dans le langage contemporain, durant les 10 à 15 ans du néoconservatisme, est une invention israélo-américaine. Benyamin Netanyahou a été un des penseurs du néconservatisme. Il est plus américain qu’israélien, d’ailleurs. Il a grandi et a été formé là-bas. Il a été au cœur de ces cercles assez restreints qui ont pensé le monde post-soviétique, dès 1985. Tous ces think tanks et ces lobbies qui réfléchissent sur la place des États-Unis et de leur appendice, Israël, dans le monde. Monde qui devient multipolaire, avec comme ennemi global l’islam, puisqu’il n’y a plus le communisme. Leur stratégie est d’une grande cohérence : c’est une nouvelle façon de voir et d’agir sur le monde hors de l’URSS. Une stratégie de reconquête, dans le sens de celle de l’Espagne, qui veut reconquérir tous les acquis des quatre ou cinq décennies qui ont suivi la victoire sur le fascisme. Ces décennies voient s’affirmer le concept du droit, au singulier et au pluriel : le droit international, les Conventions de Genève, la Déclaration universelle des droits de l’homme, etc. Après le fascisme, on veut un monde qui ne soit pas si sauvage : on a vu jusqu’où la barbarie d’un monde sans droits peut aller. On a donc là quatre décennies à dire le droit — je dis « dire », pas « appliquer ». Ce sont des décennies de progrès, où l’humanité tente de définir les droits des individus, des minorités, des femmes, etc. Les néoconservateurs veulent fermer cette parenthèse. À tel point que Bush avait dit qu’il fallait annuler les Conventions de Genève dans le cadre de la guerre contre le terrorisme. La puissance impériale américaine et celle du capital sont telles qu’elles veulent se débarrasser des règles. Pourquoi toutes ces limites qu’on nous impose, et ces accords internationaux ? Mieux vaut laisser le marché, et la politique guerrière qui se trouve derrière, absolument libres. La reconquête n’est donc pas seulement territoriale, au sens de recolonisation du monde, mais aussi globale : il s’agit de remettre en question toute une série d’acquis sociaux et sociétaux. Dans ce cadre-là, ce n’est donc pas un hasard que ce soit trois néoconservateurs, opposés tous trois dès le départ au processus d’Oslo — Netanyahou, Barak et Sharon — qui enterrent Oslo et effacent tout ça, une fois premiers ministres.

Dans un autre livre, Programmer le désastre, vous écrivez que les jeunes militants israéliens, comme les Anarchistes contre le Mur, sont « les garants d’une boussole éthique d’une très grande précision, identifiant l’injustice sans jamais se tromper ». Qu’a apporté cette nouvelle génération au mouvement pacifiste en général ?

« La reconquête n’est donc pas seulement territoriale, au sens de recolonisation du monde, mais aussi globale : il s’agit de remettre en question toute une série d’acquis sociaux et sociétaux. »

Dans ce livre, je réponds, entre les lignes, à la plus vieille génération de notre mouvement, qui peut avoir un regard assez condescendant sur cette génération militante. Ils n’ont pas lu Marx, il ne savent pas ce qu’est le sionisme, etc. C’est un phénomène générationnel valable autant en Israël qu’en France ou aux États-Unis. J’ai eu la chance, par le Centre, de cohabiter et d’agir avec ces jeunes — contrairement aux gens de ma génération. Qu’est-ce qui les caractérise ? En quoi sont-ils différents ? Une chose très claire, c’est qu’il s’agit d’une génération qui se politise très différemment de la nôtre. Nous, elle était livresque. La leur est avant tout motivée par ce que j’appelle une boussole du juste et de l’injuste, du droit et du non-droit ; avant d’avoir lu Marx ou Bakounine. Qui plus est dans un dialogue international permanent : à travers internet, etc. Un moment formateur pour moi a été lorsque nous revenions d’une réunion à Tel-Aviv, avec un jeune militant israélien. Nous roulions de nuit et il me dit d’emprunter une route passant par les territoires occupés. Je lui réponds que je n’y passe jamais la nuit et il ne comprend pas mon étonnement. Il parle avec quelqu’un au téléphone — un mélange d’arabe et d’hébreu — qui s’avère être un des meneurs palestiniens des manifestations hebdomadaires du village de Bil’in. Il me dit de le déposer à l’épicerie du village, que ses copains sont là et l’attendent. En chemin, pour l’y conduire, je lui demande ce qu’est le meneur : communiste, Front populaire, Hamas, etc. ? Et il me répond qu’il n’en a pas la moindre idée ! Je lui demande sur quelles bases ils fondent leur collaboration politique. « On est contre le mur, contre la colonisation, et contre l’occupation, ça suffit ! » Je lui raconte donc une histoire. Les contacts avec les Palestiniens, dès la fin des années 1960, se faisaient sur un travail de plusieurs mois, sur des documents, pour simplement envisager de se rencontrer ! Il fallait montrer patte blanche et dire que l’on reconnaissait tous les droits des Palestiniens, le droit au retour, etc. Si tu n’avais pas défini le moindre détail, aucune collaboration n’était pensable. Ça a totalement changé. Les rapports humains n’ont plus besoin de passer par un prisme politique cadré. Les preuves se font par l’action : si toi aussi tu es prêt à t’attraper des lacrymos, voire une balle dans l’œil, c’est que tu es avec nous. C’est dans l’action et non dans le texte que se forme le taayoush. De notre époque, le nous et le vous étaient très clairs. Nous sommes les Palestiniens militants, vous êtes les Israéliens pacifistes, on vous respecte, on a confiance en vous, vous avez fait vos preuves. Ici, c’est un « on » collectif qui s’exprime, où le fait que tu sois israélien ou palestinien passe en arrière-plan. Et ce notamment grâce aux internationaux : ils décrispent le tête-à-tête dans un rapport triangulaire. Par cette médiation, cela devient plus facile et naturel.

(Claire Thomas)

Nous avons un jour échangé avec des membres des Anarchistes contre le Mur : ils expliquaient que tous n’étaient pas affiliés à l’étiquette anarchiste, que chacun était libre de ses positions politiques (altermondialistes, etc.), du moment que les objectifs étaient communs.

Absolument. C’est aussi un phénomène générationnel. Il y a là un espace social varié, sans frontières très nettes entre eux. Ils ont un discours internationaliste, facilité par le fait que l’on utilise les mêmes mots en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Afrique, en Palestine ou en Israël.

Vous décrivez, au sujet des mouvements pacifistes, l’image de la grande et de la petite roue. Pouvez-vous développer ?

Dans la tradition juive, on dit que celui qui amène ses sources amène le Salut. Il faut toujours les citer. Cette idée de la petite et de la grande roue, je la dois à Uri Avnery. Il décrit le mouvement de la paix comme étant composé d’une part d’une aile militante, motivée en permanence pour des raisons éthiques et politiques (les Femmes contre l’occupation, les mouvements de soldats, les mouvements anticolonialistes, les Anarchistes contre le Mur, le Centre d’information alternative, etc.). C’est la petite roue, la roue militante. Et il y a le mouvement de la paix au sens général, représenté principalement par La Paix Maintenant !, beaucoup plus modéré, plus lent à bouger, plus proche du consensus. Il y a une mécanique qui a très bien marché durant la guerre du Liban et la première Intifada : la petite roue se mobilise d’abord et accroche petit à petit la grande, qui hésite et participe au discours consensuel, mais finit par se mettre en branle. Le rôle essentiel de la petite roue est donc de faire bouger la grande roue. C’est essentiel : comment influer sur la grande roue ? Une fois qu’elle est en branle, c’est gagné, vu ce qu’elle représente quantitativement dans l’opinion publique. Or, depuis 2000, la petite roue tourne à vide, la grande ayant disparu. On est capable de mobiliser de 5 à 10 mille personnes, mais nous redevenons un mouvement de protestation en marge. Et, comme le dit le journaliste Gidéon Lévy, la grande roue est morte pour une génération.

L’ancien président de l’État d’Israël par intérim, Avraham Burg, a écrit un article célèbre, « La révolution sioniste est morte ». Qu’en est-il du positionnement actuel de la société israélienne sur la question du sionisme ?

« Si le sionisme signifie un mouvement de colonisation, on est encore en plein dedans. Nous sommes dans une troisième phase de la conquête sioniste. »

Le sionisme de gauche, qui débat en permanence entre ses contradictions internes (entre État juif et démocratie, entre droit et justification de la politique israélienne), est entré dans une crise majeure. Quelqu’un comme Burg en tire les conséquences. Il vient de l’establishment, contrairement à nous, et évolue avec un regard beaucoup plus critique qu’autrefois, parce qu’il n’y a plus de marge pour un discours mou. Et il a fait le saut. Malgré nos divergences, je n’ai pas grand-chose à redire sur le fond. Si le sionisme signifie un mouvement de colonisation, on est encore en plein dedans. Nous sommes dans une troisième phase de la conquête sioniste. Dans les années 1980–1990, nous avons vu une période d’ouverture, de détotalitarisation. Israël est stable et prospère, et s’ouvrent alors des espaces de discussion, à tous les niveaux, même au plus haut des institutions. Explosion culturelle également. On parlait de cette période, à tort, comme post-sioniste. Cette atmosphère allait de pair avec les processus de paix en cours. 2000, c’est la reconquête : la fête est finie. On remet les gens au pas, non par la violence, mais par le discours de guerre permanente.

Dans À tombeau ouvert, vous dressez deux modèles d’identification pour la jeunesse passée : le soldat-héros et le colon-pionnier…

Les années 1980 et 1990 ont aussi été des années d’ouverture pour la jeunesse, qui en avait marre de l’armée, qui voulait vivre comme tout le monde. C’était le discours dominant, qui interpellait d’ailleurs fortement des gens comme Barak : « On commence à avoir des couilles molles, ce ne sont plus des soldats ! »… Depuis, on perçoit aussi cette reconquête au sein de la jeunesse. C’est un des objectifs politiques qui nécessite donc un discours de guerre, pour briser ce qu’on a appelé « la crise de la motivation ». Redonner une dimension guerrière à des jeunes trop européens. N’oubliez pas Auschwitz. Auschwitz, c’est notre horizon ; ce n’est pas seulement notre passé, c’est également notre futur… C’est ce qui arrivera si l’on n’est pas suffisamment combatif… Ça reste très fort. Avraham Burg l’a dit un jour à la radio, d’ailleurs : « Non, Israël n’est pas menacé, il n’y aura pas de deuxième Holocauste, tout ça n’est qu’une mauvaise blague ! » Mais c’est un discours à contre-courant de celui qu’on tente d’imposer. Cette reconquête des âmes de la jeunesse bénéficie d’un certain succès.

Pilonnage de l'armée israélienne sur la ville de Gaza, le 29 juillet 2014. (ASHRAF AMRA)

L’Iran fait partie de ce processus-là, non ?

Bien sûr. On réutilise les mêmes images, celle du nouvel Hitler, etc. Avec ce connard d’Ahmadinejad et ses déclarations antisémites, ça en rajoute, et ça joue leur jeu. En ce qui concerne la jeunesse, il y a donc cette remise au pas : je ne pourrais pas donner de chiffres, mais il y a aussi une autre partie qui, elle, se casse. L’idéologisation ne marche pas et leur seul rêve est de ne plus être là. Énormément de jeunes, essentiellement des classes moyennes, partent, et c’est une mobilité jusqu’alors inconnue des générations précédentes.

Dans votre livre Sur la frontière, vous proposez un chantier pour une troisième voie, qui serait un changement de l’identité, jusqu’ici « forgée dans un processus de colonisation et de destruction des identités arabes-indigènes et pré-sionistes ». Où en est ce chantier ?

On a régressé, mais c’est le seul chantier possible à terme. C’est la seule perspective pour moi. Ce chantier semblait s’ouvrir au moment où Israël rentrait dans une normalité. Il se dessinait, par le biais des accords avec les Palestiniens, une option de normalité. Lorsqu’on la referme en 2000, se referme automatiquement cette notion d’identité : on est de nouveau dans le présent, dans la guerre ; alors que nous étions dans une projection du futur qui s’appuyait sur le passé. J’ai relu récemment des textes de cette époque et j’ai eu envie de chialer. Où on était à ce moment-là et où l’on est aujourd’hui… Dans les discours, on semblait sortir de l’identité juive et guerrière, avec une volonté de rechercher quelque chose de nouveau, dans le passé, pour construire au futur. Cette parenthèse est fermée. Elle se rouvrira un jour, j’en suis certain. Mais pas maintenant.

Puisqu’on parle d’identité… Vous écrivez que la solidarité avec les Palestiniens a permis d’affermir votre identité en tant que juif et Israélien. De quelle manière ?

« Je me sens israélien, mais d’abord juif, et c’est en tant qu’Israélien que je dois me positionner politiquement, quitte à sentir le cadavre. »

Je répondrai de façon talmudique, en prenant un autre exemple. J’ai pu assumer le fait d’avoir été soldat réserviste le jour où j’ai fait ma première peine de prison militaire. Je dirais la même chose de mon identité. Lorsque je contribue, avec mes modestes moyens, à une véritable voix israélienne — dans les deux sens, avec un x et un e — qui ne soit pas conflictuelle avec les Palestiniens, mais qui converge avec leur combat et leurs droits, je me sens bien en tant qu’Israélien. Au moment des bombardements sur Gaza, je suis rentré dans une véritable dépression, car à part être de la merde, qu’est-ce que ça voulait dire d’être israélien ? De la merde internationalement reconnue. Je n’avais pas le sentiment de pouvoir porter, même en projection future, une autre « israélité ». Je n’ai jamais fait le choix, comme certains de mes amis que je respecte, de devenir palestinien. Ça ne répond pas à mon caractère. Je me sens israélien, mais d’abord juif, et c’est en tant qu’Israélien que je dois me positionner politiquement, quitte à sentir le cadavre.

En France, l’Union juive française pour la paix se réfère, dans sa charte, à la notion de « valeurs juives » pour penser son combat. Allez-vous également puiser dans la tradition ou l’histoire juive pour fonder votre éthique — d’autant que vous avez reçu un enseignement religieux et que votre père était rabbin ?

D’abord, je ne crois pas à l’existence de valeurs juives ou françaises ou autre… Il y a des valeurs, dans la tradition, l’histoire et l’héritage de mon peuple, mais il n’y a rien qui m’énerve plus que lorsque quelqu’un dit « C’est pas juif de faire ceci ! ». Tout est juif ! Tuer les autres, on a ce sur quoi s’appuyer. Et d’aimer l’autre, on a aussi sur quoi s’appuyer. C’est la même chose dans la tradition chrétienne ou, j’imagine, bouddhiste. Tu as de tout. Si, pendant très longtemps, j’ai assis mon système de valeurs uniquement sur l’histoire du mouvement ouvrier et les luttes de gauche internationales, ses porte-paroles, ses drapeaux et ses moments forts — la Résistance en France, la Commune de Paris et plein d’autres choses —, ce n’est que relativement tard dans ma vie que je me suis sourcé dans des chapitres de l’histoire spécifiquement juive. Deux en particulier. Le Bund, ou l’histoire du mouvement ouvrier juif en Europe de l’Est. Dans ma filiation imaginaire, je me sens l’arrière-petit-fils du Bund. Mon père a été résistant, c’est aussi une de mes identités. Il aurait pu ne pas l’être que la résistance au nazisme aurait été une de mes filiations. Et l’Andalousie judéo-musulmane, qui incarne une façon d’être au monde — sans l’idéaliser.

Vous refusez l’expression « judéo-chrétienne » puisqu’elle est « excluante », n’est-ce pas ?

Oui, lorsque l’on met un trait d’union — c’est une règle, à défaut d’être officielle, que j’ai dans la manière dont je vis l’étude des langues —, c’est pour exclure un autre. En disant « judéo-chrétien », on veut créer une identité et une collusion spécifiques. Et ce trait d’union me fait gerber. L’histoire des Juifs dans le monde européen n’est pas celle d’une civilisation harmonieuse, mais celle du sang. Des croisades à l’Inquisition en passant par les temps modernes — Hitler n’est pas si loin que ça —, ce trait d’union est fait de beaucoup de sang. Alors qu’il y a une civilisation judéo-musulmane — le musulman est exclu de ce trait d’union — autrement moins violente, sans ce rejet existentiel du Juif qu’a connu l’Europe pendant 15 siècles.

Photographie de bannière : Laurent Perpigna Iban

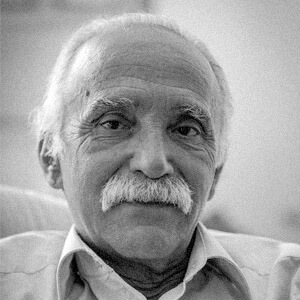

Portrait de vignette : Claude Truong-Ngoc, 2014

REBONDS

☰ Lire notre entretien avec Alain Gresh : « On peut être croyant et révolutionnaire », novembre 2016

☰ Lire notre entretien avec Ivan Segré : « Être à l’affût de toutes les convergences progressistes », septembre 2016

☰ Lire notre article « Marek Edelman : résister », Émile Carme, novembre 2015

☰ Lire nos articles « Palestine : Naplouse, l’indomptable », JB, octobre 2015

☰ Lire notre article « Israël : la mort vue du ciel », Shimrit Lee, juillet 2015

☰ Lire notre série « Palestine-Israël, voix de femmes », Shimrit Lee, janvier 2015

☰ Lire notre entretien avec Frank Barat : « François Hollande a décidé de soutenir l’oppresseur », novembre 2014

☰ Lire la lettre du poète Breyten Breytenbach à Ariel Sharon (Memento)

☰ Lire l’entretien avec Georges Habache, leader du FPLP (Memento)