Entretien inédit pour le site de Ballast

C’est à Quimper que l’on retrouve Gérard Cléry, poète discret des brisures de l’époque et de l’âme, bourlingueur bourru au cœur tendre, qui construit depuis plus d’une quarantaine d’années une oeuvre hantée par les amours perdues et retrouvées, les désordres du désir et la résistance de l’homme ordinaire à tout ce qui voudrait le délester de sa part d’humanité. Du geste dadaïste de son adolescence qui lui valut un procès au cours duquel Camus, Cocteau et Queneau intervinrent comme témoins de moralité, jusqu’aux innombrables lectures publiques de poètes francophones et sud-américains, retour sur un parcours en poésie, quand elle se vit tout autant qu’elle s’écrit.

Poésie ! J’ignorais jusqu’au mot avant mon entrée au lycée. Les instituteurs de la rue où j’habitais, à Boulogne-sur-Seine — l’école occupait le haut de la rue —, ne l’avaient pas dans leur vocabulaire. Ou pas suffisamment pour que je m’en souvienne. La guerre était encore proche, les traces des bombardements dans le voisinage. L’appartement où nous vivions était situé 14 rue de Verdun (!), voie presque jumelle de la rue de la Paix (!). De cette dernière me reste une image fantomatique. Les usines d’Air Liquide et de Renault avaient été la cible des Alliés dont les bombes, larguées de très haut pour échapper à « la flake », avaient touché des maisons habitées dont ne subsistaient que poutres, pierres, poussière. Au lycée, mes livres de français évoquaient Montaigne, La Boétie, Lesage, Corneille, Molière, Racine, La Bruyère, La Fontaine : les classiques et plus tard les romantiques… Je leur ai très vite préféré Clément Marot, Rutebeuf, Christine de Pisan, Louise Labbé, les poètes de la Pléiade, Ronsard, Du Bellay. François Villon, dont je me sens toujours proche, viendra plus tard dans le paysage, grâce notamment à Francis Carco. J’ai commencé à écrire des sonnets très classiques et très influencés, oubliés depuis. Sur l’annonce, en cours de français, de la création d’une émission de radio « Interdit aux plus de 16 ans », j’ai, comme d’autres lycéens, proposé des sujets. La chance a voulu que mon premier scénario inaugure l’émission. Il sera suivi de deux autres1. Dans la foulée, j’ai, dans ce cadre, « inventé » un club de poésie Arthur Rimbaud. Je me suis mis à lire. À lire beaucoup, gardant l’argent du déjeuner pour acheter des livres, surtout de poésie : Nerval, Verlaine, les symbolistes, les zutiques, Mallarmé, Apollinaire, Valéry… Mais aussi sur la peinture : les impressionnistes, les fauves, les cubistes, mais surtout Modigliani et Delaunay. Et je visitais régulièrement les « Poèmes de l’année » que publiaient les éditions de Pierre Seghers. Le pli était pris, la fenêtre ouverte sur le large.

Vous citez parfois Achille Chavée, le surréaliste belge : « Je suis un vieux peau-rouge qui ne marchera jamais dans une file indienne. » Tout ça commence très tôt, d’ailleurs : racontez-nous l’épisode du procès Dada et de Raymond Queneau…

« Je me suis mis à lire. À lire beaucoup, gardant l’argent du déjeuner pour acheter des livres, surtout de poésie. »

J’avais totalement oublié cette péripétie, jusqu’au jour où Philippe Lemaire, courageux revuiste et collagiste onirique de La Nouvelle Revue Moderne, m’a envoyé photocopie de deux pages d’une imposante biographie de Raymond Queneau relatant l’évènement, en me nommant. Pour la petite histoire, disons-le, Max-Pol Fouchet, le poète et homme de télévision qu’on sait, a ici quelque responsabilité ! Présentant sur le petit écran une rétrospective Dada à la Galerie de l’Institut, aujourd’hui disparue, il avait souligné l’audace, le non-conformisme des dadaïstes, en insistant sur le fait qu’en ce temps-là, les poètes avaient quelque chose dans le ventre. La réponse, quelque peu iconoclaste, fut d’extraire une œuvre de Man Ray de la vitrine et de la porter dans le square voisin pour la révolvériser. C’est à moi que revint la tâche de pénétrer dans la galerie et de sortir l’œuvre, une marqueterie, pour la porter à mon comparse qui l’attendait avec un 22 Long Rifle dans le square voisin. Man Ray, qui arrivait sur les lieux à ce moment précis, s’est précipité sur moi, sans parvenir à m’ôter le tableau des mains. Nous sommes tombés au milieu de la rue de Seine, mais l’action « poétique » eut lieu. La suite s’est déroulée au Palais de Justice de Paris où, grâce à Jean-Pierre Rosnay (qui n’était pas totalement étranger à cette aventure), Albert Camus, Jean Cocteau et Raymond Queneau sont intervenus comme « témoins de moralité » en ma faveur. Jean-Pierre Rosnay avait également convaincu, c’était le moins qu’il pouvait faire, l’académicien maître Maurice Garçon de plaider le geste littéraire. Queneau ajoutera par la suite, dans la biographie en question : « Ils nous ont rendu hommage ! »

Qu’est ce que cela dit de votre conception de la liberté ? Quel impact a eu la guerre d’Algérie sur votre parcours en poésie ?

La métamorphose s’est effectuée lors de l’épisode du procès Dada, pour reprendre votre expression. Je peux dire qu’à ce moment, je me suis affranchi d’un coup de mon adolescence. Bien sûr, cela donnait un peu le vertige. Celui d’avancer, à découvert, sur des chemins ouverts par des artistes, peintres et poètes, que la guerre de 1914-1918 avait écœurés, qui refusaient de se soumettre aux hystéries collectives, aux profits géniteurs de tels massacres. J’en tire la leçon qu’il faut encore et toujours, pour demeurer soi-même et vivant, rester libre de dire non. La guerre d’Algérie m’a ramené vers ma première enfance. Celle où, à Mascara, je suis allée à l’école primaire jusqu’à l’âge de 6 ans. Mon père, militaire de carrière (dont j’accompagnais la cantine, comme le faisait ma mère — difficile pour elle de faire autrement à l’époque, mais c’est une autre histoire —) se préparait alors au débarquement en Provence. Appelé du contingent — j’avais un peu plus de 20 ans —, j’ai été affecté à une compagnie disciplinaire (elles l’étaient presque toutes) dans l’Oranais, commandée par un capitaine qui totalisait vingt-cinq ans dans la Légion. Je me suis trouvé totalement incapable de tirer sur mon enfance, sur mes anciens compagnons de jeux. Je fus un très mauvais soldat de la « Pacification », au point que, secrétaire de compagnie et après avoir fait le ramadan, j’ai été expédié comme instituteur dans un douar éloigné de la caserne, par cet officier qui a fait le forcing pour émousser ma résistance, pour « fatiguer la bête ». Sans succès. Puis comme cuisinier dans un centre d’instruction militaire. Pour le dire en peu de mots, je faisais désordre au sein de la compagnie.

Par Charles Nogier

Les paysages, le ciel, la lumière d’Algérie me sont entrés sous la peau, m’ont tatoué. La sagesse des populations paysannes algériennes m’a fait réfléchir, leur intelligence secrète de la vie aussi. Dans ce village de gourbis aux murs de terre et aux toits de paille, les grands oiseaux de proie m’inspiraient le respect. Je me souviens d’avoir une fois pointé une carabine sur des vautours qui tournaient autour de l’escarpement rocheux où je me trouvais pour faire la classe. Pour finalement baisser l’arme, devant la vision de ces prédateurs tenant tête au vent. Le geste que j’allais commettre était absurde. Ailleurs, près de la caserne, certains arbres qui résistaient, droits sous le soleil, des peupliers solitaires, m’ont servi à rester debout, à tenir tête. Ils me donnaient une leçon de survie. Et je lisais Victor Hugo. J’ai peu écrit sous l’uniforme en Algérie, contrairement à Jacques Simonomis, poète qui m’a gratifié de son amitié, à part des lettres d’amour que je peux qualifier aujourd’hui de lettres d’exilé. Ce n’est qu’une fois débarrassé de ma dépouille militaire qu’articles et poèmes sont venus, pas très lyriques, plutôt arides ou hérissés d’aspérités.

Vos premiers poèmes sont publiés dans les années 1960 dans la revue Action poétique et chez P.J. Oswald. Que représentaient-ils à l’époque ? Cette effervescence qui associait presque « naturellement » poésie et engagement vous semble-t-elle avoir disparu aujourd’hui, ou y a-t-il encore des lieux / revues / éditeurs qui portent une conception existentielle et libertaire de la poésie ?

« Je n’ai eu, je crois, ni le sentiment ni la volonté d’écrire de la

poésie engagée. L’expression me semble un pléonasme. »

Ce n’est pas un hasard si mes premières tentatives d’écriture ont trouvé écho dans La Nouvelle Critique, dans la revue Europe, dans Action poétique. Il faut se rappeler ces années de guerres et de violences coloniales, débouchant au final sur la décolonisation. Il faut se rappeler qu’après la sortie de la guerre des rescapés de la génération précédente (celle de 1939-1945) et après, on peut le dire, une assez courte pause, les fils ont succédé à nouveau aux pères, dans cette noria meurtrière. Qui sait quand elle finira enfin de tourner dans le monde ? La Nouvelle Critique a publié un « Spécial Algérie » auquel j’ai donné un témoignage (destiné d’abord au quotidien Libération, lequel risquait de sortir un journal avec des pages entièrement blanches [du fait de la censure, ndlr], suivi quelque temps plus tard d’un numéro dédié aux textes de la génération émergente de poètes. Ultérieurement, a paru dans la revue une longue étude de Jean-Louis Houdebine sur les tendances de la jeune poésie de ce temps. Action Poétique a réalisé un dossier constitué de poèmes consacrés à la guerre d’Algérie, avec notamment un texte d’André Libérati dédié à Maurice Audin, mort sous la torture. Je ne figurais pas dans cet ensemble, mais il avait retenu, et pour cause, toute mon attention.

Il faut aussi rappeler la place qu’occupait à cette époque Les Lettres françaises, le journal de Louis Aragon. La revue Europe, dont le rédacteur en chef était Pierre Abraham, a dans ces années-là publié plusieurs cahiers consacrés à la nouvelle poésie. J’ai participé au premier de ces cahiers avec des poèmes qui figureront plus tard dans mon recueil Quotidiennes (chez P. J. Oswald). Je n’ai eu, je crois, ni le sentiment ni la volonté d’écrire de la « poésie engagée ». L’expression me semble un pléonasme. Et surtout pas de la poésie à slogans, qui ne part ni d’assez loin, ni d’assez profond dans la présence au monde. Cette poésie qu’on dit aussi « de circonstances ». Le plus souvent, elle s’effrite ou se fane assez vite. Guillevic ne disait-il pas qu’« on s’engage dans La Légion, ou dans les parachutistes » ? Bien sûr, j’avais lu Aragon, je lisais Paul Éluard, Guillevic, Brecht, Pierre Morhange… J’étais sensible au souffle de Saint-John Perse, à celui de Walt Whitman, au ton de Cendrars. Et j’avais pour correspondant et ami Oliven Sten, l’auteur de Le Sentiment latéral et de L’Enterreur et autres poèmes (un poète de véritable envergure qui signera plus tard sous le nom d’Armand Olivennes), livres publiés chez Pierre-Jean Oswald. J’avais le sentiment d’être pris dans l’époque, d’être de mon temps. Les mots me venaient en résonance. Ils étaient miens. Je ne savais pas être ailleurs ou autrement que dans cette résonance. Je ne le sais pas davantage maintenant. Cette démarche n’exclut ni l’étonnement ni l’exigence d’écriture. Il me semble depuis toujours écrire dans un temps où les nouvelles de l’avenir ne sont pas forcément optimistes ! Et aujourd’hui moins que jamais.

Par Charles Nogier

Si je veux répondre à la question des lieux, éditions ou revues où cette expression demeure vivante et inventive, je pense aux éditions Le Temps des Cerises ; je peux nommer la revue Décharge, qu’anime Jacques Morin ; Les Hommes sans épaules, revue et collection activées par Christophe Dauphin, Paul Farrelier et Alain Breton ; aux Éditions du Petit Véhicule à Nantes, conduites par Luc Vidal ; aux éditions Rhubarbe quand elles publient Michel Baglin. Au récent numéro d’Intervention à haute voix, consacré à l’indignation. Et je n’oublie pas sur internet Textures, revue en ligne de Michel Baglin, et des chroniqueurs poètes comme Lucien Wasselin, Georges Cathalo ou encore Recours au poème, autre revue en ligne… Mais je ne prétends pas avoir une vue exhaustive dans ce domaine !

Votre poésie à vous est charnelle, sensuelle, transparente et, en un mot, lisible. Cette « veine » a pourtant été éclipsée par une version plus structuraliste, spatialiste, finissant par se nier elle-même (Denis Roche : « La poésie est inadmissible, d’ailleurs elle n’existe pas ») tout en lassant les lecteurs. Considérez-vous que le formalisme, la poésie expérimentale et désincarnée telle qu’elle a pu représenter une tentation du XXe siècle, est l’une des causes de son effacement du champ littéraire ?

Dire que la poésie a disparu du champ littéraire ou en est effacée me semble un peu radical. Mais elle est réellement ignorée du champ médiatique, sauf à de très rares exceptions près. Je ne partage pas la sanction d’Adorno quand il dit qu’écrire de la poésie après Auschwitz est impensable (sous-entendu : immoral ?). Se ranger à son avis, c’est laisser le champ libre à la barbarie qui a permis Auschwitz. Il existe toujours d’authentiques poètes, des poètes conscients, inscrits dans le siècle, comme l’était Jacques Simonomis et, qui plus est, des poètes lisibles ! Je pense aujourd’hui à Claude Ber, dont le recueil Il y a des choses que non porte un regard aigu, conscient, sur l’espèce humaine — « mon espèce », écrit-elle. Et des éditeurs courageux, parfois modestes, parfois mieux assis économiquement, qui persistent à publier « cette sorte de chose que personne ne lit », selon les mots de l’irremplaçable Georges Mounin, linguiste qui fut un lecteur avisé de la poésie du siècle passé. Sans parler des revues, et il en existe beaucoup, qui disposent au final d’un lectorat non négligeable. La poésie relève d’une volonté affirmée de résistance et d’insoumission à l’égard d’une société entièrement tournée vers le formatage des individus, vers la résignation, l’annihilation de toute démarche libre, libertaire.

« La poésie relève d’une volonté affirmée de résistance et d’insoumission à l’égard d’une société entièrement tournée vers le formatage des individus, vers la résignation, l’annihilation de toute démarche libre, libertaire. »

Je parle du refus de ce qu’on voudrait faire de la personne, je parle d’opposition à toute tentative d’aliénation. L’écriture demeure toujours gardienne des mots de la tribu. Maintenant, pour ce qui concerne structuralisme, spatialisme, formalisme et autres avatars passagers (passages peut-être nécessaires pour certains), ils ne sont pas totalement étrangers à la désaffection des lecteurs. Ils ont creusé un fossé, tranché des liens, éteint les mots, ils ont un peu trop intellectualisé. On a parlé de « novlangue » pour justifier cet éloignement, que je qualifierais presque de désertion. Il faudrait un puissant microscope pour apercevoir une trace de poésie dans cette dernière potion. J’aime assez le mot de Jean Cocteau : « La mode est ce qui se démode. » Quoi de plus normal alors de se détourner de cette expression désincarnée, qui affecte d’ignorer l’Histoire, le monde contemporain, son ensauvagement, l’errance, la détresse… C’est une poésie qui n’est « ni parmi ni avec », comme aurait dit Guillevic. Je crois qu’il ne faut pas exclure l’humour ou le sens du dérisoire dans l’écriture : voir Max Jacob, Robert Desnos, Prévert, Jean Tardieu, Queneau, André Frénaud, Jean Loanselme, José Millas-Martin, Maurice Cury, Jacques Simonomis… Cette poésie a son efficacité, elle touche. Enfin, je retiens ces mots qui sont, si ma mémoire est bonne, du poète espagnol Gabriel Celaya : « La poésie est une arme chargée de futur ! » Aujourd’hui, ils n’ont pas pris une ride !

Vous avez beaucoup voyagé, bien connu les poètes et chanteurs d’Amérique latine, Atahualpa Yupanqui, par exemple. Quelle a été leur influence sur votre conception de l’écriture ?

Ce n’est peut-être pas à moi de répondre à cette question de manière objective. Autrement dit, si mes lectures de la poésie sud-américaine ou mon écoute de la chanson populaire de ce continent, impliquées toutes deux dans une dénonciation de l’injustice, de l’inégalité entre les vivants, m’ont l’une et l’autre influencé directement, je n’en ai pas réellement conscience. La vérité, c’est qu’elles ont été pour moi de vrais compagnons de route. Je ne récuse pas les influences. Je ne suis pas naïf, nous venons tous de quelque part. Mais, comme disait quelqu’un : « Chez le véritable créateur, les influences deviennent confluences. » Je suis resté sensible à une expression qui s’enracine dans le sol, comme les arbres ou les pierres ; je suis vulnérable — j’emploie le mot à dessein — aux Poemas humanos de Cesar Vallejo, poète péruvien mort à Paris. J’ai porté en moi ses mots, ceux de Neruda. Je les ai dits en 1968 dans les usines en grève, à Saint-Ouen, Saint-Denis, ou à Billancourt, chez Renault.

Par Charles Nogier

Mais j’ai aussi fréquenté les poètes espagnols du siècle écoulé. Je veux dire Federico Garcia Lorca, Antonio Machado, Rafael Alberti, Miguel Hernandez, Juan Ramon Jimenez que chante si bien le catalan Francisco Montaner, Blas de Otero, Gabriel Celaya, et j’en oublie… qui ont presque tous été mis en musique et chantés par l’ami Paco Ibanez. J’ai rencontré Atahualpa Yupanqui, je l’ai invité dans la maison des jeunes dont j’avais la responsabilité, dans les années 1970. Je l’ai retrouvé à l’occasion d’une cantate dédiée à un grand cacique indien, « Tupac Amaru », mort sous le garrot des hommes de Cortez ou de ses capitaines, cantate dont Yupanqui était l’auteur (sur une musique de deux musiciens argentins, devenus des amis : Enzo Gieco et Raùl Maldonado) et dont je fus le récitant français ; j’ai fait un vrai bout de chemin avec Osvaldo Rodriguez « Gitano », poète chilien que j’ai traduit et qui m’a rendu la politesse, comme j’ai fait un bout de chemin avec les artistes de La Nouvelle Chanson chilienne, été le traducteur du groupe Quilapayun, que j’ai accompagné aussi comme récitant à plusieurs reprises. Comme j’ai traduit et accompagné les artistes d’un autre grand groupe de cette chanson, les artistes d’Illapu. Je me souviens également avoir été le récitant français du Canto General de Neruda-Theodorakis, expérience impressionnante au milieu de quatre-vingt musiciens et chanteurs. J’ai beaucoup lu, et très tôt, Pablo Neruda, lu Vicente Huidobro, poète surréaliste chilien inhumé au Chili à Cartagena (et non à Cartagène, en Grèce, comme je l’ai vu sur Wikipedia), Octavio Paz, Nicolas Guillen… J’ai rencontré Pablo Milanes et Silvio Rodriguez, deux grands de la Nueva Troba Cubana. J’ai lu en public, et avec lui, Ernesto Cardenal, poète et résistant d’envergure, nicaraguayen, auteur de « La Hora Zero », poème écrit sous la dictature de Batista. Etc, etc. Bien sûr qu’on ne peut sortir indemne de telles rencontres et qu’il en passe forcément quelque chose dans l’écriture, dans le sous-texte, l’hypoderme ou dans le subconscient. S’il reste après moi quelques traces de mon parcours, ce qui est très hypothétique, peut-être que d’autres le diront. Mais je pense en même temps à ces mots de Nazim Hikmet : « Aujourd’hui les morts n’occupent guère plus d’un an la mémoire des vivants. »

L’amitié a beaucoup compté dans votre vie. Pensons par exemple à Marcel Chinonis et à l’aventure de Clapas, à Marcel Hennart et à celle du Théâtre-poème, à Jacques Simonomis et au Cri d’os… Pouvez-vous nous dire quelques mots d’eux ? Croyez-vous que cette « fraternité » des poètes de l’ombre est aujourd’hui une garantie de survie de la poésie dans l’espace public ?

« Quand existe une fraternité des poètes de l’ombre, c’est une chance donnée à la poésie de rejoindre les lecteurs qui s’en sont détournés. »

J’ai fait connaissance avec Marcel Hennart, suite à une note de lecture (qui sera suivie de plusieurs autres) sur Quotidiennes, livre que j’ai publié en 1969 chez Pierre-Jean Oswald. Je passais alors par Bruxelles, à l’occasion d’une lecture publique de quelques-uns de mes textes. Nous avons découvert plus tard, après la publication d’un autre de mes livres, Roman de l’île, que nous avions un faible pour Barcelone et Valence, mais surtout pour Peniscola, village de marins-pêcheurs — situé sur la côte méditerranéenne — et de paysans, chez lesquels nous logions lui et moi à chacun de nos séjours. J’ajoute en passant que Jean Sénac, séduit lui aussi par le lieu, y a séjourné, puisqu’il a daté un de ses poèmes dans un livre préfacé par René Char. Et puis Marcel Hennart, dont j’aime toujours l’écriture sensible et directe, personnage rusé, très fin, était hispanisant et traducteur. Il aimait aussi particulièrement Yupanqui. Je le retrouvais à chacun de mes passages. J’ai publié une Rencontre avec Marcel Hennart, fruit de plusieurs entretiens, aux éditions Caractères. Et nous nous sommes dit au revoir, quelques mots, les derniers, quelques heures avant sa mort. Et de Marcel Hennart à Marcel Chinonis il y a, comment dire, la passerelle d’une autre amitié puisque c’est par Armand Olivennes quelques-uns de ses meilleurs poèmes et qu’il faut lire absolument, et ne pas laisser « au purgatoire » des poètes) que j’ai fait connaissance avec Marcel Chinonis et les éditions Clàpas, pour lesquelles Marcel a fini de brûler sa vie. J’aimais son côté artisan-militant au service de la poésie. Il y a eu très vite entre lui et moi une grande complicité, au-delà même de la littérature. Chinonis était un aventurier de la poésie, au sens noble du mot. J’aimais son enthousiasme, sa disponibilité, sa fidélité à la parole donnée, son écoute, son humour provocateur. Notre rencontre s’est faite à l’occasion d’un double numéro de l’Oreillette, revue anthologique, consacrée à Marcel Hennart par Armand Olivennes, où me revenait de parler du traducteur des poètes espagnols qu’était Hennart. L’absence de quelqu’un comme Marcel Chinonis se fait cruellement ressentir aujourd’hui. Il n’avait rien d’un parvenu de l’écriture ! La modestie n’obère pas le talent !

Et si je disais que la chaîne s’est poursuivie avec Jacques Simonomis, je ne m’égarerais pas. Marcel Chinonis et Jacques Simonomis se connaissaient. Le poète Jean Chatard parlerait ici justement de « notre petit monde poétique ». J’ai évidemment adhéré à la démarche du revuiste Simonomis, créateur et animateur de la revue Le Cri d’Os, titre emprunté à Tristan Corbière pour lequel il manifestait une véritable estime. Je me suis surtout senti très proche de lui à la lecture de La Villa des roses / Guerre d’Algérie, 1954-1962 qu’ont publié Jean Breton et Christophe Dauphin à la Librairie-galerie Racine. Jacques n’y allait pas par quatre chemins pour dénoncer la guerre d’Algérie, pour dire sa révolte, son dégoût sur la façon dont la France se salissait dans cette crispation coloniale et ce déni de liberté, se déjugeait en pratiquant la torture. Jacques était autodidacte et le taisait. Avant chacune de mes présentations de son œuvre, il insistait : « Ne le dis jamais. » Son grand talent, il l’a acquis, gagné, à force de lectures et de travail. Grand lecteur de dictionnaires, il les collectionnait. D’où son écriture nourrie et singulière, mais jamais abstraite. De plus, c’était un révolté, un insoumis et le contraire d’un carriériste. Il se moquait des poètes déclarés professionnels, tellement satisfaits d’eux-mêmes ! Grâce à un autre ami, le poète Francis Chenot, j’ai eu carte blanche pour l’élaboration d’un numéro de la revue L’Arbre à Paroles, dont l’essentiel était consacré à Jacques. Le titre « Simonomis, la langue en crue » était repris d’une de mes présentations à Montparnasse. Nous avions pensé, Simonomis et moi, à une évocation de sa veine humoristique au Cercle Aliénor, chez Lipp, à Saint-Germain-des-Prés. Sa mort nous a pris de vitesse ! Quand existe une fraternité des poètes de l’ombre — expression qui fait penser immédiatement aux hommes de l’ombre de la Résistance —, c’est une chance donnée à la poésie de rejoindre les lecteurs qui s’en sont détournés. En dépit de sa quasi absence dans les médias grand public. Et cette chance, il faut la jouer sans esprit de chapelle et sans cultiver une obscurité volontaire. Pour autant, « retrouver les mots de la tribu » (Mallarmé) ne veut pas dire qu’il faille pratiquer le psittacisme et abdiquer la recherche d’un langage neuf !

Par Charles Nogier

Vous avez souvent lu en public de la poésie, toujours considéré que l’oralité était un mode de transmission nécessaire. N’y a-t-il pas une sorte de paradoxe à faire du mode d’écriture en apparence le plus intime l’outil d’une rencontre d’ordre quasiment théâtral ? Nietzsche disait d’ailleurs que « les poètes n’ont pas de pudeur à l’égard de leurs sentiments : ils les exploitent »… Comment dire la poésie sans trahir le poète ?

L’auteur de Ainsi parlait Zarathoustra doit sans doute être situé dans son siècle. Je ne crois pas que la lecture en public puisse être considérée comme une sorte d’exhibitionnisme. Les poèmes que je lis ou que je dis en public ne sont pas forcément les miens, mais le plus souvent des textes avec lesquels j’entretiens un rapport de connivence, pas nécessairement « sentimentale ». En eux je reconnais une voix, une sensibilité. Existe-t-il, dans ce domaine, une écriture dénuée de sensibilité ? Je n’en suis pas convaincu. Je suis assez étranger à ce mauvais penchant à la mode qu’on appelle « performance ». Les performances ne me convainquent pas, je les trouve peu authentiques. Laissons ce mot à l’effort des sportifs, pour lesquels j’ai plutôt de l’estime. Autrement il faut qualifier cela de détournement de sens. J’y éprouve une redoutable sensation d’ennui. Il y a, c’est vrai, des poèmes qui ne supportent pas la lecture à voix haute. Ils tiennent de la méditation. Ou qui supportent d’être entendus en petit comité. Il en existe d’autres, beaucoup d’autres, par exemple ceux de Saint-John Perse, d’Aimé Césaire ou de Tchikaya u Tam’si, qui demandent d’être portés par une ou plusieurs voix. C’est le cas de « La hora zero » d’Ernesto Cardenal, dont lecture fut donnée lors d’une soirée à Paris par un ensemble auquel je participais. Le chœur grec ne dessert pas le poème. La Beat Generation n’égarait pas la poésie en la donnant à entendre en public. Et je me souviens des textes de la négritude ou du cubain Nicolas Guillen, lancés par la magnifique comédienne, interprète de Césaire, qu’était Toto Bissainthe. Comme je n’ai pas oublié que, pour mes premières lectures en public, j’avais pour complices des musiciens de jazz.

« Quand un poème a du feu, du souffle, pourquoi l’enfermer dans le livre ? C’est refuser le vent qu’il porte ! »

Quand un poème a du feu, du souffle, pourquoi l’enfermer dans le livre ? C’est refuser le vent qu’il porte ! La poésie pour moi est un chant, vient du chant, est une voix du dedans, du ventre, qui ne demande qu’à prendre le large. Je suis pour sortir la poésie des livres, pour la libérer du secret, de l’enfermement auquel l’époque la confine, pour la faire sonner dans l’espace. Un bon poème ne démérite pas s’il est porté devant un auditoire que, par la même occasion, on réconcilie avec la poésie. Si Antoine Vitez, avec qui j’ai fait des lectures, était encore là, il ne me contredirait sans doute pas. Je sais bien sûr qu’on doit prendre garde à ne pas faire vibrer des sensibilités ambiguës, douteuses, à ne pas flatter, ne pas manipuler. C’est pour moi une question de tenue, de respect de soi et de l’auditoire. Les mots peuvent être porteurs d’énergie négative ou positive. Un bon poème produit de la lumière. Il faut savoir lire pour donner à entendre.

Malgré son invisibilité dans le grand barnum de la rentrée littéraire, la poésie n’en finit pas de susciter passions, vocations d’éditeur et d’écrivain. Mais comment s’y retrouver dans ce paysage ? Par quel bout entrer en poésie si l’on n’y connaît rien ? Quels sont les poètes, les revues que vous aimez feuilleter ?

Les revues, mais aussi les maisons de la poésie, les bibliothèques, les librairies ont un rôle à jouer dans l’approche de ce parler devenu étrange/étranger qu’est la poésie. Étrange/étranger, parce qu’on nous en dépossède en refermant la porte à l’enfance, à ses extraordinaires intuitions, à ses vibrations. Parce que l’enseignement veille rarement à éviter cette amputation qui conduit à ne plus savoir nommer les choses et le monde de manière sensible, fantaisiste, originale. Mais il advient tout de même parfois qu’on rencontre un de ces « allumés par la poésie » dans l’habit d’un instituteur ou d’un professeur. Parmi les revues, je n’en citerai que quelques-unes (il en existe vraiment beaucoup dans l’Hexagone et en dehors) : La NRF, Diérèse, Poésie première, Les Hommes sans épaules, Décharge, La Délirante, Europe, Concerto pour marées et silence, Interventions à Haute Voix, Poésie-sur-Seine, Spered Gouez/L’Esprit sauvage, Chiendent, etc. Quels poètes pour aujourd’hui et toujours ? François Villon, Rutebeuf, Christine de Pisan, Louise Labbé, Victor Hugo, Nerval, Verlaine, Rimbaud, Lautréamont sont toujours à lire. Plus que jamais, Villon me touche. Et je reste sensible à Cendrars, Apollinaire, Éluard. Et, pour le temps présent, encore et toujours Oliven Sten/Armand Olivennes, Jacques Simonomis, Christophe Dauphin, Maurice Cury, Guy Allix, Jeanine Salesse, Michel Baglin, Georges Cathalo, les amis de Quimper : Marie-Josée Christien, Louis Berthelom… ou Gérard Le Gouic !

Par Charles Nogier

Vu de Quimper où vous vivez, terre de poètes, pas très loin de la maison d’enfance de Max Jacob, qui est l’un de ces lieux discrets de vraies rencontres poétiques, loin des querelles et de l’ignorance d’un Saint-Germain-des-Prés qui ne jure que par le roman, diriez-vous que le XXIe siècle sera poétique ou ne sera pas ?

Posée ainsi, la question est un peu abrupte. Premier constat (de bon augure) : la poésie n’est pas morte. Elle continue de raciner généreusement en ce début de siècle. En observant, en lisant, en allant au cinéma, en restant en alerte, on constate que les passations de relais se poursuivent à travers le monde. Même si la pendule du « temps des assassins », de l’indifférence à la misère, à la détresse, ne s’est toujours pas arrêtée. Il naîtra des poètes, des esprits libres, jusqu’à la fin des temps. La poésie est consubstantielle à l’être humain ! Si je peux faire un vœu, c’est celui de souhaiter que ce XXIe siècle résiste à toutes les tentatives d’enchaînement, de robotisation qui prolifèrent, à la déculturation souhaitée, provoquée, attendue. À l’embrigadement. Ce n’est pas un hasard si partout ou presque, radio, télévision, médias adoptent assez généralement un consensuel a-poétique ou dépoétisant. Ou, en un mot, abrutissant. Il faut un vrai courage pour vivre en poète, à l’écart du discours ambiant, anesthésiant. Il faut un vrai courage pour se singulariser hors des troupeaux qu’on tient en « laisse électronique » — le mot est de Jacques Simonomis. Il faut une vraie conscience, une vraie vigilance pour ne pas se laisser chloroformer, atomiser. Et je ne dis pas qu’il faille se tenir à l’écart du monde contemporain. Et je ne dis pas qu’on doive fermer les yeux sur ses dérives. Qu’il faille en prendre son parti. Qu’est-ce qu’un poète qui ignore délibérément la détresse de ses pareils, qui ne s’indigne pas, qui ne connaît pas la colère, la révolte ? un embaumeur ! un faux-monnayeur ! Poètes, frères humains qui près de nous vivez…

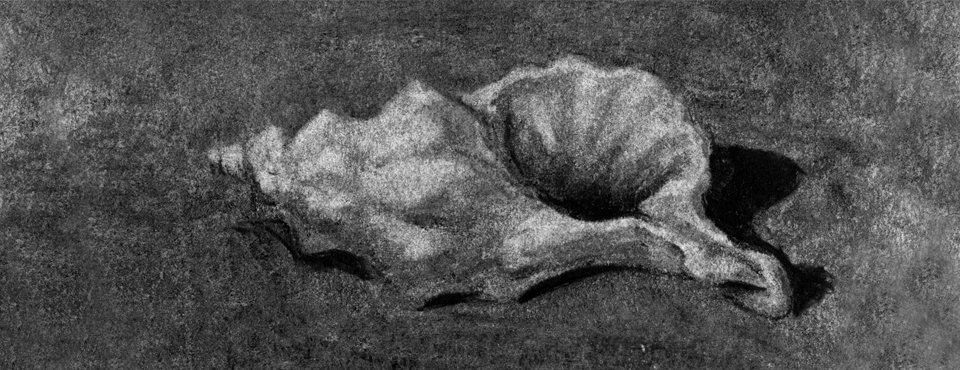

Tous les dessins sont de Charles Nogier, pour Ballast.

Photo de vignette : Gérard Cléry, par Yvon Kervinio.

- Avec des interprètes comme Pierre Fresnay et Jean Topart.[↩]

REBONDS

☰ Lire notre article « Sam Hamill, ni beat ni abattu », Alexis Bernaut, mai 2017

☰ Lire notre entretien avec Virus : « Je sais qu’il reste des résistants », avril 2017

☰ Lire notre article « Kenneth Rexroth, l’anarchiste érotico-mystique », Adeline Baldacchino, novembre 2016

☰ Lire notre entretien avec Tahar Bekri : « Poète dans la Cité », juillet 2016

☰ Lire notre entretien avec Abdellatif Laâbi : « La bataille des idées est de nouveau devant nous », juin 2016

☰ Lire notre entretien avec Christophe Dauphin : « Pour le poète, il n’existe pas un espace sans combat », avril 2016

☰ Lire notre entretien avec Jean-Pierre Siméon : « La poésie comme force d’objection radicale », décembre 2015

☰ Lire notre entretien avec Breyten Breytenbach : « On n’a pas nettoyé les caves de l’Histoire ! », juin 2015

☰ Lire notre entretien avec Tristan Cabral : « J’ai la chance de n’être pas dans le milieu soi-disant littéraire », mai 2015

☰ Lire notre article « Poésie, anarchie et désir », Adeline Baldacchino, décembre 2014