Entretien inédit pour le site de Ballast

Paris, rive gauche de la Seine. Quelque part entre les tours d’une cité, un atelier tout en bois aux murs couverts de livres. Pierre de Vallombreuse, la cinquantaine, nous reçoit chaleureusement. Auteur d’une petite dizaine d’ouvrages, un temps reporter de guerre et secrétaire général de l’association Anthropologie et Photographie, l’homme a consacré l’essentiel de sa vie de photographe et de militant à relayer la cause des peuples autochtones. De l’Indonésie au Chiapas zapatiste, du Soudan aux Philippines, son œuvre s’attache à donner à voir l’existence, et donc la lutte, de celles et ceux que les États-nations et la modernité capitaliste condamne. Nous nous installons sur la terrasse ; le dictaphone enregistre.

Par ma famille, j’ai eu la chance d’avoir côtoyé des gens assez intéressants, dont Joseph Kessel. Petit, j’ai passé des vacances et joué aux soldats avec lui. Il représentait à mes yeux le grand témoin, l’aventurier, l’homme libre et talentueux : un immense souffle. La maison de mon père, dans le Pays basque, s’appelait Bagheera — je ne connaissais pas encore Le Livre de la jungle, j’avais un an. Ce pays est une terre autochtone : j’ai été sensibilisé à ça très jeune. Puis j’ai grandi à Meudon, puis à Paris. C’était une famille bourgeoise ennuyeuse, à l’exception de mon père qui était un grand aventurier. Il a été militaire, SAS [Special Air Service] dans les Forces françaises libres. Il a été le plus jeune para-commando des Forces françaises libres, à 16 ans, au sein du SAS, à se battre contre les nazis. Il s’était engagé en trichant sur son âge ; il s’est fait prendre et a été renvoyé à New York parce que ma grand-mère, américaine, avait quitté la France dans les années 1938–1939, sentant que ça allait devenir mauvais. Là-bas, mon père et son frère ont fait des faux papiers puis sont allés au Canada se faire enrôler. Entretemps, ma grand-mère avait découvert le pot aux roses et a fait un procès au général de Gaulle, en disant qu’il incitait les mineurs à quitter les États-Unis pour aller se battre en France ! Ils sont arrivés à Londres par bateau, on les a réexpédiés à New York. Ils ont recommencé, se sont évadés de leur collège, toujours avec des faux papiers, et quand mon père était devant l’officier recruteur, celui-ci a dit : « Vous être trop jeunes, vous ne faites pas votre âge. » Mon père a répondu : « Oui, c’est vrai, mais notre mère est pétainiste. » « Ah, elle est pétainiste ? D’accord, allez vous battre ! »

« Mon idéal, c’est même qu’il n’y ait pas d’armées : elles sont l’échec de la condition humaine, une réponse négative à un problème. »

Ma grand-mère a baissé les bras et mon père a été embauché comme marin à Saint-Pierre-et-Miquelon sur une corvette — ça ne lui plaisait pas. Il a gagné Londres et a rencontré des Français qui montaient des commandos de choc. À la fin de la guerre, il avait 18 ans et était un lieutenant bardé de médailles. Il a été parachuté en Bretagne avant le débarquement puis a été affecté auprès des troupes américaines comme interprète, car il était bilingue, tout en se battant. Son père était lui aussi une tête brûlée — encore pire. Aviateur en 1914–18. Pendant la guerre d’Espagne, il a rejoint l’escadrille España de Malraux puis a été résistant : il a donc fait trois guerres. Ce sont des figures importantes pour moi, qui n’ont pas hésité une seconde à défendre des idées bien qu’ils venaient d’un environnement bourgeois donc plus enclin à protéger leur confort. Entre Kessel le conteur d’aventures et mon père se battant pour des idéaux, tous deux aventuriers, le reportage photographique en est la synthèse et s’est imposé à moi.

Vous n’avez pas opté pour la voie militaire. Le réalisateur et reporter-photographe Pierre Schoendoerffer aimait lui aussi beaucoup Kessel, tout en étant caporal-chef…

J’aime beaucoup ses films. Ça se sent qu’il aime les militaires, qu’il a du respect pour eux. Moi je ne suis pas du tout fait pour l’armée. Mon idéal, c’est même qu’il n’y ait pas d’armées : elles sont l’échec de la condition humaine, une réponse négative à un problème. On me rétorque « Oui, mais regarde, quand on t’a attaqué, tu étais bien content » ; oui, mais je vais jusqu’au fondement même : c’est un échec de l’humanité qu’on ait besoin d’armées. Je suis insurgé de nature : je n’ai donc pas fait l’armée, à la grande déception de mon père. Après la guerre, il a acheté un avion de reconnaissance et a voyagé en Asie, en Afrique. Il a eu des affaires d’infrastructures et un restaurant-boîte de nuit au Laos. Il y a été conseiller du prince Souvanna Phouma au début de la guerre d’Indochine et organisait les rencontres de délégations entre le Pathet Lao et la France. On pense qu’il était espion. Il a eu une banque au Maroc, une compagnie de transport au Brésil, a créé un journal gaulliste au Pays basque, a fondé des léproseries en Afrique et a eu des galeries de tableaux aux États-Unis et en France. Il était l’ami de Kessel, Cocteau, Ionesco — grâce à lui j’ai rencontré Dalí. Il est mort il y a huit ans.

Il est un modèle pour vous ?

Sur certains points. Bouger, prendre des risques, se réinventer, oser l’aventure. Mais humainement, c’était quelqu’un de froid, très solitaire.

Enfant Yi, Sichuan, Chine, 1996

Et donc, la photo, comment arrive-t-elle ?

J’ai eu une enfance un peu paumée, pas très heureuse. J’avais envie de faire des choses mais j’étais asthmatique, pas sportif. Je passais parfois une semaine par mois au lit. Donc je dessinais énormément, je lisais les Tintin : ça m’a fait rêver ! Le voyage, l’aventure, le reporter. Puis Spirou, Astérix. Corto Maltese, ensuite. Je me disais que j’allais faire de la bande dessinée. J’étais gentiment asocial, très timide. J’ai décidé de ne pas aller en Terminale et je suis entré dans une prépa d’ateliers d’art pour préparer les grandes écoles — les Beaux-Arts ou les Arts-Déco, je ne savais pas. J’ai passé trois ans en prépa, à m’amuser, puis j’ai arrêté de zoner : je me suis enfermé pendant trois mois dans une chambre de bonne en bossant 15 à 18 heures par jour. J’ai eu l’examen des Arts-Déco, la meilleure école d’art de France. L’élite ! J’ai pris l’option illustration et j’ai fait un peu de photo. Au bout d’un an — je devais avoir 22 ans en 1985 —, je me suis senti mal : il fallait que je me nettoie les neurones, que je me secoue, que je fasse un grand voyage. J’avais toujours aimé la nature, la forêt… L’Amazonie, Bornéo… J’ai choisi Bornéo.

L’Asie, donc.

« Je ne suis pas ethnologue, je n’étudie pas les gens avec qui je suis : je raconte des histoires, je témoigne de la vie quotidienne. »

Sans doute parce que mon père était souvent allé au Laos. Je trouve un voyage de groupe pas cher, organisé par un apprenti ethnologue qui voulait financer ses études. Je leur ai dit : « Je tiens à vous dire qu’une fois arrivés au bout, je ne rentre pas avec vous, je trouverai le moyen de rentrer seul. » Je n’avais pas eu le courage de faire l’aller seul, je voulais apprendre, je n’étais pas si fou. Le premier matin de ce voyage, on avait fait six ou sept heures de pirogue sur un large fleuve. Le lendemain, je me suis réveillé vers 4 ou 5 heures du matin, l’aube se levait, il y avait de la brume sur le fleuve, une odeur incroyable, des oiseaux magnifiques. Et puis là, le flash, une espèce d’orgasme total, je me suis dit : « C’est ça, ma vie. Ça va être ça, je vais faire de la photo. Et les histoires, au lieu de les raconter sédentaire par le dessin sur une table, je vais les vivre et les raconter en photo. L’aventure serait infinie et vécue. » C’est comme ça que je suis devenu photographe.

Tout le monde vous définit comme « ethno-photographe »…

Même quand je dis aux gens que je ne le suis pas, ils vont l’écrire ! Je ne suis pas ethnologue, je n’étudie pas les gens avec qui je suis : je raconte des histoires, je témoigne de la vie quotidienne. Je suis un reporter qui s’est spécialisé sur les peuples autochtones. En rentrant de mon premier voyage, j’ai sélectionné mes meilleures diapos et suis allé voir le magazine Terre sauvage, qui venait de se lancer. Ils ne trouvaient pas ça génial, il fallait que je travaille davantage. J’ai alors déposé un projet pour la bourse de l’ONG La Guilde du Raid, que j’ai obtenue. Je suis reparti à Bornéo en 1986. Au retour, Terre sauvage, cette fois, me dit « OK, on publie ». Aux Arts-Déco plus tard, j’ai entendu un jeune étudiant anglais qui revenait des Philippines raconter y avoir vu des hommes qui vivaient dans des cavernes. Je me dis « Si ça existe, c’est pour moi ! ». Je pars avec ma première femme, Douja, on formait une vraie équipe. On est partis aux Philippines et on est arrivés chez les Tau’t Batu [« hommes des rochers »], au sud de l’île de Palawan. Mais ce n’était pas la saison des pluies : ils ne vivent donc pas dans leurs cavernes. Je suis un peu déçu. Ils me disent y vivre en septembre-octobre, période à laquelle je devais rentrer… Je ne savais pas que ça allait devenir l’histoire de ma vie : j’en suis à mon 22e voyage là-bas — j’ai séjourné plus de quatre ans chez eux. À la rentrée, j’y suis donc retourné. Un choc. Des heures de marche pour arriver dans la vallée, la pluie, la boue. On est arrivés aux falaises calcaires. Ce sont des cavernes secrètes. Tout d’un coup, une immense caverne. Des gens, du feu, des plateformes en bambou sur lesquelles on peut se reposer, un homme qui joue du gong. Je ris de manière presque béate et je me dis : « Là, je peux mourir tout de suite, j’ai touché au sublime. »

Peuple Dani, Irian Jaya, Indonésie

Vous avez raconté un jour qu’une personne vous a fait arrêter à temps, vous faisant ainsi échapper « au royaume des ombres ». À quoi ressemblaient ces ombres ?

Quand j’ai divorcé, ça a été une période difficile. C’est là que j’ai commencé à faire des reportages de guerre. La guérilla papou, l’insurrection zapatiste au Chiapas, l’hécatombe au Sud Soudan, la Colombie. Je voyais des corps qui avaient été torturés, en putréfaction, des enfants brûlés, des scènes d’horreur. En tant que photographe de guerre, on vit des choses terribles ; j’ai dû faire un choix. Se rendre sur des zones de guerre, c’est une vie horrible qu’on fait vivre aux personnes qui partagent votre vie : ils ne savent pas si on va revenir, ni dans quel état psychique et physique. Reporter de guerre, c’est monacal, il faut se dévouer à ça… ne l’infliger à personne.

Comme le fait le reporter étasunien James Nachtwey ?

James Nachtwey, oui, est un exemple radical.

« En tant que photographe de guerre, on vit des choses terribles ; j’ai dû faire un choix. Se rendre sur des zones de guerre, c’est une vie horrible qu’on fait vivre aux autres. »

Un photographe qui a couvert la guerre du Yémen nous a dit un jour : « La famille, on met ça de coté… »

Mais je ne voulais pas de ça. Cette relation m’en a sorti, je dis tant mieux. Car j’aurais pu basculer du côté des ombres. La Colombie a été mon dernier reportage de guerre. J’ai pu y suivre les paramilitaires d’extrême droite à visage découvert, les FARC, l’ELN et Íngrid Betancourt.

Revenons donc à la vallée de l’île de Palawan…

Pendant 10 ans, j’y vais chaque année. Je vois la route se percer, je vois les missionnaires arriver, l’administration, le tourisme. Je vois tous ces bouleversements et les scissions apparaître. J’avais, ailleurs, travaillé avec d’autres peuples autochtones : je savais combien on pouvait les laminer. Cette vallée, je l’adorais, je l’aimais plus que tout au monde, et elle allait être saccagée, violée… Je n’ai pas eu le courage d’assister à ça, mais je suis allé pour elle dans le monde entier témoigner de la destruction des peuples autochtones. J’avais déjà été en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour dresser le constat de la situation coloniale là-bas, c’est-à-dire de la domination indonésienne : répression, déforestation, torture, assassinats, déplacements de population.

Faites-vous une différence entre une photographie « ethnologique » et une photographie « artistique » ?

On peut être un artiste et faire de la photo ethnographique. Irving Penn a fait de très belles photos de masques au Dahomey ; Henri Cartier-Bresson a fait un travail remarquable sur les danses balinaises. L’ethnographie, ça peut être très sec. Les ethnologues vont faire un document brut mais certains d’entre eux ont la capacité d’apporter une forme intéressante comme Pierre Verger. Un artiste peut, du reste, faire de très bons documentaires ethnographiques. L’un n’exclut pas l’autre.

Communauté maya au Chiapas, Mexique, 1998

Que vous apporte l’usage récurrent du format panoramique ?

On double l’espace, c’est très ludique et on voit comme au cinéma. On doit gérer 10 fois plus de choses. Il peut y avoir plein de détails ou au contraire être très épuré.

Vous continuez la pratique de l’argentique ?

Non, j’ai arrêté. J’ai tout de même gardé deux Xpan1, au cas où.

Comment votre regard a‑t-il été touché par le passage au numérique ?

« Le zoom : l’horreur ! Avec une optique fixe, c’est nous qui nous déplaçons : on ne fait pas la même photo. »

Je me suis bien planté ! C’était un passage douloureux. Je suis passé à de gros boîtiers avec autofocus et des zooms qui font tout à ma place. Je me suis un peu égaré, j’ai produit peu de bonnes images pendant deux ans. Le zoom : l’horreur ! Avec une optique fixe, c’est nous qui nous déplaçons : on ne fait pas la même photo.

Du coup, à qui sont destinées vos archives ethnologiques ?

J’aimerais trouver un musée pour les préserver, qu’elles soient transmises gratuitement et numérisées.

William Eugene Smith a fait ça : il a déposé toutes ses archives à l’université d’Arizona, à Tucson, dans laquelle il enseignait.

C’est très bien, j’adore Eugene Smith. C’est un de mes photographes préférés aux cotés de Koudelka, Cartier-Bresson, Sergio Larrain, Bernard Plossu, Eugene Richard, Robert Frank, Diane Arbus, Josef Sudek et Pentti Sammallahti. Ils ont tous en commun une très grande liberté.

Raymond Depardon a dit un jour, à propos de l’ethnologue Jean Rouch : « Il a changé notre regard sur l’Afrique, il nous a fait sortir du colonialisme et du post-colonialisme, s’il n’avait pas été là, nous serions toujours englués dans la culpabilité. » Mais le réalisateur sénégalais Ousmane Sembène a protesté : « Vous nous observez comme des insectes. »

Je pense que son travail a évolué. Si on prend ses premiers documentaires, comme La Chasse au lion à l’arc, c’est effectivement tout un style, une époque : et oui, il y a un côté insecte. On observe des gens. Jean Rouch a été formé dans les années 1920 et 1930, il a été ingénieur des Ponts et Chaussées en Afrique : aussi socialiste qu’il pouvait être, voire communiste, il restait empreint de ça. Mais il a changé. Il a fait des documentaires purs et durs, des fictions où il aborde l’Afrique contemporaine de son époque. J’ai eu le privilège de recevoir son enseignement. Un être de passion, rare et généreux.

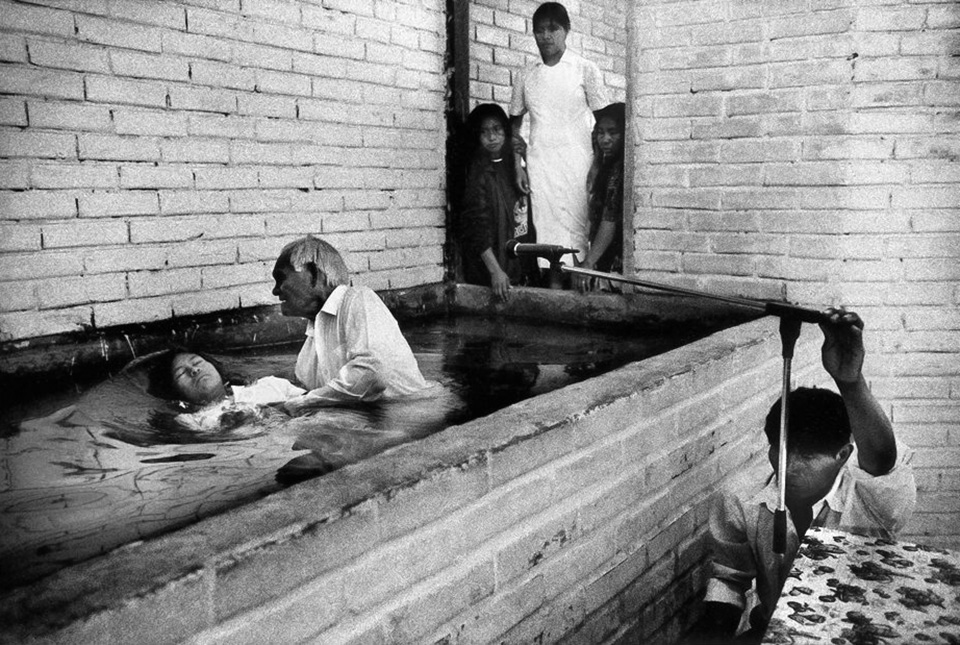

Baptême mennonite, peuple Lengua, Boqueron, Paraguay, 2001

Comment se pose la question de la légitimité du photographe occidental dans un contexte ethnographique ? Les gens n’imaginent pas spontanément des photographes maliens ou togolais venir suivre la paysannerie française pendant des semaines…

Tout le monde est légitime s’il est honnête. On peut même être naïf avec honnêteté. C’est aussi une affaire de complémentarité des regards, d’échange. Le temps va arriver où j’espère, plus d’étrangers viendront nous observer. J’attends cela avec curiosité, ça nous manque.

Dans votre livre Y a‑t-il une lune chez toi ?, vous écrivez : « Les photographes sont responsables des images qu’ils produisent et du témoignage qu’ils portent. Utiliser les photos de peuples démunis à des fins purement commerciales est une dénaturation de leur message, une exploitation une trahison, un viol. Les photographes en cause ne sont pas nécessairement méconnus ou décriés, ils ne sont pas non plus les plus pauvres, la trahison peut les couvrir de gloire. »

« Les premiers regards qu’on a jetés sur eux, c’étaient des regards de missionnaires, d’officiers coloniaux. Dans le plus pur esprit colonialiste. »

Si on parle de l’ethnophotographie, de la façon dont les peuples ont été représentés, les photographes sont responsables, oui. Les premiers regards qu’on a jetés sur eux, c’étaient des regards de missionnaires, d’officiers coloniaux. Dans le plus pur esprit colonialiste. Il y a encore des photographes contemporains qui ont un discours néocolonialiste : ils regardent des « sauvages », des gens très naïfs, exotiques. Sebastião Salgado dit : « J’ai vu des gens très innocents, j’ai beaucoup appris de leur innocence. » Mais il n’y a pas de peuple innocent ! Il aurait dû lire Claude Lévi-Strauss. « Leur innocence », c’est très infantilisant. Qu’est-ce qui se cache dernière ce mot ? De grands enfants. Donc une supériorité, une légitimation de son regard. On continue alors à reléguer ces gens, à les caricaturer en disant qu’ils ne sont qu’une différence exotique. Ces peuples sont en danger, en souffrance, et on les renvoie à des rôles d’insectes, oui. « Regardez la jolie couleur de ces papillons. » Ils ne sont pas meilleurs, c’est faux : en le disant, on nie leur humanité. Et comme ces peuples sont en lutte pour la reconnaissance de leur intégrité et de leurs terres, les représenter comme des enfants réduits à leur seul exotisme édulcore les crimes dont ils sont victimes et y participe.

Vous ne les idéalisez pas, dans vos reportages.

J’ai vu partout, dans chaque société, la violence, la cupidité, la vénalité, la trahison : bref, ce sont des êtres humains. Il n’y a pas d’humanité meilleure que d’autres, seulement des sociétés plus agréables, rien de plus. Il faut lire, je me répète, Lévi-Strauss.

Comment le grand public peut-il s’y retrouver, face à des images exposées ?

Malheureusement, le travail « exotique » fait rêver les gens. Paul Nizan, dans Aden Arabie, un chef d’œuvre, disait cette phrase si juste : « Les autres continents fournissaient quelques-uns des mondes imaginaires que tous les hommes inventaient dans la nuit pour oublier les vérités de leur purgatoire et décorer d’illusions leur indigence et leur écrasement. » C’est ça, on te vend du rêve, tu crois que c’est beau ailleurs pour te faire oublier que ta vie ici n’est pas géniale. On est dans l’artifice, la duperie ; on n’est pas dans la conscientisation. Travailler sur l’altérité, c’est un combat. Si on est pour l’altérité, il faut aller jusqu’au bout. Sinon, c’est l’émission « En terre inconnue » : ils font croire qu’ils sont toujours bien reçus, que les gens les adorent, que tout le monde pleure quand ils s’en vont. Mais non, ils ont été super bien payés ! Pour la tribu qui les a accueillis, c’est le jackpot. Tout est faux, le public est manipulé.

Vous êtes très critique sur les reporters pressés et les touristes qui abordent ces peuples.

C’est le « primitive business ». Ces gens les font se déshabiller, poser, alors qu’ils vivent en short toute l’année avec des téléphones portables — mais on ne veut pas les voir comme ça. Au début, c’étaient les missionnaires qui justifiaient leur mission ; ensuite, c’étaient les colons qui justifiaient l’accaparement des terres ; aujourd’hui, on est avec des photographes superficiels ou des émissions de télé qui font de l’argent. On est dans la prédation économique, la réduction à l’exotisme.

Jeune fille abandonnée sur les routes du Jharakan, Inde, 2005

Vous vendez vous-même vos reportages à des magazines et des galeries : on pourrait dire que c’est aussi du business…

C’est vrai, on pourrait le dire… J’ai parfois bien gagné ma vie, parfois très mal. Au final, je n’aurais pas touché beaucoup d’argent. Je peux seulement vous dire que je n’ai jamais réduit les gens que je photographiais. Au début, lors des années Géo, pendant six ou sept ans, j’ai fait de l’ethno-couleur grand public : le rituel, la chasse, la pêche, des paysages. J’avais à l’origine une formation que je qualifierais de « naïve » — on parlait de Jean Rouch… Puis j’ai saisi la réalité et la complexité et j’ai fait du politique. Je peux faire quelques photos de rituels, pour montrer l’identité de ces personnes, mais je ne vais pas m’arrêter à ça. Je travaille sur leurs luttes, leurs évolutions dans un monde qui les rattrape, les exactions qu’ils subissent, les guerres, les désastres écologiques, l’emprise des missionnaires…

« Politique », dites-vous. Militant ?

Oui, militant, je le revendique. Je me suis impliqué, je défends le respect de la diversité, le droit à la différence, des principes de justice. Défendre la cause autochtone, c’est aussi ma propre cause, indirectement ; si on est favorable à l’altérité et qu’on sait que la différence est un des éléments fondamentaux de la vie humaine, si on respecte les droits des cultures et des terres, on défend des valeurs qui me concernent également directement. On est tous reliés.

Vous mobilisez souvent Lévi-Strauss, on l’a vu, mais aussi Hannah Arendt, Nizan et Edgar Morin. Comment leur pensée travaille-t-elle votre pratique photographique ?

« Il y a des juges, il y a beaucoup de procès, les gens sont condamnés, mais tout est dans la parole : il n’y a pas de police. »

Ce sont des gens qui vous guident pour votre vie entière. Hannah Arendt, dans son analyse sur les systèmes totalitaires, commence avec le colonialisme, colonialisme qui va préparer les États totalitaires. Lévi-Strauss, pour la curiosité et la complexité de la vie, la grande culture. Comme Edgar Morin, ce sont de grands jouisseurs de l’existence, ils sont intéressés par tout. Morin relie. Ce sont des sentinelles, des gens qui m’ont donné des voies pour vivre. Nizan c’est la révolte, l’indignation pure.

Vous qualifiez la tribu de Palawan de « doux anarchistes ». Leur fonctionnement pourrait-il, plus largement, faire office d’inspiration politique ?

Ils livrent en tout cas un modèle auquel je suis sensible. Très peu de hiérarchie, pas de chef — mais un conseiller. Il dispose de pouvoir mais il n’a que celui de la parole ; il peut dire « Faites ça », mais si quelqu’un ne le veut pas, personne ne pourra le forcer. Il n’y a pas de pouvoir de coercition. Il y a des juges, il y a beaucoup de procès, les gens sont condamnés, mais tout est dans la parole : il n’y a pas de police. Lorsque que quelqu’un est condamné — payer une amende par des poulets ou du riz —, le principal a été fait. C’est une justice de l’énonciation : ça été dit, entendu et débattu par tout le monde. S’il n’exécute pas sa peine, personne ne va le forcer. Par contre, il va s’isoler, on n’aura plus confiance, il se marginalisera. Cette tribu est non-violente. Ça ne veut pas dire qu’elle soit dénuée de violence, mais elle est réduite au maximum. L’autodérision et l’humour y sont pratiqués avec passion. Ça fait mal à l’ego, très mal vu chez ce peuple. Il y a quelques sociétés dans le monde qui fonctionnent ainsi et ce sont généralement des sociétés de chasseurs-cueilleurs.

De la quarantaine de tribus que vous avez rencontrées…

… c’est la seule où j’irai, si je devais vivre dans une société. Les Palawan sont très soudés tout en étant très indépendants. Chacun dans son coin, pas de village, ils n’aiment pas ça. Chacun va se visiter, il y a des alliances, des familles qui vont se mettre ensemble pendant deux, trois ou quatre ans. En plus d’être pacifiques, ils sont dotés d’un sens de l’humour assez redoutable, l’autodérision y est pratiquée avec un but : lutter contre l’ego, source de conflit. On y rit beaucoup.

Sur la route de la Soule, Pays Basque, 2007

Vous êtes vous-même anarchiste ?

Non. Il y a des choses que j’aime dans cette pensée, bien sûr, mais en matière de violence…

Il y a tout un courant anarchiste non-violent !

Oui, je sais. Les Palawan en sont un exemple non théorique, très agréable et doux.

Vous travaillez en ce moment aux États-Unis. Vous pouvez nous en dire davantage ?

« Travailler sur ces problématiques sous Trump, lui qui a ravivé le racisme, est très motivant. Les suprémacistes sont à l’aise avec lui. »

Je travaille en Oregon, c’est là où se trouve mon cœur. J’ai toujours été bouleversé par les films et les livres qui parlent de l’esclavagisme, des lynchages, du racisme, de la ségrégation… Je travaille sur une école qui a été créée par quatre femmes afro-américaines pour donner une éducation de qualité aux enfants victimes du racisme systémique qui imprègne la société américaine, qu’il soit racial ou social — noirs, latinos, amérindiens ou blancs pauvres. Dans cette école on les valorise, on leur apprend à vivre ensemble. L’Oregon, Portland, ça a une image très tendance, cool, l’herbe est légalisée, il y a des hippies, c’est très écolo. Portland est la ville la moins violente des États-Unis. L’Oregon, c’est un État de pionniers, de bûcherons, historiquement opposé à l’esclavagisme dans sa constitution. Mais pas par humanisme, plutôt par purisme. Car qui dit esclaves dit Noirs… et ils n’en voulaient pas ! En Oregon, c’est seulement en 1925 que les Noirs ont eu le droit de s’installer. C’est une histoire encore cachée. Ça fait un an et demi que j’ai commencé ce projet. Au départ, je suis allé voir une des fondatrices pour faire des portraits des enfants. Trois semaines après, je ne l’avais pas vraiment convaincue… Alors j’ai proposé de former les enfants au photojournalisme, de documenter la vie de l’école et de publier un journal de manière bénévole. Là, les fondatrices m’ont dit : c’est quand vous voulez. J’ai déjà passé six mois là-bas. J’ai deux cours chaque semaine. Je ne me doutais pas de l’importance, de l’intensité d’une classe, des drames et des joies. C’est extrêmement intéressant. L’éducation, c’est fondamental. Travailler sur ces problématiques sous Trump, lui qui a ravivé le racisme, est très motivant. Les suprémacistes sont à l’aise avec lui, ça devient plus violent, plus tendu. Ce projet, c’est dans la filiation de ce que j’ai fait.

Vous avez un projet parallèle aux Philippines, n’est-ce pas ?

Cela fait 30 ans que je suis cette vallée. Autrefois isolés, la Vallée et ses habitants ont vu le monde extérieur s’inviter dans leur vie, créant de profonds bouleversements. Ils sont en danger ! Des compagnies agricoles veulent faire main basse sur ces terres pour y planter du palmier à huile en enfreignant la loi. Ces plantations menacent l’équilibre écologique de l’île de Palawan, la plus préservée des Philippines. Certains habitants très inquiets, pensent à fuir loin dans les montagnes. Face à cela, le Musée national des Philippines et moi avons décidé de monter un projet de protection de la Vallée. Il sera composé de différentes actions. D’une part le musée, institution très respectée, conduira des missions d’études ethnographiques affirmant sa présence dans la région. Les spéculateurs auront alors moins de facilité pour mener leurs prédations dans le silence. Je vais également former pendant cinq ans des Tau’t Batu à la photo pour qu’ils deviennent à leur tour les ethnographes et reporters de leur vie. Le fruit du travail produit par les chercheurs du musée, par les Tau’t Batu eux-mêmes et par moi sera montré au Musée national des Philippines et deux livres viendront conclure ce projet en 2023, tout cela avec l’aide de soutiens2. Des publications dans la presse, des conférences, l’accompagneront pendant toutes ces années. J’espère que cette visibilité nationale et à l’étranger protègera la vallée. On me demande souvent si mon travail de photoreporter a changé quelque chose un jour. Jusqu’à aujourd’hui, la réponse était non. Mais si j’arrive à participer à la protection de la Vallée, ce sera ma plus belle réalisation. Là, c’est possible. Mes photos vont pouvoir changer quelque chose.

- Appareil photo télémétrique au format panoramique.[↩]

- Notamment avec l’ambassade de France aux Philippines, Canon France et particulièrement M. Jacques Rocher, fidèle soutien du travail Pierre de Vallombreuse depuis de nombreuses années.[↩]

REBONDS

☰ Lire notre série « Nouvelles zapatistes », Julia Arnaud et Espoir Chiapas

☰ Lire notre article « Hannah Arendt — les joies de l’action, le trésor des révolutions », Lora Mariat, mars 2018

☰ Lire notre entretien avec Edgar Morin : « Il y a toujours eu deux France », février 2017

☰ Lire notre entretien avec Jean Malaurie : « Nous vivons la crise mondiale du Progrès », juin 2016