Entretien inédit pour le site de Ballast

La tradition anarchiste compte un grand nombre de tendances et de courants — parfois en opposition — en son sein : l’individualisme libertaire (ou anarcho-individualisme) s’avance comme l’un d’entre d’eux. « L’individualiste libertaire reste à distance, hors des clous, chat échaudé, ne s’approche, ne se mêle à la gentille harde des herbivores lignifiés », écrit l’essayiste Michel Perraudeau dans son Dictionnaire. Repli égotiste ? Dandysme de petit-bourgeois ? Nous avions lu plusieurs de ses ouvrages, écrits d’une plume vive, et étions curieux, car n’appartenant pas à cette tradition philosophique et politique, d’en savoir davantage : entretien à bâtons rompus avec le biographe d’Anselme Bellegarrigue, également auteur de Vendée 1793 et d’un essai sur le poète Léo Ferré — que faire de l’État ? pourquoi être non-violent ? qu’est-ce que le pouvoir ? peut-on « faire société » ?

Le XXIe siècle est souvent présenté comme l’acmé de l’individualisme, comme le couronnement de l’individu-roi. Rien de plus exact : la personne, dans sa singularité, est prise en compte, choyée, valorisée, voire adulée, royalement célébrée par l’omnipotent marché. Et pourtant, paradoxalement, rien de plus faux ! C’est la grande confusion, plus ou moins entretenue par des médias sémantiquement peu scrupuleux, intellectuellement peu regardants. Car ce que l’époque choie, ce que le marché cajole n’est pas l’individualisme mais l’égocentrisme, le nombrilisme, le narcissisme, l’égoïsme qui engendre la rivalité, le profit, la réussite qui passe par l’écrasement de l’autre. Ce que la saison flatte et chouchoute n’est pas l’individu mais l’ego, le petit moi rétracté, le grand je boursouflé. L’individu, pivot du libertarisme [à ne pas confondre avec le libertarianisme, ndlr], a toute autre figure, il est constructeur de soi pour faire société avec l’autre, si chacun le désire. Mais il n’est pas donné a priori, il se construit dans la difficile et pourtant nécessaire individuation, ce que suggère implicitement Georges Bernanos quand il écrit, en 1947 : « Sommes-nous des êtres conscients et libres, ou des pierres roulant sur une pente ? »

« Ce que la saison flatte et chouchoute n’est pas l’individu mais l’ego, le petit moi rétracté, le grand je boursouflé. »

Le premier grand affirmateur de l’anarcho-individualisme français est d’ailleurs Anselme Bellegarrigue. Ce que le Gersois nomme son « individualisme cru » est une affirmation forte, un credo puissant : « Je suis anarchiste, c’est-à-dire homme de libre examen, huguenot politique et social, je nie tout, je n’affirme que moi ». Cependant, les définitions percutantes laissent, assez rapidement, place à des affirmations nuancées et qui s’avèrent en opposition avec l’égoïsme que défend Stirner. Pour Anselme, l’appropriation de soi à soi-même est à la fois « une affirmation de mon individu » tout autant qu’une « protestation contre toute suprématie ». Sa conception de l’individualisme est incompatible avec la domination car « nul n’est plus haut que tous ; nul n’est en-dehors du droit commun ». L’Un n’existe pas pour écraser les autres mais au contraire pour vivre en bonne entente et sur un pied d’égalité avec eux. Anselme, le premier, ouvre le chemin. L’ouvrier Joseph Déjacque, dix ans après, l’emprunte : « Tout ce qu’il [l’individu] est en droit d’exiger de ses semblables c’est que ses semblables n’attentent pas à sa liberté, c’est-à-dire à l’entier développement de sa nature. Tout ce que ceux-ci sont en droit d’exiger de lui, c’est qu’il n’attente pas à la leur1. »

Cette revendication d’un individualisme attentif et fraternel se retrouve au XXe siècle chez de nombreux auteurs libertaires. Un exemple, parmi de nombreux, est donné par Manuel Devaldès qui distingue l’individualisme anarchiste, tourné vers autrui, de l’égoïsme arrogant, qui méprise l’autre : « Alors que l’individualisme libertaire, l’individualisme réel, donne des armes aux faibles, non de manière à ce que devenus forts ils oppriment à leur tour les individus demeurés plus faibles qu’eux, mais de telle façon qu’ils ne se laissent plus absorber par les plus forts ; le prétendu individualisme bourgeois ou autoritaire s’efforce uniquement de légitimer par d’ingénieux sophismes et une fausse interprétation des lois naturelles, les actions de la violence et de la ruse triomphantes. » L’individualisme libertaire est célébré au fil du temps, par Bellegarrigue et Déjacque, par Zo d’Axa et Tailhade, par Fénéon et Descaves, par Ryner et Arru ou par Camus et Onfray.

Albert Camus

Quels points cardinaux lui voyez-vous ?

Je dirais qu’il est possible d’en retenir trois. 1) L’individualisme libertaire n’est pas le nihilisme. Il n’affirme pas l’Un contre tous les autres, l’Un écrasant les autres par tous les moyens, comme le suggère parfois Stirner. L’individu n’est pas l’égoïste compétiteur, haineux, qui ne songe qu’à son autopromotion en s’essuyant les pieds sur ses rivaux. La confusion entre les deux figures est souvent entretenue, à tort. Politiquement, alors que l’individualisme est porté par le libertarisme anarchiste, l’égoïsme est soutenu par les pratiques néolibérales. 2) L’individualisme est émancipateur. Le sujet est constructeur de lui-même, par lui-même et par les autres. Il est possible de se souvenir de la phrase d’Elisée Reclus : « Il faut chercher âprement la vérité, trouver le devoir personnel, apprendre à se connaître soi-même ». L’émancipation ne tombe pas du ciel, elle est un travail sur soi, long, exigeant, permanent. Et, enfin : l’individualisme est fraternel. La question du rapport de l’individu à l’autre, à la société, est un nœud gordien du libertarisme. Certains libertaires ne supportent aucune contrainte sociale — comme Anna Mahé qui poussait sa détestation de l’État jusqu’à ne pas déclarer la naissance d’un enfant à l’état-civil — mais d’autres peuvent s’associer avec les compagnons qu’ils ont choisis, quand les autres mettent en avant, à l’instar de Bellegarrigue, « la fraternelle ambition de concourir au bien commun ». La fraternité réunissant les individus se concrétise dans la libre association, en lien aux désirs et envies… ainsi que la libre dissociation, possibilité toujours conséquente. L’entraide n’entraîne pas l’obligation et elle suppose une réciprocité ; sans bénéfice réciproque, entraider n’a pas de sens. L’interaction de l’homme libre et de l’association choisie favorise un enrichissement réciproque. Pour emprunter les mots de Devaldès, « avec l’individualisme libertaire, l’individu, enfin irréligieux, n’a plus à s’immoler à l’association, puisqu’il n’y participe que dans la mesure de sa libre volonté et suivant ses besoins ».

Vous parlez de Stirner. Alain Jouffroy a avancé, dans De l’individualisme révolutionnaire, qu’il condamnait à l’impuissance, par son égotisme fou. Vous refusez, quant à vous, d’y voir seulement l’éloge d’un Moi-Je infantile et tout-puissant…

« Ce monde de prédateurs et de proies ressemble à ce que pourrait être une société entièrement libéralisée. »

Ma réflexion est plus nuancée que ce que vous en dites. Albert Camus, dans L’Homme révolté, considérait que l’émancipation de ce qu’il nommait « l’individu-roi » (par opposition à l’individu altruiste qu’il proposait) ne pouvait aboutir qu’à la destruction de l’homme : « Stirner et, avec lui, tous les révoltés nihilistes courent aux confins, ivres de destruction. » L’individualisme stirnerien mènerait donc, selon le philosophe, à la terreur anarchiste : « Sa descendance directe se retrouve dans les formes terroristes de l’anarchie. » Je n’en suis pas certain. Ravachol et Bonnot ont-ils lu et assimilé Stirner ? Se sont-ils revendiqués de lui, ont-ils voulu le mettre en application ? Il me semble que les deux écueils à éviter, avec la lecture de L’Unique, sont, d’une part, l’adhésion aux idées qui de toutes les façons sont tellement contextualisées qu’il serait complexe de les transposer ainsi ; d’autre part, le rejet à la façon de Camus, au prétexte qu’il fait le lit de « l’égotisme fou ». Je rappelle, au passage, que le journal de Cœurderoy est beaucoup plus violent et nihiliste que L’Unique. Et n’oublions pas, non plus, le Catéchisme révolutionnaire dans lequel Netchaïev avait entraîné Bakounine. Stirner n’a aucun monopole en matière de violence et de destruction !

Et puis, pardon de me citer, mais j’écris, dans le Dictionnaire de l’individualisme libertaire, que « Être stirnerien implique la validation de certaines de ses idées, la réfutation d’autres, la critique toujours. » Et j’ajouterai à cela que je ne me sens pas spécialement stirnerien… et d’ailleurs, je ne me considère pas davantage bellarriguien ou zo d’axien ! Et pourtant ce sont des auteurs que j’apprécie. Stirner a toujours posé problème aux libertaires, en raison de contradictions fortes. Il est celui qui préconise un égoïsme radical : « Je prends ce dont j’ai besoin ». Il définit un affrontement frontal, avec Dieu, avec l’État, mais aussi avec l’Autre, s’opposant en s’imposant à qui lui résisterait. Ce monde de prédateurs et de proies ressemble à ce que pourrait être une société entièrement dérégulée, une société entièrement libéralisée. Mais, complémentairement, c’est aussi, avec une force également puissante, que Stirner affirme la nécessité de l’Autre : « Comme l’individualisme est le fait primordial de l’humanité, l’association en est le terme complémentaire. » Il définit l’individualisme comme attaché à son indispensable auxiliaire, l’association avec les autres. Mais une association de libre choix. De celle à laquelle il adhère en toute lucidité et qu’il quitte tout aussi facilement, si l’individu n’y trouve pas son compte. Demeure une certitude : les contradictions stirneriennes ne sont pas en voie d’être dépassées !

Arrestation de Ravachol

L’État, justement… Venons‑y ! Votre vision paraît plus entrelacée que ce que l’on a coutume de lire dans la tradition libertaire.

Pour Friedrich Nietzsche, dans Ainsi parlait Zarathoustra : « L’État, c’est le plus froid des monstres froids : il ment aussi froidement et voici le mensonge qui rampe de sa bouche : ‘‘ Moi, l’État, je suis le Peuple’’ ». Le constat est implacable ! Pourtant, l’État n’est pas une fatalité en soi. Certes, celui que nous connaissons, en France, résulte d’une histoire multiséculaire, cependant l’anthropologue Pierre Clastres avait montré qu’existent des civilisations qui ont refusé la machine étatique. Il s’était appuyé sur son expérience des petites sociétés amérindiennes d’Amazonie. Contredisant les théories marxiennes, il avait mis en lumière le fait que l’État n’est pas le résultat d’un processus développemental, menant vers une civilisation de type occidental et technologique. Son existence ne signe pas la supériorité d’un groupe, européen, sédentaire, citadin, sur un autre, nomade, qui vivrait encore de chasse et cueillette. Son analyse montre qu’il existe deux sortes de sociétés (en quantité, il est vrai infiniment déséquilibrées) : les sociétés dites primitives, qui « ignorent l’État parce qu’elles n’en veulent pas » (Clastres), et les autres, toutes les autres, les sociétés à la structure étatique plus ou moins écrasante.

« La question de l’absence d’État mérite débat. Entre l’étouffoir du tout-État et la férocité du non-État, un remodelage est à réfléchir. »

Au-delà de cette donnée première et incontournable, les grandes questions qui assaillent, depuis toujours, les libertaires tournent autour de : faut-il l’abolir l’État ? le conserver ? simplement se séparer de quelques branches ? le réduire ? le remplacer ? par quoi ? à quel moment ? Il est possible de poser quelques repères qui balisent la question. Mais avant cela, je ferai une remarque, attachée à la notion de pouvoir coercitif qu’induit l’État. La machine État, pour puissante qu’elle apparaisse, n’est pas un monolithe. Michel Foucault nous a appris que le pouvoir n’est pas seulement localisé dans la machine mais qu’il se répartit tentaculairement. Le système est composé de ce que je nommerai des « mini-États », lieux de pouvoir reliés par des passerelles d’intérêts et de connivences. Il y a le mini-État des politiciens, élus professionnels et indécrottables ; celui des technobureaucrates, marquis arrogants de la haute fonction publique qui, par exemple, tiennent les finances à Bercy ; celui, également, des militaires, qui se fait discret mais demeure présent à tous niveaux et dont le politique ne peut se passer, Afghanistan, Mali, Centrafrique, Irak obligent. Celui de l’industrie pharmaceutique qui contrôle certains rouages des ministères importants. Bien d’autres encore. Enfin, chaque cerveau peut devenir un petit État en puissance, pour qui n’y prend garde !

Mais, pour revenir à la question, la disparition de l’État, de toute règle bureaucratique et centralisée, pour séduisante qu’elle soit, peut s’avérer diabolique. Elle offre le champ libre à la dérégulation dans tous les compartiments de la vie. Il suffit de porter les yeux sur les exemples pour mieux comprendre où elle peut mener : la Somalie, désormais abandonnée aux mains des chefferies tribales et des mouvements islamistes ; Haïti, en proie au lavage de cerveau par des sectes religieuses de toutes obédiences, plus pentecôtistes que vaudoues ; l’Irak livré aux oppositions ethniques et religieuses, entre communautés chiites, sunnites, kurdes, turkmènes et autres ; la Libye, défigurée, et tant d’autres pays. La disparition, l’écrasement, la dislocation de l’État, ouvrent les vannes à la violence privée, au dogme religieux, à la fragmentation sociale, à la mafia. La question de l’absence d’État mérite vraiment débat. Entre l’étouffoir du tout-État et la férocité du non-État, un remodelage est à réfléchir. Penser une affirmation de l’État contre la communauté envahissante, une affirmation des droits de l’individu contre l’abandon au grégarisme, de la loi républicaine contre la règle tribale, de la justice sociale contre le tribunal religieux, de la laïcité contre les croyances sectaires.

Pierre Clastres

Vers quelle forme d’État pencher ? Les libertaires ont une égale détestation pour l’État bureaucratique, omnipotent, que pour le non-État et sa livraison des plus humbles aux lois de la jungle marchande. La soviétisation n’est pas une finalité, c’est un goulag ; la somalisation n’est pas un objectif, c’est une plaie. Alors, aucun schéma prédéterminé, aucune structure établie et aucun programme nouveau ne peuvent répondre à la question du nouvel État. C’est à la population, aux citoyens, à partir des expériences menées, de définir ses choix, d’élaborer ses modes de fonctionnement, tant il est vrai que la remise en cause de l’État et l’idée de proposer des formes alternatives émergent toujours lors de circonstances économiques singulières ou de conflits sociaux. Pourtant, l’avenir ne pourra pas évacuer quelques-unes des actuelles dimensions de l’État, comme celles qui ont trait à l’entraide sociale, qu’il faut cependant reconsidérer dans un sens plus protecteur. Penser un État réduit et non impérial, mesuré et non débridé, contrôlé et non contrôleur. Une sorte d’État minimal, protecteur pour les individus et soucieux de bien commun.

« Aucun schéma prédéterminé, aucune structure établie et aucun programme nouveau ne peuvent répondre à la question du nouvel État. »

Le libertaire américain Noam Chomsky émet un constat analogue, considérant, lui aussi, qu’il faut reconsidérer, sous un angle pragmatique, le mythe de la destruction de l’État. « L’idéal anarchiste, quelle qu’en soit la forme, a toujours tendu, par définition, vers un démantèlement du pouvoir étatique. Je partage cet idéal. Pourtant, il entre souvent en conflit direct avec mes objectifs immédiats, qui sont de défendre, voire de renforcer certains aspects de l’autorité de l’État […]. Aujourd’hui, dans le cadre de nos sociétés, j’estime que la stratégie des anarchistes sincères doit être de défendre certaines institutions de l’État contre les assauts qu’elles subissent, tout en s’efforçant de les contraindre à s’ouvrir à une participation populaire plus large et plus effective. » Il ne serait pas infondé, mais la discussion reste ouverte, de maintenir, en les simplifiant, les ministères qui assurent les sécurités financières, médicales et d’hébergement, pour chaque individu, indépendamment de son âge et de sa condition de vie. De maintenir, aussi, en les allégeant, les ministères qui garantissent une justice indépendante et la sécurité des citoyens. Il semble, alors, que les autres ministères existant actuellement, à l’image de celui de l’Éducation nationale, pourraient disparaître de leur forme actuelle : être réduits, simplifiés voire supprimés.

D’ailleurs, on peut se demander : le ministère de l’Éducation nationale est-il nécessaire ? N’est-il pas possible de remplacer le monstrueux MEN par une institution plus légère sous forme de Conseil éducatif national, émanation de conseils éducatifs à dimension régionale, sans lobbies à caractère rectoral ou inspectoral ? Les missions de ce Conseil seraient à circonscrire autrement qu’à travers les seules obsessions de la surveillance et de l’évaluation. Parmi elles : définir un programme de base pour tous, à partir des fondamentaux ; épauler l’aide à l’innovation en facilitant les expérimentations ; fédérer les pratiques de lutte contre l’échec et diffuser les réussites enregistrées en ce domaine — fussent-elles modestes —, etc. Il semble nécessaire de préférer un État minimal, dépouillé de sa cohorte de grands fonctionnaires aux rémunérations pharaoniques, de petits fonctionnaires aigris et revanchards, de conseillers spéciaux aux primes dignes de footballeurs internationaux, d’experts en expertise, de politiciens recyclés, de toute cette cour qui se pense indispensable, qui vit au cœur, autour, au crochet des ministères, se délectant dans les mangeoires et les abreuvoirs de la République. Ainsi posée, on s’aperçoit que la question de la disparition (ou pas) de l’État se complète par la façon dont on peut se passer d’une domination bureaucratique, constante et à multiples facettes.

Noam Chomsky

Vous vous montrez très critique à l’endroit de la violence et des actions armées : seriez-vous un partisan du pacifisme ?

La réflexion sur la recherche de moyens efficients pour s’opposer à l’économisme dominateur, aux hiérarchies étouffantes, au quotidien qui grignote la liberté chaque jour davantage, pour construire un mode de vie différent, invite à penser la non-violence comme modalité ordinaire de fonctionnement d’une société humaine, équilibrée, pacifiée. « Si l’une des caractéristiques de l’action non-violente est d’être ouverte à tous — hommes, femmes, enfants, vieillards, handicapés, etc. —, elle permet surtout d’empêcher la formation de groupes spécialisés dans le combat violent et de décourager la création d’une élite en capacité de confisquer le pouvoir parce qu’elle possède les armes » rappellent, avec justesse, mes amis André Bernard et Pierre Sommermeyer, dans un livre peu épais mais fort intelligent, paru cette année, Désobéissances libertaires.

« L’approche de la non-violence implique, à l’opposé, que la violence soit à combattre, afin que tombent d’autres citadelles qui se nourrissent d’elle, comme l’État. »

La non-violence et l’anarchisme sont idées proches, même si deux distinctions principales peuvent être apportées. D’une part, l’anarchisme considère qu’il faut abolir l’État pour que disparaisse la violence qui lui est attachée. L’approche de la non-violence implique, à l’opposé, que la violence soit à combattre, afin que tombent d’autres citadelles qui se nourrissent d’elle, comme l’État. Cette définition, à partir de la théorie anarchiste, laisse de côté de nombreuses occurrences caractérisant la violence, telles les agressions physiques et morales d’un individu envers un autre, l’oppression, l’humiliation, la menace, la servitude, la détention et plus généralement les privations de liberté. Aussi, une autre distinction peut être notée, au sein même de l’univers anarchiste entre une orientation davantage dogmatique, volontiers insurrectionnelle, éventuellement violente — au sens que lui donnèrent aussi bien Stirner que Bakounine — et une seconde orientation, qui se retrouve davantage dans la voie libertaire, qui tend à une pratique non-violente. Dans cette distinction, se retrouve, pour une part, la différence entre courants plateformiste et synthésiste, entre anarchisme et anarchie.

L’anarchie et la non-violence prennent source, bien évidemment chez les grands anciens, Proudhon et Bellegarrigue. « Malgré les violences dont nous sommes témoins, je ne crois pas que la liberté ait besoin désormais pour revendiquer ses droits et venger ses outrages, d’employer la force », écrit Pierre-Joseph Proudhon. Quant à Anselme Bellegarrigue, il condamnait lucidement, dès 1848, « les jongleries sanglantes qui, sous le titre pompeux de révolutions, dissimulent l’impertinence de quelques valets pressés de devenir des maîtres ». Appartiennent aussi à la famille, le Russe Léon Tolstoï et l’Américain Benjamin Tucker. Le premier écrivit, en 1901 : « Pour nous qui voulons mettre fin à une mauvaise organisation sociale, il n’y a non plus qu’un moyen de salut, nous abstenir de pratiquer la violence, cause de nos malheurs, renoncer à la violence personnelle, à l’enseignement systématique de la violence, à toute justification de la violence. » Pour le second, la violence révolutionnaire n’a même plus de sens, elle est désavouée par l’Histoire : « Le temps des révolutions armées est fini, on en triomphe trop facilement. »

Proudhon, par Gustave Courbet

Côté français, deux figures ressortent, parmi de nombreux libertaires adeptes de la non-violence, E. Armand et André Arru. Pour Ernest Juin — plus connu sous le pseudonyme E. Armand — être homme, c’est défendre la non-violence. Ambitieux projet qui ne sera rendu possible que grâce à l’éducation : « Il me semble impossible que mieux éclairés, plus instruits, informés davantage, enfin, les humains n’en viennent pas d’eux-mêmes à la solution seule capable de réduire toujours plus la souffrance évitable — et c’est là le bonheur — la solution individualiste : la solution de la liberté. » Il disait cela en 1923. Pour Jean-René Saulière, devenu André Arru en 1939 en raison de son insoumission, son rejet de la violence n’exclut pas une forme active de résistance comme la confection de fausses pièces d’identité ou l’aide aux évadés. Il est à noter que la violence qu’il refuse est autant celle de l’État et du nationalisme que celle des révolutionnaires et de l’internationalisme. « Je refuse toute participation même anodine, même sans risques, à cette incommensurable bêtise, c’est le seul mot qui me paraît juste pour qualifier la guerre. J’agirais identiquement pour une révolution, même si elle me paraissait sympathique. La violence, pour quelques raisons que ce soit, ne résout jamais rien. »

Il y a Louis Lecoin, aussi.

« Giono connaissait la guerre et ses horreurs, puisqu’il combattit à Verdun. Cette rude expérience fit de lui un pacifiste intégral. »

Oui. C’est un autre personnage, à la forte personnalité, qui marqua son époque. Il était connu pour son pacifisme et ses grèves de la faim — celle de 1962 resta célèbre qui permit d’aboutir, l’année suivante, au statut d’objecteur de conscience, pour lequel Albert Camus avait également combattu, aux côtés de Lecoin. Ce dernier écrivit pourtant que la non-violence possédait ses propres limites : « Ma non-violence, dans la société de fauves que nous subissons, n’est que théorique ; elle me conduit à souhaiter une harmonieuse cité toujours en évolution heureuse dans la douceur des rapports entre ses habitants, mais elle ne peut m’empêcher d’employer un peu de violence au besoin pour en détruire beaucoup2. » Contradiction, encore !

Au-delà du courant libertaire organisé, il est parfois surprenant de voir que certains auteurs prirent avec force, le parti de la non-violence tandis que la grande conflagration de 1939 éclatait. Un cas singulier est celui de l’écrivain provençal Jean Giono. Il connaissait la guerre et ses horreurs de l’intérieur, puisqu’il fut mobilisé en 1914 et combattit à Verdun. Cette rude expérience fit de lui un pacifiste intégral. Sa position de ne pas prendre parti, durant la seconde guerre mondiale, fut sujette à discussion. Pourtant, les écrits de Giono, même antérieurs à 1939, rappellent que son pacifisme est inséparable d’une critique acerbe du système capitaliste. Pour lui, la guerre est un moment de la grande manipulation du capital. « Celui qui est contre la guerre est par ce seul fait dans l’illégalité. L’état capitaliste considère la vie humaine comme la matière véritablement première de la production du capital. Il conserve cette matière tant qu’il est utile pour lui de la conserver. Il l’entretient car elle est une matière et elle a besoin d’entretien, et aussi pour la rendre plus malléable il accepte qu’il vive. »

Première Guerre mondiale, dans les tranchées

Un temps proche du Parti communiste, il s’en éloigna rapidement, eu égard au bellicisme dont ce mouvement fit preuve. Il s’opposa alors à Romain Rolland, qui signait un appel « Nous ne voulons pas la guerre » tout en restant dans le giron du PCF. Or, ajoute Giono, « les journaux de ce parti parlent ouvertement de la guerre ; ils disent qu’ils sont prêts à la faire et ils demandent aux gouvernements français et anglais de menacer Hitler de la guerre, si l’on en juge par les articles de L’Humanité ». Quand il demeura fidèle à ses idées, au risque de rester solitaire, d’autres intellectuels dits ‘‘pacifistes’’ restaient compagnons de route d’un parti qui poussait au conflit armé. Jean Giono, fortement individualiste et se défiant de la vénération envers la modernité, reste la figure singulière d’un pacifisme qui ne transige pas. Dernier point, toujours nécessaire à se souvenir : la fougue guerrière n’est pas une spécialité de la droite ! L’obsession des socialistes à imposer les droits de l’Homme, le glaive à la main, trouve une seconde jeunesse dans le droit d’ingérence, qui est nouvelle façon de faire la guerre par d’autres moyens. Le socialisme gestionnaire — rejoint par le canal historique du républicanisme français, encore encroûté dans la Troisième République — a indécrottablement la nostalgie de la puissance coloniale.

« Le socialisme gestionnaire a indécrottablement la nostalgie de la puissance coloniale. »

Permettez ce petit rappel. Léon Blum gouverne, en 1946, lorsque éclate la guerre d’Indochine. Sous le gouvernement de Pierre Mendès France, en 1954, débute la guerre d’Algérie. Guy Mollet, chef du gouvernement, en 1956, expédie les soldats français dans l’aventure du canal de Suez. Sous la présidence de François Mitterrand, en 1991, la France participe à l’expédition en Irak. Le premier ministre Lionel Jospin envoie, en 1999, l’armée au Kosovo. Puis, le même premier ministre participe à la coalition qui pénètre, en 2001, en Afghanistan. Le président François Hollande, à son tour, envoie, en 2013, l’armée française en République du Mali et au Sahel, combattre le terrorisme, puis en République de Centrafrique, se battre contre on ne sait plus très bien qui, et en 2014, fidèle suiveur des Américains, sans mandat de l’ONU, il bombarde le Nord de l’Irak, alors aux mains des extrémistes sunnites ! Loin d’être une irritation de la seule droite, le prurit guerrier n’a jamais cessé de démanger le socialisme gestionnaire.

Une des querelles principales entre le marxisme et l’anarchisme est la notion de pouvoir. Comment la traitez-vous ?

Déjà, de quelle forme de pouvoir parle-t-on ? Le pouvoir sur est un mode de domination, le pouvoir de est une façon d’être qui peut s’avérer bénéfique ou pas, selon qui, envers qui et pourquoi il est exercé. Considérons, en premier lieu, la signification pesante et négative du terme. C’est le pouvoir qui assure la subordination, le commandement, la supériorité ; c’est l’acception qui se rencontre le plus communément. Sa figure destructive aboutit à la puissance écrasante de l’un sur l’autre, à la satisfaction de l’égoïsme, au conflit insoluble. Les déclinaisons sont nombreuses. C’est ainsi que les bonimenteurs de la politique, relayés par de fidèles médias, ont tout pouvoir de professer chaque soir leurs balivernes aux informations : certainement le chômage va diminuer, naturellement les États-Unis œuvrent pour la paix dans le monde, assurément la Chine est une grande démocratie et évidemment la Terre est plate depuis la nuit dernière ! Les gogos, totalement crédules, quémandent chaque jour leur ration d’avoine télévisuelle. Les journalistes les plus opportunistes et les politiciens les plus adroits élèvent le mensonge au rang de beaux-arts. Le pouvoir politique, tel qu’il existe, poursuit, également, un objectif obsessionnel : gagner de l’argent. Pouvoir de dominer, pouvoir de posséder, pouvoir de disposer de la pensée et de la vie des autres — qui subissent sans guère développer d’esprit critique — voilà le credo de l’oligarchie.

Soldat français mort en Afghanistan

Néanmoins, et contrairement à l’idée admise par beaucoup, il ne faut pas oublier qu’existent, parallèlement, des formes positives du pouvoir. Chacun est en position d’exercer un pouvoir qui ne nuit pas à autrui, au contraire, qui lui vient en accompagnement. Le premier de tous est le pouvoir d’attention, d’écoute de l’autre, le pouvoir d’exercer une vigilance altruiste. Cela se matérialise par le pouvoir d’aider, pouvoir de coopérer, pouvoir de décider avec l’autre, pouvoir de convaincre. C’est une forme constructive qui cherche l’entente, le consensus, à la condition, naturellement, que l’autre accepte l’aide, afin que chacun en tire profit dans une réciprocité partagée. Le libertarisme anarchiste se mobilise sur cette orientation qui, il faut le reconnaître, dans les conditions actuelles de la société, n’est pas des plus faciles à mettre en place, ni des plus gratifiantes. L’individu, s’il prend la peine de chercher, dispose d’autres pouvoirs à visée positive. C’est, par exemple, le pouvoir capacité. Il se traduit par le fait que chacun, dans des conditions favorables, a le pouvoir d’évoluer, de réaliser, de créer, de transformer sa vie. Il mobilise sa propre volonté et, parfois, pour y parvenir, fait appel à l’entraide ou à la coopération. C’est, autre exemple, le pouvoir régulation. Il peut, lui aussi, se comprendre de façon négative si les seuls aspects qui transparaissent sont, d’une part, celui de la contrainte au changement et, d’autre part, le fait que certains le vivent comme une remise en cause de leur personne. En revanche, si le pouvoir de régulation est perçu comme mode de remise en marche du collectif, sans culpabilisation individuelle, alors le remodelage, le changement de cap sera partagé et vécu plus positivement. Pouvoir politique, pouvoir économique, pouvoir social mais aussi pouvoir d’écoute, de création, de coopération, le pouvoir est partout. « Parler d’une société sans pouvoir politique, c’est parler d’une société sans relations sociales, sans régulations sociales, sans processus de décision sociale, bref, c’est parler d’un impensable parce que réitérativement contradictoire dans les termes », lançait Ibanez en 2010. Détruire le pouvoir ne fait pas plus sens que détruire l’État. Il est préférable d’étudier les enjeux, d’élucider les rapports de domination plutôt que se réfugier derrière un slogan.

Vous avez mentionné à plusieurs reprises le nom de Bellegarrigue. Il se trouve que vous êtes l’auteur d’une biographie sur lui (vous le tenez pour le « premier libertaire français »). Pourquoi s’être penché sur son cas ?

« Les gogos quémandent chaque jour leur ration d’avoine télévisuelle. Les journalistes les plus opportunistes et les politiciens les plus adroits élèvent le mensonge au rang de beaux-arts. »

Il n’existait aucune biographie sur lui. Je note que Déjacque et Cœurderoy, autres grands pionniers et contemporains de Bellegarrigue et Proudhon, n’ont pas, non plus, de biographie… Appel lancé aux historiens du mouvement libertaire ! Dans les textes libertaires que je lisais depuis des décennies, je rencontrais parfois Bellegarrigue. Il était souvent cité, la plupart du temps de façon incomplète, quant à chaque petite biographie lue, elle était indigente, fantaisiste voire contradictoire avec une autre (pour illustration voir celle, très inventée, rédigée par Raoul Vaneigem pour L’Encyclopedia Universalis). Comme, en outre, ses propos touchaient des thèmes qui demeurent fortement d’actualité — le droit, le gouvernement, l’État, la désobéissance, la municipalité —, j’ai décidé d’effectuer des recherches pour mieux identifier l’auteur, son parcours, ses écrits. J’ai recherché, durant trois années, pour réunir ses textes politiques dans leur intégralité et pour trouver ses descendants. Une fois identifiés (en France, aux États-Unis, au Salvador), ceux-ci se montrèrent très coopératifs et me donnèrent de nombreux éléments permettant de mieux comprendre le Gersois, né en 1813. Ils me confièrent, aussi, le seul cliché existant de son portrait.

Bellegarrigue est un être complexe, en rupture de ban avec son milieu familial qui était fortement légitimiste, exerçant d’abord le métier de journaliste puis de juriste et d’avocat. Il est auteur d’un essai publié à la suite des événements de 1848, Au fait, au fait !! Interprétation de l’idée démocratique. Il fonde, en 1850, une Association de Libres Penseurs, rapidement interdite, puis publie deux numéros d’une revue portant le nom de L’Anarchie, Journal de l’Ordre. Il voyage aux États-Unis et, de retour en France, enseigne le droit à la Sorbonne. Il épouse l’une ses étudiantes, ayant vingt-deux ans de moins que lui, et, en 1859, ils quittent la France pour la République du Salvador. À la demande du président salvadorien, qui vient de fonder une université nationale, il y crée une faculté de droit. Bellegarrigue décède au Salvador, probablement, en 1869.

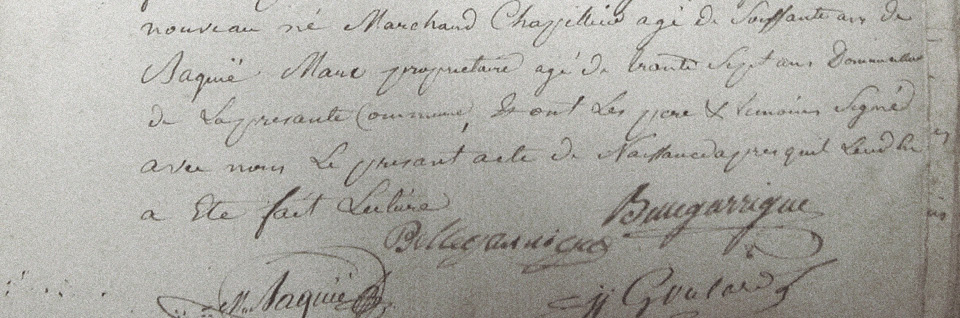

Acte de naissance d'Anselme Bellegarrigue

Que peut-on, pour aujourd’hui, tirer de son œuvre ?

On peut, très synthétiquement, articuler cela autour de plusieurs points. La suppression du gouvernement. Il s’oppose fermement au gouvernement, non pas celui de tel ou tel ministre mais à tous les gouvernements, au principe même de gouvernement. « À mon point de vue, la Révolution doit être la ruine non pas d’un gouvernement, mais du gouvernement ». Pour lui, gouvernement et ministères (à de rares exceptions) n’ont pas lieu d’être. Ce ne sont que des parasites qui spolient le peuple en limitant sa liberté. L’illusion du vote. Anselme préconise l’abstention. Le vote, à l’exception de celui qui concerne la municipalité (précédant ainsi ce qu’écrira plus tard Murray Bookchin), ne sert à rien, si ce n’est à entretenir une caste politicienne qui ne pense qu’à ses propres intérêts. « Je m’obstine à croire que les électeurs ne savent pas qu’ils se suicident civilement et socialement en allant voter ; un vieux préjugé les tient encore loin d’eux-mêmes, et l’habitude qu’ils ont d’être chez le gouvernement les empêche de voir qu’il ne tient qu’à eux d’être chez eux. » La municipalité. Sans malheureusement développer son idée, Bellegarrigue insiste sur la nécessité d’en revenir à la base, à la commune. Ce faisant, et à nouveau comme Bookchin après lui, il se différencie d’autres penseurs révolutionnaires qui développent un point de vue de classe. « Il reste ce que tous les gouvernements ont vainement tenté de détruire ; il reste la base essentielle et impérissable de la nationalité ; il reste la commune que tous les pouvoirs perturbent et désorganisent pour en faire leur chose ; il reste la municipalité, organisation fondamentale, existence primordiale qui résiste à toutes les désorganisations et à toutes les destructions. » La non-violence. Bellegarrigue a entendu parler de la Révolution de 1789, de la Terreur de 1793, par ses parents qui les ont connues. Lui-même a l’expérience de 1830 et 1848. Il s’est rendu compte que le barricadisme ne conduisait qu’à de nouvelles défaites et de nouvelles aliénations. « La liberté, que l’on nous a sottement appris à attendre comme un présent des hommes, la liberté est en nous, la liberté c’est nous. Ce n’est ni par fusils, ni par barricades, ni par agitations, ni par fatigues, ni par clubs, ni par scrutins qu’il faut procéder pour l’atteindre, car tout cela n’est que du dévergondage. » La servitude. Le peuple doit développer son sens critique s’il veut arrêter d’être manipulé, abusé, piétiné. Son propos rejoint parfois le pamphlet De la Servitude, d’Étienne de La Boétie. « Certes, le plus grand plaisir que vous puissiez faire aux évêques un peu décontenancés, aux assemblées qui ont remplacé le roi […] c’est de rentrer au plus vite dans le dogme traditionnel de la résignation, de l’abnégation et de la renonciation de vous-mêmes. »

« Le vote, à l’exception de celui qui concerne la municipalité, ne sert à rien, si ce n’est à entretenir une caste politicienne qui ne pense qu’à ses intérêts. »

Et, enfin, l’individualisme libertaire. Il note en 1848 : « L’individualisme […] c’est l’affranchissement, la grandeur, la noblesse ; c’est l’homme, c’est le peuple, c’est la liberté, c’est la fraternité, c’est l’ordre. » On a parfois laissé entendre que Bellegarrigue est un disciple de Stirner. Rien de plus faux pour qui regarde les chronologies. L’Unique paraît en 1844, en langue allemande, idiome que ne parle pas Bellegarrigue, et n’est traduit en français qu’en 1899. L’Allemand n’a pas pu influencer le Français (et réciproquement). Et puis leur individualisme n’est pas de même nature. Celui de Bellegarrigue est « une protestation contre toute suprématie », quand, à l’inverse, Stirner cherche à imposer sa suprématie aux autres. Le Français n’en veut subir aucune, jamais, il revendique la fraternité comme moyen de faire société ; la reconnaissance que les individus se doivent étant un moyen d’y parvenir : « Il n’y a sur la terre que des hommes, je suis homme, mon intérêt est égal à celui de qui que ce soit. » Anselme développe un individualisme fraternel quand Max Stirner veut imposer un égoïsme absolu. La question de la violence, individuelle ou de masse, traduit, tout autant, leur profond désaccord. Pour Max Stirner, « on va plus loin avec une main pleine de force qu’avec un sac plein de droit ». Alors que pour Anselme Bellegarrigue : « La révolution armée est une hérésie […] la violence est l’antipode du droit. » Nulle confusion possible.

Selon ce dernier, l’individualiste ne peut qu’être fraternel, ce qui par certains aspects annonce Camus. L’individu et le groupe sont les deux faces d’une même pièce. L’un ne peut aller sans l’autre, l’autre ne peut exclure l’un. L’un et l’autre, loin d’être paralysés, prennent sens dans une dynamique de la pratique, traducteurs des mouvements de la pensée et des modes d’actions propres à chacune des deux dimensions. Si Anselme considère que le collectivisme imposé est réducteur tandis que l’individualisme est épanouissant, c’est parce que la société émancipée résulte du choix associatif d’individus libres et non d’injonction contractuelle de l’État. Choisir de faire société, oui ; subir la sommation sociale, non.