Portfolio inédit pour Ballast | Série « Les bidonvilles de Nanterre »

[premier volet : « La Menthe sauvage : écrire les bidonvilles »]

Monique Hervo, « Bidonvilles de La Folie », 1963-19641. Ses yeux plissés dans ce pardessus trop large, ils pétillent. Ce regard malicieux, il irradie l’image. Au point qu’on en oublierait presque la pauvreté du mobilier à l’entour. Cette baraque déchiquetée faite de bric et de broc, ces murs brinquebalants de planches… Et cet homme, debout au centre. Dans le silence de cette photographie, la puissance de son regard nous parle. Ces yeux nous disent : « Regardez-moi. Je serai toujours là, digne ! Vous pouvez tout nous ôter : au fond de ce café, il nous restera le sucre de la vie. » Cette photographie, où rien ne cadre, témoigne de cette force, de l’intégrité de cet homme. C’est son humanité qui nous transperce, qui pointe jusqu’au coin de ce sourire. Cette photographie, elle immortalise cette vie qui demeure malgré les mauvais coups, malgré la hess.

Monique Hervo, « Bidonvilles de La Folie », 1963-1964. J’ai le sentiment de voir une de ces images volées — tout ce qui me révoltait jadis quand les photographes débarquaient chez nous. Je les ai décrits dans mon livre : « Cela ressemblait de plus en plus à une étrange faune que venaient périodiquement photographier les touristes. Le tiers-monde aux portes de Paris, ça valait quand même le déplacement. Le zoo prenait naissance, il ne manquait plus que les manèges et les marchands de cacahuètes. […] Ils sortaient un billet de leur poche en grognant. J’ai même vu des dingues de l’image insister pour prendre en photo les femmes, chose qu’il ne faut jamais faire. Choqués, les jeunes ripostaient violemment. Surpris, le touriste restait là prostré, tout étonné à contempler son film éventré et son appareil dans l’eau boueuse, en criant : crazy, crazy. » C’est exactement ça… La posture des deux mômes devant en dit long, ils sont comme pris au dépourvu. Au loin, derrière, le troisième, lui, est en plein effort. Il est de corvée d’eau… Mais je ne reconnais pas vraiment l’endroit. Cela pourrait se dérouler dans le quartier portugais du bidonville de la Folie, peut-être ? Celui de la rue de Valenciennes, là où les baraques étaient plus souvent cimentées et maçonnées que dans les autres quartiers. Et puis la hauteur des habitats, si petite comparée à la démesure du Nanterre d’aujourd’hui.

Monique Hervo, « Bidonvilles de La Folie », 1964-1965. La joie et les réjouissances malgré les drames et les conditions de vies en bidonville. La famille. Les enfants et le père devant, la mère tout derrière, dans l’ombre. Le vécu de toute une génération. Et cette chaise en bois rafistolée… Cette chaise, elle la fait tenir cette famille. Cette photographie est une des rares représentations de l’immigration d’Afrique subsaharienne au sein des bidonvilles de Nanterre. On ne s’en rappelle qu’à l’évocation de l’incendie du bidonville d’Aubervilliers2. Étrangement, ils ont été comme évacués des imaginaires.

Monique Hervo, « Bidonvilles de Nanterre : Rue des Bels-Ebats, Rue de Lens et La Folie », 1959-1962. Le noir de cette photo semble comme nous asphyxier. L’air y est vicié de toute part par le gris de la fumée. Là, au premier plan, les baraques dans le creux de ce terrain vague. Il contraste avec l’à venir écrasant des bâtiments qui barrent le fond de l’image. Et ces flammes au centre ! Les bidonvilles étaient faits de cahutes de bois. Elles étaient chauffées au poêle à charbon et éclairées par des câbles électriques rafistolés — quand elles y étaient raccordées. Alors les incendies et les accidents étaient monnaie courante. Le foyer, ce cocon qui nous protège de l’extérieur, était lui aussi un lieu de danger, voire de mort. Dans cette vie, nul espace de repos, de sécurité possible. Pris entre, d’un côté, le mortifère du travail, celui de la chaîne de montage qui broie les corps, et, de l’autre, le foyer des bidonvilles qui brûle des vies : nul échappatoire, l’étau. Cette image nous oblige à nous rappeler de la mort tragique d’enfants. C’était en 1964-65 lors des grands incendies à la Folie.

Monique Hervo, « La Folie et l’indépendance de l’Algérie », 1962. Un portrait de famille. Enfants et parents sont impeccablement apprêtés. À la droite du père, l’aînée, sans doute. La fille sur ses genoux. La mère derrière, toujours. Avec le dernier dans ses bras. Même la maison s’est mise sur son 31. Cerise sur la photo : le balai en arrière-plan. Il a dû servir à nettoyer le sol quelques minutes plus tôt — juste avant la photo. Il a été laissé, oublié. Cette photographie n’est pas banale pour moi, à elle seule cette image symbolise le cadre familial maghrébin dans toute sa dignité.

Élie Kagan, « Bidonvilles de Nanterre », 21 octobre 1961. C’est une baraque étrange du bidonville des Pâquerettes. J’ai l’impression qu’elle a été prise de l’intérieur de la baraque. En tout cas, elle m’interroge car il est difficile de saisir si elle est vraiment habitée ou si elle n’est seulement qu’un point de passage. Une petite ouverture, sans réelle porte. Au fond dans le flou, c’est la cité des Pâquerettes que l’on distingue. C’est cette tension que cette photographie met en scène. Ces deux espaces ouvriers qui se font face : le bidonville et la cité. Leur rencontre difficile, les nombreux conflits mais les passerelles qui finalement se tisseront par le temps et les vies de cette génération de jeunes. Ce garçon, il est pris par le décor, comme enfermé par ces murs qui l’entourent. Mais, mains dans les poches, il avance d’un pas décidé, droit vers l’objectif. À son style, on pourrait être dans les années 1980. Il pourrait être un personnage tout droit sorti du Thé au harem d’Archimède de Mehdi Charef, un des récits fondateur du début de ces années.

Élie Kagan, « Usine Renault de Flins. Première fête de Lutte ouvrière : concert de Claude Nougaro », 31 mai 1971. Des carcasses de voitures, de wagons, l’industrie automobile. Est écrit : « Pièces Renault dans le monde entier ». Derrière ce slogan, à la chaîne de montage de l’usine, ce sont les travailleurs les pièces de rechanges. Nous sommes dans les années 1960-70, c’est-à-dire les « Trente Glorieuses ». Mais glorieuses, pas pour tous. Certainement pas pour la classe ouvrière, et moins encore pour celle des travailleurs immigrés. Pour eux, en plus de ce travail répétitif qui épuise les corps et écrase les âmes, c’est de la chaîne au bidonville ; des rouages graisseux à la boue ; de la sueur au front aux gouttes d’eau qui perlent des toits… Et, dans la lutte, ce déclassement des immigrés au sein même de la classe ouvrière.

Élie Kagan, « Usine Renault de Flins. Première fête de Lutte ouvrière : concert de Claude Nougaro », 31 mai 1971. La fête de Lutte ouvrière. Flins, 1960… On pourrait entendre Claude Nougaro chanter en sourdine. Les cheveux longs de la jeunesse, sa mixité… Ce fut les plus grandes grèves ouvrières du siècle, celles de mai-juin 68. Et, dans ce combat, la place centrale de la régie Renault, bastion ouvrier et avant-garde de la grève. On y voit là la solidarité des étudiants qui se mêlent aux ouvriers. Cela nous rappelle l’importance des jeunes travailleurs qui furent à l’origine de l’insurrection et de l’éclosion d’un mouvement qui déborda largement des cadres syndicaux. Syndicats qui, in fine, furent obligés de suivre le mouvement. Et finiront par y mettre un terme.

Élie Kagan, « Mai 1968 : manifestation à l’Université de Nanterre (commission loisir) et manifestation de l’UNEF et du SNESup dans la cour de la Sorbonne », 2 et 3 mai 1968. « Grève enseignante / oisiveté étudiante », pourrait être le sous-titre de ces photographies. Ce sont deux clichés formalisant le fossé qui a pu exister dans le mouvement de 68 : cette séparation entre le monde étudiant et celui des travailleurs — ici, enseignants. D’un coté, les banderoles d’un rassemblement syndical, ordonné et sérieux, avec ses revendications (« Plus de moyens, d’encadrement »). Bref, si structuré, qui ne déborde pas. De l’autre, les pelouses de Nanterre parsemées d’étudiants avachis, comme un déjeuner sur l’herbe. Ces pelouses qui seront le terreau d’où a germé ce mouvement, avec ce besoin de découvrir, de vivre sans temps, enflammé par cet esprit de révolte anti-autoritaire, anti-impérialiste. Deux faces d’un même mouvement qui se rejoignent ici tout en se faisant face ; qui entreront parfois en contradiction, avant, pendant et après mai-juin 68.

Élie Kagan, « Le 17 octobre 1961 : rue des Pâquerettes » et « Le 17 octobre 1961 : métro Solférino », 17 octobre 1961. Les prémisses de l’indépendance du pays du soleil, l’Algérie. L’enfer de la répression. La violence policière. Les morts, les noyés. Le drame de la guerre. Ces photographies célèbres autant que rares témoignent du massacre du 17 octobre 1961, le soir-même. Une date traumatisante. Les manifestants algériens — pour la plupart de la banlieue ou du nord de Paris — sont venus se rassembler pacifiquement pour l’indépendance de leur pays. En réponse, Maurice Papon et sa police. Ils pourchasseront, parqueront, matraqueront, harcèleront, tortureront, violeront et tueront durant cette nuit. Des atrocités qui s’étaleront des galeries du métro parisien jusque dans les rues même des banlieues. Des algériens furent battus à mort, jetés des ponts de Paris et de la Seine, comme au Pont de Clichy ou celui de Bezons (à la frontière entre Colombes, Nanterre et Bezons). Longue nuit du 17 octobre 1961, nuit de massacre avec ces plusieurs centaines de victimes. Une nuit qui continuera les jours suivants… Ce 17 octobre constitue l’une des plus brutales répressions sur le sol de la métropole au XXe siècle. L’horreur de ce que l’on qualifiera ouvertement de « ratonnade », une tragédie qui laisse sans voix mais dont les images demeurent, éloquentes.

Élie Kagan, « Bidonvilles de Nanterre : une famille algérienne », 21 octobre 1961 et « Le 17 octobre 1961 : rue des Pâquerettes », 17 octobre 1961. Dans ce contexte, photographique et historique, le regard de cet homme décrit à lui seul l’angoisse et le sang-froid face à la violence de cette époque. Un calme ombrageux, impénétrable et imperturbable saisi dans l’intimité familiale du bidonville — en antagonisme parfait avec la photographie qui lui fait face. Sur celle-là, l’insoutenable détresse du regard. Son corps qui lui échappe, il ne tient plus que retenu par ce mince grillage. La violence perpétrée ce jour-là ! Cet homme s’était endimanché — ce devait être un beau jour de manifestation. Il fait nuit. C’est l’heure du « couvre-feu racial », celui imposé par l’arrêté de Maurice Papon aux « Nord-Africains de la région parisienne ». Toutes ces arrestations… L’arbitraire. C’est aussi contre cela qu’ils sont venus manifester pacifiquement ce soir d’octobre. Le costard-cravate, la chemise blanche : maculés par la police. Son corps en tombe. À ses côtés, un homme, lui, droit comme un I. Vient-il enfin lui porter secours ? Ou est-ce encore un flic ? Lui et sa gabardine sont-ils venus l’embarquer vers d’autres supplices, voire la mort ?

Élie Kagan, « Manifestations contre les violences du 17 octobre 1961 et contre la guerre d’Algérie : à la place Maubert et le PSU à la place Clichy », 1er avril 1961. Les premières manifestations de l’extrême gauche et du Parti socialiste unifié (PSU, à l’envers sur la banderole) contre les violences faites envers les Algériens ainsi que pour la paix et l’indépendance de l’Algérie. C’est un sursaut et un acte fort de solidarité. Elles rappellent que le scandale politique a bien existé au moment du massacre — heureusement ! Mais c’est aussi un moment de l’histoire politique française. Elle montre une extrême gauche naissant par le rapprochement de différents courants issus des scissions et/ou exclusions des grands partis et courants de gauche. Ce mouvement se construira et se solidifiera dans et par ce combat anti-impérialiste et le soutien aux luttes indépendantistes. Extrême gauche en opposition avec le compromis patriotique largement accepté dans les autres organisations. C’est le cas du PSU, qui, face au soutien majoritaire du PS de Mitterrand — alors garde des Sceaux — à « l’Algérie française », décide de s’en séparer.

Monique Hervo, « Cités de transit : Les Grands-Prés et Francs-Moisins », 1973-1976. Je me souviens de ces baraques préfabriquées, de cet enclos grillagé des Grands-Près. Le gardien était odieux ! Une route au milieu traversait la cité. Elle menait au chemin de halage avec la Seine au bout — s’échapper un peu de ce triste décor. Ce paysage d’algecos de chantier ou de cités de transit, comme on les appelait alors, les deux faits en papier mâché, se ressemblaient à se confondre. Ces constructions ont fini par remplacer les bidonvilles pour beaucoup de familles. Mais elles ont surtout perpétué la mise à l’écart officielle des étrangers dans ces enclos. Loger ou plutôt parquer les « familles immigrées » (en réalité nord-africaines ou subsahariennes), enfermées derrière des grillages. Les pouvoirs publics municipaux, les préfectures ont négocié les terrains et les constructions. Par cette politique, le but a été de contrôler et de limiter le relogement de ces familles dites « inadaptées culturellement3 ». Exclues alors du droit aux logements sociaux de type HLM… Cette photographie me rappelle ce voisinage « difficile » entre HLM et cités de transit, entre travailleurs « français » et « immigrés ». Elle me rappelle la naissance de ce qu’on a appelé à cette période le « seuil de tolérance ». Seuil à ne pas dépasser, du « quota » entre « Français » et « immigrés ». Une politique justifiée, entre autres, par le fait de ne pas favoriser une soi-disant ascension du racisme français… Ou quand la ségrégation raciale est légitimée par l’argument « culturel ».

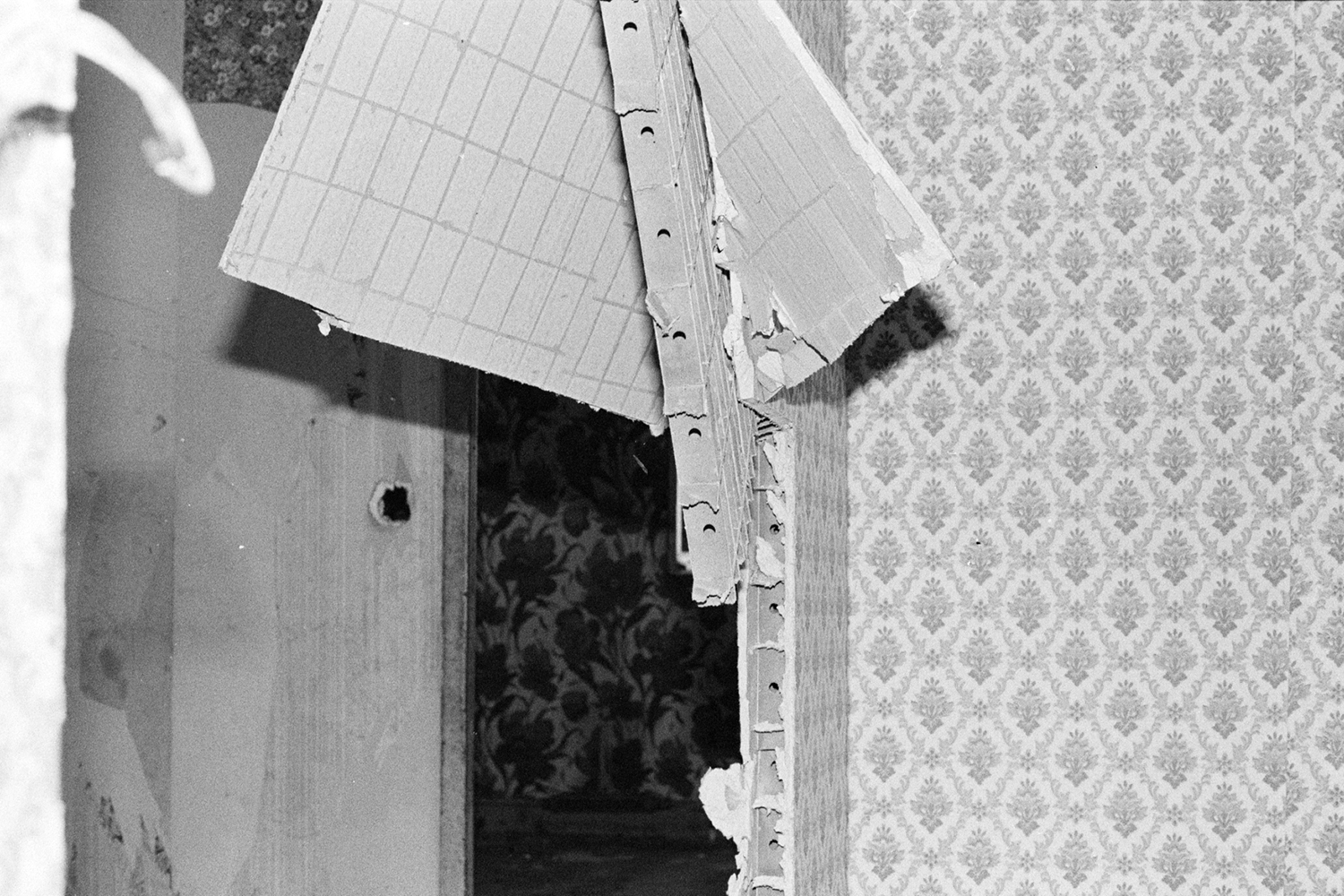

Monique Hervo, « Cité de transit à Nanterre : le pont de Bezons », 1984. Un mur, si on peut vraiment parler de mur. C’est le corps, le squelette de la cité de transit. Ce sas « culturel » entre bidonville et HLM, il appartient à Bezons. La raison d’être de ces bâtis ? Ce serait « l’intégration des normes », disaient les textes. Cette photographie est bien l’envers du décor de « l’intégration » à la française pour les « familles immigrées ». Cela me rappelle une ou deux citations d’anciens des cités de transit. Les paroles de Norredine Iznasni, du Mouvement de l’immigration et des banlieues (MIB) — il a grandi à la cité Blanche (aussi nommée Gutenberg), à Nanterre. Celles de Cheikh Djemaï, réalisateur de documentaires qui a grandi quelques années plus tôt dans celle d’à côté, la cité Vieille (ou cité André Doucet). Ils me racontaient avec ironie et amertume ses journées passées à entendre les moindres conversations et disputes de leurs voisins, risquant chaque jour de traverser ces « murs » solides comme du papier à cigarette, prêts à partir en fumée.

Monique Hervo, « Cité de transit à Nanterre : le pont de Bezons », 1984. Une cité de transit, un modèle paraît-il d’intégration par le logement, un ghetto de plus pour ma génération. Elles ne devaient, comme leur nom l’indique, durer que le temps d’un « transit », deux à trois ans tout au plus. En réalité, certaines resteront dix, quinze, vingt ans parfois4. Ces bâtiments étaient dans un état de délabrement insupportable. Combien de malfaçons, d’incendies liés à leur vétusté accélérée ? D’accidents ? De brûlés ? De traumatisés ? De folies, à force de vivre dans ces enclos ? À la cité Blanche, encore une fois, seul l’incendie d’une des parties de la cité conduira au relogement des familles. Ce sera juste à côté de la destruction et pour les besoins de la construction et de l’extension du RER A. Les trains passeront juste au-dessus des « habitations ». C’était quelques années avant la grande lutte de 1982 à 1985. Elle eut lieu après un nouveau drame : le meurtre raciste du jeune lycéen Abdennbi Guémiah, tué d’un coup de fusil par un voisin à son retour de la mosquée.

Monique Hervo, « Cité de transit à Nanterre : le pont de Bezons », 1984. Vers les années 1970, soit plus de vingt à trente ans après la naissance des grands bidonvilles de Nanterre des années 1950. Du bidonville à la cité de transit. De la boue aux murs en carton-pâte avec ses carreaux pétés. Cette interminable histoire du logement d’exception assigné aux « familles immigrées », celles de Nanterre et d’ailleurs. Cette cité, elle est située au pont de Bezons, « boulevard du diable » (pour la terrible voie rapide qui a causé la mort et le trauma de tellement). La particularité architecturale de cette cité est qu’elle a été construite sur plusieurs étages. Elle semble plus solide avec sa structure métallique qui soutient l’ensemble. On croirait presque avoir avancé un peu dans la dignité. Mais les matériaux utilisés s’avèrent malheureusement être un alliage propice à l’accélération des incendies en cas de départ de feu. Une réalité que connaîtra une des cités de ce type — dit « pailleron5 » —, à quelques centaines de là, à Colombes. C’était à la cité des Côtés d’Auty — si mes souvenirs sont bons. Le feu se déclara et réduira en cendres la cité au mois d’avril 1983 : plusieurs morts et de nombreux brûlés. Ce drame conduira à un rapprochement avec les jeunes en lutte depuis plusieurs mois à la cité Blanche. Ce sera l’amorce d’une Coordination nationale des cités de transit. Elle essaimera dans toute la région et au-delà.

Monique Hervo, « Bidonvilles de Nanterre : destructions rue de Courbevoie », 1962-1965. Cet enfant, ça aurait pu être moi. Ce manteau, celui de mon père. Là, debout, observant le bidonville du haut de mes 8 ans. Un étrange sentiment de vécu. Que reste-t-il de ces terrains vagues, de la boue et des planches des bidonvilles qui s’étalent dans ce lointain ? Aujourd’hui, immeubles de bureaux design, parcs départementaux, nœuds de communication et routes sont venus effacer leurs traces. Mais, même recouvertes, ces histoires demeurent gravées dans nos chairs, à vif. Et parce que cette histoire, cette politique toute française, elle se poursuit… Elle nous force à ressortir des décombres sa violence. Ne pas oublier. Ne pas oublier les bidonvilles, la brigade Z6, l’eau qui n’arrivait pas jusqu’à nos baraques. Ne pas oublier, les incendies, les morts… Ne pas oublier la chaîne, non plus. Les « pièces Renault pour le monde entier » ! Se souvenir des luttes politiques, le MTA, le MIB. Et les trahisons, aussi. Ne pas oublier le 17 octobre 1961, surtout… Mais se souvenir aussi de nos jeux d’enfants, de nos espoirs d’adolescents… Notre dignité malgré tout le mépris ; dignité vissée au fond de nos yeux, intacte. Se rappeler des Hervo, des Kagan, qui ont lutté par leurs photographies contre notre amnésie. Cette mémoire fait partie de notre héritage : elle doit demeurer vivante.

[lire le troisième volet | Mohammed Kenzi : « Laisser une trace, témoigner, ne pas oublier »]

Photographie de bannière : Monique Hervo

- Toutes les photos reproduites sont issues des collections de la bibliothèque La contemporaine.[↩]

- Incendie qui va conduire en 1970 à la deuxième loi sur la « résorption du logement insalubre et en bidonville » et à la destruction de la plupart des grands bidonvilles de la région parisienne dont ceux de Nanterre.[↩]

- Dixit le texte définissant ces cités au début des années 1970.[↩]

- Du début des années 1960 au milieu des années 1980, par exemple, pour l’emblématique cité Vieille.[↩]

- Du nom du collège Édouard Pailleron, incendié par deux élèves en 1973. La structure a été propice à la propagation du feu. Par extension, les bâtiments similaires sont dits de type « pailleron ».[↩]

- Brigade créée en 1961, faisant partie du dispositif répressif pour éviter le développement de bidonvilles et les protestations lors des démantèlements.[↩]

REBONDS

☰ Voir notre portfolio « Turquie : après le séisme », Loez, mars 2023

☰ Voir notre portfolio « Pérou : lutter jusqu’à ce que les militaires s’en aillent », Mauricio Morales, février 2023

☰ Voir notre portfolio « La Bulgarie de Vladimir Vasilev, un rapport intime à l’exil », Cécile Canut et Alain Hobé, novembre 2022

☰ Voir notre portfolio « Sahara occidental : la dernière colonie du continent africain », Rosa Moussaoui, novembre 2021

☰ Voir notre portfolio « Liban : face au désastre », Laurent Perpiga Iban, septembre 2021

☰ Voir notre portfolio « Nouvelles zapatistes : le départ pour l’Europe », juin 2021