Entretien inédit pour le site de Ballast

Sortir du seul champ lexical de la solidarité, de l’hospitalité et de l’accueil pour penser les migrations sur le terrain de la politique, et non plus de la « morale », de l’« humanitaire » ou de la « gestion » : c’est là l’invitation d’Alexis Nuselovici, professeur en littérature générale et comparée, titulaire de la chaire « Exil et migrations » au Collège d’études mondiales à Paris et auteur de La Condition de l’exilé.

Le problème de la migration est un problème politique. Ce qui est mis en jeu par les phénomènes migratoires contemporains — qui me semblent en rupture totale par rapport aux migrations antérieures — touche à l’ensemble des problématiques sociétales : la démographie, l’emploi, la citoyenneté, le droit du sol, la territorialité, l’économie, le néolibéralisme, etc. De la même manière que le mouvement écologique a eu l’intelligence de poser l’écologie comme une donnée politique globale et non pas simplement comme une donnée morale ou éthique, la migration, aujourd’hui en Europe, éclaire tous les dysfonctionnements sociétaux, que ce soit au niveau du vivre-ensemble, de l’intégration, de l’appartenance, de la soumission au diktat de l’économie néolibérale. La migration dépasse la seule dimension sociale pour devenir un phénomène pleinement politique. Or les pouvoirs et les gouvernements, ne voulant pas lui accorder cette dimension, utilisent le lexique de la gestion : « On va gérer la crise migratoire. » La migration n’est aucunement en crise — les migrants ne cessent d’arriver et ne cesseront d’arriver. Tous les experts démographes en attestent, qu’il s’agisse de raisons économiques, politiques, et climatiques. Lorsque les gouvernements européens refusent de voir la dimension politique, cela leur permet d’éviter le débat et de désarmer toutes les oppositions en réduisant le tout à une question humanitaire. La situation est extrêmement grave — cessons d’utiliser comme une litanie le seul lexique de la solidarité, de l’hospitalité, de l’accueil.

« Les pouvoirs et les gouvernements, ne voulant pas accorder à la migration cette dimension politique, utilisent le lexique de la gestion. »

Il y a un nouveau sujet politique, c’est le migrant, de la même manière qu’au XVIIIe siècle advenait un nouveau sujet politique qui était le citoyen. La Révolution française est d’abord passée par un imaginaire politique qui a dessiné la figure du citoyen comme nouveau sujet politique ; c’est ensuite que les événements ont permis à ce nouveau sujet politique d’être reconnu en tant que tel. C’est le cas aujourd’hui du migrant. La Convention de Genève, qui était pensée dans une logique individuelle où l’on traite les situations au cas par cas, ne peut qu’amener des dysfonctionnements quand on a des centaines et des centaines de dossiers à traiter. Aussi fondée soit-elle, et philosophiquement et juridiquement, son application est en panne. Il faut passer à une autre conception de ce que veut dire ouvrir — je ne dis justement pas « accueillir » — nos sociétés à ceux qui viennent.

C’est en effet souvent un retour au respect de la Convention de Genève que l’on entend chez les voix dénonçant les politiques européennes actuelles. Vous contestez la territorialité propre à la conception de l’asile octroyé par cette convention : qu’entendez-vous par là ?

La notion d’asile actuelle, même si c’est une notion juridique, a un substrat moral, interprétable et arbitraire, que l’on ne peut pas nier. On donne ou accorde l’asile à celui qui vient, à l’individu qui n’a plus de territoire, en suivant des connotations morales. Dans Notre-Dame-de-Paris, en revanche, l’asile apparaît tel un droit du sol : le lieu donne asile — vous mettiez le pied dans un lieu, comme Esmeralda dans la cathédrale, et vous obteniez l’asile. Vous sortiez de ce lieu et, trop tard, le droit d’asile suspendu… On connaît la fin de Notre-Dame-de-Paris. Cette neutralité dans la conception de l’asile est très intéressante. Un lieu ne pense pas et cette neutralité n’est pas moralisée. C’est aussi une certaine neutralité du politique : il y a des sujets et ces sujets doivent vivre ensemble, et c’est à eux de trouver les règles d’un vivre-ensemble qui n’est pas présupposé. La démocratie, ça s’invente, et, comme le disait Claude Lefort, son moteur tourne à vide1. Il y a quelque chose qui n’est pas là — un espace auparavant occupé par la personne du roi, par exemple — et qui exige qu’elle doive sans cesse se réinventer et trouver les règles du vivre-ensemble. L’arrivée des migrants nous enjoint de réinventer la démocratie autour de ce nouveau sujet qu’est le migrant.

C’est-à-dire ?

L’État-nation est territorial. Depuis les traités de Westphalie, les États-nations ont non seulement besoin d’un territoire pour vivre, se nourrir, etc., mais aussi pour être définis. Définis par une frontière. Or on vit dans un régime politico-sensible, pour paraphraser Rancière, qui ignore la territorialité. Économiquement, technologiquement, la frontière n’existe plus du tout. Avec des exceptions comme l’espace Schengen en Europe, les zones d’influence politiques ignorent totalement les frontières. Trump ou Poutine ignorent totalement les frontières pour établir leurs zones d’influence. Or le phénomène migratoire est, lui, encore traité selon cette logique de frontières. C’est totalement aberrant, et c’est précisément parce que l’on bloque à penser la migration en-dehors des paramètres frontaliers qu’il y a crise — et déficit de pensée.

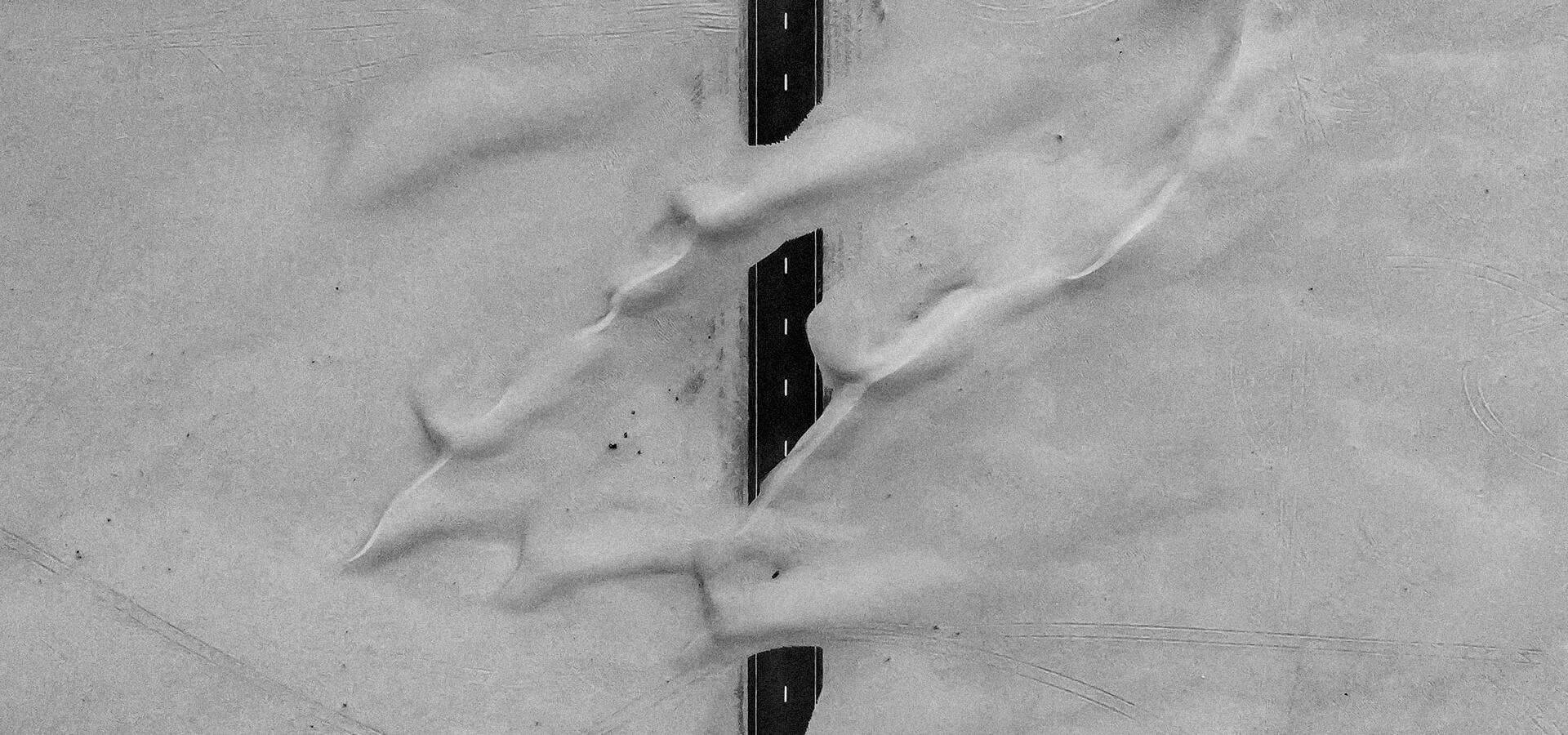

Irenaeus Herok

L’écrivain Patrick Chamoiseau dit : « Il faut considérer tout surgissement d’une barbarie comme un épuisement de l’imaginaire dominant. Un dessèchement des systèmes de représentations, qu’ils soient individuels ou collectifs. »

Il y a toujours une force utopique qui permet de relancer le penser politique… Sauf que l’Histoire n’attend pas que le politique se renouvelle. Actuellement, elle met en demeure de réagir politiquement, non pas réarmer utopiquement des dispositifs politiques mais trouver tout de suite un autre politique. « Un autre monde est possible. » Où est-il ? Les mouvements alternatifs ne répondent pas. Oui, les forces utopiques sont aptes à créer de nouveaux dispositifs politiques pour sortir des impasses. Nuit debout, Occupy etc, se sont sans doute projetés dans un futur utopiste. Mais, d’une certaine manière, il faut une utopie au présent — ce qui est paradoxal, évidemment. La Révolution française a été une utopie au présent : il fallait le faire de couper la tête du roi ! Ce blasphème absolu fut le fruit d’une précipitation, d’une accélération dans un processus historique. Les mouvements alternatifs que je viens de citer se sont arrêtés à mi-chemin : ils ont tenu toutes ces assemblées démocratiques, au sens fort, mais qui n’ont su produire ni projet ni programme pour répondre à l’actualité. Quand il y a urgence politique — ce qui est évident dans le cas des migrants où des centaines de personnes meurent régulièrement en Méditerranée et dans le désert africain —, il faut produire une réponse. Penser le politique, c’est aussi penser ceux qui n’ont pas la chance de vivre ce politique. Au lendemain de la guerre, l’Europe a pu se rebâtir parce qu’elle était meurtrie par des millions de morts — et c’est aussi pour eux qu’elle a réinventé quelque chose. On oublie trop souvent que l’Histoire se fait aussi en fonction de la mémoire de ceux qui ne sont plus là. Depuis l’année 2000, ce sont plus de 32 000 personnes décédées aux portes de l’Europe, auxquelles il faut rajouter les 32 000 morts du Sahara et les jeunes femmes et les enfants passés dans les réseaux de prostitution ou de traite humaine. C’est aussi au nom de tous ceux-là que le politique doit se faire, ce que Walter Benjamin appelle la mémoire des vaincus. Le politique ne doit pas se faire uniquement par la mémoire des vainqueurs. L’Europe s’est souvenue des morts de la Seconde guerre mondiale mais elle oublie ceux d’aujourd’hui. Il importe d’avancer urgemment une nouvelle proposition politique, qui passerait notamment par un nouveau droit des migrations fondé sur ce que j’ai appelé un « droit d’exil ». La Convention de Genève doit être reconsidérée : il faut souhaiter que des juristes travaillent dessus.

Doit-on deviner dans votre critique de la territorialité un écho aux critiques libertaires de l’État-nation en tant que tel ?

« Depuis l’année 2000, ce sont plus de 32 000 personnes décédées aux portes de l’Europe, auxquelles il faut rajouter les 32 000 morts du Sahara. »

Abolir l’État-nation, il me semble que l’Europe l’a fait, virtuellement ou symboliquement, dans la mesure où le droit européen prévaut sur le droit national. Mais il résiste, fort de ses prérogatives juridiques et territoriales. Je ne sais pas s’il faut l’abolir en tant quel, mais la situation migratoire le remet clairement en question. Je dirais même qu’il ne s’agit pas d’abolir l’État-nation pour accueillir les migrants, mais d’accueillir les migrants pour réfléchir à ce qui pourrait remplacer l’État-nation. Je constate la perception d’un phénomène de masse ou plutôt de massification, « les-migrants », qui viennent de « nulle part », surgissant de la mer — alors qu’auparavant on parlait des Polonais, Italiens, Algériens, etc. Édouard Glissant désignait par cette formule l’esclave qui avait survécu à la traversée de l’Atlantique : « le migrant nu ». Giorgio Agamben, lui, a théorisé « la vie nue ». Il y a quelque chose d’essentiel dans cette nudité, où il ne reste aucun code qui permette d’être identifié individuellement, où il n’y a plus que le corps. Des humains réduits à leurs corps vont « faire masse ». D’où l’effet de masse qui se reflète dans les discours. Même si l’origine des Italiens, Algériens ou Polonais se retrouvait objet de mépris, ils avaient une origine. L’effet de masse est propice à tous les discours de rejet ou de menace. Toutefois, un tel effet de masse peut susciter un régime politique. Les migrants ne représentent pas des individus isolés, ceux à qui répondait la Convention de Genève, mais à une réelle entité démographique : il y a désormais une seconde population européenne non nationale et non territoriale, après les Roms, pour qui pourrait s’appliquer la notion juridique de citoyenneté de résidence. L’État-nation vécu comme une stricte appartenance territoriale conduit inévitablement à un enfermement et au rejet de l’autre. Abolir l’État-nation voudrait dire recueillir ce qu’il a su nous apporter et qui est encore valable, et à partir de cet héritage aller plus loin.

Quel est cet héritage ?

L’idée d’égalité, par exemple. La définition première de l’État-nation autour d’un territoire impliquait que tous ceux regroupés sur ce territoire étaient égaux — en principe… Bertrand Badie le montre très bien dans son ouvrage La Fin des territoires : le territoire était une extraordinaire machine à inclusion, qui est devenue une machine à exclusion. La territorialité est initialement synonyme d’égalité. Dépassons la territorialité, retenons l’égalité.

Irenaeus Herok

Vous parlez de fraternité sans intimité. Une autre manière de parler de la camaraderie de lutte ?

Tout à fait. La fraternité a quelque chose de religieux, comme un lien transcendant. Dans la camaraderie, c’est une lutte concrète qui unit, pas un lien d’origine, mais la victoire vers laquelle on tend. Ce « Je t’aime, dis-moi tout », cette communion des âmes, cette transparence attendue dans la fraternité telle qu’on l’invoque fréquemment…, ce décor idéologique me semble chrétien. Il faut s’en détacher lorsque la personne que l’on souhaite aider « fraternellement » ne se livre pas, à la fois parce que son identité culturelle est très éloignée de la vôtre — je l’ai vécu avec des migrants de la Corne de l’Afrique — et parce qu’elle protège stratégiquement sa subjectivité blessée derrière un secret.

« Le droit au secret révèle la liberté du sujet », avez-vous avancé lors d’une allocution. Il est justement attendu des exilés en demande d’asile une forme d’extrême transparence. Des pratiques institutionnelles entières visent cette mise à nu, mouvement que l’on constate tout autant dans les lois sécuritaires qui concerne cette fois l’ensemble de la population…

« Trotsky listait le droit d’asile parmi les composantes de la démocratie, au côté du droit de vote ou de la liberté de la presse. Rien de moral dans le droit d’asile, que du politique. »

Facebook, le registre de l’état civil et l’esthétique people nous refusent le droit au secret. Nos téléphones portables, les applications pour « perdre tant de kilos », voir ce que je consomme en calories, nos corps que l’on confie en restant branchés en permanence… Politiquement, un constat similaire : si la droite ou la gauche n’existent plus selon monsieur Macron, nos sensibilités individuelles devraient céder le pas devant cette espèce de vivre-ensemble dont la gestion économique fournit le modèle. Ou encore : le secret médical existe-t-il encore ? Et puis, soudain, cette figure du migrant que l’on soupçonne de mensonge : lors du récit qu’il ou elle délivre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) pour obtenir l’asile, ou même dans les échanges d’un quotidien partagé. Il ou elle ne dit pas tout. Qu’y a-t-il de mensonger dans ce qu’une personne ne peut encore se dire à elle-même, tellement ce qu’elle a vécu peut être violent ? Je constate que le mot de mensonge dérange, alors j’emploie depuis quelques temps le terme « fictionnel » — Madame Bovary est une identité fictionnelle : elle n’a pas existé et pourtant elle existe pour nous. Le migrant qui arrive est porteur de ce droit au secret, et il nous enseigne que nous aussi y avons droit. Bien que la psychanalyse soit complètement entrée dans les mœurs — même lorsqu’elle fait l’objet de rejet —, il est édifiant que l’on n’a pas compris son message fondamental, qui est que nous sommes, en tant que sujets psychiques, ancrés sur de l’inconscient, de l’insu, du secret. Le droit d’asile s’accompagne d’un droit à l’opacité, pour reprendre le terme de Glissant.

Un autre écueil serait de ne penser l’exilé uniquement comme victime.

C’est pourquoi je parle d’un nouveau sujet politique, échappant aux anciennes catégorisations. La notion de subalterne a été remise en circulation par les études postcoloniales alors que Gramsci l’avait développée en prison, c’est-à-dire en exil. En l’érigeant dans le cadre d’une pensée marxiste — théorie, comme on le sait, plutôt déterministe —, il introduit de l’indéterminé, de l’individuel, du corporel, ce qui échappe, n’est pas saisi. Et le migrant représente aujourd’hui ce corps autre. Les subalternes deviennent dans la critique gramscienne puis postcoloniale ceux qui n’ont aucun pouvoir et qui n’ont même pas droit de parole pour le réclamer. Des subalternes, les esclaves, des êtres humains au monde à qui non seulement était déniée la subjectivité individuelle mais autant politique. Le migrant est aujourd’hui, parmi d’autres, ce subalterne à qui est refusée l’identité politique et, partant, la participation au fonctionnement démocratique. Cependant, l’extériorité même suscitée par ce processus de négation le met en position d’énoncer les éléments d’une critique de la démocratie telle que comprise et pratiquée de nos jours. Trotsky listait le droit d’asile parmi les composantes de la démocratie, au côté du droit de vote ou de la liberté de la presse. Rien de moral dans le droit d’asile, que du politique, et c’est donc sur ce terrain-là qu’il faut le défendre.

Irenaeus Herok

Nous sollicitions l’auteur critique, et vous nous apprenez que vous allez présenter une liste aux élections européennes. Quels objectifs vise cette initiative ?

D’abord, préciser qu’il n’y a pas rupture mais évolution. La conscience des enjeux du processus migratoire dans notre modernité m’a poussé il y a des années à en faire un objet de recherche. De la recherche, je suis passé à l’humanitaire car le réel m’interpellait et m’interdisait la prise de distance, puis de l’humanitaire au politique. Ensuite, rappeler que la littérature est en soi un regard sur le monde, un regard que l’on peut traduire philosophiquement, moralement ou politiquement. Les options sont ouvertes. Pour l’heure, la troisième me guide. Devant la gravité de la situation et l’incurie de l’Union européenne, j’ai saisi l’occasion de l’imminence des élections européennes qui se tiendront en mai 2019 pour lancer l’initiative d’une liste nommée « Pour une Europe migrante et solidaire ».

On nous dit que la migration sera au centre des débats et que les listes des partis s’en empareront pour affirmer leurs positions. Peut-être, mais pour notre liste, autonome et issue de la société civile, la visée est double : proposer des mesures élaborant une politique d’accueil fidèle aux principes d’hospitalité de l’Europe et poser sur cette base un renouveau démocratique solidaire propre à protéger toute population vulnérable ou démunie en Europe. Avec des objectifs immédiats : influencer les mesures adoptées au Parlement européen dans le sens d’une politique migratoire alternative ; attirer l’attention sur la véritable ampleur de la question migratoire actuelle en Europe et son inscription dans le long terme ; travailler les articulations entre les politiques européennes et les politiques nationales sur les politiques migratoires. Il s’agit aussi de représenter les migrants considérés comme une composante non nationale et non territoriale de la population européenne et de contrer — frontalement, dirais-je, et non courtoisement — les discours xénophobes de l’extrême droite, qui ne constitue plus une menace pour demain mais une réalité : le néofascisme est là, en Italie, en Hongrie, et au Parlement européen. Nous déclinerons également des propositions concrètes : la transformation des règlements de Dublin, un droit d’asile européen, un statut juridique (inexistant aujourd’hui) pour le migrant climatique, la disparition des camps, etc. Le but est de réinscrire la conscience européenne dans la tradition de l’accueil de l’étranger et, sur ces valeurs d’hospitalité et de solidarité, redonner à l’Europe l’identité qui est la sienne et qu’elle a bradée au profit d’une définition gestionnaire et économique.

Crédits photo bannière : Irenaeus Herok

- Ndlr : Claude Lefort postule qu’à la suite des Révolutions du XVIIIe siècle, le « le corps du Roi » ayant été dissout tant physiquement que politiquement, le pouvoir est « vide ». Dès lors, le monde social, — relationnel et non plus substantiel — qui compose la démocratie a pu exister en dehors d’un rapport unifié au pouvoir.[↩]

REBONDS

☰ Lire notre entretien avec Jacques Bidet : « Marx et l’immigration : mise au point », septembre 2018

☰ Lire notre témoignage « Semira adamu — résister en centre fermé », septembre 2018

☰ Lire notre reportage « Italie-France : passer la frontière », par Sana Sbouai, décembre 2017

☰ Lire notre témoignage « De réfugié à fugitif », novembre 2017

☰ Lire notre entretien avec le Gisti : « Droit d’asile, ça se durcit d’année en année », novembre 2017

☰ Lire notre témoignage « Patrick Communal — Le droit au service des laissés-pour-compte », décembre 2016

☰ Lire notre témoignage « Ne pas laisser de traces — récit d’exil », Soufyan Heutte, juillet 2016

☰ Lire notre article « Réfugiés : au cœur de la solidarité », Yanna Oiseau, mai 2016

☰ Lire notre article « Crise des réfugiés : ce n’est pas une crise humanitaire », Yanna Oiseau, mai 2016