Texte inédit pour le site Ballast

Deux noms : Almería et Goytisolo. Une cité portuaire au sud de l’Espagne et un écrivain du même pays décédé en juin dernier. 40 000 hectares de serres recouvrent les terres de la première afin d’approvisionner l’Europe du Nord en légumes, l’hiver venu ; des romans, des essais et des reportages constituent l’œuvre du second, dont la mère fut tuée lors des bombardements franquistes. Une centaine de milliers d’immigrés travaillent, sans papiers pour une partie d’entre eux, dans la région ; Goytisolo dénonça le traitement réservé à ces hommes qui occupent « des postes qu’aucun Espagnol ne veut occuper ». Deux noms pour un reportage — parcourir la ville dans l’ombre du romancier disparu. ☰ Par Louis Raymond et Ramiro González Coppari

« Il avait un pied sur sa gorge tandis que les voisins, qui le connaissaient, criaient : Arrêtez, cet homme est malade ! Vous allez le tuer !

» Le 18 mars 2017, la mort d’un travailleur agricole marocain dans la petite ville de San Isidro, à quelques kilomètres à l’est d’Almería, a rappelé ces confins orientaux de l’Andalousie à d’autres souvenirs que le tournage de western spaghetti. Le contrôle effectué par la Guardia Civil au domicile de M. Hamid a dégénéré. Sous le stress, la victime, atteinte de la maladie de Parkinson, a fait un accident cardio-vasculaire dont elle est décédée presque instantanément. La version officielle fait état d’une résistance opposée aux forces de l’ordre intervenues en raison d’un appel pour « violences conjugales ». Mais, dès le lendemain, famille, amis, associations et ONG ont défilé pour contester cette version. Selon eux, celle-ci avait été écrite pour disculper le garde civil — d’autant que la fille de M. Hamid affirme avoir appelé uniquement les secours. Les manifestants, plusieurs centaines de personnes, exigeaient davantage d’humanité dans le traitement quotidien infligé aux travailleurs migrants dans la région1.

Explorateurs de la mer de plastique

« Nous comprenons pourquoi l’écrivain espagnol Juan Goytisolo s’estimait fier d’avoir été déclaré persona non grata dans cette ville. »

L’homme qui fait le récit de ce drame est un homme en colère. Il est également marocain. Avant de devenir l’un des représentants de la branche agricole du syndicat des travailleurs andalous (SOC-SAT) pour la ville d’El Ejido — à l’ouest d’Almería, cette fois —, il a lui aussi travaillé dans les champs, dans des serres en plastique. La situation qu’il décrit, sous le regard d’Ernesto Che Guevara et de Fidel Castro, dont les visages sont peints sur les murs de sa permanence syndicale, est difficilement imaginable dans un pays européen : en plus d’être cet enfer esthétique qui lui a valu le sobriquet de « mer de plastique », la « campagne d’Almería » — cette bande de terre aride prise entre les contreforts de la Sierra Nevada et la Méditerranée — est un lieu d’exploitation des travailleurs agricoles immigrés et de ségrégation raciale que les autorités locales ne sont pas loin de cautionner. Après une heure d’entretien, nous comprenons pourquoi l’écrivain espagnol Juan Goytisolo, décédé au mois de juin 2017, s’estimait fier d’avoir été déclaré persona non grata dans cette ville pour avoir dénoncé dans une série d’articles la « saleté du racisme » qui y avait pris racine dans les années 19902.

Le récipiendaire du prix Cervantes 2014, qui avait vécu l’essentiel de sa vie en dehors de l’Espagne — entre la France et le Maroc — fréquentait la région depuis longtemps. La première fois qu’il l’avait visitée, c’était en 1957. Le récit qu’il avait tiré de ce premier séjour, publié sous le titre de Campos de Nijar en 1959, faisait état de villages habités tout au plus par quelques centaines d’âmes assoiffées, où l’activité économique se résumait à la poterie, au raisin, à la vente des figues de barbarie et à l’exploitation de la mine d’or de Rodalquilar. Puis il était revenu au début des années 1960, cette fois accompagné, notamment, de Simone de Beauvoir3. Déjà, le paysage avait commencé à changer. Suite à la désastreuse phase d’autarcie économique initiée en 1939, Franco avait mis sur pied, en 1960, un « plan de stabilisation nationale ». Dans les environs d’Almería, on observait déjà les prémices d’une industrialisation de l’agriculture ; l’Institut national de la colonisation avait commencé à faire creuser des puits et nourrissait l’espoir de promouvoir le tourisme. Les premières serres étaient là, mais ce n’est qu’après 1992, année des Jeux olympiques de Barcelone et de l’Exposition universelle de Séville, que la transformation fut vraiment actée et que la « mer de plastique » commença à s’étendre.

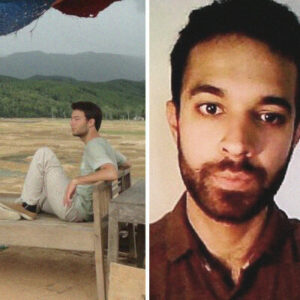

Juan Goytisolo (DR)

La terre et les hommes qui la travaillent

Les migrants sont d’abord venus du Maroc et d’Algérie. À partir de la fin des années 1990, ils ont été rejoints par des personnes venues d’Afrique sub-saharienne, de l’Équateur et d’Europe de l’Est. L’économie de la région battait son plein : les fils des Alpujarras, le flanc méridional de la Sierra Nevada, descendaient de la montagne pour acheter un lopin, rarement plus de deux ou trois hectares, y installaient une serre, achetaient des semences de tomate ou de salade au distributeur local, puis employaient, légalement ou non, des travailleurs immigrés pour de courtes durées (payés parfois à l’heure ou à la journée) afin de faire le travail qu’ils ne voulaient plus faire. Les marges à la revente, variables entre les différents produits selon les cours, étaient bonnes, en raison du faible coût de main d’œuvre — au maximum 5 000 pesetas (190 francs, soit environ 29 euros) par jour à la fin des années 1990. Mais l’intérêt économique était ailleurs : le climat, les serres et la technique du sablage4 permettaient de produire toute l’année, et donc d’approvisionner les supermarchés européens pendant l’hiver. Alors, très vite, les villes ont grossi à la périphérie d’Almería. El Ejido, qui n’était qu’un petit bourg agricole en 1950, est devenue une ville de plus de 50 000 âmes. Les fermettes (cortijos) tenaient encore debout, quoique délabrées et parfois sans eau ni électricité ; elles servaient au logement des migrants sans-papiers, quand ceux-ci n’habitaient pas un abri de fortune, fabriqué avec des chutes de plastique.

« Là, dans les Pouilles où l’on cultive aussi la tomate, il a passé un an avant que son frère ne le fasse venir en Espagne. D’autres, comme Abdul, sont ici depuis plus longtemps. »

Le 5 février 2000, le meurtre d’Encarnacion Lopez, 26 ans, par Lecir Fahim, un immigré marocain de 22 ans considéré comme « déséquilibré mental », met le feu aux poudres. Les ressorts du miracle économique de la région d’Almería sont cruellement dévoilés : l’Espagne « tolérante » apprend avec horreur que des émeutes racistes ont éclaté en représailles et qu’on a fait la chasse au Maure dans une ville andalouse. Les regards en chiens de faïence sont devenus affrontements, les logements des migrants sont pris pour cible, les voitures brûlent et la mairie (dirigée par le Parti populaire) ne semble rien faire pour calmer le jeu. En réaction, les travailleurs agricoles se lancent dans une grève générale et illimitée, dont l’une des revendications est la reconstruction des cortijos détruits pour en faire des logements sociaux. Madrid envoie 500 gardes civils en renfort et Juan Enciso, le maire d’El Ejido au moment des faits, bataille ferme : si logements sociaux il y a, ils seront construits au milieu de la « mer de plastique » et pas en centre-ville. Au café, sur la grand-place à l’architecture moderniste, on s’accorde à dire que plus rien ne sera comme avant. Quant à Juan Goytisolo, qui n’avait pu observer qu’à distance les échauffourées en raison de l’inimitié officiellement déclarée à son endroit, il travaille à une compilation de textes sur le sujet des relations historiques entre Maures et Espagnols en Andalousie, qui paraîtra en 2003 sous le titre España y sus Ejidos.

En 2017, la situation s’est améliorée — après un moment de pression sur le marché du travail lors de la crise de 2008, lorsque la main d’œuvre illégale du boom immobilier espagnol a tenté de se replier sur l’agriculture. Les Marocains sont toujours les plus nombreux, mais la communauté d’Afrique sub-saharienne a grossi à un rythme tel qu’elle les a presque rattrapés en nombre. D’après l’estimation de la SOC-SAT, il y a environ 140 000 travailleurs immigrés dans toute la région d’Almería, dont environ un quart sont sans papiers. Plus qu’en 2000, mais avec proportionnellement beaucoup moins de personnes en situation illégale. Certaines viennent d’arriver, comme Youssoupha, 18 ans. Il a quitté le Sénégal il y a plus de trois ans, puis a attendu trois mois dans le désert qu’un bateau l’emmène depuis la Libye vers le sud de l’Italie. Là, dans les Pouilles où l’on cultive aussi la tomate, il a passé un an avant que son frère ne le fasse venir en Espagne. D’autres, comme Abdul, sont ici depuis plus longtemps et, dans la mesure où ils ont leurs papiers, estiment leur situation meilleure que dans leur pays d’origine. Bien sûr, il a fallu payer les « patrons », parfois jusqu’à 6 000 euros, pour obtenir le contrat de travail qui permet de prouver que l’on a passé trois ans sur le territoire et ainsi prétendre à un titre de séjour. Les conditions de travail des migrants dans la région d’Almería sont aujourd’hui très bien documentées, grâce aux nombreuses enquêtes journalistiques et aux rapports des ONG. Évidemment, cela n’a pas fait disparaître les mauvaises pratiques — un documentaire récent de la chaîne Arte5 attestait ainsi du fait que les migrants illégaux étaient payés en moyenne entre 34 et 37 euros la journée de travail, le minimum légal étant de 46 euros. Le problème de l’exploitation reste réel : mais s’il perdure, c’est qu’il a sa logique micro-économique.

La « mer de plastique » (DR)

Le terrain de jeu des titans

Le modèle de l’exploitation familiale reste majoritaire, mais il perd peu à peu du terrain. Ce qui est désormais pointé du doigt, c’est l’entreprise allemande, néerlandaise ou britannique (dont on se garde bien de citer le nom) qui achète la terre et en confie la gestion à un agriculteur local. Tant la SOC-SAT que les cultivateurs que nous avons rencontrés chez un distributeur local de semences s’accordent là-dessus — ce qui est assez rare pour être souligné. Un autre facteur réside dans la nature de ce qui est cultivé et les recours chimiques nécessaires à une production continue tout au long de l’année — mais il est plus difficile d’obtenir un commentaire des agriculteurs sur ce sujet. Par peur de la mauvaise publicité. Ici, les semences de poivrons « California » ont des noms grecs évocateurs : « Prométhée », « Egée », « Aristote », etc. La Méditerranée antique pour travestir le solide ancrage local des nouveaux titans : l’américain Monsanto et le suisse Syngenta (ce dernier disposant d’ailleurs d’un institut de recherche à El Ejido même). La région est la seule d’Espagne à produire sans subventions européennes, sauf pour les très rares exploitations qui tentent la culture biologique. Alors, quand les semences sont plus chères d’année en année et que les cours sont bas, il faut s’arranger pour réduire le coût de la main d’œuvre. À la fin de l’année 2006, un scandale avait éclaté en Europe : les piments et les poivrons d’Almería comportaient des traces d’isophenphos méthyl, un pesticide illégal et hautement toxique. Les consommateurs des pays riches se sont inquiétés à raison pour leur santé, mais c’est bien dans les champs que se trouvaient les personnes les plus exposées au risque. Travailleurs migrants qui, employés à la journée, ne s’étaient pas vus remettre un masque de protection ; et, au-delà, tous les habitants de la région, du fait de la pollution au nitrate des ressources aquifères. Depuis 30 ans, on puise l’eau beaucoup plus vite que les réserves ne se renouvellent, et le contrôle environnemental reste somme toute approximatif : les autorités semblent davantage préoccupées par le maintien de la fragile coexistence entre les communautés.

Coexister ou cohabiter

« La région est la seule d’Espagne à produire sans subventions européennes, sauf pour les très rares exploitations qui tentent la culture biologique. »

La défense des migrants et de leurs conditions de travail reste une tâche difficile à mener au quotidien. Des efforts ont été entrepris pour mettre en place une politique de sanctions à l’encontre des « employeurs voyous », mais la SOC-SAT dénonce leur inefficacité : il suffit d’un SMS pour prévenir de l’imminence d’un contrôle, rendant les flagrants délits très rares. La question du logement demeure un problème : malgré les recommandations de Madrid et la crise de l’année 2000, il n’y a toujours pas assez de logements sociaux disponibles, et les migrants, même ceux qui disposent d’un emploi stable et d’un titre de séjour, continuent de vivre dans des conditions extrêmement difficiles. À la première étincelle, l’accumulation des ressentiments risque de mettre le feu aux poudres, sous le regard anxieux d’une population locale consciente du fait que sa fragile prospérité réside dans le statu quo.

Aux dires des ONG, qui font dans les environs d’Almería un travail nécessaire et remarquable, la situation peut se résumer par la formule « Coexistence, mais pas convivence » — « convivence », un terme à la résonance toute espagnole et certainement moins galvaudé que son équivalent français de « vivre ensemble ». C’est en faveur de la convivence qu’agit par exemple une association comme la CEPAIM6, avec des projets centrés sur la cohésion sociale, qui incluent les administrations municipales, les ONG au contact des migrants, les migrants eux-mêmes et la population locale, et portent notamment sur la question épineuse du logement. L’espoir d’œuvrer à une meilleure compréhension mutuelle, malgré l’implacable réalité économique. Voilà un leitmotiv que ne renierait pas Juan Goytisolo, écrivain doué d’une grande acuité de journaliste : son œuvre a pour beaucoup consisté en la déconstruction du mythe d’une identité espagnole unique, voyant dans les chefs‑d’œuvre littéraires de l’Espagne des inspirations arabe et juive — jusqu’à faire du « mudéjarisme7 » un idéal esthétique.

Photographie de bannière : DR

Photographie de vignette : Can Stock Photo

- « Lo mato la Guardia Civil », communiqué de presse de la SOC-SAT Almería, 19 mars 2017.[↩]

- Voir notamment « Quién te ha visto y quién te ve », El Pais, 19 février 1998.[↩]

- De ce deuxième voyage, il tirera La Chanca, du nom d’un quartier de la ville d’Almería, qui sera censuré en Espagne jusque dans les années 1980.[↩]

- Enarenado, en espagnol : cette technique, découverte en 1956, consiste à faire un mélange de terres argileuse et non argileuse pour garder la chaleur et cultiver tout au long de l’année.[↩]

- Les naufragés de la mer de plastique, Gilles Gasser et Jean-Marie Barrère, Arte, France, avril 2017, 24 minutes.[↩]

- Association espagnole dont la mission est de promouvoir un « modèle de société inclusif et interculturel ».[↩]

- Le terme « mudéjar » désignait les musulmans vivant en terre chrétienne, dans l’Espagne médiévale. Le mudéjarisme est l’influence des mudéjars sur la culture et la construction de la nation espagnole après la fin de la Reconquista, en 1492.[↩]

REBONDS

☰ Lire notre reportage « Italie-France : passer la frontière », ☰ Lire notre témoignage « De réfugié à fugitif », novembre 2017

☰ Lire notre entretien avec le Gisti : « Droit d’asile : ça se durcit d’année en années », novembre 2017

☰ Lire notre carnet « Se souvenir de la frontière : Gibraltar », Maya Mihindou, juin 2017

☰ Lire notre témoignage « Patrick Communal — Le droit au service des laissés-pour-compte », décembre 2016

☰ Lire notre témoignage « Ne pas laisser de traces — récit d’exil », Soufyan Heutte, juillet 2016

☰ Lire notre reportage « Réfugiés : au cœur de la solidarité », Yanna Oiseau, mai 2016

☰ Lire notre reportage « Crise des réfugiés : ce n’est pas une crise humanitaire », Yanna Oiseau, mai 2016