Texte paru dans le n° 11 de la revue papier Ballast (juin 2021)

« [N]ous avons la République de l’égalité à fonder », lance André Léo en 1871. La native du Poitou a 46 ans et une œuvre reconnue de romancière à son actif. Membre de la Première Internationale et fondatrice de Société de revendication des droits de la femme, la militante socialiste, républicaine et féministe s’engage alors aux côtés de la Commune de Paris. Elle appelle le monde rural à rejoindre la cause du prolétariat urbain et les femmes à être mieux intégrées à la lutte pour la démocratie. « Il faudrait cependant raisonner un peu : croit-on pouvoir faire la Révolution sans les femmes ? » André Léo disparaîtra en 1900 : longtemps oubliée, elle apparaît aujourd’hui comme l’une des voix importantes de son temps. Portrait. ☰ Par Élie Marek

Édith Thomas, celle qui, la première et le mieux, parla de la journaliste, romancière et communarde, l’exprima à sa manière : « Aux yeux des marxistes orthodoxes, André Léo est un « individu » quelque peu suspect d’anarchisme et vaguement inquiétant. Aux yeux des révolutionnaires anarchisants, elle est beaucoup trop raisonnable. Aux yeux de la bourgeoisie, elle est révolutionnaire. Bref, inclassable, et de ces gens qu’aucune cause ne peut vraiment tirer à soi1. » Aucune cause à soi, certes, mais plusieurs défendues tout au long de sa vie. Née fille dans une campagne de l’Ouest, André Léo s’efforcera de sortir les femmes de leur mise sous tutelle, et les paysans de leur isolement ; élevée dans la libre pensée, elle choisira d’en partager les fruits, dans ses livres comme dans la généralisation de l’instruction, pour laquelle elle plaide ; actrice des révoltes de son siècle, elle en tirera de dures leçons, certes, mais ne cessera d’en célébrer la spontanéité.

« Née fille dans une campagne de l’Ouest, André Léo s’efforcera de sortir les femmes de leur mise sous tutelle, et les paysans de leur isolement. »

Pour se figurer son enfance, il convient d’imaginer un bourg du Haut-Poitou. Comme ailleurs, une rivière y coule avant de se jeter dans plus grande qu’elle. Celle-ci a pour nom la Vonne et s’en va rejoindre le Clain, dont les eaux se mêlent à la Vienne, à quelques kilomètres de Poitiers. Le village a tout de l’exemple : un mur d’enceinte, en partie maintenu ; une tour comme seule relique d’un château ancien ; des maisons cossues, d’autres un peu moins, d’autres pas du tout ; des champs, enfin, où l’on élève et cultive conjointement. Ce bourg, c’est Lusignan, là où, un jour d’août 1824, naît Léodile Béra. La France d’alors a vu sa monarchie restaurée et deux Bourbons se succèdent — Louis XVIII et Charles X, des rois dont peu se souviennent. Cette monarchie, Léodile Béra la honnira sa vie durant, quelles qu’en soient les formes — empire comme république bourgeoise2 — et quel que soit son nom : c’est en signant André Léo qu’elle en fera la critique.

On sait peu de choses de l’enfance de Léo, si ce n’est qu’elle fut instruite, nourrie de promenades agrestes et de conférences auprès de son père franc-maçon dans quelque salle de la préfecture toute proche. C’est là qu’elle aurait rencontré Grégoire Champseix, disciple du socialiste Pierre Leroux et membre, un temps, de la communauté de Boussac3, dans la Creuse, où il contribua à animer La Revue sociale. C’est dans ce même journal qu’André Léo publie ses premières nouvelles et billets d’opinion. Elle signe Victor Léo, ou Léo seulement. Nous sommes en 1850 et, bientôt, elle trouvera son nom de plume et n’hésitera plus sur la forme à donner à ses écrits et à ses convictions.

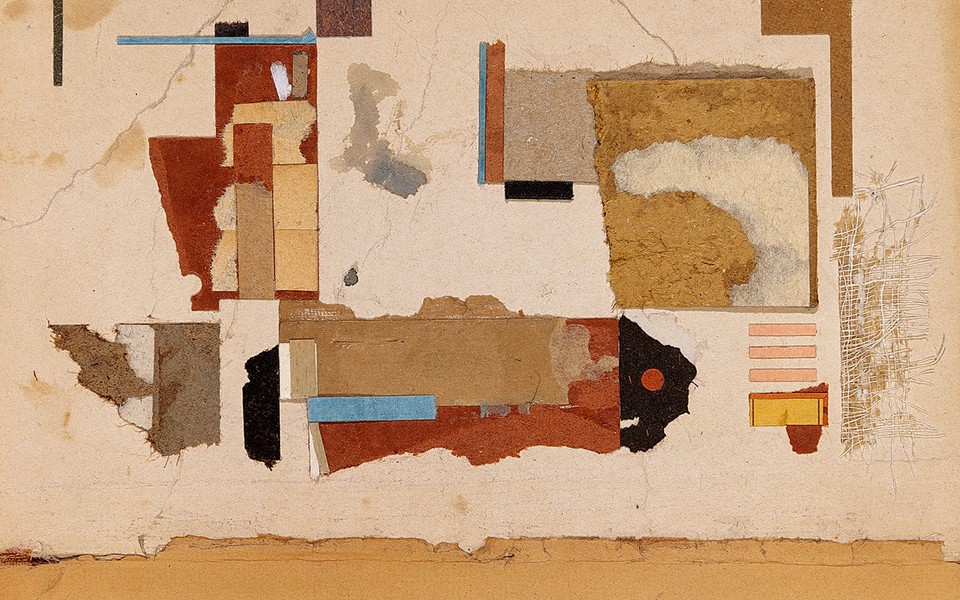

[Jacob Whibley | http://jacobwhibley.com]

Pour les républicains qui n’ont pas eu à fuir à la suite des journées insurrectionnelles de juin 1848, le plébiscite de Louis Napoléon Bonaparte, en 1851, puis la proclamation du Second Empire, l’année suivante, rendra l’exil inévitable. C’est alors le cas pour André Léo, comme ce le sera vingt années plus tard. La vie de Léo fut, ainsi, double en bien des façons : deux exils qui firent suite, chacun, à un épisode révolutionnaire ; deux compagnons des plus socialistes, Grégoire Champseix d’abord, puis Benoît Malon ; des jumeaux nés d’une union avec le premier, André et Léo, qui baptisèrent incidemment leur écrivaine de mère ; deux pays ruraux, le Poitou où elle revint si souvent et l’Italie où, une décennie durant, elle fit fructifier un verger. Et puis deux engagements, qu’elle reconduisit jusqu’à sa mort en 1900 : l’union libre et consentie entre des sexes dont on reconnaîtrait enfin l’égalité ; l’union politique entre paysans et ouvriers qui, ensemble, triompheraient du pouvoir qui définit chaque jour leur conduite.

C’est d’abord par l’écrit qu’André Léo aborde les questions portées par chacun de ses positionnements politiques. L’amour défait de ses carcans hérités est le premier objet auquel s’attache l’écrivaine. Il s’agit, toujours, de dénoncer une morale sociale qu’elle désapprouve. C’est le célibat féminin qui offre à André Léo la trame de son premier roman, Une vieille fille ; ce sera le désamour dans Un divorce. Ces deux œuvres, écrites entre la Suisse et Paris, ont pour décor la Confédération helvétique, qu’elle parcourt durant son exil. Entre les deux, il convient d’aborder l’union.

« On s’enflamme à propos de la révolution espagnole de 1868 ou pour l’unification du mouvement ouvrier européen. »

Elle en connaît les rudiments pour s’être mariée librement en 1851 avec Grégoire Champseix. Son activisme républicain a contraint ce dernier à fuir jusqu’à Lausanne où elle l’y a rejoint. Le couple est de la même trempe et du même milieu. Une relation qui ne souffre pas de contradicteurs, dirions-nous. Tout autre est le genre d’union qu’André Léo aborde dans son deuxième roman, Un mariage scandaleux. Lucie est une bourgeoise et Michel un paysan. Ils s’aiment dans une campagne similaire à celle que Léo a connue durant sa jeunesse. La romancière en sait toutes les subtilités, tous les angles morts. Et, parmi ceux-là, des injustices qu’elle condamne, comme celle qui interdit l’amour par-delà les classes. La critique de l’union, subie de même que désavouée, apparaît comme une première tentative de transgresser les frontières que la société bourgeoise bâtit partout où elle s’épand. C’est à l’occasion de la parution de ce roman que Léo entre en contact avec la famille Reclus, avec laquelle elle affinera ses raisonnements politiques. Élie, l’aîné, passionné d’ethnologie, fait une recension de son ouvrage : voilà qu’une amitié commence. Les liens qu’André Léo noue avec nombre des membres de la famille vont grandissant. Sa correspondance avec Élie puis avec son frère le géographe libertaire Élisée, ainsi qu’avec leurs compagnes respectives, Noémie Reclus et Fanny L’Herminez, est d’importance. Elle ne s’arrête pas, alors même que Léo et ces quatre camarades se retrouvent voisins de palier, dans un immeuble du quartier des Batignolles à Paris, où sont revenus s’installer André Léo et Grégoire Champseix, lequel meurt en 1863.

Selon l’historien Federico Ferretti, ce réseau s’élargit, par-delà le voisinage, aux représentants des alternatives politiques parisiennes : dans les années 1860 « cette adresse est familière à nombre de socialistes français comme étrangers et aux autres opposants au régime de Napoléon III4 ». S’il peut sembler futile de s’étendre sur les relations mondaines d’une poignée de socialistes, il n’en est rien, en vérité, tant ces derniers influencèrent leur temps : on y trouve, entre autres, Blanqui, Bakounine et Louise Michel. Les exilés d’hier que sont Élisée Reclus et André Léo accueillent dans leur salon celles et ceux d’aujourd’hui. On y condamne la perpétuation de l’esclavage aux États-Unis et on s’organise pour commémorer la mort de John Brown5. On s’invective sur les causes de l’atonie politique française, étouffée dans la richesse impériale à laquelle s’opposera, plus tard, un luxe tout — « communal » celui-là, comme le dira l’auteur des paroles de L’Internationale Eugène Pottier6. On s’enflamme, enfin, à propos de la révolution espagnole de 1868, événement qui voit se brouiller Élie Reclus et Bakounine, ou pour l’unification du mouvement ouvrier européen. Aussi, c’est dans ce même quartier que se forme la première section de l’Association internationale des travailleurs, fondée à Londres l’année 1864. Un bouillonnement internationaliste et urbain, dirait-on.

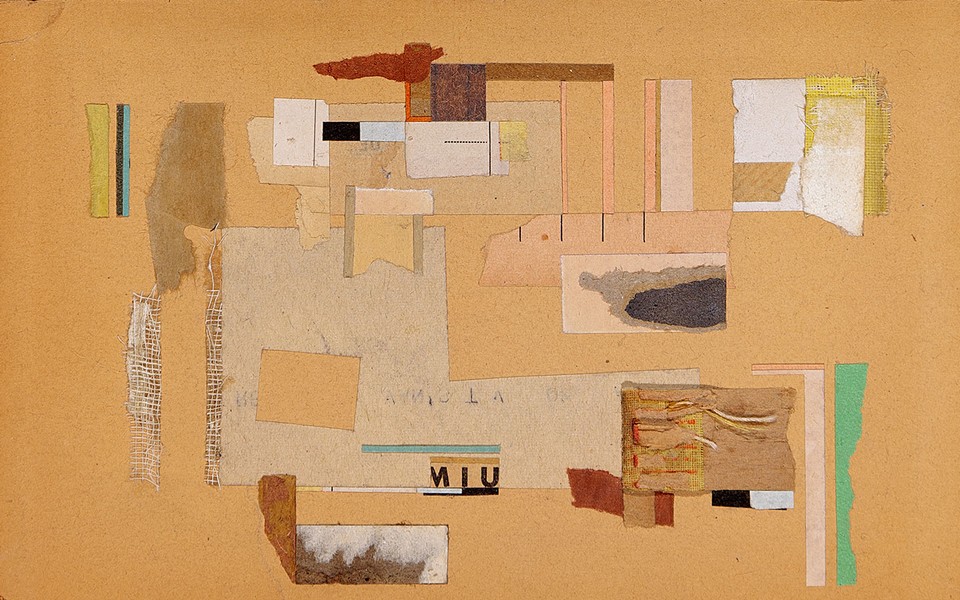

[Jacob Whibley | http://jacobwhibley.com]

S’affirme également chez certains la conviction selon laquelle campagne et ville se doivent de communiquer pour qu’une révolution advienne. André Léo, Élisée Reclus et Benoît Malon sont les principaux tenants de cette idée. Ainsi les deux premiers esquissent-ils un périodique à même d’assurer un lien qui, à l’époque, est inexistant. Ils assemblent quelques feuilles en un prospectus distribué dans la rue ou inséré dans un journal. Son titre : À tous les démocrates. Son but : trouver des fonds pour soutenir la publication d’un hebdomadaire à destination des campagnes qui s’intitulerait L’Agriculteur, journal du dimanche. L’initiative n’aura pas de suite. Le ton est quelque peu moraliste, il est vrai. « Voici plus de dix-huit ans que les paysans gouvernent la France — par délégation », lit-on dans le manifeste inaugural. Autant d’élus choisis par des masses qu’il conviendrait d’élever : « [L]a tâche de la démocratie [est] évidente : éclairer le peuple, et particulièrement celui des campagnes, plus ignorant et plus nombreux. » Les appels en ce sens, souvent, ne rencontreront rien d’autre que le silence. On peut toutefois souligner l’originalité de celui-ci : on tente de créer un journal qui s’intéresse à son public plutôt que de chercher à l’attirer à des idées lui étant étrangères. Pour André Léo, c’est là une nécessité. L’éducation serait le moyen le plus sûr pour conduire à l’émancipation. Les contingences historiques ne manqueront pas d’y ajouter la révolte.

C’est lors de la Commune de Paris que Léo exprime le plus clairement son désir de voir s’unir salariés des usines et des champs. Ainsi paraît le 3 mai 1871 « Le socialisme aux paysans », appel conçu à quatre mais rédigé presque entièrement par la romancière7. La signature est éloquente : les « travailleurs de Paris » s’adressent aux « travailleurs des campagnes » pour faire front contre un commun exploiteur. « Frère, on te trompe. Nos intérêts sont les mêmes. Ce que nous demandons, tu le veux aussi ; l’affranchissement que nous réclamons, c’est le tien. […] Qu’importe que l’oppresseur ait nom : gros propriétaire ou industriel ? » Prenant la responsabilité de parler pour le soulèvement, André Léo conclut : « Ce que Paris veut […] c’est la terre au paysan, l’outil à l’ouvrier, le travail pour tous. » Tentative salutaire, aurait-on pu dire. Tentative infructueuse, se serait-on entendu répondre.

« Fédérer les ouvriers et les paysans en une même

grande internationale des travailleurs. »

Contemporains et historiens s’accordent en effet pour nuancer l’audience qu’a reçue ce texte. Il aurait été tiré à 100 000 exemplaires, certes, mais « balancé en vain depuis des ballons dirigeables aux alentours de Paris8 » ; ou même, selon Louise Michel, été soigneusement détruit par les Versaillais avant d’atteindre la province. Si elle salue la démarche, Élisabeth Dmitrieff, animatrice de l’Union des femmes pendant la Commune, en déplore la modestie et le caractère tardif. Marx ne manquera pas d’en faire l’analyse quelques semaines après la répression : Versailles ne pouvait se permettre que l’information circule entre Paris et le reste du pays. « Les ruraux9 […] savaient que trois mois de libre communication entre le Paris de la Commune et les provinces amèneraient un soulèvement général des paysans ; de là leur hâte anxieuse à établir un blocus de police autour de Paris comme pour arrêter la propagation de la peste bovine10. » André Léo le rejoint sur ce point au moment de tirer les leçons de l’événement : « C’est ainsi qu’on excitait la France contre Paris, qui avait fait la République et la voulait maintenir11. »

Cent ans après les faits, les jugements n’ont guère changé. L’historien spécialiste de la Commune Jacques Rougerie argue, définitif, que « le communard est un citadin, un urbain ; il a tout le mépris du civilisé pour le paysan attardé ». Et si les mots d’André Léo sont sincères, « le plaidoyer reste rhétorique12 ». L’historienne états-unienne Kristin Ross, pour sa part, reconduit ces critiques, mais montre, à raison, quelque intérêt pour les positions défendues par André Léo. Ainsi affirme-t-elle « qu’il suffisait certainement d’avoir assisté à la fin de la Commune de Paris pendant la Semaine sanglante pour être convaincu de la nécessité de penser le rapport entre ville et campagne13 » — ce que Marx, acerbe de coutume envers les paysans, s’efforcera de faire les années suivantes. Ce que défendra aussi à la fin du siècle Élisée Reclus, dans une brochure qu’il adresse À mon frère le paysan14. Les mots, alors, seront sensiblement les mêmes : l’historien Mathieu Léonard va jusqu’à parler de l’appel aux paysans comme d’un « genre à succès dans la propagande anarchiste de la fin du XIXe siècle15 ». Près de trois décennies séparent ce texte de la tentative avortée de L’Agriculteur ; il semble que Reclus comme Léo n’aient en rien renoncé à leur volonté de fédérer les ouvriers et les paysans en une même « grande internationale des travailleurs ». On ne peut toutefois réduire les agissements d’André Léo durant la Commune à cet appel. Elle y prit sa part, et fit même bien plus.

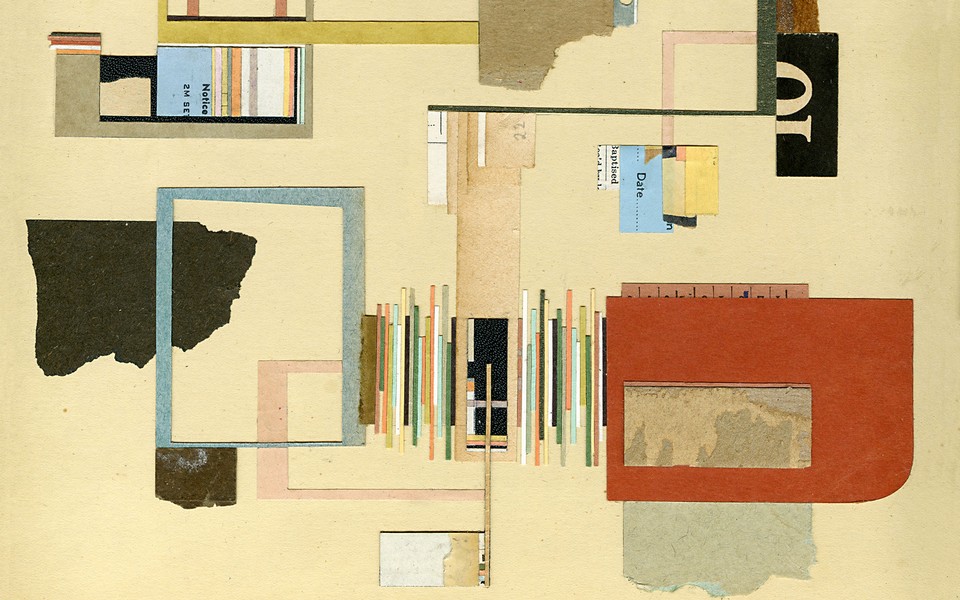

[Jacob Whibley | http://jacobwhibley.com]

Il a été dit que, exception faite de quelques figures bien connues, « tous les […] écrivains notables prirent position ouvertement contre la Commune, les uns de façon modérée, la plupart avec une virulence qui surprend aujourd’hui16 ». Les exceptions se nomment Rimbaud, Vallès, Verlaine, Villiers de L’Isle-Adam et, après la Semaine sanglante, Hugo. Aucune femme dans cette liste. George Sand était aux côtés de Zola et de Flaubert, qui n’ont pas su accueillir une once de désordre dans leur quotidien lustré. Alors qu’on la comparait à Sand, justement, pour ses romans, André Léo n’est que rarement associée à cette dernière à propos de la séquence communarde. Voilà pourtant une écrivaine qui s’est investie ! Elle a donné de la voix et de ses forces, sans compter. Il faut dire qu’en termes d’agitation, elle n’en est pas à son premier essai.

Oratrice, elle l’est déjà et se sait reconnue comme telle. Dans la salle de Vaux-Hall, sise dans le Xe arrondissement, elle a fait ses armes sous le Second Empire à propos du travail des femmes aux côtés de Louise Michel, Paule Minck et Maria Deraismes. Tandis que cette dernière fonde avec le journaliste Léon Richer l’Association pour le droit des femmes, Léo convie à son domicile amies et amis pour lancer une initiative similaire. La Société de revendication des droits de la femme voit ainsi le jour ; un manifeste demandant une réforme du Code civil pour une égalité complète est publié quelques mois plus tard.

« La romancière s’en était prise à l’antiféminisme latent dans les rangs républicains, et en particulier à la misogynie de celui qui inspirait alors nombre de socialistes français : Proudhon. »

Comme souvent avec André Léo, les écrits ont précédé les actes. Dans La Femme et les mœurs17, la romancière s’en était prise à l’antiféminisme latent dans les rangs républicains, et en particulier à la misogynie de celui qui inspirait alors nombre de socialistes français : Proudhon. Si l’esclavage a été aboli et si l’on se bat pour que les travailleurs de tous les pays s’émancipent, un groupe social a été oublié ; pire, « on n’y songea pas », ajoute Léo, amère. Comme Virginia Woolf sept décennies plus tard dans Trois Guinées, c’est par le versant économique qu’André Léo aborde les droits de son sexe à exister socialement et politiquement : « Car la revendication de la femme pour la liberté et l’égalité se complique d’une question matérielle immense. » Aussi faut-il s’organiser, multiplier les prises de parole et les articles de journaux, en dehors du camp progressiste comme en son sein ; car il en est des femmes comme de tout groupe amoindri, rabaissé, opprimé : « sans vouloir […] traiter [la femme] en égale, on la traite déjà en adversaire. »

Ces mêmes années, André Léo se découvre aussi militante de rue. Le 12 janvier 1870, ce sont les funérailles du journaliste Victor Noir, tué en duel par un cousin de l’empereur. La dépouille du défunt est transportée à travers Paris et ce sont 200 000 Parisiens et Parisiennes qui défilent à sa suite. Certains croient l’insurrection inéluctable. Louise Michel en fait partie. On la dit habillée en homme, de même que Léo, qui se tient à ses côtés, fondues toutes deux dans la foule. À la ceinture de la première, un poignard. À celle de la seconde, on ne sait. Louise Michel dira dans ses Mémoires : « Presque tous ceux qui se rendirent aux funérailles pensaient rentrer chez eux en république ou n’y pas rentrer du tout. » Mais les journalistes et futurs communards que sont Rochefort et Vallès tempèrent le cortège : la Révolution sera pour plus tard.

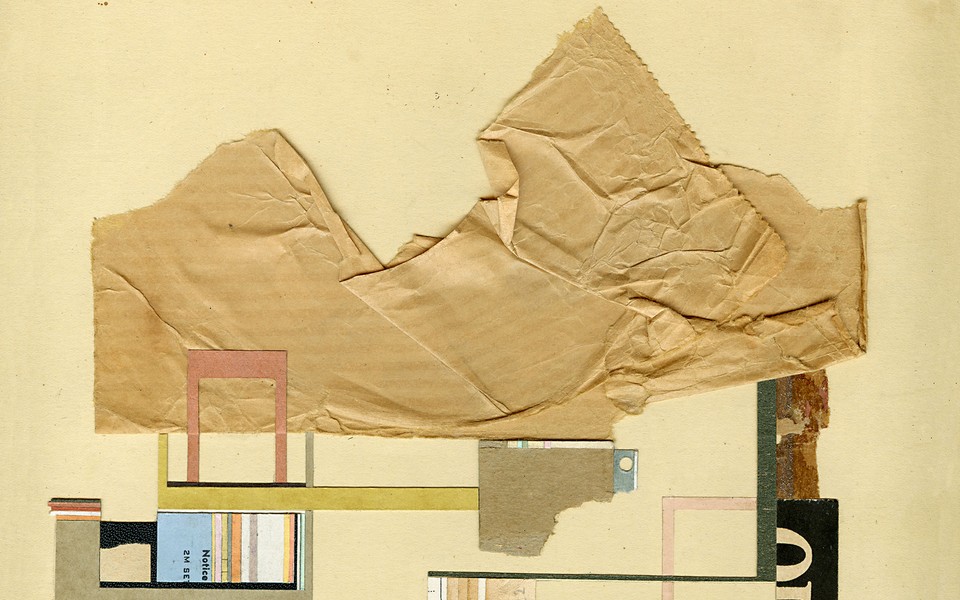

[Jacob Whibley | http://jacobwhibley.com]

Il n’est dès lors pas étonnant de retrouver Michel et Léo ensemble dans quelque club ou comité, pendant le siège de Paris d’abord, puis durant la Commune. De même les voit-on à l’avant des manifestations s’opposant à la reddition du pays, comme de celles apportant leur soutien aux hommes qui se battent contre la Prusse puis contre Versailles. Elles les rejoignent comme tant d’autres alors, tantôt ambulancières, cantinières ou soldates. Car si André Léo rabroue dans un premier temps ces femmes qui souhaitent s’engager contre les Prussiens, son discours change tout à fait lorsque la guerre devient civile. « Il ne s’agit plus aujourd’hui de la défense nationale ; mais — au lieu de se rétrécir, le champ de bataille s’est agrandi, il s’agit de défense humanitaire, des droits de la liberté. […] Maintenant le sort du droit en ce monde est lié au sort de Paris. Maintenant le concours des femmes devient nécessaire18 ».

Si les femmes ont été jusqu’alors tenues éloignées de la politique, « la démocratie ne triomphera qu’avec elles ». Or ce ne sont pas les tâches à accomplir qui manquent, mais leur organisation. Et André Léo de sommer Cluseret, général de la Commune, d’ouvrir des registres dans lesquels les femmes pourront s’inscrire sous les fonctions suivantes : « Action armée, Postes de secours aux blessés, Fourneaux ambulants. » Mais la présence des femmes aux avant-postes, quand il ne s’agit pas d’intendance, ne fait pas l’unanimité. Comme l’écrit Édith Thomas, « les officiers, les chirurgiens, leur sont nettement hostiles, les hommes de troupe, favorables19 ». André Léo aura un bon mot pour dénoncer ces importants qui rechignent à combattre auprès de femmes alors que la situation l’impose : « tandis que la plupart des chefs ne sont encore que des militaires, les soldats sont bien des citoyens20 ».

« Dans les sous-sols de l’église Saint-Lambert, des femmes parlent entre elles de religion et pas un homme n’est admis pour donner son avis ; à Saint-Germain‑l’Auxerrois, on prend par acclamation une résolution en faveur du divorce. »

Si la défense de la ville et son approvisionnement nécessitent des mesures d’urgence, la Commune paraît à beaucoup devoir durer toujours. On pense en conséquence. Les clubs bruissent d’idées nouvelles : dans les sous-sols de l’église Saint-Lambert de Vaugirard, des femmes parlent entre elles de religion et pas un homme n’est admis pour donner son avis ; à Saint-Germain‑l’Auxerrois, on prend par acclamation une résolution en faveur du divorce ; au club de la Révolution, que préside régulièrement Louise Michel, on décide de remettre les objets déposés au mont-de-piété à celles et ceux qui en ont le plus besoin, on renverse la magistrature, on supprime les cultes ; ailleurs, on abolit la peine de mort, et ailleurs encore on croit pouvoir donner la mort pour rétablir la justice, dans un simulacre de 1793. Des institutions, aussi, voient spontanément le jour. Édouard Vaillant se trouve ainsi en charge de l’instruction et demande à une commission paritaire — trois hommes et trois femmes — de présenter sous peu une réforme de l’enseignement. On souhaite rendre laïque l’éducation, développer les écoles techniques et professionnelles, en particulier en faveur des filles. Pour la première fois, on réclame l’égalité des salaires entre les enseignantes et les enseignants. L’effervescence ne dure point, cependant.

Le 21 mai, André Léo est nommée présidente de la Commission féminine de l’enseignement ; ce même 21 mai, débute une semaine que l’on dira « sanglante ». Paris, alors, devient « un immense abattoir humain11 ». Peu d’informations nous restent de ce que fit André Léo durant ces quelques jours. Certains journaux la disent arrêtée, détenue à Versailles. Elle est recherchée, certes, mais a su rester cachée à Montmartre chez son amie Pauline Prins jusqu’en juillet21. De là, elle prend la fuite pour la Suisse. À Bâle, elle retrouve Benoît Malon avant qu’ils soient tous deux accueillis à Neuchâtel par le pédagogue et exégète de la Première Internationale James Guillaume.

De nouveau, c’est l’exil.

[Jacob Whibley | http://jacobwhibley.com]

Trois mois après la répression, André Léo est invitée au Congrès de la paix de Lausanne. On entend y discuter des événements récents. Les orateurs et oratrices se doivent de répondre au sujet posé — la « question sociale ». C’est en tronquant quelque peu l’énoncé que Léo prend la parole : la question sociale, en effet, s’est révélée une lutte sanglante entre deux camps ennemis. Elle parlera donc, pour sa part, de « guerre sociale ». « [I]l n’y a en réalité que deux partis en ce monde : celui de la lumière et de la paix par l’égalité et la liberté ; celui du privilège par la guerre et par l’ignorance. Il n’y a pas, il ne peut pas y avoir de parti intermédiaire. » Il convient de se positionner, et si aucun compromis ne peut être fait avec le camp adverse, il importe d’en passer avec le sien. Or la critique qu’adresse l’oratrice à une partie de l’assistance ne plaît pas. Ainsi avance-t-elle que « la révolution du 18 mars [1871] n’a point été aux mains du socialisme, comme on l’affirme avec intention ; mais encore et toujours aux mains du Jacobinisme, du Jacobinisme bourgeois, par sa majorité, composée surtout de journalistes, d’hommes de 1848, d’étudiants, de clubistes. La minorité, ouvrière et socialiste, empêcha quelques fois, protesta presque toujours, mais ne put jamais imprimer aux affaires sa direction. »

L’autoritarisme de certains détenteurs du pouvoir lors de la Commune doit, dès lors, être dénoncé. Mais un brouhaha s’élève dans la salle et le discours d’André Léo se trouve tronqué. Elle écrira par la suite être venue à la tribune dans l’espoir d’unir les démocrates, socialistes ou non, et que cet espoir fut déçu. Ses critiques ne s’arrêteront pas là. Cette même année, elle s’en prend à Marx dans les colonnes de La Révolution sociale, défendant une ligne anti-autoritaire. C’est que le communisme lui semble aussi nécessaire en certains cas que contestable en d’autres. Elle l’a formulé, déjà, dans une brochure en 1868 : la propriété individuelle est un droit à conserver, mais surtout à circonscrire ; plutôt que de déclarer commun tout patrimoine, il conviendrait de trouver « un moyen, fondé en droit, qui concilie l’individualisme et le communisme, l’égalité et la liberté, le droit complet de chacun et de tous22 ».

« Égalité et liberté, voilà les termes sur lesquels repose la pensée sociale de Léo. »

Égalité et liberté, voilà les termes sur lesquels repose la pensée sociale de Léo. Jusqu’à sa mort, elle ne déviera pas de l’idée selon laquelle l’une et l’autre ne peuvent s’envisager que de manière conjointe. Ainsi son testament livre-t-il un dernier sursaut mêlant intérêt pour la terre et désir d’émancipation pour celles et ceux qui y aspirent : Léo y lègue « une petite rente à la première commune qui voudrait essayer le système collectiviste par l’achat d’un terrain travaillé en commun, avec partage des fruits23 ».

Deux ans après la mort d’André Léo, un manifeste « pour la création et le développement d’un milieu libre24 » paraît dans la presse libertaire. Un appel en faveur d’un milieu où l’on s’aime librement, où la terre est cultivée par et pour toutes et tous ; où, en somme, le communisme s’élabore localement et au quotidien. Les observations d’André Léo à son propos auraient, sans doute aucun, été d’un intérêt certain.

Illustration de bannière : Jacob Whibley | http://jacobwhibley.com

Illustration page d’accueil et réseaux sociaux : Tarmasz

- Édith Thomas, Les « Pétroleuses » (1963), L’Amourier, 2019.[↩]

- « L’histoire de la IIIe République, telles que la République française actuelle, ressemble beaucoup, malheureusement, à celle des empires », dira André Léo de la IIIe naissante dans son discours « La guerre sociale », prononcé à Lausanne le 27 septembre 1871 et publié sous le même titre en 2011 aux éditions Le Passager clandestin.[↩]

- Une colonie égalitaire fondée à la suite de l’installation de Leroux et de sa famille dans le village de Boussac, en 1843. Avec le soutien financier de George Sand, qui réside non loin, un fonctionnement communautaire se met en place : la colonie comptera jusqu’à 80 compagnons, travaillant à salaire égal dans un but commun.[↩]

- Federico Ferretti, « Anarchist geographers and feminism in late 19th century in France : the contributions of Élisée and Élie Reclus », Historical Geography, vol. 44, 2016.[↩]

- Ce militant anti-esclavagiste attaque en 1859 un arsenal militaire fédéral, accompagné de vingt camarades, pour préparer l’insurrection de tous les Noirs esclavagisés. Capturé, il sera pendu. André Léo lancera une souscription pour venir en aide à sa veuve.[↩]

- Durant la Commune, la Fédération des artistes de Paris, présidée par Pottier, en appelle à « l’inauguration du luxe communal ». Il s’agit de promouvoir un art public à même de redéfinir les manifestations esthétiques, qu’elles soient écrites, chantées ou peintes, en faveur de toutes et tous.[↩]

- « Le socialisme aux paysans », La Sociale, 3 mai 1871.[↩]

- Mathieu Léonard, L’Émancipation des travailleurs. Une histoire de la Première Internationale, La Fabrique, 2011.[↩]

- Entendre les parlementaires élus en février 1871 à la suite de l’amnistie accordée par la Prusse, appelés ainsi car choisis par une population majoritairement rurale et conservatrice.[↩]

- Karl Marx, La Commune de Paris (1871), Le Temps des cerises, 2002.[↩]

- André Léo, La Guerre sociale, 1871.[↩][↩]

- Jacques Rougerie, La Commune et les Communards, Gallimard, 2018.[↩]

- Kristin Ross, L’Imaginaire de la Commune, La Fabrique, 2015.[↩]

- Élisée Reclus, À mon frère le paysan, imprimerie des Eaux vives, 1894, reproduite dans Les Temps nouveaux en 1899.[↩]

- Mathieu Léonard, op. cit.[↩]

- Paul Lidsky, Les Écrivains contre la Commune (1970), La Découverte, 2010.[↩]

- André Léo, La Femme et les mœurs. Liberté ou Monarchie (1869), Du Lérot éditeur, 1990.[↩]

- « Toutes avec tous », Le Rappel, 13 avril 1871.[↩]

- Édith Thomas, op. cit.[↩]

- André Léo, La Sociale, 6 mai, cité dans Édith Thomas, op. cit.[↩]

- Voir Claude Latta, « André Léo et Pauline Prins : histoire d’une amitié née pendant la répression de la Commune », in Frédéric Chauvaud, François Dubasque, Pierre Rossignol et Louis Vibrac (dir.), Les Vies d’André Léo, Presses universitaires de Rennes, 2015.[↩]

- André Léo, Communisme et Propriété, 1868.[↩]

- Reproduit par sa première biographe, Fernanda Gastaldello, dans « André Léo : sa gestion agricole en Italie et l’humanisme de son testament », in Frédéric Chauvaud et al., op. cit.[↩]

- « Manifeste de la Société instituée pour la création et le développement d’un milieu libre, 1902 », in Céline Beaudet, Les Milieux libres. Vivre en anarchiste à la Belle Époque en France, Les Éditions libertaires, 2006.[↩]

REBONDS

☰ Lire notre article « Paule Minck : le socialisme aux femmes », Élie Marek, janvier 2022

☰ Lire notre traduction « Élisabeth Dmitrieff : féministe, socialiste, communarde », Carolyn J. Eichner, juillet 2021

☰ Lire notre semaine thématique consacrée aux 150 ans de la Commune, mars 2021

☰ Lire notre entretien avec Kristin Ross : « Le passé est imprévisible », novembre 2020

☰ Lire notre entretien « Michèle Audin raconte Eugène Varlin », avril 2019

☰ Lire notre article « Zola contre la Commune », Émile Carme, mars 2019