Texte paru dans le numéro 7 de la revue papier Ballast (janvier 2019)

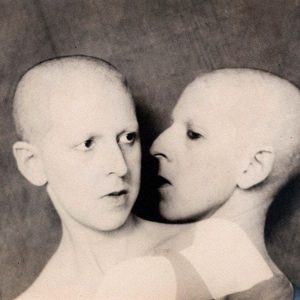

Elle était photographe, poétesse, écrivaine ; bref, artiste. Liée au mouvement surréaliste et à l’Association des écrivains et artistes révolutionnaires dans les années 1930, Claude Cahun se verrait condamnée à la peine capitale par la Cour martiale allemande sous l’Occupation, la décennie suivante, en raison de son engagement en faveur de la Résistance. Homosexuelle, son travail photographique n’a eu de cesse d’interroger les sexes et leurs frontières : « Masculin ? Féminin ? Mais ça dépend des cas. Neutre est le seul genre qui me convienne toujours », disait-elle dans l’entre-deux-guerres. Portrait. ☰ Par Adeline Baldacchino

« Claude voulait avoir le sexe des anges et se rêvait en garçon qui aimerait les femmes, en femme qu’aimerait André Breton. »

Claude naquit Lucy Renée Mathilde Schwob. Claude n’est qu’un mirage, une vie passée à se transformer en destin. Claude voulait avoir le sexe des anges et se rêvait en garçon qui aimerait les femmes, en femme qu’aimerait André Breton. Claude, à force d’être inclassable, fut libre. L’état civil ne l’y préparait pas plus qu’une autre : la petite Lucy est la nièce du grand écrivain Marcel Schwob. Sur son berceau flottaient déjà les paroles d’un texte célèbre à l’époque, Le Livre de Monelle, une sorte de préquelle aux Nourritures terrestres de Gide, ode symboliste à l’individualisme créatif : « Bâtis ta maison toi-même et brûle-la toi-même. / Ne jette pas de décombres derrière toi ; que chacun se serve de ses propres ruines. / Ne construis point dans la nuit passée. Laisse tes bâtisses s’enfuir à la dérive. / Contemple de nouvelles bâtisses aux moindres élans de ton âme. / Pour tout désir nouveau, fais des dieux nouveaux. »

25 octobre 1894 : Lucy vient au monde à Nantes, dans une famille aisée de la bourgeoisie intellectuelle. Le grand-père Georges fut à l’école avec Flaubert, fréquenta Théophile Gautier, se passionna pour Fourier et Proudhon, devint l’ami de Jules Verne, fut attaché au vice-roi d’Égypte et secrétaire de l’institut français du Caire avant de racheter un journal. La grand-mère Mathilde est une force de la nature, une femme que l’on remarque, « aux yeux bruns mêlés d’or vert invraisemblablement allongés vers les tempes, détruite par la flore incongrue au bord des paupières supérieures de plates verrues brunes, sortes de macarons voilant le regard, […] crainte pour son mordant, et nommée pour son allure : l’imposante Madame George Schwob2. » Nous sommes là dans une grande famille juive alsacienne et républicaine, largement assimilée, farouchement anticléricale. Georges et Mathilde ont eu trois enfants : le poète Marcel, la tante Marguerite, et Maurice, père de Lucy, marié à Mary, Toinette — bref, la mère.

[Paul Klee]

Maurice est une sorte de magnat des médias, devenu patron du Phare de la Loire puis d’hebdos parisiens, patriote et drôle, paraît-il. Son épouse Mary, catholique issue d’une famille au tropisme antisémite que déteste la grand-mère Mathilde, ne va pas bien. On ne sait pas ce qui ne va pas mais le fait est qu’on l’enferme, qu’on parle de crises et de convulsions, qu’on la désigne comme hystérique et victime d’hallucinations. Lucy n’a que 3 ans quand elle est arrachée à sa mère qui sera internée pendant une trentaine d’années. L’enfant ne la verra presque plus. La mère disparaît du monde, et même des calendriers — elle mourra seule, des années plus tard, à une date inconnue de sa propre fille. Claude se rêvera dès lors une mère trop innocente et trop sauvage pour avoir été acceptée par la société : « Impulsive, subversive sans le savoir, elle s’aliénait aisément son milieu et n’en trouvait pas d’autre… hormis la maison de santé. […] Son intelligence était mise en échec par une hypersensibilité de chat. » La mère fut une femme littéralement enfermée pour avoir été trop insaisissable. La fille ne voudra pas d’enfant. Quand Lucy devient Claude, elle se fait opérer pour être bien sûre de n’en jamais avoir. Il en est de certains êtres comme de certaines îles : énigmes irréductibles, nées d’un paysage informe brouillé par la pluie qui les parcourt, et nous continuons de gratter la terre pour comprendre.

« On envoie les jeunes filles en Suisse, elles voyagent, elles s’aiment, elles rêvent de création littéraire, photographique, plastique. »

Lucy est élevée par la grand-mère paternelle, irascible et impatiente. Elle se donne pour modèle « l’enfant au renard » de l’éducation spartiate : celui qui, ayant volé un renard dissimulé sous sa robe, se laissa déchirer à coups d’ongles et de dents sans dire un mot plutôt que d’être découvert. Fière et ne sachant pleurer. La petite fille qu’on agresse au lycée de Nantes pendant l’affaire Dreyfus a 13 ans et les yeux secs. On l’a accrochée avec des cordes à sauter à un arbre, pour la lapider avec du gravier. Le père s’inquiète, soupire, soutient Dreyfus sans en avoir envie, veut protéger sa fille sans savoir comment s’y prendre, ne se sent jamais très juif, voudrait bien qu’on oublie toutes ces histoires de religion, règle les problèmes en les enterrant : de fait, il l’expédie en pension en Angleterre, où elle apprendra la langue et lira sans discontinuer.

À son retour, en 1909, elle a 15 ans quand sa vie bascule. Le père s’est remarié et sa seconde épouse est déjà mère d’une fille d’un premier mariage : Suzanne Malherbe, l’amour définitif. Lucy découvre dans cette France début de siècle et privilégiée les affres de la passion maudite. Elle se drogue gentiment à l’éther, jeûne sur les conseils d’un astrologue anglo-hindou, veut écrire, veut mourir, veut encore écrire. Alors, les parents cèdent. L’homosexualité inavouable de leurs filles passera pour une sororité de circonstance. Peut-être aussi sont-ils plus tolérants qu’on ne l’imagine : on envoie les jeunes filles en Suisse, elles voyagent, elles s’aiment, elles rêvent de création littéraire, photographique, plastique (Suzanne sculpte) et vivent d’une pension confortable avant d’emménager ensemble. Elles ne se quitteront plus.

[Paul Klee]

Mais il faut que Lucy devienne Claude, qu’elle noue les fils du destin qu’on se choisit. Lucy tourne autour de pseudonymes divers des années durant avant de se fixer sur Claude Cahun en 1917. Cahun ne sera pas qu’un masque : ce sera le seul nom qu’elle considère comme le sien propre, le vrai visage de son âme. Le nom secret que l’on se donne quand on sait que l’on ne se ressemble pas. Cahun fut le nom de jeune fille de la grand-mère Mathilde, mais renvoie aussi aux « fils de Caïn », un nom « incontestablement youtre », revendiquera-t-elle dans ses Confidences au miroir — si on veut vraiment la lier à un arbre pour lui jeter des pierres comme en cette cour d’école antidreyfusarde, elle y restera lovée dans la ferveur des feuilles jusqu’à la fin de son monde, se dit-elle : ainsi s’accorde-t-on peut-être la liberté qu’on a voulu vous forcer à endosser. Cahun, c’est enfin le nom d’un cousin qu’elle aima et qui l’aimait, tué dans les tranchées. Les ressorts les plus secrets sont parfois les plus simples. Quant à Claude, c’est avant tout un prénom épicène — interchangeable, ni féminin, ni masculin. Le prénom de celle qui veut être à peu près tout, sauf capturée, sauf capturable.

« Quant à Claude, c’est avant tout un prénom épicène — interchangeable, ni féminin, ni masculin. »

L’écrivain Claude Cahun publie très tôt dans de nombreux journaux de l’époque : des contes symbolistes et des chroniques de mode, des comptes-rendus de procès (celui d’Oscar Wilde en particulier) et des séries de portraits imaginaires d’Héroïnes ambiguës. Elle joue du piano, rédige, rêve ; elle s’intéresse à Dada, à la philosophie, aux autoportraits. C’est dans les années 1920 qu’elle aménage rue Notre-Dame-des-Champs un laboratoire où elle réalise de nombreux tirages, marqués par le goût du travestissement, de l’effet magique, de l’accumulation insolite et de la bipolarité — toute une mythologie homosexuelle et surréaliste, faite d’éclectisme et d’indétermination. C’est encore l’époque des rencontres littéraires à n’en plus finir, de la librairie d’Adrienne Monnier qui lui reproche à demi-mots sa superficialité et son côté esthétisant.

La jeune femme, qui deviendra pourtant une libertaire conséquente, condamnée à mort par la Gestapo et réchappée des prisons de Jersey, penche pendant ces années de formation vers un anarchisme individualiste et schopenhauerien, plus dandy qu’engagé, plus joueur que viscéral. Comment se forge-t-on un destin avec tant de masques ? Elle aime porter la robe du soir et les pantalons de velours, les épingles à cravate et les cheveux courts, le chapeau d’homme et le maquillage. Ce n’est plus tout à fait une exception dans l’époque : Colette ou Marguerite Yourcenar, leurs amies actrices et artistes ne s’en privent déjà plus. On la retrouve tête rasée ou cheveux teints. Elle joue avec son corps comme avec son âme. « Ce n’est qu’après un grand nombre d’exercices […], ce n’est qu’en nous résignant aux partialités nécessaires, que nous pouvons durcir les moules de nos propres masques », écrira-t-elle dans Aveux non avenus. Avant que les études de genre ne viennent labourer ce terrain, Claude Cahun l’habite déjà : « Masculin ? féminin ? mais ça dépend des cas. Neutre est le seul genre qui me convienne toujours. » Elle s’invente, singulière et unique, ni tout à fait ceci, ni jamais cela. Qu’importe au fond le sexe des anges, tant qu’ils peuvent voler ?

[Paul Klee]

Claude Cahun ne se signale jamais autrement qu’en écrivain. Elle ne supporte pas les étiquettes. « Le féminisme est déjà dans les fées3 », ironise-t-elle. Le dire n’est pas l’être. L’être n’est pas le rester. Elle n’aime pas « les femmes » mais Suzanne, qui est « l’autre moi ». Elle n’aime pas tant son corps que ce qu’elle peut en faire quand elle le met au service d’un miroir qui lui renvoie toutes les déformations possibles. Elle aura du goût pour le naturisme et les danseuses nues. Le sous-commandant allemand de Jersey en 1944 évoque dans son journal les photographies exhibitionnistes et sadomasochistes trouvées chez elle durant la guerre. Claude le racontera à André Breton, sur un ton plutôt jubilatoire et amusé. Les autoportraits et clichés qui nous sont parvenus sont érotisants, suggestifs — non pas obscènes. « Je ne suis pas aussi vicieuse que j’essaie de le paraître. C’est un mauvais genre que je me donne, voilà tout4. » Elle met en valeur des lèvres, des mains, des jambes. Elle déforme les crânes. Elle déforme le sens avec des images comme les surréalistes avec leurs mots.

« Deux biais pour celle qui, sans jamais cesser de jouer, réalise que même les meilleurs acteurs finissent par mourir : la fidélité et l’action. »

Mais il y a dans son rapport au surréalisme quelque chose qui ira bien au-delà de l’emportement esthétique. Il s’y joue en effet deux éléments qui la sauvent sans doute de ce qui ressemblerait sans cela au lent vertige d’un marasme narcissique, à une énième quête éperdue dans un XXe siècle égocentrique. Deux figures de vie plus que de style qui, bien qu’imprégnées de la subversion surréaliste, la dépassent et la transfigurent. Deux biais pour celle qui, sans jamais cesser de jouer, réalise que même les meilleurs acteurs finissent par mourir : la fidélité et l’action. Cahun fut une libertaire solidaire, une femme qui ne se dégageait que pour engager l’essentiel. Un personnage oxymorique qui aurait pu naître en bourgeoise égotiste, grandir en artiste indifférente et mourir en réfugiée de luxe. Ce n’est pas le destin qu’elle se choisit — et c’est justement ce qui ne cesse en elle de contredire la logique malsaine des lignes droites qui vaut encore leçon.

D’abord, il y eut dans son existence ce que le surréalisme ne sut pas toujours estimer à sa juste valeur : l’amitié. Avec Michaux et avec Desnos, avec Crevel et avec Breton, s’établirent des liens que nul ne put distendre, pas même l’absence ou le silence. Avec Michaux, ce fut l’accord parfait de deux fous qui se reconnaissaient. L’un des rares portraits de l’écrivain — qui ne les supportait pas — est un photomontage de Claude Cahun dans lequel il apparaît dédoublé. Elle l’aida à apprendre l’anglais. Couvrit ses premières amours avec la femme du psychiatre Ferdière, Marie-Louise — c’est à elle qu’il dédiera son plus grand texte, Nous deux encore (« J’ai eu froid à ton froid. J’ai bu des gorgées de ta peine. »). Michaux, son double et son ami, l’homme des paradoxes et de l’impossible attachement, de l’hypocondrie et du refus d’assignation, « né troué » comme elle, écrivant au lit comme elle, presqu’aussi indéfinissable sous sa carapace d’homme qu’elle l’était sous sa peau de femme, le seul peut-être qui fut aussi sauvagement indomptable qu’elle — le seul qui la décevra vraiment, n’écrivant plus pendant la guerre, laissant Claude et Suzanne à leur lent sentiment d’isolement et de désespérance. Tous les fidèles ne sont pas récompensés. Lorsque, après la guerre, elle recommencera ses longues correspondances avec les amis d’avant, elle retrouvera l’exaltation et l’illusion, plus jamais la ferveur et la chaleur. Les très fidèles trop déçus meurent tôt.

[Paul Klee]

Mais il n’est pas encore temps de l’accompagner sur l’autre rive. Avant cela, il faut essayer de comprendre l’autre tournant qu’elle sut prendre : l’inflexion révolutionnaire d’une pensée qui fuit pourtant avec constance l’embrigadement. Comment la jeune poète symboliste, la photographe sans le savoir, la metteuse en scène de son corps, devint-elle une résistante habitée, capable à elle seule de bouleverser tout l’état-major allemand de Jersey pendant des mois ? Comment celle qui refusait absolument la poésie de propagande et de circonstance va-t-elle se retrouver embarquée dans une aventure indistinctement littéraire et militante ? C’est au creux de ce mystère-là qu’on pourra seulement déchiffrer le secret de l’île.

« Voici Claude Cahun à la fin des années 1940. Elle va bientôt mourir. Elle a déjà été condamnée à mort et elle en a réchappé. »

Voici Claude Cahun au milieu des années 1930. Elle a probablement lu Stirner et Nietzsche. Si elle est anarchiste, c’est en individualiste. Si elle est subversive, c’est en cérébrale. Si elle paie de son corps, c’est en amoureuse de la singularité parfaite, de l’exception bizarre. Elle ne pense pas avec Éluard que « les poètes parlent pour tous ». Pas vraiment avec Lautréamont que « la poésie doit être faite par tous. Non par un. » À vrai dire, elle ne veut parler pour personne — elle qui ne sait pas de qui elle parle. La poésie, c’est le grand écart ou rien. Avec le monde et avec soi-même. Elle a écrit des Aveux non avenus plein d’aphorismes et de formules brutales, de pépites qui brillent comme du strass dans le noir, d’éclairs et d’automatismes, de métaphores hautaines et de fuites désemparées à travers le langage. Elle n’en peut plus d’écrire comme si l’on ne pouvait jamais rejoindre le secret de l’île. En 1938, elle achète une ferme à Jersey, elle s’y installe avec Suzanne. Se teste et se cherche, face à l’océan. N’en repartira jamais.

Voici Claude Cahun à la fin des années 1940. Elle va bientôt mourir. Elle a déjà été condamnée à mort et elle en a réchappé. Elle a un abcès au rein, et trois chats qu’elle aime follement. Elle serre entre ses dents l’insigne nazi, le « sale oiseau » que lui a donné un officier anti-nazi en prison. Elle a sa carte de résistante. Elle écrit à un ami : « Vivre (écrire) est pour moi cette impossible

acrobatie de la poésie à l’historicité

. » Elle a mêlé sa vie poétique à sa vie réelle. Elle a écrit comme on écrit (aussi) pour les autres. Elle a rejoint. Elle est devenue, je crois, ce qu’elle voulait être. Mais entre les deux, alors, que s’est-il passé, au creux de l’île ? Juste avant de partir, Claude avait commencé à explorer la vaste question de l’engagement. D’abord en adhérant à l’Association des écrivains et artistes révolutionnaires, l’AEAR — plongeant ainsi tête la première dans les débats sur la liberté artistique et la révolution soviétique. Les surréalistes résistent vite à l’injonction qui leur est faite par la voix du Parti communiste de servir l’idéologie stalinienne. Breton quitte l’association en 1933, suivi de Claude. Proche des trotskystes et d’un petit groupe de marxistes qui se veulent libertaires, rassemblés sous le nom de « groupe Brunet », fréquentant les amis anarchistes de Victor Serge, récusant absolument l’enrôlement de la poésie au service d’un parti, réticente aussi devant la tentation de tout céder aux divagations mythologiques de bon ton chez les amis de Georges Bataille et du groupe Contre-Attaque où elle rencontre Roger Caillois, elle entreprend de réfléchir à l’articulation entre engagement poétique et politique.

[Paul Klee]

Elle publie alors, en 1934, Les Paris sont ouverts, un pamphlet dans lequel elle défend l’autonomie absolue de la création littéraire. Largement occulté par les textes qui lui succéderont (la déclaration de Breton et de Trotsky Pour un art révolutionnaire indépendant, puis Le Déshonneur des poètes de Benjamin Péret), ce livre cristallisa pourtant une large part du débat sur le rôle de la parole poétique. Issu d’un rapport destiné à la section littéraire de l’AEAR, il prit en réalité la forme d’une contestation particulièrement offensive des positions d’Aragon en pleine gloire stalinienne. Texte de rupture et d’élan, texte de grande vivante qui s’assume enfin en tant qu’intellectuelle, il ouvre la voie à l’incarnation d’une poésie vécue à laquelle elle consacrera les deux décennies qui lui resteront à vivre. Elle dédicace le texte à Trotsky (et à Caillois !), à la fois parce qu’il défend depuis les années 1920 l’idée de l’art en tant qu’art, récusant la notion d’art prolétarien, et parce qu’elle se dit « émue du sort d’un Juif errant au passeport sans visa5 », mais avouera plus tard en avoir été gênée, ne l’ayant accepté que sur insistance de ses amis. Le propos, lui, est clair. D’une part, elle affirme que la poésie n’est pas une forme obsolète de la création, un héritage bourgeois ou capitaliste dépassé par l’exigence révolutionnaire. Poésie il y a toujours eu, et il y a aura toujours, comme les étoiles et comme le vent, comme la musique et comme l’écriture. Dès lors, la question est plutôt de savoir ce que serait une poésie réactionnaire ou contre-révolutionnaire. Pour elle, la réponse est à la fois simple et impossible à prouver — un pari sans cesse reconduit : le poème n’est pas révolutionnaire par son contenu, son sujet, son thème, par ce qu’il dit explicitement ou ce qu’il défend ouvertement ; le poème n’est au contraire puissant que d’être l’irrésistible traduction d’une « force d’émotion instantanée d’un moment quelconque de la vie intime ou collective » du poète.

« Il ne s’agit ni de revenir à la poésie pure, ni de verser dans le fossé de la poésie de propagande. Erreurs parallèles. Fumisterie des deux côtés. »

La poésie telle que l’entend Claude Cahun n’est donc pas liée à des considérations de forme ou de rythme, de procédé ou d’idéologie. Ce que le surréalisme a un jour récusé au nom de la liberté furieuse de réinventer le monde, Claude le revendique aussi au nom de la liberté politique. Il ne s’agit ni de revenir à la poésie pure, ni de verser dans le fossé de la poésie de propagande. Erreurs parallèles. Fumisterie des deux côtés. S’il faut survivre quelque part, c’est sur la ligne de crête : à l’endroit même où la poésie, parce qu’elle est le langage de la liberté intérieure, parce qu’elle n’est que la mise à nu d’une âme poussée en ses retranchements les plus intimes, se raccorde et se raccroche au monde. Et peu importe alors son énoncé littéral ou hermétique, sa simplicité ou son obscurité, son ésotérisme automatisant ou sa fière évidence — si elle est d’abord expérience d’une intensité, traduction de cette révélation sensible dans la langue qui l’accueille, alors elle sera révolutionnaire. Une fois pour toutes, Cahun a mis pour elle-même la chose au clair : il n’y aura jamais de charrue politique avant les bœufs de la poésie. Il y a d’abord la poésie, et ensuite, si la poésie est ce qu’elle est inévitablement quand elle est fidèle au noyau secret de l’âme, la politique qui peut en découler.

Ce que Claude Cahun décrète là ne va pas de soi. La controverse des poètes plus ou moins engagés, plus ou moins casqués, plus ou moins rebelles, n’en a pas fini de secouer le siècle, et encore notre temps. Où commence, où s’arrête donc le pouvoir d’action d’un poème qui n’est poème que d’être poème ? Cahun répond que ce qui importe, c’est l’effet. L’action indirecte du poème quand il oblige la machine intellectuelle à s’éreinter sur le grain de sable du langage. L’effet indirect de la syntaxe qui achoppe au bord du réel. La force qui nous fait dérailler de l’intérieur : le temps de nous ressaisir. Car le poète n’a pas de fonction. Ni celle d’entretenir les pots de fleurs cassés du symbolisme décadent, ni celle de briser les vases pour le prolétariat triomphant. Le poète n’est pas là pour servir à quelque chose. Il est récupérable, évidemment, comme tout peut l’être. Mais pas plus récupérable de se vouloir « sans qualificatif » (reproche que lui fait à l’époque Aragon, considérant que le surréalisme tourne à vide au service de la classe dominante dès lors qu’il ne sert pas explicitement l’URSS). Tout, nous dit Claude, peut tourner à vide, mais plus à vide encore le poète idéologue capable de commettre un poème comme « La prise de pouvoir », « Allo / Allo / Radio Paris / Prolétaires de tous les pays Unissez-vous / Allo » (Aragon, juillet 1933). La vraie subversion dit-elle « Allo » avant de monter sur les barricades ? Le poète n’a que faire d’être le perroquet du pouvoir, même du pouvoir qui prétend mettre à bas tous les autres pouvoirs.

[Paul Klee]

Ce que serait une poésie proprement révolutionnaire, certes, on ne le saura jamais. Le poème « efficace », on ne peut que parier sur lui : le deviner, le susciter, l’attendre. L’intuition vous dira si vous le croisez. Jamais mercenaire, jamais publicitaire, la poésie ne s’accomplit que dans ce décrochage qui ne la sort pas du jeu du monde, mais la place toujours dans les marges du manifeste, dans les replis de l’évidence, où se nouent les répliques de la vie secrète. Et c’est ainsi que se reformulera pleinement l’idée chez Reverdy : « Le poète se dégage dans la mesure où l’homme s’engage, et l’homme dégagé permet au poète de s’engager6. » La boucle est bouclée : le poète et le militant ne s’excluent ni ne se superposent. Ils cohabitent, au mieux. L’un ne sert pas l’autre, au risque que l’autre étouffe l’un. Péret en rajoutera : il faut « combattre sur tous les terrains : celui de la poésie par les moyens propres à celle-ci et sur le terrain de l’action sociale, sans jamais confondre les deux champs d’action sous peine de rétablir la confusion qu’il s’agit de dissiper et, par suite, de cesser d’être poète, c’est-à-dire révolutionnaire7 ».

« Pendant quatre années, voici qu’elles lacèrent des affiches, multiplient les tracts, collages et photomontages sur papier carbone et papiers de soie, inventent de faux codes. »

Reste à savoir ce qu’est ce terrain d’action propre au poète. À comprendre comment il peut s’articuler avec l’urgence militante. À prendre la mesure, dans le réel, de ce qui se joue derrière une position qui doit aller au-delà de la posture. C’est ici que va s’affirmer la cohérence et la force d’un parcours intellectuel hors norme, allié à un courage déconcertant chez celle que tout prédestinait à la tentation du retrait confortable. Qui aurait pu se taire et se terrer en laissant passer l’orage. Partie s’installer en 1938 dans une demeure en granit de Jersey avec Suzanne et le chat Kid qu’elles font passer en contrebande dans un sac Hermès pour esquiver la quarantaine, elle pourrait céder à la mélancolie et au malaise qui l’envahissent très vite, accentué après la défaite par le sentiment d’être prise au piège. Et pourtant, c’est là qu’elle se révèle. Elle le dira à Breton en 1946 : « Nous avons eu pendant quatre ans une activité surréaliste militante comme nous avions voulu en avoir lors de Contre-Attaque. » D’abord à l’insu de Suzanne qu’elle veut protéger, puis avec elle, commencent les petites actions du quotidien, les seules praticables au demeurant sur l’île : toutes formes d’action indirecte à connotation subversive et délirante, propres à déclencher le trouble dans les rangs ennemis, à recréer l’utopie d’une fausse bande organisée, allant jusqu’à persuader la Gestapo qu’elle a affaire à un véritable réseau.

Pendant quatre années, voici qu’elles lacèrent des affiches, multiplient les tracts, collages et photomontages sur papier carbone et papiers de soie, inscrivent partout les mots « Ohne Ende » devenus signes de ralliement fictif, inventent de faux codes destinés à semer la confusion sur des messages semés dans toute l’île, fabriquent des objets insolites et confondants, annoncent de fausses nouvelles au milieu de vieilles chansons détournées, insèrent des documents dans des magazines, paquets de cigarette, bouteilles de champagne, voitures et parfois jusque dans le casque ou les bottes des soldats allemands, sans compter deux numéros d’un faux journal pacifiste dactylographié en plusieurs langues : c’est au total près de 6 000 documents qu’elles vont frénétiquement produire pendant la guerre !

[Paul Klee]

Elles suspendent aussi des panneaux sardoniques dans les églises (« Jésus est grand, mais Hitler est plus grand encore. Car Jésus est mort pour les hommes alors que les hommes meurent pour Hitler »), fabriquent des croix de bois sur lesquelles sont gravées en allemand « Pour eux la guerre est finie », qu’elles dispersent au cimetière, y embrochent parfois un crâne de panthère réchappé de leurs cabinets de curiosité surréalistes, peignent des sous au vernis à ongles pour les regraver de slogans (« À bas la guerre ») et les mettent en circulation dans les machines à sous du casino fréquenté par les nazis. Elles signent tout ce qu’elles peuvent sous le nom générique du « Soldat Ohne Namen », le soldat sans nom, font croire à l’existence de rendez-vous secrets dans les grottes de l’île, qui mettent la Kommandantur sur les dents. Claude tente au cours de ses promenades de nouer des liens avec des prisonniers de guerre qui travaillent aux fortifications sur l’île. Offre à un Russe les chaussettes que Michaux avait oubliées lors de sa dernière visite. L’imaginaire a enfin rejoint le réel.

« La Gestapo cherche pendant quatre ans l’auteur de ces menées inquiétantes, sans soupçonner celle qui joue à la vieille dame en noir. »

Elle lutte enfin. Lutte vraiment, ni dégagée ni engagée : poète et résistante, indistinctement résistante et poète. Avec les seules armes qu’elle connaît — des armes spirituelles aux deux sens du terme, par l’humour et par l’esprit. Elle est alors sans cesse sur le fil de cet engagement qu’elle dénonce toujours comme une crétinisation, avant d’y retourner puisqu’elle ne peut s’en empêcher. Peut-être alors vaut-il mieux être un crétin qui résiste qu’un poète qui collabore. Elle veut n’être ni l’une ni l’autre et danse, sur cette ligne de crête. Quand on n’a que les mots, et qu’il faut les utiliser comme des sabres, même quand on sait qu’ils font un bruit de toupie. Alors, elle lutte. Quand elle agit, elle le fait bien en poète. Elle a beau douter des moyens qu’elle emploie, s’en vouloir après coup de ne pas travailler à son œuvre littéraire, de privilégier la subversion pratique, elle a choisi : elle est dans le monde, et dans ce monde-là, on ne peut prendre le parti de l’indifférence à l’insupportable. Dans ce monde-là, Claude n’aura pas écrit seule derrière une lampe dans son bureau qui donnait sur la mer, comme elle aurait pu le faire. Dans ce monde-là, Claude a choisi de faire entrer la poésie dans la vie, et de rendre la vie à la poésie. Affranchie de toute illusion, mais engagée jusqu’au cou dans le seul coup qui importe — vivre à hauteur d’homme, ou plutôt de femme.

La Gestapo cherche pendant quatre ans l’auteur de ces menées inquiétantes, sans soupçonner celle qui joue à la vieille dame en noir. Mais, probablement dénoncées par une commerçante, Claude et Suzanne sont finalement arrêtées en juillet 1944. Craignant le pire, elles ont prévu de se suicider. Elles absorbent du Gardénal mais n’ont pas prévu la dose suffisante de poison. Enfermées, interrogées, humiliées, mais peu maltraitées semble-t-il par des nazis déconcertés devant le spectacle qu’elles offrent, elles assistent à leur propre procès avec un sentiment de théâtralité généralisé. Le réel est en train de rejoindre l’imaginaire.

[Paul Klee]

Le débarquement a eu lieu, les Allemands se savent en sursis. Si elles sont passibles de la peine de mort, et d’ailleurs condamnées à être fusillées, leur parcours désarçonne par trop les Allemands, qui temporisent avant d’appliquer la sentence, voyant le vent tourner. Finalement graciées en 1945, elles seront libérées en mai de la même année. D’une santé fragile et fatiguée de tout, plus consciente que jamais des limites de l’héroïsme, ne regrettant rien mais désirant encore tout, Claude reprend une correspondance active avec ses amis surréalistes avant de mourir brutalement, en décembre 1954, d’une embolie pulmonaire. Suzanne la rejoindra volontairement en 1972 après avoir souligné dans son carnet quelques mots : « Absurdité de la vie. Valeur de l’engagement individuel. »

« Finalement graciées en 1945, elles seront libérées en mai de la même année. »

Celle qui voulait s’extraire de tout a pris sa part de tout. Dans un dernier courrier à Paul Lévy, Claude Cahun dit récuser les mea culpa collectifs, toutes les « momeries machiavéliques permettant aux vrais responsables, les hommes d’État, de rejeter sur autrui leurs crimes et de poursuivre leur cynique carrière ». Elle sait bien, elle, que chacun est responsable de son rôle : de son masque, de sa place dans la tragédie universelle, bref, des actes historiques qu’il peut poser dans l’espace poétique libéré par l’imaginaire, qui n’est qu’une autre facette de la liberté.

« Aucun homme n’est une île, un tout complet en soi ; tout homme est un fragment du continent, une partie de l’ensemble », disait déjà John Donne au XVIIe siècle. Aucune femme n’est une île, même la plus singulière, même celle qui dérive le plus loin de toutes les autres — aucune femme n’est une île mais il en est de certains êtres comme de certaines îles, c’est quand vous croyez les connaître qu’ils vous glissent entre les doigts à la manière du sable rose de Groix, poussière chtonienne mêlée de grenats incandescents.

Du moins ne les oublierez-vous jamais.

- Lettre à Charles-Henri Barbier, janvier 1951, citée par François Leperlier, Claude Cahun, L’exotisme intérieur, Fayard 2017 : biographie de référence, dont l’auteur a aussi présenté tous les Écrits de Claude Cahun rassemblés chez Jean-Michel Place, 2002.[↩]

- Marguerite Cahun, Une jeunesse quai de Conti ( 1895–1900), inédit, Bibliothèque municipale de Nantes, citée par François Leperlier.[↩]

- Aveux non avenus, paru en 1930 aux éditions Mille et une nuits.[↩]

- Ibid.[↩]

- « Confidences au miroir », dans Écrits.[↩]

- Reverdy, Cette émotion appelée poésie[↩]

- Péret, Le Déshonneur des poètes.[↩]

REBONDS

☰ Lire notre article « Forough Farrokhzad, une rébellion iranienne », Adeline Baldacchino, mars 2019

☰ Lire notre article « Goliarda Sapienza : vivre absolument », David Guilbaud, février 2019

☰ Lire notre article « Sam Hamill, ni beat ni abattu », Alexis Bernaut, mai 2017

☰ Lire notre article « Iaroslavskaïa, l’insurgée », Adeline Baldacchino, juillet 2016

☰ Lire notre entretien avec Reza Afchar Naderi : « Ici, la poésie est coupée de l’homme », janvier 2016

☰ Lire notre article « Rimer à coups de poings : vie et mort d’Arthur Cravan », Guillaume Renouard, mai 2015