Traduction d’un article de Pie de Página

Depuis 2014, près de 10 000 personnes concernées par une situation de migration sont mortes ou portées disparues sur le continent américain. Parmi elles, 3 000 cherchaient à traverser la frontière entre le Mexique et les États-Unis. L’attention médiatique se concentre bien souvent sur cette dernière, oubliant que, pour beaucoup, le parcours a débuté à plusieurs milliers de kilomètres de là, au Venezuela, au Salvador ou en Équateur. Dans cet article que nous traduisons, paru précédemment dans le portail journalistique indépendant Pie de Página, Rogelio Josue Ramos Torres suit une caravane de migrants et de migrantes remontant le territoire mexicain depuis la frontière avec le Guatemala jusqu’à Mexico, en passant par le Chiapas et Oaxaca. Si la plupart des personnes présentes sont à pied et marchent, certaines usent d’un moyen de transport original — le vélo. Reportage.

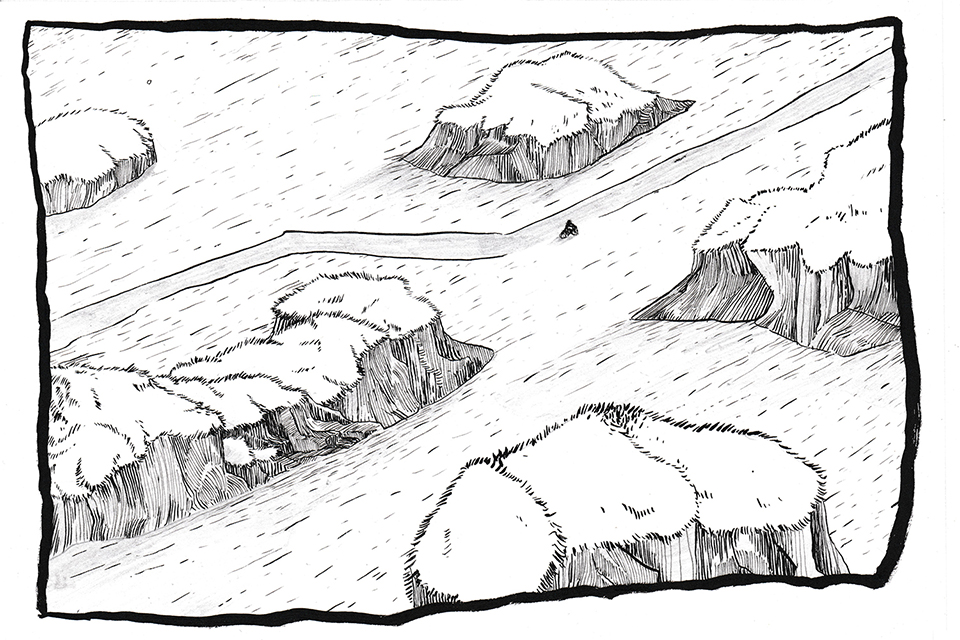

Alors que le mouvement de la foule soulève la poussière, la route demeure impassible, même si elle semble guetter les milliers de pas qui font palpiter son asphalte. Un vélo fend la foule. Sur son porte-bagage, trois bâtons disposés de façon à servir de support pour quelques ballots. Puis un autre vélo apparaît, puis encore un autre, puis tout un contingent qui roule en cadence, immergé dans la foule. Lorsque la caravane est au complet sur le ruban de goudron, des centaines de bicyclettes émergent de la masse, leurs klaxons et leurs autocollants luisant dans le contre-jour de la nuit, avançant comme ces troupeaux solennels qui défilent dans les steppes. Des paires et des paires de roues qui tournent furtivement, s’engageant sur la route avec leur chargement : sacs à dos, sacs, bidons, frères et sœurs, épouses, grands-parents, enfants qui s’accrochent au pilote en regardant passer le reste des caravaniers.

« Des centaines de bicyclettes émergent de la masse, leurs klaxons et leurs autocollants luisant dans le contre-jour de la nuit, avançant comme ces troupeaux solennels qui défilent dans les steppes. »

Un passage particulièrement difficile les attend : l’isthme de Tehuantepec, partagé entre le Chiapas et Oaxaca, est un milieu écologiquement hostile. « Ici, il n’y a pas d’arbres comme sur les autres parties de la route, hermano1, et la chaleur est plus forte », dit un jeune Équatorien à son compagnon. À ce stade, la caravane a déjà parcouru près de 250 kilomètres, et 50 autres l’attendent pour ce nouveau trajet. L’objectif est d’atteindre San Pedro Tapanatepec, et d’y réévaluer les options pour atteindre d’abord la ville de Mexico, puis les États-Unis. Pour les plus fatigués, le voyage sera infernal, la distance accumulée étant impitoyable pour la plante des pieds. Ils marcheront néanmoins en serrant les dents et en faisant semblant de ne pas avoir mal, comme si les fièvres et la déshydratation ne ralentissaient pas constamment leur rythme.

Mais pour les cyclistes, c’est différent. Leur présence montre que certains migrants ne sont plus des novices et transforme la nature du phénomène migratoire. Comme l’a écrit un certain Eraclio Zepeda [écrivain et socialiste mexicain, ndlr], la route voit tout, et celui qui vit sur la route en sait beaucoup. Ils peuvent découvrir chaque empreinte, chaque maison, chaque bête, chaque mort. C’est à cela que ressemble la marche des migrants, à un voyage où chaque étape comporte son lot d’apprentissages qui collent instinctivement au corps. L’adoption de la bicyclette fait partie de cette formation. Parmi les personnes les mieux informées sur les conditions de passage dans le pays, certaines cherchent à en acquérir une dès le franchissement de la frontière avec le Guatemala.

[Sebastián Sarti | Ballast]

D’autres sont découragées par les rumeurs. « Ils nous ont dit que la Garde nationale prend tout au point de contrôle de Viva México, c’est pour ça que nous n’avons pas acheté de vélo à Tapachula. » En réalité, lorsque la caravane quitte la frontière sud du pays, seule une poignée de personnes pédalent. La plupart des migrants affrontent la route dans des conditions plus difficiles, plus éreintantes, plus brutales. En ce sens, la route est un professeur sévère, sa pédagogie est faite de centaines de pièges et d’embûches placés par les institutions d’un pays qui ne renonce pas à se comporter en chien de garde du voisin, mais aussi par les organisations criminelles qui sévissent sur les routes. L’adoption de la bicyclette est largement dictée par la nécessité de contourner ces pièges, et de faire de la transhumance un antidote, un front capable de briser les freins qui nient le droit de laisser son passé derrière soi et d’aspirer à un avenir.

« Ici, j’ai mon commerce, comme vous pouvez le voir, je suis mécanicien et nous réparons aussi les chambres à air. Nous voyons passer des migrants tous les jours et nous les aidons autant que possible. Ces derniers temps, beaucoup viennent à vélo, parfois une ou deux personnes, parfois des petits groupes, mais parfois jusqu’à trente ou quarante, et nous leur changeons une vis ou une pièce pendant qu’ils se reposent un peu à l’ombre », explique Martín, qui travaille au bord de la route panaméricaine entre Tonalá et Pijijiapan.

Des vélos pour briser les frontières

« Depuis que les autorités ont interdit la vente de tickets de bus aux migrants dans le sud du Chiapas, le pari de l’État est clair : les marquer au fer rouge de l’illégalité et les abandonner à leur sort. »

Pour la diaspora migrante, traverser la rivière Suchiate [qui sépare le Guatemala du Mexique, ndlr] et continuer à pied, c’est marcher en portant le fardeau tyrannique de frontières mouvantes, qui persécutent ceux qui osent défier les mythologies de l’État-nation, ceux que la pureté de la souveraineté implique de considérer comme des agents polluants. Nous vivons à une époque où l’on ne peut être humain que si l’on est d’abord citoyen. C’est pourquoi l’anthropologue iranien Shahram Khosravi affirme que les frontières ne sont pas seulement des lignes entre pays, mais des dispositifs qui délimitent notre façon de voir le monde2. Par conséquent, le plus grand défi pour les migrants est de se débarrasser de la frontière. La bicyclette est un outil qui les aide à atteindre cet objectif.

[…] Si l’efficacité d’une frontière se mesure à sa capacité à arrêter les gens, la migration se mesure en termes de mouvement, en révolutions sans brides. Une énergie faisant de la bicyclette un bon moyen de se perpétuer quand toutes les autres voies se sont fermées. Car depuis que les autorités ont interdit la vente de tickets de bus aux migrants dans le sud du Chiapas, le pari de l’État est clair : les marquer au fer rouge de l’illégalité et les abandonner à leur sort. D’après le sociologue Giorgio Agamben, c’est à cela que servent les frontières : non pas à ce que l’État exerce directement la violence dont il est dépositaire, mais à ce que les gens se débrouillent par eux-mêmes et à ce que d’autres acteurs exercent cette violence3. C’est pour ça que les migrants en sont réduits à subir les risques auxquels leur parcours les expose et à attendre que l’appétit cannibale des routes les dévore tôt ou tard. Mais les autorités finissent toujours par être dépassées par l’audace des migrants. Dernière épisode en date : leur usage des deux roues qui leur permet de franchir pour la énième fois les barrières et de défier, par le mouvement, une fois de plus, tous les interdits.

[Sebastián Sarti | Ballast]

Pédaler à la limite

Parcourir la route au sein de la caravane, c’est s’immerger dans une marche aussi obstinée que cruelle, douloureuse, âcre, mais néanmoins optimiste et porteuse d’espoir. Les plus forts ont un rythme infaillible, et ils avalent les distances sans faiblir. Pour les plus vulnérables, en revanche, le sacrifice est énorme. Leur avancée est si lente qu’ils perdent peu à peu le contact avec les meneurs du grand serpent humain, qui se fragmente en petits groupes s’étirant parfois sur des dizaines de kilomètres. Les derniers arriveront, comme dans les vers de León Felipe [poète espagnol exilé au Mexique, ndrl], couverts de toute la poussière de la route, exténués, déshydratés, endoloris, réduits à l’état de déchets humains. À cause de leur retard, ils auront beaucoup moins de temps pour se reposer, ils devront se contenter des places restantes sur les lieux de campement, les moins confortables pour dormir. Il ne leur restera pas non plus beaucoup de force pour aller chercher de la nourriture ou des remèdes à leurs maux, plongeant ainsi dans un cercle vicieux où l’avancée rongera progressivement le corps.

Ils ne peuvent cependant pas se permettre de flancher ; être exclu de la caravane, c’est tomber entre les mains des agents de l’Institut national des migrations, de la Garde nationale ou des coyotes4 et des criminels qui prospèrent le long de leurs itinéraires. « Je suis tombée dans le fossé au bord de la route », raconte Elvira, une Salvadorienne, depuis le banc où elle est allongée avec une attelle au pied. « Il faisait déjà nuit, je ne voyais pas bien et comme j’étais à l’arrière, ils m’ont poussée à courir, et c’est là que mon pied a glissé vers le bas-côté. Une voiture de patrouille m’a amenée ici à l’hôpital, puis ils m’ont soignée avant de me reconduire dans le parc. Maintenant, je ne sais pas si je vais pouvoir rattraper la caravane. »

« Être exclu de la caravane, c’est tomber entre les mains des agents de l’Institut national des migrations, de la Garde nationale ou des coyotes et des criminels. »

Son cas contraste diamétralement avec celui d’Amarita, également caravanière, guatémaltèque, âgée de vingt-deux ans, voyageant avec son petit ami et le père de celui-ci. On la voit quitter momentanément les files et pédaler jusqu’à un stand de vente de noix de coco de l’autre côté de la route. Il lui reste moins de dix kilomètres à parcourir pour parvenir à Tapana. Elle a l’air forte, fraîche, de bonne humeur. « Nous avons acheté le vélo à Huixtla, il nous a coûté mille pesos, nous avons juste mis ces choses qu’ils appellent des diables pour monter dessus. L’une des pédales est tombée, mais nous l’avons réparée. C’est mon petit ami qui conduit, parfois il m’emmène, parfois il emmène son père. Nous n’avions pas les moyens d’en acheter un autre, mais nous nous en sortons bien de toute façon. Et si nous avions tous des bicyclettes, imaginez ! Nous serions déjà à Mexico, nous n’aurions pas eu à attendre autant. Alors que là, voyez combien de personnes ne sont pas encore arrivées. »

Autodéfense en deux roues

Les universitaires Amarela Varela et Lisa McLean affirment que les caravanes sont des exercices d’autodéfense, et elles rappellent elles-mêmes comment, dans les premières caravanes, on pouvait voir des personnes utiliser des poussettes, des sacs à dos et d’autres objets comme autant de cuirasses pour franchir les infâmes barrières migratoires5. La bicyclette est un nouvel ingrédient de cette même stratégie, car elle permet de rester à l’intérieur du contingent et contribue à conserver la protection du groupe. De cette manière, la bicyclette ajoute des capacités à l’autoprotection et aide à éviter l’épuisement des forces qui composent le groupe. En ce sens, pédaler avec les autres est un moyen d’obtenir du soutien, un mouvement qui, comme dans le cas des grandes compétitions cyclistes, trouve dans le peloton le dynamisme nécessaire pour ne pas se laisser distancer. Dans le cadre de l’expérience migratoire, le vélo apporte une autonomie qui permet, entre autres, de ne pas avoir à payer pour un voyage clandestin qui peut très mal se terminer.

[Sebastián Sarti | Ballast]

Grâce à ces avantages, la bicyclette devient également un bien convoité sur la route. La caravane, après tout, est un marché ambulant dans lequel la capacité à se déplacer détermine le prix des choses. C’est un peu ce qui se passe dans les quartiers défavorisés des métropoles nord-américaines, où, comme le rappelle la journaliste Parick Symmes, le sexe, la drogue, l’argent et les vélos servent de monnaie d’échange. Le véhicule devient ainsi un patrimoine itinérant dont on se débarrasse quand le besoin s’en fait sentir.

C’est ce qu’ont fait Sergio et sa compagne Yessica, tous deux guatémaltèques. Ils ont acheté un vélo à Huehuetán pour transporter leurs deux jeunes enfants et ont dû le vendre quelques kilomètres plus loin, à Mapastepec, lorsque l’un d’entre eux est tombé malade et que le prix de la consultation et des médicaments les a obligés à se débarrasser du vélo. Cela conduit également des opportunistes à tirer profit des besoins des migrants, notamment dans les dizaines d’ateliers et de magasins auxquels les migrants s’adressent pour des réparations ou des bicyclettes dans les villages et les villes qui ponctuent leur route. « J’ai pu acheter des médicaments et mon fils va mieux, regardez-le. Après, nous n’avons pu racheter que ce petit vélo, qui n’a pas de chaîne et dont les pneus sont fichus, mais qui me permet d’emmener mes enfants. Ils me l’ont vendu pour trois cents pesos », explique Don Sergio.

« Laisser le Chiapas derrière soi a impliqué d’énormes sacrifices. »

Mais la caravane ne se réduit pas à ces transactions monétaires. C’est aussi un méli-mélo de liens humains où la réciprocité joue un rôle déterminant, et le vélo peut être un ciment utile pour renforcer ces liens. Marc Augé affirme qu’il suffit parfois de laisser des vélos à la disposition des gens pour que la sociabilité fonctionne d’elle-même6. « J’ai eu un accident en Équateur », raconte un jeune homme d’une trentaine d’années qui traîne une jambe avec un tibia et un péroné marqués par une grande cicatrice. « J’ai du mal à marcher, hier j’avais très mal, mais ici des compagnons m’ont prêté un vélo. Sans eux, je ne serais peut-être pas arrivé. C’est pour ça que je leur ai dit que j’allais payer une chambre d’hôtel pour nous tous. » La caravane, de ce point de vue, est un espace de soin et de solidarité, « il y a des gens bien dans cette caravane, il y en a beaucoup qui aident, qui partagent leur nourriture, qui prêtent leurs affaires », souligne Yessica.

Malheureusement, le nombre de vélos n’est pas suffisant pour aider tous ceux qui en ont besoin, et des milliers de personnes sont obligées de marcher pendant des heures dans des conditions apocalyptiques, formant de longues files de rictus d’agonie, de tongs pleines de sang, de visages abattus par les rayons du soleil, de femmes luttant contre l’évanouissement, d’enfants s’accrochant au cou de leurs parents, de lèvres brisées par la soif, de gorges dans lesquelles se reproduit l’aridité de la route.

[Sebastián Sarti | Ballast]

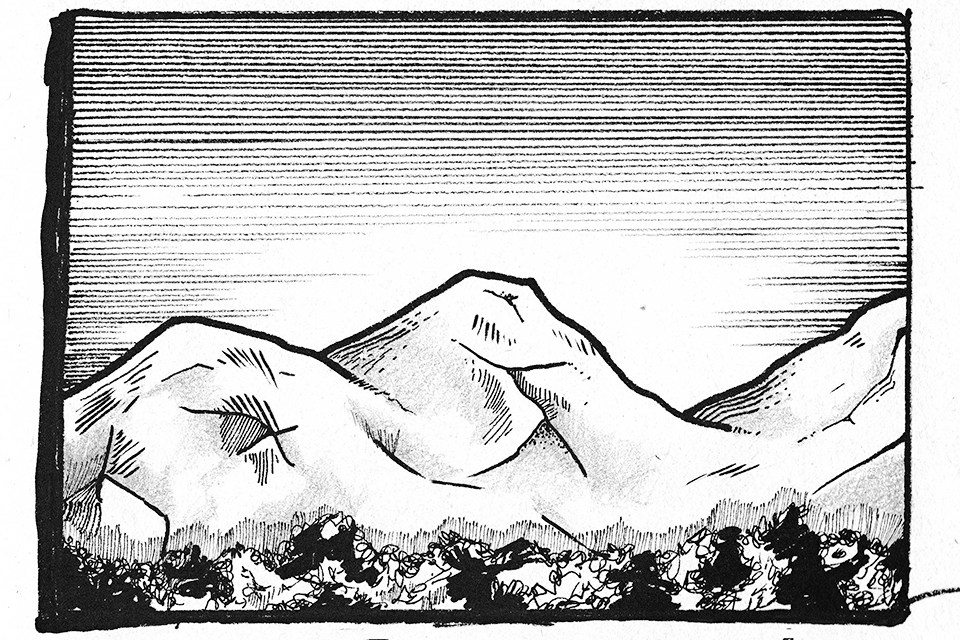

C’est ainsi que les caravanes arrivent à la frontière de Oaxaca, au milieu des cazahuatl qui dispensent leur ombre avec parcimonie et des iguanes qui étalent leur léthargie sur une route à l’asphalte en ébullition. L’isthme s’impose et les corps meurtris s’en ressentent. Laisser le Chiapas derrière soi a impliqué d’énormes sacrifices. Il y a désormais plusieurs malades, certains sont restés en chemin et une personne est même morte sous les pneus d’un camion. Assise sur un trottoir où elle frotte ses mollets enflés, Patricia, une Guatémaltèque de 52 ans, me dit avec agacement : « Le pasteur pense que nous pouvons tous marcher comme lui, mais ici nous avons des diabétiques, des personnes âgées, des enfants. Regardez mes pieds, ce n’est pas une excuse, je ne peux pas marcher, ce n’est pas que je ne veux pas, c’est que je ne peux pas. »

Surmonter les inégalités

À Tapanatepec, les services de santé sont dérisoires, et pour beaucoup, qui n’ont pas les moyens de se payer un médecin, la rivière Novillero est le seul recours pour se rafraîchir et soulager ses douleurs. Ses eaux font l’effet d’un baume sur les peaux brûlantes. Des centaines de corps mouillés abrités par les grandes ombres des cyprès mexicains barbotent, peuplant temporairement son cours. Il est cinq heures de l’après-midi, et après dix-sept heures de marche, certains membres de la caravane ne sont toujours pas arrivés. Les espaces publics de la ville sont déjà surchargés. Ceux qui le peuvent ont payé une chambre d’hôtel, d’autres un bout de couloir ou de cour, voire même une partie de l’enclos d’une maison. Des dizaines de personnes à pied et à vélo parcourent les rues en transportant des sacs de riz, de haricots et de sel vers les campements. Sur les rives du fleuve, de petits feux sont déjà allumés pour servir de cuisinières. De jeunes Cubains costauds et musclés, qui se déplacent eux aussi à vélos, sont arrivés sur les berges pour se baigner.

« En dépit de la violence dans laquelle elle s’inscrit, il y a une certaine poésie dans la rencontre des vélos et des migrants, deux figures qui, dans le monde actuel, sont soumises à de profondes injustices spatiales. »

Monsieur Roberto, hondurien, place son vélo aux roues de 24 pouces sous la bâche qui lui tient lieu de toit. « J’ai acheté ce vélo pour ma femme à Tonalá. Il a été bien utile pour ses ampoules. Avant, je voyais les autres se promener à vélo comme si de rien n’était, ils s’amusaient même. Regardez par exemple ces enfants qui roulent là. » Et c’est vrai, ils sont là, eux aussi, dans la joie, à jouer avec des vélos que d’autres leur prêtent et que parfois ils ne parviennent même pas à faire avancer, comme s’ils ne venaient pas d’accomplir un parcours redoutable, comme si le lendemain ce même parcours ne les attendait pas pour mettre une nouvelle fois leur joie entre parenthèses. C’est peut-être pour cette raison que le jeu est si précieux et que les enfants en profitent si intensément pendant les moments de repos, parce qu’il permet d’échapper, même fugacement, à l’incertitude d’un horizon qui s’imposera à nouveau le lendemain dans toute sa dureté. Mais pendant ce temps, la vie ouvre aussi des espaces pour s’amuser et rire, et parfois, comme le dit l’écrivain Eloy Tizón, les vélos sont des instruments de musique qui servent aussi à se déplacer7.

Transiter entre le lieu et le non-lieu

En dépit de la violence dans laquelle elle s’inscrit, il y a une certaine poésie dans la rencontre des vélos et des migrants, deux figures qui, dans le monde actuel, sont soumises à de profondes injustices spatiales et ont pourtant une puissante capacité à franchir les barrières. Pour le chercheur Eduardo Torre, le mouvement des caravanes est une manière de protester et de dénoncer le régime frontalier qui prévaut dans la région8. Cet état d’esprit combatif est partagé par les mouvements cyclistes dans de nombreuses villes, qui luttent eux aussi pour la reconnaissance de leur droit à la mobilité dans des conditions où les privilèges sont tous du côté des véhicules motorisés. Les migrants et les vélos incarnent, chacun à leur façon, des formes liminales de mouvement, proscrites par les logiques néolibérales qui stipulent que la liberté de mouvement de certains doit être payée par l’immobilisation de millions de personnes.

[Sebastián Sarti | Ballast]

Et pourtant, ils sont là, courageux, émergeant aujourd’hui d’un sud palpitant, se lançant dans des itinéraires qui oscillent entre le lieu et le non-lieu, formant une locomotive hybride qui serait impossible dans d’autres contextes. La bicyclette fournit au migrant le pouvoir de se libérer de l’immobilité imposée par la frontière, le migrant redonne à la bicyclette la dimension politique qu’elle avait autrefois, quand elle offrait à des secteurs, des cultures et des modes de vie populaires la possibilité de faire valoir leurs intérêts. Pour l’historien Steffano Pivato, l’histoire d’une époque peut être racontée à travers ses vélos9, et peut-être que la synthèse de migrants et de cyclistes qui prolifère à la frontière sud du Mexique depuis au moins deux ans n’est rien d’autre qu’un phénomène temporaire et passager. Mais elle constitue aussi un nouveau témoignage de la capacité humaine à rompre les amarres lorsque les frontières sont imposées comme principal mode d’organisation du monde.

Article traduit de l’espagnol par Pierre Madelin | Rogelio Josue Ramos Torres, « Desafiar a la frontera desde un par de pedales », Pie de Página, 16 novembre 2024

Illustrations de vignette et de bannière : Sebastián Sarti | Ballast

- « Mon frère » en espagnol.[↩]

- Shahram Khosravi, « Illegal » Traveler. An Auto-Ethnography of Borders, Palgrave McMillan, 2010.[↩]

- Giorgio Agamben, Homo sacer, Seuil, 1997.[↩]

- Surnom donné aux trafiquants d’êtres humains [ndlr].[↩]

- Amarela Varela Huerta et Lisa McLean, « Caravanas migrantes en México : nueva forma de autodefensa y transmigración », Revista CIBOD d’Afers Internacionals, n° 122, septembre 2019, p. 163–185.[↩]

- Marc Augé, Éloge de la bicyclette, Payot, 2008.[↩]

- Eloy Tizón, « Pide tres deseos », prologue à Diez bicicletas para treinta sonámbulos, Demipage, 2013.[↩]

- Eduardo Torre Cantalapieda, « El Estudio de las Caravanas Migrantes en México », Norteamérica, année 17, n° 2, juillet-décembre 2022, p. 67–89.[↩]

- Steffano Pivato, Storia Sociale della Bicicletta, Il Mulino, 2019.[↩]

REBONDS

☰ Lire notre entretien : « La fabrique des réfugié·es — une discussion avec Karen Akoka », novembre 2024

☰ Lire notre entretien avec Sabrina Melenotte : « Au Mexique, compter les mort·es, chercher les disparu·es », novembre 2024

☰ Lire notre entretien avec Mikel Ruiz : « Le roman du Chiapas », avril 2023

☰ Lire notre entretien avec Franck Gaudichaud : « Amérique latine : les gauches dans l’impasse ? », octobre 2020

☰ Lire la série « Nouvelles zapatistes », Julia Arnaud et Espoir Chiapas, septembre 2019-juin 2021

☰ Lire notre abécédaire du sous-commandant Marcos, mai 2017