Texte inédit pour le site de Ballast

En septembre 2016, les Forces armées révolutionnaires de Colombie – Armée du peuple (FARC-EP) signaient un accord de paix historique avec le pouvoir colombien. Le mouvement de guérilla, fondé dans les années 1960 sur des bases marxistes-léninistes, acceptait de rendre les armes et de muer en un parti politique légaliste. L’élection, deux ans plus tard, du très droitier Iván Duque change la donne : le président, appuyé par les milieux d’affaires, n’entend pas respecter l’ensemble de l’accord supervisé par son prédécesseur. Les assassinats ciblés se multiplient, frappant tout à la fois les leaders des mouvements sociaux, les syndicalistes, les indigènes, les défenseurs des droits humains ou encore les écologistes. Le mois dernier, dans la capitale du pays, des milliers de Colombiens ont défilé pour exiger de l’État qu’il mette fin à ces exécutions. Explications. ☰ Par Ruth Rojas et Laurent Perpigna Iban

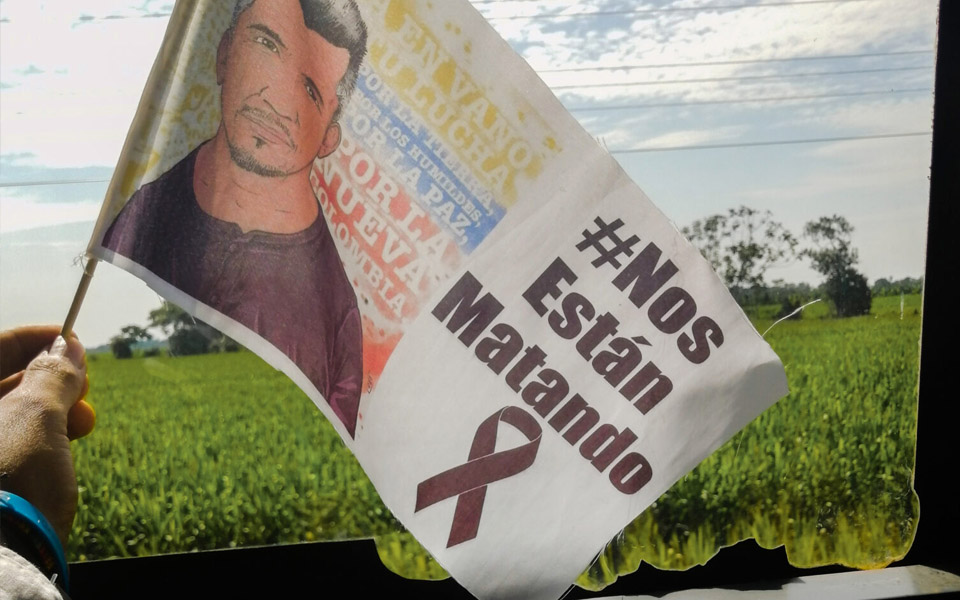

Lundi 19 octobre 2020 : près de 7 000 indigènes colombiens débarquaient à Bogota ; le lendemain, plusieurs groupes d’anciens guérilleros des FARC-EP [Forces armées révolutionnaires de Colombie – Armée du peuple] entamaient eux aussi une « marche pour la vie » vers la capitale. Leur demande est sensiblement la même : que l’État colombien prenne enfin des mesures radicales afin que cessent les assassinats ciblés qui visent leurs communautés. Des mobilisations qui témoignent de l’urgence : chaque jour, ou presque, une nouvelle page du drame colombien s’écrit dans l’indifférence quasi générale. Avec 68 massacres — soit 268 vies ôtées — comptabilisés entre le 1er janvier et le 24 octobre1, 2020 s’annonce d’ores et déjà comme une année noire.

« Les assassinats de leaders sociaux et d’anciens guérilleros sont désormais presque quotidiens. »

Pourtant, après la signature en novembre 2016 des accords de paix entre le gouvernement colombien et la guérilla des FARC-EP — mettant fin à plus d’un demi-siècle de guerre —, l’espoir semblait submerger le pays. Un optimisme de courte durée. En mai 2018, le très conservateur Iván Duque était élu à la tête de la Colombie, sur un programme résolument hostile auxdits accords. Depuis, les feuilles de routes sont paralysées, et la violence a repris de plus belle. Si le nouveau président impute volontiers la responsabilité de ces drames à des franges dissidentes de la guérilla, ce sont en réalité, bien davantage, des groupes paramilitaires — au service ou avec la complicité de l’État — et des bandes criminelles qui sèment la terreur dans le pays. Les assassinats de leaders sociaux et d’anciens guérilleros sont désormais presque quotidiens, chacun d’entre eux éloignant un peu plus la Colombie d’une paix juste et durable.

Les racines du mal

« Les champs ne sont pas seulement un foyer de pauvreté : ce sont également des foyers de rébellion », soulignait l’écrivain uruguayen Eduardo Galeano. Des mots qui hantent les mémoires, à l’heure d’appréhender la question qui nous occupe ici. C’est que, depuis le XIXe siècle, la division politique entre libéraux et conservateurs a donné naissance à une oligarchie latifundiste2, laquelle, en plus de concentrer la propriété des terres et d’exclure tout scénario de participation politique, a largement eu recours à la violence afin de satisfaire ses objectifs. Le sentiment d’oppression ressenti par les déshérités n’est pas resté sans réponse : au cours du XXe siècle, de nombreuses révoltes paysannes et indigènes éclatent dans le pays. En 1964, elles se concrétisent par la création des Forces armées révolutionnaires (FARC-EP), une organisation alimentée par les guérillas paysannes des années 1950 ; d’autres groupes vont suivre, à l’instar de l’Armée de libération nationale (ELN, 1964) et de l’Armée populaire de libération (EPL, 1967).

[Manifestants indigènes à Bogota le 21 octobre 2020. Par Ojomorocho]

En réponse aux intenses protestations sociales menées par le mouvement ouvrier durant les années 1970, l’État colombien adopte une politique de défense nationale. Dans un contexte de guerre froide, celle-ci entend surtout lutter contre le communisme ; elle aboutit à la création de groupes paramilitaires, en relation croissante avec des groupes de narcotrafiquants. Au début des années 1980, un processus de négociation avec les guérillas est néanmoins envisagé. Un premier accord, signé avec les FARC-EP ainsi que des secteurs d’autres guérillas, aboutit à la naissance du parti politique Union patriotique. Sa légitimité est totale, à gauche : formé, notamment, par d’anciens combattants des FARC-EP et des membres du Parti communiste, on le tient dès lors pour le parti d’opposition le plus représentatif. Une dynamique que les groupes paramilitaires — parrainés par des groupes politiques traditionnels, des trafiquants de drogue et des chefs militaires — ne tardent à faire voler en éclats. Cette volonté des FARC-EP de participer à la vie politique colombienne va se conclure par ce que la Commission interaméricaine des droits de l’Homme (CIDH) qualifiera de « génocide » : entre 1984 et 2002, plus de 4 000 personnes sont tuées, portées disparues ou enlevées, ceci en raison de leur appartenance à l’Union patriotique. La responsabilité de cet épisode sanglant n’incombe pas seulement aux groupes paramilitaires : le CIDH mettra en évidence la responsabilité de l’État comme de ses forces armées.

« Aux luttes paysannes, afros et indigènes actives depuis le XIXe siècle s’ajoutent d’autres processus de résistance. »

Le processus « d’ouverture économique » initié dans les pays d’Amérique latine lors de la décennie suivant va se concrétiser en Colombie par une série de réformes ultralibérales sur le travail, le marché des biens, des services ou encore des capitaux. Un accord entre l’État et les guérillas du M-19 [Movimiento 19 de Abril] et de l’EPL aboutit à la création de la Constitution de 1991, laquelle prévoit d’importants mécanismes de participation citoyenne. Un espoir, si mince soit-il, renaît. Mais la mise en œuvre du modèle néolibéral ne contribuera pas au renforcement de l’industrie ni du secteur agricole — bien au contraire. L’arrivée de multinationales minières et pétrolières, la création d’hydroélectricité, l’expansion des monocultures et l’accumulation de vastes étendues de terres pour l’élevage extensif aggravent trois des grandes problématiques du pays : le régime foncier, les problèmes environnementaux et la violence. Entre l’année 1958 et le début des pourparlers de paix entre les FARC-EP et l’État en 2012, le conflit armé en Colombie fera 218 094 morts (dont 81 % de civils) et 5 712 506 déplacés.

Les « leaders sociaux » dans l’œil du cyclone

Aux luttes paysannes, afros et indigènes actives depuis le XIXe siècle s’ajoutent d’autres processus de résistance. Qu’ils soient ouvriers, environnementaux, LGTBI, étudiants ou féministes, ils s’organisent en associations, conseils d’action communale, coopératives ou collectifs. Guidés par des personnes reconnues au sein de leurs communautés, ces mouvements œuvrent pour la défense des droits humains, et ce particulièrement dans les zones rurales. C’est que la pauvreté dans les campagnes s’avère l’une des causes profondes du « conflit colombien ». Un enjeu majeur, même. L’Enquête nationale sur la qualité de vie (ECV) de 2018 a révélé que près de 40 % des habitants des zones en question vivent une situation de pauvreté multidimensionnelle : analphabétisme, faible niveau d’éducation, chômage, absence d’assurance santé, logements aux matériaux inadéquats, sans égouts ni accès à des sources d’eau potable3.

[Membres des FARC-EP, fondées en 1964 (DR)]

Si le deuxième point de l’accord de paix signé en 20164 prévoyait que des garanties de sécurité soient données aux défenseurs des droits humains ainsi qu’aux dirigeants d’organisations de mouvements sociaux, leur situation n’a fait que se dégrader. « Les assassinats et les menaces contre les leaders sociaux n’ont cessé d’augmenter, même durant le confinement lié au Covid-19, où beaucoup ont été tués chez eux. C’est extrêmement inquiétant », explique María Cardona, membre du Conseil national du Comité permanent pour les droits de l’Homme en Colombie (CPDH). Le sentiment d’échec est total, d’autant que la reconnaissance du rôle de ces leaders avait été reconnue dans l’accord — une dynamique très appréciée compte tenu des obstacles que les différents acteurs du conflit armé ont imposé, durant de nombreuses années, à la participation citoyenne.

« L’année 2020 marque déjà un nouveau pic de violence : au cours des 10 premiers mois, 237 leaders ont été assassinés. »

Selon l’Institut d’études pour le développement et la paix (INDEPAZ), entre la signature de l’accord de paix et le 30 janvier 2020, 756 personnes, reconnues comme « leaders sociaux » ou défenseurs des droits de l’Homme, ont été assassinées. L’année 2020 marque déjà un nouveau pic de violence : au cours des 10 premiers mois, 237 leaders ont été assassinés, nombre auquel il faut ajouter 10 membres de leurs familles également éliminés. L’investigation « Quels sont les motifs ? Assassinats de leaders sociaux dans le post accord » plante le profil des personnes tuées : on y trouve pêle-mêle des leaders de mouvements de jeunesse, des activistes de la communauté LGBTI, des responsables syndicaux, des indigènes, des défenseurs de l’environnement ou des droits humains, des dirigeants de partis ou de mouvements politiques, des leaders paysans ou, plus simplement, des personnes revendiquant des terres. Si, à ce jour, les commanditaires de ces assassinats ne sont pas identifiés avec précision, le CPDH, ainsi que d’autres groupes de défense des droits humains dans le pays, exigent de l’État qu’il mène « une véritable enquête pour déterminer les responsables ainsi que les causes », et réclament « la fin du degré élevé d’impunité dans les différents domaines de l’administration de la justice ». Des requêtes qui ne semblent, dans le contexte actuel, pas prêtes d’être satisfaites.

Le cas des anciens combattants des FARC-EP

Au même titre que les leaders sociaux, les anciens guérilleros sont frappés de plein fouet par cette guerre sale : une cinquantaine d’entre eux ont été abattus rien qu’en 2020. Là encore, une réalité qui contraste avec le scénario envisagé dans l’accord de paix. Le troisième point, « Fin du conflit » (dans lequel ont été notamment négociés le cessez-le-feu bilatéral et définitif ainsi que la cessation des hostilités), envisageait une réintégration des FARC-EP dans la vie civile, tant sur les plans économiques, sociaux que politiques. Jairo Cala Suárez, qui avait rejoint les FARC-EP en 1982, a joué un rôle clé dans les négociations de paix. Désormais membre du Congrès à la Chambre des représentants du Parti de la force alternative révolutionnaire du commun (FARC, branche politique), il considère que l’enjeu majeur de cet accord était la transformation réelle des territoires les plus éloignés du pays. Joint par téléphone, il nous explique : « Lorsque nous avons signé l’accord de paix, nous avions dit que nous resterions au cœur des territoires parce qu’un tissu social et un système de vie et de relations sociales y a été construit. En ce sens, nous nous engagions à reprendre une activité sociale, économique, politique et culturelle avec les garanties fondamentales que le gouvernement national devrait nous offrir. »

[Marche étudiante à Bogota en novembre 2019. Par Ojomorocho]

Selon un recensement socioéconomique de l’Université nationale de Colombie, sur les 10 000 personnes ayant bénéficié de l’accord de paix, 66 % sont d’origine paysanne. Parmi eux, majoritairement des guérilleros, des miliciens et des prisonniers. « L’une de ces garanties fondamentales était le droit au travail comme élément central. Pour cela, étant donné nos racines professionnelles et sociales paysannes, la base pour le développement du travail des anciens guérilleros est la campagne », poursuit le député. Une volonté traduite à l’époque par le projet de création de zones spécifiques, les Espaces territoriaux de formation et de réinsertion (ETCR). La démarche a officiellement pris fin le 15 août 2019 : si le gouvernement s’était engagé oralement à rétrocéder les terres, cela n’a pas été explicité formellement dans l’accord. Nombre de Colombiens ont dès lors dû quitter les ETCR afin de chercher des alternatives de vie dans d’autres territoires. « C’est à ce moment que les ennemis de la paix ont entrepris diverses actions, avec cette soif d’attiser le feu de la guerre. Des enfants, fils d’anciens combattants, ont été assassinés. Depuis la signature de l’accord de paix, plus de 200 camarades ont été éliminés, dont la grande majorité par des bandes paramilitaires et d’autres acteurs qui commencent à jouer dans la région », nous dit encore Jairo Cala Suárez. Selon lui, les personnes qui réclament des terres, pour vivre et travailler, sont particulièrement visées : « D’autant que les riches des campagnes se sont appropriés de manière irrégulière d’immenses étendues de terre, qu’ils ont acquises par le déplacement et l’assassinat de paysans, indigènes et afro-colombiens. »

« Toutes les personnes qui s’opposent aux intérêts des monopoles nationaux vivent sous la menace.«

Le processus de substitution volontaire et concertée des cultures à usage illicite, mis en place par l’État avec les ex-guérilleros des FARC, concernait quant à lui près de 134 000 familles. Là encore, un espoir de courte durée : le rétropédalage des autorités colombiennes contraint de nombreuses familles à entamer un réensemencement. Parallèlement, les journées de résistance contre la substitution forcée et la fumigation au glyphosate mènent à de nombreuses arrestations, et à plusieurs assassinats dans les rangs des paysans. Cela a notamment été le cas dans la région du Catatumbo — proche de la frontière vénézuélienne — où deux figures du mouvement des producteurs de coca ont été éliminées. « Aujourd’hui, il y a une forte lutte du mouvement social en Colombie pour empêcher la mise en place de pratiques nuisible aux intérêts de l’humanité, telles que le fracking [fracturation hydraulique]. Toutes les personnes qui s’opposent aux intérêts des monopoles nationaux vivent sous la menace », ajoute Jairo Cala Suárez. À ses yeux, la situation est claire : le gouvernement colombien tente de semer le désespoir et d’orienter les anciens combattants vers d’autres voies pour mieux maintenir un statu quo. Une manœuvre habile, dans un pays où les offres dans le cadre de l’illégalité ne manquent pas. Et le député de préciser : « L’État prétend ne pas avoir de liens avec le meurtre des ex-combattants, prétextant qu’il s’agit d’une simple vendetta entre ceux qui ont signé l’Accord et ceux qui ont pris la décision de retourner aux armes. Alors qu’en réalité, les meurtres sont menés par l’État, via ses relations avec les paramilitaires, et motivés par ses propres manquements en matière de réintégration. »

Paramilitarisme et État

Qui sont donc ces groupes paramilitaires qui sèment le chaos ? Si leur apparition remonte au début des années 1970, ce sont davantage les Forces d’autodéfense unies de Colombie (AUC, 1997-2006), considérées comme la deuxième génération de paramilitarisme, qui marqueront les esprits. « Du paramilitarisme expéditionnaire, punitif et fragmenté des années 1980, nous passions à une forme plus coordonnée, territorialisée et politisée », analyse-t-on du côté du Centre national de mémoire historique, un organisme destiné à conserver la mémoire des victimes du conflit armé. Selon leur enquête, l’expansion des AUC était déjà motivée, à l’époque, par la volonté d’entraver les négociations de paix avec les guérilleros, d’une part, mais également par « la dispute du contrôle des étapes de la chaîne de production du trafic de stupéfiants que détenaient les FARC-EP dans le sud du pays », de l’autre5. Conséquence : les groupes paramilitaires ont répandu la terreur à coup d’assassinats ciblés, d’actes de torture, de massacres mais également en spoliant les terres des populations qui soutenaient — fût-ce de façon supposée — les guérillas.

[Le 20 octobre, des anciens combattants lancent le « Voyage pour la vie ». Par Jhon Leon]

À titre d’exemple, au cours de la construction du barrage hydroélectrique Urrá I, débutée en 1993, les paramilitaires ont menacé, enlevé et assassiné des dizaines de dirigeants et de membres de la communauté indigène Embera Katío, qui s’opposaient à ce projet. Les témoignages fournis par des anciens membres des AUC ont mis en lumière le financement apporté par des grandes entreprises d’exploitation minière aux paramilitaires : entre 1996 et 2006, 55 000 déplacements forcés ont ainsi été recensés dans la zone du César [l’un des 32 départements du pays, situé au Nord-Est, ndlr], avec au moins 2 600 assassinats ciblés et 240 disparitions. Le Centre national de mémoire historique fait alors état d’une négociation politique controversée entre le gouvernement Uribe [président de la République de 2002 à 2010, ndlr] et les groupes paramilitaires, à Santa Fe de Ralito : elle aboutit en 2016 à la démobilisation et au désarmement partiel de structures paramilitaires. « Le projet de loi que le gouvernement a conçu pour que les paramilitaires soient démobilisés prévoyait une impunité quasi totale pour les responsables de crimes atroces et ne reconnaissait pas les droits des victimes », résume le Centre.

« Aux plus hauts rangs de l’État, les discours niant jusqu’à l’existence même d’un processus de paix se multiplient. »

Depuis, peu de choses ont changé. Les dispositions de l’accord de paix — qui prévoyait la création d’organisations légales succédant à ces groupes — n’ont pas réduit l’activité de ces groupes, loin s’en faut. Selon les informations divulguées par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’Homme, ces organisations héritières de l’accord continueraient d’héberger des personnes « responsables d’un pourcentage élevé de meurtres de défenseurs des droits humains, de menaces et autres violations de leurs droits ». Face à l’embarrassante recrudescence d’assassinats ciblés, le gouvernement dirigé par Iván Duque s’est vu contraint de publier dès 2018 un décret pour la protection des défenseurs des droits humains, des dirigeants sociaux et communautaires, ainsi que des journalistes. Pourtant, rien n’a endigué le phénomène — d’autant qu’un haut niveau d’impunité demeure, en raison précisément du manque d’investigation de l’État sur ces crimes… Une situation qui ne saurait surprendre : lors de la présidentielle de 2016, Iván Duque avait mené campagne contre les accords en question.

Aux plus hauts rangs de l’État, les discours niant jusqu’à l’existence même d’un processus de paix se multiplient : « Il n’y a pas eu de guerre civile ni de conflit armé en Colombie, mais une menace terroriste contre l’État ; il est donc urgent de procéder aux modifications nécessaires », lance ainsi l’ancien président du Congrès, Ernesto Macías. Si la ministre de l’intérieur déclare dans les médias qu’il s’agissait d’un accord de paix « semi-raté », le président Duque reconnaît quant à lui la fragilité du processus, tout en mentionnant « qu’il reste sur la bonne voie ». Des propos qui indignent María Cardona, membre du Conseil national du comité permanent pour les droits de l’Homme en Colombie : « Le gouvernement, nous dit-elle, a pris le parti du négationnisme, de l’occultation, de la justification et de l’indolence. Ils nient non seulement la réalité, mais laissent de surcroît sans protection des personnes menacées, harcelées, persécutées et en position de profonde vulnérabilité à cause de leur implication. » Le député Jairo Cala Suárez abonde : « Quand nous avons signé l’accord de paix, il était clair qu’il s’agissait d’un accord d’État et non d’un pacte de gouvernement. Celui d’Ivan Duque a délibérément pris le droit de violer ce qui avait été convenu. Notamment sur la question de la réforme rurale intégrale, avec la délivrance de titres de propriété aux paysans qui vivent dans les coins les plus reculés du pays. La non application du point relatif à la participation politique reste sans aucun doute la plus grande erreur commise par le parti au gouvernement. Les 16 sièges de la paix au parlement ont été refusés par le Congrès. »

[Bogota, avril 2015. Par Maurizio Sur P.]

La corruption et les liens des politiques avec les paramilitaires interrogent la responsabilité directe de l’État dans ces assassinats. Et l’implication des forces armées colombiennes, considérées comme l’un des acteurs du conflit, ne font que confirmer ces forts soupçons : au cours de l’année 2017, 21 militaires et un général sont condamnés pour l’exécution extrajudiciaire de plus de 10 000 civils — décrits comme guérilleros mais présentés dans les rapports officiels comme victimes de combats. Pourtant, depuis le début des années 2000, quelques évolutions sont à noter : entre 2002 et 2006, 102 membres du Congrès et 97 sénateurs ont fait l’objet d’une enquête pour fait « parapolitique » — comprendre connivence entre le paramilitarisme et la politique. Si 41 sénateurs ont été condamnés, les enquêtes actuellement menées par le parquet général sont toujours en attente, notamment sur les questions liées à l’achat supposé de votes en faveur du gouvernement actuel avec l’aide de trafiquants de drogue.

Le défi de la paix

« La corruption et les liens des politiques avec les paramilitaires interrogent la responsabilité directe de l’État dans ces assassinats. »

Organisations sociales, défenseurs des droits humains, victimes et familles de victimes, tous s’accordent : il y a urgence à garantir le droit à la vie en Colombie. Face à une situation désormais hors de contrôle, le parti Force révolutionnaire alternative commune a porté ces questions devant la Cour interaméricaine des droits de l’Homme, afin que la structure « demande au gouvernement colombien de garantir la vie d’une population qui parie sur la paix, et qui a décidé de croire à nouveau en l’État après de nombreuses années à le combattre ». Mais la paix en Colombie ne se gagnera pas avec la seule fin des affrontements entre ces acteurs armés : la vérité, la justice, la réparation aux victimes et la résolution des causes structurelles du conflit sont autant d’éléments indispensables. Malgré les menaces, de nombreux Colombiens et Colombiennes exigent de pouvoir enfin œuvrer à une transformation collective, dans laquelle les revendications des droits à la santé, à l’éducation, au travail et au logement ne mettraient pas leur vie en péril. Pour le CPDH, ces souhaits ne seront réalisables qu’un prix de certaines avancées : « D’abord, respecter et mettre en œuvre les dispositions de l’accord de fin de conflit avec l’une des insurrections — le parti politique FARC — dans tout son contenu ; ensuite accepter et reconnaitre toutes les responsabilités dans les crimes, en garantissant que la justice mette fin à l’impunité, afin de surmonter les causes structurelles à l’origine du conflit. Et enfin, rependre le dialogue de négociation politique avec les insurrections armées qui existent toujours (ELN et EPL) et mettre en place un démantèlement réel et complet des structures paramilitaires. »

Sans l’implication totale des différents acteurs du conflit, la quête de vérité, la réconciliation nationale et la restauration du tissu social ne resteront que de lointains mirages. Le pays aura donc besoin de soutien : de la part de l’ensemble des Colombiens, mais également de la communauté internationale. Un véritable défi, oui.

Photographie de bannière : Plaza del 20 de Julio-Bogotá, 2017, Dexpierte_colectivo

Photographie de vignette : manifestation indigène à Bogota, octobre 2020

- L’ONU qualifie de massacre l’assassinat simultané d’au moins quatre personnes en dehors d’une zone de combat.[↩]

- Concentration de grandes extensions de terres entre les mains de groupes réduits de personnes.[↩]

- Selon les données officielles, on note une forte concentration de la population dans les zones urbaines, où vit 77,1 % de la population totale. 99,6 % du territoire colombien est constitué de zones rurales[↩]

- « Participation politique : ouverture démocratique pour construire la paix ».[↩]

- Rapport disponible en espagnol ici, cf. page 65.[↩]

REBONDS

☰ Lire notre entretien avec Franck Gaudichaud : « Amérique latine : les gauches dans l’impasse ? », octobre 2020

☰ Lire notre traduction d’un entretien avec Mônica Francisco : « Bolsonaro et la barbarie capitaliste », octobre 2019

☰ Lire notre reportage « 25 ans plus tard : le zapatisme poursuit sa lutte », Julia Arnaud, mai 2019

☰ Lire notre reportage « Argentine : un syndicalisme de masse », Arthur Brault Moreau, mars 2019

☰ Lire notre article « Mariátegui ou le socialisme indigène », Jean Ganesh, janvier 2018

☰ Lire notre entretien avec Arnulfo Vásquez : « Les riches ne le sont pas parce que Dieu l’a voulu », décembre 2018