Entretien paru dans le numéro 6 de la revue papier Ballast

Fleury-Mérogis : un jeune homme originaire des Antilles a pris dix ans pour braquage. Il lit beaucoup — Angela Davis, Anta Diop, Fanon et Cahier d’un retour au pays natal ; cela inquiète le directeur. Nous sommes en 1979 et Patrick Chamoiseau travaille, comme éducateur, à la réinsertion de détenus dans l’Hexagone. Il se lie d’amitié avec le prisonnier, lui offre des livres et un carnet, l’encourage à écrire ; Chamoiseau, qui n’a alors publié aucun ouvrage, prend ainsi la mesure de l’acte d’écriture. Il lui présente les textes d’Édouard Glissant, dont les réflexions sur l’identité antillaise, tout entières tramées de cette « conscience autre dans la langue [française] », chahutent les « mémoires dominatrices ». Chamoiseau deviendra écrivain, conteur, essayiste. Nous rencontrons ce « marqueur de parole » qui, de son premier à son dernier livre, écoute, relie.

L’art est politique et par définition majuscule, c’est-à-dire qu’il fait partie des hautes modalités du bien-vivre humain, individuel ou collectif. Que l’expression soit « francophone » ou « hexagonale », si on est vraiment en littérature, on est dans l’art. Ceci étant, l’idée de francophonie dit, à mon sens, que la langue française, disséminée par les colonisations françaises, s’est en quelque sorte émancipée de sa source nationale, des idéologies et des valeurs que cette source lui avait inculquées et par lesquelles cette source exerçait toutes sortes de dominations. Elle a connu et s’est fait féconder par d’autres imaginaires, d’autres visions du monde. Dire « francophone » n’indique plus pour moi une fraternité quelconque mais seulement une circonstance de la présence au monde.

Qu’entendez-vous par là ?

« Ce qui est essentiel pour identifier les familles d’écrivains, ce n’est plus la langue. »

Ce serait une présence au monde purement relationnelle, en contact avec tout, et démultipliée par celui-ci. Ce sont les modalités singulières de ce contact qui vont permettre de deviner des fraternités toujours mouvantes et évolutives. De par mon équation relationnelle, j’écris dans la langue de France mais je suis plus proche de n’importe quel hispanophone, anglophone, lusophone ou créolophone de la Grande Caraïbe que d’un écrivain français. Dans les flux relationnels du monde, la langue est devenue seconde en ce qui concerne les appartenances ou les fraternités. Ce qui est essentiel pour identifier les familles d’écrivains, ce n’est plus la langue, ni d’ailleurs les drapeaux, les frontières, le territoire de naissance, la couleur de peau ou je ne sais quel autre marqueur identitaire ancien. L’important, ce sont les structures d’imaginaire. Le rapport aux langues, le rapport à la globalisation du monde, le rapport à la diversité ou aux mutations de l’identité, l’équation irréductible d’une expérience au monde, etc.

Exit les langues pour définir les cartographies littéraires ?

La langue n’indique plus que des cheminements historiques, peut-être quelques solidarités, mais pas de famille ou de fraternité, encore moins une esthétique commune. Dans la mise-en-relation1 des diversités du monde, la littérature n’habite pas des langues, ni d’ailleurs des « styles » — elle n’est ni dans la défense ni dans l’illustration, elle habite des langages. Tout écrivain de ce siècle construit son langage dans les langues qui lui sont données par son expérience au monde. Pour moi, c’est le créole et le français, mais les deux vivent dans le désir-imaginant de toutes les langues du monde. La Nation et sa langue ne sont plus les territoires de l’écrivain. Les langues nationales, orgueilleuses, impérieuses, servant de référence centrale, pouvaient produire des « styles » à la Flaubert, ou autre (une petite broderie esthétique dans l’usage de la langue nationale qui constituait presque la colonne vertébrale de l’écrivain), mais, aujourd’hui, la mise-en-relation de toutes les langues du monde oblige au langage. Le langage problématise les langues et les appartenances, il ouvre à l’infini, à commencer par la littérature elle-même qui, dès lors, n’est plus l’affaire des seuls scribes mais peut surgir ailleurs — chez un musicien comme Bob Dylan, par exemple…

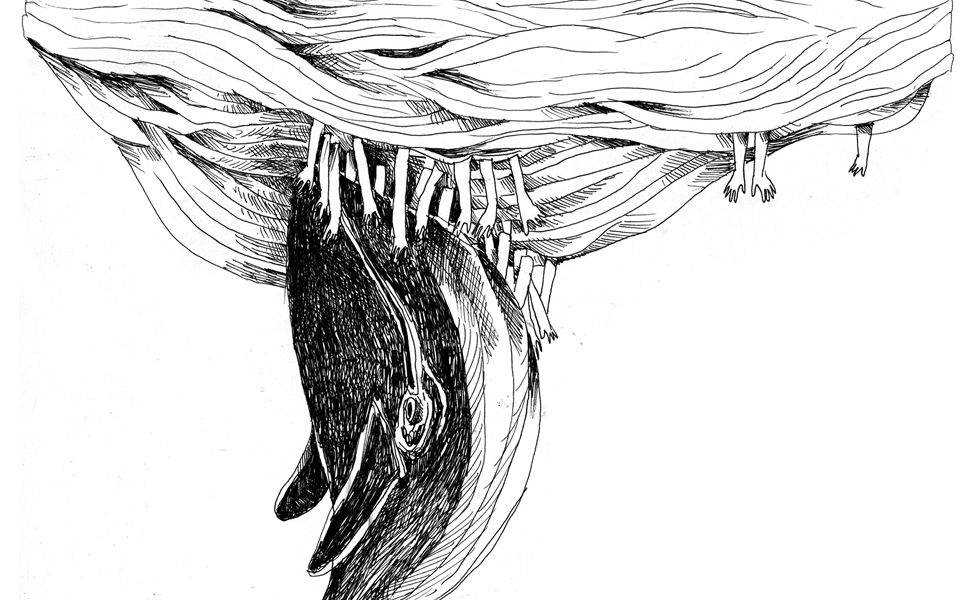

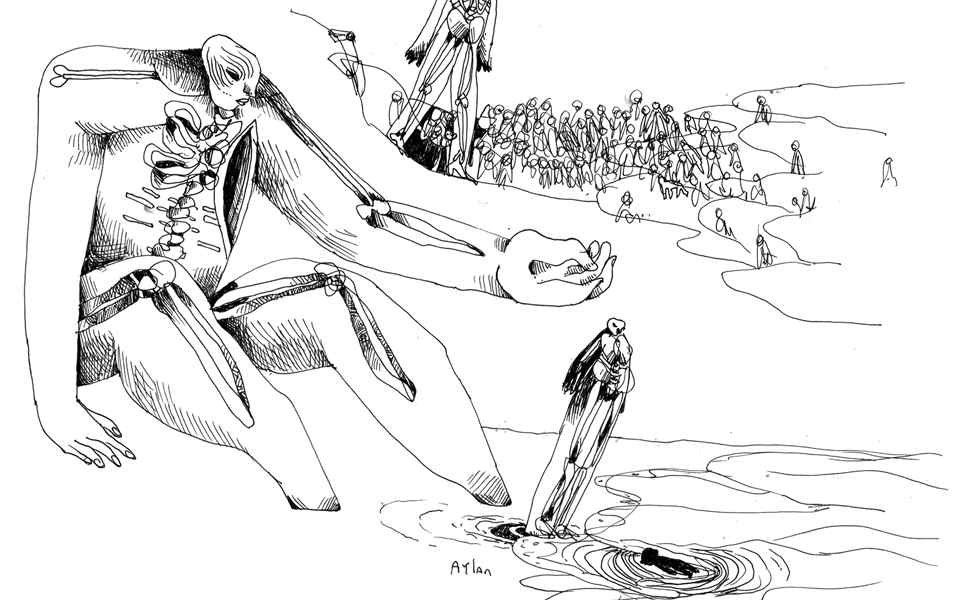

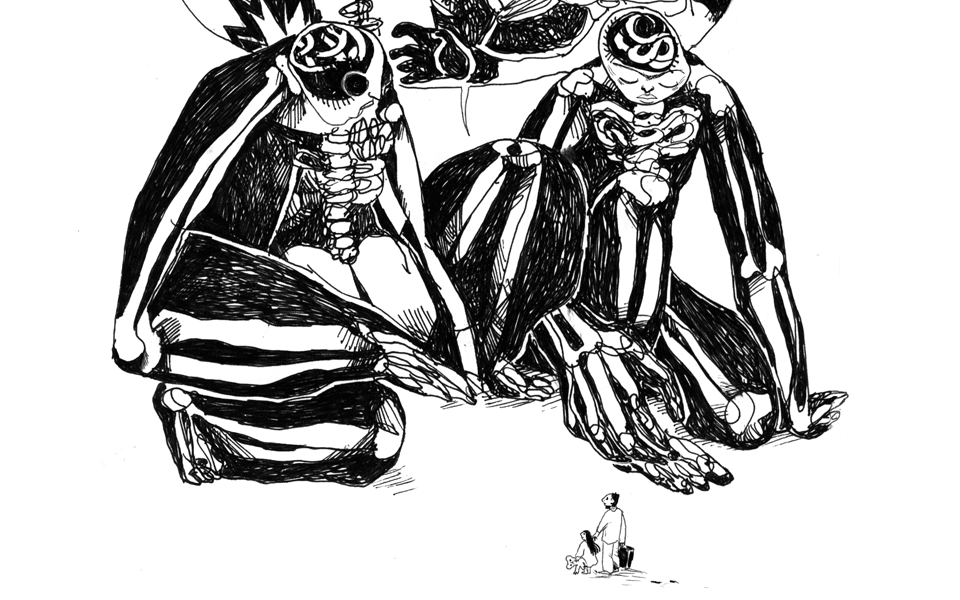

[Maya Mihindou]

Ça ne semble pas être une évidence pour tous…

Pourtant, les chansons de Bob Dylan sont de la littérature, en ce qu’elles étendent la notion de langage littéraire aux sons et aux harmonies, à la sensibilité reliée aux combats d’une époque, à une justesse de la posture de toute une génération — et, plus globalement, à une éthique sensible à l’humain. Nous allons vers un métalangage pour une métalittérature. De ce point de vue, certains grands cinéastes ont fait, eux aussi, de la métalittérature. Avec cette idée, on comprend bien pourquoi la littérature contemporaine tend à éliminer les genres littéraires et à se rapprocher d’organismes narratifs indéfinissables. Regardez la peinture, qui a quitté le chevalet, les tubes et les pinceaux, a explosé la toile, s’est enfuie de la toile pour se répandre dans les rues, et aujourd’hui dans les esthétiques fluides du numérique… Ces extensions en convergence auront sans doute un impact sur toutes les expressions humaines jusqu’à nous offrir des surgissements inouïs de beauté, que nous ne pouvons même pas encore imaginer. Ce qui ne veut pas dire que les anciennes formes d’expression artistiques vont disparaître au profit des nouvelles ! La mise-en-relation des imaginaires du monde suppose que l’ancien, le nouveau et l’inouï, se mêlent et s’emmêlent à l’infini, produisant sans cesse des splendeurs et des précipitations de nos sensibilités, de notre conscience et de nos clairvoyances. C’est en cela que l’art rejoint sa haute fonctionnalité politique : il nous change, change le monde que nous portons en nous, et par là-même change le monde qui nous porte.

Mais pourquoi évacuer ce qu’il est commun d’appeler le « style », en littérature ?

Le style reste un orgueil de la langue utilisée. Le langage est l’équivalent d’une catastrophe créatrice dans l’univers des langues mises-en-relation. Voyez ce que fait un poète comme Monchaochi dans son recueil Lémistè, aux éditions Obsidiane… C’est inouï.

Comment définiriez-vous le langage d’un écrivain ?

« Dans ce chaos génésique, l’Occident, malgré son triomphe solitaire, s’est retrouvé lui-même précipité dans la diversité du monde. »

C’est sa solitude. Les artistes sont aujourd’hui seuls. Ils ne représentent pas une langue, une culture, une communauté, une Histoire ou une Nation, mais une irréductible expérience au monde qui, de s’accomplir dans le monde, devient solidaire de l’humaine condition. La langue utilisée par l’écrivain de maintenant est mise en présence de toutes les langues du monde, comme le disait Glissant — elle s’en émeut, elle les désire, elle s’inspire de l’imprévisible, de l’incertain, voire de l’impensable d’une conscience-monde active en chacun de nous, et encore plus chez les artistes. Et cela donne, d’ouvrage en ouvrage, un événement langagier, presque une catastrophe. Pas de littérature, à mon sens, sans événement langagier. L’événement langagier construit non plus des récits, mais des organismes narratifs inclassables, lesquels reflètent bien la complexité du réel et du monde, et surtout leur inaccessibilité et leur imprévisibilité. Ce sont donc les dynamiques du langage, ses lignes de force, ses audaces, ses maillages d’ombre et de lumière, l’intensité de sa catastrophe, qui vont désigner les familles d’écrivains ; tout le reste n’a plus qu’une importance extrêmement relative…

Vous êtes soucieux de rappeler que l’histoire des Antilles a pour première mythologie, première genèse, « la cale des bateaux négriers ».

C’est un concept de Glissant. Pour lui, la cale négrière défait tous les corsets communautaires anciens et ouvre à l’infinie mise-en-relation des peuples, mais surtout des individus.

Admettre ça, tout comme l’idée que l’universalité des mythes fondateurs de l’Occident serait un mensonge, n’est-ce pas le début d’une forme d’Histoire à contre-courant, qui partirait de la négritude césairienne pour aboutir au Tout-Monde de Glissant ?

Dans les mythologies anciennes (genèses, mythes fondateurs, histoires nationales), les peuples naissaient à eux-mêmes, c’est-à-dire à leurs absolus : mon territoire, mes ancêtres, ma langue, mon Dieu, ma Nation, mon drapeau, ma Patrie, mon Identité — voulus immuables au monde… Les colonisations occidentales visèrent à étendre ces absolus dans une idée de l’universalité qui se rangeait, en fait, sur les valeurs du vainqueur ou du dominant — en l’occurrence de l’Occident. Seulement, les choses ne se sont pas passées exactement comme prévu. Les « valeurs » occidentales ont été étendues, imposées, des diversités ont été rayées de la surface de la Terre, d’autres ont été déconstruites, mais toutes, d’une manière ou d’une autre, sont entrées en Relation pour produire du nouveau. Dans ce chaos génésique, l’Occident, malgré son triomphe solitaire, s’est retrouvé lui-même précipité dans la diversité du monde. Sa frappe a produit du nouveau, et ce nouveau a fécondé en retour les dominants. Et, surtout, elle a créé deux modalités déterminantes pour comprendre le monde d’aujourd’hui ; l’explosion de l’individuation (les individus qui se déprennent des corsets communautaires) et le phénomène relationnel, qui allaient emporter individus, peuples, cultures et civilisations dans un flux de changements imprévisibles et incessants.

[Maya Mihindou]

Quand on y réfléchit bien, les découvreurs et conquérants colonialistes étaient souvent des individus, de monstrueuses personnalités, presque en rupture de normalité communautaire. Ce sont ces monstres, au sens profond du terme, qui s’élancèrent à la découverte de l’inconnu, en prétextant défendre des absolus comme le vrai Dieu, la vraie langue, la seule civilisation ou l’humanité la plus accomplie. Ce qui a été le plus terrible dans la rencontre de ces personnalités avec les communautés anciennes qu’elles entreprenaient de dominer, c’est bien sûr la violence, la bêtise et la cupidité, le goût de la domination, mais c’est surtout le flamboiement d’une individuation très forte, qui était aussi fascinante que les absolus qui étaient imposés. D’autre part, dans la colonisation, il y aura la Traite des nègres et l’esclavage de type américain. Là, ce sont les captifs africains qui seront arrachés à l’emprise communautaire et précipités dans ce que Glissant appelle un « gouffre », la cale du bateau négrier. Il va en faire une déflagration, concrète et symbolique, qui allait concentrer en elle toute la violence des colonisations, mais aussi tout ce qui allait se passer par la suite : l’esclavage dans les plantations, le néocolonialisme, l’empire capitaliste, etc. La cale, quand on y réfléchit, devient le lieu où le monde est entré dans une nouvelle modalité du vivre-ensemble…

Quelle serait cette nouvelle modalité ?

« La cale, quand on y réfléchit, devient le lieu où le monde est entré dans une nouvelle modalité du vivre-ensemble. »

Le vivre-ensemble ne peut plus s’envisager sur la base de communautés closes sur leurs absolus, mais sur celle d’individus mobiles, forcés de mobiliser dans une sorte de métanomadisme tout ce qui leur est donné dans la mise-en-relation massive et accélérée des peuples, des cultures et des civilisations. Ce n’est donc pas une contre-Histoire — le « contre » est toujours dépendant —, c’est un autre éclairage de l’évolution du monde… Un écart déterminant.

Vous évoquez Césaire et Glissant, qui détaillaient leur terre pour en disséquer « les Traces où pouvaient se deviner d’impalpables monuments ». Ils rappellent le déséquilibre des narrations et parlent de « souvenirs fossiles ». Les monuments de pierre n’appartiendraient-ils qu’aux vainqueurs ?

Toujours. Les monuments célèbrent toujours une Victoire, une domination, une mise en verticalité dans l’horizontale plénitude du vivant. Les Traces, elles, témoignent d’une présence au monde. La présence au monde est par essence horizontale, participative, et c’est de là qu’elle peut devenir totale. Il nous faut apprendre à lire autour de nous, non pas les monuments, mais les Traces…

Vos livres l’affirment dans leur structure même : sans compréhension de l’esclavage comme fondation totalitaire, comme « damnation de l’homme nègre », on ne peut « comprendre le monde contemporain, l’Afrique, l’Amérique, le processus d’individuation, les migrations, ni l’importance du jazz »…

Exact. Le pathos ne transforme pas le crime en expérience. Il est nécessaire dans un premier temps. Mais en face de tout crime, on doit se demander ce qui a permis son surgissement, et ce qui a été désormais dépassé par le seul fait qu’il se soit réalisé. Avec cela, on commence sa transmutation en expérience, on en tire une leçon et une connaissance. Quand on voit ce qu’Israël fait aux Palestiniens, on peut dire que le crime de la Shoah n’a pas été transformé en expérience. L’esclavage de type américain a été une catastrophe qui a stimulé le génie humain d’une manière valable pour tous. Il a changé le monde, et il a précipité du nouveau dans le monde. Le jazz, mais aussi la biguine, la salsa, le reggae, toutes les musiques et les danses des Amériques en proviennent directement… et sont valables pour tous.

[Maya Mihindou]

Nous avons, dans notre numéro 5, questionné les liens complexes, ambigus, parfois brutaux, qui existent entre les traditions socialistes et antiracistes. Comment les appréhendez-vous ?

Socialisme et antiracisme se préoccupent de la même chose : améliorer l’humaine condition, humaniser l’homme dans son rapport à lui-même et au monde. On peut maintenant y ajouter la pensée-action écologique. C’est le même combat. Le problème, c’est de ne plus s’enfermer dans des mécaniques et des systèmes. Le capitalisme a fait de la philosophie libérale une mécanique économique terrifiante. Prenez l’idée la plus généreuse, rigidifiez-la en mécanique ou en système et vous basculez dans la terreur. On peut déshumaniser au nom de la liberté. C’est pourquoi je me méfie des « valeurs ». Quand mon ami Régis Debray crie « Fraternité ! » et tend à l’ériger en système, je m’éloigne en courant. Quand le gouvernement de la France veut faire de l’« égalité » une mécanique de développement pour les pays dits d’outre-mer, je sombre dans la consternation. La « fraternité » ou l’« égalité » systémique peut annihiler n’importe qui, n’importe quoi, et s’annuler elle-même. En revanche, l’idée de Relation, porter l’autre en soi, se réaliser dans le concert de toutes les différences, veiller à l’épanouissement optimal de chacun dans l’échange permanent, complexifier toujours, relier toujours ce qui semble opposé ou antagoniste, sont des principes qui n’ont pas besoin de « valeurs » ; ils fondent une éthique ouverte, complexe, décente, qui a la vertu de ne pas pouvoir être avilissante ou meurtrière. C’est pourquoi Glissant ou Edgar Morin sont de grands « civilisateurs », même si cette notion de « civilisation » est à prendre avec des précautions…

Césaire a parlé de l’arrogance révolutionnaire blanche à l’endroit des révolutionnaires de la périphérie. Il récusait le « fraternalisme » du grand frère regardant de haut les peuples colonisés qui inventaient leur propre route…

« Socialisme et antiracisme se préoccupent de la même chose : améliorer l’humaine condition, humaniser l’homme dans son rapport à lui-même et au monde. »

La politique que défendait Césaire était d’opposer à la féodalité des békés et du système de plantations une citoyenneté française pleine et entière. C’est une position que les mulâtres ont historiquement toujours défendue. D’une manière générale, quand les colons américains se sont enrichis, ils ont réclamé leur indépendance à la métropole d’origine. Chez nous, ils ne se sont pas suffisamment enrichis pour basculer dans cette logique, et ce sont les mulâtres qui, d’une certaine manière, ont imposé leur choix, qui n’était pas celui de l’indépendance mais d’être pleinement citoyens français. Cela allait entraîner notre assimilation pure et simple, ce que ne voulait pas Césaire qui réclamait une citoyenneté pour ainsi dire autonome. C’était à mon avis un moindre mal — mais l’indépendance aurait été à l’époque préférable. Aujourd’hui, la donne s’est complexifiée : la bonne déclaration n’est plus une déclaration d’indépendance, mais une déclaration d’interdépendance. Dans le monde mis en relation, tout est en contact et donc tout est dépendant de tout. Il n’y a plus de terra incognita ni même d’ailleurs ; il n’y a que de la Relation. L’ici est dans le là-bas, et le là-bas affecte l’ici de manière constante, instantanée, imprévisible. Donc tout est à penser et à construire à partir de ce constat-là… Le moteur du bien-être individuel ou collectif passe désormais par une intensité relationnelle consciente et problématisée en permanence… C’est cela, l’autre voie véritable.

Les sociétés ont de plus en plus de clés pour se lier et mettre en commun leurs mémoires et leurs imaginaires, mais l’époque génère pourtant une angoisse identitaire immense. Comme si, à mesure que la Relation s’installe, le besoin de cloisonnement, de culture propre, de « retour à sa terre » se renforce. Avez-vous, dans les champs de l’art et de la littérature, senti venir cette panique ?

Héraclite nous avait déjà alertés sur cette question : les contraires sont solidaires dans le devenir. La vie est dans la mort, la mort est dans la vie, la lumière et l’ombre sont presque une même chose. Dans le monde globalisé, la Relation s’étale, progresse. C’est pour cela que les tentatives contraires s’activent ou se réactivent, entrent en panique ou en repli. Elles signalent qu’il existe en face d’elle une force en marche. Elles s’y opposent, mais le profond, le plus déterminant, reste la Relation qui s’amplifie… Cette panique et ce repli, on les voit en littérature : cela donne le retour du récit. Le récit n’est rien d’autre qu’une tentative de mettre ou de remettre de la mesure dans la démesure ouverte du Tout-Monde. Le récit n’est plus qu’un niveau de conscience ancien.

[Maya Mihindou]

« Le Lieu est ouvert et vit cet ouvert ; le Territoire dresse des frontières », dites-vous. « L’Europe s’archipélise », écrivait Glissant. Creusons encore ces questions, si vous le voulez bien. Vous évoquiez Régis Debray : dans À un ami israélien, il écrit quant à lui : « La bonne frontière est comme la peau, elle permet d’entrer et de sortir. » Que dit l’« ouvert » dont vous parlez ?

L’ouvert ne peut pas se traiter avec l’imaginaire ancien : il faut changer tous nos systèmes de représentation. Le phénomène migratoire est un bon exemple. Le capitalisme prétend avoir en quelque sorte libéré le monde par le libre-échange. C’est vrai que le libre-échange a diminué les guerres mondiales et réduit considérablement les barbaries archaïques. Ce qui fait que quelqu’un d’aussi estimable que Michel Serres peut dire : « Nous vivons dans une époque bénie, sans guerres mondiales ! », etc. Sauf que la barbarie est toujours là ! Non seulement dans les misères, les paupérisations et les dommages collatéraux de la Pax Economica, mais aussi dans l’effondrement moral, spirituel ou éthique qu’elle diffuse insidieusement, en faisant de nous des machines à consommer solitaires et égoïstes. C’est une autre forme de barbarie où l’humain est tout autant broyé ! Les flux migratoires nous dévoilent de fait la barbarie cachée de ce système. La Méditerranée devient jour après jour un cimetière, dans une conscience mondiale indifférente ! Les marchandises, les banques, les capitaux peuvent aller et venir librement mais pas les hommes ? Ah bon ! Pourquoi pas les hommes ? Ils sont moins porteurs de richesses que les marchandises ou les capitaux ? non. Pourtant, dans le vivant, ce sont les flots de différences qui nourrissent les plus hautes vitalités ! Où est donc le problème ? En fait, les richesses qu’ils portent ne sont pas recevables, car elles concernent avant tout l’équation humaine, l’équation vivante, pas l’équation économique. C’est pourquoi il faut décliner toute justification économique de l’intérêt des migrations. C’est encore rester dans le système dominant, dans l’économisme se suffisant à lui-même ! Les marchandises et les capitaux circulent librement mais les profits se concentrent dans les même endroits et de la manière la plus étroite possible, et tout le reste doit demeurer en place dans les catastrophes et les misères induites par ce seul vampirisme… C’est seulement cela qu’il faut considérer. Et refuser de manière déterminante !

« (Le Gouffre) de l’Atlantique s’est éveillé […] / les tranchées du profit / les meutes et les sectes d’actionnaires / agences-sécurité et agences-frontières / radars et barbelés / et la folie des murs qui damnent ceux qu’ils protègent / chaussures neuves et crânes jeunes font exploser les vieilles concentrations ! », écriviez-vous…

« Les flux migratoires nous dévoilent de fait la barbarie cachée de ce système. La Méditerranée devient jour après jour un cimetière. »

Exact. Le sang humain du monde circule, rien ne saurait l’arrêter, et tenter de le faire est non seulement une barbarie totale, mais un écocide.

Existe-t-il une solidarité réelle, une commune conscience de l’Histoire, entre les diverses îles et archipels qui forment la Caraïbe ?

Oui, mais elle cherche à se concrétiser — on y revient — essentiellement sur une base économique. Or l’économisme est la pire des pauvretés. Il mène à une impasse pour le moins inhumaine et non écologique. L’imaginaire de la Relation est complètement inconnu des États et des organisations de la Caraïbe… Il faut le regretter.

Il y a un optimisme et une beauté toujours présents dans votre regard sur le monde et dans votre littérature. Comme si les réconciliations et la fin des ébranlements étaient au bout du chemin. On y croit, en vous lisant. Envisagez-vous cela comme une utopie ?

Il n’y a pas et il n’y aura jamais d’aboutissement global, pas d’aube définitive aux quêtes que nous menons. Je suis optimiste parce que je n’attends pas de Grand Soir ; je guette simplement des intensités du vivre, des épiphanies de la perception, des moments de grâce qu’il faut apprendre à deviner, et surtout à vivre. Fréquenter des utopies sert à cela : vivre au rêve, à l’idéal, à la beauté, tendre vers eux sans pour autant les atteindre… Au bout, il n’y a d’inévitable que les dragons de la vieillesse, de la mort, de la souffrance et de la disparition. C’est le cheminement vers eux qui détermine la position que nous aurons individuellement face aux derniers dragons. C’est pour tout cela que je me déclare parfois « Guerrier de l’imaginaire ». « Guerrier », cela veut dire : à jamais vigilant et toujours désirant.

[Maya Mihindou]

Vous écrivez : « Les poètes sont les désirants de l’indicible, non pas comme problème à résoudre mais comme soleil à vivre. » Que se passe-t-il dans votre alambic, au moment de l’écriture, qui permet de fabriquer de l’or avec des larmes ?

L’écrivain, quand il se met à son atelier, se retrouve en face du monde — c’est seulement cela qu’il a en face de lui. Le monde, en relation active et imprévisible, est la donnée qui précède et qui s’impose à l’œuvre contemporaine. La page est blanche mais elle n’est pas vide, comme le disait Deleuze. Si l’écrivain pratique du récit, il se soumet et se retrouve vaincu par les données initiales du monde, le déjà-vu, déjà-pensé, déjà-écrit… S’il se positionne en face de l’indescriptible, de l’indicible, surtout de l’impensable de ce même monde, alors toutes les données sont explosées, mises en effervescence, et c’est alors que la création (qui n’est rien d’autre que la « transmutation » essentielle des données) peut commencer. L’impensable nous force vraiment à tenter de l’inouï. L’inouï est intraitable, c’est une bête pas facile à capter. C’est pourquoi en littérature, mais d’une manière générale en création, l’échec est la mesure la plus juste. Faulkner jugeait ses propres livres à l’intensité de leur échec. Si l’échec est minable, l’œuvre est minable. Si l’échec est retentissant, bouleversant, surprenant, alors l’œuvre a fait avancer le génie humain… Face à l’œuvre, le lecteur ne perçoit que le bouleversement, ou plein de choses bizarres qui l’émeuvent, qui le traversent ou qu’il rejette. Mais le créateur, lui, qui sait avoir tenté de l’inouï, voit l’ampleur de son échec… C’est pourquoi, quelque temps après, tout créateur recommence, tente une nouvelle et vaine fois de saisir de l’inouï…

À quelle heure du jour ou de la nuit vous y mettez-vous ?

« La ville a produit de l’urbain, mais l’urbain s’est détaché de la ville. L’urbain est désormais un fleuve. »

J’écris plutôt le matin. Je suis très intelligent, très naïf et très innocent le matin, très sensible et très lucide aussi… Cet état dure environ jusqu’à midi ; après, cela se gâte…

« Je suis gens-de-la-ville », confiez-vous dans La Matière de l’absence. « Mais la ville est un danger […], elle pétrifie de silences les campagnes comme autrefois les Empires étouffaient l’alentour ; sur la ruine de l’État-nation, elle s’érige plurinationale, transnationale, supranationale, cosmopolite — créole démente en quelque sorte, et devient l’unique structure déshumanisée de l’espèce humaine », objectait le personnage de l’urbaniste dans votre roman Texaco…

La ville ancienne pouvait l’être — mon clocher, mon quartier, ma rue… Mais, aujourd’hui, la prolifération urbaine ne produit plus de villes comme nous les connaissions. La ville ancienne structurait une vision du monde, un rapport de force symbolique ou concret, et répercutait par ses spatialisations un pouvoir quelconque. La ville a produit de l’urbain, mais l’urbain s’est détaché de la ville. L’urbain est désormais un fleuve, c’est une prolifération multiforme qui aujourd’hui nous englobe tous et qui constitue l’écosystème de nos imaginaires créatifs. Tout est aujourd’hui urbain. Même ce qui nous reste de nature à préserver doit être géré par un imaginaire devenu urbain. C’est pour cela que les urbanistes, que les politiques urbaines, que l’art urbain, sont des points chauds déterminants. Ils réinjectent une perspective relationnelle, humaine, dans un écosystème qui met à mal toutes nos anciennes manières de vivre ensemble ou de vivre seul, de faire société, peuple ou agglutinations solidaires. Le fleuve urbain nous force en quelque sorte à naître à de nouveaux modes relationnels.

Vous aimez concilier la fable et l’autobiographie, comme une manière de réenchanter le réel pour le charger d’épaisseur, de durée, de mémoire. Faut-il y voir une influence du réalisme magique sud-américain ou plutôt des conteurs de la veillée martiniquaise ?

Oui, mais j’aime bien l’idée de l’« émerveille2 » : Bien au-delà du réalisme merveilleux : c’est une poétique qui intègre le conte, l’étrange, le bizarre, le terrifiant, le fantastique, la science-fiction, l’invisible, l’indicible, l’impensable… L’émerveille ne se refuse rien, elle est intensément lucide, et d’être lucide la rend intensément libre, irrationnelle, démesurée… La porte de la merveille est restée grande ouverte, l’écrivain de maintenant n’échappe pas à son chant, il aurait tort de le faire…

Une affirmation surprend, à la fin de La Matière de l’absence : « Je connais ce malheur de ne pas être poète… » Si vous n’êtes pas poète, nous sommes papes ! Comment comprendre que vous ne vous perceviez pas comme tel ?

Je ne suis pas poète car je suis encore attaché à la narration ; je suis un homme du texte. Le poète, lui, n’est jamais en narration. Le poète est une plaque sensible exposée aux foudres et aux éclaboussements de l’indicible, de l’indescriptible, de l’informulable, de l’impensable… et qui est en mesure d’en accuser l’impact sans déploiement narratif, juste par des vers et des poèmes. Il est très proche du sorcier et de ses incantations. L’homme du texte, lui, ne fait pas des vers ou des poèmes, il opère des « saisies narratives ». La saisie narrative provient non pas des incantations sorcières mais des splendeurs anciennes du récit, des langues et des langages. La saisie travaille dans la matière fondatrice des langues, son langage saisit les couleurs, la lumière, les odeurs, les transmute, et appelle toute les langues du monde. La saisie fonde un langage possible quand la poésie, elle, est déjà bien au-delà des langages du possible… Vous voyez, ce n’est pas très clair, mais une petite distance est introduite, petite mais bien réelle ; après, il faut faire bouger le curseur pour bien identifier chaque cas, mais la distance est bien positionnée. Je suis frère des poètes sans héritage ni filiation ; il me faut, maintenant, vivre cette condition-là…

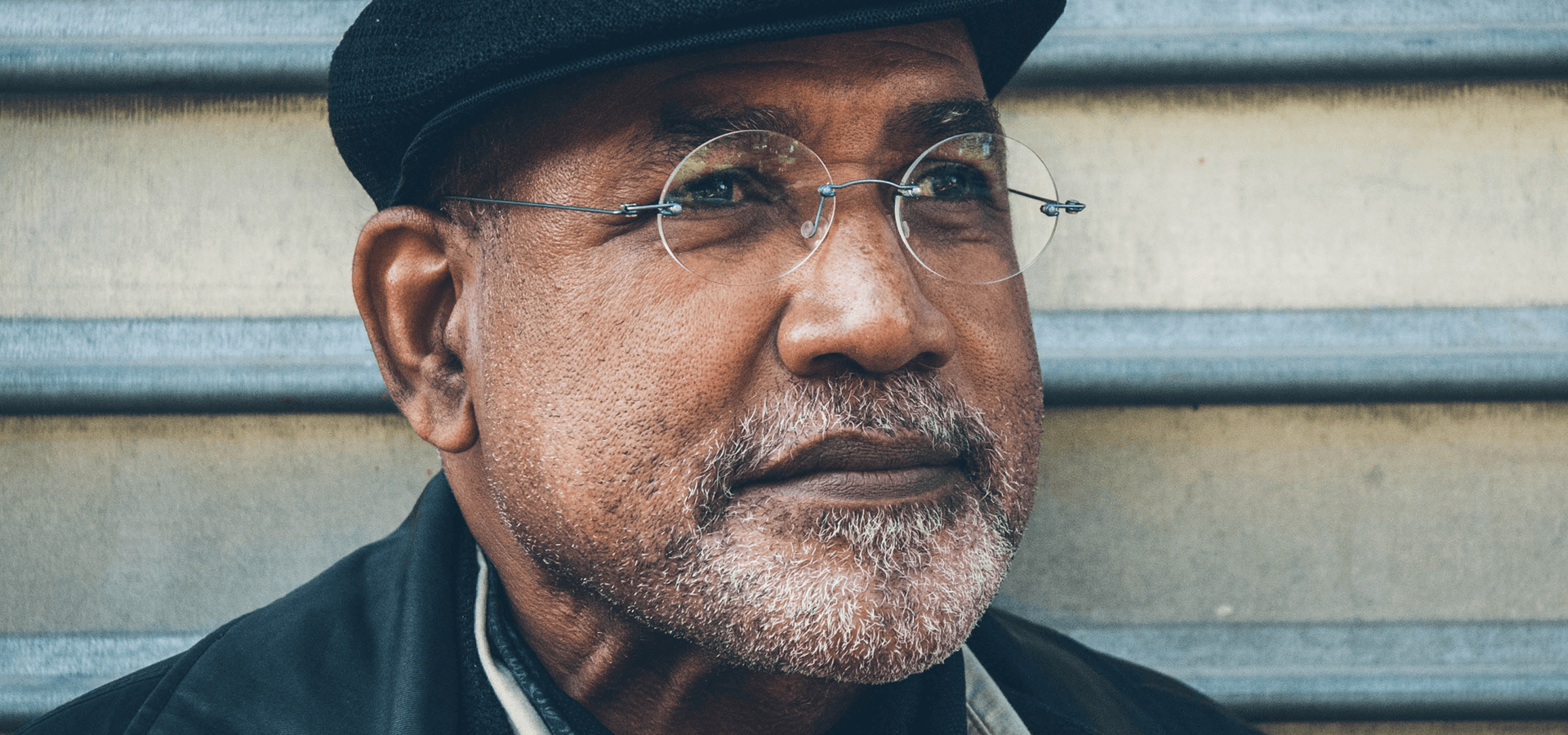

Photographie de bannière : Maya Mihindou | Ballast

Série d’illustrations réalisée pour l’ouvrage Osons la fraternité (Philippe Rey, 2018)

- En opposition à la mise-sous-relation : « La mise-en-relation invalide les notions de centre et de périphérie pour autoriser l’aventure des réseaux de solidarités véritables, de la communication vraie, des complexités multipolaires, des appartenances multiples et des alliances protéiformes fécondes. Elle n’isole pas, elle lie, et elle relie. » Patrick Chamoiseau, « La mise en relation ».[↩]

- « Le roman d’aujourd’hui pourra être le roman-monde où l’esthétique du chaos, de l’incertain identitaire, de l’inachèvement, de la polyphonie, du Grand amour se joignent à l’Émerveille pour tenter d’approcher de la saveur du monde donné en son total. […] Il ne s’agit plus de comprendre le monde mais de le deviner. Plus de le dominer ou de le conquérir : mais de l’habiter. » Patrick Chamoiseau, Émerveilles, Gallimard, 1998.[↩]

REBONDS

☰ Lire notre article « Assia Djebar — la mémoire est une voix de femme », Jonathan Delaunay, avril 2017

☰ Lire notre entretien avec Wajdi Mouawad : « Je viens d’une histoire qui ne se raconte pas », mars 2017

☰ Lire notre entretien avec Edgar Morin : « Il y a toujours eu deux France », février 2017

☰ Lire notre entretien avec Mia Couto : « Les langues sont des entités vivantes », juin 2016

☰ Lire notre entretien avec Olivier Rolin : « La littérature m’a permis de voir les multiples facettes de la réalité », février 2015

☰ Lire notre entretien avec Édouard Louis : « Mon livre a été écrit pour rendre justice aux dominés », janvier 2015