Entretien inédit pour le site de Ballast

C’est l’histoire d’un vigneron convaincu par la justesse de ses pratiques mais curieux de celles des autres ; celle d’un manœuvre CGT abattu par la police à Brest ; celle d’une famille ouvrière et de syndicalistes des Mauges ; celle d’une femme qui s’échappe de sa vie sans savoir ce qui l’attend derrière ; celle, encore, d’une petite région du Maine-et-Loire durant la seconde moitié du XXe siècle. Depuis près de 25 ans, Étienne Davodeau s’emploie à relater, au lavis et au trait, l’existence de celles et ceux que l’Histoire récente tient généralement à l’écart de ses récits. Pionnier de la bande dessinée documentaire, il a fait de ses horizons le proche, l’intime et l’ordinaire. Nous l’avons rencontré dans l’Anjou, non loin de chez lui, un jour de pluie.

Le quotidien au sens strict et étymologique est ce qui constitue chaque jour de nos vies : rien que ça, ce devrait en faire un sujet intéressant. On n’y échappe pas. Ce qui m’intéresse dans le quotidien est ce qu’il révèle des gens, de la sociologie du monde dans lequel ils vivent et évoluent — des choses a priori banales. Mais quand elles le sont, elles sont parfois représentatives. C’est une discussion que j’ai beaucoup eue avec mes parents à l’époque où j’écrivais Les Mauvaises gens. Je leur disais que j’avais envie de parler de ce qu’ils avaient fait et ils me répondaient : « Non, on a une vie banale, on a la même vie que les gens autour de nous. » Et c’est précisément ça qui m’intéressait ! Ils ne pouvaient pas être des porte-parole — ils ne sont pas mandatés pour le faire —, mais ils pouvaient être représentatifs d’un certain courant historique, politique et syndical d’une petite partie de l’histoire de France. Quand je fais un documentaire ou un reportage en bande dessinée, c’est de voir comment les gens vivent et travaillent qui me parle… Quand je passe un an et demi avec un vigneron, c’est ce que je veux voir : quand il se lève le matin, que fait-il ? Quand c’est le mois de mars, ce n’est pas la même chose qu’en juin. Et tout ça prend du temps : voilà pourquoi j’aime bien procéder par immersion. Ce quotidien me semble digne d’être raconté.

Comment prendre en charge l’ennui possible ?

« Quand je passe un an et demi avec un vigneron, c’est ce que je veux voir : quand il se lève le matin, que fait-il ? »

Il faut trouver la bonne façon, la bonne porte d’entrée. C’est là que la partie narrative de la bande dessinée intervient. Un sujet, en soi, n’est rien — on peut avoir le meilleur sujet du monde, si on n’a pas trouvé l’angle adéquat pour le traiter, on peut le rater. Inversement, d’un sujet qui semble anodin, avec une bonne idée pour l’aborder, on peut en faire un livre, un film ou un récit qui soit captivant. Et ceci avec les règles que je m’impose : dans ce cadre, je ne raconte rien qui ne se soit pas passé et j’implique les personnes que je vais solliciter dans la réalisation du livre — je leur fais lire les pages avant publication pour voir leur réaction. Plus on a un fil léger, plus la part de l’écriture narrative est importante. C’est là que le travail se fait. La règle est celle-ci : sois attentif, regarde ce qui se passe, prélève les bonnes choses dans ta journée ou dans les paroles de la personne qui se trouve devant toi. Et fais-en un récit.

La bande dessinée documentaire s’est largement construite sur des terrains éloignés : Joe Sacco en Palestine, Guy Delisle en Corée du Nord… Vous préférez les espaces que vous connaissez : c’est là la condition d’une immersion ?

C’est plus pacifié que la bande de Gaza, c’est sûr ! Mais ce n’est pas en ces termes que je me pose la question. Ai-je la légitimité ou non d’aborder ce que je vais raconter ? La voilà, la question. Si je parle d’un endroit où j’ai grandi dans Les Mauvaises gens, ou d’un vigneron qui est mon voisin et ami dans Les Ignorants, je peux le faire parce que j’y passe beaucoup de temps — des mois, un an, deux ans. Cette proximité me donne une légitimité : je sais de quoi je parle. Quand je bosse avec Richard Leroy1 dans ses vignes, j’en parle d’un point de vue qui n’est pas extérieur mais, au contraire, le plus interne possible. Je ne connais pas son travail autant que lui, loin de là, mais j’ai expérimenté ce qu’il peut être. La démarche de Joe Sacco est différente : il est journaliste de formation et se revendique comme tel tout en étant auteur de bande dessinée. Je ne suis pas journaliste ; je n’ai pas besoin d’aller à l’autre bout du monde pour faire ce que je fais, et non seulement je n’en ai pas besoin, mais lorsque je voyage je dois éviter un écueil absolu qui est le point de vue du touriste. Je vois New-York, je peux le raconter, mais je vais faire une sorte de carte postale un peu longue, avec un point de vue superficiel : ça ne sert à rien. Je bute là-dessus pour faire ce genre de livre. J’ai besoin, ou du moins j’aime l’idée, de cueillir les histoires au plus près de l’endroit où je vis. Il se trouve que je bosse entre la fin du XXe siècle et le début du XXIe dans l’ouest de la France : un milieu sociologique de modeste à moyen ; mes amis viennent de là ; c’est donc ma matière. Si j’avais dû écrire Largo Winch, j’aurais été très emmerdé parce que je n’ai pas de copain milliardaire ! Il aurait fallu que je prenne dans d’autres récits une matière que quelqu’un a déjà forgée, et que j’aurais réutilisée — j’aurais eu l’impression de manger dans la gamelle de quelqu’un.

Un homme est mort, Davodeau et Kris, Futuropolis

Le travail de recherche documentaire en amont de la production, qui chez certains est très présent dans l’œuvre finale, passe ici plus par l’observation et la rencontre qui soutiennent une écriture en train de se faire…

Il y a forcément un important travail de documentation, mais il accompagne une expérience. Quand je réalise Cher pays de notre enfance avec Benoît Collombat — probablement le meilleur journaliste concernant la Ve République —, je lis beaucoup2. Mais j’ai souhaité qu’on aille voir tous les deux chacun des témoins qu’on sollicitait. Je voulais être avec eux, pas seulement les mettre en scène, en image, à la manière d’un journaliste qui irait voir un ancien voyou ou un magistrat pour simplement le dessiner. Je ne veux pas être le metteur en image de quelque chose d’autre : je veux être là pour ramener moi-même mon matériau narratif.

Il y a un passage dans cet album où vous montrez à Benoît Collombat une planche faite après la rencontre avec un ancien commissaire, lequel nuance tous les propos tenus selon vous pendant l’entretien. La distance entre le ressenti du dessinateur et du témoin semble importante…

« Raconter l’histoire de ces paysans, dessiner la campagne, des vaches : pour beaucoup, c’était une idée bizarre. »

On est devant un ancien flic qu’on interroge sur ses rapports avec les truands de l’époque, à Lyon. Il nous en parle avec une rancœur et une haine assez saisissantes — que je dessine. Et comme je le fais à chaque fois, on lui envoie les planches. Il souhaitait les réécrire en édulcorant l’ensemble de ce qu’il disait. Le deal, ça n’était pas « On vous les envoie pour que vous les réécriviez », mais « On vous les envoie pour vous informer de ce qu’on a fait à partir de ce que vous avez dit ». Mais comme les textes étaient vraiment différents, on a choisi de mettre les deux dans le livre : la version dessinée après notre entrevue, c’est-à-dire les choses telles qu’elles se sont passées pour nous, et la sienne. L’exemple typique, c’est qu’il nous parle d’un ancien voyou qu’il a poursuivi pendant des années en nous disant « Entre lui et moi c’est la haine à mort ». Dans la version écrite, il dit « Nous nous vouons une certaine inimitié ». Il faut donc jouer avec ça ; c’est pas forcément une solution idéal mais on est confronté sans arrêt à des petits problèmes narratifs comme celui-ci qu’il faut résoudre. Ce sont des livres tout sauf emmerdant à écrire !

Partez-vous, pour mettre sur pied vos récits, avec un point de vue critique, voire politique, ou celui-ci se construit-il au fil de vos recherches ?

L’empathie compte beaucoup. J’ai besoin de me sentir très proche des gens dont je raconte l’histoire. Cher pays de notre enfance fait exception : on y passe notre temps à questionner des gens que je ne reverrai sans doute pas et qui sont éloignés de moi à tous les points de vue. Mais pour Rural !, Les Mauvaises gens ou même Un homme est mort, je pars du principe que l’empathie est centrale. Ces histoires, mal connues ou inconnues, gagneraient à l’être. Quand on fait de la bande dessinée et qu’on est lu par quelques milliers ou dizaines de milliers de personnes, on a ce petit pouvoir de mettre un coup de projecteur sur quelque chose de particulier et de dire aux gens « Regardez par là, c’est intéressant, vous ne le saviez peut-être pas ! ». Bien qu’il soit différent des autres, Cher pays de notre enfance marche aussi comme ça : c’est une période de l’histoire de France qui est un peu trop près de nous pour être dans les livres d’histoire, un peu trop loin pour être dans les mémoires : ce sont les années 1970-1980. Quand j’ai fait Rural !, c’était à la fin des années 1990 : des jeunes paysans qui passaient au bio, ce n’était pas comme aujourd’hui — on sait tous ce qu’est le bio, on en parle sur TF1. À l’époque, c’était inconcevable : les voisins de ces trois paysans ricanaient en les voyant, personne ne pensait que ça marcherait… Raconter leur histoire, dessiner la campagne, des vaches : pour beaucoup, c’était une idée bizarre. Mais c’était souligner une expérience nouvelle qui méritait d’être portée à la connaissance du public.

Les Ignorants, Davodeau, Futuropolis

Au moment où vous écriviez Rural !, la bande dessinée documentaire était marginale. Aujourd’hui, des collections lui sont dédiées. Comment expliqueriez-vous l’explosion de ces publications ?

C’est une question qu’il faudrait poser à des éditeurs. Mais ce dont je peux témoigner, c’est qu’en 1998-1999, à part Joe Sacco aux États-Unis, il n’y avait personne, ou presque, en France. Je ne prétends pas être le premier, mais j’en fais partie. J’avais eu beaucoup de mal à trouver un éditeur : j’ai même commencé ce livre sans — ce qui ne me rendait pas la tâche plus facile car on ne sait pas si ce qu’on est en train de faire va aboutir un jour. J’ai finalement trouvé quelqu’un, le livre est sorti, il a intéressé les journalistes. Ils avaient l’impression que je venais un peu sur leurs plates-bandes, que je faisais un travail similaire — de mon point de vue, non. Ça a généré une visibilité qu’un livre de bande dessinée obtient rarement. Des journaux, des émissions qui ne traitaient jamais de bande dessinée en ont parlé. Plus encore, ensuite, avec Les Mauvaises gens — non pas parce que c’était de la bande dessinée, mais à cause du sujet (et parfois malgré le fait que ce soit de la bande dessinée !). Il était question d’agriculture, de mouvements sociaux…

« En 1998-1999, il n’y avait personne, ou presque, en France. Je ne prétends pas être le premier, mais j’en fais partie. »

Pour les éditeurs, c’est une information intéressante : il est possible de mettre en lumière ce qu’on produit — de la bande dessinée — d’une façon nouvelle. Ce sont des livres qui ont tout de suite trouvé leurs lecteurs. Je rencontrais beaucoup de gens me disant qu’ils ne lisaient jamais de BD, mais qui, pour le sujet, l’avaient achetée. Le petit mur qui séparait les lecteurs de bande dessinée du reste de l’humanité s’en est trouvé fissuré. On ne s’adresse plus seulement à des lecteurs de BD — qui connaissent tout, lisent tout, vont dans des festivals — mais à des gens qui, en fermant le livre, réalisent que la bande dessinée ne correspond pas à ce qu’ils croyaient. Les succès du Photographe de Guibert, de Sacco ou de Delisle ont créé une sorte d’appel d’air, il y a 15 ans ; aujourd’hui, tous les éditeurs font en effet de la bande dessinée documentaire. C’est devenu un genre en soi — avec aussi des bouses, bien sûr, puisque ça n’est pas un genre vertueux en soi.

On parle de « bande dessinée documentaire », de « reportage », d’« autobiographie »… Est-ce qu’il y a un terme que vous privilégiez ?

Je n’ai rien contre les catégorisations, mais ça ne m’est pas indispensable pour travailler. C’est de la bande dessinée — je n’utilise pas le terme « roman graphique ». Ce que je pourrais toutefois utiliser de plus précis pour définir mon travail serait « non-fiction ». C’est-à-dire raconter des choses du monde.

En collaboration avec l’historien Sylvain Venayre, vous avez récemment démystifié les origines de la France dans La Balade nationale. Vous y convoquez Jeanne d’Arc, Michelet, le général Dumas, Marie Curie ou bien Molière : autant de personnages déjà travaillés par les historiens. Comment avez vous abordé le dessin de telles figures ?

Je ne suis pas un adepte du réalisme graphique en bande dessinée. Avec Sylvain Venayre, on avait aussi envie de ré-humaniser ces personnages. On voulait les embarquer dans le même bateau, la même camionnette et en faire une sorte de bande de copains pour parler de choses réelles et concrètes sur l’histoire de France. C’est un parti pris complètement fantaisiste — Jeanne d’Arc ne peut pas conduire un trafic Renault… Ce qui est fantaisiste l’est tellement que tout ce qui ne l’est pas relève d’un travail d’historien très sérieux. C’était la cohabitation de ces deux dimensions, suffisamment éloignées l’une de l’autre pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté, qui me plaisait. Ensuite, l’idée est de mettre en mouvement les personnages : qui sont-ils ? C’est plus facile pour certains. On a beaucoup de textes sur Jeanne d’Arc et Molière, et des photos de Curie ou Michelet. Du général Dumas, je n’ai que deux images : un tableau à la mairie de Bourg-Saint-Maurice, dont tout le monde se fout, et une gravure. Mais les deux ne se ressemblent pas ! On a des descriptions de lui : c’est un grand mec extrêmement costaud, brun de peau — le seul général noir de la Révolution —, avec une couronne de cheveux, une moustache assez avantageuse… Mais le peintre au XIXe ou le graveur à la même période n’est pas plus légitime que moi à le représenter : il ne l’a pas connu non plus, il n’a pas sa photo. Jeanne d’Arc, elle, est sur-représentée : des statues, des peintures… Mais il n’y a pas d’image d’elle de son vivant. C’est pour cette raison que, dans notre livre, lorsqu’elle rentre dans la camionnette et rabat le part-soleil pour se regarder dans le miroir de courtoisie, elle dit ne pas avoir du tout ressemblé à ça ! Jules Michelet lui répond que non, ou peut-être, qu’on ne sait pas et que ce n’est pas grave. Moins un dessin est réaliste, plus il suggère la distance avec la réalité : c’est plus honnête, à mon sens. Un dessin réaliste de Vercingétorix l’est moins que celui fait par Uderzo.

Un homme est mort, Davodeau et Kris, Futuropolis

La bande dessinée historique est souvent guerrière, héroïque. Elle s’attache surtout aux « grands hommes ». Vous ne vous départez pas de cet écueil dans La Balade nationale : Molière, Marie Curie et Michelet ne sont pas des inconnus !

On convoque justement le soldat inconnu pour leur faire cette remarque. Il leur dit que c’est facile pour eux, les « grands personnages », mais ceux qui font l’Histoire sont les mecs comme lui. Ce sont eux qui vont sur les champs de bataille : ce n’est pas Pétain qui a gagné la guerre de 14-18, ce sont les soldats. L’histoire de la chose modeste est devenu un sujet que les jeunes historiens veulent maintenant conquérir : l’histoire de la sexualité des gens, des odeurs, des éléments les plus triviaux — c’est l’anti-Histoire de Stéphane Bern. Il parle des châteaux et des rois, mais celui qui habitait à Montjean-sur-Loire au XVIIe siècle a également le droit d’être chroniqué par un historien ! Il y a la matière : c’est une question de choix. On peut faire celui de raconter les rois, c’est facile, et on peut faire celui du trivial de l’Histoire. Pour préparer La Balade nationale, j’ai lu dans cette optique. Il y a aussi eu un travail sur l’historiographie, en allant voir depuis le XIXe siècle comment était racontée l’histoire de la France. C’était important, nous semblait-il, qu’une histoire dessinée de la France — La Balade nationale n’est que le premier volume d’une collection en court d’élaboration — commence par ça, en mettant en relativité, en posant la question du cadre. Les personnages se posent la question de leur place au sein du livre qu’ils animent.

Vous vous exprimez aussi bien dans la fiction que dans ce que vous appelez donc la non-fiction : qu’est-ce qui fait que vous choisissez l’une ou l’autre de ces formes de récits pour un sujet donné ?

« Personne n’a de pouvoir sur l’auteur. La frugalité et la pauvreté économique de la bande dessinée est une vertu énorme. »

Soit le sujet que je veux aborder me fournit en tant que tel suffisamment de matériaux pour le raconter tel que je le ressens, et là ça devient de la non-fiction puisque je n’interviens que dans l’organisation de ce que je raconte. Soit je veux aborder un sujet dont les éléments que je trouve sont disparates : j’ai alors la tentation d’en imaginer d’autres et je choisis d’en faire de la fiction. La bifurcation est assez tardive. Parfois, la question ne se pose même pas — comme pour le dernier livre à paraître, Les Couloirs aériens, écrit à trois. On taille, on transforme, on dissimule ; c’est quelque chose qui se fait en amont, sur des rails donnés. Puis on va au bout. Le documentaire a un côté monstrueux : quand je sors d’un livre de ce genre, j’ai envie de retourner à la fiction, plus légère. Il n’y a pas de gens à solliciter, à qui faire relire… J’ai besoin des deux, c’est une espèce de respiration.

La presse s’est également saisie du reportage dessiné. Est-ce lié à l’idée commune, assez grossière, que la représentation dessinée favoriserait l’accessibilité d’un propos ?

Cette option ne me plaît qu’à moitié. La bande dessinée n’est pas un strapontin vers la lecture mais un objet en tant que tel. Quand le dessin devient le support d’un propos dans l’intention de le rendre plus digeste, ça m’emmerde. J’aime quand la bande dessinée est au centre du projet dès son origine — ça va de soi… Mais on peut en effet voir, de temps en temps, des reportages où le dessin n’est qu’une manière de toucher les gens différemment : la bande dessinée n’apporte donc rien en plus. Je trouve ça boiteux.

Quel est l’apport spécifique de cet art quand il se saisit d’un sujet journalistique ?

On en revient à l’ADN de la bande dessinée. La question de la distance avec le sujet, la souplesse qu’elle permet… Lorsqu’on fait de la non-fiction, elle ne coûte rien — contrairement au cinéma documentaire. Même si l’éditeur va payer une avance sur droits, il n’y a pas de producteurs, d’investisseurs. Personne n’a de pouvoir sur l’auteur. On est libres. On n’a besoin de rien, on n’a que peu de contraintes. La frugalité et la pauvreté économique de la bande dessinée est une vertu énorme. Aussi, un Depardon ne peut pas être devant et derrière la caméra de son film documentaire. Nous, on peut, et de façon très naturelle car le médium porte ça. Il n’y a pas quelqu’un d’autre qui nous dessine : je suis le personnage du récit et son auteur.

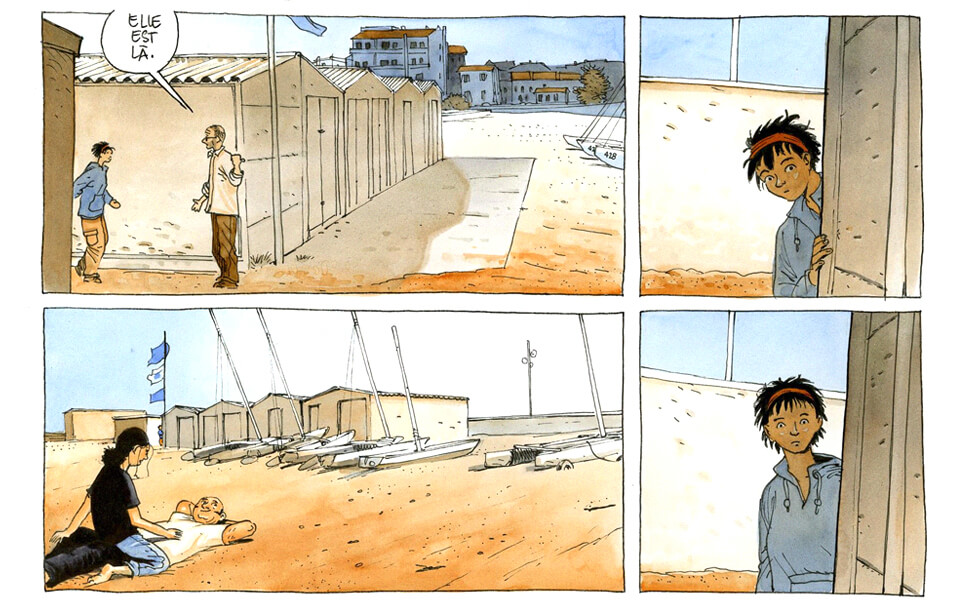

Lulu femme nue, Davodeau, Futuropolis

Mais c’est une liberté qui peut également être une contrainte, du fait des conditions d’exercice parfois difficiles. Une mobilisation est d’ailleurs menée par plusieurs collectifs depuis quelques années : les États généraux de la bande dessinée, l’association adaBD, la Ligue des auteurs professionnels… Comment percevez-vous ce contraste entre un art plébiscité et la précarité qui concerne nombre de ses créateurs ?

Il faut faire attention aux courbes, en matière de ventes et de distribution. Elles montent, question chiffre d’affaires — d’autant plus si un Astérix sort dans l’année… Mais pour les auteurs, elles ne montent pas : elles descendent même. Pour deux raisons assez simples. La bande dessinée bénéficie d’une certaine reconnaissance : elle a ses lettres de noblesse ; de plus en plus de gens en lisent. Mais l’offre éditoriale se fractionne à l’infini, avec pour inconvénient que chacun des livres se vend de moins en moins. C’est une période très stimulante en termes artistiques mais, paradoxalement, les personnes qui sont à l’origine de tout ceci — c’est-à-dire nous, les auteurs — se trouvent dans une condition sociale de plus en plus précaire. On est le premier maillon d’une chaîne qui semble bien se porter de l’extérieur ; pourtant, on est dans un mouvement d’appauvrissement qui devient problématique pour plein de gens. C’est long, de faire une bande dessinée. Les gens le sous-estiment, mais c’est souvent un travail d’au moins plusieurs mois, voire de plusieurs années. C’est pour ça que les éditeurs doivent nous donner des avances sur droits qui nous permettent de bosser pendant ce temps-là. Et les éditeurs, qui sont aussi des commerçants, des industriels, calculent les avances sur droits en fonction de ce qu’ils imaginent être les futures ventes du livre à venir. Et ils savent bien que chaque livre se vend de moins en moins bien. Les ventes baissant, les avances sur droits baissent de manière prospective. Sauf que notre temps de travail ne baisse pas. Les libraires vont bien, les éditeurs vont bien, les imprimeurs vont bien, mais les auteurs crèvent la faim. Quand je dis ça, c’est à peine une image : des gens jettent l’éponge parce qu’ils ne peuvent pas vivre avec leurs avances sur droits.

Quelles seraient les solutions à trouver pour empêcher cette précarisation galopante ?

Des choses assez simples que les éditeurs ne se pressent évidemment pas à mettre en place. Par exemple, s’il n’est pas possible d’augmenter les avances sur droits, qu’ils augmentent les droits d’auteur. Même si ça part de l’hypothèse que le livre se vende bien : or 90 à 95 % des livres vont se vendre de façon moyenne, entre 2 000 et 5 000 exemplaires… Donc il faudrait que ces avances montent, que les droits montent, et que les éditeurs acceptent de reconnaître que fabriquer un livre de bande dessinée coûte moins cher qu’il y a 20 ans — grâce à la numérisation et aux progrès techniques. La variable d’ajustement, c’est nous. Or c’est nous qui sommes à la base de toute la chaîne ! C’est absurde. Les livres de bande dessinée sont souvent réalisés par deux personnes : les droits s’élèvent à 8 ou 10 % et se voient donc divisés par deux, de sorte que l’auteur gagne moins que l’État sur le livre sur lequel il a travaillé pendant des mois de sa vie. Pardonnez-moi, ça fait un peu apothicaire, mais pour la personne qui se lève tous les matins pour faire son livre du mieux qu’il le peut, c’est symbolique, ça veut dire quelque chose. La situation se détériore beaucoup parce que, pendant longtemps, il y a eu des magazines dans lesquels les auteurs travaillaient : ils pouvaient être payés suite à leurs publications dans la presse puis, de nouveau, lorsque le livre sortait. Cette presse a quasiment disparu et on publie directement les livres. Ce sont des questions qui tournent en permanence en festival, dans les assemblées d’auteurs, sans trouver de solution évidente. Mais ce qui est sûr, c’est que les auteurs peuvent se passer d’éditeurs : l’auto-édition existe. Des éditeurs sans auteurs, ça n’existera pas. Nos amis éditeurs devraient y penser.

Illustration de bannière : Un homme est mort, Davodeau et Kris, Futuropolis

Photographie de vignette : Bertini @Futuropolis

- Le vigneron avec lequel a été réalisé Les Ignorants aux éditions Futuropolis, en 2011.[↩]

- Pour l’écriture de Cher pays de notre enfance, Étienne Davodeau s’est associé au journaliste politique Benoît Collombat afin d’enquêter sur les agissements du SAC (Service d’action civique), association policière et politique liée à la présidence de de Gaulle et à celle de ses successeurs. La collusion entre le SAC, le monde politique de l’époque et le grand banditisme a amené l’auteur à qualifier cette période d’« années de plomb à la française », en référence au contexte italien à la même époque.[↩]

REBONDS

☰ Lire notre entretien avec Enki Bilal : « Ma mémoire est européenne et balakanique », juillet 2019

☰ Lire notre entretien avec Kamal Aljafari : « Raconter l’histoire de ceux qui ne font que passer dans la rue », octobre 2018

☰ Lire notre entretien avec Stefano Savona : « Le cinéma ne raconte pas le quotidien », mai 2018

☰ Lire notre entretien avec Emma : « Faire péter le patriarcat en même temps que le capitalisme », avril 2018