Entretien inédit pour le site de Ballast

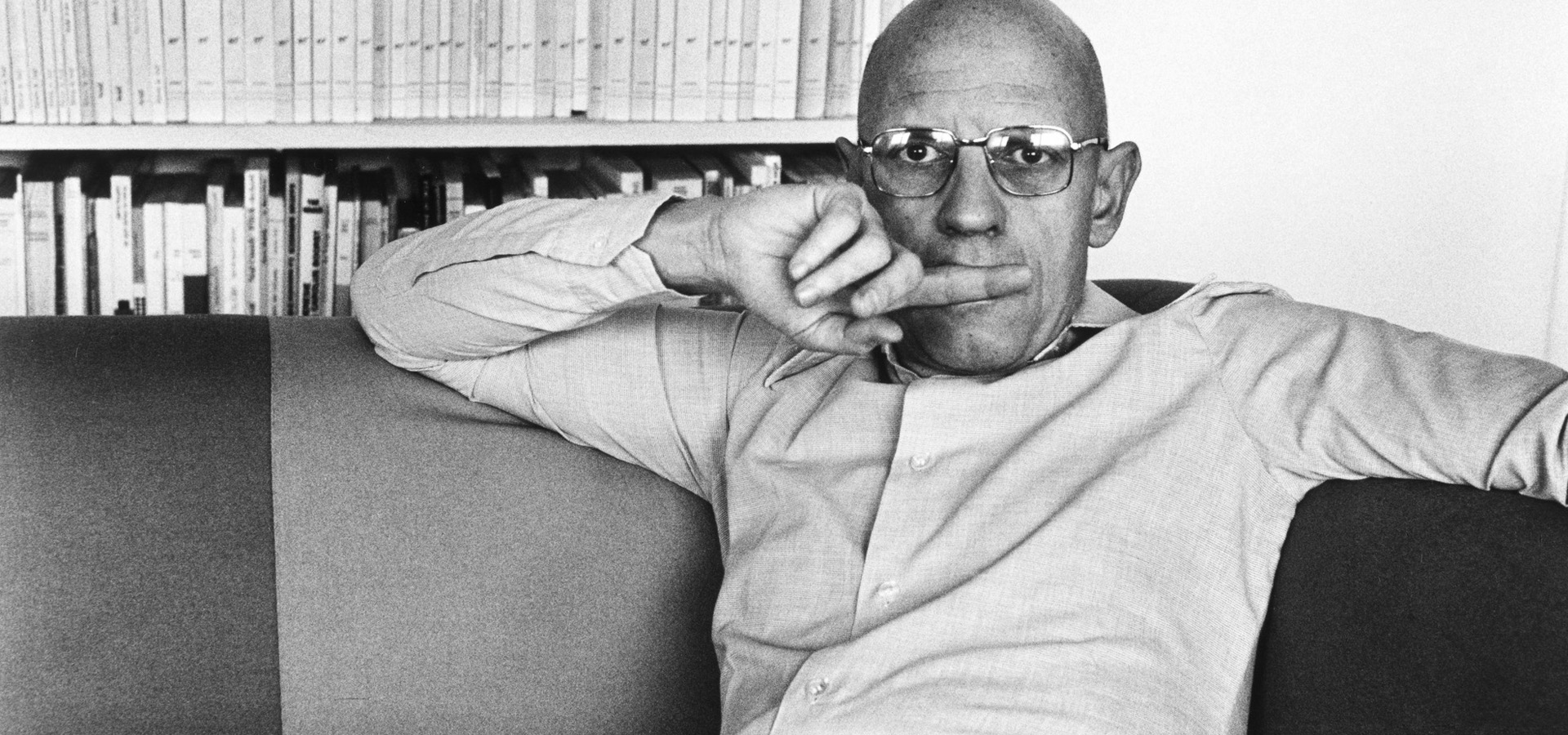

En 2014, le sociologue Daniel Zamora était déjà venu nous parler de Michel Foucault suite à la parution son livre collectif Critiquer Foucault. Aux côtés de Mitchell Dean, professeur de sociologie et de théorie politique, il se saisit à nouveau du philosophe dans un ouvrage intitulé Le Dernier des hommes et la révolution — Foucault après Mai 68. Jean-Yves Pranchère, coauteur de l’essai Le Procès des droits de l’homme, est quant à lui professeur de théorie politique à l’Université libre de Bruxelles. Nous les retrouvons tous deux dans la capitale belge. Le « dernier Foucault » est celui qui, dans les années 1970, se saisit du néolibéralisme comme catégorie de pensée ; c’est aussi celui qui se voit le plus exposé à la critique contemporaine, accusé d’avoir fait plus que le saisir : ravitailler théoriquement le déclin du socialisme historique. Questionner Foucault sans raccourcis ni effets de manche polémiques n’est pas chose des plus aisées : ce débat en deux volets s’y efforce.

Daniel Zamora : Mon travail n’a jamais été motivé par une quelconque animosité envers Foucault et son œuvre. Mes recherches sur l’histoire de la question sociale ont même été partiellement inspirées par sa démarche intellectuelle. Mon coauteur, Mitchell Dean, a quant à lui dédié une partie substantielle de sa carrière à Foucault. Et c’est précisément cet intérêt qui a motivé l’écriture de notre livre afin, non seulement, de replacer la dernière décennie du philosophe dans son contexte, mais également de mieux évaluer son apport intellectuel pour notre présent. Notre objet n’est pas tant de dénoncer son « nihilisme » qu’un tournant plus profond dans la théorie politique, lequel va lentement déplacer la question des inégalités, de l’exploitation, des classes ou de l’État vers celles, beaucoup plus élusives, de la subjectivité, de la normalisation et des expérimentations minoritaires. Si l’on y parle un peu d’esthétique, et en particulier de son idée de la « mort de l’auteur », c’est parce que cette idée fera de l’expérience subjective des œuvres une question centrale. Cette notion s’insérait d’abord dans une perspective anti-humaniste, ne faisant plus dériver le sens d’une œuvre de l’intention de son auteur, mais d’une transformation du discours lui-même. Un texte n’étant alors qu’un tissu de citations d’origines diverses, qu’il serait impossible d’attribuer à la volonté d’un seul auteur. Mais paradoxalement, cette nouvelle ontologie de l’œuvre, en rendant caduque l’idée même d’interprétation de l’intention de l’auteur, va mettre au premier plan les expérimentations plurielles que le sujet peut en faire. Ce déplacement, qui sera plus tard l’un des traits de ce qui sera appelé le postmodernisme dessinera un horizon politique désormais plus attaché aux questions de la subjectivité et de l’identité plutôt qu’à des rapports sociaux. Il va lentement déplacer la politique dans l’éthique.

« Notre objet n’est pas tant de dénoncer le

nihilismequ’un tournant plus profond dans la théorie politique : des inégalités vers la subjectivation. [D.Z.] »

Jean-Yves Pranchère : Le travail de Daniel a ceci de remarquable qu’il ne veut pas nous faire « oublier Foucault » ou nous dissuader de le lire, mais vise à l’affronter à sa hauteur, dans une véritable explication critique. Ce travail ne tombe pas dans les facilités polémiques qui, au mieux, se contentent d’épingler les bévues et les dérapages irrationalistes de Foucault, et, au pire, font de lui l’homme de paille ou le symbole détesté d’une entité vague — qui a la réalité sociale d’une doxa mais reste en partie fictive du point de vue de l’histoire de la pensée — nommée tantôt « French Theory », tantôt « postmodernisme », tantôt « libéral-libertarisme ». Foucault ne s’est jamais défini comme un postmoderne. Ses analyses du texte de Kant Qu’est-ce que les Lumières ? revendiquent l’appartenance à la modernité, comprise comme rapport critique au présent. Elles se situent dans la tradition philosophique de la « théorie critique », dont un autre versant est constitué par le « marxisme wébérien » de l’École de Francfort1 qui pratique la philosophie comme un diagnostic historique porté à la lumière de la question des possibilités de liberté offertes par le présent. La première formulation de cette démarche avait été donnée dans une lettre de Marx sur Proudhon : il s’agit de « puiser la science dans la connaissance critique du mouvement historique, mouvement qui lui-même produit les conditions matérielles de l’émancipation ». J’espère que Daniel me pardonnera un excursus trop long, mais je crois que cette question du sens de la critique doit être développée avant d’en venir à l’objet de notre « désaccord accordé », à savoir la critique politique de l’œuvre de Foucault…

Pour quelle raison ?

Jean-Yves Pranchère : Nous sommes ici tenus par la tension d’une double exigence : nous devons être attentifs aux discontinuités de l’évolution de Foucault, donc prendre au sérieux le déplacement induit par la réhabilitation des Lumières, de la critique2 et du sujet qui s’opère à partir de 1977. Tout en acceptant de donner un privilège au dernier Foucault lorsqu’il réinterprète la logique d’ensemble de son parcours en rectifiant, à la lumière de ce que ses recherches lui ont permis de trouver et d’une meilleure compréhension de sa méthode, ce que ses premiers énoncés pouvaient avoir d’aveugle — et notamment leurs excès relativistes. Il faut ici renvoyer à l’entretien donné en mai 1984 intitulé « Polémique, politique et problématisations ». Foucault y définit le « travail de la pensée » comme une « problématisation » qui ne récuse ni l’universel ni la recherche du vrai, mais pose en principe méthodique que toute pensée est prise dans une historicité (laquelle est toujours en partie politique), de sorte que l’universel et le vrai3 ne peuvent être atteints qu’à partir d’une élucidation critique et politique de cette historicité. La critique foucaldienne de la « vérité » — quelles que soient les réserves qu’on puisse avoir envers elle —, n’a donc rien à voir avec une remise en cause de la possibilité d’établir des faits.

[Jean-Yves Pranchère (Laurent Gilson | Ballast)]

Pouvez-vous développer ce point précis ?

Jean-Yves Pranchère : Nous n’avons malheureusement pas le temps d’entrer dans ces questions, mais la lecture devrait distinguer l’établissement des faits (à quoi Foucault s’est consacré toute sa vie par un travail d’archive), la circulation des savoirs (comme dépôts d’expériences de type infra-scientifique) et la production de la connaissance (qui se définit par son caractère opératoire avant de se définir par la vérité, d’où son histoire progressive procédant par rectification des erreurs). Que la connaissance soit engagée dans une histoire fait surgir trois questions : celle des « seuils de scientificité » (Foucault souligne à cet égard la différence entre les « sciences dures » et les sciences humaines) ; celle des conditions de détermination du vrai (qui prend un caractère spécifique dans le cas du réel social, qui n’est pas une donnée « naturelle » mais une production de la pratique et de l’imagination historiques, de sorte que l’objectivation théorique n’y est pas indépendante des dispositifs politiques par lesquels des pouvoirs se représentent la société) ; et enfin celle de savoir si la pluralité de nos connaissances a pour sens de former l’histoire unitaire d’une révélation progressive de « la » Vérité, entendue au sens « emphatique », comme disait le philosophe Adorno, c’est-à-dire d’une véritable « épiphanie de l’être ». Foucault récuse absolument une telle possibilité, où il ne qu’une illusion théologique). Foucault fut nietzschéen4, et il le fut certainement trop, mais d’une façon qui rappelle le « nietzschéisme » de Max Weber. Weber soutenait que le réel social et historique admettait une infinité de perspectives. Il niait en conséquence qu’il fût possible de saisir « la vérité » du monde, du tout de l’Histoire ou même d’une époque. Mais il n’en tentait pas moins de comprendre objectivement la genèse et la logique de processus de longue durée tels que le « désenchantement du monde », la « rationalisation occidentale » ou « l’esprit du capitalisme ».

Foucault a la particularité d’être un auteur qui attire et révulse un ensemble disparate de critiques…

« Il est normal qu’une œuvre à la fois ample et fragmentaire, provocatrice et surdéterminée, suscite des critiques de toutes sortes. [J.-Y. P.] »

Jean-Yves Pranchère : Il est normal qu’une œuvre à la fois ample et fragmentaire, provocatrice et surdéterminée, et dont les premiers essais sont grevés des erreurs qui accompagnent tout défrichage, suscite des critiques de toutes sortes. Nombre de ces critiques sont légitimes et pertinentes : les chantiers historiques de Foucault, qui contiennent à la fois des ouvertures importantes et des impasses, sont faits pour être transformés dans le travail critique des historiens. Il était par ailleurs nécessaire que les formulations trop relativistes de Foucault fussent soumises à une critique épistémologique comme celle qui fut portée par Jacques Bouveresse ou encore par Pascal Engel5. Enfin, la possibilité d’usages paradoxalement conservateurs de l’œuvre de Foucault devait susciter les objections faites, de façon trop sommaire, par Habermas ou, de façon plus juste, par Nancy Fraser — contre la « confusion des arrière-plans normatifs » des analyses foucaldiennes, qui proposent une critique des techniques disciplinaires et de la « société de normalisation » sans jamais expliciter clairement les valeurs au nom desquelles cette critique est menée, ni entrer dans la question de la validité et de la cohérence de ces valeurs tacitement présupposées.

C’est une critique plus polémique qui s’est jouée, hors de l’espace universitaire.

Jean-Yves Pranchère : Franchement polémique, même. Un courant conservateur s’en est pris à Foucault parce qu’il voyait en lui un obstacle à un certain « retour à l’ordre », voire à ce que Guy Sorman, dans les années 1980, appelait la « révolution conservatrice » — par quoi il entendait le néolibéralisme reaganien. Rappelons que le cours tenu par Foucault en 1979 sur le néolibéralisme n’est paru qu’en 2004. Avant cette date, toute une série d’intellectuels libéraux et conservateurs dénoncent en Foucault le symbole du gauchisme irresponsable des années 1970. Ont participé de cette critique, quoique de manière plus ambiguë, les attaques dédaigneuses de Marcel Gauchet ou encore le chapitre injuste que lui ont consacré Luc Ferry et Alain Renaut dans la Pensée 68 (faisant de Foucault un mélange de Heidegger et de Marx)6. Il s’agissait au fond, dans ces attaques, de traiter Foucault comme le signe d’une « exception française » à laquelle il fallait mettre fin pour faire rentrer la France dans le rang de la normalisation néolibérale en cours.

[Daniel Zamora (Laurent Gilson | Ballast)]

Vous avez évoqué les critiques d’une perspective « libérale-libertaire » de Foucault. Celle-ci, en France en tout cas, est encore très présente. Quels sont leurs arguments ?

Jean-Yves Pranchère : Nous touchons ici à un intéressant paradoxe : les critiques « de droite » de Foucault comme penseur « antilibéral » ont fait place à des critiques « de gauche » de Foucault comme penseur « néolibéral ». L’inquiétant est cependant que certaines de ces critiques — je ne parle absolument pas du travail de Daniel ou du travail plus ancien de José-Luis Moreno Pestaña — confluent avec des critiques (comme celle de François Bousquet) dont l’inspiration « illibérale » se situe à l’extrême droite. Ce qui est alors contesté chez Foucault est en fait ce qu’il y a chez lui de moins contestable : l’engagement antitotalitaire et le souhait de mener une « vie non fasciste ».

Vous pensez à un champ « rouge-brun » ?

« On ne répond pas au regain de l’antisémitisme en refoulant les leçons du fait totalitaire sous des polémiques contre le dreyfusisme et contre le

libéralisme» de Foucault. [J.-Y. P.] »

Jean-Yves Pranchère : Un exemple très net de cette confluence « rouge-brune » est donné par Jean-Claude Michéa7, dont les derniers écrits ressemblent de plus en plus à une sorte de version « présentable » des idées d’Alain Soral8. Michéa dénonce en Foucault l’esprit « antifasciste » qui traque le danger du fascisme dans tous les dispositifs de pouvoir. Le risque est que cette posture « anti-antifasciste » serve d’alibi à une forme renouvelée de ce « devenir-fasciste » qui a fait naître le mouvement mussolinien à partir d’un socialisme confus. Il est inquiétant que Michéa choisisse d’honnir le dreyfusisme, qu’il décrit comme le moment où le socialisme se serait trahi lui-même pour se fondre dans la gauche — alors qu’il fut surtout le moment où le socialisme français s’est enfin débarrassé de l’antisémitisme qui le contaminait. Contrairement à ce que raconte Michéa, la lutte dreyfusiste contre l’antisémitisme n’a pas été une simple lutte contre une « arrière-garde » cléricale ou féodale, mais bien une lutte contre les premiers signes d’un phénomène nouveau qui allait finir par s’actualiser ou se métastaser, à partir du nationalisme autoritaire, dans le fascisme. Foucault avait conclu son cours Il faut défendre la société par des formules provocatrices qui soulignaient que, hors de la social-démocratie et du marxisme, alors minoritaire, « avant l’affaire Dreyfus, tous les socialistes, enfin les socialistes dans leur extrême majorité, étaient fondamentalement racistes ».

Pour quelle raison disait-il ça ?

Jean-Yves Pranchère : Selon lui, à partir du moment où la lutte socialiste était conçue dans l’horizon d’une élimination physique de l’ennemi capitaliste, perçu comme un vampire ou un parasite, le racisme s’imposait spontanément comme la meilleure justification de la violence. L’exagération est certaine et le terme de « racisme » risque de masquer qu’il s’agit d’abord ici de l’antisémitisme, mais le problème soulevé n’est pas fictif, et il est en train de revenir sur la scène, comme le prouve le très inquiétant regain actuel de la complaisance pour l’antisémitisme dans la gauche radicale. On n’y répond pas en refoulant les leçons du fait totalitaire sous des polémiques contre le dreyfusisme et contre le « libéralisme » de Foucault.

[Laurent Gilson | Ballast]

Daniel, votre regard sur la critique de Foucault portée par Jean-Claude Michéa ?

Daniel Zamora : Ce que je pourrais reprocher à Michéa, c’est peut-être aussi ce que je reprocherais à Foucault : de dresser parfois un portrait « idyllique » du néolibéralisme, où Hayek et Foucault iraient naturellement de pair. Si à certains égards je partage ce lien, ce n’est pas tant sur le côté libertaire, car Hayek était extrêmement conservateur : il défendait les traditions, la famille, etc., et il était clair à ses yeux qu’il fallait des structures morales comme complément au marché. À la différence des politiques redistributives qu’il percevait comme « planifiées », Hayek considérait les structures culturelles traditionnelles comme le produit d’un long processus, n’ayant pas été planifié ni pensé et ayant été sélectionné par un ordre spontané. Les traditions et les normes morales ne sont donc pas exactement opposées au marché, elles sont également le produit d’un long processus de sélection impersonnel. La famille, par exemple, fait office d’État social, devenant alors l’unité fondamentale dans laquelle la solidarité pourrait se déployer. C’est un débat qui prend des proportions importantes dès le milieu des années 1970 aux États-Unis. Car les désordres sociaux sont alors expliqués par nombre de néolibéraux en termes de déclin de la famille traditionnelle9. Ceci explique comment la destruction de l’État social va de pair avec le renforcement d’un discours sur la valorisation de responsabilité dans la sphère de la famille. Il ne faut pas oublier que la fameuse phrase de Margaret Thatcher, « Il n’existe rien de tel que la société

», se poursuit par « il y a des hommes et des femmes et des familles ».

Jean-Yves Pranchère a évoqué l’engagement antifasciste en le replaçant dans une période particulière, dite « antitotalitaire ». Quel est l’enjeu conflictuel, ici ?

« Il ne s’agissait pas uniquement de condamner le socialisme à l’Est mais aussi le projet politique de l’Union de la gauche, auquel on associait alors le goulag, etc. [D.Z.] »

Daniel Zamora : Je pense que c’est l’historien américain Michael Scott Christofferson, dans Les Intellectuels contre la gauche, qui nous a offert l’interprétation la plus aboutie de ce moment de l’histoire intellectuelle française. Ce qui m’a semblé fondamental dans cet ouvrage, c’est la manière dont il réinsère la critique du totalitarisme dans un rejet plus général de l’Union de la gauche et de « l’étatisme social ». Il ne s’agissait pas uniquement de condamner le socialisme à l’Est mais aussi le projet politique de l’Union de la gauche, auquel on associait alors le goulag, etc. C’est ce contexte de discrédit de la figure de la révolution qui permet de saisir le soutien de Foucault à André Glucksmann, son intérêt pour les travaux de François Furet ou son refus de voter pour Mitterrand en 1981. C’est « tout » ce que la tradition socialiste « a produit dans l’histoire » — depuis le XIXe siècle — qui est, dira Foucault, « à condamner ».

Jean-Yves Pranchère : Je ne te cache pas que j’ai une opinion très mitigée du livre de Christofferson, qui lance des accusations assez biaisées. Que Foucault ait soutenu les « nouveaux philosophes » dans leur attaque contre la complaisance de la gauche pour l’URSS — une complaisance qui était insupportable et délétère — est une chose. Qu’on en tire prétexte pour des procès par amalgame en est une autre. Par exemple, Christofferson fait comme si la revue Libre, lancée en 1976 par Cornelius Castoriadis et Claude Lefort (lequel, dans le premier numéro, reproche à Foucault de « pulvériser le social »), ne donnait qu’une version sophistiquée des thèses des nouveaux philosophes ! C’est oublier que Castoriadis s’est engagé publiquement, par des articles dans Le Nouvel Observateur, pour dénoncer Bernard-Henri Lévy comme un imposteur. Par ailleurs, le stalinisme n’est pas né de rien : qu’il ait été une trahison de Marx n’empêche pas qu’il a obtenu l’adhésion de nombre de marxistes et qu’il a au moins été rendu possible par les impensés du marxisme. Or ces impensés étaient toujours puissants à gauche, et pas seulement au PCF.

[Laurent Gilson | Ballast]

Ces querelles entre intellectuels ne sont-elles pas les pointes d’un iceberg fait de réelles tensions politiques et idéologiques ?

Jean-Yves Pranchère : Ce qui est manqué par Christofferson, c’est que l’Union de la gauche n’a pas été détruite par les nouveaux philosophes ou par Foucault. Elle a d’abord été détruite par l’incapacité du PCF à affronter la question totalitaire et à s’arracher pour de bon à des représentations staliniennes et archaïques. Rappelons que l’année 1978, en France, est celle où le PCF renonce à l’eurocommunisme et réinstalle en son sein une chape de plomb autoritaire, dénoncée par Althusser — pas vraiment un penseur libéral — dans un petit livre oublié de 1978, Ce qui ne peut plus durer dans Parti communiste. L’année suivante, passant des millions de morts au rayon des pertes et profits, Marchais vante le « bilan globalement positif » de l’URSS. Dans le même temps, le travaillisme britannique est dans l’impasse d’une crise économique à laquelle il n’a pas de réponse. Thatcher a un succès populaire car elle semble apporter des solutions, en produisant un premier mélange entre populisme et néolibéralisme.

« Il y a chez Foucault une critique de fond sur le socialisme tel qu’il a été conçu dans l’après-guerre. [D.Z.]»

Daniel Zamora : Il me semble que tu sous-estimes ce qui est visé, à l’époque, par des gens comme Foucault. Ou, dans un style un peu différent, Pierre Rosanvallon. Il ne s’agissait pas pour eux d’une critique visant spécifiquement le stalinisme du PCF. Évidemment, Foucault y était hostile pour des raisons évidentes — il a vécu en Pologne et il faut avoir été homosexuel dans le PCF pour comprendre que ce n’était vraisemblablement pas son espace. La CGT déclarait un 1er mai 1971 que l’homosexualité est une « maladie » qui est « étrangère à la classe ouvrière »… Tu as bien entendu raison sur tout cela. Cependant, ce n’est pas simplement du PCF dont il est question : il s’agit dès le départ de questionner une certaine gauche qu’ils qualifient d’étatiste et de « tradition jacobine ». Il y a une critique de fond du socialisme tel qu’il a été conçu dans l’après-guerre sur la place de l’État, notamment dans l’économie, organisé autour de socialisations, de droits sociaux universels, etc. Chez Glucksmann, nationaliser, c’est préparer les camps. À l’époque, Foucault s’interroge sur « jusqu’où faut-il remonter dans le socialisme, le programme socialiste, la pensée socialiste, pour trouver la racine du goulag ? ». Pour beaucoup la réponse est simple : il faut remonter à Marx.

Jean-Yves Pranchère : Mais Foucault — qui d’ailleurs ne croit pas qu’on puisse expliquer l’Histoire par une pure logique des idées — ne dit pas ça…

Daniel Zamora : Mais il concède énormément !

Jean-Yves Pranchère : Dans sa recension de Glucksmann — qui avait une visée polémique dans un contexte où Marx avait à gauche le statut aberrant d’une autorité sacrée —, oui. Mais son œuvre procède autrement. Ses critiques de Marx visaient à faire éclater la gangue idéologique du marxisme pour rendre le texte de Marx, non à sa « vérité » ultime (qui est incertaine), mais à ses contradictions et à ses disparates. Il pouvait ainsi libérer des ressources perdues par le marxisme. Dans un entretien de 1978, il s’amuse de ce que les marxistes sont incapables d’apercevoir les « citations secrètes de Marx » que ses livres empruntent au livre II du Capital…

[Laurent Gilson | Ballast]

Daniel Zamora : On peut bien entendu trouver des citations ça et là où il se réfère à Marx. Mais politiquement, il est clair que Foucault considérait Marx comme un penseur du XIXe siècle et le marxisme comme une doctrine inapte à saisir les enjeux de son temps. Le marxisme est, lit-on dans Les Mots et les Choses « comme un poisson dans l’eau » au XIXe siècle, « partout ailleurs il cesse de respirer » ajoutait Foucault. Les inégalités et l’exploitation n’étaient plus, aux yeux du philosophe, des questions centrales. C’est du « trop de pouvoir », des manières dont on est « gouvernés » au quotidien dont il était désormais question. Lors d’un voyage qu’il fait au Japon en 1978 il explique que c’est l’idée même de « révolution » qui est en crise depuis 68. « Depuis 1789 », explique-t-il à un moine bouddhiste, « l’Europe a changé en fonction de l’idée de révolution. L’histoire européenne a été dominée par cette idée. C’est exactement cette idée-là qui est en train de disparaître en ce moment. » C’est durant cette même période qu’il parle de la « fin de la politique », faisant par conséquent de la subjectivité et du rapport à soi la question centrale de son présent. En ce sens, ce qui se joue, me semble-t-il, ce n’est pas l’évaluation de Marx dans l’histoire des idées, mais de la manière dont on conçoit la transformation sociale et la politique. Une certaine conception de la transformation sociale, liée au rôle de la classe ouvrière, aux mouvements de masse, la question des partis, de la souveraineté, tout cela disparaît et prépare le « dernier » Foucault, qui va accentuer ses travaux sur la transformation de soi, la « stylisation de l’existence ».

D’autant plus qu’il n’y avait pas que le PCF, à gauche ! En France, Foucault n’aurait-il pas pu se connecter à d’autres modèles théoriques, à l’État social, etc. ?

« Foucault n’avait pas d’autre proposition parce qu’il ne pouvait pas brancher ses propres travaux sur des modèles socialistes

viables. [J.-Y. P.]»

Jean-Yves Pranchère : On a en France un modèle de droit social, aujourd’hui sous attaque, soutenu par l’État, qui est le modèle pensé par Durkheim, puis par Mauss ou Gurvitch. Ce modèle, qui a permis les avancées sociales les plus fortes, n’est pas pour autant « étatiste » : l’État n’y est que l’organe de la pensée sociale qui s’élabore dans les pratiques communes, dans les syndicats, les conventions collectives, etc. Cette pensée de l’État comme centre nerveux de la démocratie n’accorde qu’une place subordonnée et relative à la notion de souveraineté : le juriste Léon Duguit déclare carrément que la souveraineté est un mythe métaphysique. Ce modèle de l’État social a été défendu en pratique par les partis de gauche, mais du point de vue théorique il a été occulté par le marxisme, surtout dans sa version léniniste. On peut reprocher à Foucault de n’avoir pas été durkheimien10(et surtout d’avoir été anti-durkheimien), mais en ajoutant que l’Union de la gauche ne l’était pas non plus. La rhétorique de cette dernière était marxiste, sa matrice effective était nationale-étatiste, et c’est l’échec inévitable de cette matrice après 1981 qui, en l’absence d’un autre modèle, a conduit à une bascule libérale. Foucault n’avait pas d’autre proposition parce qu’il ne pouvait pas brancher ses propres travaux sur des modèles socialistes « viables ». Mais cela n’empêche pas qu’il avait à mon avis raison de dire qu’il fallait penser sans la souveraineté…

Daniel Zamora : Ça dépend ce qu’on veut dire par là. Hayek aussi veut penser sans la souveraineté, elle lui fait horreur…

Jean-Yves Pranchère : Oui, mais pas de la même manière. Car déjà Marx aussi bien que Duguit pensent sans faire usage du concept de souveraineté. Je ne dis pas cela pour défendre Foucault à tout prix, mais pour contextualiser nos difficultés présentes, en un moment où le modèle souverainiste — on le voit avec Mélenchon — est en train d’emporter la gauche sociale dans des impasses et de nouveaux échecs. Aussi bien Marx que Durkheim ont toujours considéré que la question politique était celle du rapport entre le travail et le capital et pas celle de la souveraineté, c’est-à-dire de l’existence d’un pouvoir de décision absolu et ultime remis à une instance supposée représenter la volonté unifiée de la nation (qui n’est dans les faits qu’une opinion majoritaire). Ce n’est pas l’exercice du pouvoir de la majorité électorale qui a donné les acquis des accords de Grenelle, c’est la grève et le rapport de force du travail — des syndicats — au capital.

[Laurent Gilson | Ballast]

Daniel Zamora : Je ne veux bien entendu pas réduire l’importance de ce contexte et des impasses de l’Union de la gauche. Mais je pense que même compte tenu de ces impasses, la réponse qu’y apporte Foucault était tout à fait erronée. C’est une période où il va lentement faire de son « esthétique de l’existence », du fait de développer d’autres rapports à soi et aux autres, une sorte de modèle général de transformation sociale. Les expérimentations et « épreuves » qu’il fait au travers des pratiques sadomasochistes, dans l’usage de drogues, dans l’exploration du bouddhisme zen au Japon, de communautés taoïstes en Californie, semblent toutes lui offrir des formes alternatives de subjectivation, de constitution de soi. Des expériences « créatrices » de nouvelles subjectivités, capables de renverser toutes ces techniques d’assujettissement issues du christianisme et sécularisées dans l’État social d’après guerre. L’éthique, entendue ici comme le rapport à soi, devient alors le lieu central de la résistance. Les petites mutations dans la vie quotidienne peuvent irriguer la société tout entière et la transformer. Cette « écriture de soi », du soi comme un terrain d’expérimentation — au sens quasi physique du terme — sera bien entendu un redoutable instrument pour se défaire de tout ce qui nous assigne à certaines identités, à entretenir certains rapports à nous-mêmes. Contre tous ces dispositifs qui traversent la justice, l’école ou l’État social et qui, aux yeux de Foucault, nous produisent également en tant que sujets « criminels », « assistés » ou « déviants ». Cependant, cette « problématisation », privilégiant la lutte contre les formes de « normalisations », va également déplacer toutes les questions antérieures.

Telles que ?

« L’éthique, entendue ici comme le rapport à soi, devient alors le lieu central de la résistance. [D.Z.] »

Daniel Zamora : L’exploitation, les inégalités, la place du marché dans l’organisation de l’ordre social, ou celle de la division du travail et de ses conditions. Évidemment, une fois que ces questionnements disparaissent, la majorité des problèmes semblent se traduire dans les termes des assignations identitaires, de la discrimination et de la subjectivité. Mais cela est tout à fait insuffisant pour penser une politique émancipatrice. Foucault a en partie participé à dessiner une vision de la gauche dans laquelle ces questions ont été éclipsées pendant un certain temps.

Jean-Yves Pranchère : Je te rejoins pour abandonner la notion d’« esthétique de l’existence », qui me semble une idée confuse. Foucault reste cependant une ressource dans la mesure où il nous aide à poser la question des modes de subjectivation. Cette question bute assurément sur des difficultés théoriques — il est par exemple très difficile de tracer la différence entre autonomie au travail et auto-exploitation. Mais il reste que toute action politique exige des subjectivations collectives. La subjectivation socialiste, dans ce qu’elle avait de meilleur, associait la conscience des positions de classe à un intérêt pour la connaissance des articulations complexes du tout social11. Le « populisme de gauche » nous propose une subjectivation informe, celle d’un affect anti-oligarchique délié de tout effort de connaissance (d’où sa bascule spontanée dans le complotisme). On pourrait dire que la crise des gilets jaunes a montré que cette subjectivité populiste est impuissante parce qu’elle ne se distingue pas de la subjectivité néolibérale : ses revendications spontanées sont celles d’entrepreneurs de soi qui ne contestent pas le pouvoir du capital et ne demandent pas de transformation sociale, mais s’adressent seulement à l’État dont ils attendent qu’il soit un gestionnaire compétent, non corrompu, et leur donne les moyens de jouer le jeu néolibéral. Il ne serait donc pas impossible de tirer de Foucault la question suivante : « Si le néolibéralisme réussit et fonctionne parce qu’il produit des sujets qui se pensent eux-mêmes comme des entrepreneurs de soi et se traitent eux-mêmes comme des capitaux à investir, quels sont les modes de subjectivation qu’il est possible de lui opposer pour porter des luttes efficaces ? »

[Laurent Gilson | Ballast]

Daniel Zamora : Je pense qu’on est ici au cœur du malentendu. Ce que Mitchell Dean a démontré, c’est qu’il n’y a pas, chez Foucault, à proprement parler, de subjectivité néolibérale. Au sens où, à ses yeux, le néolibéralisme n’assujettit pas de manière « interne » les individus, il n’agirait que de manière « environnementale ». Cette distinction entre « interne » et « externe » renvoie notamment à tous ces dispositifs d’assujettissement hérités du christianisme qui façonnent de manière très forte notre rapport à soi. L’insertion de l’aveu en justice ou en psychiatrie, par exemple, vise à ce que le sujet accepte une certaine image de lui-même, qu’il fasse aveu de sa folie, par exemple. Ces dispositifs, Foucault les débusque un peu partout, y compris dans la politique. Le Parti communiste n’était-il pas au fond lui aussi constitué de confessions, d’aveux, de directeurs de conscience, etc. ? La nouveauté du néolibéralisme est dès lors qu’il n’agit que sur l’environnement, en mettant en place des mécanismes incitant les sujets à certains comportements. Ces incitants, ces fameuses « règles du jeu » leur laissant par conséquent une plus grande autonomie pour se définir eux-mêmes, créer des formes, des expérimentations de vies différentes, etc. Il faudrait alors concevoir le néolibéralisme comme un « jeu » sur lequel on peut agir en modifiant les règles générales mais pas en agissant directement sur les joueurs. Et c’est d’ailleurs pour cette raison que Gary Beker, l’une des grandes figures du néolibéralisme américain, se trouvera en parfait accord avec les lectures que fait Foucault de son travail.

L’important à ses yeux est de définir la configuration économique dans laquelle un nombre « optimal » d’individus vont faire le choix escompté. Mais ils peuvent toujours décider d’agir autrement, d’agir, d’un point de vue strictement économique, de manière « irrationnelle ». C’est leur droit. Le but de Becker est de trouver les paramètres d’incitants optimaux pour arriver au résultat économique qu’il souhaite. Dans ces résultats, il y en a toujours un certain nombre qui vont avoir des attitudes différentes : par exemple, opter pour le crime ou la marginalité. Foucault le dit dans son cours : l’homo œconomicus est ce qu’il appelle la « grille d’intelligibilité » qui est mobilisée pour expliquer les comportements, l’interface entre le pouvoir et les individus, mais ça ne veut pas dire que les acteurs eux-mêmes sont des homo economicus. Bien entendu, cette « interface » stimule les comportements de type « entrepreneur de soi » mais d’une manière très différente que les gouvernementalités précédentes, elle laisse au sujet une plus grande autonomie dans ses choix. Il a dès lors peut-être perçu dans la rationalité du marché un espace moins normatif, dans lequel la diversité des préférences individuelles peut échapper à la règle majoritaire et serait mieux respectée. C’était bien entendu sans compter sur les inégalités qu’a généré le néolibéralisme, étendant « la liberté de choix » et la « stylisation de l’existence » aux seuls détenteurs de ressources monétaires suffisantes pour se soustraire à la coercition du marché et aux violentes allocations de ressources et de positions qu’il produit.

- On trouvera un développement de cette alliance entre Marx et Weber dans l’ouvrage de Michael Löwy, La Cage d’acier — Max Weber et le marxisme wébérien, paru aux éditions Stock en 2013 [nda].[↩]

- Au sens de Kant : réflexion de la raison sur ses propres possibilités, mais infléchie dans le sens d’une saisie d’une historicité [nda].[↩]

- Le vrai doit s’entendre ici au sens fort du terme, qui dépasse l’exactitude factuelle pour désigner une forme d’adéquation à un présent historique, saisi dans les dynamiques les plus profondes de ses productions de savoirs, de pouvoirs et de possibilités de formes de vie élargies [nda].[↩]

- Voir Judith Revel, « Foucault lecteur de Nietzsche » [nda].[↩]

- On regrettera seulement que certains partisans de cette critique épistémologique confondent trop vite la critique de la vérité (au sens hégélien) et la récusation des faits. Dire que les faits historiques sont toujours enchâssés dans des récits qui les interprètent n’est pas nier l’existence des faits, des erreurs et des interprétations erronées. Foucault ne s’est jamais compromis avec le négationnisme, alors que des auteurs scientistes comme Noam Chomsky ou Jean Bricmont sont allés au-delà d’un simple soutien malvenu à la liberté d’expression des diffamateurs antisémites et ont donné des signes de complicité active avec certains sophismes négationnistes [nda].[↩]

- La lecture de Ferry et Renaut (qui reposait sur un corpus beaucoup plus réduit que celui dont nous disposons aujourd’hui) visait à montrer la présence d’une matrice heideggérienne derrière les principaux protagonistes de la pensée « post-structuraliste ». Foucault se trouvait ainsi placé dans la proximité de Derrida et dans l’ombre de Heidegger. C’était sous-estimer l’opposition de Foucault à Derrida : la pensée de Foucault n’est ni une pensée de la « différance » (en référence à un concept de Jacques Derrida, penseur de la déconstruction et travaillant notamment avec les outils linguistiques) ni un mode de la « déconstruction ». L’Archéologie du savoir, en 1969, critique les concepts cardinaux de Derrida sans le nommer. C’était surtout négliger que Foucault récuse radicalement le cœur proprement obscurantiste de la pensée de Heidegger, à savoir le culte de l’originaire et la distinction entre histoire historienne (Historie, connaissance exacte des faits) et histoire authentique (Geschichte, histoire non factuelle de la vérité comme ouverture de l’espace d’une existence mythique). Il faudrait d’ailleurs resituer l’œuvre de Foucault dans les débats des années 50–60 autour de la « vérité de l’histoire » où s’opposaient des héritiers de Hegel comme Eric Weil, Jean Hyppolite ou Jean-Paul Sartre et des héritiers de Max Weber comme Raymond Aron ou le Claude Lévi-Strauss du dernier chapitre de La Pensée sauvage. Comme Weber, Aron et Lévi-Strauss, Foucault ne croit pas en la possibilité d’une « vérité totale » de l’histoire et pense que toute connaissance historique est mise en perspective du passé à partir d’une question présente [nda].[↩]

- Un article paru dans la revue Esprit développe cet argument : « Le Loup dans la bergerie, de Jean-Claude Michéa » [nda].[↩]

- Non seulement Soral revendique son accord avec Michéa, mais ce dernier fait des clins d’œil appuyés aux soraliens en vantant par exemple (Notre ennemi, le capital, Flammarion, 2017, p. 36) un auteur soralien comme Lucien Cerise, qui passe son temps à dénoncer le complot « sioniste » et « homosexuel » [nda].[↩]

- C’est notamment la thèse de l’excellent ouvrage de Melinda Cooper, Family Values, between Neoliberalism and the New Social Conservatism [nda].[↩]

- Cette approche se retrouve exposée dans le livre de Bruno Karsenti, Cyril Lemieux, Socialisme et sociologie, EHESS, 2017 [nda].[↩]

- Voir à ce sujet l’ensemble proprement décisif proposé par le numéro 11 (2015) de la revue Incidences, sous le titre Le sens du socialisme [nda].[↩]

REBONDS

☰ Lire notre entretien avec Christian Laval : « Penser la révolution », mars 2018

☰ Lire notre entretien avec Arnaud Tomès et Philippe Caumières : « Castoriadis — La démocratie ne se limite pas au dépôt d’un bulletin dans une urne », janvier 2018

☰ Lire notre article « Lire Foucault », Isabelle Garo, février 2016

☰ Lire notre entretien avec Daniel Zamora : « Peut-on critiquer Foucault ? », décembre 2014