Entretien inédit pour le site de Ballast

Romancier, cinéaste, essayiste et militant, Gérard Mordillat vient d’appeler, aux côtés de l’économiste Frédéric Lordon et du journaliste François Ruffin, à la « dissidence » face au « poison » de l’union nationale. Mais c’est de cinéma dont il est question dans l’entretien qui suit — en ces temps assujettis à l’impératif marchand, le septième art n’a plus guère le cœur à la contestation : il fleurit sur nos écrans, pâte molle et sans audaces : « La véritable parole d’opposition peut venir des artistes, des romanciers, des cinéastes. Or, dans leurs petits cénacles, cette classe est en majorité muette, complice des médias. Le monde du travail y est grandement disqualifié, victime de préjugés. Les ouvriers y sont infériorisés, incultes, abrutis. Comme si la culture était réservée aux « classes supérieures » ! »

Il y a une phrase de Mallarmé qui m’a toujours poursuivi. Il disait que, pour lui, la musique et la poésie « s’allumaient de feux réciproques ». Pour moi, le cinéma et la littérature s’allument de feux réciproques. Dans mon travail je ne sens pas de hiatus entre mes livres et mes films. Dans un cas comme dans l’autre, c’est de l’écriture ; tantôt cette écriture prend une forme littéraire, tantôt une forme cinématographique. Mais, c’est tout un. Dans mon esprit, le mot et l’image sont parfaitement synonymes. J’en profite pour préciser que mes films comme mes livres ne procèdent jamais d’un « sujet » mais toujours d’une image fondatrice que j’explore pour me l’expliquer à moi-même et au lecteur ou au spectateur. Je ne crois pas au « sujet ». Je ne crois pas avoir écrit un seul livre, tourné un seul film pensant « traiter un sujet » comme on traite la myxomatose ou le phylloxéra. Le seul sujet de mes livres, c’est l’écriture, le seul sujet de mes films, c’est le cinéma. Le sujet est une invention marchande. C’est l’étiquette d’un produit destiné à la vente. Une œuvre, c’est autre chose, sa valeur ne peut être réduite à son commerce. Dans tous les sens du terme les grandes œuvres sont d’ailleurs « hors de prix ».

Vous avez commencé dans le cinéma grâce à Roberto Rossellini…

Oui, d’une certaine manière, même si je n’ai jamais tourné de film avec lui ! Je l’ai rencontré à la cinémathèque et, ensuite, pendant près de trois ans, j’ai travaillé sur un immense texte à propos des guerres paysannes en Allemagne au XVIe siècle dont il aurait aimé faire un film. Lors de notre rencontre (grâce à la caissière de la cinémathèque !), je lui avais exposé ce que je comptais écrire sur l’opposition entre Thomas Müntzer (qui prend le parti des paysans) et Martin Luther (qui prend celui de la noblesse). Ce qui m’intéressait – et ce qui l’a intéressé autant que moi –, c’était comment, à ce moment de l’histoire, le discours religieux devient le véhicule du discours politique, comment Müntzer peut apparaître comme un ancêtre des communistes, comment on peut avoir une lecture politique – voire marxiste – de la Réforme allemande qui naîtra de cette guerre. Mais jamais Rossellini n’a pu trouver le moindre financement pour un tel projet…

Aujourd’hui Rossellini et le cinéma italien ont disparu…

« La victoire l’idéologie néolibérale a, en imposant la pensée marchande dans tous les domaines de la vie, ravagé l’art, la culture, peut-être même la beauté… »

Oui, et je me sens orphelin. J’ai grandi avec les films de Rossellini, Visconti, Fellini, Monicelli, Risi, Comencini, Zurlini, Pasolini, Carmelo Bene, Scola, Antonioni, Rosi et tant d’autres… et je suis toujours ébloui par ce qu’ils réalisaient avec autant de légèreté que d’intelligence. Leur disparition dramatique s’explique, à mon avis, par la conjonction de plusieurs évènements : la faillite de la Gaumont Italie, la prolifération cancérigène des télévisions berlusconiennes, l’effondrement du Parti communiste italien et, dans une certaine mesure, celle de l’Église elle-même puisque beaucoup de cinémas étaient tenus, vivaient grâce et par l’une ou l’autre de ces organisations. L’addition de tous ces éléments a fait que beaucoup de salles ont fermé, que la production s’est effondrée et le public a été, en somme, assigné à résidence. Pour moi, cette catastrophe est emblématique de la victoire de l’idéologie néolibérale qui, imposant la pensée marchande dans tous les domaines de la vie, a ravagé l’art, la culture, peut-être même la beauté…

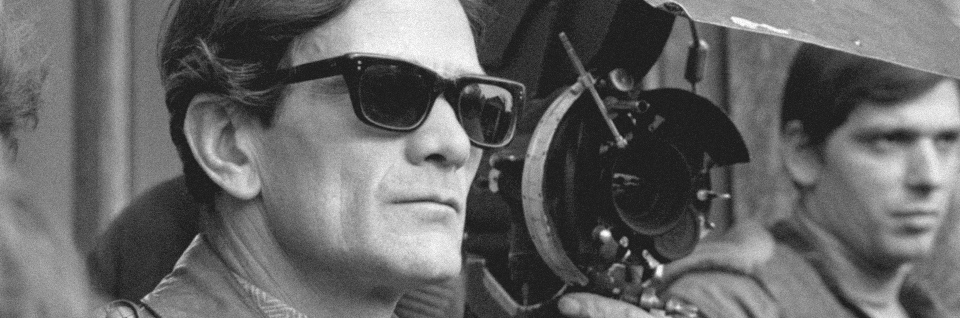

Pier Paolo Pasolini

Plus généralement, quel rôle le cinéma devrait-il jouer dans notre société ?

Le cinéma devrait – je dis bien « devrait » – mettre en péril notre regard sur le réel, l’éclairer, nous montrer la face cachée de la lune, c’est-à-dire effacer le tain du miroir où nous ne voulons voir que nous-même. Or le cinéma, abdiquant toute perspective sinon révolutionnaire du moins déstabilisatrice, est devenu un art rassurant. Régi par la loi d’airain de la cause à effet, la prise du pouvoir du scénario sur les images l’a réduit à l’état de neuroleptique. Désormais tout s’explique, l’innocuité est garantie et dans les salles on croit entendre le guet passer, répétant « Dormez-en paix braves gens ! ». Le jour où le cinéma retrouvera sa dangerosité – dangerosité du regard, de la lumière, de la couleur – alors pourra-t-il peut-être prétendre jouer un rôle d’éveilleur dans la société, d’effaceur d’illusion, d’arracheur de barbelés ; sinon il demeurera un refuge pour les assis.

Vous disiez que l’apparition de la télévision a transformé le cinéma. Pourquoi ?

En un mot, c’est une banalité mais elle est indiscutable : le cinéma est un lieu où l’on s’assemble, la télévision est une chaîne où l’on s’attache individuellement…

Dans votre ouvrage, Le miroir voilé, vous parlez d’une série de photos de Joël Peyrou, « Les invisibles », autour des prêtres ouvriers. Vous y soulignez que le travail occupe, aujourd’hui, une place très réduite, dans l’imaginaire romanesque comme dans la photographie. Cela semble également le cas dans le cinéma, à quelques exceptions près… Comment expliquer cette évolution ?

« Faire des films, écrire des livres sur le monde du travail, c’est mettre les pieds dans le plat, se moucher dans les rideaux, péter à table. »

Ce n’est pas une évolution, en tout cas pas en France. Parler du monde du travail n’a jamais été un terrain sur lequel les romanciers français ont prospéré (il y a bien sûr des exceptions : Louis Guilloux, Roger Vailland, Béatrix Beck, Christiane Rochefort et d’autres…). Je ferais plutôt un constat sociologique qui, à mon sens, vaut pour les romanciers et les cinéastes. Je suis né en 1949, les cinéastes de ma génération (et quelques romanciers) ont pour beaucoup exercé une autre profession avant de faire du cinéma : Jean-Pierre Thorn était chez Alstom, Robert Bober ouvrier tailleur, j’étais ouvrier imprimeur, etc. Aujourd’hui, les jeunes gens et les jeunes femmes qui font des films sont majoritairement issus de la petite-bourgeoisie ou de la bourgeoisie. Ils n’ont connu que la famille, le lycée, l’école de cinéma plus ou moins prestigieuse et font des films qui ressemblent à ce qu’ils sont – parfois avec un réel talent. Comme les commentateurs (je n’ose dire les critiques tant le niveau est bas) viennent du même milieu, du même parcours, du même monde et donc nous ne sortons pas de ce cercle. Alors faire des films, écrire sur le monde du travail demeure au mieux un exotisme au pire une incongruité. Et, au fond, il y a toujours ce préjugé qui vient du XIXe siècle : le peuple n’est pas sensible au beau ; il est, par nature, voué à l’ivrognerie et à la débauche. Faire des films, écrire des livres sur le monde du travail, c’est mettre les pieds dans le plat, se moucher dans les rideaux, péter à table. C’est pour cela que les œuvres sont reçues avec, au choix, condescendance ou mépris, jamais pour de l’art.

La politique n’a-t-elle pas laissé place à l’« humanitaire » ? Les pauvres deviennent des misérables qu’il faudrait « aider » et dont il faudrait respecter la « dignité ». On ne touche pas aux mécanismes qui produisent l’inégalité et l’exploitation, on ne mentionne pas la redistribution des richesses.

Étymologiquement « respect » signifie « tenir à distance ». Je crains que le cinéma compassionnel, le cinéma de bonne conscience ne fasse que confirmer cette distance que la société néolibérale entend mettre entre elle et les plus démunis des citoyens. Que la charité finisse par se substituer à l’égalité. C’est pour cela que je pense que nous sommes désormais dans des systèmes non seulement postdémocratiques mais également postrépublicains. D’où mon injonction répétée aux documentaristes : changez d’axe, filmez le pouvoir ! Filmer le pouvoir, c’est le mettre en question, voire le mettre en danger en brisant l’ordre imposé de la vision bourgeoise, encadrée, carcérale où les pauvres restent à leur place et les riches à la leur.

Duant le tournage du Grand retournement, d'après une pièce de Frédéric Lordon

Vous écrivez : « S’il ne devait rester qu’un des millions de livres écrits à propos ou sur le cinéma, Les Entretiens autour du cinématographe, de Jean Cocteau, serait celui selon mon cœur. » Pourquoi ?

Parce que Cocteau pense le cinéma dans sa dimension morale.

Vous expliquez que, de nos jours, c’est dans le documentaire qu’on trouve le plus d’innovation.

« Plus utile et plus nécessaire me paraît de filmer le pouvoir, filmer ceux qui sont les responsables de cette misère, de cette pauvreté, de cette détresse, leur faire face. »

Oui. Sur le terrain de la fiction, nous sommes dans un moment de grande régression, comme si, pour tourner, les cinéastes devaient abdiquer toute ambition artistique et s’en remettre à l’illustration de « sujets » garantissant une couverture médiatique rassurante. Le conservatisme, l’académisme dominent. La critique fait des Oh ! et des Ah ! d’admiration devant des œuvres médiocres et feint de découvrir toutes les semaines de grands artistes, de grands provocateurs dont l’immense talent, l’immense provocation se résument la plupart du temps à exhiber de malheureuses actrices nues dans des positions acrobatiques. C’est du cinéma pour têtes mauves, de l’épate-bourgeois à bon compte. Le documentaire par sa position à la marge – à la marge en termes de financement, de diffusion – trouve dans le territoire déserté par les académiciens du regard, un espace où il peut inventer, perturber l’ordre policé des images, oser. Je ne prendrai qu’un exemple : quel film de fiction est aussi provocateur, aussi perturbant, aussi formellement maîtrisé que Nénette de Nicolas Philibert où, pendant plus d’une heure, nous sommes (nous, les spectateurs) confrontés à un orang-outang sans qu’il n’y ait jamais personne d’autre à l’image que cet animal qui nous regarde. Là, le cinéma (et rien que le cinéma !) est d’une force et d’une beauté incomparables.

Vous écrivez que « le documentaire est très largement un cinéma de conséquences et, à de trop rares exceptions, un cinéma des causes ». C’est donc cela, être un artiste critique : faire des œuvres sur les causes ?

Je crois que tous les artistes sont critiques par nature. Critiques au sens kantien du terme, dans la mesure où ils cherchent (et parfois trouvent !) comment « déterminer la chose réelle ». Ceci dit, il n’y a pas de règles, pas de méthode. Chaque film étant un prototype, le cinéma se réinvente à chaque tournage. Je voulais souligner que le documentaire doit échapper à ce à quoi on (les décideurs, les investisseurs, les diffuseurs) veut le contraindre : être la part charitable du cinéma, à ne produire que des œuvres compassionnelles. Filmer la pauvreté, la misère, l’exclusion, le handicap, la maladie, la détresse… cela peut être nécessaire et utile aussi mais, de mon point de vue, c’est se tromper d’axe, placer le spectateur dans une place impossible où il ne peut que mesurer son impuissance, compatir, être comme dans La nature des choses de Lucrèce, celui qui prend plaisir à regarder un naufrage en restant sur la falaise. Plus utile et plus nécessaire me paraît de filmer le pouvoir, filmer ceux qui sont les responsables de cette misère, de cette pauvreté, de cette détresse, leur faire face, offrir au spectateur une occasion unique d’exercer son esprit critique.