Entretien inédit pour le site de Ballast

C’est à la terrasse d’un café bien connu du Paris militant que nous retrouvons Ivan Segré, philosophe et talmudiste fort de cinq ouvrages, parus depuis 2009. Démarche singulière que celle de cet intellectuel, un pied dans l’étude patiente et méticuleuse de textes sans âge et l’autre dans la polémique et la fièvre de son époque. Attentif aux diverses modalités de l’antisémitisme autant qu’à la récupération de ce dernier, Ivan Segré entend scruter les voies de l’émancipation et proposer des outils afin d’échapper aux pièges identitaires. Il convient de les déployer dans leurs longueurs ; cet entretien s’en donne l’ambition.

On est formé et structuré par les disciplines dans lesquelles on s’est impliqué. J’ai beaucoup travaillé dans ce que l’on peut appeler les « Études juives », Bible et Talmud. Mon savoir-faire, en quelque sorte, est un savoir herméneutique ou exégétique : il s’agit de se confronter à des textes et de mettre au jour la manière dont ces textes opèrent. Mon matériau, ce sont les textes. Des textes anciens, hébraïques, et des textes contemporains et philosophiques. Ma singularité est de conjoindre l’exégèse du texte antique et hébreu avec l’exégèse de textes très contemporains et philosophiques.

Qu’en est-il de l’expression, pour qualifier cette méthode, de « sociologie littérale » ?

C’est une expression qu’a employée Alain Badiou lorsqu’il a préfacé un de mes livres — Qu’appelle-t-on penser Auschwitz ? Il faisait alors référence à un autre de mes livres, La Réaction philosémite. J’y analysais des textes dont le mot d’ordre était la lutte contre l’antisémitisme et la défense d’Israël. En travaillant la lettre de ces textes, à l’échelle de la phrase, je faisais apparaître que ce qui les structurait véritablement, c’était tout autre chose : une idéologie réactionnaire, nationaliste et xénophobe. L’expression « sociologie littérale » fait donc référence à ma méthode : une analyse « littérale » visant à faire apparaître ce qui structure véritablement ces textes sans s’arrêter aux effets d’annonce. Et, à partir de là, j’ai défini un courant idéologique, voire « sociologique », que j’ai nommé « La réaction philosémite » — par antiphrase en quelque sorte, par ironie. Car si ces textes sont bien réactionnaires, ils ne sont pas en revanche aussi favorable aux juifs qu’on peut le croire : une idéologie xénophobe finissant toujours par avoir les « juifs » dans sa ligne de mire…

« Une idéologie xénophobe finit toujours par avoir les

juifsdans sa ligne de mire. »

Vous faites usage des concepts d’implicite et d’explicite, ou de l’esprit et de la lettre d’un texte, pour dévoiler certaines manipulations, comme dans Le Manteau de Spinoza…

Quand on se donne pour but d’analyser des textes, les concepts d’implicite et d’explicite sont très opérants. Et, en l’occurrence, la première partie de ce livre est consacrée au Sage Trompeur de Jean-Claude Milner, dans lequel il prétend reconstituer l’implicite d’un texte de Spinoza contre son sens explicite. Mon propos consiste à dire : dès lors que l’on s’autorise à travailler l’implicite d’un texte contre son sens explicite, on se donne la liberté de dire absolument tout ce que l’on veut. Donc l’enjeu de mon analyse critique était de rétablir une rigueur méthodologique. Il y avait également un enjeu politique puisqu’il s’agissait de montrer que le rationalisme de Spinoza et l’universalisme philosophique ne sont pas antijuifs, contrairement à ce que soutient Milner. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, qu’il ne peut pas y avoir un universalisme philosophique qui porte en lui un aspect antijuif. La différence avec Milner, c’est que, selon moi, premièrement : l’antijudaïsme forcené que Milner croit lire dans un passage du Traité théologico-politique est une pure construction sophistique de sa part ; deuxièmement : s’il existe un aspect antijuif dans un universalisme philosophique véritable, il est toujours une inconséquence, voire une trahison de cet universalisme philosophique, et non une conséquence de celui-ci. C’est ceci, je crois, le point vraiment important — c’est en tout cas ce qui justifiait mon explication avec Milner.

Cet attachement aux textes se double également d’un attachement à ce qui peut sembler des micro-histoires, des anecdotes… Ne prenez-vous pas le risque de manquer les soubassements, les arrière-plans des textes ?

Je consacre mon dernier livre, L’Intellectuel compulsif, à une micro-histoire qui est l’émission radiophonique d’Alain Finkielkraut, dans laquelle il accuse le film de Michel Khleifi et Eyal Sivan, Route 181, d’être « un appel au meurtre des Juifs ». On peut considérer ça comme tout à fait anecdotique. Mais ce qui m’intéresse, c’est de montrer qu’à travers ce que l’on peut, pourquoi pas, appeler une « anecdote », on voit se condenser des schémas qui ont, eux, une force globalisante. L’intérêt en quelque sorte économique est donc de se saisir d’une micro-histoire à l’intérieur de laquelle il y a un condensé de quelque chose de beaucoup plus global, porteur d’une véritable dimension conceptuelle. C’est du moins le pari que je fais lorsque je consacre un livre à l’accusation de Finkielkraut portée contre ce film, ou la première partie d’un livre, Le Manteau de Spinoza, à l’accusation portée par Milner contre Spinoza.

Alain Finkielkraut, par Stéphane Lavoue

Qu’est-ce qui vous fait passer des textes de Spinoza à Finkielkraut sans être dans le grand écart permanent ?

Il n’y a pas d’une part l’analyse de textes nobles et de l’autre l’analyse de textes prosaïques, mais à chaque fois la mise au jour d’une « idée » noble, quel que soit le média ou le matériau qu’on utilise. On peut aborder des textes majeurs de manière complètement anecdotique, comme on peut aborder des anecdotes de manière conceptuelle et majeure. Et je m’efforce de ne pas être anecdotique.

Vous faites l’usage d’une dichotomie qui oppose « théoricien ouvrier » et « théoricien bourgeois ». En quoi est-ce lié à vos recherches sur le « nom juif » ?

Le terme « ouvrier » intervient dans mes textes à partir d’une phrase de Jean-Claude Milner. Dans son livre l’Arrogance du présent, il a cette formule : « Le retour du nom juif est le seul événement du XXe siècle. Avec son corollaire : la disparition du nom ouvrier. » Avec cette formule, il met explicitement en opposition, en confrontation, « nom juif » et « nom ouvrier ». Le « nom ouvrier », selon lui, aurait été l’illusion du XXe siècle et, une fois l’illusion dissipée, on verrait réapparaître ce que cette illusion recouvrait, à savoir le véritable réel du XXe siècle — qui serait « le retour du nom juif ». Ou, plus exactement : le « retour du nom juif » dissipe l’illusion du XXe siècle qu’était le « nom ouvrier ». C’est de cette mise en relation antagonique que je suis parti. Contre Milner, j’ai introduit le concept de « théoricien ouvrier du nom juif ». Mon idée étant que l’antagonisme des noms « juif » et « ouvrier », tel que Milner l’entend, suppose la capture du « nom juif » par une idéologie réactionnaire, ou bourgeoise. Le « théoricien ouvrier du nom juif » est celui qui œuvre à libérer le « nom juif » de cette capture. J’oppose donc « théoricien ouvrier du nom juif » à « théoricien bourgeois du nom juif ». Car il s’agit, et je le dis explicitement, de diviser l’identité juive. Et ce, de la même manière que l’on doit diviser l’identité chrétienne, l’identité musulmane, etc. À partir de là, on fait apparaître, dans un premier temps, que les véritables divisions, les véritables points de rupture ne passent pas entre les configurations identitaires mais sont internes aux identités — d’où le rapprochement, dans un second temps, entre « théoriciens ouvriers du nom juif », « théoriciens ouvriers du nom chrétien », « théoriciens ouvriers du nom musulman », etc., par opposition aux théoriciens bourgeois des noms « juif », « chrétien », « musulman », etc. De la sorte, on déplace et on reconfigure les antagonismes de manière non plus réactionnaire, mais progressiste — la configuration réactionnaire reposant sur des identités constituées et la configuration progressiste, elle, reposant donc sur des clivages internes aux identités.

« Alain Badiou est à mes yeux le plus grand philosophe contemporain. Philosophe au sens de la grande histoire de la philosophie. »

Pour résumer, ma thèse serait que l’approche réactionnaire se définit par le primat de l’identité sur la contradiction, tandis que l’approche progressiste se définit par le primat de la contradiction sur l’identité. L’essentiel de mon travail concernant plus proprement l’histoire des textes du judaïsme consiste à montrer que le Talmud — corpus majeur du judaïsme — est bâti tout entier sur le primat de la contradiction sur l’identité ; c’est seulement avec la Codification du Talmud au Moyen-âge que s’impose le primat de l’identité sur la contradiction. Concernant enfin les termes « bourgeois » et « ouvrier », je dirais au fond que c’est quelque chose d’un peu désuet que je réactive. Mais en prenant pour repère l’étymologie, je dirais que le bourgeois, c’est celui qui cherche à se placer, à occuper la place du centre, la place du commandement, où s’élabore originellement le « droit de cité », et que l’ouvrier, par différence, c’est celui qui œuvre. Les bourgeois se placent, les ouvriers œuvrent. C’est ma formule à ce sujet.

Vous entretenez un dialogue étroit, fait de reprises conceptuelles et de désaccords — notamment sur la « question juive » —, avec Alain Badiou. Pourquoi est-il une figure importante, que vous citez comme « camarade » et « philosophe » dans vos écrits ?

Alain Badiou est à mes yeux le plus grand philosophe contemporain. Philosophe au sens de la grande histoire de la philosophie. Or pour quelqu’un comme moi, qui travaille sur des textes hétérogènes à la philosophie et qui a, en quelque sorte, comme Autre « le Philosophe », le dialogue avec la philosophie est nécessaire. Spinoza est une figure très importante pour moi, mais il est évident que dialoguer avec l’Autre, c’est d’abord dialoguer avec le philosophe contemporain, et donc avec Badiou. Il y a aussi une autre raison, qui relève plus de l’anecdote ou de la micro-histoire : Alain Badiou a été l’objet d’une violente polémique en 2005 lorsqu’il a sorti son livre Portée du mot juif. Il a été accusé d’être « antisémite ». Je me suis alors porté à sa défense. Car ce qui m’apparaissait, c’est que ce qu’on qualifiait d’antijudaïque, voire d’antisémite, était ce qui relevait chez lui de sa fidélité à l’universalisme philosophique. C’était une opération idéologique : on cherchait à disqualifier cet universalisme philosophique. Cette opération idéologique — sur laquelle je reviens souvent parce que je la crois très nuisible — consiste à dire que l’avenir de l’antisémitisme prend aujourd’hui racine dans l’universalisme progressiste et non pas dans des idéologies réactionnaires, nationalistes et droitières. Il s’agissait donc d’être philosophe au sens d’Althusser, qui dit qu’un philosophe, c’est quelqu’un « qui se bat dans la théorie ». Il y a en effet une forte dimension polémique dans ma pensée.

Alain Badiou, par Belga Image

Je peux également polémiquer avec Alain Badiou, et c’est arrivé récemment, car nos relations se sont nettement refroidies… Mais si je peux avoir une polémique forte avec lui, notamment au sujet d’Israël, un point reste très clair : ce que je vise chez Badiou, lorsque je l’attaque, n’est pas son universalisme philosophique en tant que tel mais une position que je juge être réactionnaire, autrement dit un glissement. De la même manière, lorsque je fais le compte-rendu du livre Les Blancs, les juifs et nous d’Houria Bouteldja, je reproche à Éric Hazan — pour qui j’ai beaucoup de respect et d’affection par ailleurs — de publier un texte réactionnaire. Car si dans ce texte il y a des relents d’antijudaïsme, comme je le crois, ça vient de positions réactionnaires et non pas de positions progressistes ou universalistes.

Ce que vous dites, c’est qu’il y a incompatibilité radicale entre progressisme et antijudaïsme.

Absolument. Mais entendons-nous bien : il y a un antijudaïsme dont le ressort est une position xénophobe. Et ça, c’est évidemment archi-réactionnaire. Il y a aussi un antijudaïsme qui peut consister à reprocher au judaïsme d’être réactionnaire. Cette position-là, bien qu’elle soit très installée dans le monde progressiste, en quoi à mes yeux n’est-elle précisément pas progressiste ? C’est ce que j’ai expliqué : dès lors que l’on est dans une configuration nettement identitaire, c’est-à-dire judaïsme opposé au christianisme, par exemple, on se retrouve dans un dispositif réactionnaire. Alors que la position progressiste consiste à chaque fois à montrer les divisions qui structurent les entités constituées. Il s’agit donc de montrer qu’il y a un judaïsme progressiste et un judaïsme réactionnaire de la même manière qu’il y a un christianisme réactionnaire et un christianisme progressiste.

Mais que reprochez-vous à Alain Badiou ?

« Il s’agissait donc d’être philosophe au sens d’Althusser, qui dit qu’un philosophe, c’est quelqu’un

qui se bat dans la théorie. Il y a en effet une forte dimension polémique dans ma pensée. »

Badiou a publié en novembre 2015, dans L’Obs, une lettre ouverte à Finkielkraut. Il y écrit notamment : « Il est vrai que vous semblez apprécier le charme des colons, dès qu’ils sont israéliens. » C’est une phrase qui donne le ton de l’ensemble de sa missive : Finkielkraut serait un idéologue impérialiste et colonialiste dès qu’il s’agit d’Israël. Je soutiens que c’est faux : Finkielkraut est un idéologue de l’Occident, non d’Israël. J’ai écrit des livres à ce sujet, notamment La Réaction philosémite n°1 et 2. Je pensais naïvement que Badiou les avait lus et compris. Je me rends compte que ce n’est pas aussi simple… Je lui ai donc proposé publiquement, par le moyen de deux textes parus sur le site Lundimatin, qu’on s’explique à ce sujet. Hélas, force est de constater qu’il s’y est jusqu’à ce jour refusé. Il s’est affiché jadis dans les colonnes de L’Obs avec Finkielkraut et il y a quelques mois sur Mediapart avec Onfray, mais il rechigne à s’expliquer avec moi dans Lundimatin… Disons que ce n’est pas très glorieux de sa part.

Il n’y a pas que Badiou, comme philosophe de référence dans vos ouvrages. Vous avez cité Spinoza. Pourquoi a‑t-il une si grande importance dans votre réflexion ?

Spinoza est une figure philosophique singulière, parce que, d’une part, il est en dialogue avec Hobbes et Machiavel sur la question politique, avec Descartes sur la question physique et métaphysique, mais aussi, d’autre part, avec Maïmonide et la tradition juive sur la question de la « Loi ». C’est cette sorte de triangulation qui le rend si décisif à mes yeux, si incontournable.

Vous abordez la question de la révolution dans Révolution et Judaïsme, que vous définissez par ces mots : « Politique dont la finalité est la disparition de la servitude et de la domination dans la structure même du social. » Définition que vous empruntez à Emmanuel Lévinas. C’est une personnalité peu présente dans l’imaginaire révolutionnaire. Pourquoi cette référence ?

Parce que cette formule de Lévinas, qui est donc « la disparition de la servitude et de la domination dans la structure même du social », est une formule qu’il emploie alors qu’il commente des versets du prophète Isaïe, qui sont des textes qui appartiennent à la liturgie du jour de Kippour. Il est donc très intéressant de montrer comment ces formulations — qui sont éminemment révolutionnaires et qu’on retrouve quasiment à la lettre sous la plume d’Engels et de Marx — apparaissent dans ce contexte-là. Autrement dit, c’est en lisant le texte du prophète qu’il en vient à produire les énoncés les plus marxisants qu’on puisse trouver sous sa plume ! Et si je souligne que ces versets d’Isaïe sont lus le jour de Kippour, c’est pour montrer qu’ils ne sont pas égarés parmi les milliers de versets de la Bible, mais sont mis en valeur par la liturgie juive elle-même. Évidemment, cela, Lévinas ne l’ignore pas. L’idée, à terme, est de montrer que cette idée appartient, ou du moins se trouve dans la tradition juive la plus antique. Et qu’elle s’y trouve à mon sens de façon beaucoup plus explicite que dans la tradition antique grecque. Je soutiendrai dans un livre qui devrait paraître l’année prochaine l’idée qu’à travers la fameuse distinction entre Athènes et Jérusalem, c’est du côté de Jérusalem qu’on trouve les matrices théoriques de textes visant à la transformation sociale alors que du côté d’Athènes, on va davantage trouver une matrice théorique visant la connaissance de l’Être et du monde. Citer ce texte de Levinas commentant Isaïe, c’est une manière de retourner l’argument contemporain qui consiste à associer le judaïsme à des positions réactionnaires. Mais, à nouveau, tout ça est divisé, encore une fois, parce qu’on va avoir des lectures très différentes de la tradition antique juive.

Emmanuel Levinas (DR)

Ces lectures se concentrent autour de la sortie d’Égypte, qui est, pour la Bible, un événement fondateur essentiel. L’Égypte, ça représente un régime d’esclavage, de servitude et de domination. Et donc la matrice théorique, la sortie d’Égypte, c’est la sortie d’un régime structuré par la servitude et la domination. C’est immédiatement parlant. Lévinas commentant Isaïe, — ou Isaïe lui-même, d’ailleurs — retrouve la matrice théorique qui est cette sortie d’Égypte et qui traverse toute la Bible, comme référence fondamentale. À partir de là, comment se disposent les positions progressistes et réactionnaires ? La position réactionnaire consiste à dire que cet événement ne concerne ou n’est significatif qu’au regard d’un peuple généalogiquement déterminé. Ce n’est donc pas un événement à vocation universelle. La lecture progressiste, elle, va insister au contraire sur l’autre dimension, qui est la sortie d’un régime de servitude, et soutenir que cette sortie-là est immédiatement significative et donc immédiatement universelle, puisque ce qui est visé, c’est l’affranchissement de la servitude.

Peut-on rattacher votre perspective politique que vous qualifiez d’« émancipatrice et progressiste » aux noms « communistes », « socialiste » et/ou « libertaire » ?

« Je dis toujours que je suis sioniste, et qu’en tant que sioniste je suis favorable à la création d’un État commun Israël-Palestine. »

Je serais tenté de dire, de manière très générale, que je préfère à des mots des énoncés. Je suis absolument opposé au fétichisme des mots. Cela dit, il est vrai aussi que le mot « communiste » a une densité très importante au regard des textes, à condition, évidemment, de le distinguer des formes d’étatisme totalitaire qu’il a revêtues dans l’Histoire. Mais l’enjeu est toujours celui d’un énoncé. C’est pour ça que j’ai des débats en ce moment assez serrés autour du mot « sionisme ». On me reproche beaucoup de l’utiliser, en disant « Je suis sioniste ». Et moi, je fais remarquer que je ne l’utilise jamais comme ça. Je dis toujours que je suis sioniste et qu’en tant que sioniste je suis favorable à la création d’un État commun Israël-Palestine. Ça n’a en conséquence plus du tout le même sens que si vous dites simplement « Je suis sioniste », et c’est tout. Alors, évidemment, il y a des mots qui sont tellement marqués par l’Histoire, comme les mots « fasciste » ou « nazi », qu’ils n’ont pas besoin d’être situés dans un énoncé. Mais, en règle générale, plutôt que les mots seuls, m’importent les énoncés dans lesquels ils figurent. À partir de là, je n’emploie pas le mot socialisme mais je peux très bien m’y retrouver si c’est dans un énoncé qui me paraît relever de ce que je vise. J’utilise beaucoup le couple progressiste/réactionnaire, qui demanderait sans doute à être théorisé ; mais, dans un premier temps, à un niveau immédiat, l’union des forces progressistes, historiquement ça fait référence à des traditions politiques et sociales dans lesquelles je me reconnais, et encore une fois importent les énoncés dans lesquels les mots apparaissent.

Vous visez une émancipation qui soit également celle de l’État ?

Dans mes textes, je soutiens en effet une position antiétatique. À un premier niveau, il s’agit de critiquer la capture du judaïsme par l’appareil d’État, et de remonter à la source médiévale de cette capture qui est selon moi la Codification du Talmud — comment s’est imposé une structure fondée sur l’obéissance (la codification) par rapport à une structure dialectique d’émancipation (le Talmud). Et à un second niveau, c’est une position, disons, marxiste sur le nécessaire dépérissement de l’État. Mais il ne s’agit pas d’être dogmatique ; j’essaie d’être lucide. Beaucoup de problèmes aujourd’hui sont la conséquence des années 1980–1990, avec la libéralisation des marchés financiers, la libéralisation de l’économie, etc. Cela a consisté à dépouiller l’État et la puissance publique de ses finances, de sa monnaie, de ses marges de manœuvre politiques au profit d’intérêts privés qui sont structurellement rapaces. Et beaucoup de ceux qui réfléchissent à la question de réformer les institutions européennes, ou à une sortie de l’euro, ou encore ceux qui réfléchissent à la constitution de forces politiques qui puissent affronter ces intérêts privés, tous ces militants font de l’État un instrument qu’il faut utiliser et renforcer afin de pouvoir lutter contre les forces du Capital. Disons que l’État resterait possiblement un outil émancipateur dans la mesure où il pourrait être une force qui œuvre à combattre ces intérêts privés. Le problème est tout de même qu’il paraît être structurellement au service des intérêts privés et des banques. On peut donc juger à l’inverse qu’il est complètement illusoire d’espérer un État progressiste, parce que l’appareil d’État est structurellement au service du Capital, mais on peut aussi juger que c’est un enjeu important, même s’il est tactique plutôt que stratégique. Pour le dire de manière grossière, Mélenchon et Sarkozy, ce n’est pas du tout la même chose.

Hébron, Palestine, décembre 2017 (Wisam Hashlamoun / Anadolu Agency)

Au fond, l’idée est qu’il ne faut pas tomber dans le purisme, mais être à l’affût de toutes les convergences progressistes. Même si on peut avoir des convictions sur le long terme, il n’empêche qu’il faut être à l’affût de ces convergences. Pour prendre un exemple, je me sens aussi proche du Comité Invisible que de Frédéric Lordon. On peut être sensible à un dégagement, dans un sens rimbaldien, de l’économisme — comme on le trouve dans les textes du Comité Invisible — et être tout aussi sensible aux analyses de l’économiste Lordon. Car il y a parmi les économistes un antagonisme fondamental entre réactionnaires et progressistes, une vision de l’économie qui est structurellement celles des classes possédantes et une autre vision de l’économie qui est celle des classes laborieuses, une logique de l’épargne face à une logique de l’investissement, une logique de la rente face à une logique de la créativité, etc. Il faut bien distinguer les contradictions principales, les antagonismes fondamentaux qui sont des enjeux de lutte, de combat, et les divisions qui sont nécessaires, qui sont saines. Il y a une belle formule de Bernard Aspe, à la fin d’Horizon Inverse : il fait la distinction entre ce qui relève d’un antagonisme fondamental (on a alors affaire à la division ami/ennemi) et ce qui, à l’intérieur d’un mouvement convergent, recèle pourtant des divisions (il a alors une formule pour décrire ces divisions malgré tout convergentes quant à l’essentiel : il parle d’un « pôle inséparé »). C’est quelque chose auquel je suis très sensible.

Vous avez revendiqué le qualificatif de « sioniste ». Comment, dès lors, faire entendre un sionisme « progressiste » quand il semble irrémédiablement lié à une histoire nationaliste et coloniale ?

« Il ne faut pas tomber dans le purisme, mais être à l’affût de toutes les convergences progressistes. »

Ma position est la suivante : dès lors que sous le chef d’antisionisme je vois apparaître massivement des propos, des courants, qui sont portés par un antijudaïsme et parfois un antisémitisme virulent, j’estime un devoir de me revendiquer d’une manière ou d’une autre du sionisme — pour ne pas me dissocier des juifs qui sont visés par ces gens-là. Maintenant, ceci étant dit, ça ne veut pas dire, évidemment, que je vais me rallier aux idéaux inégalitaires et parfois fascisants d’un certain sionisme étatique tel qu’il peut exister en Israël. Donc j’ajoute aussitôt que je suis favorable à un État commun, ce qui est une manière de m’opposer de la manière la plus franche et la plus directe qui soit avec ces courants nationalistes israéliens. Il y a donc deux fronts : lutter contre ceux qui se croient autorisés à déverser leur xénophobie fondamentale sous l’habit d’une lutte contre le sionisme et de l’autre côté ; lutter contre un nationalisme inégalitaire tel qu’il existe aujourd’hui au sein de l’appareil d’État israélien. Voilà ma position. Je peux aussi la justifier historiquement en disant qu’il y a eu dans les courants sionistes une position de gauche favorable à une confédération égalitaire judéo-arabe. Certes, elle a été battue et écrasée massivement, et elle a toujours été minoritaire — mais elle a existé. Ce qui l’a emporté très tôt est un sionisme de droite. Mais, fondamentalement, ce qui me motive, c’est ce qui se passe aujourd’hui autour de courants se revendiquant de l’antisionisme et qui refourguent toute une phraséologie et une idéologie qui sont à mon sens structurellement xénophobes.

Dans certains de vos articles, vous mettez en perspectives le conflit israélo-palestinien, qui concentre une attention et une passion politique internationale (pensons à Mandela : « Nous ne serons jamais totalement libres tant que le peuple palestinien ne sera pas libre. »), avec des situations inégalitaires comme dans les pétromonarchies du golfe. Quel est le sens de ces rapprochements ?

C’est un problème à la fois compliqué et très simple. Il y a à mes yeux un écart, quelque chose de déconnecté entre l’impact de ce conflit dans les esprits, dans les médias, et sa réalité. Sa réalité au sens de ses dimensions géographiques circonscrites. Le conflit israélo-palestinien est circonscrit à la Palestine historique, au Golan et au Liban. Donc c’est un territoire très circonscrit. Ses enjeux économiques sont extrêmement mineurs. Et pourtant, il a une charge émotionnelle affective et médiatique intense, énorme. On parle bien davantage d’Israël-Palestine que de toute l’Afrique. (Il y aurait plus de journalistes internationaux à Jérusalem que dans toute l’Afrique.) Il faut se poser la question : pourquoi ? Il y a là un affect qui n’est pas politique, et qui me paraît suspect. Il y a une histoire populaire palestinienne que j’aime beaucoup, que rapporte Rony Brauman lors d’un entretien avec Finkielkraut, dans La Discorde, et qui raconte la chose suivante : « Ce sont deux Palestiniens qui se lamentent sur leur sort. Le premier dit : Si tout le monde en parle, mais personne ne fait rien, c’est parce que ce sont des Juifs qui nous oppriment.

Et alors l’autre lui répond : Mais si ce n’était pas des Juifs, personne n’en parlerait.

»

Jérusalem (Reuters/Ronen Zvulun)

Ce qui est très intéressant dans cette histoire, c’est que tout est dit. À la fois de la réalité de l’oppression et à la fois de l’intérêt suspect qu’elle suscite chez beaucoup d’Européens. Et il y a aussi l’idée que les Palestiniens, eux, étant aux prises avec la réalité, sont capables d’avoir cette distance, ce regard, à la fois désenchanté, lucide et drôle. Car ce que montre cette histoire, c’est qu’ils ont parfaitement conscience de tout cela. Ensuite, il est important pour moi de montrer que l’antisionisme virulent, dans le monde arabe notamment, qui fait porter sur Israël la responsabilité des problèmes de toute la région, est évidemment une instrumentalisation des pouvoirs politiques afin de pérenniser des systèmes d’oppression. En outre, à l’échelle régionale, l’ossature politique déterminante est constituée par l’axe Washington-Riyad. C’est l’axe vraiment décisif, bien davantage que l’axe Washington-Tel-Aviv. Dans un article paru sur le site du journal Le Monde, Thomas Piketty rappelle que, depuis l’Égypte jusqu’à l’Iran, il y a 300 millions d’habitants — et qu’en raison notamment des pétromonarchies du Golfe, qui accaparent la rente pétrolière, c’est la région la plus inégalitaire de la planète1. Et ça, ce ne sont pas les Israéliens qui en sont responsables.

« À l’échelle régionale, l’ossature politique déterminante est constituée par l’axe Washington-Riyad. C’est l’axe vraiment décisif, bien davantage que l’axe Washington-Tel-Aviv. »

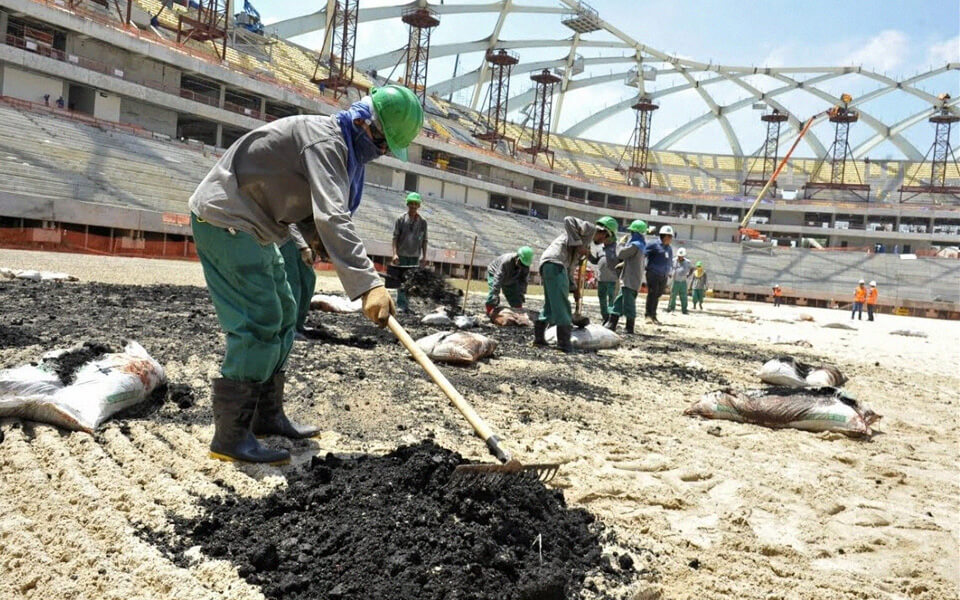

Prenons un exemple : le Qatar. Sur 1 million 180 000 habitants, seuls 180 000 sont qataris. Le million restant est constitué de travailleurs étrangers qui n’ont aucun droit. Or le Qatar est propriétaire du F.C. Paris Saint-Germain, sans que cela gêne beaucoup de monde… Par contre, quand il y a une compagnie de danse israélienne qui se produit à l’Opéra, il y a des manifestations pour « dénoncer » l’État d’Israël, et cela même pendant l’état d’urgence ! Mais que le Qatar soit propriétaire du PSG, non, cela ne pose aucun problème. Que les stades de la future coupe du monde soient construits par des quasi-esclaves sans aucun droit, cela ne gêne personne, mais que les Juifs oppriment les Palestiniens, ça, c’est inacceptable. Cette différence est à mes yeux le symptôme d’un affect antijuif. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire, encore une fois, qu’il faille justifier la politique israélienne. L’oppression des Palestiniens par l’État israélien doit être combattue. Et c’est ce que je m’efforce de faire à mon petit niveau. Il faut donc tenir les deux positions : ne rien céder sur la légitimité d’une prise de position égalitaire en Israël-Palestine, et sur sa nécessité ; et ne rien céder non plus à ceux qui sont animés par un affect antijuif.

Mais ne se peut-il pas que ce conflit, qui a une dimension symbolique importante, soit le catalyseur d’une lutte progressiste plus globale ?

Malheureusement, on voit bien que ce n’est pas ce qui se passe. Et je serais tenté de dire que ce que cela produit, cette insistance sur la « dimension symbolique », c’est l’idée qu’Éric Hazan puisse publier un texte dans lequel Houria Bouteldja dit que lorsqu’elle croise un enfant portant une kippa, elle s’arrête pour le regarder. Et on comprend que ce regard n’est pas aimable. Voilà ce que ça produit. Donc c’est un désastre. Pas du tout une victoire. Bien sûr, on peut penser qu’une solution égalitaire et progressiste en Israël-Palestine serait le déclic qui pourrait faire basculer la région dans une autre dynamique. C’est une position qui se tient. Mais on peut aussi penser, à l’inverse, que tant que l’ensemble de la région est verrouillé par une structure politique, économique et sociale archi-réactionnaire, on ne peut pas attendre que là-bas, dans ce petit coin, se déroule autre chose que ce qui se passe aujourd’hui partout ailleurs. Je ne crois pas qu’il faille avoir de position tranchée et dogmatique : il faut lutter sur tous les fronts, avec une vision globale et cohérente. Marx et Engels, dans le Manifeste du parti communiste, signalent les différences entre « Parti ouvrier » et « Parti communiste ». Ils expliquent que le Parti communiste défend les intérêts des ouvriers, mais avec une vision globale et internationaliste de la stratégie, des finalités et des intérêts du prolétariat. Je dirais de la même manière qu’il faut aborder le conflit israélo-palestinien en ayant une vision globale des forces progressistes dans l’ensemble de cette région et des logiques progressistes qu’il est possible d’y mettre en œuvre.

Travailleurs étrangers sur un chantiers du Mondial au Qatar (AFP)

Comment définiriez-vous votre attitude vis-à-vis d’Israël compte tenu du lien qu’il entretient avec le judaïsme ?

La logique étatique israélienne repose sur l’idée qu’il faut coûte que coûte maintenir un État avec une dominante ethnique juive, c’est donc une logique nationaliste. Or « nation », en hébreu, ça se traduit par « goy » — par conséquent, c’est littéralement une logique de goy ! Le judaïsme, c’est selon moi tout autre chose : c’est d’avoir un projet collectif qui ne soit pas celui d’une dominante ethnique juive, mais celui d’une justice. Et ça, ce sont aussi des positions qu’on trouve dans des textes de Lévinas, notamment dans les années 1950. L’idée de la justice est pour lui centrale. Et la justice, aujourd’hui, en Israël-Palestine, ça suppose de construire une égalité collective d’ordre judéo-arabe.

Vous avez fait la distinction entre une politique progressiste et réactionnaire. Mais quel sens politique donnez-vous aux lectures et analyses des textes bibliques, hébraïques ?

Ma conviction, concernant le judaïsme, que j’ai étudié et connais donc le mieux, est que le texte biblique est le lieu d’une épreuve subjective dans la mesure où l’on a effectivement deux possibilités, qui renvoient à notre propre désir, notre propre chemin. C’est ce que l’on retrouve dans le Talmud. Ces textes sont disposés de telle sorte qu’on n’y trouve pas l’exposition d’un savoir doctrinal, mais une mise à l’épreuve de la subjectivité de chacun. Ma conviction fondamentale est que le vrai, le lumineux, dans les textes juifs, est ce qui est du côté de l’émancipation. Si je n’avais pas cette conviction, je n’aurais pas passé autant de temps à traiter ces questions et à étudier ces textes. Mais je pense aussi, au fond, que tous les grands textes et toutes les grandes sagesses — que cela soit le Coran ou les Évangiles ou les textes bouddhiques, chinois, etc. — expriment cette même puissance de pensée.

« Ce n’est pas parce qu’il y a

dieudans un texte que c’est un texte religieux, sidieuest un concept qui appartient à une époque, voire une convention d’écriture. »

Comment travailler ces textes dans un contexte où une certaine laïcité renvoie le religieux dans le domaine privé. Autrement dit, que dire à ceux qui, au nom de la laïcité, n’iraient pas vers ces corpus propres aux monothéismes ?

Soyons clairs : ces textes dits religieux, je les aborde en matérialiste. Pour moi, il n’y a pas de « textes religieux »/« pas religieux ». Le Parménide est un poème religieux. Idem pour les tragédies de Sophocle. Si par religion on entend un dogme, une foi dans le surnaturel ou quelque chose d’irrationnel, évidemment, ça n’a, à mon sens, aucun intérêt. Mais si on est d’accord pour dire que ces textes-là ont été écrits par des hommes qui pensaient, qui réfléchissaient et qui, dans des contextes sociaux et historiques définis, se posaient les mêmes questions que nous aujourd’hui, cela devient intéressant. Pour le dire plus clairement encore : la question du divin dans la Bible est quasiment une convention d’écriture. Tous les textes environnants de cette époque travaillent avec les mêmes catégories dites « religieuses » ; à partir de là, ce sont les déplacements conceptuels dans l’usage qu’on fait de ces catégories qui sont intéressants. Ce n’est pas parce qu’il y a « dieu » dans un texte que c’est un texte religieux, si « dieu » est un concept qui appartient à une époque, voire une convention d’écriture. Il y a une chape de plomb dogmatique qui pèse sur ces textes ; il faut pouvoir s’en débarrasser afin de retrouver l’aspect novateur initial. De la même manière que le Manifeste du Parti Communiste serait, aux yeux de qui a grandi sous Staline, du catéchisme… Un texte religieux imbuvable. Il faudrait qu’il se débarrasse de tout le dogme pour en retrouver l’aspect novateur initial.

Une dernière question : vous signez certains de vos écrits comme chercheur associé au LAAA. Qu’est-ce donc ?

C’est un laboratoire alternatif fondé par une anthropologue et un archéologue, Sophie Accolas et Jacob Durieux. Ils ont aussi créé une bibliothèque [4 000 ouvrages, ndlr] accessible à tous, dans un squat place Stalingrad, qui s’appelle Le Shakirail. Dans ce squat, il y a des collectifs qui œuvrent aussi bien dans l’artisanat que dans l’art. Hors institutions, ils poursuivent leur recherche et m’ont offert l’asile. Asile institutionnel, avec la possibilité de profiter de leur bibliothèque, d’échanger avec eux ; avec, aussi, la possibilité de signer certains de mes textes en tant que chercheur associé à ce laboratoire. Cela me permet de me rattacher à un laboratoire bien que travaillant hors institution, puisque l’on sait aujourd’hui que les institutions universitaires sont malheureusement dans un piteux état du fait du manque de budget et des politiques institutionnelles. Je suis donc très honoré de pouvoir me revendiquer de ce laboratoire autonome : le LAAA, Laboratoire autonome d’anthropologie et d’archéologie.

Photographie de bannière : désert du Negev (DR)

Photographie de vignette : © Hors-Série

- « Si l’on examine la zone allant de l’Égypte à l’Iran, en passant par la Syrie, l’Irak et la péninsule Arabique, soit environ 300 millions d’habitants, on constate que les monarchies pétrolières regroupent entre 60 % et 70 % du PIB régional, pour à peine 10 % de la population, ce qui en fait la région la plus inégalitaire de la planète. »[↩]

REBONDS

☰ Lire notre article « Marek Edelman : résister », Émile Carme, novembre 2015

☰ Lire notre série « Palestine-Israël, voix de femmes », Shimrit Lee, janvier 2015

☰ Lire notre entretien avec Alain Badiou : « L’émancipation, c’est celle de l’humanité tout entière », avril 2015

☰ Lire notre article « Israël : la mort vue du ciel », Shimrit Lee, juillet 2015

☰ Lire la lettre du poète Breyten Breytenbach à Ariel Sharon (Mémento)