Entretien inédit pour le site de Ballast

On ne sait pas très bien comment définir Jean Malaurie : ethnogéographe, géomorphologue, éditeur, spécialiste de tout ce qui touche de près ou de loin au Grand Nord ? Depuis la publication des Derniers rois de Thulé, qui inaugura la collection « Terre humaine » chez Plon, jusqu’à l’Académie polaire qu’il créa à Saint-Pétersbourg, c’est un parcours singulier que celui d’un homme qui choisit de consacrer sa vie à l’animisme et à la défense des peuples autochtones. À l’occasion de la parution de sa Lettre à un Inuit de 2022, il nous reçoit chez lui, parmi les dents de morse sculptées et les cartes anciennes de l’Arctique. La colère est toujours présente — viscérale, même.

Ce serait une longue histoire ! J’ai eu la chance de faire une carrière universitaire rapide et, dois-je le dire, brillante. (rires) C’est qu’on m’a fait confiance très tôt. J’ai eu des appuis extraordinaires — le premier d’entre eux, celui d’un très grand homme qui n’a pas la place qu’il mériterait dans les mémoires, c’est Lucien Febvre. Braudel a éclipsé Febvre, qui aimait les jeunes et qui était, avec Marc Bloch, le père des Annales. Très tôt, j’ai fait partie de l’aventure de la section des Sciences sociales de l’École pratique des hautes études1. C’était très recherché, les Hautes études, mais nous n’avions rien, pas de moyens ! J’avais 35 ans, on louait une bibliothèque à une congrégation au 54 rue de Varenne et on était très mal payés, mais c’était le prestige de ce que nous voulions fonder qui nous importait ! Et ce que nous voulions fonder, déjà, c’était une espèce d’académie des sciences sociales, ou plutôt, car je n’aime pas ce mot, un carrefour, un forum : un espace libre d’hommes libres et soucieux de s’écouter les uns les autres. Il rassemblerait tous les domaines des sciences sociales, sans limite aucune, des mathématiques à l’histoire de l’art en passant par les idéologies, l’histoire, la philosophie, la géographie… Dire que j’en suis aujourd’hui le doyen, après en avoir été le benjamin ! Évidemment, la vieille Sorbonne se cabrait devant toute cette jeunesse…

« Je voulais un livre de Lévi-Strauss, je le lui ai demandé, et il l’a écrit : ce fut Tristes Tropiques… »

Mais nous étions prêts à tout pour vivre cette aventure. Pour ma part, j’avais déjà une forte personnalité, délibérément tournée vers les peuples premiers, arctiques. La « pensée sauvage » telle que je la concevais était non seulement pensée, mais vécue. Je venais de publier Les Derniers rois de Thulé, le premier volume de ce qui deviendrait l’aventure de « Terre humaine » chez Plon. Et Claude Lévi-Strauss me le disait : « À la Sorbonne, je ne rencontre que des cartésiens, ici le seul sauvage, c’est vous ! » Il sortait alors d’une querelle terrible avec Roger Caillois, dont les critiques avaient été accablantes2. Lévi-Strauss venait de finir sa thèse et se croyait alors perdu pour l’université française ! Il était directeur d’études à la 5e section de l’EPHE mais se croyait un homme fini ! Il avait cependant lu mon livre, le premier de « Terre humaine » chez Plon, et il aimait cette grande idée : ne publier ni des livres d’explorateurs ni des livres de voyageurs, mais des enquêtes subjectives où apparaîtrait une véritable aventure humaine. J’étais alors presque animiste, très lié à un peuple de trois cent deux hommes et femmes du Grand Nord dont je revenais, qui n’étaient pas des tendres. Le grand général de la base de Thulé voulait ma peau ; c’était l’époque où Staline poussait Mao à envoyer des divisions en Antarctique ; j’avais vécu en solitaire absolu parmi des hommes durs, j’avais appris à faire claquer le fouet esquimau juste à côté du groin des chiens, j’étais « chamanisé » par mon maître Uutaq, qui savait tuer des hommes… Je me sentais « né paléolithique ».

J’étais cet homme-là, et je ne pouvais pas publier des universitaires que je détestais, les académiciens, n’en parlons même pas, alors j’ai demandé autre chose à Lévi-Strauss. Je lui ai dit : « Vous avez quinze ans de plus que moi, je vous ai entendu, c’est vous que je cherche. » Je le voulais absolument comme compagnon. « Terre humaine », je savais que ce serait lui, que le deuxième livre devait venir de lui. Je voulais des récits de vie, une dramaturgie, bref, créer un courant de pensée loin de l’université qui pour moi est un ratage (même si je la connais très bien car j’en suis !), loin aussi de l’Occident qui me semblait courir à sa perte, loin de la lâcheté des académiciens qui avaient distribué des prix de vertu pendant la guerre pendant qu’on déportait des hommes… Je voulais un livre de Lévi-Strauss, je le lui ai demandé, et il l’a écrit : ce fut Tristes Tropiques…

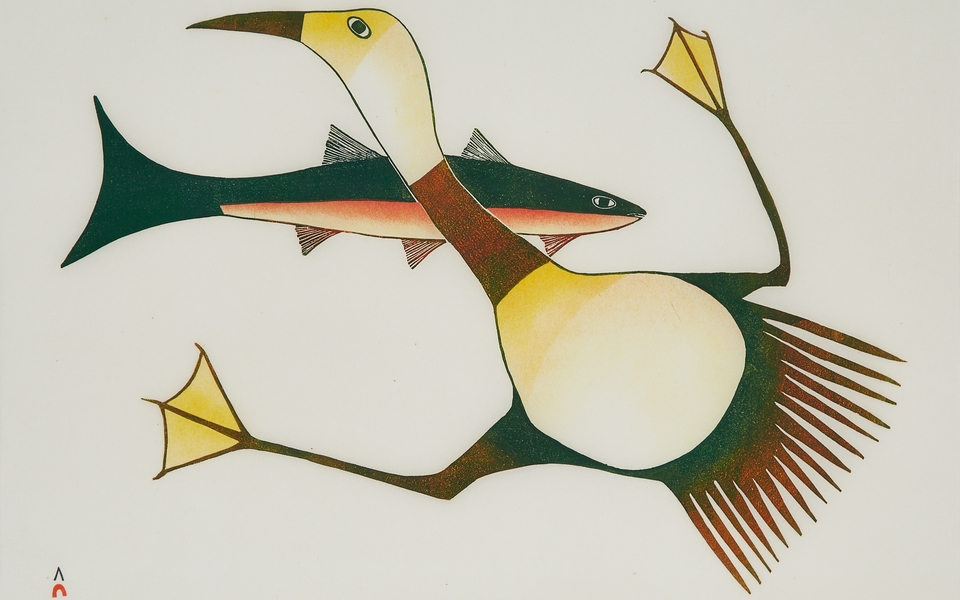

[Pudlo Pudlat]

Faisons un pas en arrière : comment un homme né et élevé dans une famille bourgeoise et catholique comme la vôtre en est-il venu à se dire « animiste » et à travailler auprès de peuples « inconnus » ?

Il faut remonter à la guerre, c’est vrai, pour comprendre ça ! Je suis né dans une famille bourgeoise, très catholique, mon père était professeur agrégé dans un lycée janséniste et triste. Le milieu qui était le mien… tous les soirs, la famille était à genoux, mon père comme le vicomte de Chateaubriand allant et venant, disant les prières et, surtout, une prière d’une longueur terrible… cette invocation de saint Bernard à la Vierge Marie… Mon père, ma mère, ma sœur, mes deux frères, tous à genoux, c’était d’une tristesse ! Ce qu’il fallait, c’était avancer : j’étais sur un rail, j’aurais dû faire Normale Sup, entrer au Conseil d’État, avoir une « carrière ». Je faisais partie de ce milieu-là. Mais c’est l’Occupation qui m’a éloigné de tout cela. Ou plutôt, le STO [Service du travail obligatoire, ndlr], qu’on connaît trop mal en France : ne pas y répondre, refuser d’y participer comme je l’ai fait, c’était considéré comme une désertion, on se retrouvait livré aux Allemands. 663 000 Français ont été réquisitionnés, et un homme qui vivait le STO en sortait brisé, ne racontait rien de ce qu’il avait subi… Ça a marqué une génération. Pour moi, ce fut la rupture définitive avec mon milieu, bourgeois, qui exigeait de moi l’obéissance. À part ma mère, neutre, toute la famille voulait que je parte. J’ai refusé. Mais personne n’a accepté de m’aider à passer au Maroc : ils aimaient trop le Maréchal. J’ai su alors ce qu’était l’exclusion. On commençait à me voir un nez de juif, une tête de terroriste communiste, je devenais un « affreux » !

« J’ai trouvé un réseau et je suis entré dans la Résistance. Je suis allé dans le Vercors, en formation dans la haute montagne, à Villard-de-Lans. »

À ce moment-là, j’ai réalisé que j’étais seul. J’étais en prépa, j’étudiais Démosthène, et du jour au lendemain je me suis retrouvé clandestin. Il fallait trouver un réseau : ça s’apprend, ce métier… Je n’étais rien, moi, ni communiste, ni anticommuniste, j’avais peu d’éducation politique, je me suis retrouvé très seul, sans argent. Par une suite de hasards et de rencontres, j’ai finalement trouvé un réseau et je suis entré dans la Résistance. Je suis allé dans le Vercors, en formation dans la haute montagne, à Villard-de-Lans. J’ai essayé de gagner du temps, je n’avais rien de solide, je savais que la dénonciation pouvait vous tomber dessus n’importe quand, pendant un simple contrôle des cartes d’alimentation. On avait peur de Doriot, de la Milice. J’ai commencé à comprendre que je ne reviendrai pas étudier Kant à l’université : non, je voulais me former en tant qu’homme ! C’est aussi le moment où j’ai perdu ma mère, que j’ai à peine pu revoir et prendre dans mes bras tandis qu’elle agonisait, en rentrant chez moi en secret une nuit. Je lui ai promis de vivre, d’employer mes forces. Quand elle a disparu, la rupture était consommée. J’ai assisté au pire : un conseil de famille terrible, avec ces oncles et tantes qui m’avaient jeté dehors, la maison familiale qui serait vendue, tous ces gens qui n’ont pas levé le petit doigt pour m’aider quand j’en avais besoin, et à la Libération faisaient semblant d’avoir tout oublié. Alors oui, j’ai su que je devais partir. Je suis en partie d’origine écossaise ; j’ai commencé à penser au grand Nord. J’ai compris que je devais aller apprendre le monde ailleurs, autrement. J’étais un homme assez diminué physiquement, j’avais frisé la tuberculose, on avait tous faim. J’avais vu ce qu’était l’horreur, la faillite absolue de l’Église, avec un cardinal bénissant les drapeaux de la Légion antibolchevik, la bourgeoisie dominée par la peur des communistes, l’abandon des réfugiés espagnols, des Juifs déportés, l’effondrement de tout un régime. Je m’étais construit dans cette prise de conscience.

Et là, deuxième clef après le STO et la Résistance : c’est que j’ai une âme religieuse, au sens où je cherche à comprendre d’où je viens et où je vais. Sauf que je ne cherche pas ça dans le verbe ou la poésie : j’ai besoin de concret, de terrain. C’est là que j’ai décidé d’être ce que je voulais : un homme qui cherche les causes premières. Pas seulement les hommes premiers, mais les choses premières : comment, avec quelle matière sommes-nous devenus ce que nous sommes ? Un seul lieu, alors, pour répondre à cette question, le Muséum d’histoire naturelle. C’est un moment singulier que celui de la cristallisation de toutes les idées qui fait le destin d’un homme : Fenimore Cooper, Bonaparte, l’Égypte, Montaigne, j’ai tâtonné, j’ai beaucoup lu… Je décide alors de faire un doctorat d’État, des années de travail, et je choisis un sujet, le plus fondamental pour moi à l’époque — la pierre ! Je regarde des coupes au microscope : la géométrie m’habite, je regarde les bissectrices, les volutes des roches, je découvre la vie de la pierre. La pierre n’est pas une chose morte ! Je vais faire une thèse en géomorphologie. Je suis à l’époque étudiant syndicaliste à l’Institut de géographie : c’est là que j’apprends à parler devant des amphis pleins, mais aussi à réfléchir sur l’enseignement supérieur. Je suis élu, j’apprends l’action militante. On demande deux réformes : sortir de la géographie comme discipline scolastique, échapper aux fractures disciplinaires, exiger de comprendre la chimie, la géomorphogénie, les processus d’érosion, de faire des mesures, de comprendre le lien entre la théorie et les réalités du monde ; et puis on veut sortir d’une géographie raciste, profondément coloniale. La géographie humaine n’était conçue alors que comme coloniale, financée par les chambres de commerce. On étudie l’Indochine : oui, les hévéas… mais les habitants n’intéressent personne ! Et l’Afrique noire, qui étudie les hommes qui y vivent ? Personne. On renvoie au musée de l’Homme, qui est un cimetière…

[Pudlo Pudlat]

Il est alors temps pour moi de rentrer dans le vif du sujet : de partir en expédition, d’aller là où sont les hommes. Événement majeur dans ma vie : l’Académie des sciences me désigne comme géographe physicien des expéditions Paul-Émile Victor ! Me voilà parti… Mais attention, Victor est une sorte de Nicolas Hulot de l’époque. Il n’a pas vraiment de titre scientifique, et en plus on découvre qu’il est binational américain. Au CNRS, les sciences sociales sont mal vues, considérées comme trop peu sérieuses, et pour se protéger, le Centre a confié tous les fonds de l’expédition à l’association privée de Paul-Émile Victor. Sauf que le médiatique prend peu à peu la place du scientifique… Victor a certes des qualités, c’est un homme généreux, mais il ne fait pas le poids par rapport aux attentes scientifiques, et il ne parvient pas à dominer une équipe de 30 personnes. Quand on apprend qu’il a passé la guerre aux États-Unis, que l’expédition française est en fait à moitié américaine, les communistes sont très tendus. Il y a des tensions graves. Mais je parviens à éviter un déballage lamentable, qui aurait mis fin à toute la politique polaire française. On décide de continuer en nommant un directeur adjoint de l’expédition. Là, deuxième problème, l’Académie des sciences ne veut plus étudier que la nature… et pas les hommes ni les sociétés humaines ! Or, j’étais géographe : les pierres, oui, mais au-delà des pierres, il y a l’homme ! J’ai donc continué seul, je suis parti seul à Thulé. C’est ainsi que tout a commencé…

Que cherchiez-vous là-bas ? Qu’est-ce qui vous portait vers l’étude de la « pensée sauvage », de la culture chamanique et de l’« intelligence intuitive », auxquelles vous revenez sans cesse en expliquant qu’elles sont l’objet d’un grand « malentendu primitiviste » ?

« La géographie humaine n’était conçue alors que comme coloniale, financée par les chambres de commerce. »

Je cherche toujours à aller au plus près d’une vérité méconnue. Elle est méconnue, parce que ces peuples sont inconnus. Pourquoi ? C’est que nous vivons une crise intellectuelle majeure : nous ne savons pas apprendre à lire. J’ai un petit-fils : on ne lui apprend plus à lire mais à regarder son iPad. On ne lui apprend pas à penser… Le temps passe, on acquiert des titres : mathématicien, physicien. Mais le physicien, sur la glace, que sait-il des sciences naturelles ? On peut être un excellent physicien, mais un pur technicien. Ce n’est pas parce que l’on est au CNRS qu’on est un penseur. Le vrai sujet, c’est d’apprendre à penser. J’ai occupé moi-même des positions très importantes au CNRS, mais j’ai bien vu qu’il était très difficile de retenir l’attention d’un chimiste sur les problèmes d’un économiste, ou celle d’un psychologue sur ceux d’un ethnologue… Mais revenons : je débarque chez les peuples dits « primitifs ». Ils ont deux fois cherché à me tuer, je le raconte dans mes livres. Mais ça m’était indifférent. J’étais là par la grâce du chaman, qui s’appelait Uutaq et qui m’avait en quelque sorte adoubé. Mais attention, rien n’est dit chez les Inuits, tout se joue toujours dans le comportement, le sous-texte. C’est du Derrida ! Sous les mots. Mais aussi le contexte, les traits du visage, tout importe… J’arrive dans un petit groupe de vingt-cinq personnes. Ils sont loin d’être pacifiques ; ils ont été violentés par leurs voisins esquimaux ; ils ont fait le choix de ne jamais se chauffer ni s’éclairer. Ils dépendent du caribou, qui est de plus en plus rare — alors qu’il leur en faut cinquante à soixante par an. Comme ils en manquent, ils mangent un poisson cru toutes les quatre heures. Ils ne cuisent pas le poisson, ils le réchauffent « du dedans » !

Ils ont vite pris un ascendant sur moi. Ma fonction était officiellement de les rapprocher d’un comptoir où nous aurions pu trouver du secours. Mais en réalité, je n’étais pour eux qu’un petit Blanc de rien du tout, se mêlant de choses qui ne le regardaient pas ! Ce sont des hommes puissants, avec une pensée arrêtée. J’avais un interprète, mais l’homme qui parle à l’interprète sait très bien qu’il va être traduit de travers : il lui parle donc délibérément comme à un enfant, en soufflant, en cherchant ses mots. À un moment, il en a marre de me parler, que je ne comprenne rien, que l’interprète non plus ne comprenne rien. Il sait qu’on va les rapprocher du comptoir pour leur proposer un peu de thé, puis qu’ils vont s’endetter, puis devenir des serviteurs, des esclaves : chose qu’ils refusent absolument. Je reçois là l’une de mes premières leçons : comment les universitaires pourraient-ils tirer des systèmes complets de pensée et de psychologie à partir de quelques phrases glanées dans de longues soirées, à partir de ces données fragiles, forcément biaisées par la présence de l’interprète ? C’est la base des sciences de communication et des sciences sociales, prendre conscience des limites de ce qui peut être transmis par les mots.

[Pudlo Pudlat]

La « pensée sauvage », c’est d’abord la pensée qu’on croit sauvage parce qu’on ne la comprend pas, dites-vous d’une certaine manière. Mais alors, comment l’aborder en fidélité, sans trahison ni déformation ?

Il faut être avec eux, les voir dans une ascèse que j’ai appris à connaître : quand ils regardent la glace, chassent la baleine, ils sont seuls. Ils apprennent, comme des peintres ou des poètes, à écouter, à respirer la nature. Ils se « naturent », au sens propre ! Ils se laissent faire par la nature. « Nature naturante », disent les philosophes. Il faut se taire, aussi, même quand on aime autant que moi parler. (rires) Et là, peu à peu une autre dimension apparaît, qui est une faculté délibérée de laisser parler son imaginaire. Rappelons-nous qu’ils ne savent ni lire ni écrire. Ils n’ont rien sauf… la mémoire ! Depuis que l’enfant tète, il regarde, sent, apprend l’intercommunication par les mythes transmis par la mère chaque soir [il fredonne une chanson inuit, qui ressemble à une incantation]. Les enfants écoutent ces chants. Jamais on ne leur demande d’apprendre par cœur. Ils sont là, imprégnés. Libres de faire ce qu’ils veulent, mais imprégnés. Une société qui apprend le vide intérieur, sait se taire mais où chacun reste absolument soucieux d’être maître de son destin individuel. Ces hommes sont aussi de grands affectifs que l’on peut blesser profondément d’un mot, d’un regard, d’un accent. Tout a une résonance particulière, peut-être due à la pureté de l’air. On n’élève jamais la voix, c’est inimaginable. Il y a là une sorte d’hypersensibilité de l’homme.

« Comment les universitaires pourraient-ils tirer des systèmes complets de pensée et de psychologie à partir de quelques phrases glanées, à partir de ces données fragiles, forcément biaisées par la présence de l’interprète ? »

Or, pour eux la mémoire est fœtale : mémoire du temps où l’homme et l’animal vivaient ensemble. Ils ont le souvenir mythique d’un paradis perdu, dans lequel l’animal était le frère, le cousin. L’homme et l’animal vivaient ensemble — tous savent que pour des raisons incompréhensibles, ce rapport est perdu. Les « élites » (à Thulé, dans soixante-dix familles, seules cinq ou six personnes « comptent », sont « sages ») maintiennent cette connaissance. Il s’agit d’écouter les avis des chamans, qui ont une deuxième vue, la mémoire. Ce sont souvent des homosexuels — j’ai étudié ce sujet dans la Nouvelle Revue d’ethnopsychiatrie. Il existe pour eux un moment clef, celui où ils ont perdu le bonheur de vivre comme et avec l’animal : les légendes sont innombrables à propos du passage à la bipédie. Ce qui revient toujours, c’est l’idée que respecter les lois de la nature, c’est être respecté par l’animal. Tout cela débouche sur une philosophie de la nature foncièrement conservatrice : il faut ne rien inventer de préjudiciable à la nature, ne jamais la forcer. Autre chose, et Pierre Clastres l’a bien montré pour les Guayakis, mais chez les Inuits c’est la même chose : c’est une société politique en permanence ! Ils refusent par exemple d’être une société d’abondance. On tue un morse qui vaut pour quatre mois, nul besoin de tuer deux morses ! Jamais de réserves pour commercer, jamais d’accumulation, car l’inégalité commencerait là, pour eux. Ce sont de vraies sociétés de la sobriété…

Vous évoquez parfois la dimension libertaire, anarcho-communaliste, de ces sociétés. Comment se traduit-elle en pratique ? L’individu y semble profondément libre, mais très seul aussi…

Dans mon prochain livre, je raconterai quelques-uns des moments les plus importants de ma vie. Après avoir été adoubé par le chaman qui avait perçu ce que j’étais, « l’homme qui parlait avec les pierres », j’ai vraiment été « chamanisé » par lui : il voulait que je devienne l’un d’entre eux, savait que je le serai. J’ai pourtant passé là-bas trois mois d’enfer, de chute kafkaïenne, d’autodestruction — les Esquimaux me méprisaient à ce moment… Je ne me lavais plus, je ne m’intéressais même plus beaucoup aux pierres, ni aux chiens, et jour après jour je sombrais dans le désespoir, je grattais mon plancher, je ne sortais plus. Au bout de trois mois, je me suis réveillé un matin, c’était la nuit, mais j’ai eu le sentiment d’une véritable renaissance : un nouveau Malaurie, l’homme du Nord masqué en moi venait de naître. Je suis allé voir les Esquimaux, je leur ai demandé une peau d’ours, je voulais partir voir un sage à cent-cinquante kilomètres — j’avais besoin de faire quelque chose d’initiatique, je ne voulais pas tuer d’ours (c’était l’autre possibilité !) mais aller voir ce sage avec un traîneau à chiens, seul, sans cartes, par ‑20 degrés. Ils m’ont pris pour un fou, un niais. Mais je suis parti, porté par mon destin.

[Pudlo Pudlat]

Il y eut un autre moment fondamental : j’étais arrivé dans un igloo de chasseurs de narval, il y avait à l’entrée un corridor de quatre mètres, dont on débouchait dans une sorte de salle où huit personnes quasiment nues étaient en train de dormir. Ils ne me connaissaient pas, mais la règle veut que quand un voyageur arrive, on lui attribue une place. La tête vers l’intérieur, le pied sur le mur, les vieillards dans le fond, à ma droite un veuf, et une jeune femme à ma gauche qui s’occupait de la lampe à huile. Elle avait à peu près mon âge, elle me regardait la nuit, à chaque fois que je me réveillais, gentiment accoudée près de moi. Au petit matin, l’igloo s’est entièrement vidé, mais elle était toujours là, consentante, offerte. Je n’avais qu’à tendre la main… C’est là que j’ai fait le choix de refuser absolument le colonialisme sexuel. Elle était veuve, elle avait deux jeunes enfants, cela aurait été facile, mais j’ai refusé d’organiser ma vie ainsi. Ce qui n’a pas été le cas de tous mes illustres prédécesseurs… J’ai donc été absolument maître de ma vie, mais c’est pour cela que j’ai été respecté — en les respectant.

Vous dites qu’il s’est joué, dans la relation avec le colonisateur chrétien et les missionnaires protestants, un échec fondamental de la « rencontre » entre deux civilisations. Quelles en ont été les conséquences ?

« Nous vivons la crise mondiale du Progrès : eux représentent un signal. Ils ont subi avant nous, et comprennent avant nous, ce qui va nous arriver à tous ! »

L’Inuit, dans sa relation avec le colonisateur, sait qu’il doit d’abord gagner du temps : que le colon est pour l’essentiel un voleur, et qu’on veut lui imposer une religion incompréhensible, avec un pasteur protestant qui arrive en même temps que chaque expédition. Il faut que je dise quelques mots des missionnaires : car c’est une honte, ce qu’ils ont fait ! C’était pour la plupart de pauvres gens, avec un vague esprit d’aventure, mais complètement incultes. Ils étaient habités par l’idée de détenir la vérité, face à des sorciers habillés par le diable ou des crétins. Ils ont eu le sentiment d’apporter des lumières pour les forcer à aller vers la Lumière. Ils étaient persuadés qu’il y avait dans ces sociétés quelque chose de démoniaque. Je ne veux pas accabler les missionnaires, parmi lesquels il y eut des hommes courageux, mais de façon générale ils n’avaient qu’un objectif : convertir, faire du chiffre, pour sauver ces païens de l’Enfer. Les Inuits écoutaient ça. Ils aimaient chanter, rire, et on leur a fait chanter des airs de luthériens et de pénitence. Ça a atteint un degré de sottise extraordinaire : on leur a fait apprendre le latin pour chanter la Messe des anges ! Sauf que tout ce qu’ils voyaient au Danemark contredisait tout ce qu’ils apprenaient à l’église !

Ils sont aujourd’hui entourés de banques, ils découvrent la mondialisation, ils deviennent fous. Je ne peux pas accepter cette idée ! [il va chercher un livre de Kierkegaard pour retrouver une citation : « Le christianisme, un crime monstrueux perpétré de génération en génération. »] J’ai relu récemment Gide et j’y ai trouvé la même chose. Or, dans les cultures orales, on retient les mots : si médiocres qu’aient été les missionnaires, ils parlaient, ils disaient quelque chose qui était censé être la parole de Dieu, mais qui en fait asphyxiait une civilisation ! Et puis le christianisme s’est définitivement déshonoré avec la pédophilie, en profanant des trésors archéologiques, en ne respectant pas cette société… Quant à la vie patriarcale de l’Église, censée éduquer les enfants, c’était une politique d’endormissement terrible. C’était aussi la politique danoise : isoler ces sauvages, les laisser vivre gentiment avec une église et une école, leur servir la parole divine, interdire les étrangers, sauf dérogation.

[Pudlo Pudlat]

La politique d’isolement ne les a protégés de rien et les a éloignés du pouvoir politique. Quand ils ont fini par obtenir l’autonomie, j’ai organisé à Rouen la première réunion internationale des Inuits dans le monde, sous la présidence de René Cassin. Les Groenlandais, pour la première fois, découvrent qu’ils ont en fait une civilisation, qu’on peut respecter. J’ai organisé une autre réunion sur le pétrole, au Havre : les Groenlandais commencent à réaliser qu’ils disposent de ressources extraordinaires ! Une élite politique s’est alors formée, mais il y a eu là une erreur fondamentale : elle partait étudier à Copenhague mais ne revenait pas… L’école était dirigée par l’Église, qui formait des catéchistes et des pasteurs. L’autonomie est presque complète, une université est créée, mais elle ne fonctionne pas, ou mal. Pourquoi ? Est-ce une société à bout de souffle ? Ce n’est pas interdit de le penser. La problématique est la même dans toutes les sociétés autochtones. En fait, nous vivons la crise mondiale du Progrès : eux représentent un signal. Ils ont subi avant nous, et comprennent avant nous, ce qui va nous arriver à tous ! Les jeunes se suicident car quelque chose est brisé, ils n’ont plus le courage d’être simples chasseurs ou pêcheurs, sans pour autant s’y retrouver dans le monde moderne. Pour un homme ou une femme de la société arctique, quand la vie n’a plus de sens, il est naturel, évident de partir : le suicide est un rendez-vous mythique et théâtralisé, un acte de fort et non de faible ! Chez les Innus, au Labrador, on se suicide même à 12, 13 ans ! Il y a là un problème fondamental, que nous ne résoudrons pas par plus de modernité.

Ces peuples semblent pris dans une impasse. La rencontre s’est faite, on ne retourne pas en arrière, on ne peut simplement créer des « réserves »… Comment penser un avenir possible pour eux — et pour nous ?

« Cette politique du profit est une folie. Il faut tout de même dire que ce sont les banques qui dictent nos lois : développer, produire. »

La problématique est pour moi principalement spirituelle (je n’ai pas dit « religieuse » !). Ces peuples ont une prescience des grands mouvements. Ils appartiennent à ce biotope du Grand Nord, refusent de descendre au sud depuis des millénaires. On touche là aux mystères de l’univers. Ils font partie de ce que j’appelle l’homéostasie : les forces cachées qui tiennent l’univers debout, qu’on peut étudier dans la pierre, qui renvoient au concept de Gaïa de Lovelock. Il y a une physique des pierres, et derrière la physique, un ordre, la durée, la longue durée : la nature aime l’ordre. Les peuples viennent dans une nature organisée qui finira par les supprimer s’ils ne la respectent pas. La nature a commencé sans l’homme et peut très bien finir sans lui… Pour eux, se couper de l’Arctique, c’est mourir. Et en plus, ils voient où nous allons, comment nous y allons, et refusent de nous suivre !

Peut-être que le grand signal d’espoir chez nous, c’est… le bio ! Cet engouement pour l’alimentation bio est un bon signe. Il faut retrouver des dimensions plus modestes et plus proches de la nature, sortir de la folie qui nous fait vouloir toujours plus grand. C’est cela, la philosophie animiste : comprendre qu’il faut revenir aux fondamentaux avant de vouloir percer tous les secrets de l’univers. Il faut que le Groenland invente une nouvelle société qui soit à la pointe d’une nouvelle forme de modernité qui intègre la dimension naturelle : peut-être que ce sera la première société bio ! Est-il encore temps ? L’Histoire n’est pas terminée : on ne renonce jamais. Il est évident que nous allons vers le désastre. Que de paysans se pendent ! Mais on reviendra à la petite ferme. Cette politique du profit est une folie. Il faut tout de même dire que ce sont les banques qui dictent nos lois : développer, produire, et plus ça va, plus on en meurt. Sans même parler de la robotisation du monde, des guerres à venir. Nous allons soit vers la guerre civile, soit vers la guerre mondiale, si nous ne revoyons pas de fond en comble notre modèle : il faut essayer de savoir ce qu’est la vie, et donc la Terre ! Les Inuits sont évolutionnistes. J’ai été proche à un moment de Teilhard de Chardin. Bon, lui pensait que l’homme avait un rôle privilégié dans l’univers, mais proche du divin. Moi, je n’ai pas besoin de Dieu pour cela : il faut être dans la nature, la regarder, s’en inspirer. Dieu, c’est vous, c’est moi, c’est la nature.

[Pudlo Pudlat]

Un chaman me disait : « Un homme intelligent ne peut pas poser de questions auxquelles on ne peut pas répondre. » Les peuples primitifs n’ont pas inventé de Dieu créateur, n’ont pas posé de questions pour y inventer des réponses divines. Ils ont appris à vivre avec leur environnement. On a parfois cru le contraire à cause de la « contamination » des idées : mais rien n’est plus contagieux que la pensée religieuse ! Il suffisait qu’un explorateur passe par là pour que l’idée de Dieu arrive. Inversement, je n’ai jamais admis que les Soviétiques plaquent un léninisme athée sur ces sociétés. Leur pilier, c’est le chaman ! Il n’y a plus depuis longtemps de sociétés « pures », toutes ont croisé des idéologies qui leur étaient étrangères. Mais elles sont restées éminemment animistes, et sombrent aussitôt que la nature n’est plus respectée. Une chose importante : ce sont des sociétés qui, dans le malheur, croient au pouvoir du rire. Il y a du Beckett chez eux. En attendant Godot, ça va s’arranger ! Ces sociétés survivent. L’Allée des baleines, 500 ans avant Jésus-Christ, c’est Stonehenge ! À l’Académie polaire que j’ai créée à Saint-Pétersbourg, et qui forme des élèves administrateurs pour toute la Sibérie, j’ai voulu creuser ces différents sillons en parallèle : la connaissance des sociétés, de la géographie, de l’art polaire, de l’écologie, etc. Pour cela, j’insiste : nous devons réapprendre à lire d’abord, à écouter ceux qui ont voyagé et travaillé ; puis réapprendre à penser, et à penser en croisant les disciplines, en permettant à tous les savants et experts d’échanger entre eux. Il n’y aura pas de politique intelligente sans réforme profonde de l’enseignement supérieur et de la manière de le concevoir.

Avez-vous trouvé la sagesse, là-bas ? Une sérénité impossible ici ?

La nuit, dans l’Arctique, avec ma craie, je fais des pastels [il sort d’un carton un grand tableau noir, où la lueur de la lune perce à peine derrière les nuages] : le noir m’habite, il m’habite à un point tel que mes chiens, auxquels je suis très lié, car ils comprennent tout, mes chiens eux-mêmes sentent qu’il se passe quelque chose. J’arrête le traîneau, ils s’assoient, à quelques mètres, ils sont une dizaine, ils sentent que je pars, que je regarde le ciel, les étoiles brillent, quelque chose pulse dans le monde, une sorte de communication évidente avec les choses. Là, j’ai su que mon fil d’Ariane qui commençait par la matière noire et la pierre, je l’avais gardé, que j’avais été fidèle à mon interrogation d’adolescent. Je sais que je vais mourir, je cherche à être en paix avec les éléments. Un jour, je serai peut-être là-bas, à Siorapaluk au Groenland, où j’ai un disciple, un jeune ingénieur japonais qui a tout quitté du jour au lendemain pour y vivre, après avoir lu Les Derniers rois de Thulé. Alors il est chargé de présider à mes funérailles : ce sera peut-être une cérémonie shintoïste, qui n’est pas loin du pré-taoïsme, qui n’est pas loin de l’animisme…

Photographie de vignette : Florence Brochoire | Signatures

Illustration de bannière : Pudlo Pudlat

- Créée en 1947 et qui finira par prendre son autonomie pour devenir en 1975 l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS).[↩]

- Voir ici et là.[↩]

REBONDS

☰ Lire notre traduction « Contre la croissance infinie », Uri Gordon, février 2016

☰ Lire notre entretien avec Naomi Klein : « Le changement climatique génère des conflits », décembre 2015

☰ Lire notre entretien avec Jacques Caplat : « Redonner aux sociétés les moyens de leur propre alimentation », septembre 2015