Entretien inédit pour Ballast

Le journaliste étasunien John Gibler passe le plus clair de son temps au Mexique. Il publie, depuis 2009, des livres d’enquête consacrés au narcotrafic, à la répression d’État et à la résistance indigène — l’un d’eux, assure The New Yorker, est d’ores et déjà devenu « un classique » du genre. S’il est traduit en français et qu’il lui arrive d’écrire directement en espagnol, c’est en anglais que nous avons parlé de son travail. Comment allier journalisme et engagement politique ? Comment raconter la violence sans la reproduire à l’échelle d’un livre ? Celui qui se présente également comme « écrivain » a ainsi réfléchi à la façon dont il pourrait parvenir à transposer « les principes zapatistes à la pratique de l’écriture« . Une discussion sur les coulisses d’un travail « contre-colonial ».

Je me décris parfois comme un écrivain et parfois comme un journaliste. Ma réponse dépend du contexte et de l’humeur. Ce que je veux décrire avec les deux termes relève de la pratique. Un mot que j’évite est celui de carrière : je n’ai jamais pensé à ce que je fais de cette manière. J’essaie de « gagner ma vie », ou de subvenir à mes besoins, grâce à l’écriture, au journalisme et à la recherche. Pourtant, j’ai pris de nombreuses décisions qui ont été préjudiciables à une carrière journalistique, qui ont souvent rendu difficile le paiement du loyer : refuser des missions pour des médias que je ne respectais pas, refuser d’atténuer les critiques et le langage anticapitaliste, refuser de participer aux soi-disant « réseaux sociaux ». Au début des années 2000, j’ai travaillé pendant quelques années en tant que chercheur et défenseur des intérêts d’organisations à but non lucratif. Ce faisant, j’ai côtoyé de nombreux journalistes et j’ai souvent été déçu, quand je n’étais pas scandalisé, par les diverses formes de préjugés et de discrimination qui apparaissaient dans leur travail et le guidaient.

À quand remonte votre entrée dans le journalisme ?

En 2003, j’ai commencé à étudier le journalisme en autodidacte. En lisant et relisant toutes sortes de récits non fictionnels, en empruntant des manuels à la bibliothèque publique de San Francisco et en travaillant au noir comme journaliste tout en continuant à travailler à plein temps comme chercheur. J’ai quitté mon emploi de chercheur à but non lucratif en 2005 pour voir si je pouvais payer un loyer très bon marché en tant que freelance. C’est à cette époque que j’ai vu le communiqué de l’Armée zapatiste de libération nationale (EZLN) : il invitait les « médias alternatifs » à voyager avec eux et à couvrir « L’Autre campagne » [La Otra Campaña].

Quel était l’objectif de cette campagne ?

« L’extrême violence à l’encontre des journalistes au Mexique se poursuit à ce jour. À ce jour, quinze reporters ont été assassinés en 2022. »

C’était une campagne d’écoute nationale anti-électorale et anticapitaliste. Elle devait se dérouler parallèlement aux campagnes présidentielles de 2006. Global Exchange m’a offert une petite subvention pour accompagner L’Autre campagne en tant qu’observateur des droits humains. J’ai répondu que l’EZLN ne demandait pas d’observateurs des droits humains mais qu’elle invitait les médias alternatifs à venir faire des reportages. Et si j’y allais en tant que reporter indépendant et que j’écrivais sur la campagne ? Ils ont répondu par l’affirmative. La bourse, qui a duré de 2006 à 2008, m’a permis d’écrire et de photographier à plein temps pour des médias alternatifs, sans budget pour payer des collaborateurs. Mes expériences de couverture de L’Autre campagne, de la répression à San Salvador Atenco1 et de la rébellion de Oaxaca2 au cours de la même année ont constitué le fondement de mon approche du journalisme.

Quels choix éditoriaux et politiques avez-vous effectué pour couvrir cette campagne ?

Bien que nous ayons entendu de nombreux récits et témoignages sur toutes sortes de violences, l’accent de L’Autre campagne, donc de mon reportage, était mis sur l’organisation, la résistance et la rébellion zapatistes. La répression policière et la torture sexuelle massive des femmes le 4 mai 2006, à Atenco, ont changé la donne : nous nous sommes concentrés sur la documentation et la dénonciation de la violence d’État. J’ai ensuite passé la majeure partie des mois de juillet à décembre 2006 à couvrir le soulèvement à Oaxaca. Là encore, l’organisation de masse et la rébellion se sont heurtées à une répression brutale. J’ai essayé de raconter les deux histoires dans mes reportages, de documenter et de dénoncer la violence de l’État, mais sans qu’elle écrase l’histoire de ce soulèvement incroyable. En décembre 2006, le président Felipe Calderón, alors nouvellement institué (beaucoup ont pensé imposé), a lancé une soi-disant « guerre contre les trafiquants de drogue ». Plein de choses ont changé dans le sillage de cette décision : toutes sortes de formes de violence étatique, para-étatique et mercantile ont proliféré, se sont étendues, se sont déplacées, se sont transformées, ont fusionné et augmenté. Quelque 400 000 personnes ont été tuées, et plus de 100 000 ont disparu — des chiffres qui ne suffisent pas à décrire les univers de terreur qui ont submergé tant de lieux et de vies. Avec la « guerre contre la drogue », la réalité a changé et donc les reportages ont changé. J’ai tâché de trouver et de raconter des histoires de résistance, de soulèvement et d’insurrection au milieu de cette guerre mal nommée, tout en m’employant à comprendre et à analyser les différentes formes de violence.

Dans Mourir au Mexique, vous évoquez le silence forcé concernant les activités des narco-trafiquants et de l’État. Quelles sont les différences qui existent entre vous et vos collègues mexicains, quand vous travaillez sur ces sujets ?

Les reporters mexicains qui vivent en dehors de la capitale nationale sont ceux qui courent les plus grands risques. Ce sont eux qui ont le plus accès à l’information, car ils ont grandi et vécu là où ils font leurs reportages et ont cultivé leurs sources pendant de nombreuses années. La plupart des 129 reporters assassinés au Mexique depuis décembre 2006 travaillaient pour des médias locaux et/ou comme correspondants loin de Mexico. La plupart d’entre eux couvraient ce qu’on appelle souvent la corruption : là où se rejoignent l’État, les entreprises et les réseaux du crime organisé. Beaucoup couvraient également l’autonomie des indigènes et la défense du territoire. En 2011, j’ai demandé au reporter sinaloan [de l’État mexicain du Sinaloa, ndlr] Javier Valdez comment il parvenait à écrire et à rester en vie. Il m’a répondu qu’il était constamment en train d’« administrer » les informations auxquelles il avait accès, en pesant ce qui lui semblait important et ce qu’il pouvait publier sans s’attirer les foudres des narco-gestionnaires de l’État. Il m’a conseillé de chercher et de raconter des histoires qui témoignent de ce que c’est que de vivre au milieu d’une telle peur et d’un tel contrôle social, de ne pas simplement « compter les morts ». Javier Valdez a été pendant de nombreuses années un modèle en la matière. Il a été assassiné le 15 mai 2017, abattu au coin de la rue du du journal Río Doce où il travaillait. Après son meurtre, de nombreux collègues mexicains m’ont dit : « S’ils peuvent tuer Javier, ils peuvent tuer n’importe qui. » L’extrême violence à l’encontre des journalistes au Mexique se poursuit à ce jour. À ce jour, quinze reporters ont été assassinés en 2022.

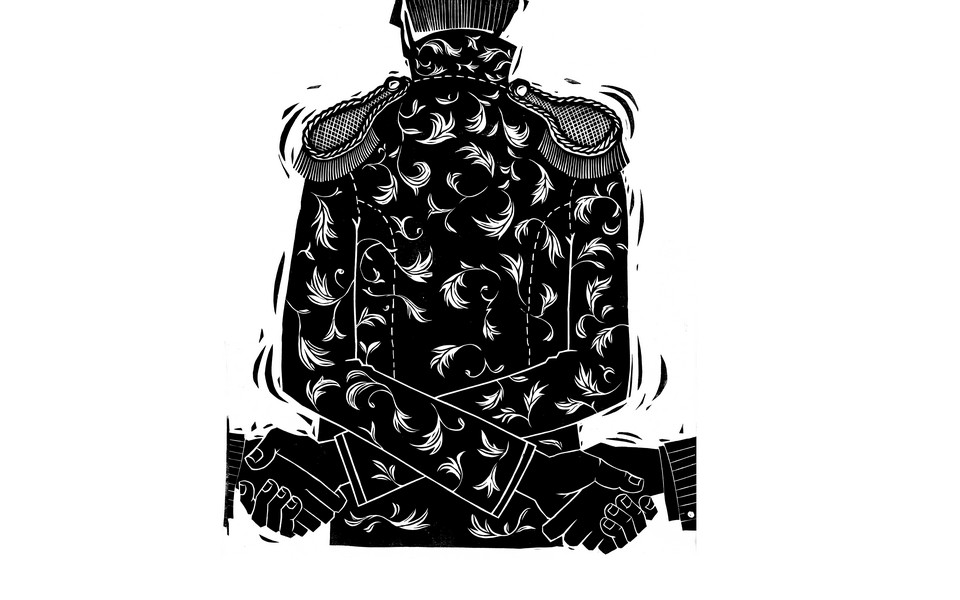

[Yoel Jimenez | Ici-bas]

Vos livres permettent de suivre l’évolution de votre approche journalistique : vous passez de l’enquête disons « classique » au recueil pur et dur de témoignages. Il n’y a plus rien pour les accompagner. Qu’est-ce qui a motivé ce changement ?

À chaque fois, j’ai tenté de chercher une forme narrative qui me permettrait de raconter au mieux l’histoire que j’avais à rapporter. Mes deux premiers livres, Mexico Unconquered — qui n’a pas été traduit en français — et Mourir au Mexique, combinaient diverses formes de narration et d’essais plus « classiques », oui, avec quelques petites sections expérimentales éparpillées. Ensuite, avec L’Évasion d’un guérillero et Rendez-les nous vivants, j’ai vécu une sorte de crise avant de pouvoir écrire. Les formes plus traditionnelles me semblaient à ce moment-là inadéquates pour raconter ces histoires. Je sentais que je devais faire quelque chose de différent. Dans les deux cas, j’ai imprimé et étalé tout le matériel de reportage — transcriptions d’interviews, carnets de notes, coupures de journaux et de magazines et autres livres — et je lui ai posé la question suivante : comment je peux te raconter ? Je ne suis pas la première personne à faire une telle chose (même si c’est ce que je ressentais !). Quelques années après avoir écrit ces deux livres, j’ai lu cette déclaration du journaliste du New Yorker John McPhee : « Les lecteurs ne sont pas censés remarquer la structure. Elle est censée être aussi visible que les os d’une personne. Et j’espère que cette structure illustre ce que je considère comme un critère de base pour toutes les structures : elles ne doivent pas être imposées au matériau. Elles doivent naître de l’intérieur de celui-ci. » Je voulais réduire ma présence autant que possible et trouver une forme qui porterait ce qui me semblait être le pouvoir central et l’importance des entretiens que j’avais réalisés. Avec L’Évasion d’un guérillero, j’ai voulu tisser l’histoire du combattant autochtone nahua Andrès Tzompaxtle avec mes recherches, ma prose, et juxtaposer ce récit avec les souvenirs d’autres personnes et des documents d’archives. Et avec Rendez-les nous vivants, je voulais tisser ensemble les histoires de tous les survivants. Ce sont également les deux premiers livres que j’ai écrits dans la même langue que celle utilisée pour les entretiens et les reportages : l’espagnol. Leurs titres originaux sont : Tzompaxtle : la fuga de un guerrillero et Una historia oral de la infamia : Los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa.

Vous écrivez : « Dans quelle mesure peut-on écrire sur la violence sans la perpétuer ? Cette question m’a hanté à la fois pendant que je parlais avec Tzompaxtle et que je l’interviewais, pendant que je cherchais un moyen d’écrire sur sa torture et sa disparition forcée, et pendant que je traduisais et révisais ce livre, toujours depuis ma position particulière dans la matrice coloniale du pouvoir

. » Quelle réponse avez-vous trouvé à cette question ?

La question originale de l’édition espagnole était : « ¿Se puede escribir sin violencia? » Cette question m’a été inspirée par une tentative de réflexion critique sur mon rôle de reporter et d’écrivain. Au départ, mes pensées étaient centrées sur la tentative d’interviewer un survivant de la torture d’une manière qui ne reproduirait pas ou ne ferait pas écho à l’interrogatoire du tortionnaire. Le langage est un élément essentiel et constitutif de la torture : la maîtrise de la douleur physique inexprimable dans la torture est liée au langage, aux questions du tortionnaire et à ses demandes de réponses. La narration, à son tour, se nourrit de détails. Je savais que les questions du journaliste pouvaient ressembler, voire répéter, celles du tortionnaire. Je voulais trouver un moyen d’éviter ça. Mais je voulais aussi amener la réflexion sur le rôle que l’écriture a joué et continue de jouer dans les projets impériaux et coloniaux. Je voulais trouver un moyen de sortir des héritages coloniaux où les actes d’écriture deviennent des outils de l’empire. J’ai essayé de le faire dans mes interactions avec Tzompaxtle, dans la structuration du livre et, aussi, en exprimant mon désir d’échapper à la violence de l’écriture directement dans le livre. Après avoir publié la première édition de ce livre, j’ai découvert le brillant travail de l’historien mexicain José Rabasa et son concept d’écriture de la violence, qui désigne à la fois l’écriture des actes de violence et la violence de l’écriture. J’ai inclu ses idées dans la traduction anglaise. La posture que j’ai choisie, ma tentative, c’est d’être un compañero : un écrivain pour qui l’écriture n’est pas seulement une lutte, mais une partie de la lutte.

Dans la préface de Rendez-les nous vivants, vous posez ces trois questions : « Que voudrait dire écrire en écoutant ? Quelle forme prendrait un écrit qui écoute ? Que recouvrirait une politique de l’écoute ? » Dans L’Évasion d’un guérillero, vous ajoutez : « Un jour que nous discutions avec José Rabasa à San Cristobal, ce dernier m’a confié : C’est l’un des écueils. La muséification qui efface la douleur

. » Il parlait du risque de « domestiquer le brasier de l’insurrection ».

« Je savais que les questions du journaliste pouvaient ressembler, voire répéter, celles du tortionnaire. Je voulais trouver un moyen d’éviter ça. »

La genèse de ces questions réside en grande partie dans un questionnement sur ce que je fais et sur la manière de mieux le faire : qu’est-ce que l’écriture ? quel est son effet dans le monde ? comment puis-je pratiquer le genre d’écriture que j’admire ? Je pensais aux sept principes zapatistes, dont le plus connu est « mandar obedeciendo » : « diriger en suivant » ou bien « commander en obéissant ». Je me suis interrogé sur la manière dont je pourrais transposer les principes zapatistes à la pratique de l’écriture. Je me suis demandé ce que pouvait signifier « escribir escuchando« . Cette phrase, qui perd un peu de sa force en anglais — « to write by listening » —, m’a amené à poser les questions que vous me citez. Ces questions sont des tentatives de dégager certaines des implications de l’idée d’escribir escuchando. Il y a, je pense, de nombreuses façons d’essayer de répondre à ces questions : je continue d’y travailler. Mes livres, et explicitement dans le cas de Rendez-les nous vivants !, sont donc quelques-unes de ces tentatives.

Que signifie exactement cette notion d’« histoire orale », présente en sous-titre d’un de vos écrits ?

Je désigne par là un texte composé de discours enregistrés, transcrits et édités.

Vous intervenez tout de même dans le choix des entretiens, leur découpage et leur assemblage. Comment procésez-vous quand il s’agit, par exemple, de parler de l’attaque, de la disparition et du massacre des étudiants de l’École normale d’Ayotzinapa en 2014 ?

Quand j’ai décidé de composer le livre exclusivement à partir d’extraits d’entretiens — à quelques exceptions près —, j’ai pris les décisions suivantes : commencer par les étudiants qui parlent un peu de leur origine, des raisons pour lesquelles ils ont choisi d’étudier à Ayotzinapa3 et de ce qu’ont été leurs premières semaines à l’école ; raconter ensuite les événements et les attaques des 26 et 27 septembre 2014 de manière chronologique en utilisant des perspectives alternées, et en faisant des sauts dans l’espace et le temps lorsque c’était nécessaire (les étudiants se sont séparés et ont été attaqués à différents endroits, et le livre inclut également l’attaque contre le bus d’une équipe de football) ; inclure quelques interviews de parents d’élèves disparus parlant de leurs fils, de leurs efforts de recherche initiaux et de leurs réactions aux déclarations et aux actions de l’État ; inclure quelques mentions de contre-preuves de la dissimulation de l’État, en particulier mes interviews avec les travailleurs de la décharge ; et, enfin, conclure avec les élèves survivants qui réfléchissent à la lutte à venir. Dès le début, je savais quelle serait la dernière ligne du livre : « Celui qui assiste à une injustice sans la combattre, la commet.«

[Yoel Jimenez | Ici-bas]

Dans la première édition du livre, publiée au Mexique en espagnol en avril 2016, j’ai essayé de répondre à l’ambiguïté de ma présence dans le livre avec cette très courte note : « Ce livre est basé sur des entretiens avec des survivants des attaques contre les étudiants de l’École normale rurale Raúl Isidro Burgos d’Ayotzinapa dans la nuit et au petit matin entre le 26 et le 27 septembre 2014 à Iguala, Guerrero. Les entretiens ont été réalisés entre le 4 octobre 2014 et le 19 juin 2015. La plupart des survivants ont demandé à protéger leur identité en utilisant des pseudonymes, ce qui a été respecté. » Sinon, je n’apparais qu’une seule fois dans le livre, avec ma collègue et amie Marcela Turati. Nous avons interviewé le directeur de la clinique Cristina, le docteur Ricardo Herrera, et avons été profondément perturbés par lui. J’espère que ça a permis de comprendre que j’ai voyagé à Guerrero entre le 4 octobre 2014 et le 19 juin 2015 et que j’ai personnellement interviewé toutes les personnes qui apparaissent dans le livre.

« Que se passe-t-il quand on interroge la victime du crime ? Son témoignage est censé représenter l’élément fondamental de l’enquête : il est ce que la liberté d’expression

des assassins cherche à effacer, à détruire, à ridiculiser ou à étouffer. En présence d’un tel témoignage, doit-on chercher à dissiper toute l’incertitude ? », demandez-vous…

Je ne pense pas que nous devions chercher à dissiper toute incertitude. En tant que journalistes ou écrivains qui n’ont pas vécu les expériences que nous relatons et sur lesquelles nous écrivons, nous devons être attentifs aux lieux d’incertitude, les inclure dans l’écriture, partager avec les lecteurs ce que nous ne savons pas et pourquoi. Les auteurs de Mémoires peuvent faire quelque chose de similaire lorsqu’ils ne se souviennent pas ou doutent des souvenirs qu’ils ont sur des choses qu’ils ont eux-mêmes vécues.

Vous interrogez les méthodes des journalistes depuis la question coloniale. Vous écrivez : « Lorsqu’un écrivain ou un journaliste identifie et rejette le regard du chasseur, ou du spéculateur foncier, et le savoir colonialiste, que devient-il ? » Quelle est votre réponse à ça ?

« En tant que journalistes ou écrivains qui n’ont pas vécu les expériences que nous relatons et sur lesquelles nous écrivons, nous devons être attentifs aux lieux d’incertitude, les inclure dans l’écriture. »

La tentative de réponse, c’est que ça consiste à devenir insurgé par rapport au savoir et à la politique coloniale. J’insiste sur le fait qu’il s’agit d’une tentative car je pense qu’il serait présomptueux, voire dangereux, de penser que cette insurrection peut être réalisée facilement ou qu’une fois qu’elle est — peut-être — réalisée, elle peut être maintenue sans un effort constant.

Comment concilier à la fois le fait d’« écrire en écoutant », qui nécessite d’avoir de l’empathie pour les gens que vous écoutez, et le fait de vous protéger psychologiquement de la violence des paroles recueillies, voire, même, de la violence directement vécue pendant le travail d’enquête ?

L’engagement dans le travail est un élément essentiel pour se protéger. Je crois aussi aux pouvoirs de guérison du mouvement physique — l’exercice, la danse, la marche —, de la conversation et de la lecture profonde comme refuges. Mais, pourtant, je n’ai pas réussi à me protéger. La violence s’infiltre, s’enracine, se propage. Je n’ai pas remarqué l’étendue de cette propagation jusqu’à ce qu’elle devienne presque débilitante…

Pourrait-on qualifier votre démarche journalistique de « décoloniale » ?

J’aborde le journalisme et l’écriture comme des outils possibles pour s’opposer à la connaissance coloniale, à la violence coloniale. En ce sens, je pense que mon approche pourrait être décrite comme décoloniale — même si terme est désormais étroitement associé à un mouvement universitaire, politique et intellectuel spécifique. Dans son livre de 1993, L’Invention de l’Amérique, sous-titré Historiographie espagnole et formation de l’eurocentrisme, José Rabasa écrit : « Au-delà d’une enquête sur l’historiographie hispano-américaine et sur la nature du texte de l’Amérique en général, cette étude aspire à élaborer un essai de pensée contre-coloniale. Je préfère le préfixe contre- à anti- parce qu’il ne suggère pas nécessairement une position extérieure au colonialisme, mais une position qui tente de s’en sortir de l’intérieur4. » Bien que le terme « contre-colonial » n’ait pas attiré autant d’adeptes que les termes « décolonial », « postcolonial » ou « anticolonial », je pense qu’il y a beaucoup de valeur dans le fait que Rabasa aborde directement l’idée que la lutte se fait de l’intérieur pour ceux d’entre nous qui utilisent des langues et des technologies coloniales — imprimées, numériques — développées et affinées au cœur de l’Empire.

[Yoel Jimenez | Ici-bas]

Vous parlez d’écrire « une réponse entre prose de la contre-insurrection

et écriture camarade

». Quelles sont de nos jours les possibilités concrètes d’existence d’un journalisme qui, pour reprendre vos catégories, ne prétend pas détenir la vérité mais qui se veut « honnête » ?

Je pose l’idée d’une écriture compañera, ou « camarade », comme une réponse et une contre-position à la prose de la contre-insurrection. Les assauts contre les faits, la vérité et l’honnêteté sont menés sans cesse et au nom de la Vérité. L’exemple qui me vient immédiatement à l’esprit est le « réseau de médias sociaux » de Donald Trump, appelé « Truth Social ». Autre exemple : celui de l’ancien procureur général du Mexique, Jesús Murillo Karam, qui a baptisé « vérité historique » la tentative du gouvernement de dissimuler la disparition des 43 étudiants d’Ayotzinapa. De tels actes de langage vident le mot « vérité » de son contenu, ou pire, le transforment en une arme de destruction de la vérité. George Orwell a écrit à ce sujet dans son essai Politics and the English Language. Le problème n’est pas nouveau, mais les technologies le sont. Même si, en tant que journalistes et écrivains engagés, nous ne nommons pas notre travail « vrai » de cette manière, je crois que nous devons rester féroces et inébranlables dans notre rigueur et notre honnêteté. Je peux le dire : j’ai longuement parlé avec 26 étudiants survivants des attaques d’Iguala les 26 et 27 septembre 2014 et voici ce qu’ils m’ont dit. Je n’ai pas besoin de dire : c’est la vérité.

Est-ce que fabriquer un journalisme qui ne soit pas, comme vous dites, un journalisme « de pillards », pourrait aussi consister à traduire la voix de celles et de ceux qui n’ont pas accès aux médias dominants ?

La traduction est un travail extrêmement important. Elle constitue un élément essentiel d’une pratique compañera du journalisme, d’une pratique qui cherche à escribir escuchando. Ça inclut la traduction d’ouvrages publiés ainsi que l’inclusion et la mise en valeur de la traduction dans des ouvrages où le reportage et l’écriture couvrent plusieurs langues.

Photographie de de bannière : militants et fresque zapatistes | DR

- La révolte d’Atenco a débuté les 3 et 4 mai 2006, lorsqu’environ 1 000 agents de police ont délogé un groupe de floriculteurs qui manifestaient contre la création d’un supermarché sur un des terrains de Texcoco (État de Mexico) qu’ils utilisaient pour vendre leurs fleurs. Il y a alors eu de violents affrontements entre des protestataires et la police dans la ville voisine de San Salvador Atenco, qui ont provoqué la mort de deux personnes et la détention de centaines d’autres.[↩]

- La révolte de Oaxaca a débuté durant le second semestre de 2006. Il s’agit à l’origine d’un mouvement protestataire mené par des professeurs d’Oaxaca de Juarez, la capitale de l’État. Le 1er mai 2006, des membres de la section locale du syndicat SNTE remettent au gouverneur de l’État de Oaxaca un document résumant les principales revendications des travailleurs et travailleuses de l’éducation. À partir du 22 mai, face au refus des autorités locales d’accéder à leurs demandes, les professeurs en grève occupent le centre historique de la ville, appuyés par certaines organisations sociales. Plus tard en 2006, des affrontements entre les manifestants et des policiers de la Policía Federal Preventiva (PFP) donnent une nouvelle tournure à la protestation. Face à la répression policière, les citoyens de la région non affiliés au syndicat des professeurs rejoignent le mouvement. Aux revendications des professeurs s’ajoutent désormais celles des autres citoyens, donnant une nouvelle tournure au mouvement protestataire, qui passe à être qualifié dans la presse « d’insurrection populaire ».[↩]

- L’École normale d’Ayotzinapa est un lieu de formation d’instituteurs en zone rurale. Ces écoles sont fondées sur des principes marxistes et révolutionnaires : ils accueillent des étudiants défavorisés. La vie scolaire implique de participer à toutes les activités quotidiennes, dont celles liées au travail agricole. Lire cet article de Clément Detry pour en savoir plus.[↩]

- Nous traduisons cette citation à partir de la réponse de John Gibler et non pas de l’édition française.[↩]

REBONDS

☰ Lire notre entretien avec Éric Vuillard : « Creuser inlassablement le dispositif central du pouvoir », juin 2022

☰ Lire notre carte blanche « Déborder le désespoir », Arnaud Maïsetti, janvier 2022

☰ Lire notre entretien avec Franck Gaudichaud : « Amérique latine : les gauches dans l’impasse ? », octobre 2020

☰ Lire la série « Nouvelles zapatistes », Julia Arnaud et Espoir Chiapas, septembre 2019-juin 2021

☰ Lire notre article « 25 ans plus tard : le zapatisme poursuit sa lutte », Julia Arnaud, mai 2019

☰ Lire notre abécédaire du sous-commandant Marcos, mai 2017