Texte inédit pour le site de Ballast

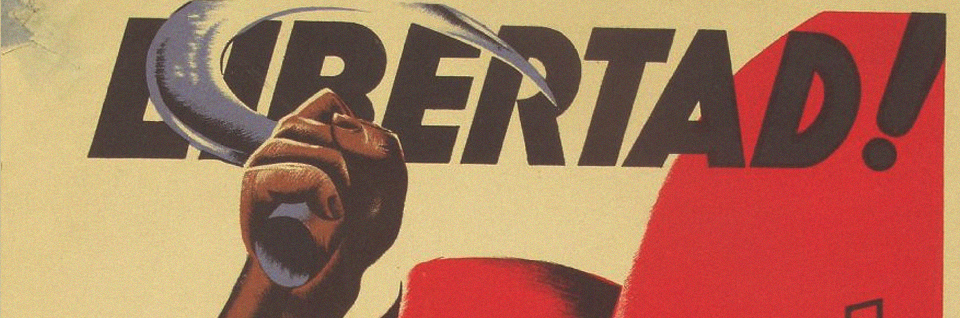

Juana Doña est décédée à Barcelone il y a un peu plus de dix ans. Après avoir combattu contre le fascisme et résisté dans la clandestinité, celle qui se définissait comme « communiste et féministe » passa près de vingt ans en prison sous le régime de Franco. Elle raconte dans ce témoignage tour à tour enthousiaste et âpre — et jusqu’alors introuvable en français — ce que furent ces années de lutte. L’idée n’est pas, ici, de rouvrir les plaies de ce conflit funeste qui, on le sait, opposa également entre eux les communistes d’obédience stalinienne, les trotskistes, les socialistes républicains et les anarchistes : lisons plutôt ce récit comme l’une de ses nombreuses, et contradictoires, mémoires.

« Ce que l’Espagne a connu avec l’avènement de la République était vraiment insolite. On n’a plus jamais retrouvé une telle politisation de la vie sociale. »

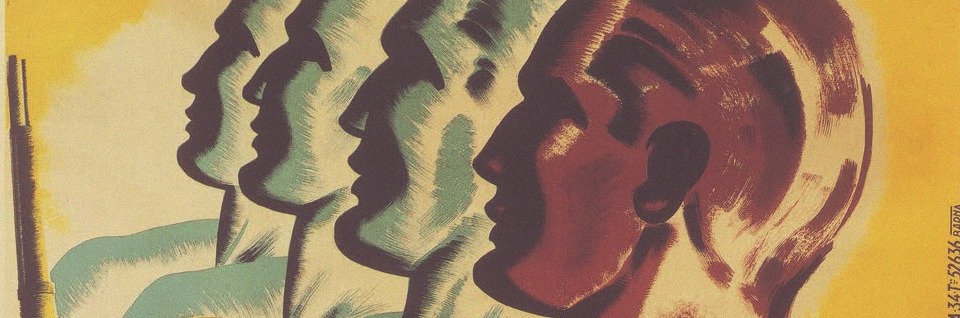

C’était à la Maison de la Culture, les communistes n’avaient pas encore rejoint l’UGT [Unión General de Trabajadores, syndicat socialiste]. Nous étions encore à la CGTU [Confederación General del Trabajo Unitario, syndicat proche des communistes], c’est par la suite que nous avons fusionné avec l’UGT mais à l’époque, c’était un syndicat indépendant. Lorsque je suis arrivée aux Jeunesses communistes en janvier 1933, il y avait à Madrid six femmes militantes, la République existait depuis deux ans. Mais par la suite, le fascisme a aboli tous les droits des femmes et 80 % d’entre elles ont repris leur attitude de femme obéissante, soumise, craintive. Les événements qui se sont produits entre 1931 et 1939 ont bouleversé l’Europe. Mais ce que l’Espagne a connu avec l’avènement de la République était vraiment insolite. On n’a plus jamais retrouvé une telle politisation de la vie sociale.

En 1934, suite à la répression déclenchée par la défaite du mouvement révolutionnaire, nous avons créé l’Enfance ouvrière, avec l’association Femmes antifascistes. À l’arrivée au pouvoir de la Confédération de la Droite autonome [alliance des partis catholiques de droite, fondée en 1933], les organisations de femmes se sont trouvées dans une semi-clandestinité, obligées de chercher une autre voie d’action. J’ai personnellement pris part à cela. Dans les Asturies, le mouvement révolutionnaire avait triomphé et, pendant deux semaines, on avait connu un pouvoir ouvrier et paysan. Cela avait été merveilleux. Mais le mouvement avait été écrasé parce que le reste de l’Espagne n’avait pas suivi. Bilan : quelque 40 000 prisonniers, 4 000 morts et une multitude d’enfants dans la rue.

Nous avons donc créé l’Enfance ouvrière, avec les femmes républicaines : Catalina Salmerón, petite-fille du premier président de la République – une femme déjà âgée bien introduite dans les milieux intellectuels – et Clara Campoamor, une personnalité extraordinaire qui avait obtenu le droit de vote pour la femme ; Dolorès Ibárruri en était la présidente. On a ensuite créé des comités dans les quartiers. En moins de dix jours, dans mon quartier Centre-Lavapiés, alors très prolétaire, j’ai moi-même créé trente‑trois comités de femmes pro-Enfance ouvrière. Comme moi, les camarades des autres quartiers en ont organisés à Madrid et aussi en Catalogne. Nous avons fait venir des enfants par wagons entiers, que les femmes des différents comités accueillaient chez elles. D’autres étaient envoyés en URSS : ils sont revenus après le triomphe du Front populaire. C’étaient un travail de solidarité et une organisation semi-légale, ils ne pouvaient pas l’interdire.

« Eh bien, vous l’avez entendue, elle n’est pas platonique, notre lutte. »

Moi, je montais sur un tabouret pour parler dans les rues de mon quartier : Corredores, Mesón de Paredes, Embajadores… J’expliquais le but de l’Enfance ouvrière, ce qu’était le fascisme, ce qu’était la lutte, et j’ai ainsi lancé les trente‑trois comités. Lors d’un grand meeting devant des milliers de femmes, où Dolorès parlait pour remercier l’organisation des comités à Madrid, elle m’a citée en exemple. C’était ma deuxième grande sortie. J’avais de grandes difficultés à parler en public hors de mon quartier, où je me sentais à l’aise. Là, j’étais terrorisée. Je me suis alors souvenu d’une phrase que j’avais entendue Dolorès dire dans un meeting : « Notre lutte n’est pas platonique. » Je le disais à l’endroit et à l’envers, à l’envers et à l’endroit… jusqu’à ce que Dolorès m’agrippe et me fasse quitter la scène en disant : « Eh bien, vous l’avez entendue, elle n’est pas platonique, notre lutte. »

Au début de la guerre, j’étais au Parti, je n’étais plus aux Jeunesses. Je n’avais que 17 ans mais ils m’avaient acceptée parce que j’étais une activiste formidable, et lors de la fusion des socialistes et des communistes, j’étais présente comme déléguée invitée. Mon compagnon, Eugenio Mesón, était un dirigeant des Jeunesses, un dirigeant très connu. Mais maintenant, plus personne ne connaît ces hommes. Eugenio et moi nous étions « unis » depuis le 2 mai 1936. Unis, pas mariés. Nous nous sommes pris par la main et voilà, parce que nous nous aimions follement, et il nous était impossible d’être séparés. Ma mère, qui était merveilleuse et qui militait au Parti, m’a dit : « Soyez heureux, cette maison sera la vôtre quand vous voudrez. »

Mais nous ne voulions pas habiter chez ma mère et nous n’avions pas d’autre endroit où aller. Ce jour-là finissait le Congrès d’unification des Jeunesses et Dolorès – elle m’aimait beaucoup parce que j’étais très petite mais que j’étais partout – après qu’on lui eut expliqué la situation, nous prêta les clés de sa maison. Elle partait justement dans les Asturies… On était gênés mais on a bien ri quand on s’est retrouvé dans le lit de Dolorès. On était si puritains… Le fait de nous trouver dans son lit nous gênait tellement que nous n’avons presque pas pu faire l’amour et nous sommes partis. Je faisais partie de la commission féminine du comité provincial, qui n’était pas une commission féministe, loin de là : elle servait à attirer les femmes au Parti, pour les y intégrer au mieux en tant que femmes. Mais ma principale responsabilité restait, je pense, l’organisation du secteur Sud – le plus grand. J’étais l’une des responsables du Parti, une fonction importante. J’avais une activité politique et de plus, j’étudiais et je travaillais. J’étais membre de la Commission des femmes antifascistes et m’occupais d’une association dans le secteur Sud. Par ailleurs, je faisais également partie de deux autres commissions : l’une qui, déjà en 1937, organisait l’évacuation, et une autre chargée de réquisitionner des hôtels, des maisons de maître, etc. Je m’occupais des inventaires.

J’ai passé toute la guerre à Madrid et j’y ai accouché deux fois. D’abord en 1937, à la maternité, d’une fille. Un mois après, ma mère l’a emmenée à Valence, où vivaient toutes les personnes évacuées. Elle est morte à sept mois d’une attaque de méningite. Je venais juste de lui rendre visite quand ma mère m’a demandé de revenir. Je n’imaginais pas que c’était à cause de ma fille, je croyais que c’était ma mère qui n’était pas bien. On lui avait donné un biberon douteux. Elle avait d’abord eu la dysenterie, puis la méningite. Elle était morte en 24 heures. Quand je suis arrivée, on m’attendait pour aller au cimetière. Je ne veux pas m’en souvenir… Elle s’appelait Lina, en souvenir de Lina Odena. Maintenant, j’ai une petite-fille qui s’appelle Lina.

« Ils envoyaient tout le monde dans les abris, mais j’étais en train d’accoucher. Dans tous les quartiers de Madrid, les bombardements faisaient des ravages. »

Mon fils est né en 1938. J’ai voulu l’avoir près de moi et je l’emmenais avec moi au travail, au Parti communiste. Nous étions trois femmes à avoir des enfants et on a installé, à la maison du parti, une garderie, une chambre ensoleillée très bien aménagée avec de petits lits et une jeune infirmière. La nuit je le prenais avec moi. Je l’ai nourri au sein. C’est pour ça qu’il a pu résister après, au camp de concentration. Toutes les trois heures, j’allais à la garderie pour le nourrir. J’avais alors 19 ans et je pouvais courir. Je n’ai jamais cessé l’activité dans le Parti, accouchement ou pas. Et tout ça se passait sous les bombardements !

Le jour de la naissance de ma fille, rue O’Donell, c’était épouvantable : ma mère n’était pas avec moi et ils envoyaient tout le monde dans les abris, mais j’étais en train d’accoucher. Dans tous les quartiers de Madrid, les bombardements faisaient des ravages. Je crois que je n’ai pas senti la douleur à cause du bombardement, je ne comprends pas comment le médecin et la sage-femme ont pu s’occuper de moi. Ma fille est née, ils l’ont prise et l’ont emmenée en courant dans les sous-sols. Mon fils, lui, est né à l’École des cadres. Je m’étais trompée d’un mois, je pensais qu’il naîtrait en mars. Ce jour-là, je me trouvais à l’école pour un examen et j’y ai accouché. Il était 9 heures du matin et l’examen était à 10 heures… Tout de suite après, ils sont donc montés pour me faire passer l’examen. On était si rigide à l’époque !

Après, ils m’ont donné une assiette de pois chiches. On m’a installé dans une chambre avec d’autres femmes, parmi lesquelles Matilde, infirmière à l’Hôpital général. Elle était paniquée. J’ai failli étouffer l’enfant parce que je serrais les jambes en attentant que le médecin arrive. La cuisinière a dû monter – elle avait eu cinq enfants. Elle a sorti le bébé. Nous n’avions pas de quoi nouer le cordon et Carmen a enlevé un ruban de sa culotte. Avant d’être fusillé, mon compagnon avait écrit : « Notre fils, qui est né au milieu de conversations sur Lénine et Staline, doit être un bon bolchevik. » Il n’est pas devenu bolchevik mais il est un bon fils.

« On ne pouvait pas gagner la guerre, c’était vrai, mais des trains remplis d’armes allaient arriver. »

En 1938, beaucoup de jeunes se trouvaient déjà au parti et les Jeunesses [socialistes unifiées] se plaignaient car elles n’avaient plus de cadres. Le Parti a alors demandé à tous les jeunes de moins de 20 ans de retourner aux Jeunesses. J’ai laissé à contrecœur mon travail, que j’adorais, pour devenir la secrétaire générale de l’Union des jeunes femmes pour la région de Castille. La guerre finie, le 5 mars, la Junte de Casado a fait une proclamation. Au Parti, tout le monde était mobilisé. Craignant un coup des militaires, en accord avec Franco pour livrer Madrid à n’importe quel prix, les femmes des Jeunesses communistes avaient été mobilisées depuis quinze jours. On ne dormait pas chez nous mais dans les maisons du parti. Nous étions dans une situation difficile, on était coupé de la Catalogne ; on ne pouvait pas gagner la guerre, c’était vrai, mais des trains remplis d’armes allaient arriver.

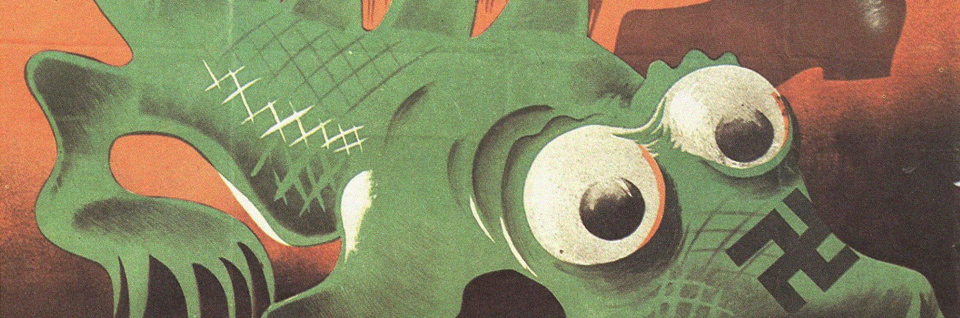

Le gouvernement républicain, surtout en raison de la pression des communistes et de Negrín, voulait une paix honorable mais en aucun cas une reddition totale. Il cherchait donc à créer des conditions favorables à la résistance et nous avons commencé à proclamer les Treize Points2 de Negrín aux quatre coins de la capitale. C’est comme ça qu’on me voit dans le NODO [les actualités cinématographiques officielles du pouvoir franquiste] des fascistes, sur un camion, avec un porte-voix. Nous demandions d’éviter le massacre qui allait finalement se produire. Nous savions que Franco avait réussi à s’allier à certains généraux comme Casado, quelques figures politiques fortes, comme Besteiro, qui représentait l’aile droite du Parti socialiste, et Mera, parmi les anarchistes. Communistes, républicains, opposants à la reddition et même certains socialistes… nous étions tous en alerte. Pourtant, le 5 mars, ils ont fait la proclamation, le coup de force, et ils ont pris le pouvoir.

Le gouvernement républicain ne se trouvait plus à Madrid mais à Almería. Nous étions prêts à résister, nous avions encore des forces pour quelques mois mais en face, ils étaient pressés de prendre Madrid, pour donner confiance aux troupes. Si nous avions résisté un peu plus, nous aurions pu gagner beaucoup. Mon compagnon Eugenio a été arrêté par la Junte de Casado. Je le cherchais en vain. Le 21, le Parti m’avait dit de partir avec la dernière expédition pour Valence. Ils allaient se charger de trouver les camarades arrêtés – dix-huit en tout. La Junte de Casado avait livré des milliers de communistes, pris comme des rats et emprisonnés. Je suis partie le 21 avec mon fils, qui avait 13 mois, et ma sœur de 15 ans à Valence ; ma mère est restée avec mes frères. Je suis restée à Valence jusqu’à sa chute. Après, nous avons rejoint le port d’Alicante, qu’on croyait être une zone neutre, pour attendre l’arrivée des bateaux. Nous étions 25 000, dont 8 ou 9 000 femmes. Mais ce n’était pas une zone neutre et les bateaux promis par les Nations unies ne sont jamais arrivés.

« À Madrid, la police et la Phalange me cherchaient. Ma mère n’avait plus de maison : les phalangistes l’avaient jetée dehors avec mes frères, sans rien les laisser emporter. »

Avant de quitter Valence, j’avais appris que mon mari était emprisonné à San Miguel de los Reyes avec les autres dix-huit camarades. Je suis allée au parti pour demander qu’on les sorte de là. Je leur ai dit que sur la place Emilio Castelar, nous étions des milliers, le fusil à la main, et que quatre d’entre nous pouvaient suffire à faire évader les nôtres. Le parti m’a répondu de m’en aller tranquille – ils allaient le faire sortir : « Va à Alicante, puis en France, et là, tu pourras retrouver Eugenio. » Je suis repartie rassurée. Et puis rien. Je n’en suis pas sortie. À Alicante, nous avons tous été arrêtés, certains se sont suicidés. Ils nous ont placés dans un camp de concentration. Les hommes dans le fameux camp d’Albatera, qui était terrifiant, et nous à la Maison de retraites spirituelles, sur la route d’Alicante. Par la suite, ils nous ont fait monter dans des wagons scellés. Cinq de nos enfants sont morts. Je ne sais pas comment on n’est pas mortes, nous aussi. On a mis cinq jours à arriver, sous un soleil de plomb. On nous a donné une sardine et une orange le premier jour, et au troisième, un bout de pain noir. C’est tout. Cinq enfants sont morts. Ils pourrissaient dans nos bras. Mon fils était mourant.

À Madrid, la police et la Phalange me cherchaient. Ma mère n’avait plus de maison : les phalangistes l’avaient jetée dehors avec mes frères, sans rien les laisser emporter. Les meubles, les vêtements, ils les avaient jetés par-dessus les balcons. Elle était partie vivre chez ma grand-mère avec mes six frères. C’est là que je l’ai retrouvée : je lui ai confié mon fils à moitié mort, je me suis lavée, elle à dû m’enlever les poux et je suis partie me cacher. Je suis restée cachée pendant trois mois. Personne ne voulait de moi parce que c’était terrible : si quelqu’un se faisait prendre, ils arrêtaient tout le monde et on confisquait la maison comme « maison franche ». J’ai fait quatorze maisons, jusqu’à ce que je trouve une place dans une pension. J’ai appris alors qu’Eugenio n’était pas sorti et qu’ils l’avaient transféré à Madrid, à Yeserías. Je suis allée le voir avec les papiers d’une autre famille mais quelqu’un m’a reconnue et ils m’ont arrêtée.

Ils m’ont torturée, ils m’ont injecté du courant sur les tétons et dans les mains, qui ont fini décharnées. La chair a fini par repousser mais j’ai toujours gardé les cicatrices. On voyait l’os. Mes tétons sont tombés. Avant ça, ils avaient arrêté ma mère pour qu’elle leur dise où j’étais. Elle, on lui a injecté du courant dans les oreilles et on l’a plongée dans une baignoire d’eau froide en plein mois de décembre. Ils n’ont jamais su qu’elle était communiste mais ils l’auraient tuée quand même. Ils ont arrêté seize ou dix-sept membres de ma famille. Quand ils m’ont arrêtée, ils n’ont libéré aucun d’entre eux. Ma mère est restée trois ans en prison après mon arrestation.

« Les camarades, qui travaillaient dans les carrières, me donnaient un autre sac en toile rempli de dynamite et de détonateurs. »

Je suis allée en prison, condamnée à douze ans, mais je suis sortie après trois ans. J’ai aussitôt repris le travail clandestin, dans la guérilla de la Plaine. Je me rendais avec un sac en toile dans les camps de travail où se trouvaient nos compagnons. Je disais rendre visite à un prisonnier et les camarades, qui travaillaient dans les carrières, me donnaient un autre sac en toile rempli de dynamite et de détonateurs. Je les emportais avec moi dans le bus, où il y avait toujours la Garde civile. Ceux-là me connaissaient de vue. Ils croyaient que j’allais voir le vétérinaire qui était là. J’avais prétendu que c’était mon beau-frère. Un jour, je suis arrivée un peu tard car j’avais dû attendre le contact, et je ne pouvais pas rater le bus. Les gardes civils ont voulu gentiment m’aider à monter et ils ont attrapé mon sac. J’allais à Valdemanco. Cela me prenait trois quarts d’heure et là, je remettais le sac à un camarade.

Voyant cela, le camarade a cru qu’ils m’avaient arrêtée et il est parti en courant. J’ai donc dû emporter le sac à la maison. Il contenait de la dynamite mais aussi trois bombes artisanales que les camarades avaient fabriquées. J’ai tout caché au-dessus de l’armoire. Ma mère était fâchée. Nous n’avons pas dormi pendant trois jours jusqu’à ce que j’aie pu livrer le tout lors d’un rendez-vous clandestin. J’ai fait ça jusqu’à mon arrestation. On m’a accusée d’avoir placé deux bombes. Le Parti était alors un parti symbolique, il n’y avait que quelques activistes de pointe et à peine quelques autres. Il devait se rendre visible – impossible d’organiser les travailleurs dans ces années 1940. Ils étaient muselés, la peur au ventre. Les comités de la Phalange étaient dans la rue, à l’usine, il y avait des délateurs, des confidents… c’était impossible. Nous vivions sous la terreur. Alors, le parti devait faire des choses symboliques et il a placé l’une ou l’autre petite bombe. Pendant le blocus contre l’Espagne, la seule nation qui n’a pas adhéré au blocus avec le Portugal, c’était l’Argentine. Ils ont envoyé du blé et de la nourriture, et l’ambassadeur argentin est venu en disant qu’ici, c’était une oasis au milieu de l’Europe, cette Europe détruite par la guerre.

On a décidé de poser des bombes et j’étais la responsable du groupe. En principe, on n’allait pas les poser à l’Ambassade d’Argentine mais je ne pouvais pas les cacher, comme prévu, dans le Comité provincial de la Phalange, où se trouvent les Beaux-Arts. C’était impossible. L’autre bombe, on n’a pas pu la placer à la Sûreté de l’État et on l’a posée en face, rue Correo, dans une institution du même genre. Comme je ne pouvais pas cacher l’autre à l’endroit prévu, j’ai pensé : « Nous allons la placer dans l’“oasis”. Ça lui apprendra, à cet ambassadeur. » C’est ce qu’on a fait mais le concierge m’a vue, et ç’a été la pagaille, parce que pour commémorer le 18 février, les bombes étaient réglées pour 7 heures du soir, un 14 février. Un bordel monstre. J’avais donné rendez-vous à une camarade, Rosita Cremón. Nous sommes passées par là et quand on a demandé ce qui arrivait, on nous a répondu : « Une bombe, les guérilleros ont mis une bombe. » Dans le quartier de l’ambassade, ils étaient très inquiets. À Carretas, par contre, les gens étaient ravis. Ils se sont mis à arrêter tout le monde. Un vrai massacre, évidemment. Le concierge m’a reconnue, les agents de la Sûreté aussi car j’étais venue une première fois pour dessiner le plan des lieux et qu’ils m’avaient repérée.

Ils m’ont condamnée à mort en 1947. Pour ce même dossier, ils ont fusillé vingt et une personnes et en ont tué trois autres dans la rue. Quant à moi, ils ont commué ma peine quand Eva Perón est venue. J’étais condamnée à mort depuis quatre mois, en isolement total – j’ai été la dernière femme avant celles du FRAP – et la Perona, pour faire un geste, a dit en descendant de l’avion : « La première chose que je demande est la commutation de la peine de la femme condamnée à mort pour avoir posé une bombe dans mon ambassade… Il n’y a pas eu de morts, c’étaient de petites bombes artisanales. »

*

« Les femmes ont beaucoup donné. Jamais on n’aurait résisté trois ans de guerre sans la participation des femmes : elles ont travaillé à l’industrie de guerre, aux services… absolument partout. »

Maintenant, du haut de mes 70 ans, je pense que sans le savoir, nous étions des héroïnes. Nous pensions que nous devions donner toujours plus, nous avions un esprit très autocritique. Les femmes ont beaucoup donné. Jamais on n’aurait résisté trois ans de guerre sans la participation des femmes : elles ont travaillé à l’industrie de guerre, aux services… absolument partout. Elles ont sauvé l’économie du côté républicain. Et tout cela, elles en étaient conscientes. Mais on ne s’arrêtait pas à penser « féministe » ou « pas féministe ». Nous savions qu’avec le fascisme, nous allions perdre tout ce que la République nous avait donné. La République nous avait tant apporté, elle avait ouvert pour nous une fenêtre sur la vie… L’association Femmes antifascistes constituait une ressource énorme, un travail immense, immense… Personne ne le dira jamais : on n’a pas bien étudié tout cela et il ne reste pas assez de documentation. On organisait des cours accélérés pour devenir conductrices, infirmières, fraiseuses, tout… Cette mémoire va se perdre quand nous serons mortes, nous qui sommes encore en vie.

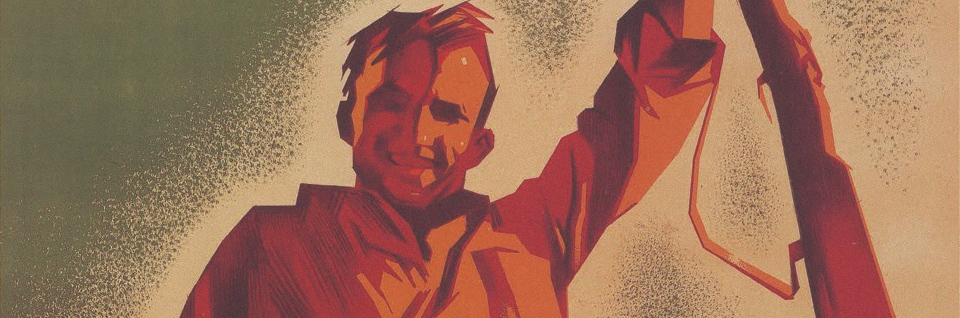

J’ai participé à la défense de Madrid, le 7 novembre – très activement, avec un fusil, même si je n’ai pas eu l’occasion de tirer. J’ai dressé des barricades, porté des sacs de terre : j’ai fait ce que faisait tout Madrid. C’était une prouesse héroïque, parmi les plus importantes de ce siècle : un peuple entier debout. En six jours, je ne me suis pas couchée une seule fois, je ne me suis pas lavée, je n’ai mangé que trois fois… Le mot « vaincu » était tabou dans l’Espagne républicaine. Le peuple gardait espoir, il ne pensait pas qu’il allait perdre. Nous avons perdu pour une série de facteurs extérieurs à la guerre et à l’ardeur de la conviction et de l’enthousiasme des républicains.