Texte inédit | Ballast

Depuis le début de l’été, chaque jour un nouveau record de chaleur est battu. Les projections climatiques les plus pessimistes semblent se réaliser sous nos yeux. Tout un lot de catastrophes les accompagne, parmi lesquelles des incendies de plus en plus récurrents et destructeurs : d‘aucuns parlent désormais de « pyrocène » pour décrire l’histoire récente de l’humanité, à la fois dépendante du feu pour sa survie et menacée dans sa pérennité par les ravages que les incendies entraînent. On en vient à oublier les forêts que les flammes effacent. Le traitement qu’on leur réserve n’est pourtant pas pour rien dans le processus qui a conduit à la situation actuelle. Les incendies, l’industrialisation des forêts et leur gestion partagent un outil, une pratique : les cartes et la cartographie. Nous avons récemment rencontré l’artiste et cartographe Agnès Stienne à l’occasion de la parution de son premier livre, Bouts de bois — Des objets aux forêts, aux éditions Zones. Les conséquences de l’exploitation industrielle des forêts et, plus largement, des terres, apparaissent, à l’écouter, comme une évidence : une grande simplification du monde est en cours. ☰ Par Roméo Bondon

« Il n’y a qu’un plan : évacuez le pays », titrait il y a peu et avec ironie le journal progressiste grec Efsyn, las de constater que la seule action du gouvernement face à la récurrence des feux de forêt était de recourir à des évacuations d’urgence. La Grèce n’a pas de plan national d’action de prévention des feux. Les fonds alloués à cet enjeu sont en quasi-totalité consacrés à la lutte sur le terrain. Depuis le début de l’été le plus chaud jamais enregistré sur Terre, le pays est « en guerre », a indiqué son Premier ministre : l’heure est à la réaction belliqueuse face à des flammes hors de contrôle. Sous le titre provocateur dudit journal grec, une photographie occupait la première page : un pompier parle dans un talkie-walkie sur le toit d’un camion ; derrière lui, des flammes embrasent une végétation indistincte et produisent un épais nuage noir qui occupe les deux tiers de l’illustration.

À première vue, rien ne ressemble autant à un incendie qu’un autre incendie : images d’arbres calcinés, de flammes gigantesques, de pompiers éreintés et d’habitant·es hagard·es se répètent et donnent l’impression fausse d’un désastre partout et toujours identique. Il est pourtant possible de convoquer un certain nombre d’outils que journalistes, administrations spécialisées et chercheurs·ses utilisent afin de regarder de plus près, et de manière plus fine, ces grands feux. On peut commencer par énumérer quelques données pour mieux comprendre la situation grecque : le nombre de victimes (5), de départs de feu (90) et d’hectares brûlés (170 000). On peut ensuite mettre en relief ces données avec celles, plus générales, portant sur les forêts du pays (plus de 3 millions d’hectares, soit 25 % du territoire, tandis que 66 % de celui-ci est sous la responsabilité du service forestier) ou encore avec les incendies en cours ailleurs en Méditerranée (des milliers d’hectares brûlent en Algérie, France, Espagne, Italie, Portugal et une quarantaine de personnes sont mortes à l’heure qu’il est). Mais les chiffres seuls peinent à faire entendre l’ampleur des dégâts.

Pour s’y retrouver, on peut aussi faire des cartes.

« À première vue, rien ne ressemble autant à un incendie qu’un autre incendie : images d’arbres calcinés, de flammes gigantesques, de pompiers éreintés. »

D’ailleurs, la plupart des articles consacrés aux récents incendies en présentent au moins une afin de permettre aux lecteurs et aux lectrices de les localiser et de se figurer leur intensité. Cette cartographie journalistique est désormais redoublée par l’application de géolocalisation Google Maps. Celle-ci signale en effet les « alertes de crise » : en Grèce, au moment où nous l’avons consultée, quatre pictogrammes représentant une flamme indiquaient ainsi le district régional de l’Attique de l’est, le dème [plus petite collectivité territoriale grecque, ndlr] de Dervenochoria et celui de Loutrakí, tous trois situés à proximité d’Athènes, ainsi que l’île de Rhodes, près des côtes turques, où plus de 30 000 personnes ont été évacuées. Les mises à jour sont régulières et l’application ne manque pas de renvoyer aux sources officielles pour compléter les quelques informations qu’elle délivre.

Poursuivons l’exploration. Changeons d’échelle et de continent pour aborder le Canada où, au mois de juillet, on comptait plus de 10 millions d’hectares de forêt déjà disparus cette année, les feux mettant en péril le mode de vie des membres de la Première nation crie. Des pictogrammes indiquent ici aussi les régions touchées, mais également les noms donnés aux incendies et, lorsqu’on passe la frontière étasunienne, un pourcentage pour évaluer à quel point le feu est circonscrit. Ainsi l’incendie de « Gordon Butte », aux confins des États de Washington et de l’Oregon, semble sous contrôle après que deux kilomètres carrés — environ 200 hectares — ont brûlé. La géographie peut parfois s’avérer sarcastique : on est à quelques kilomètres de l’une des plus anciennes forêts nationales du pays, la Gifford Pinchot National Forest, dont le nom provient du premier chef du Service des forêts des États-Unis et principal artisan du conservationnisme1 au début du siècle dernier2.

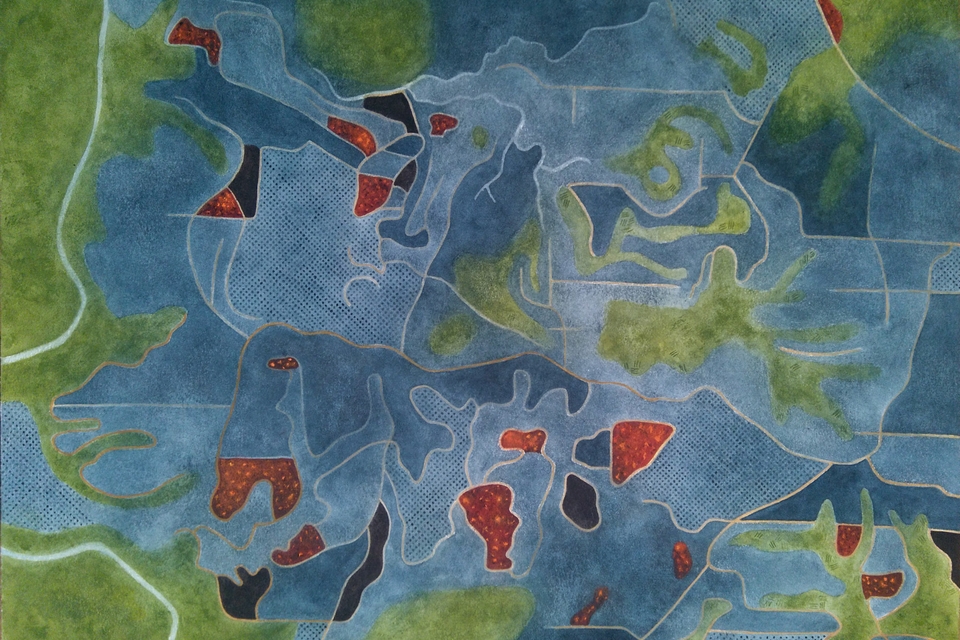

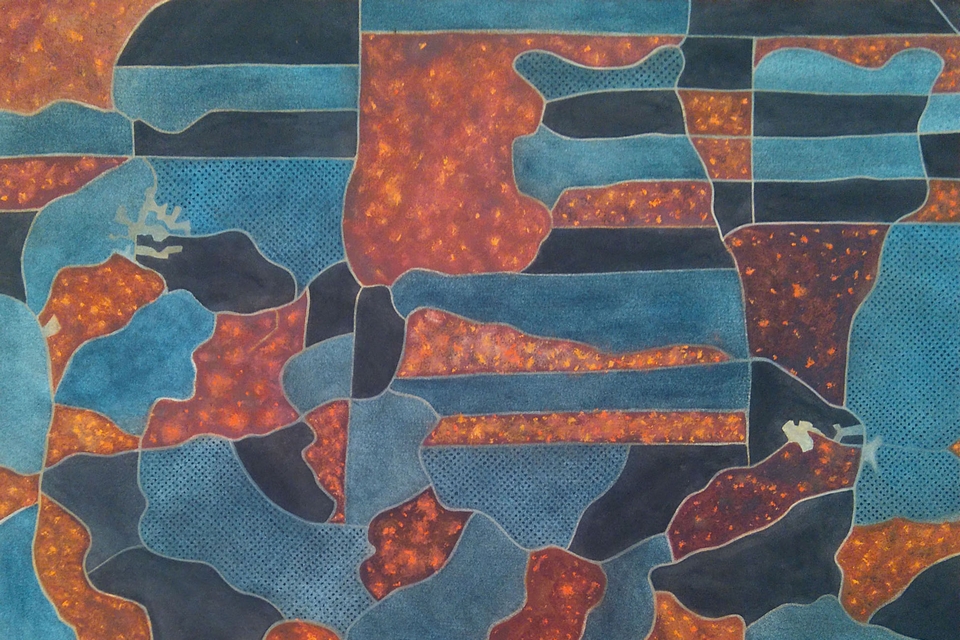

[Extrait de Déforestation, plantation, ZAD, 2018 | Agnès Stienne]

Changeons cette fois d’hémisphère. Des incendies sont en cours sur la côte est de l’Australie. Des points rouges l’indiquent. Ils sont nombreux. De nouveau, des images et des chiffres nous assaillent. Remontent les souvenirs des mégafeux des années 2019 et 2020, les plus intenses jamais observés dans la région. Plus de 18 millions d’hectares avaient brûlé. Selon un rapport du World Wildlife Fund (WWF), environ 3 milliards d’animaux, morts pendants la catastrophes ou voyant leur habitat détruit, avaient été affectés par les incendies. La notion de « mégafeux » s’était alors imposée. Elle paraît en effet appropriée pour décrire des aléas impossible à canaliser, maîtriser, contrôler, qui surviennent à des échelles inédites et dont les conséquences sont irrémédiables pour la faune et la flore3. On poursuit la navigation, on hésite, on s’arrête : rien de plus désespérant que l’exploration virtuelle d’« un monde littéralement en flammes », pour reprendre les mots du journaliste Mickaël Correia en ouverture d’un récent article. Ses mots résument le chaos climatique et politique duquel nous sommes les contemporain·es. Dans Quand la forêt brûle, la philosophe Joëlle Zask abonde : « Travailler sur le sujet des très grands feux de forêts est difficile, voire douloureux : d’une part, cela conduit à réaliser que ce qui passait pour une série d’occurrences aléatoires tend à former un système à l’échelle de la planète. D’autre part, cette démarche conduit à attribuer la qualité de catastrophe à des événements qui n’étaient pas réputés l’être, sans qu’il soit possible, ou en tout cas très difficile, de vivre avec la catastrophe. » Elle ajoute que, dans ce contexte, « conserver une part d’optimisme [est] une gageure4 ». Dans son livre dédié aux mégafeux, elle rappelle cette terrifiante projection de la Nasa, consignée dans un atlas dédié au phénomène : un incendie à l’échelle mondiale que « la proximité grandissante des foyers et l’augmentation constante des risques de mégafeux en raison de la faible humidité de l’air, de vents plus forts et de températures estivales extrêmes5 » rend probable. Il deviendrait possible de faire correspondre le territoire et sa représentation cartographique : la flamme d’un briquet ferait disparaître une carte ou un atlas imprimé à mesure que les forêts mondiales partiraient en fumée.

Forêt, météo et cartographie

Les cartes sont partout et, on commence à le voir, les enjeux forestiers n’y échappent pas. Utiles pour simplement situer un élément dans l’espace ou se situer soi-même comme pour clarifier et spatialiser des situations complexes, leur usage dépend largement de choix, conscients ou non, faits par celles et ceux qui les conçoivent, et des intentions qui sous-tendent leur production. Elles peuvent aussi bien être un outil de contrôle accru — les cartes d’état-major — que permettre de révéler des disparités et d’agir en conséquence — la contre-cartographie militante, dont un exemple à propos des mégabassines a été récemment offert par Mediapart et le collectif Mémoire vive. Cartographier les incendies le montre à sa façon : en fonction des figurés ou des couleurs utilisés, les cartes peuvent rassurer sur l’ampleur de l’événement ou, au contraire, le rendre des plus effrayants, donner une illusion de contrôle ou, à l’inverse, afficher son absence totale. Mais, pour certain·es, la simple mise en images de phénomènes environnementaux ou sociaux ne suffit plus : il faudrait que les cartes deviennent performatives. Qu’elles produisent à elles seules un résultat bénéfique et immédiat, permettant ainsi de se passer de propositions politiques allant plus loin.

« La forêt et la cartographie ont une longue histoire commune mise au service des pouvoirs royaux, impériaux ou républicains pour contrôler les provinces rétives, coloniser et soumettre des régions lointaines. »

Un exemple. À l’amorce de l’été, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu a profité d’un déplacement dans la forêt domaniale de Bercé, en Sarthe, pour vanter le plan du gouvernement face aux feux de forêt et annoncer les quelques mesures qu’allait contenir la loi « visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie », promulguée début juillet. Après la mention de l’obligation de débroussaillage et la distribution prochaine de deux millions de prospectus, le ministre s’est félicité de la mise en œuvre, dès le mois de juin, de la « Météo des forêts ». Grâce à un bulletin journalier où les risques d’incendies seront indiqués selon un code couleur en fonction de leur intensité, Christophe Béchu entend, lit-on dans la presse, faire entrer le réchauffement climatique « dans le quotidien des Français ». Et le ministre d’ajouter que l’État s’apprête à financer dans quelques départements, outre des caméras de surveillance, « un dispositif de cartographie embarquée qui permettra aux pompiers de pouvoir, sur des tablettes, repérer les endroits où ils peuvent trouver de l’eau quand ils sont en forêt ». Des gadgets qui cachent mal les inégalités de moyens octroyés aux pompiers entre les départements pour lutter efficacement, sans parler des décisions complètement contraires à la lutte contre le réchauffement climatique prises par tous les gouvernements qui se sont succédé ces dernières décennies. En somme, désinvestir, surveiller et s’enorgueillir de l’effort.

La forêt, l’incendie, la carte.

Ça n’est pas le titre d’une course d’orientation aux manettes d’un Canadair, pas plus que celui d’un roman à clés apocalyptique : c’est la simple association d’un milieu, d’un aléa et d’une de leurs représentations graphiques qui s’invite de plus en plus fréquemment dans les outils à disposition de l’action — et de l’inaction — publique. La forêt et la cartographie, on commence à le comprendre, ont une longue histoire commune qui, la plupart du temps, a été mise au service des pouvoirs royaux, impériaux ou républicains pour contrôler les provinces rétives, ou coloniser et soumettre des régions lointaines6. Dans ce cadre, la cartographie s’est faite l’auxiliaire d’une mise en ordre répondant aux impératifs du pouvoir en place. Pour reprendre le titre d’un livre essentiel d’Yves Lacoste publié au milieu des années 1970, « la géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre7 » ; le traitement réservé aux arbres, aux forêts, n’est pas étranger à ce désir de contrôle. Au cours du XVIIIe et du XIXe siècle, en Allemagne puis en France, des corps de fonctionnaires et de spécialistes ont été constitués afin de rationaliser l’action forestière publique. Ils inventent la sylviculture moderne. Dans L’Œil de l’État, l’anthropologue étasunien James C. Scott s’appuie sur cet exemple pour décrire la logique utilitaire appliquée à la forêt que plusieurs États généralisent au XIXe siècle. Filant la métaphore oculaire, il part de l’idée selon laquelle « certaines formes de savoir et de contrôle requièrent une réduction du champ de vision » et explore en conséquence « comment simplification, lisibilité et manipulation [ont été] appliquées à la gestion des forêts8 ».

[Extrait de Dépaysage au Cameroun, 2020 | Agnès Stienne]

On connaît sans trop s’en rendre compte les forêts simplifiées qui sont le résultat de ce processus de rationalisation, repris, généralisé et accru par l’industrie du bois et du papier. C’est le massif des Landes et ses allées interminables de pins maritimes. Ce sont les taches de sapins de Douglas qui s’étendent sur le Plateau de Millevaches et dans le Morvan. Ce sont les rangées de peupliers qui parsèment les vallées fluviales pour être régulièrement rasées. À moins de traverser ces forêts qui sont autant de plantations et d’y prêter attention, de reconnaître les essences qui y poussent, de comprendre l’usage du bois exploité, il reste difficile de se figurer le véritable complexe industriel dont il est question. Avec son ouvrage Bouts de bois — Des objets aux forêts, la cartographe et artiste Agnès Stienne a récemment entrepris de mettre en lumière la grande simplification des forêts françaises et nous aide à y voir plus clair. Récits, cartes et installations artistiques s’entremêlent pour remonter des produits de l’exploitation forestière à leurs conditions de production, aux essences et aux massifs qui correspondent. Quelques mois après les déclarations bien pâles du ministre dans le département de la Sarthe, nous l’avons retrouvée non loin, à deux pas des grands chênes sessiles de cette même forêt domaniale de Bercé. Si l’été incendiaire n’avait pas encore débuté, nous verrons que les grands feux ne sont pas étrangers à son travail. Dans son jardin qu’elle nous fait visiter, on a retrouvé certaines essences qu’elle associe à des objets et des processus de production dans son livre. À l’intérieur, sur les murs du salon, de la cuisine et de l’atelier, ses compositions faites de cagettes et d’éléments récupérés en forêt se disputent la place avec ses cartes et ses tableaux. Là, nous l’avons suivie dans une « déambulation qui, par-delà les procédés industriels et les pratiques de la sylviculture, nous mène à travers bois et sentiers pour interroger notre rapport à l’arbre et à la forêt9 ».

Plantations partout, diversité nulle part

« Partout ça brûle. La forêt. Partout. Partout, la forêt brûle », lit-on dans Bouts de bois, au détour d’un chapitre mystérieusement intitulé « La cité côté jardin ». Plus loin, une série d’illustrations tente d’« associer symboliquement le paysage d’une ville inscrite dans son environnement à un système politique » — en tout, sept cartes allant de l’anarchisme à l’ultralibéralisme. « Ça commence bien et ça finit mal », commente en riant leur conceptrice. « La cité anarchiste est ce qui me paraît le plus vivable pour tout le monde. » Quel rapport ces compositions entretiennent-elles avec les incendies ? « J’étais partie des feux de forêt et d’un dessin sur le fonctionnement des pare-feux », explique-t-elle. « Je me suis dit que ce que je dessinais était tout de même bizarre. C’était très ordonné. Alors j’ai fait des recherches sur les systèmes politiques dont j’emprunte les étiquettes. Je suis partie du fonctionnement global d’un système politique et je l’ai appliqué sur un territoire. On voit qu’avec le système social-démocrate, ça commence à foutre le camp. » La représentation la plus à même de décrire l’époque actuelle, en Europe, serait celle de la cité néolibérale. Essayons de la décrire. Plusieurs carrés sont imbriqués les uns dans les autres. Autour d’un centre urbain très dense, on trouve des zones commerciales, quelques cultures bio « pour l’élite », des cultures hors-sol et des cultures industrielles. Un peu plus loin de la ville, se trouve l’espace pour les « boîtes à viande et à virus », le fourrage et les industries agroalimentaires. Plus loin encore, des plantations industrielles d’arbres, des forêts surexploitées, des parcs naturels domestiqués et, enfin, des zones industrielles, des quartiers délaissés, des lieux où des espèces disparaissent, le désert qui avance — un rêve.

« Avec ses cartes, ses graphiques et ses tableaux, Agnès Stienne retrace l’histoire forestière et agricole du capitalisme jusqu’à son actualisation néolibérale. »

Avec ses cartes, ses graphiques et ses tableaux, Agnès Stienne retrace l’histoire forestière et agricole du capitalisme jusqu’à son actualisation néolibérale. Forte de ses travaux précédents sur l’accaparement du foncier en Indonésie, au Pérou ou en Éthiopie, elle montre que le modèle colonial de la plantation s’est diffusé jusque dans les forêts françaises. « Les plantations de forêts en France sont dans la droite ligne de celles qu’on a pu imposer dans les colonies avant. J’ai découvert le terme de plantationocène

en lisant le bouquin de Malcom Ferdinand, Une écologie décoloniale. Cette notion me parle d’autant mieux que je m’intéresse de près aux usages de la terre, et plus particulièrement ceux des espaces ruraux. De mon point de vue, le christianisme y a joué un rôle majeur puisque selon cette doctrine, Dieu aurait donné aux humains le pouvoir de façonner les paysages et de soumettre la nature selon leur gré. Le monde sauvage doit être domestiqué — et dans sauvage

il faut entendre les populations non blanches, les femmes, les animaux, les plantes. » Ses cartes deviennent la traduction graphique du sort fait aux paysages dans un monde dont l’un des moteurs, la plantation, implique une simplification toujours plus intense de leurs structures.

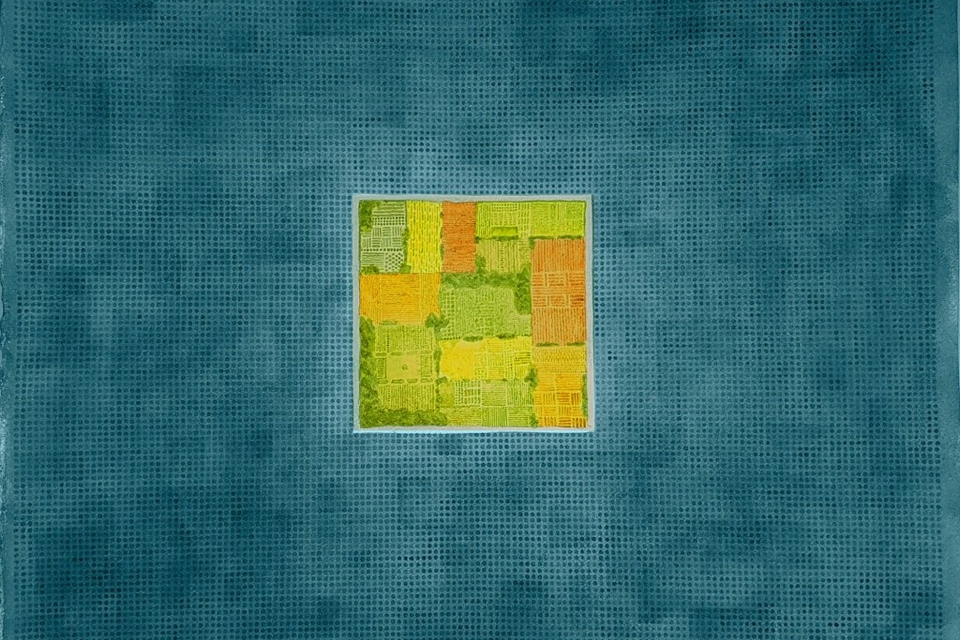

Alors qu’on discute cette idée, elle s’interrompt et nous emmène dans son salon. Aux murs, des tableaux faits au pastel, qu’elle commente. « Ça, c’est la Beauce, autour d’un village. Il n’y a pas une haie, pas un arbre sur des kilomètres. » Au centre de l’œuvre, de la carte, un petit carré symbolise des bâtiments agricoles. Ailleurs, une immense parcelle céréalière qu’aucun obstacle ne contraint. « J’ai commencé ce travail après que le mouvement Terre de Liens a sorti un rapport sur la disparition des agriculteurs qui, du fait d’une très mauvaise retraite, préfèrent vendre leurs terres à des financiers plutôt qu’à des gens qui veulent s’installer, parce qu’ils en tirent plus d’argent. Malgré une étape de remembrement jusque dans les années 1980-1990, on continue de supprimer des haies, de rassembler les terres entre elles pour faire des propriétés de plus en plus grandes, avec des machines de plus en plus grosses… Cette série, c’est une manière de dire On a déjà ça, et ce qui se profile c’est sa généralisation sur l’ensemble du territoire

. »

[Extrait de Plantations et cultures vivrières, 2021 | Agnès Stienne]

On songe à la journaliste Lucile Leclair qui, dans un entretien, nous expliquait que « la mutation d’une ferme [en] un centre de transformation lambda » se profilait partout en France. On se dit, peut-être pour se rassurer, que les cartes qui sont sous nos yeux exagèrent. Qu’elles grossissent le trait. Rien moins. Celles qu’Agnès Stienne décrit ont été réalisées à partir de Google Maps. C’est le simple décalque d’une vue aérienne d’un territoire qui se trouve à une centaine de kilomètres du lieu où nous nous tenons, revue et interprétée par l’artiste-cartographe. Sur un mur voisin, une autre réalisation montre « le pays des bassines ». Là encore, une carte muette, où ne subsistent que les motifs structurants du territoire. « Ce que pointe ce minimalisme, c’est la disparition de la vitalité des campagnes lorsque l’agro-industrie s’accapare des terres et de l’eau. Disparition des haies et des écosystèmes riches en biodiversité, disparition des bosquets, disparition des structures sociales, mort des villages, disparition de la vie. C’est ce que j’ai tenté de montrer dans ma série Dépaysage de palmiers à l’huile

et sur celle que j’ai commencée sur le remembrement en France. » Dépaysage ? Elle précise. « C’est la destruction de la vitalité d’un territoire livré à l’uniformisation. C’est la destruction des paysages. Une plantation c’est un anti-paysage. Quand on a de la monoculture, il n’y a plus de paysage. »

Pour une cartographie radicale

Concentration des terres, accaparement des ressources, uniformisation extrême du territoire : les ingrédients d’un rapport marchand et industriel au monde. Ou, pour le dire avec les mots de l’artiste : « Gestion, simplification, garde à vous ! » L’assertion pourrait paraître facile, mais il suffit de penser aux carrefours en étoile et aux grandes allées rectilignes issus de l’aménagement des forêts royales pour la chasse à courre ou aux monocultures de cacao qui dévorent les forêts mixtes de Côte d’Ivoire avant de s’épuiser à leur tour pour se convaincre de sa pertinence. Le travail cartographique d’Agnès Stienne rend visible cette grande simplification. On a évoqué leur minimalisme et leur schématisme, il faut ajouter qu’elles sont pour la plupart muettes, c’est-à-dire sans légende ni toponymes. Les formes et les structures qu’elles révèlent parlent d’elles-mêmes. Ainsi ne se contentent-elles pas de servir d’illustration. Elles peuvent être affichées, exposées. Leur autrice s’explique : « J’ai fait beaucoup d’allers-retours entre cartographie et art. S’est développée une image entre les deux, qui est une œuvre à part entière. C’est par les arts graphiques que je suis venue à la cartographie, que j’ai découverte avec Philippe Rekacewicz, pas l’inverse. »

« L’évidence a éclaté au grand jour : on ne produit que des choses en fonction des arbres qu’on fait pousser, on a une dizaine d’essences pour une dizaine d’objets ! »

La mention du géographe, figure du Monde diplomatique et fervent promoteur de la contre-cartographie et de la cartographie radicale, semble inscrire Agnès Stienne dans cette filiation. Elle nuance pourtant : « Ça m’intéresse mais je ne cherche pas spécifiquement à utiliser ces outils-là. Venant des arts graphiques, je ne suis pas formatée par la géographie mais plutôt par une représentation qui peut être un peu provocatrice, comme pour des affiches — je pense aux affiches militantes ou politiques. Peut-être que c’est pour ça que la cartographie radicale me parle tout de même : ça reste une image, qui peut être là pour provoquer ou dénoncer. » L’historienne de la cartographie Nepthys Zwer et Philippe Rekacewicz ne l’auraient sans doute pas contredite : l’art et la cartographie peuvent faire bon ménage. Dans leur ouvrage commun, Cartographie radicale — Explorations, un chapitre entier est même consacré au mariage des deux disciplines. « La carte radicale et l’art tel qu’il est conçu et pratiqué aujourd’hui partagent la même nature anticipatrice et agitatrice10. » Au cœur de la contre-cartographie résident en effet la volonté de dévoiler des mécanismes invisibilisés par les cartes institutionnelles, le souhait de se mettre au service de l’émancipation et, enfin, la volonté d’assumer le regard subjectif, individuel ou collectif, qui soutient toute démarche de représentation du monde. Comme l’écrit Nepthys Zwer ailleurs, un véritable « activisme cartographique » doit prendre une part de plus en plus large dans les luttes contemporaines11.

Agnès Stienne préfère, elle, parler textures et nuances plutôt que projections satellitaires, histoire de l’art plutôt que sémiologie graphique. « S’il y a un artiste qui a pu m’inspirer, c’est Paul Klee. Il a fait de la cartographie en faisant de la peinture. Sur certaines toiles on voit des parcelles… À un moment, j’ai souhaité expliciter le processus de colonisation des terres en Afrique et en Amérique latine. Mais je ne voulais pas d’organigrammes, de trucs avec des textes, ni d’aplats — donc je ne le faisais pas. Pour la énième fois, j’ai feuilleté un catalogue de Paul Klee. Je suis tombée sur une peinture où il y a des petits points de couleurs séparés d’un trait noir… Je me suis dit qu’il fallait que je parte de là, d’un système de pointillés avec une couleur par représentation. » Le travail de l’artiste allemand a ainsi inspiré un article où, en treize cartes, sont brossés « à grands traits et petits carrés les événements qui ont marqué les régimes fonciers ruraux des pays affectés par […] la concentration des terres ». L’espace plan n’est pas tout. Le travail d’Agnès Stienne use aussi des reliefs, des formes, des objets, et ne se borne pas aux pastels et au papier coton. On la suit dans un escalier pour rejoindre son petit atelier situé à l’étage. Elle tire de sous son établi plusieurs caisses et boîtes avec des éléments récupérés en forêt ou ailleurs et soigneusement classés : des rameaux, des glands et des faînes, de l’écorce, du lichen, des mousses ou encore des bouchons de liège. On commence à mieux comprendre le sous-titre de son ouvrage : Des objets aux forêts.

[Extrait de Dépaysage à Bornéo, Indonésie, 2019 | Agnès Stienne]

Des objets aux forêts

Au milieu de ses trouvailles, Agnès Stienne revient sur la démarche à l’origine de son livre. « La logique était celle-là : partir d’un objet puis trouver l’essence et un massif forestier qui correspondent — parce que nous avons des massifs forestiers qui sont spécifiques ! Si on avait des forêts plus mixtes, ça m’aurait posé des problèmes, je n’aurais pas pu faire ce travail comme ça. Mais l’évidence a éclaté au grand jour : on ne produit que des choses en fonction des arbres qu’on fait pousser, on a une dizaine d’essences pour une dizaine d’objets ! » Prenons un bouchon et suivons le fil de sa fabrication : derrière se trouvent le chêne liège, les quarante années de croissance et les trois récoltes successives nécessaires à l’obtention de la qualité requise pour conserver des vins consommés en un rien de temps. Prenons ensuite le papier sur lequel on écrit ou qui efface une tâche sur la table : pour le produire, il a fallu abattre des arbres afin qu’ils soient broyés, réduits en bouillie pour servir à la production des pâtes marchandes, mécaniques ou chimiques. On nomme d’ailleurs les bois en question en fonction de l’action servant à les transformer : ce sont des bois de trituration. Et il en va ainsi de tous les produits issus de l’exploitation forestière : « Au début j’ai fait la cagette, puis j’ai voulu faire la palette, parce que ça me semblait être un objet majeur de notre époque. Alors on rencontre l’épicéa, on découvre qu’il y a eu des plantations… »

On quitte la maison, les cagettes et les palettes pour regagner le jardin. Un train passe non loin de là à faible allure — la gare est toute proche. « Les traverses de chemin de fer m’ont amenée au chêne puis au réseau lui-même. » Elle ne s’est pas contentée de faire la géographie française du chêne pédonculé, principal pourvoyeur en traverses, mais a aussi cartographié l’évolution du réseau ferré depuis la fin du XIXe siècle et a déplié le problème de santé publique causé par la mise en circulation de traverses traitées au créosote pour que des particulier·es agrémentent leurs jardins. Avec leur « 6 mètres de long, 25 centimètres de large et 15 centimètres d’épaisseur, pour un poids de 25 kilogrammes dont 6 kilogrammes de créosote », ces simples « bouts de bois » portent un faisceau d’enjeux et une profondeur historique qu’on n’aurait pas soupçonnés.

*

« Simplification, uniformisation, appauvrissement biologique, écosystémique, culturel : ce sont là les résultats d’un rapport strictement fonctionnel et industriel au monde. »

À l’issue de cette déambulation, une conclusion s’impose : on adapte les forêts à l’industrie, à ses outils, à ses produits, à ses intérêts. Les incendies auquel nous faisons face en sont, en partie, la conséquence. Selon Joëlle Zask, en effet, « l’industrie forestière et les grands feux de forêt forment ainsi un couple inséparable : l’appauvrissement de la biodiversité que la première provoque prépare le terrain pour les seconds qui, en raison de leur intensité, perdent leur effet potentiellement bénéfiques pour le maintien de la biodiversité12 ». Simplification, uniformisation, mais aussi appauvrissement biologique, écosystémique, culturel : ce sont là les résultats d’un rapport strictement fonctionnel et industriel au monde, à ses milieux naturels, aux ressources dont on fait usage. Rien de surprenant là-dedans : c’est une histoire vieille comme le capitalisme. Prenons un dernier exemple, hors des bois cette fois. L’historien Theodore Steinberg a révélé qu’au cours du XIXe siècle, aux États-Unis, les rives, puis l’eau et sa force motrice ont été peu à peu privatisées afin que « l’eau [réponde] aux besoins en énergie des filatures13 ». L’eau, jusqu’alors inappropriable en raison de son caractère mobile, fluide, sans cesse changeant, est tombée dans les nasses de l’industrie avec l’aide du droit. L’extractivisme se moque des produits exploités : il en va de l’eau comme des forêts, de la force du courant comme des incendies.

Pour répondre à une voracité qui s’impose jusque dans la catastrophe, c’est tout un imaginaire fonctionnel qu’il convient de démanteler afin de construire « une authentique politique forestière ». Celle-ci pourrait s’inspirer de ce que le philosophe Jean-Baptiste Vidalou, auteur du beau Être forêts, nous rappelait dans un entretien : « la forêt est d’emblée plurielle, conjonction d’un ensemble de mondes ». Celle-ci « se déploie comme un rhizome, avec tous les êtres vivants qui la composent : il y a une prolifération de formes de vie. Il n’y a pas un arbre comme un individu, plus un autre, qui créeraient une forêt ». Alors quelle place accorder à ces réseaux serrés de vie pour enfin remettre du désordre dans les bois ? Pour Agnès Stienne, une politique forestière adéquate consisterait à « privilégier des forêts mixtes, impliquer les gens et les collectivités locales dans la dynamique de la forêt, avoir un artisanat qui suive ». Des forêts habitées, soignées, publiques et communes. Elle ajoute que des droits d’usage en fonction des capacités et des désirs de chacun·e devraient prévaloir sur un droit de propriété absolu et exclusif. À l’avenir, sans doute continuera-t-elle, par ses œuvres, à appuyer dans ce sens, malgré un optimisme allant s’amenuisant. À coup sûr, les cartes auront toute leur place dans la réalisation d’un tel programme. Mais elles ne seront pas seules : des dizaines de milliers de forestier·es, bûcheron·nes, charpentier·es, scieur·ses et menuisier·es porteur·ses d’alternatives forestières seront là pour s’en servir — et sauront parfois s’en passer.

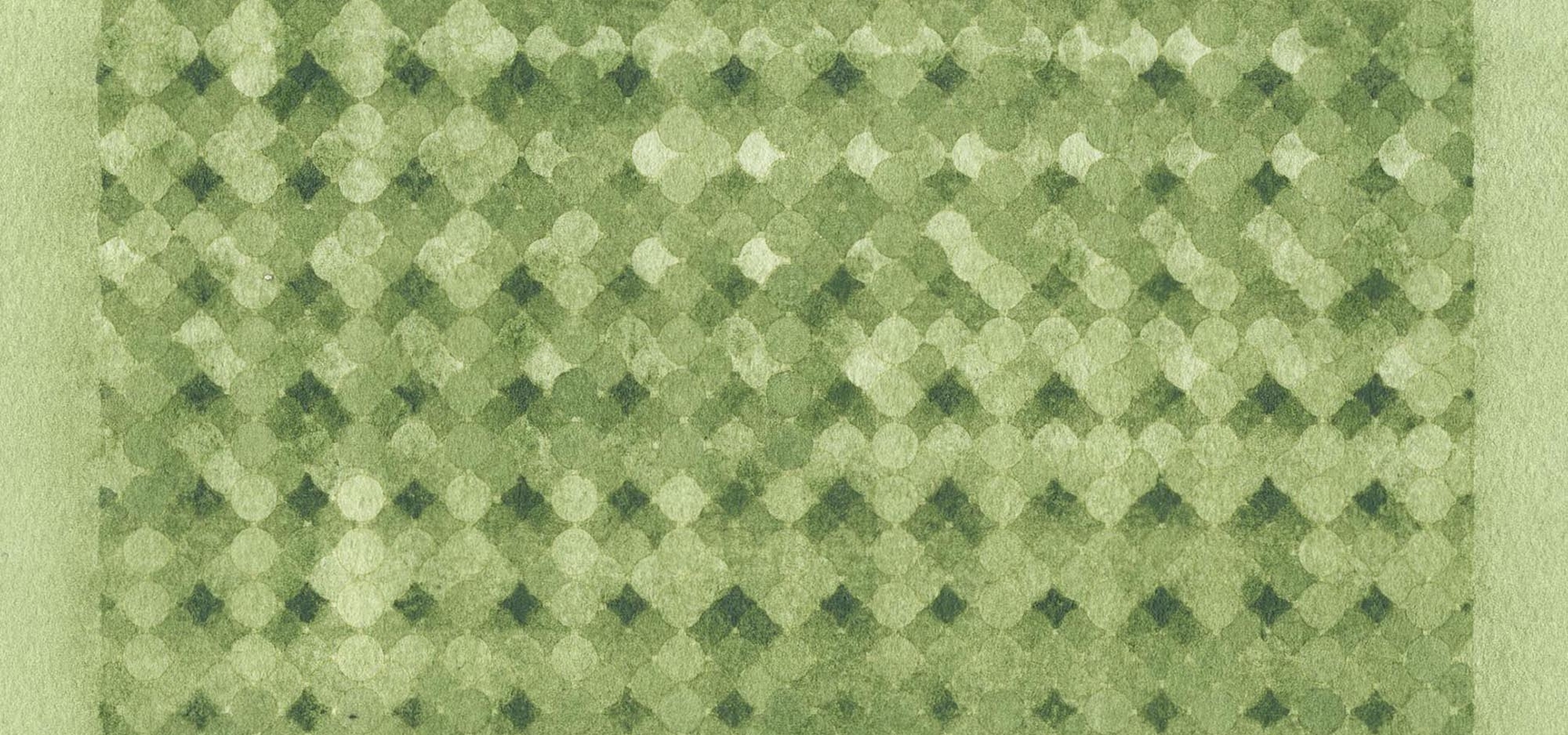

Illustration de bannière : La forêt, 2021 | Agnès Stienne

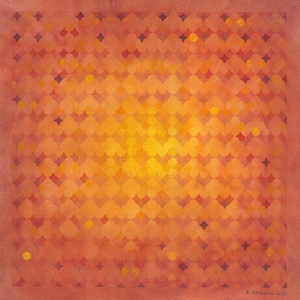

Illustration de vignette : Le feu, 2021 | Agnès Stienne

- Dans le cadre de ce qu’on a coutume de considérer comme des politiques de protection de l’environnement, il faut distinguer entre préservationnisme et conservationnisme, deux courants nés aux États-Unis à la fin du XIXe siècle. Le préservationnisme considère que la nature a une valeur intrinsèque, qui implique qu’elle doive être protégée de manière stricte, en excluant autant que possible les activités humaines des sites ciblés. Le conservationnisme entend pour sa part protéger un site tout en poursuivant l’exploitation des ressources naturelles qui s’y trouve — les activités humaines en sont pas exclues. Voir l’article de Samuel Depraz, « Notion à la une : protéger, préserver ou conserver la nature ? », Géoconfluences, avril 2013.[↩]

- À ce propos, on peut lire Christian Barthod, « Redécouvrir Gifford Pinchot (1865-1946) », Revue forestière française, vol. 67, n° 1, 2015.[↩]

- Pour une synthèse, voir Joëlle Zask, Quand la forêt brûle — Penser la nouvelle catastrophe écologiste, Premier Parallèle, 2022.[↩]

- Joëlle Zask, op. cit., p. 15.[↩]

- Joëlle Zask, op. cit., p. 111.[↩]

- Voir entre autres les livres de Bertrand Westphal, Le Monde plausible. Espace, lieu, carte, Éditions de Minuit, 2011 et de Jean-Baptiste Vidalou, Être forêts : habiter des territoires en lutte, Zones, 2017.[↩]

- Yves Lacoste, La Géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre, La Découverte, 2014 (1976).[↩]

- James C. Scott, L’Œil de l’État Moderniser, uniformiser, détruire, La Découverte, 2021. Le chapitre à propos des forêts est disponible en ligne.[↩]

- Agnès Stienne, Bouts de bois — Des objets aux forêts, Zones, 2023, p. 7.[↩]

- Nepthys Zwer et Philippe Rekacewicz, Cartographie radicale — Explorations, La Découverte, 2021, p. 259.[↩]

- Kollektiv Orangotango+ et Nephtys Zwer (dir.), Ceci n’est pas un atlas — La cartographie comme outil de luttes, éditions du Commun, 2023.[↩]

- Joëlle Zask, op. cit., p. 60.[↩]

- Voir la traduction d’un de ses textes, « Les eaux de l’industrie », dans Frédéric Graber et Fabien Locher (dir.), Posséder la nature, Amsterdam, 2022.[↩]

REBONDS

☰ Lire notre article « Revenir au bois : pour des alternatives forestières », Roméo Bondon, juin 2023

☰ Lire notre article « Les forêts, du fantasme occidental à l’émancipation décoloniale », Cyprine et Layé, mai 2022

☰ Lire notre article « Pyrénées : contre une scierie industrielle, défendre la forêt », Loez, octobre 2020

☰ Lire notre traduction « Des graines fugitives », Christian Brooks Keeve, juillet 2020

☰ Lire notre entretien avec la revue Paysageur : arpenter les territoires, mai 2020

☰ Lire notre entretien avec François-Xavier Drouet : « La forêt est un champ de bataille », octobre 2018