Série « Les bidonvilles de Nanterre »

« On en a marre de voir les autres écrire notre histoire, nous sommes mûrs pour l’écrire nous-mêmes. » C’est sur ces mots d’un jeune habitant des bidonvilles de Nanterre, nommé Magressi, que s’ouvre La Menthe sauvage de Mohammed Kenzi. Ce récit, réédité pour la première fois depuis près de quarante ans par les éditions Grévis, fait écho à l’ensemble des tragédies des bidonvilles, des cités de transit et autres foyers Sonacotra qui ont essaimé dans toute la France — de la Folie à Bezons, de Champigny à Aubervilliers, Marseille ou encore Nice. L’historien Victor Collet, à qui on doit l’initiative de cette publication, rappelle ainsi que dans La Menthe sauvage, « bidonvilles, cités de transit et voisinage en HLM sont dépeints avec une rare violence : misère sociale et violences paternelles, brimades et stigmatisations à l’école des Pâquerettes ou Anatole-France ». C’est par des extraits de ce livre que débute notre série consacrée à la mémoire de Nanterre et de ses bidonvilles.

Il fallait bien que je me rende compte de la situation. J’étais un déraciné et une future force de travail qui allait gonfler le personnel des sociétés industrielles du coin. Dans l’attente, le cul entre deux chaises, je cherchais le chemin qui pouvait être mien. Je ne le trouvais ni dans les mœurs de ma communauté ni dans celles des autres. Le paradis de banlieue arrivait à son déclin, la poussière du ghetto me collait encore aux yeux, la boue séchait sur mes groles, l’étau resserrait ses mâchoires de fer. J’étais bien pris dans la toile aux mailles d’acier. Elle était à toute épreuve. Prisonnier entre la place du marché, le béton de la Défense, les cités de transit et les usines du bord de Seine, dans les détritus, isolé, entouré de fils barbelés comme dans une réserve. Cela ressemblait de plus en plus à une étrange faune que venaient périodiquement photographier les touristes. Le tiers-monde aux portes de Paris, ça valait quand même le déplacement. Le zoo prenait naissance, il ne manquait plus que les manèges et les marchands de cacahuètes.

Ils venaient de partout : États-Unis, Allemagne, Hollande, Japon, leurs appareils photos sur le ventre. À chaque fois il fallait s’éclipser au déclic des reflex, pour sauvegarder une partie de notre vie. On avait beau leur dire non, les repousser, ils insistaient, un souvenir comme ça, faut pas le rater : « Faut pas vous fâcher, c’est juste un souvenir ».

Ils sortaient un billet de leur poche en grognant. J’ai même vu des dingues de l’image insister pour prendre en photo les femmes, chose qu’il ne faut jamais faire. Choqués, les jeunes ripostaient violemment. Surpris, le touriste restait là prostré, tout étonné à contempler son film éventré et son appareil dans l’eau boueuse, en criant : « Crazy, crazy ! ». Tout ça sous le regard de nos voisins français, qui avaient déjà appelé le commissariat ! Cela amenait de l’eau au moulin de la commune, qui trouvait là une justification au refus de nous reloger dans un lieu « convenable ».

« Comment voulez-vous qu’ils soient assimilés dans un H.L.M., leur mode de vie est si différent du nôtre, et puis ils sont susceptibles, violents, il faut absolument qu’ils passent d’abord par une cité de transit. »

Voilà le dilemme posé. Le patriarche disait que la ville ne savait plus comment faire disparaître le bidonville, sa démolition lui posait un problème financier. Le soir, en essayant de nous apprendre notre langue maternelle, à la lueur des bougies, il se levait d’indignation contre ce laisser-aller de notre communauté, contre ce fatalisme maghrébin qui créait des nœuds dans la vie des êtres.

« Il faut connaître ses origines, retrouver ses racines, mes enfants, c’est la seule voie possible pour vous dans l’avenir. » Ce que nous racontait le vieillard déplaisait à nos parents, tout les remettait en question et ça, ils ne l’admettaient pas, surtout pas de ce gâteux qui se vantait d’être le seul de la communauté à avoir su garder ses racines. […]

[Monique Hervo | « Bidonvilles de La Folie », 1964-1965 | Collection de la bibliothèque La contemporaine]

L’année 1965 se dessinait à l’horizon lorsque, Hocine, un copain de la bande, s’était mis en tête d’économiser sou par sou pour acheter un flingue. Il en était même arrivé à revendre les consignes de bouteilles. Il disait qu’il en avait marre de cette vie. Il voulait en finir avec cette médiocrité, cette existence misérable qui dévorait son âme d’enfant. Il parlait de mettre fin à sa destinée. En fait il avait d’autres vues, mais nous les cachait. Cette année-là, il y avait aussi beaucoup de remous dans notre patrie, le sol algérien flambait, la radio parlait d’un putsch militaire du colonel Boumédiène. Ils avaient renversé le régime et jeté en prison Ben Bella. D’autres affirmaient qu’il était mort, chacun donnant sa version. L’Algérien payait le prix des discordes de ses dirigeants. Après la révolution, l’effusion de sang.

De France, nous ne comprenions rien à ces querelles souterraines et politicardes. Hocine, qui lisait beaucoup Franz Fanon, appelait ça « l’après-colons ». Les petites guerres de clans, faut bien que les requins se mesurent pour le pouvoir. Ce conflit ne nous perturba pas le moins du monde, l’Algérie était un pays lointain et nous avions nos problèmes à régler avant tout.

Je me retrouvais à l’école de Puteaux où je devais poursuivre ma scolarité. Les autres avaient été éparpillés un peu partout dans la région parisienne. Chacun allait enfin faire sa route seul. La bande n’existait pratiquement plus. Décimée. Nos liens mouraient avec elle, nos horizons n’étaient plus les mêmes et chacun se débattait dans son nouvel établissement où il fallait tout reprendre à zéro, se fabriquer de nouveaux amis. Les seuls moments où nous nous revoyions étaient comptés. À part les quelques débris de nos vieux souvenirs qui persistaient, tout le reste s’écroulait comme un château de cartes.

Le terrain vague, notre ancien territoire, avait été repris par nos petits frères. J’avais rangé mes vieilles histoires dans les oubliettes, tiré un voile sur le bidonville, la pluie effaçait mes empreintes, je léguais mon passé à la solitude et je passais l’éponge sur cet environnement.

Une nouvelle école, puis une autre, les années passaient étrangement. Le tableau noir, les pupitres alignés, l’estrade surplombant le tout et les maîtres qu’on aurait dit sortis d’un même moule se succédaient. J’ai dû vaincre ma timidité, les problèmes qui m’oppressaient pour arriver à me lier avec des Français, faire mon chemin parmi une foule de bras qui voulaient toujours me retenir en leur sein patriotique, crever cet écran où de longs cortèges d’enfants sont en perpétuel exode.

Ma décision prise, je rangeai mon cartable dans l’armoire, je rendis mes livres et pris le large, mettant ainsi fin à tous ces espoirs que mon père ambitionnait à travers moi. […]

[Monique Hervo | « Bidonvilles de La Folie », 1964-1965 | Collection de la bibliothèque La contemporaine]

Un matin, lorsque la communauté se réveilla, elle s’aperçut que les murs qui entouraient l’université s’étaient effondrés sous les coups des étudiants. Le béton était parti en éclats, s’éparpillant un peu partout au travers de la route qui séparait les deux communautés. Épouvantée, prise de vitesse, elle regardait cela d’un œil distant, elle ne comprit pas que l’effondrement de ce mur symbolisait quelque chose de nouveau.

Pour une fois que de jeunes Français essayaient de casser les barrières qui isolaient les uns des autres dans des réserves. Pour une fois qu’ils s’élevaient contre le parcage des différents groupes sociaux, divisés par ethnies, si bien élaboré dans la région parisienne, les immigrés restaient de marbre. Ils ne bougeaient pas d’un pouce, refusant jusqu’au discours séducteur des universitaires. Seuls leurs enfants avaient peut-être saisi le sens de cette démarche. C’était l’occasion pour eux de s’ouvrir à un autre monde. Mai, avec ses défilés sans fin de gens qui criaient leur espoir, se brisait contre l’indifférence du bidonville. Les gens considéraient cette révolte comme un acte de démence, une folie de jeunesse. Ils ne comprenaient pas comment cette partie, dite l’élite de la société, se mettait à contester le système dont elle était issue. Mon père m’interdisait formellement de fréquenter ces individus.

« Je ne veux pas d’histoires avec ces gens-là ni même en entendre parler, ils ne peuvent nous apporter que le malheur. »

C’étaient les mots qu’il me répétait quand je sortais, à mon grand regret. Mais comme chacun sait, l’interdit suscite un attrait tout particulier. C’était en cachette que je filais vers les lieux où ils se réunissaient. Leurs discours avaient ouvert une brèche dans mon esprit. Je me foutais des recommandations du pater et des raclées présumées qu’il me promettait si je passais outre sa volonté. Je m’étais lié d’amitié avec certains étudiants qui venaient distribuer des tracts à l’entrée du ghetto. Ici la révolte estudiantine avait fait mûrir un certain espoir de changement dans la tête des jeunes. Certains commençaient à se poser des questions sur leur condition.

L’État maîtrisa la révolte, il sut isoler l’ouvrier de l’étudiant en semant le trouble dans leurs esprits. La colère baissa d’un ton, la jeunesse rentra ses crocs, les syndicats signèrent Grenelle, on expulsa le « Juif allemand » et le calme revint. On nettoya les graffitis sur les murs, brûla les gourdins qui s’étaient accumulés sur le terrain vague. On rendit les boulons qui avaient servi de projectiles.

Je repartis pour l’usine. La pointeuse reprit son rythme. De même que les cadences. Nos mères ressortaient chercher de l’eau au puits. On rebâtit à toute hâte le mur de la faculté. Ce fut dans un total désintéressement que je repris mon rang au sein de la classe ouvrière. Devant la pointeuse, le délégué syndical distribuant son tract, expliquait le sens de la reprise du travail :

« Chers camarades, nous avons gagné, vive la lutte ! »

Jackie, le Chtimi qui écoutait ça devant la porte, s’insurgea :

« Arrêtez de nous gonfler avec vos conneries, vous savez bien que la reprise du travail est une trahison. Nous sommes vos pions et vous jouez avec nos sentiments sur l’échiquier des grands. Il n’est pas bon de sentir la chaîne, d’être l’esclave, d’avoir un maître, ironisa l’homme. Vous avez voté pour le paradis, le voilà. Regardez donc vos gueules au petit matin, bouffés par le sommeil, regardez la prison-usine avec ses murs sordides, ses administrateurs aux airs hautains, ses chefs crapuleux qui vous font raser les murs et ce faux délégué qui vient nous vanter son manifeste. Rien n’a changé et ne changera dans votre vie, tout ce qu’il raconte n’est que démagogie, que des belles paroles et vous y avez cru, comme d’habitude. Allez, allez, dit-il, en les pointant du doigt, montrez-nous ce qui a changé, dites-moi que je suis dans l’erreur, ne me laissez pas pleurer sur ma lâcheté et sur la vôtre. »

Tout le monde s’était tu pour l’écouter parler. Ces propos les blessaient. Les hommes se regardaient du coin de l’œil, sans mot dire, la salle ressemblait à une église, un silence froid enveloppait l’atmosphère. Quand la sirène retentit, ils prirent leurs musettes, leurs piquets et franchirent la porte métallique qui menait aux ateliers. La reprise était bel et bien consommée, et le Chtimi, avec son discours n’avait rien empêché. Dans l’atelier, chacun essayait de se remettre dans l’ambiance. Les machines tournaient, un bruit infernal montait en crescendo, à vous donner la migraine. Jackie était au bout de la chaîne, assis sur son tabouret. Il observait la démarche des autres, en suivant leurs ombres qui se projetaient sur la paroi d’en face. Les corps semblaient se désarticuler sous l’effort. Une certaine gêne s’était installée, mais personne n’osait aller vers lui. On le guettait de dessous les casquettes dans l’attente d’une réaction. Il devait le sentir aussi. Après un long silence, il se leva, prit son piquet, le jeta en bas de la plate-forme où il était perché, roula son tablier en poussant des jurons. L’atelier entier observait le silence. Pas une tête n’émergea du troupeau immobile, figé dans la position des hommes de scène en salut avant la tombée du rideau.

Cet homme-là avait laissé une sacrée image. Tous en parlaient comme de quelqu’un de bien. Cela n’empêcha pas qu’on ne le revit plus jamais. Il a disparu comme un mirage dans la désillusion du printemps. […]

[Élie Kagan |« Usine Renault de Flins, première fête de Lutte Ouvrière : concert de Claude Nougaro », 31 mai 1971 | Collection de la bibliothèque La contemporaine]

Je continuais à errer dans ce monde où tout se fissurait de partout. Les gens, musette au dos, continuaient leur ronde et des pas lourds et sonores résonnaient dans ma tête. Je suivais la foule, transbahuté de couloir en couloir dans le métro, entre la mère Denis et les jeans Levi Strauss. Quelques graffitis faisaient leur apparition sur le carrelage blanc et brillant, colorant un peu les façades monotones de ce labyrinthe parisien.

J’avais quitté l’usine, mettant ainsi fin à mes rêves et à ceux de mon père. Je perdis ma place dans le troupeau, en même temps que leur estime. Je laissais le ghetto se déteindre au bout de ces voies de chemin de fer. La Seine emportait mes dernières métamorphoses dans ses eaux sales. J’accrochais mes espoirs aux aiguilles de l’horloge de la gare Saint-Lazare, avec tous mes désirs de changer les rapports entre les êtres. De barricade en barricade, d’une porte d’usine à une autre, des cités de transit aux cités HLM, sur ma route se répandait une odeur de merde et de lacrymogène sur un parfum de zones industrielles. Je haïssais ces banlieues, sa police, ses gens, ses enclos, ses barrières qui me retenaient prisonnier et que je voulais à tout prix briser pour en finir avec cet espace étouffant. Je ne recherchais aucun pouvoir, je laissais cela aux politicards véreux qui avaient mis mes espoirs dans la tombe, ceux aux gueules de fouine, renifleurs de scandales qui, juchés sur une table, droits comme la gloire, vedettes minables dans l’environnement grisâtre duquel je rêvais moi, raton, d’échapper. Je creusais mon trou dans le bitume afin de passer par dessous la palissade, mais cela s’avéra perte de temps et d’énergie. Au bout du rouleau, j’en gardais le cal dans la paume des mains, l’esprit malade et mes fugues prenait une forme de désespoir.

J’ai failli crever du gauchisme, j’aurais pu tomber dans le terrorisme aveugle. La chute fut brutale, je me suis aplati le nez sur le pavé, j’ai senti le froid du béton, mais je réussis à me remettre tant bien que mal sur mes jambes, peu à peu, je réappris à me tenir debout. Je laissais Vive La Révolution derrière moi. N’ayant été qu’un sympathisant de ce mouvement, cela me permit de m’en détacher sans blessures. Cela n’avait été qu’une arme pour briser l’isolement dans lequel je vivais en tant qu’étranger.

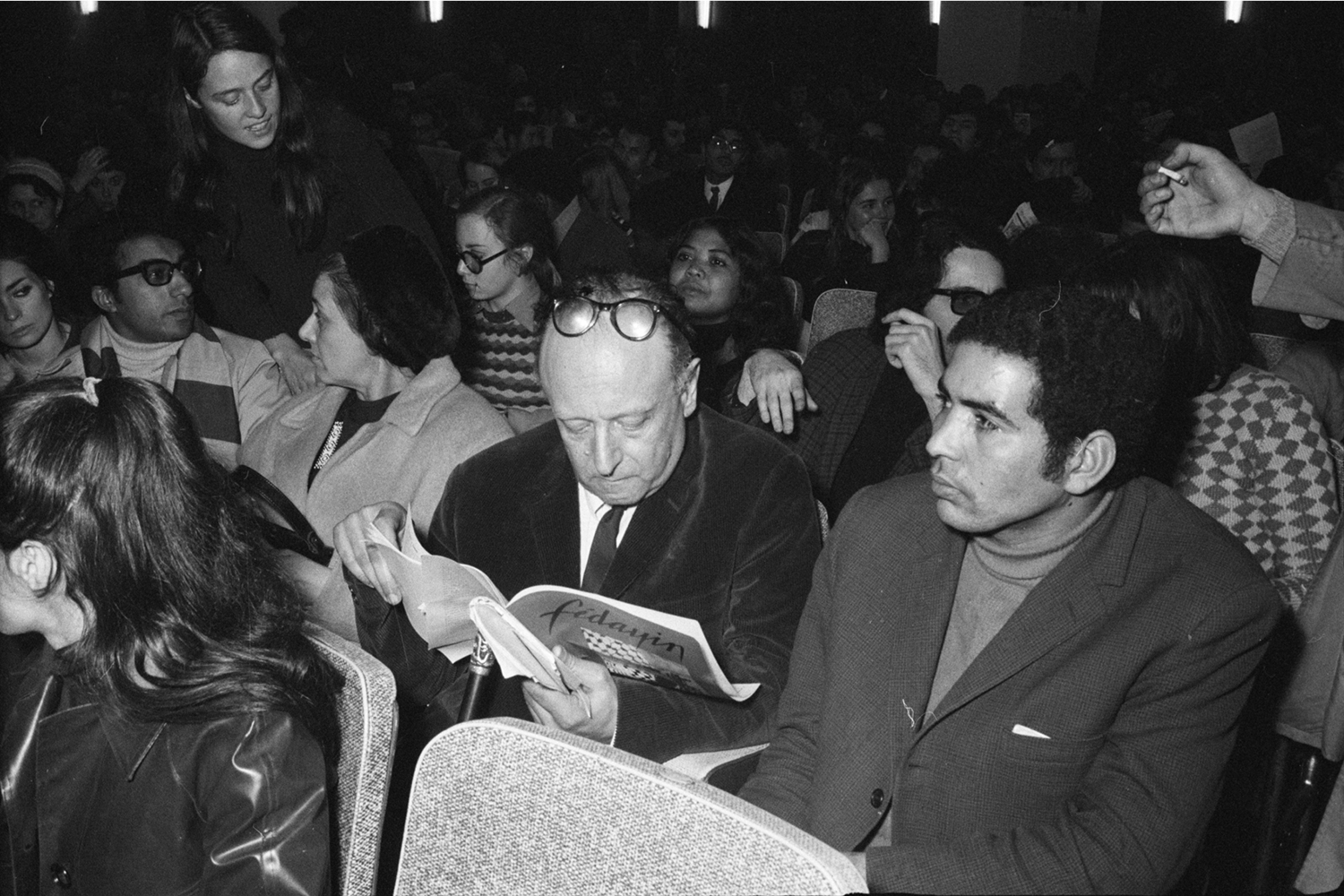

Quelque temps plus tard, je fus sensibilisé par les luttes de la résistance palestinienne. Cela me ramenait à mes origines, mes racines, à ma communauté. Je continuais à me moquer des dires du marabout, mais cela ne m’empêchait pas d’être assis à la même table que lui. La lutte palestinienne avait fait table rase de nos divergences. La révolution en Palestine avait suscité un élan nationaliste, c’était avant tout une révolution arabe et tout Arabe se devait d’en être solidaire. Nous avions trouvé un ennemi commun : le sionisme sur lequel nous braquions nos doigts dénonciateurs. Je pensais trouver ma voie dans ce comité Palestine de Nanterre, entre l’imam et Gilbert Mury, un intellectuel qui régnait sur le groupe avec paternalisme. J’étais arrivé dans ce comité bizarrement, presque par besoin de me prouver qu’on peut être encore utile à quelque chose. Gilbert était un petit homme étrange, sociologue, ancien militant du parti communiste duquel il fut congédié au bout de vingt-six ans de militantisme. Il était trapu, s’appuyant sur sa canne pour s’aider à marcher. C’était un militant très engagé, voué à la cause arabe, c’était même un des fondateurs de la librairie Palestine, mais c’était aussi un homme qui avait besoin de pouvoir. Dans le groupe, il passait pour un sage, que tous respectaient. Plus tard, après certaines actions sur les cités voisines, il avait refusé de participer à nos luttes sur le terrain pour améliorer les conditions des travailleurs immigrés, craignant sans doute le courroux des dirigeants du Parti Communiste Français, de la police et de l’Amicale des Algériens en Europe. Quand on lui disait que l’Organisation de Libération de la Palestine estimait que l’une des aides qu’on puisse lui apporter était de lutter au sein de son propre pays, il répondait que la France était un pays dans lequel il fallait tenir compte de la susceptibilité de la population, que pour servir la cause palestinienne, il ne fallait pas mêler les deux problèmes, les conditions de l’immigration étant un problème délicat, il risquait de heurter la sensibilité des masses. Il résolvait tous les problèmes par des discours protecteurs, arrangeants, ce qui fit dire à Jean-Luc, un militant, qu’il était un « écrase émancipation ». Il voulait dire par là que cet être n’éveillait aucun désir en nous de prendre en main nos propres revendications. Il avait fait un choix. Nous aussi. Nous laissâmes ce padre régner sur son groupe sclérosé avec son garde du corps, Messaoud, un ancien militant du F.L.N., transformé pour la cause en flambant révolutionnaire alors qu’il n’était en fait qu’une petite frappe sans envergure, obtus, violent comme en a toujours fabriqué le patriotisme à coups d’hymne national. Le comité commençait à se déglinguer de toutes parts. Jean-Luc aurait aimé qu’on restructure le groupe, mais la fissure était de taille et nous ne voyions aucune soudure possible. […]

[Élie Kagan | « Concert de Georges Moustaki, conférence de Michel Rocard au cinéma Villiers, comités Palestine à la Mutualité », 14 janvier 1970 | Collection de la bibliothèque La contemporaine]

Les trois détenus étaient en promenade. Lorsqu’ils rentrèrent, ils furent étonnés de me trouver là. Ils me dévisagèrent bizarrement, comme si ma présence les gênait. L’un d’eux s’approcha de moi et me tendit la main : « Salam, je m’appelle Saïd, voilà Ahmed et lui, c’est Miloud, les deux sont de Blida et moi, d’Annaba. »

Après les présentations, je défis mon paquetage pour faire mon lit. Saïd s’était allongé, Miloud fabriquait des sacs pour je ne sais quelle maison et Ahmed lavait ses chaussettes au-dessus de la tinette. En les regardant, je me demandais pourquoi l’Arabe devait traverser des chemins obscurs, était-ce cela le destin de l’étranger ? Fallait-il supporter l’arrogance du petit maton, la haine du flic, le mépris du juge ? Fallait-il toujours ramper comme une limace, de prison en prison avec les maux qui rongent le ventre et l’esprit. Lorsqu’on est derrière les murs, on pense beaucoup. La moindre des choses fait vibrer les sens et on assiste froidement à l’écrasement des êtres. On comprend très facilement alors la véritable fonction de cet univers. Après deux mois dans ces lieux, mon esprit en avait pris un sacré coup. J’assistais à moitié drogué à la naissance de la bête. Elle sortait de mon ventre, monstrueuse, dans un corps étrange fait d’écailles lumineuses, une bête malade dans son esprit déboussolé, une lettre morte, sans voix, lourde en dedans comme une épave, avec un immense désir de crever l’écran et de se déverser en flots sur la conscience humaine.

La nuit, je sursautais dans mon lit, en proie à de terribles cauchemars. Les questions grouillaient dans ma tête. Une voix semblait habiter mon corps, elle marmonnait des mots incompréhensibles, étranges qui me laissaient songeur. Elle parlait de draps-cordes pour atteindre la liberté.

Un matin, Saïd me prit à partie en me reprochant mon comportement fuyant à l’égard de mes compatriotes. Pour lui, la léthargie qui persistait dans ce lieu était le fruit de l’environnement. Que cela me dérange ne changeait rien au quotidien carcéral. Il prétendait que j’avais trop broyé de concepts européens, le gauchisme m’avait poussé dans une autre dimension, que je m’étais détaché d’une certaine réalité. Il voulait que je redescende sur terre pour me mettre au même niveau que mes frères. Il ne se doutait pas combien le fossé était déjà profondément creusé.

Ce qu’aurait aimé Saïd, c’était que je me sois comporté comme tous les autres, que je dise amen à tout ce qui se passait dans la cellule et dans le pavillon E. Même en ayant des concepts maghrébins, je n’aurais jamais pu fermer l’œil sur les brimades que s’infligeaient les détenus entre eux.

Je n’avais que foutre de cette fraternisation, alors que le plus faible devenait immanquablement homosexuel et se transformait en une monnaie d’échange. Un être ne vaut-il pas plus qu’une cartouche de Gauloises ? Où sont les sentiments ? Est-elle morte la tendresse ou l’a‑t-on murée dans cette prison ? Comment accepter alors les propos de Saïd, quand tout était dégueulasse, comment discuter avec les types du 18e quand tous leurs propos se limitent au seul environnement de Barbès, cet univers sordide des putes à 22 francs la passe, des combines minables et des projets à jamais remis au lendemain. Comment ne pas étouffer dans cette cellule, quand les types parlent quotidiennement du fric, des nuits d’or dans les hôtels chics et des filles qu’ils ont « levées », purs objets destinés à satisfaire leur plaisir. Ces Casanova ont des gueules de merdeux et leurs discours puent. La société leur a rongé l’esprit et il ne leur reste plus rien. Ils ont dû meubler leurs mémoires vides d’images libertines au-dessus de leurs moyens et la boue s’est collée à leur peau. C’est un monde où on ne peut crever que violemment. J’ai dégueulé sur leurs rêves et craché sur leurs paysages. Ils ont été offusqués, scandalisés. Ça aurait pu dégénérer si le maton de marbre n’était pas arrivé pour geler l’ambiance avec sa mâchoire d’acier, son visage de plomb vide de tout sentiment humain, semblable à ces robots, ces boîtes à sardines qu’on anime dans les films de science-fiction. Il éteignit la lumière et chacun se tourna le dos. Je m’étais retranché derrière mes paravents, construits en dernière minute pour la circonstance. De là, blotti, je guettais leurs gestes et leurs faits. J’écoutais jusqu’à leurs cauchemars en me demandant parfois si crever n’arrangerait pas tout. Le jeu en valait-il encore la chandelle. En remuant tout cela dans mon cerveau, je me suis retrouvé seul devant la glace, dans l’ombre, à éplucher mes souvenirs.

[lire le deuxième volet | Bidonvilles : l’enlisement]

Texte extrait de Mohammed Kenzi, La Menthe sauvage, éditions Grevis, 2022.

Photographie de bannière : Monique Hervo | « Bidonvilles de Nanterre : Rue des Bels-Ebats », 1959–1962 | Collection de la bibliothèque La contemporaine

REBONDS

☰ Lire le texte « La corrida d’Islero », Éric Baratay, novembre 2022

☰ Lire notre récit « Le triangle — une marche dans Aubervilliers », Loez, juin 2022

☰ Lire notre récit « Tout ce qui vit », Élie Marek et Elias Boisjean, mai 2022

☰ Lire le texte « 99 », Marc Nammour, avril 2022

☰ Lire notre récit « Drôle de temps, ami », Maryam Madjidi, janvier 2022

☰ Lire les textes « Combien de fois », Claro, décembre 2021