Texte inédit pour le site de Ballast

Depuis plus de trente ans, nous assistons à une vive montée en puissance de l’abstention. Si la plupart des commentateurs (journalistes, personnel politique ou sociologues) s’accordent pour en faire l’un des problèmes majeurs des démocraties représentatives contemporaines, l’abstention découle avant tout de l’exclusion d’une partie croissante de la population — celle-ci ne participe pas à la prise de décision. L’abstention, avance l’auteur, s’avère donc loin d’être un problème pour l’ordre établi : elle « permet au contraire de désarmer la critique du capitalisme contemporain ». ☰ Par Pierre-Louis Poyau

Il est devenu un lieu commun pour les politiques de tout bord, au lendemain de chaque élection, de proclamer, avec des trémolos dans la voix, la victoire du « parti de l’abstention ». De 19,65 % aux élections présidentielles de 2012, le taux d’abstention s’est élevé à 50 % lors des départementales de 2015, avant de redescendre à 41 % aux régionales de décembre dernier. Depuis les années 1970, l’abstention a augmenté de 12,6 points pour la présidentielle, de 7,8 pour les municipales, de 16,9 pour les législatives et de 18,9 pour les européennes. Il s’agit, par ailleurs, d’un phénomène général. Depuis 1945, la participation dans les vingt-deux pays les plus développés a chuté de 5,5 points ; en un quart de siècle, la participation aux élections européennes dans les pays de l’Union a quant à elle connu une baisse de 14 points1.

À gauche, les réponses au phénomène abstentionniste sont multiples. Deux courants, toutefois, se dégagent clairement. Il y a ceux qui, à l’instar du Comité pour un boycott actif de l’élection présidentielle, font de l’abstention un outil de délégitimation de l’ordre politique établi. Partant de l’hypothèse selon laquelle « quel que soit le candidat choisi, on peut être sûr que, s’il est élu, il fera le contraire de ce qu’il a promis2 », ils estiment que l’élection présidentielle est un piège pour le mouvement social. Une abstention massive aurait l’avantage de mettre en lumière, de manière éclatante, le caractère anti-démocratique du système électoral contemporain. Au-delà du geste abstentionniste, il faudrait que « les partisans du boycott se regroupent, forment des comités et débattent, non pas du choix d’un individu, qui irait exercer le pouvoir à notre place, mais des transformations de l’organisation politique et sociale, qui redonneraient à chacun d’entre nous les moyens d’une existence décente et une prise sur notre destin collectif3 ». Encore majoritaire, l’autre grand courant continue à voir dans l’abstention un problème. Les militants, syndicalistes et intellectuels à l’initiative d’un appel à faire « front commun » en 2017 s’inscrivent dans ce second courant. Selon eux, l’abstention conduirait « à un très dangereux face à face entre néolibéralisme et national-populisme4 ». Persuadés qu’une réussite, même en demi-teinte, de la gauche radicale aux élections présidentielles de 2017 aurait la vertu de dynamiser le mouvement social, ils appellent à un rassemblement « du PCF, du PG et de La France insoumise, d’Ensemble, d’EELV et des groupes de socialistes critiques, ceux de l’Appel des cent, les assemblées citoyennes créées dans le cadre du Front de gauche ainsi que les citoyennes et citoyens, celles et ceux qui se sont mobilisés depuis des mois contre la politique du gouvernement3 ».

« Il est devenu un lieu commun, au lendemain de chaque élection, de proclamer, avec des trémolos dans la voix, la victoire du

parti de l’abstention. »

Il est intéressant de relever qu’une participation accrue ne changerait sans doute pas fondamentalement la donne électorale. Un sondage Ifop effectué au lendemain des élections régionales de 20155 semble montrer que les abstentionnistes, dans l’hypothèse où ils auraient été contraints de voter, se seraient comportés sensiblement de la même manière que le reste des électeurs. Le phénomène abstentionniste dénote cependant une lassitude croissante vis-à-vis du fonctionnement des régimes démocratiques contemporains. Dans les médias, chacun y va de son analyse des causes du phénomène : du Parisien qui pointe la faible adéquation entre « offre » et « demande » politiques6 à l’ineffable Raphaël Enthoven qui, sur les ondes d’Europe 1, fustige la fainéantise des abstentionnistes, des ingrats qui « négligent les acquis que d’autres ont payé de leur vie et voudraient des droits sans devoirs7 ». Quoi qu’il en soit, tous s’accordent à présenter le phénomène comme un grave problème pour la démocratie. De leur côté, les sociologues abondent en explications diverses. Classiquement, la sociologie se propose de rendre compte du comportement abstentionniste par le faible niveau d’instruction, l’exclusion économique et sociale. Si ces grilles d’analyse ne sont pas dénuées de fondement, elles n’épuisent pas le problème et se heurtent, depuis quelques années, à un démenti cinglant : la hausse spectaculaire du niveau d’instruction dans les pays de l’OCDE ne semble pas pouvoir enrayer le phénomène abstentionniste, bien au contraire.

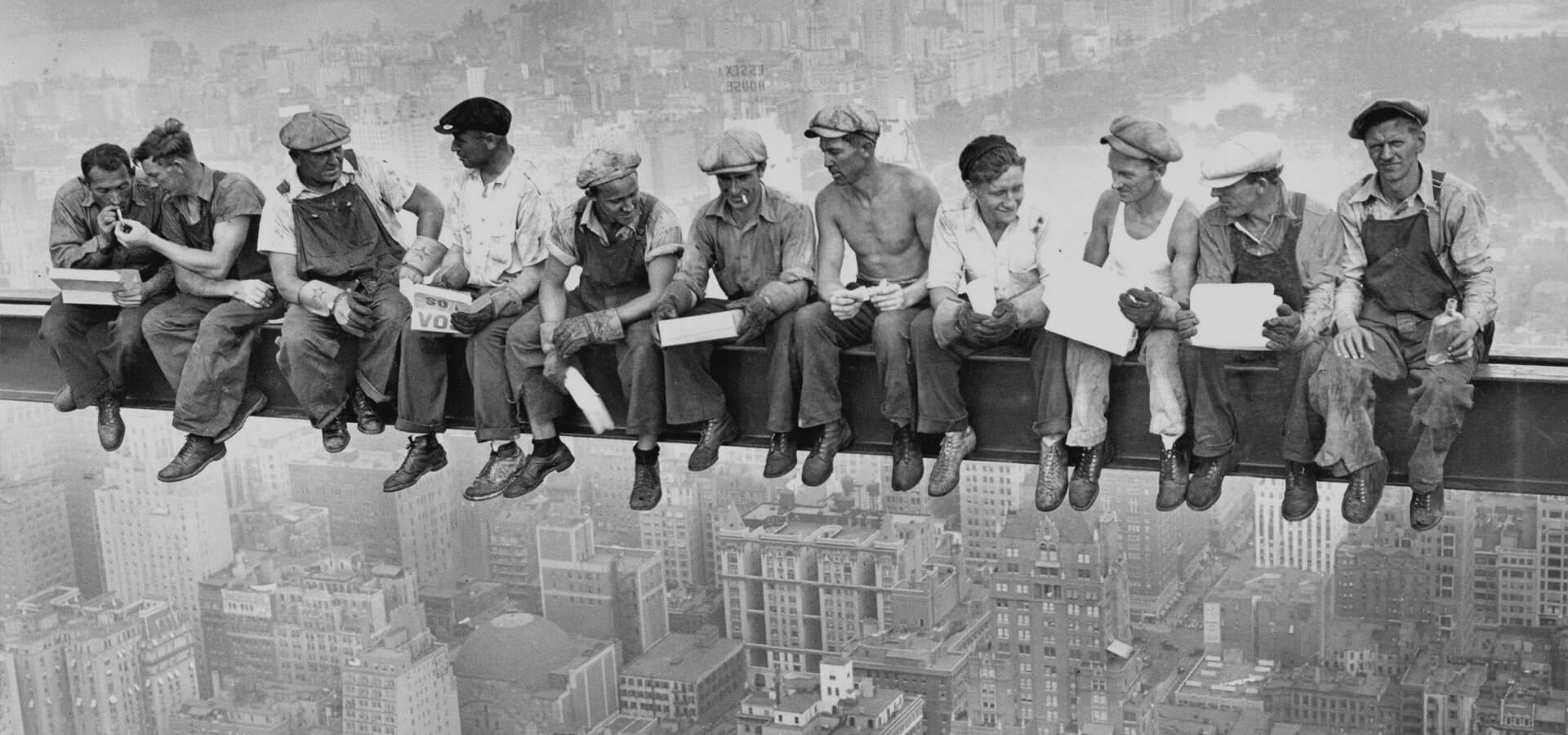

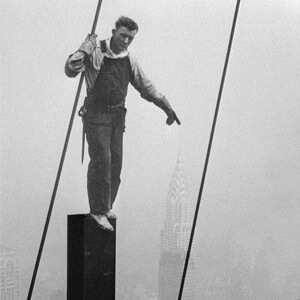

Décembre 1932, USA (BETTMANN/CORBIS)

Entre 1995 et 2002, les inscriptions dans l’enseignement supérieur ont augmenté de 50 % en Grèce, en Hongrie en Islande ou en Pologne, de 20 % en Espagne, en Finlande, en Irlande ou en Suède. Ce qui n’a pas empêché une impressionnante baisse de la participation8. Dans le sillage des travaux de l’économiste Gary Becker et des théoriciens du « choix rationnel », certains sociologues font quant à eux de l’abstention le résultat d’un calcul d’utilité. À la veille d’une élection, les individus calculeraient l’éventuel bénéfice qu’ils pourraient tirer de la participation politique. Si ce bénéfice est nul ou marginal, l’électeur ne se déplace pas. Ce paradigme consumériste d’explication de l’abstention, sous l’impulsion de l’impérialisme universitaire de la science économique, gagne du terrain chez les sociologues. Au-delà des diverses propositions d’explication du phénomène, journalistes, sociologues et économistes s’accordent à voir dans l’abstention un problème majeur, symbole du dysfonctionnement des régimes démocratiques contemporains.

« Yamina, la mère de Joris, est née en France dans les années 1950. Elle s’installe avec ses sœurs dans le quartier de Bassens, dans un appartement où

les fêtes virent au forum militant».

Mais l’abstention est-elle réellement un problème pour tout le monde ? Cette question d’une brûlante actualité fait écho à une vive controverse ayant opposé, dans les États-Unis des années 1970, les politistes Seymour Martin Lipset et Morris Jones au grand historien antiquisant Moses I. Finley. Les deux premiers sont alors les grands représentants de ce qu’il est convenu d’appeler la théorie élitiste de la démocratie. Développée par les sociologues italiens Vilfredo Pareto et Gaetano Mosca au début du XXe siècle, prolongée par Joseph Schumpeter, cette théorie est particulièrement en vogue chez les politistes américains des années 1960–1970. Ses concepteurs voient dans la démocratie un régime intrinsèquement vicié par une dangereuse tendance à la complaisance pour la violence. Selon Lipset, au sein d’un régime démocratique, le peuple mécontent, « les déracinés, ceux qui ont connu l’échec ou se retrouvent privés de contacts sociaux » risquent de se tourner vers « des mouvements extrémistes9. » De ce fait, l’apathie politique, l’abstention et la non-participation doivent être vues comme bénéfiques. Comme l’écrit Morris Jones dans un article au titre éloquent, « Défense de l’apathie », cette dernière s’avoue, en politique, « un contrepoids aux fanatiques qui constituent le véritable danger qui menace la démocratie libérale » ; elle a « un effet bénéfique sur l’ambiance de la vie politique10 ». La démocratie promue par les théoriciens élitistes se doit d’être représentative et libérale. Comme l’affirmait déjà Schumpeter, le principe démocratique réside dans le choix de représentants compétents et non dans la participation directe à la vie politique. Les procédés mis en place aux États-Unis tout au long du XXe siècle pour écarter les Afro-Américains du vote ne sont pas sans faire écho à cette défiance vis-à-vis de la participation politique des classes populaires. Nombre d’États du sud du pays ont ainsi mis en place, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, des taxes électorales dont le montant prohibitif tenait à l’écart du vote les habitants des ghettos noirs11.

Éminent spécialiste de la démocratie athénienne, brillant helléniste victime du maccarthysme, Moses Finley entre dans la polémique avec la publication, en 1973, de Democracy Ancient and Modern. Cet ouvrage, étude comparative des démocraties athénienne et moderne, se veut une réponse à Lipset et ses épigones. Selon Finley, l’apathie, loin d’être une composante bénéfique de la démocratie, témoigne de la déliquescence des régimes démocratiques modernes. Elle est l’expression de la frustration d’un peuple qui s’est vu couper l’accès à la délibération et à la prise de décision : « Loin d’être une condition nécessaire et saine de la démocratie, l’apathie est une réponse par le repliement sur soi à l’inégalité d’accès des différents groupes d’intérêts auprès de ceux qui prennent les décisions ; en d’autres termes, une réponse à l’évolution politique qui a assigné à la légalisation par l’autorité une primauté fonctionnelle par rapport à l’articulation des intérêts12. » Dans son ouvrage d’enquête sur les quartiers nord de Marseille, qui lui valut le prix Albert Londres en 2014, le journaliste Philippe Pujol rend compte de ce phénomène d’exclusion politique avec acuité. À travers l’histoire de Joris, chômeur de 27 ans, Pujol illustre les ravages que trente ans d’exclusion politique ont provoqué dans les ghettos desdits quartiers. Yamina, la mère de Joris, est née en France dans les années 1950. Elle s’installe avec ses sœurs dans le quartier de Bassens, dans un appartement où « les fêtes virent au forum militant ». En 1983, elle participe à la Marche pour l’égalité et contre le racisme. Trente ans plus tard, elle raconte : « Ce qui devait être un processus de politisation a été cassé, on a réduit une prise de conscience politique de classe à une protection du bon petit beur avec Touche pas à mon pote

13. » Le père de Joris, Pierre Godard, syndicaliste historique, fut l’un des premiers à se dresser contre le système clientéliste à Marseille. Malgré cet héritage militant, Joris ne vote pas. « Quand on le croise, on a l’impression que toute sa jeunesse s’est jetée dans un canal. Il ne lui reste que la désillusion qui prend la forme de l’apathie14. »

Septembre 1930, USA (BETTMANN/CORBIS)

Trente ans d’exclusion économique, sociale et politique ont mené à une dépolitisation massive des quartiers populaires. Loin d’être un problème pour l’ordre établi, l’abstention permet au contraire de désarmer la critique du capitalisme contemporain et d’étouffer les velléités militantes des milieux populaires. L’exclusion politique n’a toutefois pas encore éradiqué tout effort de politisation. Ainsi de l’association Made in Bassens qui, dans les quartiers nord de Marseille, s’efforce de promouvoir les solidarités et d’encourager les mobilisations collectives. Ses efforts ont « percé des portes et des fenêtres dans les murs du ghetto15. » Les causes invoquées pour expliquer l’abstention sont nombreuses. Certaines relèvent de la faiblesse théorique la plus insigne (la fameuse thèse du « désintérêt croissant pour la chose politique »), d’autres comportent une part de justesse (ainsi de celles qui blâment le rapprochement aussi spectaculaire que désespérant du PS et de la droite), mais toutes ne touchent que trop rarement à l’essentiel. L’abstention découle avant tout de l’exclusion d’une partie croissante de la population de la participation à la prise de décision.

Photographie de couverture : RCA Building, USA, septembre 1932 (Bettmann Collection/Corbis)

- MUXEL Anne, « L’abstention : déficit démocratique ou vitalité politique ? », Pouvoirs 1/2007 (n° 120) , pp. 43–55.[↩]

- « Pour un boycott actif de l’élection présidentielle », Libération, 20 mars 2016.[↩]

- Ibid.[↩][↩]

- « En 2017, faisons Front commun ! »[↩]

- LAURENT Samuel, « Elections régionales : pourquoi les abstentionnistes n’auraient rien changé au résultat », décembre 2015.[↩]

- « Résultats régionales : les raisons d’une forte abstention », Le Parisien, 7 décembre 2015.[↩]

- « Abstention : piège à cons », Europe 1, 7 décembre 2015.[↩]

- « Le niveau d’instruction progresse dans les pays de l’OCDE mais des obstacles demeurent », Regards sur l’éducation, septembre 2004.[↩]

- LIPSET, Seymour Martin. L’Homme et la politique, Paris, Seuil, 1963. p. 194.[↩]

- MORRIS JONES, W. H., Political Studies 2, 1954. pp. 25–37.[↩]

- BENN MICHAELS Walter, The Trouble with Diversity. How We Learned to Love Identity ans Ignore Inequality, Metropolitan Books, 2006.[↩]

- FINLEY, Moses. Démocratie antique et démocratie moderne, Payot, 2003. p. 120.[↩]

- PUJOL Philippe, La Fabrique du monstre — 10 ans d’immersion dans les quartiers nord de Marseille, la zone la plus pauvre d’Europe, Les Arènes, 2016, p. 144.[↩]

- Ibid. p.146.[↩]

- Ibid. p. 155.[↩]

REBONDS

☰ Lire notre article « L’émancipation comme projet politique », Julien Chanet, novembre 2016

☰ Lire notre entretien avec Hervé Kempf : « On redécouvre ce qu’est la politique », juillet 2016

☰ Lire notre article « Rebattre les cartes de la politique française », Pablo Castaño Tierno, mai 2016

☰ Lire notre entretien avec David Graeber : « Nos institutions sont antidémocratiques », décembre 2015

☰ Lire notre entretien avec Nadia Hathroubi-Safsaf : « Marche pour l’égalité : il n’y a pas d’évolution concrète », octobre 2015

☰ Lire notre entretien avec Lino : « Tout est fait pour que le peuple n’ait jamais la parole », juillet 2015