Texte inédit pour Ballast | Série « Au quotidien le sport »

Qu’on le dise quotidien, populaire, apolitique, aliénant ou émancipateur, le sport renvoie à des réalités contradictoires : difficile d’adopter une approche unique face à un méga-événement spectaculaire ou à l’éducation physique et sportive (EPS) obligatoire à l’école. Ce grand écart entre les situations et les valeurs associées explique que les dirigeants des formations de gauche, notamment communistes, se soient emparés du sport comme d’un outil utile à leur lutte et que, dans le même temps, le sport puisse s’épanouir pleinement dans un système capitaliste et libéral. L’historien Igor Martinache propose ici une approche croisée du sport et des partis de gauche, sans oublier le rôle qu’ont joué les fédérations du sport au travail et les organismes d’éducation populaire. En bute avec la théorie critique radicale du sport, il reformule la question de fond qui a animé notre série « Au quotidien le sport » : comment peut-on promouvoir un sport populaire et émancipateur dans une société capitaliste ? Huitième et dernier volet.

[lire le septième volet | « Sport et capitalisme vert : des records quoi qu’il en coûte »]

Sans prétendre apporter ici une réponse définitive, voilà quelques éléments de réponse à un débat moins trivial qu’il n’y paraît. En effet, s’il est un point sur lequel s’accordent les critiques et les thuriféraires du sport, c’est que, compte tenu de ses profondes implications sociopolitiques, celui-ci est une chose bien trop sérieuse pour être laissée aux seuls sportifs, alors même que les dirigeants de cet univers social particulier s’emploient à entretenir la fiction de son apolitisme afin de conserver les coudées franches3. Non sans succès jusqu’à présent, quand on voit le contraste entre la place sociale et économique du sport dans nos sociétés et le peu d’intérêt que continuent de lui manifester les dirigeants politiques au-delà des gains en termes d’image qu’ils escomptent en s’affichant au stade4.

Le sport, cheval de Troie du capitalisme ?

« Le sport serait une chose bien trop sérieuse pour être laissée aux seuls sportifs, alors même que les dirigeants de cet univers social particulier s’emploient à entretenir la fiction de son apolitisme. »

Sans conteste, le courant de pensée qui a mis le plus en avant cette dimension politique du sport est celui, emmené par le sociologue Jean-Marie Brohm, qui s’est autodésigné « théorie critique radicale du sport ». Comme son nom l’indique, celui-ci se réclame de la Théorie critique développée par les philosophes de l’École de Francfort, dont Theodor Adorno et Max Horkheimer sous les plus fameux représentants, qui se revendiquent eux-mêmes de la double filiation de Marx et de Freud5. C’est ce double appareil, théorique et conceptuel, que ses tenant·es mobilisent afin d’analyser le fait sportif contemporain qu’elles et ils placent au cœur de la domination capitaliste contemporaine. Dès le milieu des années 1960, Jean-Marie Brohm, alors professeur d’éducation physique et sportive (EPS) , et quelques autres militant·es d’obédience trotskiste, publient leurs premiers textes contre l’esprit sportif, notamment au sein de la revue Partisans publiée par François Maspero. C’est en 1976, avec la publication par Jean-Marie Brohm de sa thèse de doctorat intitulée Sociologie politique du sport6, que cette approche se systématise. L’auteur commence par y pointer le grand flou sémantique qui entoure la notion de sport avant de proposer sa propre définition :

« Le sport est un système institutionnalisé de pratiques compétitives à dominante physique, délimitées, codifiées, réglées conventionnellement, dont l’objectif avoué est, sur la base d’une comparaison de performances, d’exploits, de démonstrations, de prestations physiques, de désigner le meilleur concurrent (le champion) ou d’enregistrer la meilleure performance (record). Le sport est donc un système de compétitions généralisées, universelles, par principe ouvertes à tous, qui s’étend dans l’espace (toutes les nations, tous les groupes sociaux, tous les individus peuvent y participer) ou dans le temps (comparaison des records entre diverses générations successives) et dont l’objectif est de mesurer, de comparer les performances du corps humain conçu comme puissance sans cesse perfectible. Le sport est donc en définitive le système culturel qui enregistre le progrès corporel humain objectif, c’est le positivisme institutionnalisé du corps7 ».

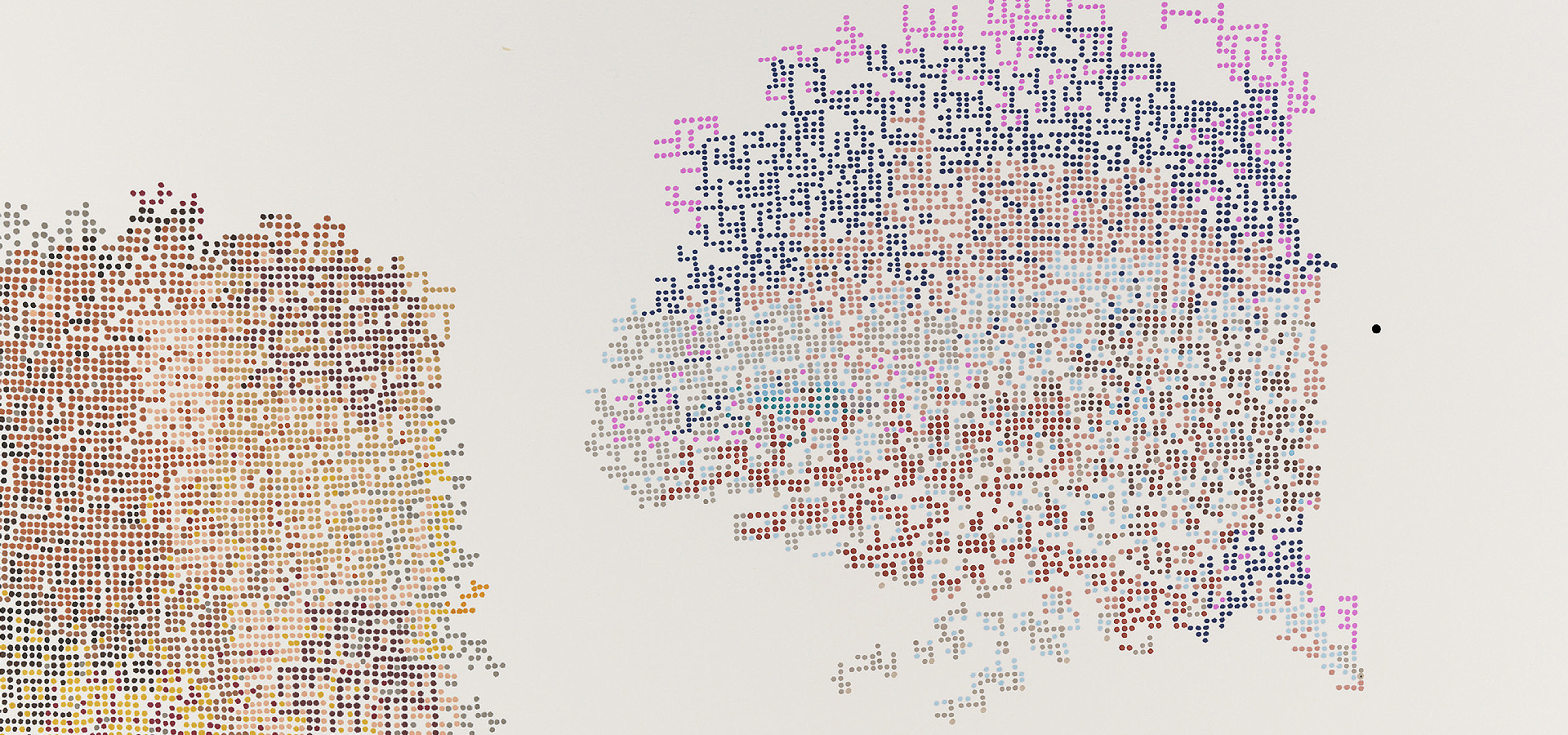

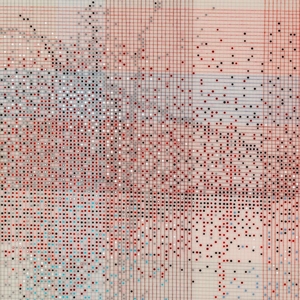

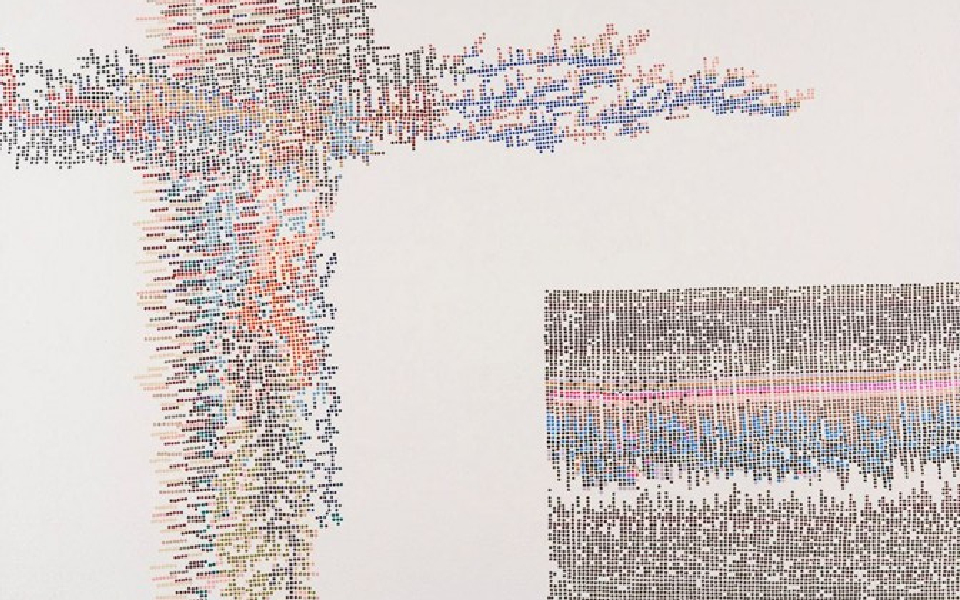

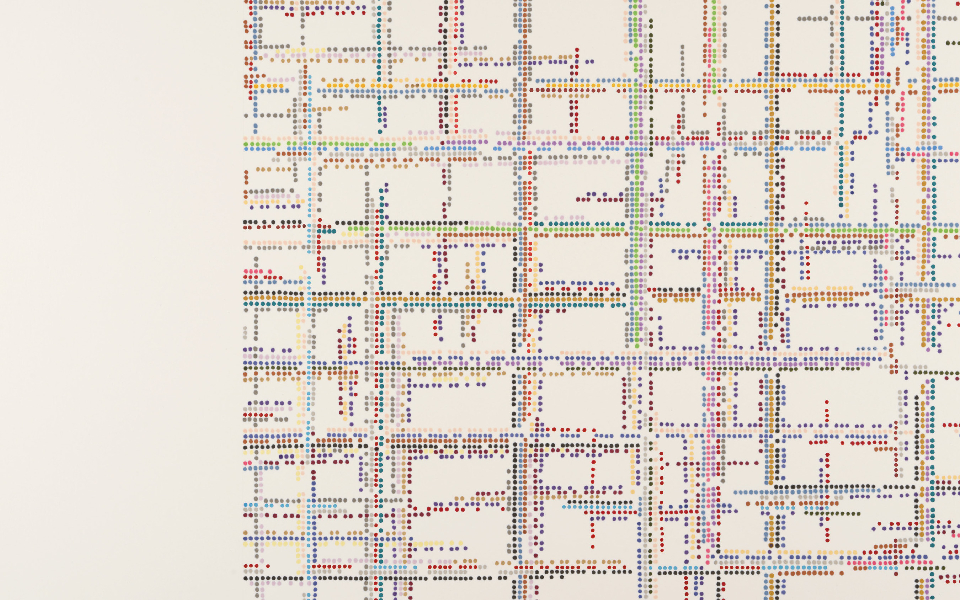

[Károly Keserü]

Outre qu’elle a le mérite de dissiper les confusions tenaces qui entourent le terme, cette définition met l’accent sur la dimension institutionnelle du sport moderne, c’est-à-dire sur l’existence d’instances qui fixent de manière relativement arbitraire les règles du jeu tout en se parant d’un vernis d’universalité, et donc d’objectivité. Là réside ainsi le caractère éminemment politique du sport : créer des classements à partir des normes que ses dirigeants édictent, tout en les faisant passer pour immuables. Mais l’analyse de Jean-Marie Brohm ne s’arrête pas là. Cette institution du sport moderne s’appuie selon lui sur quatre piliers qui ne sont autres que ceux de la société marchande capitaliste : le rendement, la hiérarchisation, la bureaucratie et la publicité. Il n’est donc pas fortuit que le sport et le capitalisme modernes aient pris leur essor de concert au même moment et à partir du même foyer : l’Angleterre du tournant du XIXe siècle. Le sport pousserait en quelque sorte à son paroxysme la logique de rationalisation qui anime le capitalisme moderne en l’appliquant au corps humain, imposant aux pratiquant·es une mobilisation de tous les instants pour espérer remporter la compétition. Non seulement celui-ci reproduirait et légitimerait les inégalités et injustices sécrétées par le mode de production capitaliste, à travers les rapports de classe, de sexe ou de race notamment, mais il diffuserait une sorte d’« hétérophobie primaire », au sens de peur haineuse de l’Autre, aussi bien sur les terrains entre les adversaires qu’entre les supporters. Il ne s’agirait en effet pas seulement de vaincre l’autre mais de l’écraser, voire de l’annihiler, comme le trahit le langage ordinaire. Les tenant·es de cette théorie critique expliquent enfin que l’institution sportive a besoin de masses de spectateurs, qui seraient elles-mêmes véritablement « crétinisées » et autorisées à déchaîner leurs pires instincts, y compris meurtriers, comme en témoignerait l’issue parfois tragique des affrontements entre supporters de football.

En bref, le sport agirait comme un véritable cheval de Troie de l’aliénation capitaliste, se présentant sous les atours d’un parangon de vertus, telles que la paix, l’amitié entre les peuples, l’égalité, la santé et on en passe, alors qu’il participerait en réalité à réifier les individus et leurs corps, les inclinant à commettre les pires violences, tant vis-à-vis des autres que de soi-même, à travers l’entraînement intensif, les privations et le déni de la douleur qui l’accompagnent. Loin d’être de simples dérives qu’il s’agirait de prévenir et sanctionner, les différents maux attribués au sport lui seraient consubstantiels, à commencer par le dopage et autres triches qui alimentent de véritables « mafias » dont les dirigeants eux-mêmes sont parties prenantes. Appareil idéologique d’État, le sport ne constituerait pas une simple couche superstructurelle parmi d’autres, mais un condensé de toutes les autres, fonctionnant comme un « masque opaque qui enveloppe de ses brumes les rapports sociaux » de production en les faisant passer pour des rapports naturels entre hommes égaux, participant ainsi à maintenir l’ordre existant et contribuant à la répression de ses contestations. Ce conservatisme réactionnaire s’incarne de manière exemplaire dans la figure du baron Pierre de Coubertin, dont Jean-Marie Brohm rappelle l’élitisme, la misogynie et le racisme, loin des images d’Épinal qui circulent encore à son égard, tandis que le véritable visage des Jeux olympiques modernes qu’il a largement contribué à fonder a été révélé par l’édition de 1936 à Berlin, vitrine du régime nazi et de son idéologie qui a également fait entrer la compétition dans une autre dimension8.

« Le sport agirait comme un véritable cheval de Troie de l’aliénation capitaliste, se présentant sous les atours d’un parangon de vertus, telles que la paix, l’amitié entre les peuples, l’égalité, la santé. »

Suite à sa thèse de 1976, Jean-Marie Brohm s’est employé à diffuser son approche du sport dans de très nombreuses publications : ouvrages, articles, revues (comme Quel corps ? puis Quel sport ?), interventions médiatiques dans la presse à grand tirage, la radio ou la télévision9. S’il s’abreuve à de nombreuses sources théoriques, n’hésitant pas à citer des auteurs peu suspects d’affinités politiques avec lui, comme Maurice Duverger ou Jacques Ellul, le principal promoteur de la Théorie critique n’a en revanche pas de mots assez durs envers les sociologues, et ceux du sport en particulier. Jean-Marie Brohm pourfend ainsi Norbert Elias et Eric Dunning10, coupables selon lui d’avoir inscrit le sport dans le processus de civilisation des mœurs dépeint par le premier, mais aussi Pierre Bourdieu et, surtout, Georges Vigarello, son condisciple à l’École normale supérieure d’éducation physique (ENSEP) au début des années 1960. Les sociologues du sport sont ainsi globalement coupables à ses yeux de faire le jeu de l’institution sportive. Toutefois, l’ennemi principal de la Théorie critique du sport reste néanmoins le Parti communiste français (PCF) qui développe une approche fondamentalement opposée.

La promotion d’un sport éducatif et culturel

Si dans l’Hexagone, d’autres partis, syndicats ou groupement militants, notamment anarchistes11, ont développé leur propre approche politique du sport, nul ne s’y est attelé de manière aussi durable et approfondie que le Parti communiste français12 (PCF). À l’origine, ce sont toutefois des militants socialistes qui investissent la question en fondant dès 1907 un premier club baptisé Union sportive du Parti socialiste (USPS), puis l’année suivante une Fédération sportive athlétique socialiste (FSAS). Il s’agissait alors pour eux, via l’activité sportive, de contrecarrer les velléités d’embrigadement des classes laborieuses par le patronat et par l’Église, qui avaient déjà lancé leurs propres fédérations. En 1919, la Fédération sportive du travail (FST) voit le jour et rejoint l’année suivante la nouvelle Union internationale d’éducation physique et sportive du travail lancée par des militants travaillistes de plusieurs pays européens dans la bourgade helvétique de Lucerne. Le IIIe congrès de l’Internationale communiste à Moscou en juillet 1921 lance pour sa part une Internationale rouge des sports (IRS) visant à « unir toutes les organisations ouvrières et paysannes de sport et de gymnastique », tout en précisant dans ses statuts que « le sport et la gymnastique ne sont pas le but poursuivi, mais seulement un moyen de lutte des classes prolétariennes » pour « renverser l’ordre capitaliste13 ». Et, deux ans plus tard, les militants communistes conquièrent la majorité de la FST, qui quitte alors l’Internationale de Lucerne pour l’IRS. Les socialistes minoritaires créent cependant une autre FST qui reste affiliée à la première, tandis que la décennie suivante fait l’objet d’un affrontement important entre les deux fédérations homonymes, en même temps qu’elles ne cessent d’essayer d’attirer à elles les brebis ouvrières égarées par les « mercantis du sport bourgeois », comme ils les qualifient de manière récurrente dans leurs articles.

[Károly Keserü]

Sans doute cette lutte fratricide à gauche pour la définition et l’encadrement du « bon » sport populaire explique-t-elle en partie, avec la forte répression exercée à son encontre par les pouvoirs publics, que le mouvement du sport ouvrier se soit moins développé dans l’Hexagone que dans d’autres pays du continent européen14. Il n’empêche que derrière cette réfraction, sur le terrain du sport, de la vive opposition entre révolutionnaires et réformistes, se posent avec acuité des questions cruciales quant au rôle du sport dans le combat pour l’émancipation humaine. Si, au-delà de la nécessité de diffuser son accès à l’ensemble des travailleurs et travailleuses15, les deux FST s’accordent sur la nécessité d’encadrer directement la pratique sportive, elles diffèrent en revanche sur l’objectif poursuivi : le sport vaut-il pour lui-même, comme moyen spécifique d’éducation, ou encore comme préparation corporelle à la révolution armée ? C’est cette dernière option qui l’emporte chez les dirigeants de la FST communiste, alors largement majoritaire en termes d’adhérents, ce qui n’empêche pas cette dernière de dénoncer l’instrumentalisation par les organisations bourgeoises du sport à des fins d’enrôlement guerrier. L’autre contradiction forte qui traverse la fédération communiste réside dans sa posture à l’égard du champ politique : alors qu’elle fustige les revendications d’apolitisme de son homologue réformiste, ses dirigeants ne cessent de proclamer leur indépendance à l’égard du parti communiste, tout en s’employant au sein de ce dernier à appeler ses militants à rejoindre la FST.

Quoiqu’il en soit, cette expérience de politisation radicale du sport ouvrier par la pratique s’achève en 1934 avec la réunification du sport ouvrier au sein de la nouvelle Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT) face à la menace fasciste. Si celle-ci continue de promouvoir une alternative au « sport bourgeois » dont elle continue à condamner l’obsession pour la performance et les dérives marchandes et chauvines, l’horizon révolutionnaire, lui, s’estompe fortement. La vision d’un sport ouvrier au service de la lutte des classes laisse la place à celle d’un sport « populaire », autonome et accessible au plus grand nombre. Alors que l’IRS et l’Internationale de Lucerne se rapprochent dans la dénonciation et l’appel au boycott des Jeux olympiques de Berlin en 1936 et organisent en parallèle une Olympiade populaire à Barcelone — finalement annulée devant l’avancée du coup d’État de Franco —, la FSGT participe à la dynamique du Front populaire. Au cours de cette période, l’organisation connaît une augmentation sans précédent de ses effectifs, qui atteignent les 120 000 adhérents dès 193816. En 1937, le PCF organise une grande conférence nationale dans laquelle le sport occupe une place importante, sous l’impulsion notamment de Georges Marrane, maire d’Ivry-sur-Seine et co-président de la FSGT. Durant la Seconde Guerre mondiale, Auguste Delaune et Robert Mension, évincés de la tête de la FSGT par le régime de Vichy, fondent un réseau de résistants baptisé « Sport libre » qui contribue notamment à reprendre par les armes le siège de la FSGT à la Libération et participe à la création de deux publications qui vont se perpétuer après-guerre : le quotidien Sports et l’hebdomadaire Miroir-Sprint.

Une variété de canaux et d’actions

« Des manifestations sportives

populairess’efforcent de tenir ensemble la revendication d’unsport pour touset la valorisation du sport de haute performance, à travers notamment lesexploitsdes sportifs du Bloc de l’Est. »

Toute une nébuleuse de militant·es communistes du sport se développe ainsi à partir de cette période, mêlant notamment professeurs d’EPS, journalistes et élus locaux, qui circulent entre la commission sport nationale du parti17, la FSGT18, la Confédération générale du travail (CGT)19 ou le Syndicat national d’éducation physique (SNEP)20. Ils y promeuvent, non sans certaines nuances selon les organisations et les périodes, une vision du sport comme instrument d’éducation et élément à part entière de la culture, indissociable de la science et des arts, et s’emploient ainsi à élargir son accès au plus grand nombre, que ce soit au sein de l’école, dans le monde du travail et dans la ville. Tandis que les parlementaires communistes revendiquent des moyens budgétaires plus importants pour le développement du sport, les maires déploient des efforts conséquents en la matière, tant par la construction d’installations que par les subventions allouées aux clubs locaux, le plus souvent affiliés à la FSGT, sans oublier l’organisation de manifestations sportives « populaires », comme l’Humarathon ou le meeting international d’athlétisme de Saint-Denis lancé en 1984. Ceux-ci s’efforcent de tenir ensemble la revendication d’un « sport pour tous » et la valorisation du sport de haute performance, à travers notamment les « exploits » des sportifs du Bloc de l’Est.

Les champions sont ainsi célébrés dans la presse communiste sportive, à condition toutefois qu’ils incarnent les vertus du peuple, et non les dérives du sport marchand. Il s’agit pour les responsables communistes du sport de ne pas s’aliéner les classes populaires, mais de profiter de ces figures pour promouvoir un certain système de valeurs, en même temps que de faire l’éloge des sociétés socialistes qui les mettraient déjà en œuvre. Les circulations internationales sont alors nombreuses : des athlètes de haut niveau viennent par exemple garnir les rangs de certains clubs français par l’intermédiaire de réseaux liés au PCF, et à un niveau plus « modeste », des voyages d’étude, des jumelages ou des stages sont organisés par différentes associations, municipalités ou syndicats21. Pour autant, si les militant·es du sport communistes font sans surprise l’éloge de l’organisation du sport sous les régimes socialistes, tant par les moyens qui y sont consacrés, par le statut d’athlètes d’État dont bénéficient les meilleurs, que pour leur avance supposée en matière de sciences et de méthodes d’entraînement sportifs, ils développent également leurs propres réflexions théoriques et innovations pratiques22, notamment au sein des stages Maurice Baquet organisés par la FSGT entre 1965 et 197523. La fédération sportive affinitaire a ainsi joué un rôle important dans la promotion du sport féminin et la mixité de genre, et l’autonomie des pratiquant·es en déplaçant les règles des sports existants, comme l’illustre le football à sept auto-arbitré lancé dans les années 1960.

[Károly Keserü]

Les communistes avancent cependant constamment sur une ligne de crête dans leur souci de promouvoir le sport, car s’ils mettent en avant ses potentialités éducatives, ils doivent aussi lutter sur deux fronts : d’une part, ils s’opposent à un gouvernement de droite qui délaisse la question et la livre au marché capitaliste, et de l’autre, ils font face à des critiques plus ou moins radicales du sport qui contestent notamment le potentiel éducatif de la compétition, ce qui se traduit notamment par de vifs débats au sein du principal syndicat d’enseignant·es d’EPS, avec l’émergence éphémère d’une « tendance du manifeste » regroupant les promoteur·ices de la théorie critique radicale. Ce faisant, les militant·es communistes tendent à feutrer de plus en plus leurs coups à l’égard du « mouvement sportif », c’est-à-dire des fédérations olympiques, qu’ils rejoignent dans la promotion de la « cause du sport » en dépit d’un déficit de démocratie interne qui y perpétue jusqu’à aujourd’hui un entre-soi de « vieux mâles blancs bourgeois ». Leurs critiques à l’égard des Jeux olympiques s’atténuent fortement dès lors que l’URSS y est intégrée en 1952 lors des jeux d’Helsinki, et tout juste s’emploient-ils à promouvoir un cadrage différent de celui des médias capitalistes dominants. Pris sans doute par leur propre passion sportive, les dirigeants communistes, à l’instar de George Marchais, vont même refuser de suivre les pays socialistes dans leur appel au boycott des Jeux de Los Angeles de 1984, qui répond à celui par les États-Unis de ceux de Moscou, quatre ans plus tôt, pour protester contre l’invasion de l’Afghanistan par les troupes soviétiques.

Cette attention importante accordée au sport, des décennies durant, par le PCF trouve une certaine consécration nationale, lorsqu’en 1997, la communiste Marie-George Buffet accède au ministère de la Jeunesse et des Sports dans le gouvernement dit de la « gauche plurielle » de Lionel Jospin. Elle s’efforce de mettre en œuvre certains éléments de la « ligne » de son parti : promotion du sport féminin, lutte contre le dopage, développement du sport au travail, démocratisation des fédérations, garantie d’accès au spectacle sportif télévisé24. Sans oublier le partage avec le monde sportif amateur des recettes que génèrent les droits de retransmission télévisuels via une taxe spécifique sur ces dernières qui rendent plus concrète l’« unité du sport » chère — dans les discours surtout — aux dirigeants du mouvement sportif25. Redevenue députée, Marie-George Buffet a continué à relayer à l’Assemblée les revendications de son parti, auxquelles s’est notamment ajoutée la défense des supporters, soumis à une criminalisation croissante et à un renchérissement des places visant à les chasser des tribunes au profit de spectateurs plus calmes et plus solvables26.

Une lutte inaboutie ou perdue d’avance ?

En transposant dans le domaine sportif l’analyse décapante de Theodor Adorno et Max Horkheimer à propos de la culture27, la Théorie critique radicale du sport fait voler en éclat l’essentialisme des valeurs et des bienfaits supposés du sport, ces mêmes valeurs que s’échinent à défendre ceux qui en tirent profit — dirigeant·es fédéraux et firmes capitalistes en tête. Néanmoins, ce faisant, elle tombe dans l’écueil inverse en venant naturaliser ses conséquences néfastes. Cette démarche spéculative fait ainsi peu de cas de la diversité des réceptions et investissements de sens des pratiquant·es et spectateur·ices de sport, et verse, à l’instar des philosophes de l’École de Francfort, dans un légitimisme culturel élitiste qui consiste à considérer les classes populaires comme des masses aliénées, ce qui contribue sans doute à expliquer sa faible audience, en dépit de relais médiatiques non négligeables. À l’opposé, les militant·es communistes du sport ont tenu compte de la plasticité du sport et ont tâché d’identifier les conditions le constituant comme un outil d’émancipation plutôt que de domination, allant jusqu’à revendiquer un « droit au sport » pour tous et toutes. Non sans parfois sous-estimer l’aliénation dont font l’objet les sportives et sportifs, notamment dans les classes populaires. Se rejoue ainsi dans cette lutte pour la définition légitime d’une approche authentiquement communiste — et populaire ! — du sport, la tension entre misérabilisme et populisme qui traverse une bonne partie de la sociologie et de la littérature consacrée aux classes populaires28. Si cet affrontement est incontestablement fécond, tant sur le plan intellectuel que pratique, incitant à explorer des voies différentes pour desserrer l’emprise de la compétition au profit de diverses formes de solidarité, il demeure néanmoins en arrière-plan une question cruciale : jusqu’à quel point est-il possible de promouvoir un sport populaire et émancipateur dans une société capitaliste ?

Photographie de bannière : Károly Keserü

- Allusion à son essai fameux, Max Weber, L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Gallimard, 2004 (1905).[↩]

- Voir à ce sujet les travaux d’Alain Ehrenberg, dont Le Culte de la performance, Paris, Calmann-Lévy, 1994, où celui-ci montre notamment comment, au cours des années 1980, les champions sportifs sont passés du statut de symboles de l’arriération des classes populaires à celui de parangons de l’excellence sociale, à côté des entrepreneurs économiques.[↩]

- Voir à ce propos Jacques Defrance, « La politique de l’apolitisme. Sur l’autonomisation du champ sportif », Politix, n° 50, p. 13–27.[↩]

- En la matière, Emmanuel Macron constitue un cas d’école, assénant, trois jours avant le début de la Coupe du monde de football masculine au Qatar, qu’« il ne faut pas politiser le sport » (Le Monde, 17 novembre 2022), avant de faire deux fois l’aller-retour à Doha pour assister aux matches de l’équipe de France, non sans prendre la pose en faisant mine de consoler ces joueurs à l’issue de leur finale perdue.[↩]

- Voir Jean-Marc Durand-Gasselin, La Théorie critique, La Découverte, 2023.[↩]

- Jean-Marie Brohm, Sociologie politique du sport, Presses universitaires de Nancy, 1992 [1976].[↩]

- Jean-Marie Brohm, op.cit., p. 89 (souligné dans l’original).[↩]

- Jean-Marie Brohm, 1936. Les Jeux olympiques à Berlin, André Versaille Éditions, 2008.[↩]

- Il a également constitué un petit cercle de partisans autour de lui, tels que Michel Caillat, Marc Perelman, Patrick Vassort ou Fabien Ollier, mais s’est aussi régulièrement brouillé avec plusieurs d’entre eux.[↩]

- Norbert Elias et Eric Dunning, Sport et civilisation. La violence maîtrisée, Paris, Fayard, 1994 [1986].[↩]

- Voir par exemple Wally Rossel, Éloge de la passe. Le sport comme apprentissage des pratiques libertaires, Paris, Éditions Libertaires, 2012.[↩]

- Il faut également rendre justice au Parti socialiste (PS) qui s’est très tôt investi sur la question.[↩]

- Sport ouvrier, 10 décembre 1923.[↩]

- Pour une vue d’ensemble, voir André Gounot, Les mouvements sportifs ouvriers en Europe (1893–1939), Presses universitaires de Strasbourg, 2016.[↩]

- Non sans assigner toutefois celles-ci à une place distincte et relativement en marge. Voir Marianne Amar, « La sportive rouge (1923–1939). Pour une histoire des femmes au sein du sport ouvrier français », dans Pierre Arnaud (dir.), Les Origines du sport ouvrier en Europe, L’Harmattan, 1994, p. 167–191.[↩]

- Elle en compte actuellement autour de 240 000, répartis dans 4 200 clubs.[↩]

- Pour une présentation de cette dernière par certains de ses acteurs, voir Yvon Adam, René Moustard et Marcel Zaidner, « Table ronde sur l’histoire de la commission sportive du Parti communiste français », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, n° 120, 2013, p. 117–134.[↩]

- Sur cette dernière, voir notamment Fabien Sabatier, Histoire des organisations sportives communistes en France au XXe siècle, PUG, 2013.[↩]

- Voir Jean-François Davoust et Igor Martinache, Du sport ouvrier au sport oublié, Le Geai bleu, 2013.[↩]

- Voir Michaël Attali et Benoît Caritey (dir.), Le SNEP, une histoire en débat, Éditions universitaires de Dijon, 2005.[↩]

- On peut notamment évoquer l’investissement de la FSGT dans la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud, et aujourd’hui les échanges soutenus avec les sportives et sportifs palestinien·nes.[↩]

- Igor Martinache, « Simples passeurs ou créateurs ? Les dirigeants du sport communiste français face au modèle sportif de l’Est (1923–1991) », Staps, n° 125, 2019, p. 15–30.[↩]

- Voir Paul Goirand et al., Les stages Maurice Baquet 1965–1975. Genèse du sport de l’enfant, L’Harmattan, 2004.[↩]

- Un sujet qui a acquis une plus grande acuité depuis, avec l’accaparement de la diffusion du football professionnel par des chaînes payantes, notamment le groupe qatari BeINSPORTS, ou l’organisation de matchs en nocturne à Roland-Garros destinés à être diffusés par la multinationale Amazon.[↩]

- Igor Martinache, « Le ministère Buffet (1997–2002) : contraintes et contradictions dans la mise en œuvre d’une politique sportive de gauche », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, n° 120, 2013, p. 103–115.[↩]

- Voir par exemple cet article de presse : « Marie-George Buffet : Sans les supporteurs, le sport n’a plus le même sens », La Nouvelle République, 21 mai 2020.[↩]

- Theodor Adorno et Max Horkheimer, La dialectique de la Raison, Gallimard, 1974 [1944].[↩]

- Claude Grignon et Jean-Claude Passeron, Le Savant et le Populaire, Seuil, 1989.[↩]

REBONDS

☰ Lire notre entretien avec Mickaël Correia : « Le football : un instrument d’émancipation », avril 2018