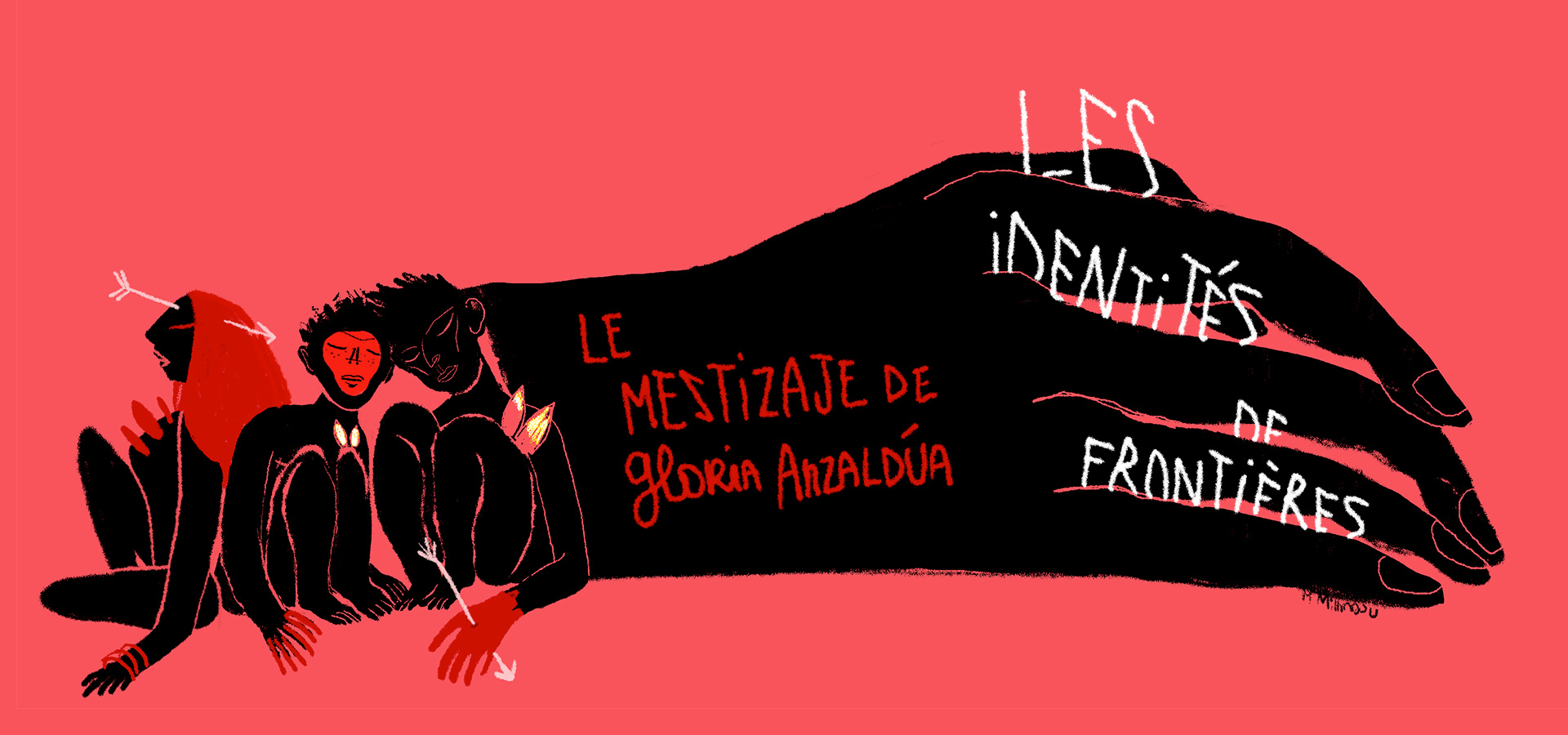

Semaine « Les identités-frontières de Gloria Anzaldúa »

Gloria Anzaldúa est née au Texas en 1942, à la frontière du Mexique. On la connaît notamment, outre-Atlantique, pour l’ouvrage choral1 qu’elle a copublié en 1982 : la première grande tribune des poètesses féministes non-blanches. Fille d’ouvrier, la théoricienne chicana du « mestizaje » (« métissage ») et de la pensée queer n’a eu de cesse de travailler ses concepts à même la ligne de démarcation qui séparait ces deux États frontaliers : une ligne comme une « blessure », disait-elle. Anzaldúa a fait le choix, alors controversé, d’une écriture où se mélangent toutes ses langues : l’espagnol, le nahuatl uto-aztèque et l’anglais. Exilée dans son propre pays, car trop mexicaine ; exilée au sein des luttes de sa communauté, car lesbienne et féministe ; exilée des champs d’études féministes étasuniens, car trop proche de sa culture familiale : Gloria Anzaldúa, disparue en 2004, s’est employée à penser la création d’espaces à même de fortifier ces vécus et ces identités composites. Nous avons publié un portrait d’elle dans notre dernier numéro papier ; nous prolongeons ce texte par une semaine thématique qui lui sera ici consacrée : comment appréhender la question des appartenances à partir de son œuvre, encore méconnue dans l’espace francophone ? Pour commencer, la traduction d’un texte qu’elle a écrit en 1992.

« Nous — femmes de couleur, personnes issues de la classe ouvrière et homosexuel·les — refusons en bloc que nos histoires, nos récits et nos théories se trouvent pillés, soient rendus invisibles ou utilisés contre nous. »

La réalité du multiculturalisme déstabilise les hommes blancs et met à mal leurs habitudes en ouvrant la voie à d’autres histoires et d’autres points de vue. Il dérègle le récit officiel fantaisiste qui a dominé l’histoire de ce pays, brise le fantasme d’une nation monoculturelle et interroge l’histoire coloniale du gouvernement américain, non seulement de l’intérieur mais aussi en pointant du doigt ce qu’il commet à l’extérieur de ses frontières. Ce multiculturalisme rejette les guerres américaines dans le tiers-monde2 en même temps que la domination impérialiste des Amériques. Cet « Autre », nous insistons, ne peut être mis dans un même panier, les problèmes écartés d’un revers de main, les différences effacées. Nous — femmes de couleur, personnes issues de la classe ouvrière et homosexuel·les — refusons en bloc que nos histoires, nos récits et nos théories se trouvent pillés, soient rendus invisibles ou utilisés contre nous. Nous résistons aux tentatives néoconservatrices d’inversion du pouvoir, lesquelles s’évertuent à nous dire soi-disant puissants, et eux impuissants. Cette idée raciste ignore les voix de ceux qui composent la colonne vertébrale du patrimoine des États-Unis. Quelques disciplines — on pense aux études féministes, aux études ethniques, à certains segments des études américaines et latino-américaines — sont ouvertes d’esprit et réceptives à d’autres manières de voir, et sont également poreuses à la littérature des personnes non-blanches. Mais force est de constater que la plupart des administrations restent fermement campées sur leurs positions. Ils possèdent le pouvoir depuis la création de ce pays, et n’entendent pas l’abandonner facilement. Au milieu de ces attaques d’un autre âge, les personnes de couleur, les ouvriers et les Blanc·hes progressistes de l’Académie continuent de lutter avec acharnement pour faire de leurs identités plurielles un miroir du vrai visage des États-Unis — un visage qui assumerait son aspect mélangé, hybride et métissé.

À la fois enseignante et écrivaine mestiza3 [métisse] issue de plusieurs cultures, je suis également gouine Chicana Tejana [texane] issue d’un milieu ouvrier. Impliquée dans la lutte anticoloniale qui s’oppose à l’assimilation de nos littératures, je revendique un espace linguistique qui implique ma langue et mon histoire personnelle. Les féministes métisses comme moi cherchent des moyens de transformer les pratiques pédagogiques et institutionnelles afin qu’elles reflètent la diversité des personnes et puissent protéger les étudiant·es de couleur, les homosexuels et les lesbiennes contre la violence raciste et hétérosexiste. Les femmes de couleur et les ouvrier·es ont été à l’avant-garde de ce mouvement avant même que le terme « multiculturel » ne soit largement repris. Nous avons formulé la nécessité de créer des champs d’études qui nous représentent, revendiqué des approches pédagogiques qui ne nous réduisent pas au silence et exigé des bourses qui puissent questionner les hiérarchies du pouvoir en place. Nous tenions à ce que nos histoires, nos connaissances, nos regards soient acceptés et validés non seulement dans les universités mais également dès la primaire, le collège et le lycée. Les racines d’une éducation multiculturelle se trouvent dans les expériences vécues, au sein des luttes des femmes de couleur et dans celles des ouvriers comme des ouvrières. Non pas que d’autres n’aient pas travaillé en ce sens, mais nous sommes présent·es depuis le début, conscient·es que l’apprentissage dépend de la considération de tous les points de vue — ceux des personnes blanches, des personnes de couleur, des personnes métissées — tout en s’inspirant de las lenguas [des langues] de nos peuples. […]

[Maya Mihindou | Ballast]

Nous conjuguons notre expérience politique au présent ; raison pour laquelle nous nous méfions de la manière dont des concepts tels que « multiculturalisme », « altérité » et « diversité » peuvent être traduits. Ces termes sont et ont été utilisés contre nous, vidés de leur puissance et rendus « neutres », dépouillés de leur potentiel d’émancipation. L’agenda politique se réduit à des efforts de surface — une cuisine internationale, des vêtements ethniques et des halls d’entreprises et d’aéroports décorés de couleurs et d’œuvres d’art indigènes. […] La diversité est considérée comme un petit plus qui ne perturbe aucune zone de confort. Elle n’est plus qu’une note de bas de page ou une annexe dans le psychisme des gens. Nos cultures, nos langues, nos réflexions et nos productions artistiques sont catégorisées, transformées en produits commerciaux ou en contes exotiques sans lien avec la réalité. […]

« La diversité est considérée comme un petit plus qui ne perturbe aucune zone de confort. Elle n’est plus qu’une note de bas de page ou une annexe dans le psychisme des gens. »

Mestiza, qui est en réalité un terme ancien, est un mot qui parle de nos traversées communes en tant que personnes hybrides. J’ai voulu investir ce mot car il est plus inclusif qu’un mestizaje simplement racial. La plupart des Chican@s4, des Latin@s, des Asiatiques et des Amérindiens sont de sang-mêlé. Moitié chicano/moitié blanc, moitié japonais/moitié blanc, et ainsi de suite. Cet autre racial, ou « nos/otras« 5 — un mot que j’ai divisé volontairement pour laisser voir que « nous » est à la fois formé de nous et des autres —, creuse les mots qui révèlent nos héritages. La nouvelle mestiza est un symbole qui fragilise l’hégémonie […], qui brise les labels théoriques utilisés pour nous manipuler et nous contrôler […]. Percer des trous dans leurs compartiments, dans leurs théories, c’est commencer à briser les murs. Celles qui entrent tels des mules de Troie dans les académies, intégrées par le système universitaire, courent le risque d’être récupérées. Retenues captives entre les murs, biberonnées aux grandes théories. Elles sont fatiguées que leur esprit soit occupé par des hommes blancs, cansadas de la reconquista de la mente [fatiguées par la reconquête de leur esprit], épuisées par cette occupation qui leur faire perdre la tête. Elles n’en peuvent plus d’être flinguées par la langue, par l’écriture, par les discours théoriques. Le stylo est une arme qui est utilisée contre elles. Le stylo est cette arme qui fait de nous des prisonnières de guerre au cœur des usines de production intellectuelle. Mais nous apprenons à manier le stylo. […]

Une crise d’identité

À la tête de ces mouvements, ces nouvelles mestizas se sentent souvent usées par le prix qu’elles ont dû payer pour une éducation qui ne les a pas prises en compte. La facture est élevée pour les féministes de couleur, pour les chercheurs et chercheuses queer, les activistes et les artistes qui produisent de nouvelles connaissances, conscient·es de pouvoir faire entrer de nouvelles représentations dans l’enseignement supérieur. Nous, métisses de plusieurs cultures, savons bien ce qu’il en coûte de franchir les frontières, nous connaissons les dangers mais ne cessons jamais de traverser ces lignes de feu. Chicana tejana, patlache, mujer del nuevo mundo [Chicana texane, lesbienne, femme du nouveau monde], je suis fatiguée d’être la voix contre-émancipatrice, fatiguée d’être le retour du refoulé, la femme symbolique aux traits amérindiens. Les États-Unis sont en pleine crise d’identité. Les conservateur·trice·s voudraient que l’enseignement supérieur reste une institution euro-anglo6. Ils veulent garder un pays euro-anglo, agrandir le monde euro-anglo, impérialiser le tiers-monde. Mais notre présence rend complexe leur hégémonie. Car nous disons : « Yo también soy America. » [« Moi aussi je suis l’Amérique »] L’Amérique ne s’arrête pas aux frontières mexicaines et canadiennes : elle englobe l’Amérique du Nord, l’Amérique centrale, l’Amérique du Sud et le Canada. Il ne faut plus confondre ce mot d’Amérique avec les États-Unis. Ce sont toutes ces terres rassemblées, el Nuevo Mundo [le Nouveau Monde]. Mais cette crise d’identité ne concerne pas seulement les personnes hétérosexuelles blanches et monoculturelles qui dénoncent l’invasion du multiculturalisme sur les campus. La crise est également ressentie par les métisses, par les personnes de couleur, les femmes et les lesbiennes qui habitent tant de réalités différentes. […]

[Maya Mihindou | Ballast]

Les personnes métisses intériorisent toutes ces conceptions […]. Nous nous déformons en les subissant. Et parmi nous, beaucoup se sont arrachées de leurs communauté ethniques, de leurs communautés de races, de leurs communautés de classes. Nous sommes en quête de termes et de manières d’être dans le monde qui ne nous détruisent pas complètement ni ne nous assimilent, afin de donner sens à nos histoires et d’en tirer des enseignements pour ceux qui viendront après nous. […] La nouvelle mestiza est dans une tour d’ivoire entourée de murs blancs. Il est difficile de franchir la porte et beaucoup n’y parviennent pas. Mais une fois qu’elle l’a franchie, elle devient une sorte de cheval de Troie, une « mule » de Troie infiltrée dans la forteresse, porteuse de nouvelles idées. Cette mission devient vite très lourde pour elle, car elle porte une triple responsabilité. Celle d’étudier la culture dominante qu’on lui dit d’apprendre grâce à la bourse obtenue. Celle de tenter de découvrir des choses en lien avec sa propre culture, de demander la permission d’interroger d’autres sujets, de rédiger des articles et de proposer de nouveaux champs de recherche. Ses intérêts peuvent dépasser ce que lui permet sa bourse anglaise ou américaine. Accablée par le poids de ces tâches, elle se retrouve séduite et absorbée par le système au lieu de le subvertir. […]

« Issue de la classe ouvrière, j’ai eu beaucoup de mal à obtenir les avantages du statut d’écrivain. Avant ça, on m’a fait taire, on m’a rendue invisible. »

Ces murs et ces portes closes qui entourent les champs de recherches et les bâtiments du savoir sont conçus pour que nous n’y entrions pas et pour nous retenir captives si nous y parvenons. On demande à la métisse de gravir de hautes marches. Faire le lien entre les différentes réalités sera toléré, mais vous serez seule. L’attachement à sa communauté pourra entrer en contradiction avec sa quête intellectuelle, surtout quand celle-ci renie l’altérité. Mon expérience en est un bon exemple. Lorsque j’ai commencé mes études supérieures, j’étais l’une des deux seules Chicanas du département de littérature comparée de l’université du Texas à Austin. Je me suis sentie isolée et marginalisée. Quand je suis partie après avoir terminé mon cycle de cours, deux conseillers sont venus me rappeler que nous vivions en « Amérique » et qu’il n’existait pas de littérature chicana. Au début et au milieu des années 1970, les études féministes n’étaient pas encore des sujets reconnus par l’université. Je n’étais pas autorisée à proposer une approche multiculturelle des études féministes et de la littérature chicana et espagnole. Pourtant, étudier uniquement la littérature américaine-anglaise et latino-américaine ne me satisfaisait pas. […] Aujourd’hui [en 1992, ndlr], parce que je suis une autrice publiée et une personne payée pour mes conférences, les professeurs m’écoutent. Est-ce qu’ils prennent en compte ce que je dis ? C’est une autre affaire.

[…] Nous sommes des rats de bibliothèque qui rongeons les canons ; des termites qui grignotons les fondations. C’est un combat de se faire une place, de changer l’académie afin qu’elle n’invalide, n’éradique ou n’écrase pas les liens que nous entretenons avec nos milieux d’origines. Pour la classe ouvrière et les gens de couleur, cela signifie qu’il faut savoir briser les barrières qui nous ont empêché·es d’entrer dans les universités. Issue de la classe ouvrière, j’ai eu beaucoup de mal à obtenir les avantages du statut d’écrivain. Avant ça, on m’a fait taire, on m’a rendue invisible. […] Je suis passée du côté des « pauvres » à celui des « nantis », eux que j’ai toujours considérés comme des oppresseurs. J’ai l’habitude de traverser beaucoup de frontières. Passer dans le camp des oppresseurs fabrique une identité complexe. Ce que je suis pose problème. Notre gestion de l’argent est programmée par notre classe d’origine. L’endoctrinement est si profondément ancré en nous qu’il est difficile d’en sortir. Les personnes issues de la classe ouvrière ont du mal à franchir les barrières de classe qui existent dans les institutions du savoir — ce sont ces mêmes barrières qui les empêchent d’aller à l’école, de s’exprimer, de faire entendre leur voix. Les nouvelles mestizas […], précurseuses, vivent dans des zones frontalières entre les cultures, les races, les langues et les sexes. Dans cet état à l’entre-deux, la mestiza peut être médiatrice, traductrice ; elle sait négocier et naviguer à l’intérieur de ces différents lieux. Nous sommes quotidiennement en négociation avec ces mondes, conscientes que le multiculturalisme est une façon de les voir et les interpréter mais est, aussi, une méthodologie de résistance.

[Maya Mihindou | Ballast]

Les théories du mestizaje : l’inscription des frontières

[…] Ces notions de mestizaje permettent d’autres lectures de la culture, de l’Histoire et des arts, en prenant en compte ceux des dépossédés et des marginaux. Les textes produits par des personnes ayant plusieurs cultures révèlent ce qu’il en est de cette lutte pour décoloniser la subjectivité. Pour ces personnes, il ne s’agit pas simplement de saupoudrer un peu de leurs traditions et de remettre sur table cette vieille opposition binaire : « Nous avons raison / eux ont tort. » Il s’agit de rendre complexe ces dichotomies en ne cessant d’interroger la manière dont ces personnes négocient plusieurs mondes au quotidien. […] Mon identité est toujours en mouvement ; elle change à mesure que je traverse chaque jour des univers différents : celui de l’université, celui de ma communauté d’origine, celui de mon travail, de la communauté lesbienne, militante et universitaire. Être une Chicana n’est pas suffisant. Être intellectuelle n’est pas suffisant. Être écrivaine n’est pas suffisant. Être d’origine ouvrière ne l’est pas non plus. Ces identités font toutes parties de moi, mais aucune n’est tout à fait ce que je suis. Je ne peux pas dire : ça, c’est la vrai moi. Je suis tout ça à la fois. Les personnes blanches qui s’entourent d’amis de divers milieux et qui s’intéressent à différentes cultures deviennent des métis intellectuels. Peut-être ne sont-ils pas des métis émotionnels, et certainement pas métis d’un point de vue biologique, mais il peut y avoir de l’empathie entre les personnes de couleur et les personnes blanches, sensibles et politiquement conscientes. […]

Les théories de la Découverte

« Si elle est une femme de couleur, être un pont signifie qu’elle est présente dans le monde blanc, qu’elle se fait traductrice et médiatrice. »

[…] La base fondamentale des théories de la « Découverte » révèle la dévastation du colonialisme. Notre lutte contre le colonialisme, qui dure depuis 500 ans, se poursuit alors même que le gouvernement américain consacre 87 milliards de dollars à faire de la publicité sur les 500 ans de cette « découverte ». Ils vont réquisitionner trois navires — le Niña, le Pinta et le Santa Maria — depuis l’Angleterre en direction de trois villes différentes du pays : New York, Washington et Boston. Parmi les organisateurs certains disent : « Oui, montrons un peu de l’histoire des Indiens. » Un maigre morceau est érigé en symbole, bien vite digéré et lissé, comme ils savent le faire de leurs théories hégémoniques. Nous ne célébrons pas le génocide et la résurgence d’un nuevo racismo y la reconquise de al mente [d’un nouveau racisme et de la reconquête de nos esprits].

Con los ojos y la lengua como pluma en la mano izquierda7

Afin de rester en vie et de ne pas se faire trop malmener à l’université, il est important d’élaborer des stratégies de survie et de résistance. L’une d’entre elles entend mobiliser trois capacités différentes : communiquer, apprendre et agir — que je représente dans un dessin par une main gauche avec, sur la paume, une paire d’yeux, une bouche avec une langue pendante et la pointe d’un stylo au bout de la langue. Los ojos [les yeux] représentent la vision et la connaissance qui mènent à la compréhension. Cela implique d’apprendre à se connaître et, en tant que métisses issues de plusieurs cultures, de savoir regarder à partir de plusieurs points de vue […] et simultanément dans plusieurs directions, en prenant la peine d’intégrer toutes ces perspectives différentes. La lengua [la langue] est symbole de la parole, celle qui rompt le silence en parlant, en communiquant et en écrivant. La langue fourchue d’un serpent est le signal que j’utilise quand j’emploie mes deux langues. […] La mestiza est en mesure d’établir des liens. Tout d’abord, elle se situe à la frontière, elle est un pont. Elle tisse des liens entre sa communauté d’origine et la communauté universitaire, elle en tisse d’autres entres les groupes féministes et ceux qui ne sont pas politisés, elle fait le lien entre la langue espagnole et la langue anglaise. Elle a le choix : celui d’être un pont, ou bien un pont-levis, ou encore un banc de sable ou une île en fonction de la façon dont elle se définit et de sa relation avec le monde. Elle sent quand il est temps de faire des coalitions ou des alliances. Si elle est une femme de couleur, être un pont signifie qu’elle est présente dans le monde blanc, qu’elle se fait traductrice et médiatrice. Si elle est un pont-levis, cela signifie qu’elle se retire une partie du temps pour dire : « Je n’ai rien à faire avec les hétéros, les Blancs, les mâles, etc. J’ai besoin de temps pour me retrouver et être avec les miens. J’ai besoin de temps pour me recharger, me régénérer. » La personne qui choisit d’être une île veut dire : « Je ne veux plus jamais avoir affaire aux hétéros ou aux Blancs. » Mais être une île est fondamentalement impossible parce que nous dépendons des uns et des autres pour ce qui est utile au quotidien, comme la nourriture ou le logement. Une image encore différente serait celle du banc de sable, qui relie l’île au continent. C’est cette image naturelle que j’ai choisie me concernant, parce qu’elle passe, aussi, sous l’eau ; ainsi j’ai le choix, je peux être seule quand j’en ai désespérément besoin ou je peux me connecter aux autres. Ma créativité naît dans la solitude, mais nécessite tout de même un contact étroit avec les autres membres de mes diverses communautés, qui nous permet de discuter de nos expériences mutuelles dans le monde. […]

[Maya Mihindou | Ballast]

Ce travail de passerelle soulève de nombreuses interrogations : d’où viens-je ? qu’est-ce que ma culture ? comment me positionner ? Pour les personnes blanches, cette question implique d’être clair sur qui vous êtes et ce que vous apportez dans le collectif. Il importe de se demander : que faire de mes privilèges ? comment puis-je les utiliser pour les nos/otras ? Si les femmes de couleur sont une ressource pour moi, comment puis-je être une ressource pour elles ? J’ai constaté que, lorsque les personnes blanches s’alignent sur les combats des femmes de couleur, leur compréhension des luttes change. Lorsqu’une femme blanche propose de travailler avec nos/otras, nous lui demandons la même chose que nous demandons à nous-mêmes : qu’est-ce que vous y gagnez ? quelle est la motivation de votre traversée ? Le plus souvent, elle se posera des questions : est-ce que je fais partie de ces femmes blanches qui piétinent d’autres cultures ? est-ce que je suis de celles qui portent leur culpabilité et désirent en être libérées ? suis-je encore l’une de celles qui dit : « Regardez-moi, je ne suis pas raciste, sinon je ne pourrais pas travailler avec vous » ? Nous portons tous et toutes des motivations inconscientes — à la fois positives et négatives.

« Ce travail de passerelle soulève de nombreuses interrogations : d’où viens-je ? qu’est-ce que ma culture ? comment me positionner ? »

La plupart du temps nous ne savons pas pourquoi nous faisons les choses. Au bout de 10 ans, une femme de couleur pourra déduire : « Oh ! j’ai fait ça parce que je voulais que les Blancs m’aiment. » Les personnes de couleur ont tellement été opprimées par les Blancs qu’elles attendent souvent leur validation, leur amour et leur autorisation. Nous avons été tant violées ; nous avons faim de cet amour et de cette intégration. Dans bien des cas, si nous ne l’obtenons pas, certaines d’entre nous seront en colère, se rebelleront, quand d’autres se résigneront et déclareront forfait. Et puis d’autres deviendront des ponts. La plupart du temps, nous ne savons pas pourquoi nous réagissons de telle ou telle manière. 10 ans après, devenues féministes, lesbiennes ou post-féministes, nous regardons derrière nous : « À l’époque, ma réflexion était faussée. Ce que je voulais de ces Blancs/de cette communauté/de ces gouines, etc., c’était qu’elles me disent que j’étais quelqu’un de bien. » C’est un désir dangereux pour toutes les femmes de couleur et pour les femmes blanches car cela nous pose dans ce schéma de la patrona, la bonne matriarche blanche, et du pauvre nécessiteux.

Parfois, les rôles s’inversent et c’est la personne blanche qui veut tirer quelque chose de son étudiant·e de couleur. Elle, féministe et enseignante, voudrait être acceptée et validée. Elle voudrait qu’on lui dise : « C’est un beau projet. Tu es tellement multiculturelle. Tu te bats contre le racisme. » Au même moment, son étudiante de couleur réalisera que sa professeure ne veut surtout pas qu’elle se dise « Chicana » ou « Indienne ». L’enseignante refusera toute interaction de l’élève avec sa communauté ethnique, préférant le voir coupé de ses racines. Elle arguera néanmoins qu’étudiant·es et professeur·es sont sur un pied d’égalité. Pourtant, dans ce cadre, l’étudiant·e joue le rôle qu’on lui assigne. Et plus la différence de culture et de classe est grande, plus ces dynamiques sont intenses. Ce sont des dynamiques de pouvoir qui se jouent au cœur de ce lien. […]

[Maya Mihindou | Ballast]

Origines

Ces dernières années, le terme « origines » a mauvaise réputation : quelques-un·es considèrent que tout est socialement construit. Selon eux, les « origines » n’existent pas. Les déconstructivistes et certaines théoriciennes féministes affirment qu’elles sont romancées et idéalisées à outrance. Cette affirmation est en partie réelle. Nous avons bien tendance à romancer les origines et la culture, mais la nouvelle mestiza est consciente de ces travers. Elle se penche sur le passé et examine les aspects de sa culture qui ont fait pression sur les femmes.

Le passé se construit simultanément de plusieurs façons. En premier lieu, le point de vue du spectateur change d’une époque à l’autre […]. Deuxièmement, le passé n’a jamais été raconté comme il devrait dans les livres d’histoire. C’est un passé écrit par les conquérants, qui déforme et réprime l’histoire des femmes comme celle des gens de couleur. Si les théoriciens blancs affirment que « les origines » sont un sujet peu attrayant, peut-être est-ce parce qu’ils ne tiennent pas à fouiller dans leur propre passé. Ils pourraient être surpris de découvrir qu’un de leurs ancêtres a réduit des personnes en esclavage, violé des femmes indigènes ou arraché des terres aux Indiens. De ma place de métisse, je regarde aussi mes ancêtres blancs qui ont précisément fait cela ; je regarde également les Aztèques et leur cruauté. Je regarde en face les aspects du passé qui ne sont pas attrayants.

« Les idées en vogue à l’époque de l’esclavage et au début de la colonisation sont encore d’actualité. »

C’est effrayant pour les Blancs de se rappeler : « Qui est mon peuple ? » Car de nombreux immigrants venus d’Europe étaient des prisonniers libérés, arrivés comme déserteurs de diverses causes — condamnés et criminels. Il existe une culpabilité collective comme il existe un sentiment de culpabilité individuel. Cela ne signifie nullement que la culpabilité du père est automatiquement et génétiquement transmise à ses enfants. Agir aujourd’hui à la manière d’un arrière-arrière-grand-père suprémaciste — qui pensait les Blancs au-dessus des personnes de couleur —, c’est être aussi coupable que ses ancêtres. Au contraire, refuser et décréter « Non, ce n’est pas mon idéologie » déresponsabilise des péchés de ses ancêtres. Malgré tout, les idées en vogue à l’époque de l’esclavage et au début de la colonisation sont encore d’actualité. Quand Bush8 ouvre la bouche, c’est ce qu’on entend.

Nous ne cessons pas de nous défendre des attaques d’un nouveau conservatisme, et nous voici pourtant dans une impasse — impossible de reculer. Une piqûre de rappel s’impose. Le mot « multiculturalisme » est en voie de démolition ; il importe donc de le définir avec précision. S’accrocher à des concepts étrangers à nos modes de pensée est aussi absurde que de croire aux valeurs familiales que l’on nous vend — signe d’une seule obsession : que les choses soient exactement comme elles étaient, alors que le monde a changé. Mais il est trop tard, les murs sont fissurés et nous ne renoncerons pas à nos positions, même si le retour de bâton est rude. Laisser les idées noires et la désillusion immobiliser nos luttes nous fera perdre ce que nous avons gagné.

Le multiculturalisme entend inclure d’autres récits : se trata de otras narrativas. D’autres narrations. Des histoires d’identités qui s’enracinent quelque part. Une histoire est toujours l’adaptation d’une autre plus ancienne. Voici mon adaptation.

Le présent papier est une traduction incomplète du texte « The New Mestiza Nation: A Multiculturel Movement", écrit en 1992 et publié en 2009 dans The Gloria Anzaldua reader (Duke University Press, 2009). Il a été traduit par Maya Mihindou, pour Ballast — la traductrice tient à remercier Meiga Loho-Noya pour son aide, ainsi que Camille Back.

Illustrations : Maya Mihindou

Le texte intégré aux illustrations est une traduction du poème « Al otro lado » de Gloria Anzaldúa, paru dans Je transporte des explosifs on les appelle des mots aux éditions Cambourakis.

- This Bridge Call My Back : Writings of Radical Women of Color, conçu avec Cherrie Moraga.[↩]

- Anzaldúa s’empare de cette expression, désormais révolue, pour en proposer un autre sens : celui d’une alliance possible entre les femmes de couleur issues du prolétariat des États-Unis [ndlr].[↩]

- Tous les mots en espagnol le sont également dans la version originale, anglaise [ndlr].[↩]

- Écrit ainsi, le terme englobe les genres féminins, masculins et neutres [ndlr].[↩]

- Cette écriture du mot espagnol « nosotras », qui signifie « nous » au féminin, a été adoptée par Gloria Anzaldúa. Scindé ainsi, il se traduirait en français par : « Nous/autres » [ndlr].[↩]

- Le terme « anglo » recouvre, dans la communauté latino, les Américains blancs originaires du monde anglophone [ndlr].[↩]

- Avec des yeux et une langue comme une plume dans la main gauche.[↩]

- George Herbert Walker Bush, père de George W. Bush, alors président des États-Unis [ndlr].[↩]

REBONDS

☰ Lire notre entretien avec Françoise Vergès : « La lutte décoloniale élargit les analyses », avril 2019

☰ Lire notre entretien avec Patrick Chamoiseau : « Il n’y a plus d’ailleurs », février 2019

☰ Lire notre abécédaire de Frantz Fanon, janvier 2019

☰ Lire notre entretien avec Saïd Bouamama : « Des Noirs, des Arabes et des musulmans sont partie prenante de la classe ouvrière », mai 2018

☰ Lire notre traduction : « Anarchisme et révolution noire », Lorenzo Kom’boa Ervin, décembre 2017

☰ Lire notre entretien avec Eryn Wise : « Nous vivons un moment historique », décembre 2016