Série « La Commune a 150 ans »

Plus de quatre mille communards et communardes sont envoyés en Nouvelle-Calédonie, colonie de l’État français depuis le milieu du XIXe siècle, afin d’y purger leur peine — au bagne. Les révolutionnaires y retrouvent les « déportés » de l’insurrection kabyle : un vaste soulèvement anticolonialiste qui éclata deux jours avant celui de la Commune de Paris. En 1878, les populations indigènes mélanésiennes — les « Canaques », écrit-on alors — se soulèvent à leur tour contre le sort qui leur est fait. La plupart des communards se rallient au pouvoir qui les a expédiés à l’autre bout du monde ; plusieurs prennent même les armes pour mater la révolte : au nom de « la protection des Blancs », argue un membre de l’Internationale. Louise Michel est l’une des rares à s’opposer à cette insupportable trahison de l’idéal socialiste ; mieux : elle prend fait et cause pour celles et ceux qui, comme elle, aspirent à la liberté. « Qu’on en finisse avec la supériorité qui ne se manifeste que par la destruction ! » Deux décennies plus tard, elle revient sur ces événements dans son livre La Commune : en voici un extrait.

[lire le sixième volet de notre série « La Commune a 150 ans »]

« Comment n’êtes-vous pas avec eux, vous, les victimes de la réaction, vous qui souffrez de l’oppression et de l’injustice ! Est-ce que ce ne sont point nos frères ? Eux aussi luttaient pour leur indépendance, pour leur vie, pour la liberté. Moi, je suis avec eux, comme j’étais avec le peuple de Paris, révolté, écrasé et vaincu1. » Louise Michel

Les colons (ceux que protégeait l’administration, s’entend) avaient enlevé une femme canaque. Leurs bestiaux allaient pâturer jusque sur la porte des cases, on leur distribuait des terres ensemencées par les tribus — la plus brave de ces tribus, celle du grand chef Ataï, entraîna les autres.

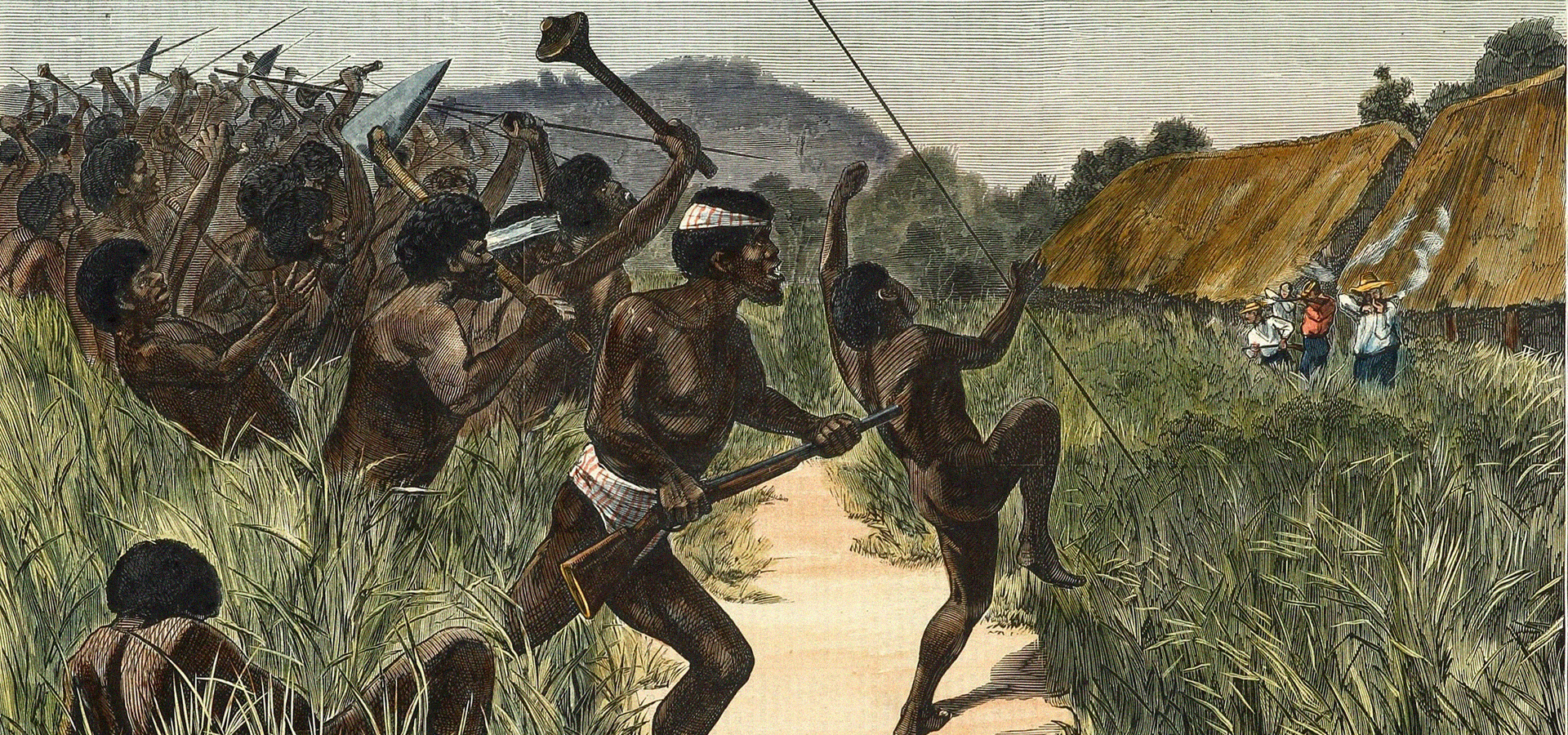

On envoya les femmes porter des patates, des taros, des ignames, dans les cavernes, la pierre de guerre fut déterrée et le soulèvement commença ; du côté des Canaques, avec des frondes, des sagaies, des casse-tête ; du côté des Blancs, avec des obusiers de montagne, des fusils, toutes les armes d’Europe.

« Du côté des Canaques, avec des frondes, des sagaies, des casse-tête ; du côté des Blancs, avec des obusiers de montagne, des fusils, toutes les armes d’Europe. »

Il y avait près d’Ataï un barde d’un blanc olivâtre, tout tordu, et qui chantait dans la bataille ; il était takata, c’est-à-dire médecin, sorcier, prêtre. Il est probable que les prétendus Albinos vus par Cook2 dans ces parages étaient quelques représentants d’une race à sa fin, peut-être Arias, égarés au cours d’un voyage, ou surpris par une révolution géologique et dont Andia était le dernier.

Andia le takata, qui chantait près d’Ataï, fut tué dans le combat ; son corps était tordu comme les troncs de niaoulis, mais son cœur était fier.

Circonstance étrange ! Une cornemuse avait été faite par Andia, d’après les traditions de ses ancêtres. Mais sauvage comme ceux avec qui il vivait, il l’avait faite de la peau d’un traître. Andia, ce barde à la tête énorme, à la taille de nain, aux yeux bleus pleins de lueurs, mourut pour la liberté de la main d’un traître.

Ataï lui-même fut frappé par un traître.

Suivant la loi canaque, un chef ne peut être frappé que par un chef ou par procuration.

Nondo, chef vendu à l’administration, donna sa procuration à Segon en lui remettant l’arme qui devait tuer Ataï.

[Carte postale coloniale, 1900]

Entre les cases nègres et Amboa, Ataï avec quelques-uns des siens regagnait son campement quand se détachant de la colonne des Blancs, Segon indiqua le grand chef reconnaissable à la blancheur de neige de ses cheveux.

Sa fronde roulée autour de sa tête, tenant de la main droite un sabre conquis sur les gendarmes, de la gauche un tomahawk, ses trois fils autour de lui et avec eux le barde Andia, qui se servait de la sagaie comme d’une lance, Ataï fit face à la colonne des Blancs.

Il aperçut Segon. — Ah ! dit-il, te voilà.

Le traître chancela sous le regard du vieux chef, mais voulant en finir, il lui lance une sagaie qui lui traverse le bras droit, Ataï alors lève le tomahawk qu’il tenait du bras gauche. Ses fils tombent : l’un mort, les autres blessés.

Andia s’élance, criant : Tango ! tango ! Maudit ! maudit ! et tombe frappé à mort.

« Ataï aujourd’hui est vengé ; le traître qui prit part à la révolte avec les Blancs, dépossédé, exilé, comprend son crime. »

Alors à coups de hache comme on abat un chêne, Segon frappe Ataï. Le vieux chef porte la main à sa tête à demi-détachée, et ce n’est qu’après plusieurs coups encore qu’il devient immobile.

Le cri de mort fut alors poussé par les Canaques, allant comme un écho à travers les montagnes.

À la mort de l’officier français Gally Passebosc3, les Canaques saluèrent leur ennemi de ce même cri de mort parce qu’avant tout, ils aiment les braves.

La tête d’Ataï fut envoyée à Paris ; je ne sais ce que devint celle d’Andia.

Que sur leur mémoire chante ce bardit4 d’Ataï.

Le takata dans la forêt a cueilli l’adouéke, l’herbe de guerre, la branche des spectres.

Les guerriers se partagent l’adouéke qui rend terrible et charme les blessures.

Les esprits soufflent la tempête, les esprits des pères, ils attendent les braves amis ou ennemis ; les braves sont les bienvenus par-delà la vie.

Que ceux qui veulent vivre s’en aillent. Voilà la guerre, le sang va couler comme l’eau ; il faut que l’adouéke aussi soit rouge de sang.

Ataï aujourd’hui est vengé ; le traître qui prit part à la révolte avec les Blancs, dépossédé, exilé, comprend son crime.

[Carte postale coloniale, 1887]

Parmi les déportés les uns prenaient parti pour les Canaques, les autres contre. Pour ma part j’étais absolument pour eux. Il en résultait entre nous de telles discussions qu’un jour, à la baie de l’Ouest, tout le poste descendit pour se rendre compte de ce qui arrivait. Nous n’étions que deux criant comme trente.

Les vivres nous étaient apportés dans la baie par les domestiques, des surveillants qui étaient Canaques ; ils étaient très doux, se drapaient de leur mieux dans de mauvaises guenilles et on aurait pu facilement les confondre pour la naïveté et la ruse avec des paysans d’Europe.

Pendant l’insurrection canaque, par une nuit de tempête, j’entendis frapper à la porte de mon compartiment de la case. Qui est là ? demandai-je. — Taïau, répondit-on. Je reconnus la voix de nos Canaques apporteurs de vivres (taïau signifie ami).

« Parmi les déportés les uns prenaient parti pour les Canaques, les autres contre. Pour ma part j’étais absolument pour eux. »

C’étaient eux, en effet ; ils venaient me dire adieu avant de s’en aller à la nage par la tempête rejoindre les leurs, pour battre méchants Blancs, disaient-ils.

Alors cette écharpe rouge de la Commune que j’avais conservée à travers mille difficultés, je la partageai en deux et la leur donnai en souvenir.

L’insurrection canaque fut noyée dans le sang, les tribus rebelles décimées ; elles sont en train de s’éteindre, sans que la colonie en soit plus prospère.

Un matin, dans les premiers temps de la déportation, nous vîmes arriver dans leurs grands burnous blancs, des Arabes déportés pour s’être, eux aussi, soulevés contre l’oppression. Ces Orientaux, emprisonnés loin de leurs tentes et de leurs troupeaux, étaient simples et bons et d’une grande justice ; aussi ne comprenaient-ils rien à la façon dont on avait agi envers eux.

[lire le huitième et dernier volet]

Illustration de bannière : Native Revolt at New Caledonia, par Julian Rossi Ashton, 1878

- J. Baronnet, J. Chalou, Les Communards en Nouvelle-Calédonie. Histoire de la déportation, Mercure de France, 1987, p. 321.[↩]

- Navigateur britannique (1728–1779). Il est le premier Européen à se rendre en Nouvelle-Calédonie.[↩]

- Colonel et gouverneur en Cochinchine en 1861. Il est tué en 1878, lors de l’insurrection kanak.[↩]

- Chant de guerre des anciens Germains.[↩]

REBONDS

☰ Lire notre traduction « Anarchisme et révolution noire — par Lorenzo Kom’boa Ervin », décembre 2017

☰ Lire « La Commune ou la caste — par Gustave Lefrançais », juin 2017

☰ Lire notre abécédaire de Louise Michel, mars 2017

☰ Lire notre entretien avec Matthieu Renault : « C.L.R. James : révolution socialiste et anticolonialisme », décembre 2016

☰ Lire notre article « Tuer pour civiliser : au cœur du colonialisme », Alain Ruscio, novembre 2014