Entretien inédit pour le site de Ballast

Le 15 octobre 1983, des marcheurs partirent de Marseille afin de réclamer l’égalité des droits et de lutter, par des moyens pacifiques, contre le racisme. Ils gagnèrent la capitale au début du mois de décembre : 100 000 personnes les y accueillirent — le mouvement, éminemment politique, fut récupéré et l’on ne parla, à tort, plus que de la Marche « des Beurs ». Nadia Hathroubi-Safsaf, rédactrice en chef du Courrier de l’Atlas et conseillère municipale déléguée à la jeunesse, a publié l’essai La longue marche pour l’égalité il y a deux ans de cela. Deux jours avant la tenue d’une nouvelle marche, celle « de la dignité et contre le racisme », soutenue par Angela Davis, nous revenons avec elle sur ces trois décennies de lutte.

Ça fait très longtemps que je travaille sur des sujets qui ont trait à la banlieue, l’immigration ou l’islam, et je me suis rendue compte, assez rapidement, que tout était caricaturé. De plus, on avait tendance, journalistiquement, à les traiter de façon séparée – des émeutes de 2005 à la « diversité » qui arrive au pouvoir (Rama Yade, Rachida Dati, etc). On avait tendance à les penser comme des épiphénomènes, à chaque soubresaut dans les quartiers, sans les inscrire dans la durée. Mon livre commence un peu avant 1983, d’ailleurs, avec les grèves des usines Renault. De quelle façon la lutte pour l’égalité a‑t-elle traversé les décennies ? On a mis en place le « testing » à l’entrée des boîtes de nuit, mais ce n’était pas ce qu’on demandait : on militait pour la stricte égalité dans l’accès au logement ou à un travail digne. 30 ans plus tard, on en est au même point. Je voulais aussi faire un travail sur la mémoire ; trop de jeunes, militants ou non, ont l’impression que tout a commencé en 2005. Il faut prendre le temps de recueillir cette mémoire, pourtant récente, avant qu’elle ne disparaisse. Je suis donc allée voir le Père Christian Delorme et Djamel Attalah, et d’autres, pour que la nouvelle génération connaisse cette histoire.

Vous évoquez, dans votre livre, le contexte « d’ostracisme politique » dans laquelle la Marche s’ancrait. Pouvez-vous le rappeler ici ?

« Il faut prendre le temps de recueillir cette mémoire, pourtant récente, avant qu’elle ne disparaisse. »

En 1983, on tirait au fusil sur les Noirs ou les Arabes. Il n’y avait pas d’élus ici de l’immigration. On venait draguer les populations quand on avait besoin d’elles (ça, ça n’a pas changé). Les personnes « d’origine immigrée » étaient vues comme la source de tous les maux. Il y avait eu le choc pétrolier ; on accusait les immigrés de prendre le travail et le logement des Français – des emplois, précisons-le, que les Français ne voulaient pas exercer… On parle là d’éboueurs, d’ouvriers souvent non spécialisés, des travailleurs sur les terrassements ; on parle de gens très mal payés. Le mépris raciste se doublait d’un mépris social. Les bidonvilles de Nanterre ne sont pas si éloignés de là, dans le temps. Le FN, avec Stirbois, arrive à 16 % au mois de septembre de la même année. Mitterrand avait promis, avant d’accéder au pouvoir en 1981, le droit de vote des étrangers : on est en 2015 et cette promesse électorale n’a toujours pas été mise en place.

On le dit assez peu : la Marche a, comme vous l’écrivez, été influencée par « le modèle américain des marches non-violentes ».

Oui. Delorme et Attalah m’en ont tous les deux parlé, séparément. Un téléfilm passait alors, tous les samedis, sur la vie de Martin Luther King. Ça les a inspirés. Ils ont aussi puisé dans un film qui sortait alors, sur Gandhi. Djamel Attalah m’a dit qu’ils voulaient s’extraire « du cercle vicieux fait de violence ». Il y avait, de fait, une certaine ressemblance entre la politique américaine, avec la situation des Afro-américains, comme minorité discriminée, et celles des Arabes en France. Il y avait des espaces ghettoisés et des crimes racistes dans les deux cas – même si, bien sûr, on ne peut pas juxtaposer telle quelle les deux situations. Souvenons-nous par exemple de cet agent de la RATP de la Courneuve qui, excédé par le bruit, ouvre le feu sur un enfant (il s’appelait Taoufik). On n’est pas encore dans « le bruit et les odeurs » de Chirac, en 1991, mais c’est l’atmosphère générale.

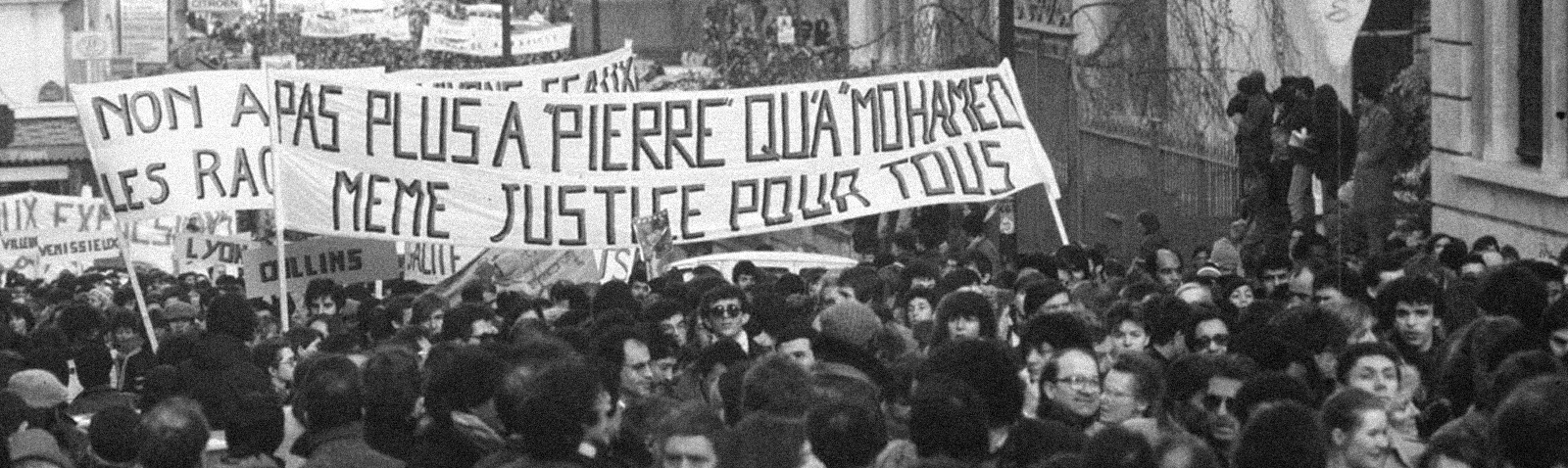

Strasbourg, 20 novembre 1983 (DR)

Vous insistez en effet sur le rôle de la police dans le lancement de la Marche. Le Père Delorme parlait alors de « ne plus se faire tirer dessus ou tabasser par la police ».

Et on l’a oublié ! C’était la Marche pour « l’égalité », oui (et pas, comme on l’appelle à tort, « des Beurs ») ; ça impliquait donc le rapport aux forces de l’ordre. Et le parallèle est évident, en 2005, avec la mort des deux adolescents, Zyed et Bouna. Le policier s’en tire avec une relaxe. Ça interroge sur l’égalité face à la justice. Rappelons que ces deux jeunes n’avaient rien fait : on les a traités de « racailles » et de « sauvageons » alors qu’ils ont fui la police car ils avaient seulement la trouille d’aller au commissariat et d’être contrôlés pour rien. Il y a peu de temps, je sortais de la gare de Cergy, après le travail, et je vois des policiers en train de contrôler des jeunes : un contrôle assez brusque, façon cow-boy, alors qu’ils étaient calmes et qu’ils ne rechignaient pas. Je leur rappelle – je suis une élue, en tant que conseillère municipale – que le contrôle au faciès n’est pas autorisé ; ils me demandent de circuler. Je me suis sentie impuissante. Certaines personnes ne comprennent toujours pas et continuent de dire : « Si Zyed et Bouna n’avaient rien à se reprocher, pourquoi sont-ils partis en courant ? » Il suffit d’assister à une intervention comme celle que je viens de vous raconter pour le comprendre. Et, aussitôt après, je croise une dame, une charmante blonde, à qui, j’ai dit : « Vous y trouvez ça normal d’interpeller des jeunes comme ça ? » Elle m’a prise dans ses bras. J’étais très surprise… Cela m’a calmé ; elle a eu les paroles qu’il fallait.

C’est ce genre de moments qui, toujours, doivent nous rappeler qu’on ne peut pas tomber dans une sorte de racisme inversé, en condamnant l’ensemble de la société française. J’avais moi-même été contrôlée à la gare de Lyon, en route pour Marseille, par la Police aux frontières. Une agent m’a lancé : « Donne-moi ton sac. » Je lui répondis qu’elle n’avait pas à me tutoyer. Elle voulait savoir pourquoi j’allais dans le sud ; je lui ai expliqué que j’étais journaliste et que j’allais faire une interview – ce qu’elle ne croyait pas. J’ajoute alors que je suis une élue de la République ; elle rétorque : « Alors elle est belle, la République ! » J’ai fait il y a quelques jours une intervention, devant un public de jeunes filles issues d’un milieu modeste : je leur ai dit que je n’avais pas eu de problèmes de discriminations racistes, dans ma carrière professionnelle (ce qui n’est pas tout à fait vrai…), car je ne voulais pas qu’elles évoluent en se disant qu’un frein – le racisme – pourraient les empêcher d’avancer. Surtout en cette période tendue, crispée. Je voulais leur donner confiance – la société se chargera ensuite de leur rappeler que c’est plus nuancé que ça. J’aurais aimé, à leur âge, entendre ce discours, mais mon entourage scolaire, du moins une partie, me disait que je n’arriverais à rien, ou pas grand-chose : j’étais fille d’immigrés, alors « si tu finis vendeuse, c’est déjà bien ».

Vous interrogez le journaliste Mogniss Abdallah, qui évoque « les jeunes [qui] rouillent

en bas des tours », à l’époque. On en parle aujourd’hui dans les mêmes termes : rien n’a été fait en 30 ans ?

« Les municipalités ont l’impression qu’elles font « quelque chose » pour la jeunesse lorsqu’elles mettent en place deux ateliers de rap et un terrain de foot. »

Il n’y a pas d’évolution concrète ; mais veut-on qu’il y en ait une ? Les municipalités ont l’impression qu’elles font « quelque chose » pour la jeunesse lorsqu’elles mettent en place deux ateliers de rap et un terrain de foot. Mais on ne va pas vraiment plus loin. On ne leur propose pas d’autres ambitions. Les ateliers d’écriture, c’est très bien, mais pourquoi, forcément, de rap ou de slam ? Et pas d’écriture tout court ? Quand on sait écrire, on peut tout écrire, ensuite – et je ne vise en rien le rap en disant ça. On manque de formations, à l’image de ce qu’organise le Bondy Blog, pour entrer dans des écoles de journalisme. On n’imagine pas qu’un jeune de quartier puisse entrer à l’ESSEC. Il faut proposer des alternatives à ce discours fataliste. De temps en temps, je participe, aux côtés de l’association APRES, à des rencontres auprès d’élèves de ZEP : nous sommes journalistes, médecins, avocats, professeurs… Durant deux heures, on discute avec eux. On leur explique que nous n’avions pas les mêmes codes sociaux et que nos parents ne savaient pas forcément lire, mais que nous avons malgré tout pu faire des études. Un petit aparté plus personnel : ma mère a joué un rôle très important. Notre deuxième maison, c’était la bibliothèque municipale. Un bibliothécaire, qui s’appelle Michel, m’a guidé toute mon enfance et a eu un rôle décisif dans ce que je suis devenue, professionnellement : cette bienveillance aide. On a pu découvrir une culture à laquelle nous n’avions pas accès. Ma mère ne connaissait pas les musées mais elle nous y emmenait. Mais j’ai eu la chance de grandir à Paris, et non en banlieue. Les musées sont clairement déconnectés des quartiers populaires.

Vous insistez sur le culturel mais que retenez-vous, plus largement, de part votre expérience au sein d’un conseil municipal ?

Beaucoup trop de dispositifs se chevauchent, sans être transversaux – comme des millefeuilles. C’est terriblement compliqué au quotidien. Il n’y a pas d’ambition gouvernementale derrière la politique de la ville. On ne devrait pas avoir un secrétariat d’État mais un ministère à part entière, déjà. Il faudrait connecter la politique de la ville à celle de la Justice et de l’emploi. La ville a des petits budgets alors qu’on lui demande beaucoup : à l’arrivée, nous avons du saupoudrage. C’est un problème gouvernemental bien plus que local. Les municipalités tiennent évidemment à régler les questions de paupérisation au sein des quartiers populaires !

Vous parlez de « Julien Dray et sa bande » et du « hold-up » de SOS Racisme, à propos de la Marche. Djamel Attalah assure quant à lui que « SOS Racisme a tué le mouvement »…

Julien Dray avait expliqué dans un entretien que la nature avait horreur du vide et qu’en l’absence de structures, le PS, avec SOS Racisme, a simplement comblé ce vide. Bien sûr que non. La spoliation commence dès l’instant où l’on a choisi les marcheurs qui allaient rencontrer Mitterrand à l’Élysée. On s’est tous fait avoir par le discours fédérateur de SOS Racisme ; on n’avait pas les outils intellectuels pour décortiquer, analyser. Ma génération a porté les badges « Touche pas à mon pote ! ». C’était même à la mode, au lycée. En 1984, Mitterrand – il est dit, mais je n’y étais pas, que c’était sur conseil de Jacques Attali – entend récupérer ce mouvement et l’inclure dans la gauche institutionnelle.

Harlem Désir, alors président de SOS Racisme, entouré de Bernard Kouchner et de Bernard-Henri Lévy (DR)

Justement : il paraissait évident que les populations héritières de l’immigration se plaçaient à gauche. Proches du PS. Depuis quelques années, cela semble parfois plus flottant. Quel regard portez-vous, sur ces liens avec la gauche ?

Il y a un sentiment de trahison. Et ceux qui nous ont le plus trahis sont de gauche. La droite a toujours affiché clairement la couleur : droit du sang, du sol, lois Pasqua, sorties de Chirac ou de Sarkozy. La droite a toujours fait savoir qu’elle nous traitait comme une population « à part ». La gauche, en revanche, nous a fait croire que nous étions, ou serions, tous égaux.

Que tout soit bien clair : par « gauche », vous entendez la gauche gouvernementale seulement, ou bien aussi la gauche radicale, les communistes ?

« La droite a toujours fait savoir qu’elle nous traitait comme une population

à part. La gauche, en revanche, nous a fait croire que nous étions, ou serions, tous égaux. »

La gauche au pouvoir. Le PS. J’aurais aimé que mes parents puissent voter. Ma mère, lorsqu’il lui arrivait de payer des impôts, me disait : « Je peux payer mais je ne peux pas voter. » En 2002, je me souviens qu’elle m’a dit, Le Pen étant au second tour : « On va devoir tous rentrer chez nous. » Et je lui ai répondu que « chez nous », c’est ici, la France ! C’était une mesure symbolique mais ça en dit long : Hollande avait promis, durant la campagne de 2012, l’encadrement des contrôles de police (via la mise en place d’un récépissé) : il ne l’a pas fait. Un symbole qui, malgré tout, aurait pu changer un certain nombre de choses dans le quotidien des quartiers. Alors tout leur ramdam autour des 10 ans des émeutes, en ce moment, ça me fait sourire… Mais pour revenir à votre question, oui, il y a une évolution : un tabou a sauté ; de nombreux Franco-maghrébins s’investissent désormais à droite. Voire, pour une petite minorité, à l’extrême droite. Au départ, je ne croyais pas au « phénomène Soral » dans les quartiers ; je pensais qu’il s’agissait de gros titres journalistiques. Ça relève de la haine de soi, de la psychiatrie ! (rires) Quant à la droite classique, républicaine, prenons par exemple le gaullisme, il y a une parole qui touche, oui : la droiture, la rectitude, l’aspect martial… Bien qu’il s’agisse, évidemment, d’une réécriture historique : il suffit de considérer la position de de Gaulle dans le massacre du 17 octobre 1961. Le discours entrepreneurial de la droite séduit également un certain nombre de jeunes : il y a une réelle vitalité dans cette population, une volonté de créer des entreprises. Ça ne marche pas forcément mais cette envie existe. Regardez l’entourage de Pécresse !

Le militant Almamy Kanouté et le rappeur Médine nous avaient parlé de blocages entre les forces anticapitalistes et les quartiers.

Complètement. Et en plus de ce que je viens de dire, il y a un autre aspect fondamental : le rapport à la religion.

La droite est pourtant plus violente, dans ses attaques contre l’islam !

C’est plus pernicieux que ça. La droite républicaine brode autour d’un « islam de France » ou « des Lumières », qui « cohabite en paix », etc., etc. Une partie de la gauche radicale ou de l’extrême gauche affiche une hostilité frontale à la religion. À toutes les religions, d’ailleurs (ce n’est pas une histoire d’islamophobie). Des jeunes m’ont déjà dit qu’ils étaient en phase avec le discours politique porté par le NPA, par exemple, mais que leur rapport au religieux était un frein définitif.

Récemment, Mediapart a consacré une émission aux « nouveaux militantismes dans les banlieues ». Avec le recul, constatez-vous aussi une évolution dans les formes d’engagement ?

« Une partie de la gauche radicale ou de l’extrême gauche affiche une hostilité frontale à la religion. »

L’évolution que je constate est surtout liée à Internet. C’est un autre temps que le nôtre, où l’on devait frapper aux portes, photocopier nos tracts ou s’appeler sur des téléphones fixes ! (rires) Sur le fond, il y a un élément, qui va vous sembler contradictoire avec ce que je vous disais tout à l’heure, mais ça ne l’est pas : peu de gens connaissent la mémoire des luttes mais ceux qui la connaissent la savent bien mieux que nous à l’époque ! Et là, Internet joue aussi un rôle. Avant, pour savoir qui était Martin Luther King ou Rosa Parks, je devais aller à la bibliothèque ; aujourd’hui, tu as la réponse en quelques secondes sur ton smartphone. Il y a une plus grande maturité, un plus grand recul. Dans ma jeunesse, et je ne suis pas si vieille !, on n’avait qu’une seule icône : le Che sur des t‑shirts… (rires) C’est une mutation intéressante.

Libération vient de publier une tribune de Widad Ketfi, sur la pluralité dans les médias. « La caste blanche, riche, parisienne, digne héritière, domine les médias mainstream », écrit-elle. En tant que rédactrice en chef du Courrier de l’Atlas, comment avez-vous réagi ?

J’ai toujours pensé qu’il ne fallait pas être arabe pour parler des Arabes et noir pour parler des Noirs. Je ne regarde pas les origines ethniques des journalistes mais la manière dont ils travaillent, sur le terrain, et la façon dont ils se conduisent lorsqu’ils traitent des quartiers populaires. Mais c’est bien sûr une évidence qu’il faut qu’il y ait des journalistes de toutes les origines, à l’image de ce qu’est la société française – en veillant, toutefois, à ne pas, par systématisme, envoyer un journaliste arabe en banlieue car il est arabe ! Ce qui m’est arrivé. On me ramenait toujours à ça, à mes débuts (alors, comme je l’ai dit, que je ne suis pas née dans une cité).

Samedi prochain va se tenir la Marche pour la dignité et contre le racisme. Est-ce à vos yeux le prolongement de la Marche pour l’égalité ?

J’ai aimé qu’un collectif de femmes, la MAFED, soit à l’origine de cette initiative. C’est bien, enfin, que l’on puisse voir des femmes s’exprimer sur d’autres sujets que ceux que l’on considère comme féminins. Elles sont des militantes de terrain. Elles sont très structurées intellectuellement. Ce n’est pas une marche pour une marche ; elle fait sens. Je ne pourrai m’y rendre, pour des raisons de santé, mais j’y serais allée, sinon.

La présence du Parti des Indigènes de la République semble bloquer certains soutiens…

Oui, ils participent, en effet, mais ils ne sont qu’un des participants – au même titre que de nombreux autres. Mais je n’ai pas envie de rentrer dans cette polémique. Ce qui me dérange plus est d’entendre : « On en est encore là, 30 ans plus tard ! » Certains pensent qu’une marche ne sert à rien. Bien sûr, c’est usant ; bien sûr, on aimerait se dire qu’on a fait du chemin. On aimerait passer à d’autres revendications et ne plus parler d’égalité, de logement, de travail, de la police. La réalité est pourtant là. Il y a quelques semaines, une étude de l’Institut Montaigne a révélé que « Mohammed » a quatre fois moins de chances d’être recruté que « Michel ». Et on parle à CV égaux. Dire que ces revendications n’ont plus de sens car elles ont 30 ans, ça n’a pas de sens… si les discriminations ont encore lieu ! Mais je suis assez surprise que cette marche n’ait pas plus de relais dans la presse généraliste, mainstream. C’est assez significatif. Mediapart en a beaucoup parlé, mais c’est un média alternatif. Quoi qu’il en soit, si j’écrivais mon livre aujourd’hui, j’ajouterais un chapitre pour parler de cette marche. Qu’elle soit un flop ou non, il y a une volonté de se structurer politiquement.

Photographie de Nadia Hathroubi-Safsaf : Wafaa El Yazid

REBONDS

☰ Lire notre entretien avec Médine : « Faire cause commune », septembre 2015

☰ Lire notre entretien avec Almamy Kanouté : « Il faut fédérer tout le monde », juillet 2015

☰ Lire notre entretien avec Angela Davis : « Nos luttes mûrissent, grandissent », mars 2015

☰ Lire notre traduction « Luther King : plus radical qu’on ne le croit ? », Thomas J. Sugrue, février 2015