Entretien inédit pour le site de Ballast

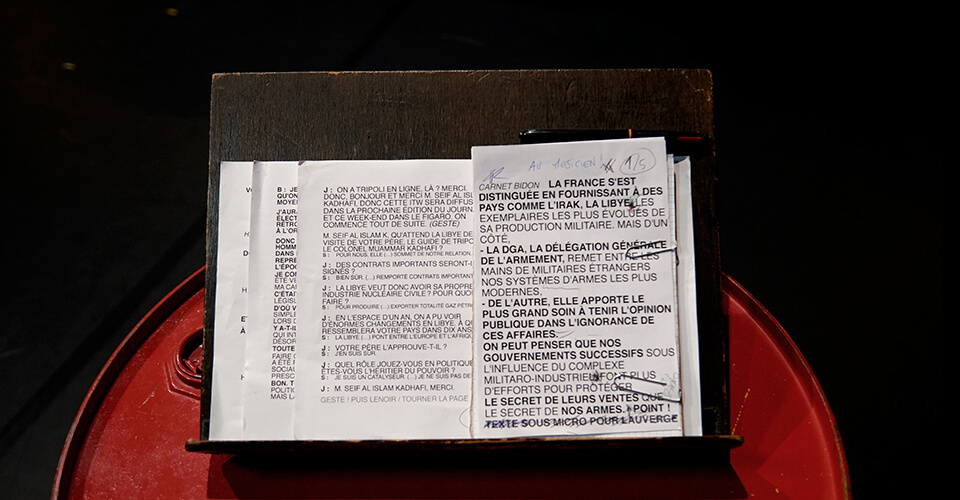

Nous sommes au procès Elf. Au banc des accusés, l’ancien directeur de la compagnie d’État, « Monsieur Afrique » et un « directeur des affaires générales ». On écoute leur plaidoyer, tentant de défendre l’indéfendable : 504 millions de deniers publics détournés par ce que l’on appelle « la Françafrique ». Nous sommes dans une réunion publique : des syndicalistes qui travaillent dans le nucléaire, des habitants vivant aux environs d’une centrale… Nous écoutons la novlangue d’Areva, entendons l’hypocrisie du maire, comprenons l’impuissance de l’Autorité de sûreté nucléaire… Nous sommes dans un bureau d’écoute : au bout du fil, Ziad Takieddine. Un scandale qui éclate, une famille qui se déchire, une tragédie contemporaine sur fond de drame politique. Nous sommes au théâtre de Belleville et Nicolas Lambert incarne toutes ces voix, toutes ces histoires — il donne corps aux liens qui se tissent entre l’argent bleu pétrole de ladite Françafrique, « l’indépendance » énergétique de l’atome et l’armement militaire français. En trois volets, Lambert, principalement seul en scène, entend proposer un « contre-pouvoir », tour à tour grave et comique. Du théâtre documentaire, des plus accessibles, bâti sur dix années d’enquêtes et d’écriture : chaque mot entendu dans ce triptyque, Bleu Blanc Rouge, fut réellement prononcé. Les théâtres ne sont pas foule, hélas, à ouvrir leurs portes à cet infatigable « artisan » de la scène et observateur de « l’a-démocratie ».

On n’a pas grand-chose comme matériel au théâtre. On a la chair, on a les mots et on met en lumière et en son ce qu’on a à proposer. Cette phrase que vous citez m’a été soufflée par François-Xavier Verschave, qui a conceptualisé l’idée de Françafrique, autrement dit les rapports entre la France et l’Afrique qui, avant le gros travail effectué par l’association Survie, dont il était le président, n’étaient pas nommés. Ces liens, il a bien fallu que l’État les reconnaisse et les désigne par leur nom. Mais une fois que l’État s’est emparé de ce mot, ça a été pour dire : « La Françafrique, ça n’existe plus ! ». On est donc passé de la Françafrique « Ça n’existe pas » à « Ça n’existe plus » ! Cette histoire, celle des vampires et de la lumière, me rappelle que notre travail au théâtre consiste à se mettre dans des boîtes toutes noires, à recréer une lumière. Et ça résonne, car c’est aussi un aspect de mon boulot qui consiste à savoir placer la lumière sans trop en montrer. Dans le dernier volet, Le Maniement des larmes, de la trilogie Bleu Blanc Rouge, Ziad Takieddine, le personnage principal, est absent. Un choix lié, cette fois, à Hitchcock, qui disait que le méchant fait toujours plus peur quand on ne le voit pas… Ça m’était revenu quand on était sur l’écriture du spectacle. Du coup, on a fait disparaître tous les propos. Il ne s’agissait pas d’en faire un « méchant » mais un homme de l’ombre. On ne le voit pas, mais on voit à qui il s’adresse, et ça devient ainsi beaucoup plus stimulant. Takieddine, lui, fait juste son boulot d’intermédiaire ; mais le problème, c’est que les personnes avec lesquelles il s’entretient, ce sont nos élus qui, eux, font des choses en notre nom — et là, ça nous regarde.

« Je te fais rire, et juste après je te balance une information que tu es susceptible de retenir, puis je te refais marrer : voilà ma technique. »

Pour continuer sur cette citation, comment le théâtre aurait-il le pouvoir d’ébranler de telles structures ?

Notre expérience théâtrale a déjà permis de nommer des choses. L’idée, c’est de mettre des mots sur des maux, sur des endroits où on est mal par rapport à notre lien collectif : peut-on réussir à les nommer ? Ma proposition est de les mettre en lumière dans une petite salle de théâtre. Bien sûr, on n’est pas au Stade de France. On est une compagnie non subventionnée, mais puisqu’on a cet espace, par capillarité, ça peut aller plus loin — la goutte d’eau qui remonte sur un cheveu… Je crois que ça peut marcher. C’est un lieu où l’on se pose, que l’on soit seul ou à plusieurs, devant un sujet pendant une ou deux heures, sans portable, sans ordinateur. On est dans le dialogue direct, et c’est rare comme proposition. Je pose sur le plateau ce que j’ai trouvé, je le partage puis, après le spectacle, on peut en parler. J’aborde des sujets qui ne sont pas drôles en soi, voire énervants, voire à pleurer. Pendant mes spectacles, je te fais rire, et juste après je te balance une information que tu es susceptible de retenir, puis je te refais marrer : voilà ma technique. Je prends cet outil que je connais un peu pour proposer qu’on avance ensemble des deux côtés de la scène ; c’est surtout ça que permet le théâtre : une rencontre. Et c’est une spécificité à travailler. Le premier volet de la trilogie Bleu Blanc Rouge se déroule dans une salle d’audience publique, au tribunal, où l’on entend tout ce qu’il se dit. Le théâtre, comme la radio ou la télévision, permet d’y entrer sans avoir lu tous les articles sur le sujet. Par contre, dans les deux autres spectacles de la trilogie, centrés sur le nucléaire et l’armement, on entre dans des endroits auxquels le spectateur n’a pas accès d’habitude. Ayant fait le boulot de récolte d’informations, j’en deviens le seul intermédiaire. Je repropose cette information, non brute. Je ne baratine pas, mais il n’y a, malgré tout, qu’un seul filtre.

On dit de votre théâtre qu’il est politique. Une conscience qui serait née des grèves liées à la loi Devaquet en 1986 et la mort de Malik Oussekine : pouvez-vous revenir sur cette période ?

En 1986, j’avais 20 ans. Il s’était passé deux choses. Je vois arriver François Mitterrand au pouvoir — pour beaucoup, c’était « champagne ! » — et j’avais la chance d’avoir des grands-parents qui lisaient le journal (que je lisais donc chez eux), et notamment Le Canard Enchaîné, qui proposait un tout autre angle de l’actualité au jeune adolescent que j’étais. Ma source principale, c’était la radio : j’ai vraiment découvert le monde à travers elle. On captait que dalle dans mon patelin à part FIP (qui s’arrêtait à 19 heures) et les petites ondes. Ça a commencé à me construire. On n’était pas loin des débats sur la peine de mort, et il y avait des choses qui se passaient sans que je n’aie encore les clés pour piger le tout — notamment le virage libéral de 1983. Ma conscience politique s’est aiguisée l’année de mon bac, surtout grâce au théâtre. Pendant ma première année de terminale, j’ai eu la chance que l’atelier de mon patelin s’associe avec d’autres ateliers de théâtre pour monter une grosse production : On achève bien les chevaux. Une pièce tirée du roman de Horace Mc Coy, qui raconte qu’on organisait, pendant la crise de 1929, des concours de danse dans des gymnases — une sorte d’ancêtre de la téléréalité. Des marathons de danse jusqu’à ce que chacun s’écroule ! Il s’agissait de danser pendant une, deux semaines, un mois, voire plus ! Les spectateurs venaient voir le spectacle et pariaient sur qui allait tenir ce soir-là. Et nous, on accueillait le public avec cette idée : on dansait deux ou trois heures d’affilées — j’ai donc appris la danse. Arrive alors le gouvernement Chirac qui nous propose, entre autres délicatesses, de rendre l’accès aux universités très cher… ce qui me parlait directement !

Par Cyrille Choupas, pour Ballast

Naturellement, dans mon patelin, vers Saint-Quentin, j’ai essayé de convaincre mes camarades de lycée : je me suis retrouvé sans m’en rendre compte à la tête d’un mouvement à devoir représenter notre ville de Picardie, jusqu’à aller à une manifestation à Paris ! Et là, je découvre ce que sont les forces de répression d’une manifestation. Ça va se solder par un mort : Malik Oussekine. Et c’est le môme, qui est mort, qui se fait engueuler ! Et ses parents aussi ! Il n’était même pas à la manif ; il a juste pris sa rasade de matraques dans le corps. Ça m’a beaucoup impressionné. Tout ce qui est politique, à partir de là, va me concerner. Je réalise que ce dont on parle dans les journaux, ça me regarde aussi, et qu’il faut donc que j’aie la politesse de les lire. En redoublant ma terminale, j’ai eu deux profs de philo qui, dans le cadre institutionnel, m’ont ouvert à un espace où l’on peut se poser des questions. Si j’avais eu ce cadre plus tôt, je n’aurais pas autant redoublé… Je ne comprends pas pourquoi ce n’est pas le cas dès la maternelle. J’en avais vu beaucoup tomber sur le champ de bataille depuis la maternelle. En sixième, en cinquième, en première… Arrivé en terminale, en levant la tête j’ai vu qu’on n’était plus très nombreux. J’étais le premier à avoir le bac dans la famille, qui en était très fière — j’ai eu la chance d’avoir des parents qui me poussaient.

« Et là, je découvre ce que sont les forces de répression d’une manifestation. Ça va se solder par un mort : Malik Oussekine. »

À cet âge-là, j’ai la philo, la radio et le théâtre. C’était pratique, le théâtre, car ce n’était pas difficile pour moi. J’ai toujours aimé imiter les profs ; ça ne nécessitait aucun effort d’entrer dans un personnage. Arrivé à la fac de philo, j’ai intégré la troupe de l’université : Nanterre, c’est une forteresse complètement fermée du reste de la ville. Nous, on trouvait ça dommage, on voulait créer des passerelles entre une ville de banlieue, qui nous semblait assez emblématique, et la fac. Le théâtre nous a servi à ça : ouvrir l’université au reste de la ville. Mais ça n’est pas bien passé au niveau de l’administration car ce n’était pas ce qu’ils exigeaient de nous. J’étais néanmoins très heureux : à l’époque, Nanterre représentait Mai 68 et j’étais fier d’arriver à ce niveau d’études. Ce plaisir d’y être, il me semblait que ça pouvait être partagé par les gens qui se trouvaient juste à côté. Mais c’était en réalité un monde totalement clos… Une vraie comédienne, Sylvie Gravagna, étudiante également, nous a rapidement proposé de travailler sur l’histoire de Nanterre et de 1968, notamment à travers les rapports entre garçons et filles. Et ça, à nos âges, ça nous parlait immédiatement ! Le 22 mars 1967, les garçons — dont Cohn-Bendit — sont allés du bâtiment des garçons à celui des filles et ont déclaré qu’il ne fallait plus les séparer. Et ça a dégénéré… On appellera ça le Mouvement du 22 Mars, qui va être le déclencheur des mois qui suivent. Le fait de se servir de notre environnement immédiat va devenir une réflexion centrale de la compagnie, et ce jusqu’à aujourd’hui — compagnie [Un pas de côté, ndlr] que Sylvie cogère avec moi. En 1968, ils ont voulu changer le monde ; essayons déjà de changer notre quartier, Nanterre, en voyant s’il est possible de s’intéresser à plus large : la banlieue. Et on a beaucoup tourné dans les « zones sensibles », ces zones habitées par des gens d’une grande sensibilité (rires), pour reprendre les termes de Jacques Livchine — qui a inventé le théâtre de rue.

C’est à ce moment que vous avez monté la troupe Charlie Noé…

Oui ! Et on se fera virer de Nanterre à cause des activités de notre troupe ! Du coup, on ne s’est pas arrêtés là. Quand tu habites en banlieue, ce que tu vois, ce sont des routes. Moi, j’étais content avec ma mobylette léguée par mon grand-père, j’avais cette chance : pouvoir me déplacer. Je faisais des dizaines de kilomètres, de Sainte-Geneviève-des-Bois à Fontenay-sous-Bois : tout y était semblable. Quand tu vas en vacances avec ta caravane et que tu dis que tu viens d’Arpajon, tu seras identifié par les autres comme Parisien. J’ai compris assez tard que Paris, c’était encore autre chose. Nous étions bien plus concernés par la région parisienne. Quand on a réalisé qu’il y avait ce truc, au milieu, qui était « urbain », on a essayé d’y jouer ; on s’est rendus compte qu’il y avait les mêmes « zones sensibles », les mêmes « zones d’éducation prioritaire ». On a naturellement proposé nos spectacles dans des collèges ou des lycées parisiens. Pour moi, Paris, c’était impressionnant. On jouait dans de petites salles, et parfois on nous disait que les élèves qui venaient nous voir prenaient le métro pour la première fois ! C’étaient le 11e, le 18e arrondissement d’il y a vingt ans. Il y avait une réflexion à avoir sur la ville. Et ça ne nous a pas lâchés.

Par Cyrille Choupas, pour Ballast

L’étape suivante a été de bosser sur la mémoire de la banlieue. Parce que, par définition, la banlieue était un endroit qui n’existait pas. Les endroits que je visais étaient encore des champs, du temps de mon grand-père, né en 1901. Lorsque je lui disais « J’ai joué à Maisons-Alfort ! », le vieux me répondait « Ah, c’est très maraîcher ! C’est que de la gadoue là-bas ! » Et je lui répondais « Eh bien non ! Maintenant, ça n’est que de la ville, il n’y a plus de champs. » Les champs qu’il évoquait étaient devenus en une génération, celle de mes parents, « la banlieue ». J’allais à Épinay-sur-Orges à la ferme, il n’y avait que des vaches ; puis tout s’est urbanisé, sans s’urbaniser vraiment. Ça s’est « banlieuisé »… ce n’est pas devenu vraiment de la ville. Il n’y a pas eu cette réflexion-là. C’est tout le problème. Il n’y pas eu de réflexion sur la mémoire de la banlieue, la mémoire des gens qui y vivent — donc sur celle de l’immigration, car on vient tous d’ailleurs pour habiter ces « champs ». Cette mémoire est comparable à celle de mon grand-père, qui venait d’une famille alsacienne déplacée au moment où l’Alsace-Lorraine avait été annexée par l’Allemagne. Il s’était ainsi retrouvé dans le 19e, à côté de Pantin. Sylvie a imaginé le projet du Grenier des Lutz, qui est à mon sens le projet le plus fort que nous ayons réalisé et qui dura trois ans. Ça se voulait protéiforme : ça ne se passait pas dans des théâtres mais dans des collèges, dans des lycées ou sur des places publiques. In situ, on a découvert après que ça devait s’appeler ainsi. On proposait un travail sur la mémoire de l’immigration. On se rendait compte que d’où qu’elles viennent, quand tu étais en présence de personnes ayant eu un parcours comparable, ça se mettait en vibration, en empathie, et que ça permettait de s’intéresser au sujet. On pouvait en faire un objet artistique.

Vous êtes un auteur de terrain avant tout. Mais avec Charlie Noé, vous dites avoir fait entrer des auteurs comme Marivaux dans ces fameuses « zones sensibles ». La littérature classique a donc joué un rôle ?

« L’intérêt du théâtre, c’est quand même de rencontrer les gens, de se toucher l’épaule. Donc d’aller sur le terrain. »

On a commencé par le début et par ce qu’on connaissait : Molière, Marivaux. On a réalisé qu’il y avait des pièces formidables chez ces auteurs classiques, qui n’étaient pas ou peu proposées au programme. Les rapports entre amoureux — qu’on a ensuite travaillés à Nanterre —, c’est ce qui me préoccupait quand j’avais quinze ans. Le changement de regard sur les filles, les transformations à l’adolescence… Chacun se met à chercher des mots pour ça. Il se trouve que de grands auteurs ont écrit là-dessus des choses formidables. : on proposait de s’en servir pour les jouer à notre façon, tout en respectant le texte. On venait dans ces collèges, sans subventions, sans dire que c’était du « classique ». L’intérêt du théâtre, c’est quand même de rencontrer les gens, de se toucher l’épaule. Donc d’aller sur le terrain. On nous disait : « Mais vous ne les connaissez pas, nos gamins » ; à quoi on répondait « Mais si, on en vient ! ». À l’époque, il n’y avait pas cette réflexion (qu’il y a beaucoup maintenant) dans le service public : aller directement dans les établissements. Je suis allé dans tous les collèges, tous les lycées et lycées professionnels d’Île-de-France — des centaines — pour leur proposer mes spectacles. J’usais d’une « méthode Shadok » en me disant qu’il y en aurait bien un sur dix qui allait les prendre ! (rires) Et c’était la moyenne. Du coup, on a beaucoup tourné.

Des troquets, des lycées, des collèges pour scènes de théâtre… Pouvez-vous insister sur cette notion de « déterritorialisation », qui va aussi, sûrement, avec cette fameuse idée d’éducation populaire ?

Tous ces termes, je les ai découverts bien après. Il y avait d’abord une urgence, celle de travailler pour manger, et manger avec ce que l’on sait faire : c’étaient ça, nos questions. Au départ, j’avais commencé à gagner l’essentiel de ma croûte en étant pion. Puis en pigeant un peu comment fonctionnait l’Éducation nationale, je suis passé à un mi-temps : l’autre mi-temps, on jouait les spectacles — en gros, le matin j’étais pion dans une école et l’après-midi j’étais dans d’autres établissements. Alors oui, l’éducation populaire, mais au sens défini par Condorcet d’éducation publique : on ne dresse pas des enfants juste pour qu’ils deviennent ouvriers, soldats… Et on n’a pas de raisons d’arrêter d’apprendre. Dans nos métiers, on sait qu’on doit apprendre tous les jours, et c’est le cas. Pourquoi l’Éducation nationale s’arrête — c’est pour moi un mystère total — en fermant ses établissements à 17 heures ? Pourquoi ne restent-ils pas ouvert ensuite pour permettre des cours du soir pour les adultes ? On est tout le temps à la recherche de locaux, et les écoles sont fermées ! Il y a plein de collèges et d’écoles où il est possible de faire un travail formidable. C’est la même question pour les églises (qui coûtent cher !) : on a des lieux pour les réflexions sur l’Au-delà et la spiritualité. Et c’est à nous — ce sont des biens publics ! Alors pourquoi ne peut-on pas dire : « Dimanche, c’est catholique, vendredi c’est musulman, samedi c’est juif… » ? On les a les bâtiments, pourquoi s’enquiquiner ? Vers chez moi, il y a une petite mosquée — il ne faut pas avoir froid en ce moment pour y aller ! Elle est pleine le vendredi midi ; la moitié se les gèle, alors qu’on a d’immenses endroits vides. Et de beaux endroits !

Une réflexion dans le sillon de Malraux, qui disait vouloir faire des lieux de culte des lieux culturels ?

On a les deux. On a des établissements scolaires vides le soir. On a des églises vides et chauffées. C’est ballot… Ça rendrait peut-être moins hargneuse la concurrence. Je ne m’y connais pas beaucoup en « trucs qu’on croit » mais, en ce moment, ça semble poser deux ou trois problèmes. Alors, si on disait « Démerdez-vous, partagez un même lieu », comme on est en train de le faire actuellement dans le troquet où nous sommes ? Pourquoi ça marche dans un troquet, et pourquoi ça ne marcherait pas dans des établissement dans lesquels on essaie de faire réfléchir les gens ? Je ne comprends pas pourquoi le garagiste ne peut pas, après son boulot, aller suivre un cours de jardinage ou de je-ne-sais-quoi. Et proposer, dans ce même lieu, des cours de mécanique. Il y a tellement de propositions de partage… On a à la fois les lieux, les compétences et les gens : oui, l’éducation populaire devrait pouvoir marcher sans trop de frais. Je pense plus à ça qu’à la façon dont Malraux a voulu définir la culture. Je suis plus embêté avec cette idée-là.

Par Cyrille Choupas, pour Ballast

Comme Franck Lepage le résume bien dans sa Conférence gesticulée sur la culture, il faut avoir en tête que lorsque Malraux arrive à convaincre de Gaulle de la nécessité d’un ministère de la Culture, c’est aussi le moment où l’on ferme le ministère des Colonies. Ce sont les mêmes fonctionnaires qui, d’un ministère à l’autre, vont développer la culture en France. Ils y effectueront la même chose que ce qu’ils firent aux colonies, en donnant une définition figée de « la culture ». Ils poseront, dans de petits patelins de Bretagne, un gros bâtiment consacré, et réduiront les pratiques locales au rang de folklore, reléguées dans la salle des fêtes. Ils feront pareil en Alsace : « Ce n’est pas de la danse, ce que vous faites, ce sont des gesticulations… » On dit aux gens : « Ce que vous portez, ce n’est pas de la culture, même si c’est mignon. » La culture, « c’est ça », et la musique, « c’est ça ». C’est terrible. On a enlevé leur culture aux gens. On a fait disparaître tout un pan de chansons, de musique, d’accordéons… du « folklore ». Que reste-il aux gens ? RTL, BFM ou la Maison de la culture, ce gros parallélépipède en béton au bord de tel patelin auvergnat où les gens ne savent pas entrer. On leur dit : « La bourrée, ce n’est pas de la culture. Regardez Pina Bausch ! ». Dire que Pina Bausch c’est bien n’est pas le problème, mais affirmer que ce qu’ils font, eux, c’est de la crotte, et que la culture est loin d’eux…

Antonin Artaud misait grandement sur le théâtre ; il écrivait : « Et la question qui se pose maintenant est de savoir si dans ce monde qui glisse, qui se suicide sans s’en apercevoir, il se trouvera un noyau d’hommes capables d’imposer cette notion supérieure du théâtre, qui nous rendra à tous l’équivalent naturel et magique des dogmes auxquels nous ne croyons plus. »

« On leur dit :

La bourrée ! c’est pas de la culture. Regarde Pina Bausch !»

Je serais garagiste, je dirais qu’il faut que les garagistes règlent les problèmes de la société. Je n’ai pas le sentiment que ce soit propre à tel ou tel corps de métier.

Vous ne chargez pas le théâtre d’une quelconque symbolique ?

Mon grand-père a bossé comme tourneur-fraiseur toute sa vie et il allait au théâtre quasiment tous les soirs, comme on va au troquet. Il n’y avait alors ni cinéma, ni télévision, ni radio : c’était quelque chose de normal. Aujourd’hui, on a décidé que le théâtre faisait partie de « la culture ». Il y a deux cadres proposés : soit celui du pur divertissement, rigolo-rigolard, des vedettes de TV (qui squattent les scènes, pour la plupart) ; soit du théâtre public qui, fonctionnant par système d’abonnements, se donne peu la peine d’aller chercher un autre public — même quand le travail proposé est de très grande qualité. Dernièrement, s’est joué le spectacle de Joël Pommerat sur la révolution qui, paraît-il, est formidable (je n’ai pas encore pu le voir car nous jouons aux mêmes dates). Un spectacle resté longtemps à l’affiche à Nanterre, deux saisons de suite, écrit avant le phénomène de Nuit debout. Il y questionnait déjà la réappropriation de la parole. Or les affiches qui l’annonçaient écrivaient en gros : « POMMERAT-AMANDIERS » [en référence au Théâtre des Amandiers, ndlr]. Plus dégueulasse comme affiche, je ne vois pas comment c’est possible : c’est honteux ! On est dans le monstrueux du théâtre public, qui est censé être un service public — et le public, c’est un autre mot pour dire « le peuple ». « POMMERAT-AMANDIERS », ça montre bien qu’ils n’en ont rien à faire : leur théâtre sera plein. Mais alors, à qui s’adressent ces affiches ? À leur public d’abonnés qui vient à Nanterre ? C’est un théâtre destiné à la population de l’ouest de Paris qui a les moyens, qui connaît les codes, qui a tout ce qu’il faut. C’est très bien que ça existe, mais ce type d’affiche leur est exclusivement réservé. Il faudrait ressortir le théâtre comme au temps de mon grand-père, qu’il redevienne peu cher, accessible, dans les troquets : c’est envisageable ! C’est ce qu’on s’efforce de faire avec la compagnie. Mais baser une économie sur ça reste compliqué dans la merveilleuse période que nous vivons… Aujourd’hui, quelqu’un comme Pommerat fait peut-être ce travail dont parle Artaud — dans de très grandes salles et pour des centaines de personnes — ; mais tout sera organisé pour que le public qui s’y rende ne soit pas celui à qui cette pièce ferait du bien, je le crains.

Par l’appropriation de la ville et votre travail sur les archives, il y a la même idée, à savoir que l’information est à tout le monde et qu’il faut aller la chercher, la partager. Dans ces trois phases — le terrain, la recherche, la création —, laquelle vous est la plus évidente ?

À chaque fois que je suis dans l’une, je me plains de ne pas être dans l’autre. En réalité, j’adore les trois. Et je me sens bien plus proche de l’artisanat que de l’art tel qu’on m’en parle. Le boulot consiste à aller chercher le bois, trouver les bonnes planches, dessiner une belle chaise, puis faire une très belle chaise et la façonner à nouveau tous les soirs. On la rabote un peu, on ajoute des petites choses… mais c’est de l’artisanat : on fabrique quelque chose tous les jours, puis on repart à zéro. Alors, partir chercher le bois dans la forêt, c’est pas mal…

Par Cyrille Choupas, pour Ballast

Quel est votre rapport à la matière de l’archive ?

Le premier boulot qu’on a fait sur la mémoire de la banlieue avait été fait à partir des archives de Pantin. À côté, j’ai toujours pratiqué un peu de radio amateur. Et il y a eu toute une période durant laquelle on travaillait, avec Antoine Chao, à proposer des radios éphémères sur des festivals de théâtre de rue. On y faisait des sortes de feuilletons radiophoniques qui épousaient la problématique proposée par le festival de ce moment-là. On a bossé sur divers projets, notamment sur l’archéophonie, c’est-à-dire aller chercher les sons anciens. C’est en fait le même boulot d’enquête que ce que je fais sur Bleu Blanc Rouge. Pour Elf la Pompe à fric, c’était sur l’industrie pétrolière qui correspond au tout début de la Ve République, qui est réellement une création de de Gaulle : je n’ai pas eu besoin de remonter beaucoup plus loin. J’ai rencontré un peu ce qui précédait, puisque Total existait d’abord sous le nom de « Compagnie française des pétroles », créée juste après 1914–1918 pour s’emparer du pétrole perse qui, à l’époque, devenait irakien. À partir de là, je me suis rendu compte que la plongée dans les faits historiques permettait de raconter l’Histoire, et c’est notre boulot. Raconter l’Histoire ou raconter des histoires, ce n’est quand même pas très éloigné, fondamentalement. Quand il a fallu, sur le nucléaire, bosser jusqu’aux découvertes sur l’uranium ou la radioactivité, ça me faisait remonter jusqu’au contexte de la création de la bombe. Quand je me suis mis à bosser sur l’armement et la recherche, il a fallu remonter sur plus d’un siècle ou deux, voire à la nuit des temps ! Parce qu’il fallait recontextualiser tout notre rapport à l’armement. J’ai fait un important travail sur tout ça, pour piger qu’il n’y avait pas de différence fondamentale entre le drone et l’arbalète puisqu’il s’agissait, dans les deux cas, d’éloigner les corps des combattants. L’arbalète a d’ailleurs été interdite longtemps par l’Église, car considérée comme une arme déloyale. Mais quand un camp a une arme, l’autre doit avoir la même, car « il faut savoir se défendre ». Aujourd’hui, nous souffrons d’un mal qui s’appelle en anglais le storytelling, qui est l’art de raconter des histoires par les politiques : on ne va pas leur laisser cet outil-là, quand même : c’est le nôtre ! Ils tentent de raconter leurs histoires pour accéder au pouvoir. Nous devons raconter l’histoire de la manière dont ils essaient de l’avoir, ce pouvoir.

Si l’un des personnages de vos spectacles venait à une représentation, il crierait à la propagande !

« Aujourd’hui, nous souffrons d’un mal qui s’appelle en anglais le storytelling, qui est l’art de raconter des histoires par les politique. »

Je ne donne pas de point de vue, je n’ai pas cette prétention ! Je peux dire ce que je pense après le spectacle, et d’ailleurs je ne m’en prive pas. Mais je ne fais pas de la propagande, c’est bien pire que ça : je donne des munitions aux gens. Je les arme à mieux entendre l’information qu’ils auront le lendemain. Ça permet une capillarité, car les gens en parlent derrière ; ils auront des arguments pour répondre à ceux qui n’auront pas ces clefs.

Faudrait-il parler de « contre-histoire » ?

François Fillon a déclaré qu’il faudrait que l’Histoire ne soit plus écrite par des historiens mais réécrite par des académiciens qu’il choisirait — il l’a dit ! Ça fait d’ailleurs partie de son programme, de réécrire l’histoire de France pour refaire du récit national : c’est eux qui font de la contre-histoire. Nous, nous faisons du contre-pouvoir : il s’agit de continuer à pouvoir être contre le pouvoir. C’est notre rôle, et c’est déjà pas mal.

Nous n’oublions pas la pression mise sur les magistrats pendant le procès Elf. En se concentrant sur des dossiers aussi conséquents, et même si vous travaillez, finalement, sur des sources écrites et sonores qui sont accessibles, vous n’avez néanmoins pas la même démarche qu’une plateforme comme Mediapart, qui s’échine à déterrer des secrets d’État. Comment jongler avec cette « mise en danger », celle des procès qu’on pourrait vous faire ? N’avez-vous pas été inquiété ?

Du fait d’avoir été inquiété, je ne vais pas trop parler… Je recueille des mètres cubes de papier, de documents, d’archives… et à la fin ça pourrait juste faire trois pages dans Le Monde diplomatique. Ça ne représente pas grand-chose. Ma référence à moi, c’est Goscinny et Astérix : ce sont ces niveaux de lecture. Il faut que le tout soit accessible pour quelqu’un qui ne connaît rien du dossier ni des personnages. Quand tu lis Astérix la première fois, tu ne connais ni Astérix, ni Idéfix… Quand tu vas voir un Shakespeare, tu ne sais rien : tu fais confiance. Évidemment, c’est mieux si tu as des clés, mais je m’interdis de faire des spectacles qui ne soient pas accessibles. Encore aujourd’hui, quand je relis Obélix et Compagnie à l’âge de 50 ans, c’est une leçon d’économie qui reste valable ! C’est remarquable ! Avec un jeune Chirac qui sort de l’Ena et qui essaie de faire avaler n’importe quoi à n’importe qui… Et à 8 ans, tu prends ton pied aussi : voilà l’idéal de référence. Puis il y a une seconde couche, puis une troisième couche d’information — ce sont des niveaux de lecture et je ne vais pas me censurer là-dessus. Pour qui connaît très bien le dossier, il y en a quelques-unes qui sont comme des clins d’œil. J’ouvre des brèches : avec ces spectacles, c’était la première fois qu’on mettait de vrais personnages sur un plateau… Ça pouvait être compliqué. Pour autant, je pense qu’il faut nommer les choses. Dire qui a fait quoi. Qui ? C’étaient Le Floch Prigent ou Jacques Chirac. Qui était au courant, chez Juppé, chez Mitterrand, chez Bérégovoy ? Et ainsi de suite, jusqu’à Manuel Valls aujourd’hui.

Par Cyrille Choupas, pour Ballast

On nie trop volontiers à votre travail sa dimension artistique pour faire de vous un seul « documentariste ». Que signifie cette mise à l’écart des institutions, parallèle à votre capacité à jouer dans toutes sortes de lieux ?

Ce sont des rapports de pouvoir. Par exemple, c’est compliqué pour un théâtre d’accueillir un spectacle qui a pour sujet le nucléaire dans une région largement subventionnée par Areva. L’entreprise commençant à avoir moins de pouvoir, il devient plus simple pour nous de tourner ; mais cette impossibilité de jouer, ça a concerné des régions entières. On n’a jamais joué en Paca ni en Haute-Normandie… ni au Gabon ! Il y a deux endroits où l’on présente ces pièces : Avignon et Paris, deux villes qui sont comme des vitrines dans lesquelles les programmateurs sont présents pour acheter des spectacles — pour des théâtres nationaux, municipaux, ou des centres d’art dramatique (c’est très hiérarchisé). Je ne compte plus ceux qui sortent de mes spectacles pleins d’enthousiasme et me disent « Je te prendrai jamais, sinon je me fais virer, mais c’est super ! ». Il y a cet aspect-là, qui est contrariant. L’autre est que de nombreux théâtres ont fermé ces dernières années : les municipales, puis les régionales, ont ajouté une couche… Ce qui reste est réservé à une certaine élite, et c’est facile de les fermer. Une ligne de budget et hop !, un théâtre disparaît.

« Cet argent ne peut pas aller dans deux endroits en même temps. Quand les actionnaires s’enrichissent, le reste s’appauvrit. »

Tous les partenaires qui devaient m’aider à construire ce spectacle ont disparu au fur et à mesure : entre le moment de l’écriture où j’avais un certain nombre de promesses d’achat, et celui où je l’ai joué… ils avaient disparu. Et le Grand Parquet, un théâtre de la Ville de Paris dans lequel j’étais artiste associé, a même fermé entretemps. C’est maintenant une salle de répétition confiée à un autre lieu ; on fusionne ainsi les économies. C’est logique en un sens : il y a moins d’argent pour le public puisqu’il y en a davantage pour les actionnaires. Cet argent ne peut pas aller dans deux endroits en même temps. Quand les actionnaires s’enrichissent, le reste s’appauvrit. Jusqu’ici, ça ne se voit pas encore trop ; on va diminuer le budget des espaces verts, ça reste peu perceptible — même s’ils morflent aux espaces verts. On supprime un certain nombre de festivals, ça ne se voit pas trop ; et si ça se voit, on en remet un peu. Ça marche très bien, cette façon de fonctionner ! Pour nous qui avions du mal à rentrer dans ce chas d’aiguille, ça devient vraiment compliqué… Je n’en reviens pas de voir le peu de désir de programmer ce spectacle quelque part. J’ai pu sortir le spectacle sur Elf dans des petites salles où je le jouais jusqu’alors, seulement après la disparition de Chirac comme figure politique importante. On vient de voir disparaître François Hollande, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy des affaires politiques… et d’un seul coup mon spectacle va basculer dans le passé. Ça devrait être plus simple de le tourner…

En parlant de dettes, avez-vous eu l’occasion de voir le spectacle de Judith Bernard, Amargi ?

On le jouait en même temps… Mais je connais une des comédiennes du spectacle et on m’avait proposé d’y jouer. Le problème des théâtreux, c’est que c’est compliqué de se voir !

N’y a‑t-il pas de mise en commun des réseaux entre les théâtres, acteurs, techniciens ?

On se voit tellement peu ! On a tous des économies compliquées, on tourne quand on peut, quand on est disponibles… On se croise parfois dans les festivals… mais pas dans les loges ! Ce n’est pas évident de voir le spectacle des autres, pas commode. Ce serait formidable d’avoir des lieux communs : qu’Audrey Vernon joue son spectacle sur Fukushima dans les salles qui prendraient Avenir radieux, etc. Mais j’ai l’impression que ce sont les mêmes salles qui ne vont pas prendre nos deux spectacles ! (rires) Ou bien il faudrait créer notre propre structure de diffusion : c’est réellement quelque chose sur lequel on est en train de gamberger. La radio permet d’écouter « Les Grosses têtes », Dave, Mermet autant que des fictions radiophoniques ; hier, j’ai écouté Les Aventures de Tintin et le lotus bleu avec ma fille, accompagné par l’Orchestre national de France : c’était formidable ! Le théâtre, c’est donc plein de choses ! C’est la grosse farce, c’est la Comedia… Je propose que le théâtre, ce soit aussi le documentaire. Je m’en suis pris plein la gueule là-dessus, lors des premières années : quand j’ai commencé à dire que je faisais un documentaire sur Elf, on m’a répondu pendant trois ans que ce n’était pas du théâtre. On me parlait de sublimer le politique, à la Sophocle, alors que les répliques se suffisent ! Il y a des répliques savoureuses. Hortefeux qui dit à Gaubert « Elle balance beaucoup ta femme, apparemment… ! » Lorsque j’ai entendu ça à la radio, la première fois où c’est sorti, je me suis dit qu’il était évident que cette réplique devait faire partie du spectacle !

Par Cyrille Choupas, pour Ballast

Il y a aussi un ressort tragique : on pense au déchirement de la famille de Thierry Gaubert, l’ancien conseiller de Sarkozy…

On est précisément dans le théâtre ! Tout le boulot qu’on fait dans la compagnie, c’est de bosser sur ces notions d’héritage. On hérite d’une République, d’une vie de réseaux, de logiques de fonctionnement… Tient-on à le transmettre à nos enfants ? Je trouve qu’il y a des choses formidables et d’autres moins. J’hérite de la bombe nucléaire mais ne veux pas la transmettre. Je voudrais que ça s’arrête à ma génération. Il faut agir pareil sur ces héritages nationaux. Les centrales actuelles ? Les gouvernements proposent de les prolonger de soixante ans, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’on soit sûrs de ne plus être vivants au moment où il faudra se poser la question du démantèlement, parce qu’on ne sait toujours pas le faire… On sait faire des centrales qui arrosent d’électricité. Mais il y a trois pelés et deux tondus dans ces centrales ; il faut en visiter, c’est remarquable : il n’y a personne. J’y suis entré en tant que journaliste pour préparer le spectacle. Ils n’ont besoin de personne pour faire tourner ces endroits… Ce serait fort de faire de l’électricité patelin par patelin. De même qu’il faut un boulanger, un cordonnier, il faudrait des personnes pour fabriquer ça. Ça nous rendrait bien moins dépendants…

« Je veux pouvoir dire que la France ne peut pas sortir du nucléaire parce qu’elle fait des bombes. L’Allemagne, qui ne fait pas de bombes, peut se passer du nucléaire, mais la France est le quatrième pays de production d’armes. Accessoirement, il se trouve qu’une centrale peut éclairer une région. Alors tout va bien ! », avez-vous dit. Comment ne pas basculer dans le cynisme ? Comment maintenir une part d’humanité à vos personnages ?

Il n’y a pas le choix. Dans l’outil théâtral, si tu n’aimes pas un personnage, tu ne peux pas le jouer. Pour l’incarner, il faut réussir à aimer même un bourreau d’enfants. Il y a des personnages qui sont évidemment plus compliqués à aimer — Balladur est celui avec lequel j’ai eu le plus de mal. Un spectacle comme celui-là, c’est vingt personnages, et je ne consacre même pas une journée de travail par personnage (ce qui n’est pas sérieux…). Mais Balladur, j’ai mis trois jours, je n’y arrivais pas. J’arrivais à faire semblant… Mais il ne faut pas faire semblant, il faut rentrer dans la peau. Il faut le rendre le plus aimable possible. Si je n’arrive pas à émouvoir sur Sarkozy qui est embêté parce que c’est sa femme qui a réussi la mission, je pense avoir raté quelque chose . On n’est pas là pour se moquer, on est là pour les écouter : il ne faut pas que ce soit caricatural. Ce n’est pas ce que j’ai à leur faire dire qui est intéressant. C’est ce qu’ils disent eux, c’est leur sensibilité. C’est François Léotard qui va parler de son frère mort en l’espace d’un flash. Ce genre de petits moments, ça en fait juste des gens… On peut dès lors les comprendre : ça signifie qu’ils peuvent changer, que les choses peuvent changer. Ce n’est pas la corruption, ce ne sont pas des concepts… Des théâtres me disent parfois « Fais-moi un Molière ! Je te le prends d’office ! ». Molière, c’est très bien, mais ce n’est pas Molière qu’il est important de montrer en ce moment.

Toutes les photographies sont de Cyrille Choupas, pour Ballast.

REBONDS

☰ Lire notre entretien avec Judith Bernard : « Armer le spectateur d’une pensée en mouvement », novembre 2016

☰ Lire notre entretien avec Survie : « Il n’y a pas de bases militaires africaines en France », novembre 2016

☰ Lire notre entretien avec Audrey Vernon : « Donner envie d’agir », septembre 2016

☰ Lire notre entretien avec Guillaume Meurice : « Les luttes sociales manquent d’humour », septembre 2016

☰ Lire notre article « Théâtre social : quand Philippe Durand raconte les Fralib », mai 2016

☰ Lire notre article « Israël : la mort vue du ciel », Shimrit Lee, juin 2015

☰ Lire notre entretien avec Julian Mischi : « Il y a une dévalorisation générale des milieux populaires », juin 2015

☰ Lire notre entretien avec Franck Lepage : « L’école fabrique des travailleurs adaptables et non des esprits critiques », juin 2015