Entretien inédit pour le site de Ballast

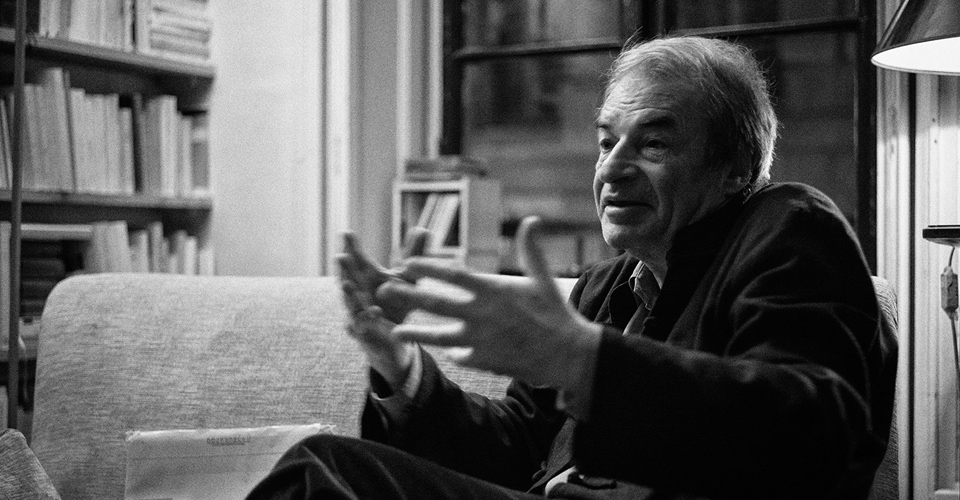

Il porte un chapeau feutre et un imperméable beige. Marche légèrement voûté. Plutôt revêche, de prime abord — entre le détective des années Bogart et le vieux loup de mer. Un bout de papier indiquait sur sa porte qu’il fallait cogner fort, faute de sonnette en état de marche. « Vous n’auriez pas une cigarette ? Je suis en rade, là. » Un vétuste immeuble parisien ; des livres partout dans son appartement. « Oui, pas facile de trouver un endroit où bouffer chez moi. » Un fusil posé le long de la bibliothèque et un couteau que Rolin triture une partie de l’entretien. Nous avons lu presque tous ses livres, en France ou sur les routes de ce monde que l’écrivain aime à saisir, du Soudan à l’Est en passant par l’Amérique latine, depuis qu’il a raccroché les gants, lui l’ancien chef de la branche armée de la Gauche prolétarienne. Hamon et Rotman ont déjà conté ses actions avec force détail dans le deuxième opus de Génération — Rolin s’appelait alors Antoine, « un homme sûr, précis, courageux » ; prise d’assaut d’une usine (bras gauche et os du visage cassés), attaque d’un commissariat, cocktails Molotov, un député de droite qui trempait dans des affaires louches capturé dans une malle, noms d’emprunt et déménagements constants, une bombe dans les locaux de Minute, une mitraillette Sten (jamais de balles dans le chargeur), l’enlèvement d’un cadre de Renault pour venger la mort d’un ouvrier, « Nous représentons la volonté du peuple face à la loi des assassins » ; Sartre soutint. Un bouquet de fleurs fanées près de photographies marines, dans son salon, quelques décennies plus tard. Rolin nous avait fait savoir, lorsque nous l’avions contacté, que nous risquerions d’être déçus : le militant maoïste est devenu « un sceptique, hélas... ». Raison de plus. L’écrivain s’assouplit à mesure que nous parlons. Jusqu’à la sympathie, même.

Oui, j’en suis conscient. Ça s’est fait naturellement, mais on peut vouloir des choses naturelles… J’ai peu à peu porté un regard critique sur mes premiers temps. Dans la réédition intégrale de mes textes, les deux volumes Circus, j’introduis chacun de mes ouvrages et je prends souvent pas mal de distance. Je cédais plus facilement au pathos, j’avais un goût immodéré pour une sorte de baroquisme d’écriture — que je ne renie pas complètement, d’ailleurs. Je relisais ces jours-ci, pour les besoins d’une rencontre à venir, des pages de L’invention du monde : c’est complètement excessif mais d’un excès nécessaire. Je me sens même un peu envieux de la très grande énergie que j’avais alors. Il y a des choses que je continue d’aimer, dans Bar des flots noirs : la fin, en Argentine, me convient toujours. Port-Soudan est un livre que je n’aime pas trop. Ce n’est pas de bol, c’est celui qui a été le plus lu… (rires) Il y avait une tendance au pathétique et à la grande phrase dont je me suis progressivement dépouillé. Il est difficile de trouver des traces d’ironie, aussi, dans mes premiers bouquins. Je suis plus limpide (je crois…), je me dirige vers ce qu’on pourrait appeler plus de classicisme (à peine lâché, le mot me gêne un peu…) — mais je ne suis pas sûr que je m’y tiendrai toujours ! Il faut toujours chercher, essayer, changer. Mon dernier livre, Le Météorologue, est écrit d’une façon classique car je ne me sentais pas de faire des sauts périlleux arrière pour raconter une histoire aussi tragique. Il obligeait à un ton plus clair, plus apaisé. J’ai un rapport plus ironique à celui qui écrit (moi !), aussi. Alors oui, j’ai conscience d’une différence.

Vous avez fait savoir que la littérature n’était pas affaire de récit, d’histoire, mais de langue et de style. C’est une opposition franche avec « l’écriture blanche » ou le roman traditionnel, avec sa narration, son intrigue… D’où vous vient cette approche ?

« J’ai hérité d’une certaine distance vis-à-vis des raconteurs d’histoires. Je n’ai pas commencé à écrire pour en raconter, c’est vrai. »

Même si je ne me suis jamais senti appartenir à une quelconque école, je suis, comme beaucoup de ma génération, héritier de cette remise en cause du roman romanesque, du récit, du bon vieux récit traditionnel, « La marquise sortit à cinq heures… », etc. Je n’ai pas sucé la mamelle du Nouveau roman mais j’ai tout de même grandi avec ça. J’ai hérité d’une certaine distance vis-à-vis des raconteurs d’histoires — même si, lorsque je lis Conrad, l’histoire de Lord Jim ou d’Almayer me passionne. Mais c’est ainsi : aucune réflexion sur la littérature n’a de caractère scientifique, de valeur absolue. Paul Valéry disait qu’il n’y avait aucune théorie en art. La seule qui existe est faite pour soi, et elle change en fonction de soi. Je ne prétends pas énoncer des vérités, même s’agissant de moi. Je n’ai pas commencé à écrire pour raconter des histoires, c’est vrai. Je voulais atteindre, dans le domaine des mots, quelque chose qui puisse être aussi beau qu’un tableau de… de Manet, par exemple. Cela étant, je ne méprise nullement la narration et, d’autre part, je crois (ce qui n’est pas sans angoisse, parfois) que chaque livre, chaque propos, doit produire, lorsqu’il est réussi, son propre style. Lorsque je veux décrire le monde entier et les océans, il faut que j’adopte un style un peu ample, abyssal ; lorsque je veux décrire un verre d’eau, à la manière de Francis Ponge, il me faut un style plus transparent. Je ne fais pas une statue du style, à la façon de Flaubert, mettons. Ou, plutôt, je ne suis pas monothéiste : il y a une langue pour chaque projet littéraire, et elles peuvent se montrer très différentes les unes des autres.

Une chose saute aux yeux : vous êtes très attentif aux teintes, très précis quant à la description des lumières. Votre écriture devient visuelle, parfois sensuelle. Vous parliez de Manet et c’est cette image qui vient : la peinture. Vous n’avez jamais essayé de toucher à un pinceau ?

Je ne suis pas peintre, malheureusement. Il m’est arrivé de dessiner, de faire des pastels. Surtout à l’époque de Port-Soudan, quand j’étais dans un établissement pour dingues. Mais je regrette beaucoup, en effet, de ne pas l’être. J’ai souvent pensé à ça : si je n’avais pas été écrivain, j’aurais aimé être peintre. Je ne suis pas un grand connaisseur de la peinture, j’en parle avec moins de profondeur et d’éclat que Michon. Sensibilité aux couleurs, oui… Les faire passer dans les mots. J’ai un projet sur lequel je suis depuis des années : la description de petits objets naturels. Je m’en donne à cœur joie pour tenter de définir la couleur d’une écorce ou d’une coquille d’huître.

Les poètes sont présents sous votre plume. Vous arrive-t-il d’écrire en vers ?

La poésie me nourrit, oui. J’en écris mais elle reste dans les tiroirs. Et c’est souvent dans des circonstances amoureuses, sinon toujours. Là, oui, j’en écris beaucoup (trop, peut-être…). Mais ça reste de l’ordre du privé.

Vous en avez déjà parlé ailleurs, mais revenons‑y : vous êtes entré en littérature après des années de militantisme maoïste. C’est l’écriture, avez-vous dit, qui vous a enseigné la nuance, le doute…

« La fréquentation de la littérature m’a permis de voir que chaque réalité se décomposait en de multiples facettes, qui se contredisent et se moquent entre elles et jouent entre elles. »

Oui, nous avons passé sept années (et c’est beaucoup quand on n’a que vingt-cinq ans) à être complètement saturés de certitudes. Et s’il y avait parfois des petites fissures, il fallait aussitôt les colmater. Ça c’est la Vérité, tout le reste est l’erreur. Tout ceci accompagné d’une incuriosité extraordinaire : ne pas lire un livre qui ne concerne pas la lutte pendant toutes ces années-là… Cette orgie de certitudes nous a semblé, à un moment donné — et tout ne se passa pas si facilement — mortelle. On s’est aperçus qu’on devenait idiots. On s’est dispersés, dans les années 1973–74. Ce furent alors des années très douloureuses. Je cherchais quoi faire de ma vie. Je me suis remis à lire et, tout d’un coup, la lecture m’a amené un autre point de vue. Un roman où un personnage serait tout noir ou tout blanc, parfait gentil ou très méchant, c’est édifiant, mais c’est de la merde. Ce sont les romans d’édification catholique ou ceux du réalisme soviétique. La fréquentation de la littérature m’a permis de voir que chaque réalité se décomposait en de multiples facettes, qui se contredisent et se moquent entre elles et jouent entre elles — et en particulier les réalités humaines. J’avais également du mépris pour le roman…

… Vous veniez de la philosophie.

Oui, c’est ça. Il y avait une hiérarchie. D’abord la philosophie marxiste. Puis on acceptait quand même les autres grandes philosophies : au premier rang, celle de Hegel, bien sûr. Puis le spinozisme et le kantisme ; on leur accordait une certaine dignité. Mais la littérature, c’était un truc… Enfin, vous voyez. De la broderie. Progressivement, je me suis aperçu qu’il y avait une intelligence de l’Histoire et de la société dans la littérature. Qu’elle relevait elle aussi de la pensée, d’une forme particulière de pensée, et qu’elle délivrait un savoir qui pouvait même se montrer plus aigu que la philosophie ou la sociologie.

Presque tous vos livres sont étiquetés « romans », mais, de ce qu’on en devine, la part de fiction est très mince. Il s’agit souvent de récits !

Oui, vous avez raison. Je ne me sens pas un vrai romancier. Le Météorologue, je n’appelle pas ça un roman, même si les critiques le désignent ainsi. Je connais, je lis Patrick Deville, mais sa conception du roman sans fiction, j’ai du mal à le suivre. Il me semble qu’on joue sur les mots… Le Météorologue, tout le monde le présente comme un roman, mais c’est une enquête réalisée de la façon la plus rigoureuse et scrupuleuse possible. Simplement, je mets en scène l’enquêteur — moi —, ce que l’historien ne fait pas, en général. Oui, en effet, je suis plus un écrivain qu’un romancier.

Lorsque nous sommes entrés en contact pour préparer cet entretien, vous nous aviez dit que vous étiez devenu « un vieux sceptique, hélas… ». Même si vous avez tourné la page de cette période révolutionnaire, que gardez-vous d’elle, profondément ?

« J’ai une réticence à l’endroit des gens qui n’ont jamais pris de risques. Aussi bien politiques, guerriers, aventureux ou littéraires. »

Oh, ce sont des choses qui n’ont pas forcément une grande portée, une grande efficacité dans la perspective de la transformation du monde… J’ai une forte tendance à vivre en groupe, avec mes amis. Dont beaucoup sont d’anciens « camarades ». C’est ça ma famille. Cette façon de vivre avec les autres, à leurs côtés, à travers eux, ça me vient de ces années-là. Aussi, je garde une grande méfiance pour les institutions, les lieux de pouvoir, pour tous les gens « en place ». Y compris les écrivains ! On croit que je charrie, que je me vante un peu, mais je me tiens loin du « milieu littéraire ». Après trente ans dans le livre, je ne connais pas plus de dix critiques littéraires. Je ne connais presque pas le monde de l’édition. Je vais vous épargner les choses cons, du genre je n’aime pas l’injustice — je ne suis pas le seul… Je ne fanfaronne pas en disant cela, mais j’ai gardé cette inclination : j’ai une réticence à l’endroit des gens qui n’ont jamais pris de risques. Aussi bien politiques, guerriers, aventureux ou littéraires. J’ai du mal avec les écrivains qui ont toujours le même style, toujours identique, identifiable immédiatement. Il faut tenter, changer, risquer. Échouer. Calvino estimait que la littérature devait se fixer des buts impossibles à atteindre sans quoi elle n’en valait pas la peine.

Votre mot, « hélas… », vous éloigne des anciens militants heureux d’en avoir fini avec l’intransigeance de leur jeunesse. Régis Debray, par exemple, n’est pas loin de présenter le « dégagement » comme une vertu. Voire une délivrance.

Il m’arrive souvent d’avoir un regret, furtif et sans doute abstrait, pour l’époque au cours de laquelle j’agissais. Mais cette période d’action tarissait dans le même temps ma pensée, alors je n’en ai pas une vraie nostalgie. C’est une nostalgie un peu vide. Je rêve de pouvoir à la fois lire, penser, écrire, agir… Je regrette parfois ce que le scepticisme a de paralysant, ce qu’il implique de retrait. Mais je lui trouve aussi quelques vertus, et, par exemple, l’apprentissage de l’ironie… Ce n’est en effet pas tout à fait la position de Debray.

Vous ne faites pas mystère de votre penchant à la mélancolie et vous avez des mots durs contre le cynisme. Un philosophe a écrit un jour que les cyniques se trouvent à « la limite de la mélancolie ». Ces deux sentiments sont-ils étanches ?

Dans le sens que je donne à ces mots, la mélancolie est très éloignée du cynisme. Elle est le regret de choses disparues, d’êtres, de sentiments perdus. S’il y a regret, il y a manque, et douleur. Et reconnaissance que « ça ne va pas ». L’essentiel, à mes yeux, est d’ailleurs là : j’écris parce que ça ne va pas, moi, le monde… J’écris parce que je trouve à redire… Le mélancolique assume ça dans ses fibres. Le cynique n’éprouve pas de douleur : il prend tout de façon égale, il considère qu’un bien et un mal sont équivalents, qu’un résistant est pareil à un collabo.

Certains mots reviennent dans vos livres : perdants, défaits, vaincus, ratés. Slavoj Žižek parlait, d’après Lacan, d’un « narcissisme de la Cause perdue » très présent dans la gauche radicale : ce goût pour les martyrs, la nostalgie, cette complaisance pour les foirages, la « fascination », c’est son mot, autour d’un Allende suicidé… De quelle façon l’entendez-vous ?

« Je vais vous épargner les choses cons, du genre je n’aime pas l’injustice… »

Rosa Luxemburg a été assassinée : elle n’a commis aucun crime, envoyé personne au peloton d’exécution. D’ailleurs, même si elle avait vécu, d’après ce que je sais d’elle, elle ne l’aurait pas fait. Les perdants n’ont pas eu l’occasion de transformer la Révolution en appareil policier. Même Guevara, qui n’était pas un tendre, n’a pas eu l’occasion de devenir Castro. Beaucoup des héros, dans toutes les mythologies, sont des perdants : Prométhée, le Christ — autant que je sache, il finit sur la croix ! (rires) On éprouve plus d’attirance pour ceux qui ratent. Prenez même Napoléon : sa légende se développe à partir de Sainte-Hélène. Des révolutions vaincues, la Commune par exemple, les spartakistes, on ne retient que la grande énergie de l’espérance, l’ascension vers l’idéal égalitaire. Je préfère Luxemburg à Lénine, bien sûr.

On sent que vous n’aimez pas votre époque. Que vous êtes une sorte d’antimoderne. Ce n’est pas si fréquent hors des courants traditionnellement « réactionnaires ».

Je suis attaché à la tradition littéraire, par exemple. J’ai récemment relu Homère (et relire est bien le bon mot !), c’est dire si je le suis ! Il faut créer des choses neuves, bien sûr, mais je ne suis pas dans le discours de l’avant-garde. Homère me donne des forces pour avancer. Je n’aime pas la vulgarité culturelle de notre époque. La mode, bien souvent, me hérisse. Quand j’entends que l’exposition de Jeff Koons à Beaubourg a battu tous les records de fréquentation depuis la création de Beaubourg, je dois avouer que je suis un peu sidéré. Mais j’ai peut-être tort… J’ai une grande réserve vis-à-vis de ce que l’on nous présente comme étant le nec-plus-ultra de notre temps. Et j’ai, inversement, un grand attachement à bien des choses du passé. À des manières d’être, d’écrire.

Vous assumeriez le mot « romantisme » ?

Dans son sens originel ?

Oui, l’allemand, Byron…

« J’ai une grande réserve vis-à-vis de ce que l’on nous présente comme étant le nec-plus-ultra de notre temps. J’ai un grand attachement à bien des choses du passé. »

Oui. Mais pas le sens un peu niais qu’on lui donne couramment : pas le clair de lune, le pathétique ni les violons… Mais à la Delacroix, oui, je veux bien ! Je viens de lire un bouquin passionnant (et un peu désespérant) : De quel amour blessée, d’Alain Borer, sur la dégradation contemporaine de la langue française. Je pense qu’on peut dire de Borer qu’il est un antimoderne — dans le champ linguistique, en tout cas. Je suis attaché à une façon de parler et d’écrire que l’on avait plus, il est vrai, au XIXe et au XXe siècle. Le temps où on écrivait des lettres, de la conversation épistolaire… Je suis lesté de tout un poids de goûts, d’admirations, de mélancolie, oui, et, inversement, d’incompréhensions ou de rejets contemporains. Antimoderne, ce n’est pas forcément synonyme de réactionnaire. Prenez Barthes : il évoluait dans cette direction.

Debord et Pasolini aussi.

Oui !

Vous en appelez à l’héroïsme et déplorez sa disparition. Pourtant, Le Météorologue et Un chasseur de lions mettent en scène des personnages, pour reprendre vos mots, plutôt ratés. C’est étonnant, non ?

On écrit difficilement sur les êtres, les lieux et les vertus que l’on aime ou admire. On risque de tomber dans l’hagiographie, la littérature édifiante. Venise est plus belle que Le Mans…

… Le Vieux-Mans est beau, quand même ! (rires)

… C’est vrai, j’aurais dû prendre un autre exemple ! (rires) Enfin, jamais je n’écrirai sur Venise. Il m’est plus aisé d’écrire sur un bled perdu, déprimant. J’admire la capacité à mettre sa vie en danger pour d’autres choses que son propre intérêt — l’internationalisme, par exemple, ceux qui partaient en Espagne ; ça ne veut pas dire que je vais écrire là-dessus. Quoique, j’ai pensé à un moment écrire sur un type pour lequel j’ai beaucoup d’attachement — sa mélancolie aussi me plaît… Il s’appelle Rossel, je ne sais pas si vous voyez ?

Le communard ?

Oui. J’ai tous ses bouquins (enfin, le pauvre, il n’a pas eu le temps d’en écrire beaucoup…). J’aurais aimé écrire sur lui.

Le terme « stalinien » n’a — entend-on parfois chez les libertaires — pas la même charge négative que celui de « fasciste ». Vous partagez ce constat ?

« Se débarrasser d’une illusion, c’est une chose extraordinairement douloureuse. Dire que Lénine était un despote, ce n’est pas toujours possible à gauche. »

Se débarrasser d’une illusion, même lorsqu’on sait qu’elle en est une, c’est une chose extraordinairement difficile et douloureuse. Mon personnage, dans Le Météorologue, Alexéï Féodossévitch Vangengheim, je ne sais pas s’il a cru, jusqu’à la fin, en l’infaillibilité du Parti et de Staline. Je pense qu’il commençait à avoir des doutes, mais s’il allait jusqu’au bout de ses doutes, il était perdu. Les intellectuels de gauche avaient probablement des doutes quant au fait qu’il se passait des choses terribles un URSS (et je ne parle pas des francs salauds comme Aragon !), mais ils préféraient fermer les yeux. Quand on pense que Sartre trouvait les pays de l’Est préférables aux États-Unis ! Lorsque l’URSS existait, il ne fallait pas en parler, et maintenant qu’elle n’existe plus, aucun travail de rétrospection ne semble nécessaire à la plupart. La Kolyma, on sait un peu ce que c’est — et encore… — mais je ne connais pas grand monde, y compris dans mon entourage, qui pourrait citer le nom d’un des camps de la Kolyma. Cette histoire a été niée honteusement quand il eût fallu la faire éclater et, maintenant, on considère que c’est du passé, n’en parlons plus ! Dire que Lénine était un despote, ce n’est pas toujours possible à gauche. Mais ce n’est plus pour préserver quelque chose (la forteresse du Prolétariat, disons), c’est par ignorance et paresse intellectuelle et morale.

Ce n’est pas plutôt pour conserver une mémoire, une gloire, un symbole ? Lorsque vous écrivez que le stalinisme est une « conséquence inévitable » du léninisme, ça peut faire grincer beaucoup de dents dans les rangs communistes !

En effet, c’est sans doute pour préserver quelque espoir. Tout a foiré ensuite, mais l’acte initial était grand et pur ! Or ce n’est pas la vérité… La politique de Lénine n’était ni généreuse, ni pure. Les premiers camps datent de son gouvernement. On continue de penser qu’on peut arracher 70 pages sur les 100 pour se féliciter des 30 premières et se dire qu’on peut recommencer l’Histoire…

Diriez-vous, avec Orwell, que les intellectuels sont bien plus tentés par le totalitarisme que les gens ordinaires ?

Oui, je crois. Je suis enclin, de toute façon, à partager bien des choses qu’Orwell a pu dire. Après, comme toutes les phrases définitives de ce genre, qui brassent des catégories très larges (« les intellectuels », « les gens ordinaires »), on peut trouver mille contre-exemples : l’exécuteur du NKVD, dans Le Météorologue, ce n’est pas un intellectuel, c’est un ex-ouvrier serrurier ; les SS n’avaient pas tous suivi l’enseignement d’Heidegger… Cette phrase n’est pas forcément toujours vraie, mais qu’il y ait, contrairement à ce qu’on pourrait croire, une grande disposition au totalitarisme chez les intellectuels, ça me semble exact.

On a pu lire dans la presse des parallèles entre le mouvement mondial de jeunes vers la Syrie, partant pour lutter, se dépasser, trouver un absolu, et les Brigades internationales ou les militants radicaux de votre génération. Comment réagissez-vous à ça ?

« Cette comparaison est monstrueuse. Je ne vois pas le rapport entre les idéaux socialistes et ce que prône l’État islamique. »

C’est proprement effarant ! Que des types aient envie de se rendre en Syrie ou en Irak parce qu’ils ont vu sur Internet des égorgements d’otages agenouillés, c’est effarant. Ceux qui allaient se battre en Espagne n’y allaient pas pour ce genre d’« idéal » ignoble. Bien sûr, je connais les exactions au sein des forces républicaines, staliniennes et anarchistes, mais ça n’a tout de même rien à voir. Ils partaient pour lutter contre le fascisme et pour défendre un régime républicain ou socialiste. Cette comparaison est monstrueuse. Je ne vois pas le rapport, malgré le peu de sympathie que j’ai pour le « socialisme réel », entre les idéaux socialistes et ce que prônent l’État islamique et les bandes d’Al-Nosra ou d’Al-Qaïda. Il n’y a rien de commun. La seule chose, soit, c’est qu’ils partent pour l’aventure… Et alors ?

L’espérance collective et socialiste revient sur le devant de la scène. Suivez-vous encore l’actualité ?

Il est vrai que je ne me passionne plus autant pour l’actualité, mais, tout de même, ça m’intéresse… Je suis sceptique mais j’espère qu’ils ont raison d’espérer. Mais, pour vous dire la vérité, je n’en ai aucune idée… J’espère, tout en ayant des doutes, que les Grecs et les Espagnols ont raison de mettre de l’espoir dans ces mouvements. Mais oui, ce serait bien qu’ils aient raison.

Toutes les photographies sont de Stéphane Burlot