Entretien inédit pour le site de Ballast

Faut-il sauver le populisme de gauche ? Face à l’escroquerie manifeste de nos « démocraties parlementaires » et au règne brutal de l’extrême centre, l’essayiste et syndicaliste belge Olivier Starquit répond par l’affirmative. Politiser la douleur, organiser la rage, mobiliser les passions : l’auteur d’Une éclipse et des lucioles : De la démocratie au XXIe siècle invite, renforcé par la mobilisation des gilets jaunes, à la construction d’un « nous » bâti autour des « gens modestes ». Ceci, précise‑t-il, sans abandon de la lutte des classes ni adhésion à la figure de quelque grand leader. Mais ce populisme n’est à ses yeux qu’un outil : l’important est de travailler à la mise en place d’une démocratie dans laquelle tous les citoyens auraient une égale possibilité d’instituer la société. Nous en discutons.

Votre question indique en effet, sinon une hésitation, à tout le moins la persistance d’un doute. Dans la foulée de Cornelius Castoriadis, je penche en faveur de ce désir d’autonomie radicale où l’idée démocratique est inséparable de la notion d’autonomie. Où l’émancipation effective des sujets — c’est-à-dire le fait de les rendre individuellement et collectivement aptes à agir et à penser par eux-mêmes — exige des conditions politiques, sociales et culturelles directement antithétiques à celles visées par le processus de dé-démocratisation mis en œuvre par le néolibéralisme. Mais je ne peux pas m’empêcher de soulever quelques points d’interrogation. Notamment sur le tirage au sort et sur les appels à la démocratie directe. Face à la crise de la démocratie représentative et à la professionnalisation de la vie politique, d’aucuns présentent le tirage au sort comme une méthode permettant de rendre la démocratie plus légitime et plus efficiente. Plus légitime parce qu’il restaurerait l’idéal d’une répartition égale des chances politiques. Plus efficiente parce que la nouvelle représentation tirée au sort ne se perdrait pas dans des combats de politique politicienne de partis. Les citoyens désignés par le sort seraient plus libres que les représentants, puisqu’ils ne doivent pas être élus ou réélus et disposent de plus de temps, et qu’ils ne doivent pas mener campagne et intervenir dans les médias pour maintenir à niveau et à tout prix leur popularité. Le caractère hautement démocratique du tirage au sort résiderait dans le fait qu’il repose sur l’absence de titre à gouverner : n’importe qui peut être appelé à participer à la chose publique, indépendamment de ses titres et qualités. Le hasard œuvrerait en quelque sorte à une représentation plus hétérogène de la société. Mais la plaie majeure qui ravage la démocratie représentative à l’heure actuelle est celle de l’abstentionnisme : en quoi le tirage au sort y remédierait-il ?

« Cet approfondissement de la démocratie nécessite de ne pas la limiter à des aspects formels comme le droit de vote, mais de la faire vivre au quotidien. »

Dans Ballast, Clément Sénéchal avançait, à l’inverse, que le tirage au sort renforcerait l’atomisation de la société et serait antipolitique parce qu’il exclut toute conflictualité au profit d’une vue simplement gestionnaire. Rien n’exclut, du reste, de penser qu’un individu inexpérimenté soit plus aisément corruptible qu’un politique aguerri et responsable devant des électeurs. Autre question : quelle possibilité de vote-sanction à la fin du mandat ? Outre la question de la taille (le tirage au sort est souvent appliqué sur de petits territoires), le tirage au sort peut également être arbitraire : le risque hypothétique existe que l’échantillon tiré au sort ne soit pas du tout représentatif de la société. Un grand défenseur du tirage au sort, David Van Reybrouck souligne que ce système cadre mal avec le mode de fonctionnement actuel des médias car le processus est lent, dénué de ténors et de visages connus et ne vit pas de grands conflits. Quant aux appels à la démocratie directe, il est légitime de douter de la réelle implication de toutes et tous — dans ce cas-là, le pouvoir décisionnel pourrait tout aussi bien être capturé et confisqué par une minorité agissante dotée du capital culturel et symbolique.

La vraie question est celle de savoir comment, face à la déshérence démocratique, parvenir au projet d’autonomie individuelle et collective — soit, selon Castoriadis, le « projet d’une société où tous les citoyens ont une égale possibilité effective de participer à la législation, au gouvernement, à la juridiction et finalement à l’institution de la société » ? Suffit-il d’invoquer quelques grandes idées (le tirage au sort, la votation, la démocratie directe) ou doit-on y ajouter d’autres mesures plus graduelles comme l’instauration d’un congé politique pour toutes et tous (et pas uniquement les agents de l’État ou les professions libérales), l’extension de la démocratie aux domaines économique et social ? Cet approfondissement de la démocratie nécessite de ne pas la limiter à des aspects formels (certes essentiels) comme le droit de vote, mais de la faire vivre au quotidien, d’en étendre le champ d’action et de réhabiliter de la conflictualité, de l’utopie, de la désobéissance civile et du commun.

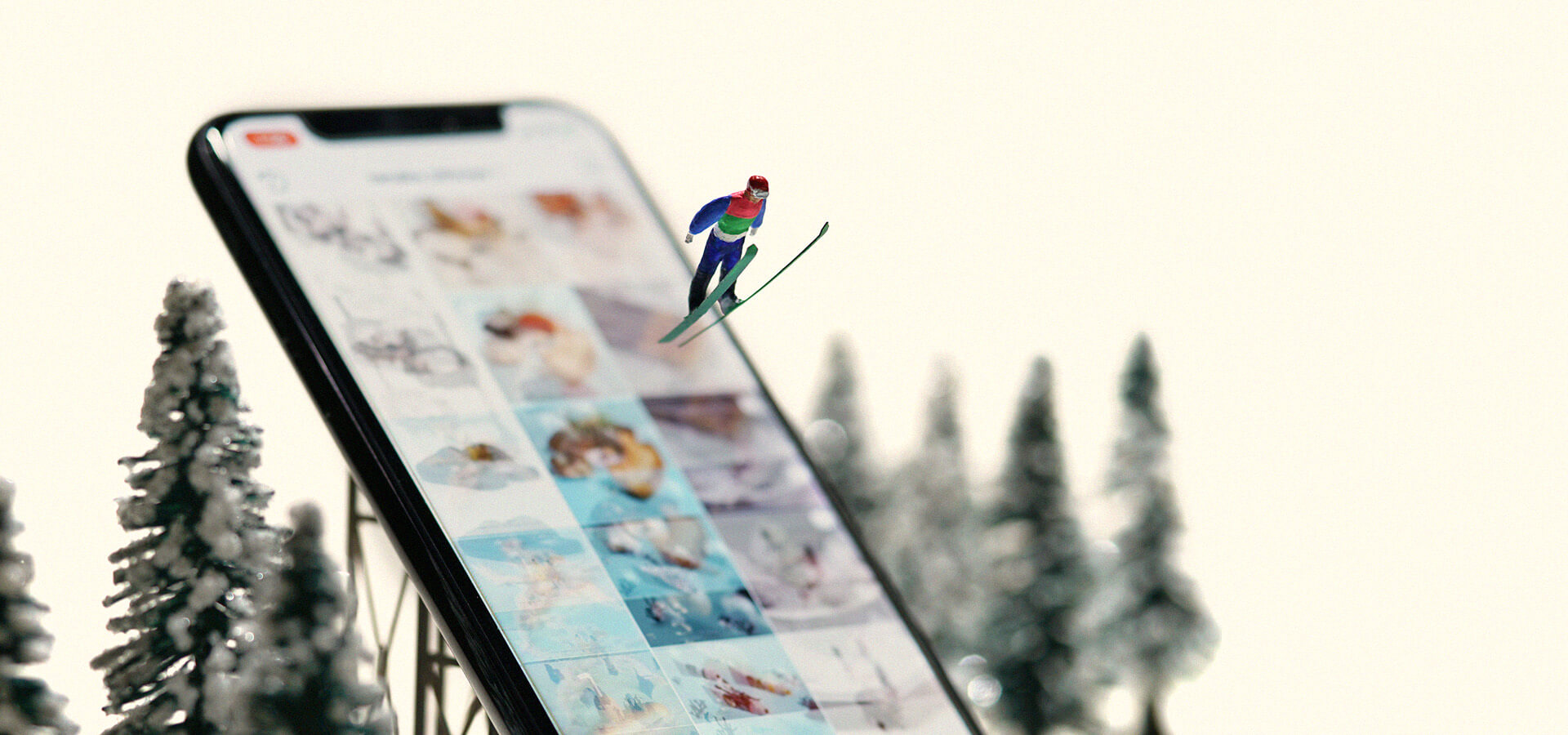

[Miniature calendar (Tatsuya Tanaka)]

Les partis politiques et les syndicats sont massivement rejetés ou ignorés. Vouloir rompre avec la société capitaliste implique-t-il de créer de nouvelles organisations ou de revitaliser ces anciens collectifs hérités du mouvement ouvrier ?

Vraisemblablement les deux. Et, en ce sens, le mouvement des gilets jaunes est assez emblématique et interpellant, notamment parce qu’il s’est constitué dès le départ sur la base de revendications que les organisations syndicales posaient et portaient. Mais les gilets jaunes ne sont, de manière générale, pas représentés et ne se sentent pas représentés par les organisations syndicales. Cela veut donc dire que pour les syndicats, il serait opportun et important de représenter et surtout d’organiser ces travailleurs précarisés — entre autres. On peut faire le pari que ce processus pourrait insuffler un second souffle au mouvement. Le raisonnement vaut également pour les travailleurs exploités dans l’économie de plateforme. Cette articulation et cette convergence des luttes permettraient aussi de remettre une couche de vernis sur la lutte des classes, de l’actualiser précisément au moment où certains proclament qu’il n’y a plus d’idéologie — cette déclaration étant elle-même hautement idéologique.

« Le nombre de prolétaires n’a jamais été aussi élevé : ces personnes qui n’ont pour vivre que leur force de travail, physique ou intellectuelle. »

Or — et ceci n’est qu’un paradoxe apparent —, le salariat privé et public ne cesse de croître dans la société par rapport aux agriculteurs, aux indépendants, aux professions libérales. Ce qui revient à dire que le nombre de prolétaires (ces personnes qui n’ont pour vivre que leur force de travail, physique ou intellectuelle) n’a jamais été aussi élevé quand, dans le même temps, la part des richesses produites lui revenant est en baisse constante. Mais l’atomisation des structures de production, l’intérim, la flexibilité, la fluctuation des contrats, la disparition progressive des grandes concentrations ouvrières, l’externalisation, la sous-traitance, la précarisation, la fragilisation ou la disparition des statuts dans la fonction publique, toutes ces nouvelles formes d’organisation du travail diluent la conscience de masse, individualisent et isolent les êtres, et induisent la disparition de la perception des intérêts communs de classe. Et l’absence de perspective globale remettant en cause cette vision ne contribue pas à ranimer la conscience de classe qui s’étiole. L’individu se voit ainsi présenter des ennemis de substitution : le chômeur, l’étranger, le collègue qui lorgne son enviable statut… Un véritable travail de redéfinition et d’identification de ces mutations serait bénéfique.

Et les partis ?

La question m’inspire moins d’optimisme, même s’il faut nuancer. Si les partis traditionnels s’étiolent, force est également de constater qu’ils muent. Ils deviennent de plus en plus des outils tournant à vide, qui se parlent à eux-mêmes et sont reconfigurés comme une petite entreprise au service d’un leader entrepreneur. Ils se voient confrontés à des mouvements dont la durée de vie se limite de plus en plus à une séquence électorale. À force d’avoir pratiqué l’alternative sans alternance et professionnalisé la chose politique, il n’est pas étonnant de voir s’installer une désaffection, un désenchantement, voire une défiance. D’un autre côté, on ne peut pas passer à côté de ce qui se passe dans le monde anglo-saxon : le Labour Party, sous l’égide de Jeremy Corbyn, redevient un parti de masse et recrute de jeunes électeurs.

[Miniature calendar (Tatsuya Tanaka)]

Quelle est donc sa recette ?

Malgré l’hostilité d’une grande partie des parlementaires et de l’appareil de son propre parti, Corbyn souhaite tourner la page du blairisme et en revenir aux fondamentaux du Parti travailliste. Ce qui implique de ramener dans le giron public le rail, l’eau, l’énergie et la poste : un programme cohérent, porteur de changement et d’espoir. Et, par analogie avec ce qui se passe aux États-Unis autour de la campagne de Bernie Sanders et d’autres francs-tireurs démocrates, ce phénomène est tout sauf le fruit du hasard. Depuis quelques années, un réseau de soutien, Momentum, a notamment envoyé partout dans le pays des équipes mobiles de vidéastes et de monteurs, créant chaque jour de courtes vidéos chocs pour nourrir les réseaux sociaux. Avec Momentum, qui se définit comme un mouvement populaire, le Labour Party a développé un logiciel, Chatter, qui permet de se transformer en fantassins sur le terrain. Ces méthodes marient en quelque sorte le happening politique du passé avec le militantisme technologique d’aujourd’hui.

Mais l’État est-il compatible avec l’idéal d’une société autonome ?

« Pensons au Chiapas ou au Rojava, ce territoire de la taille de la Belgique dans le Kurdistan autonome syrien qui réinvente la politique par l’instauration d’un confédéralisme démocratique. »

Dans l’absolu, non. Mais la société autonome qui désigne le fait de se gouverner, de se diriger sans être sous la tutelle d’un autre est un projet, un processus et un idéal — il y a donc de nombreuses étapes et démarches à accomplir, d’autant que, dans notre société, nous sommes « conditionnés à l’obéissance ». Tout comme le modèle démocratique actuel vise à anéantir l’imagination, sa domination repose également sur la coopération des dominés, sur notre obéissance, notre acceptation. L’évolution au cours de ces dernières décennies — de l’État social vers l’État punitif — semble indiquer que le chemin sera long… Mais des exemples, des lucioles existent. Pensons au Chiapas ou au Rojava, ce territoire de la taille de la Belgique dans le Kurdistan autonome syrien qui réinvente la politique par l’instauration d’un confédéralisme démocratique. Là-bas, dit David Graeber, « un avenir sans État se construit contre le capitalisme en s’appuyant sur l’écologie et le féminisme et en utilisant un système unique de pouvoir dual avec les mêmes gens siégeant dans deux entités ». Le Rojava expérimente une forme de coopération et d’autogestion basées sur les théories du municipalisme libertaire.

Vous dites dans votre livre Une éclipse et des lucioles que des phénomènes aussi extrêmes que l’apparition de Daech sur nos sols a notamment pour cause l’emprise du néolibéralisme sur nos vies et le monde dans lequel nous évoluons…

Dans La Foulée de Patrick Marcolini, l’hypothèse de travail est la suivante : « Si la société actuelle produit l’extrémisme comme la nuée porte l’orage, c’est parce que les valeurs qu’elle propage se placent toutes sur le terrain de l’excès, de la surenchère et du refus des limites sous toutes leurs formes. » Avec un néolibéralisme qui responsabilise à tout crin l’individu et les choix qu’il pose, ce système en surenchère permanente induit une fatigue d’être soi et un souhait de se replier sur un système de sens prédéfini. Dans ce cadre, explique Fethi Benslama, « l’islamisme comporte la promesse d’un retour au monde traditionnel où être sujet est donné, alors que dans la civilisation moderne l’individu est une superproduction de lui-même qui l’oblige à un travail harassant. […] Certains jeunes préfèrent aujourd’hui l’ordre rassurant d’une communauté avec ses normes contraignantes, l’assignation à un cadre autoritaire qui les soulage du désarroi de leur liberté et d’une responsabilité personnelle sans ressources ». Le recrutement s’opère d’une manière analogue aux choix proposés par les grilles néolibérales : une offre d’identité est choisie selon des critères de consommation définis et aidés par les nouvelles technologies, une sorte d’achat impulsif sur la toile. Par le truchement des biais de confirmation chers aux réseaux sociaux, Internet est le terrain le plus favorable qui soit pour le développement de groupes extrémistes, voire intégristes, qui n’omettront pas, par ailleurs, de liker leurs statuts et de gazouiller leurs faits d’armes en bons consommateurs narcissiques ayant intégré les codes néolibéraux.

[Miniature calendar (Tatsuya Tanaka)]

Comment ne pas voir, avec Roland Gori, dans l’émergence des nouveaux croisés de Daech une sorte de réaction à ce monde néolibéral qui les rejette et en fait une population surnuméraire ? « Face à la violence d’un rationalisme économique morbide qui ne voit dans l’humain et dans la nature qu’un stock d’énergie à exploiter à l’infini dans un monde globalisé, explique-t-il ainsi, de nouvelles formes de violence émergent qui peuvent s’exprimer par le retour à des populismes, à des nationalismes, des intégrismes contribuant à des replis identitaires, ethniques ou religieux, voire à ce que je nomme des théofascismes. » Comme si Daech était le produit et l’anticorps d’une hégémonie culturelle, celle de la religion du marché.

Vous réhabilitez le clivage gauche-droite en tant que clivage sociopolitique fondamental. De nombreuses personnes le remettent en question de nos jours : il ne serait plus capable d’interpréter les enjeux contemporains ou de rassembler le grand nombre. Comment s’entend votre défense ?

« L’opposition peuple/élites doit être conçue en termes d’intérêts de classe. Le populisme de gauche doit être utilisé pour conquérir le pouvoir. »

Les mots et les concepts peuvent parfois piéger. Alors que la social-démocratie a entériné dans tous les domaines la domination de la bourgeoisie cultivée, qu’elle n’a eu de cesse de recourir à une bouillie sémantique d’ordre managérial et qu’elle a perturbé l’axe gauche-droite, il devient de plus en plus difficile s’y retrouver entre « gauche », « socialisme », « progressisme » et tutti quanti. Après la chute du Mur de Berlin, la plupart des partis sociaux-démocrates ont abandonné les réformes de structure et la volonté manifeste de s’opposer radicalement au néolibéralisme. Cette mutation a été dûment labellisée dans certains pays — pensons à la troisième voie de Tony Blair en Grande-Bretagne ou au nouveau centre en Allemagne, sous l’égide de Gerhard Schröder, avec pour corollaire l’abandon de la lutte et aussi des classes populaires. Dans la plupart des pays européens, la social-démocratie va perdre la confiance populaire et peu à peu le pouvoir parce qu’elle n’aura pas su se distinguer du libéralisme économiquement dominant. L’aspiration à l’égalité va céder la place à la recherche de l’équité et de la justice sociale. L’émancipation passe à la trappe en faveur de la garantie des statuts sociaux conquis, voire de la gestion de la modernisation de ceux-ci. L’extrême centre profite de cette situation pour dépasser et rendre obsolète le clivage gauche-droite.

Et nous voilà à Macron…

Sa campagne présidentielle l’illustre à merveille : ni de gauche, ni de droite, donc de droite. Sous réserve d’une mise à jour, d’une réactivation et d’une défense ferme, rien n’indique que la lutte des classes et l’axe gauche-droite soient dépassés. Bien au contraire. Face à l’état de délabrement dans lequel la plupart des partis de gauche ont été laissés, il n’est peut-être pas stratégiquement inopportun de se saisir du moment populiste pour procéder à une reconstruction de mouvements ou de partis clairement anticapitalistes qui ajouteraient à la lecture classiste le combat pour une transition écologique autre que le greenwashing. Je parle de « moment populiste » comme si nous étions en face d’une éruption volcanique : il se déroule entre le moment où la lave quitte l’état de fusion et se sédimente pour laisser la place à une nouvelle configuration. Si ce moment populiste implique de recourir à la lecture laclau-mouffienne1 et sa grille opposant le peuple à une élite ou à la caste, il peut être vecteur d’une méthode permettant à la « gauche » de se rabibocher avec ce qu’elle a méprisé. De réhabiliter et de reconstruire un peuple. C’est un processus qui devrait permettre de réintroduire la conscience de classe par le biais d’une gauche populaire centrée sur les gens modestes et de nouveaux modes de vie. Cette notion est proche de la « décence ordinaire » développée par George Orwell puis par Jean-Claude Michéa. Pour le dire autrement, on peut poser la question de savoir si un populisme de gauche est envisageable, voire souhaitable. Et la réponse ou le pari pourrait être de dire : oui, à certaines conditions. L’opposition peuple/élites doit être conçue en termes d’intérêts de classe. Le populisme de gauche doit être utilisé pour conquérir le pouvoir mais il faut le rendre de manière effective à la population — ce qui permet d’éviter l’écueil du leader, lider maximo, führer : le choix de la langue reste encore libre — afin qu’il reste connecté aux aspirations de celle-ci. Il doit servir les intérêts des couches populaires, donc réduire les inégalités.

[Miniature calendar (Tatsuya Tanaka)]

Vous affirmez que le centre est en réalité bien plus intolérant qu’on ne le pense. Cette position politique a pourtant toujours été décrite comme garante de modération et de raison. Comment expliquez-vous ce paradoxe ?

La politique de l’extrême centre — je renvoie volontiers aux ouvrages essentiels d’Alain Deneault — est désignée comme telle parce que cette politique qui nie la politique est extrême au sens moral, parce qu’elle est intolérante à tout ce qui n’est pas elle. Le centre est excluant et exclusif. Il se définit comme étant ce qui est normal, pragmatique, réaliste, nécessaire. Son discours pragmatique et normal naturalise et rend inéluctable. Sous couvert de modération et de bon sens, ses tenants mettent en œuvre un projet dont les moyens et les fins sont en fait brutaux, ce qui nous pousse à penser que les vrais radicalisés ne sont pas ceux que l’on croit : ils sont au pouvoir. La violence à l’égard des gilets jaunes et l’affaire Benalla sont symptomatiques. Le programme de ce centre est simple, il se résume en cinq points : plus d’argent pour les actionnaires ; pour les entreprises, un accès aisé aux paradis fiscaux ; une réduction de l’État au rôle d’agent de sécurité des investisseurs ; moins de services publics ; moins de droits pour les travailleurs. Ce que traduisent et mettent en place les ordonnances autour du code du travail : réduction des cotisations sociales, du coût du travail, simplification des règlements, conditionnalité des allocations de chômage, atteinte à la hiérarchie des normes, soit l’application d’un néolibéralisme pragmatique et technocratique.

« Les vrais radicalisés ne sont pas ceux que l’on croit : ils sont au pouvoir. La violence à l’égard des gilets jaunes et l’affaire Benalla sont symptomatiques. »

Les différences entre les discours des uns et des autres sont minimes. Les symboles plus que les fondements divergent, dans une apparence de discorde. Les « mesures équilibrées », « juste milieu », ou « compromis » sont érigées en notions fétiches. Il est ici question d’un sabordage de la politique par le monde politique. La politique managériale y prend toute la place. La gouvernance est et reste la pièce maîtresse, le pivot autour duquel tout gravite : sous couvert de saine gestion des institutions publiques, l’action politique a été réduite à une technique qui doit apporter une solution à un problème qui surgit (ce que les manuels de management appellent le « problem solving »). Mais cette intervention purement technique se passe de toute réflexion sur le long terme fondée sur des principes, de toute vision politique du monde publiquement débattue. En guise d’illustration, nous pourrions revenir sur le début de mandat d’Emmanuel Macron : les mesures mises en exergue dès le début, à savoir la « réforme » (soit le démantèlement) du code du travail et l’inscription de l’état d’urgence dans le droit commun, ressortissent indubitablement de ce qu’Alain Deneault dépeint comme une politique d’extrême centre.

Revenir au peuple, c’est aussi restaurer la dignité de ces figures souvent honnies par la gauche que sont le « beauf », le « bidochon », le « baraki2 » et autre « chav3 » ?

Indubitablement. Pour reprendre le titre d’un article de David Van Reybrouck paru dans Wilfried, nous devons apprendre à aimer ceux que nous aimons détester.

Qui est ce « nous » ?

La gauche devenue très urbaine, très cosmopolite, très éduquée, très bien-pensante et totalement acquise à l’idée de « société ouverte ». Il faut sortir de ces étiquettes. « Barakis de kermesse », « chavs », « terroni4 », « klootjesvolk5 », « beaufs » : chaque langue dispose de son arsenal sémantique pour se moquer effrontément du prolétariat blanc avec une volonté évidente de le diaboliser. Plutôt que de procéder à leur diabolisation et ainsi accentuer le ressentiment et le sentiment d’abandon, il s’agirait de coconstruire une vision partagée d’une vie bonne et un récit enchanteur plein d’espoir, un récit direct et accessible qui viserait à extraire la pensée néolibérale de la tête des citoyens. Il s’agirait donc de dépasser le mépris de classe et les jugements moraux et de tâcher de comprendre les conditions de vie de chacun·e, de cesser ainsi de les abandonner à leur triste sort pour les impliquer à nouveau dans un projet de société émancipateur et progressiste, qui les concerne au premier plan.

[Miniature calendar (Tatsuya Tanaka)]

Le populisme réhabilite les passions en politique. À quoi on pourra vous opposer que les passions engendrent la haine et oblitèrent tout esprit critique. Comment rendre la politique sensible sans verser aussitôt dans la démagogie ?

C’est un pari. Mais ce qui n’a pas été fait par la raison ne peut pas être défait par la raison. Si on veut s’opposer à certaines idées construites par les affects, il faudrait envisager de recourir aux mêmes méthodes : se saisir de la rage, de la colère exprimées et de les réorienter vers des rives programmatiques plus favorables à une réappropriation démocratique — fût-elle radicale — par et pour les couches précarisées de la population. Ce populisme ou contre-populisme émancipateur serait à même de représenter et d’agréger les demandes sociales abandonnées par les partis traditionnels et de les réarticuler dans un registre qui ne serait pas xénophobe et qui pourrait notamment faire basculer le dégoût abstentionniste en retour sur la voie électorale. Une méthode qui en somme politiserait la douleur, organiserait la rage, défendrait la joie, mobiliserait les passions — pour paraphraser un des slogans de Podemos. Pour construire un « nous », Chantal Mouffe préconise d’oser recourir aux affects alors que la gauche a toujours été très timorée sur ce plan, préférant les appels à la raison à la mobilisation des passions — et partant, laisser les adversaires de droite occuper ce terrain. Cette définition du « nous » sera primordiale pour jauger du caractère progressiste de la frontière établie entre le « nous » et le « eux » : le « nous » est-il inclusif ou exclusif ?

Peut-on, comme le font la grande majorité des organisations qui aspirent aujourd’hui au pouvoir, faire l’impasse sur la violence si l’on veut réellement changer la société ?

« Il semble à tout le moins judicieux de montrer les capacités d’autodéfense des dominés et d’ouvrir ce débat, angle mort de la réflexion à gauche… »

Puisque l’État est le détenteur de la violence légitime et que nous arrivons à un stade où le néolibéralisme cesse de plaire et ne peut — ne veut ? — plus redistribuer quenquelques miettes des richesses produites par les travailleurs, force est de constater que l’État devient de plus en plus répressif. Face à cela, la question du recours à la force — plutôt qu’à la violence — par les opposants au système implique de se mouvoir dans une zone grise et de tâcher de répondre à la question de savoir ce qui est violent : la destruction de biens l’est-elle ? Face à la violence symbolique, sociale et structurelle exercée par l’autorité, il s’avère parfois impossible de ne pas répliquer par la force. Ce recours à la force se manifeste également parce que les gouvernements de l’extrême centre n’ont eu de cesse de saper la pertinence et la crédibilité des corps intermédiaires supposés agir comme tampon ; ce faisant, ils ont ouvert un boulevard à un fleuve qu’aucune berge ne venait contenir. Dans un ouvrage récent, Peter Gelderloos, un activiste anarchiste étasunien, pose la question de savoir si la non-violence ne rend pas les mouvements sociaux inefficaces. Sa réflexion plonge ses racines dans l’histoire de la lutte des classes américaine. Il se réfère aux IWW, au combat des Amérindiens pour leurs droits et aux luttes des Afro-Américains pour leur émancipation. Il considère que pour changer un système basé sur la coercition et la violence, le mouvement qui s’y oppose doit représenter une menace, sans quoi rien ne changera et les appels à la conscience seront inefficaces. Sans plaider ouvertement en faveur de la violence, Gelderloos revendique une diversité des degrés de violence face à l’adversaire : comme dans les AlterSummit, les participants à une action pourraient choisir délibérément jusqu’où ils sont prêts à aller avec une répartition en zones — la zone rouge pour l’affrontement avec la police, la jaune pour la désobéissance civile et la verte pour la fête et le repos.

De manière polémique, Gelderloos dénonce assez vigoureusement la posture intolérante de la non-violence : celle-ci serait inefficace, raciste et patriarcale. Développons. Elle est tout d’abord une posture de privilégié : il est assez aisé d’être pacifiste quand on n’est pas confronté quotidiennement à la violence institutionnelle et symbolique de l’État et de ses représentants. Elle assure le monopole de la violence à l’État et aide ce dernier en lui permettant de donner l’impression qu’il admet une critique (surtout si cette dernière est inoffensive). Face à un système capitaliste acculé dans ses derniers retranchements et ne reculant devant rien en terme d’oppression, comme la séquence française semble l’indiquer — car il est pertinent de rappeler que c’est toujours l’oppresseur, non l’opprimé, qui détermine la forme de la lutte —, et sans prendre une position tranchée en la matière, il semble à tout le moins judicieux de montrer les capacités d’autodéfense des dominés et d’ouvrir ce débat, angle mort de la réflexion à gauche…

[Miniature calendar (Tatsuya Tanaka)]

On peut tout de même se demander si l’idéal démocratique n’est pas, à terme, menacé par l’emprise des nouvelles technologies !

Dire que l’espace public a connu une métamorphose radicale est un euphémisme. Par le passé, le nombre de leaders d’opinion était restreint ; avec les réseaux sociaux, chacun peut en devenir un. La rapidité accrue rend difficile tout travail de vérification. 44 % des États-uniens s’informent via Facebook : ce n’est pas rien. Les médias sociaux sont devenus des rédacteurs mondiaux et les hommes et femmes politiques peuvent de plus en plus contourner les médias dominants — et ainsi contourner les questions critiques. Ce qui revient à dire que les médias sociaux leur permettent de saper la fonction de contrôle démocratique dévolue au quatrième pouvoir. Face à cette remise en cause de leur magistère, certains éditocrates jugent opportun de s’ériger en prescripteur de comportement en voulant trier le bon grain de l’ivraie dans l’empire de la post-vérité et des fake news. Ce qui peut renforcer la méfiance ! Le mode de fonctionnement des GAFAM6 et tutti quanti a des répercussions politiques sur le pluralisme et sur la démocratie. Les GAFAM sont des opérateurs privés qui, par le fonctionnement d’algorithmes, déterminent et fixent ce qui est dit dans l’espace public. Ils définissent en quelque sorte ce qui peut être dit ou pas. Ce sont ces mêmes algorithmes qui établissent le format : l’information sur les réseaux sociaux nous parvient par le biais des algorithmes sécrétés spécifiquement pour chaque membre du réseau social en fonction de sa bulle ; chacun est donc enfermé dans sa propre boucle d’informations, ce qui fait que nous ne voyons plus les mêmes choses : l’idée d’un espace public partagé comme base de la démocratie est morte.

Or l’information appartient à tous, c’est-à-dire à l’ensemble des citoyens qui en ont besoin pour comprendre, analyser et juger en conscience. Elle ne peut être abandonnée aux caprices du marché et aux intérêts des hommes d’affaires. Elle ne doit pas non plus être monopolisée par l’État. Elle est un bien commun, voire un commun. Ce qui revient à dire tout de go que les GAFAM devraient, dans le cadre du pluralisme visé, devenir des entreprises publiques accessibles à tous avec une gestion des données par les usagers. Les dernières élections viennent à nouveau de l’illustrer : une sorte de nouvelle droite 2.0 investit les réseaux sociaux. Grâce à la présence sur Internet d’une pléiade de forums de discussion et de pages Facebook, de la culture du troll qui consiste à poster des avis et des commentaires afin de déclencher des réactions émotionnelles, des communications prétendument satiriques deviennent vite virales et cette viralité vise à construire un peuple numérique. Cet ordre numérique est un mouvement polycentrique qui dispose d’un répertoire d’actions collectives commun. Donc oui, il est permis de douter de la compatibilité de la démocratie avec l’évolution des nouvelles technologies en l’absence de toute remise à plat.

Photographie de bannière : Miniature calendar, par Tatsuya Tanaka

- Références aux théoriciens du populisme de gauche : Ernesto Laclau et Chantal Mouffe.[↩]

- Équivalent belge de « beauf » ou « redneck ».[↩]

- De même, au Royaume-Uni.[↩]

- En italien : les « culs-terreux », pour désigner les habitants du sud.[↩]

- En néerlandais, littéralement : le « peuple testiculaire ».[↩]

- Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft.[↩]

REBONDS

☰ Lire notre entretien avec Jean-Paul Jouary : « De tout temps, les démocrates ont refusé le suffrage universel », mars 2019

☰ Lire notre abécédaire de Cornelius Castoriadis, février 2018

☰ Lire notre entretien avec Arnaud Tomès et Philippe Caumières : « La démocratie ne se limite pas au dépôt d’un bulletin dans une urne », janvier 2018

☰ Lire notre entretien avec Benoît Borrits : « Casser le carcan de la démocratie représentative », septembre 2018

☰ Lire notre entretien avec Christian Laval : « Penser la révolution », mars 2018

☰ Lire notre entretien avec Danièle Obono : « Il faut toujours être dans le mouvement de masse », juillet 2017