Entretien inédit pour le site de Ballast — Semaine Pasolini

Poète, cinéaste, écrivain, militant communiste ; Pasolini était cela, en plus d’être ce que ces mots omettent. Il fut assassiné au mois de novembre 1975, dans les conditions que l’on sait (dix côtes fracturées, nez écrasé, foie déchiré, cœur éclaté, révéla l’autopsie) — il y a donc quarante ans. Nous tenions à lui rendre hommage en consacrant les quelques articles de la présente semaine à l’œuvre, du moins à certains de ses traits, de cet homme qui se décrivait comme un « soldat sans solde », un « volontaire dont on ne voulait pas ». Ouvrons-la avec Pierre Adrian, auteur d’un récit paru le mois dernier, La Piste Pasolini, aux éditions Équateurs. Son Pasolini n’est pas forcément le nôtre ; et c’est cela aussi, sans doute, Pasolini.

Quelque part, Pasolini écrit que certaines choses se vivent seulement. Ou si nous voulions les dire, il eût fallu le faire en poésie. Certains auteurs nécessitent qu’on parte sur leurs traces. J’écris ainsi que les lire ne suffit pas. En partant regarder Pasolini au plus près, j’ai voulu exprimer rationnellement ce qu’a d’irrationnel ma fascination pour lui. Les mots n’ont de limites que le point qui les arrêtent net, et les déchirent en des phrases. Mais leur réception est sans limites.

Vous assumez, très honnêtement, votre « goût naïf » pour les martyrs : Pasolini est Pasolini, aussi, parce qu’il est mort dans les conditions que l’on sait. De même que Jean Sénac ou Garcia Lorca. La mort violente donnerait-elle la vie éternelle ?

Plus qu’une mort violente, une vie violente donnerait la vie éternelle. La mort de Pasolini est brutale parce que son existence l’était. Ses mots, sa mélancolie, son appétit pour la vie, ses fugues. Le danger permanent conduit au danger ultime. « Poète assassiné » ; prenez ces deux mots. Et bien, le premier est plus violent que le second. La poésie torture davantage qu’un passage à tabac. Vous évoquez Jean Sénac. Si, par « vie éternelle », on entend postérité, alors les circonstances de sa mort n’ont rien apporté à son œuvre. Jean Sénac est un grand oublié…

Vous avez déclaré être avant tout sensible au poète. Plus qu’au cinéaste et au militant, donc ? Comment l’appréhendez-vous dans sa diversité ? N’existe-t-il pas un risque de le tronquer, de le vider de ce qui constituait sa complexe cohérence ?

« Pasolini n’est jamais là où on l’attend. Il se renie sans cesse. Il abjure. Je ne crois pas qu’un artiste soit un bloc. Il ne faut pas tout digérer ou tout recracher. »

« Complexe cohérence »… ou incohérence ? Pasolini n’est jamais là où on l’attend. Il se renie sans cesse. Il abjure. Je ne crois pas qu’un artiste soit un bloc. Il ne faut pas tout digérer ou tout recracher. Oui, les poésies à Casarsa, les correspondances, les récits… Ce qu’il y a de plus poétique chez Pasolini est ce qui me touche plus profondément. Et je reconnais la déception de certaines lectures : L’Odeur de l’Inde, Pétrole, Ragazzi di vita… Nous donnons de multiples étiquettes à Pasolini : réalisateur, cinéaste, poète, écrivain, romancier, polémiste… Une aubaine pour un journaliste qui ne veut pas se répéter. Mieux qu’un dictionnaire des synonymes. Seulement, dans le cas de Pasolini, un seul mot le qualifiera toujours, qui lui donne toute sa valeur : poète.

Lorsque nous avons préparé cet entretien, vous nous avez dit qu’il était, à vos yeux, un poète « social » plus que « politique ». Pourquoi cette objection ? Dans sa biographie Pasolini, de Ceccatty parle d’un « poète civil »…

Je rejette le terme de « politique » parce qu’il s’attache aujourd’hui à une fonction que j’abhorre. Je suis injuste ; tant pis. « Poète civil » est mieux encore que « poète social », d’ailleurs. J’ai en tête Pasolini jouant au football avec des garçons sur un terrain vague de la banlieue de Rome. C’est l’acte d’un poète civil. Comme son intérêt pour la chose publique. Défendre le dialecte, les fils de pauvres, se battre contre l’acculturation des masses, alerter sur les dangers d’une société permissive… Ces actes gratuits s’opposent au calcul d’une personnalité politique. La distinction entre le social et le politique ? Le désintéressement. Ajoutez‑y le poète, et vous avez ce qui nous manque aujourd’hui.

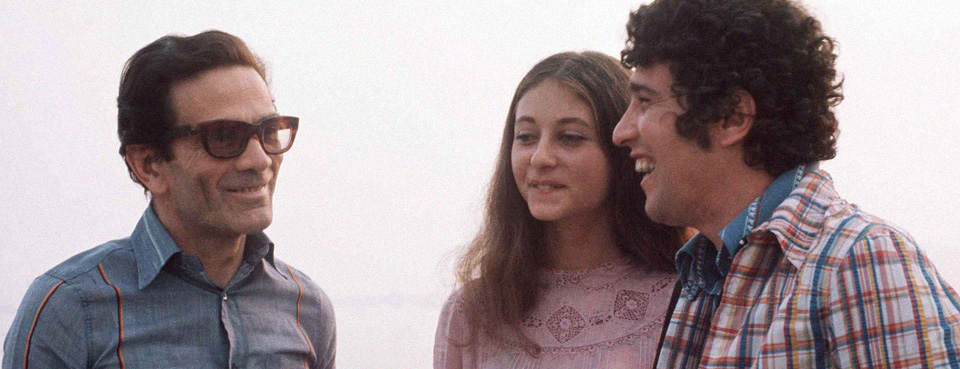

Pasolini (à gauche), Ninetto Davoli (à droite) et Tessa Bouche (au centre) - mai 1974 (STF|AFP).

Pasolini fut communiste. Mais on assiste, depuis quelque temps, à sa récupération par des franges politiques plus que toxiques et qui n’appartiennent pas à la tradition socialiste. Patrice Bollon a d’ailleurs dénoncé la « captation théorique » de ce penseur anticolonialiste et marxiste – une récupération des « plus indues [et] scandaleuses » (Le Magazine littéraire, n° 543). Quel regard portez-vous ?

Pasolini est irrécupérable. Les communistes l’ont rejeté pour son homosexualité. Les fascistes l’ont poursuivi pour son homosexualité et son marxisme. Les catholiques l’ont dénigré pour son homosexualité, son marxisme et son anticléricalisme. Quant aux libéraux, ils ont d’autres chats à fouetter. Charles Péguy, autre irrécupérable, écrit d’ailleurs à ce sujet : « Il est effrayant, mon ami, de penser… que nous avons le droit de faire une mauvaise lecture d’Homère, de découronner une œuvre de génie, que la plus grande œuvre du plus grand génie est livrée en nos mains, non pas inerte mais vivante comme un petit lapin de garenne. » Histoire et littérature ont parfois les allures de tiroirs dans lesquels on se sert. C’est ainsi.

On vous sent sensible au discours de Pasolini contre la télévision, la consommation, la modernité marchande et la bourgeoisie qui défigure tout. Vous êtes jeune ; quelles oreilles trouvent ces propos au sein de votre génération ?

« Les communistes l’ont rejeté pour son homosexualité. Les fascistes l’ont poursuivi pour son homosexualité et son marxisme. Les catholiques l’ont dénigré pour son homosexualité, son marxisme et son anticléricalisme. »

Le système totalitaire marchand impose dans notre génération un fossé entre ceux qui se plient à ses codes, et ceux qui refusent. Refuser, c’est créer. L’acte de création est aujourd’hui un des seuls moyens de réaction. Spéculer, échanger, vendre, consommer… Je crois que les existences à rebours de ces activités se multiplient. Le grand défi est de créer. Et je pense que la génération qui traîne aujourd’hui ses vingt ans est porteuse de beaucoup plus d’espoirs qu’on ne le croit. Une espérance qui passe par la dépression, l’angoisse, la marginalité, la psychiatrie, les drogues, les pulsions de mort, la religion… « La mélancolie a d’infinies retraites », écrit Pasolini dans Théorème.

Vous vous montrez très pessimiste : « La France n’attend plus rien. » La résignation que l’on sent parfois poindre dans vos pages n’est-elle pas antinomique avec l’appel à la révolte de Pasolini ? N’a-t-il pas dit, juste avant de mourir, qu’il était possible de faire s’écrouler une maison en frappant, encore et toujours, le même clou ?

La littérature n’est pas un communiqué de guerre, elle est le domaine de l’incertitude, du désordre et des contradictions. Pasolini appelle à la révolte, certes. Mais il cultive aussi un « amour désespéré » pour la vie. L’enragé aussi connaît ses crises de résignation. Dans ses correspondances, lorsqu’il parle à des garçons de vingt ans, Pasolini écrit aussi que cette période de la vie est ingrate, terriblement injuste. Qu’il convient de travailler, avancer silencieusement, abandonner ses grandes ambitions. Pour un jour frapper sur le clou, il faut construire son marteau. Solide, que rien ne fera plier. Pardonnez-moi si je fais trop appel aux écrivains et m’éloigne peut-être de votre question, mais une phrase de Paul Nizan, dans La Conspiration, me vient ici à l’esprit : « La jeunesse sait mieux qu’elle n’est que le temps de l’ennui, du désordre ; pas un soir à vingt ans où l’on ne s’endorme avec cette colère ambiguë qui naît du vertige des occasions manquées. »

Image tirée de L'Évangile selon saint Matthieu, de Pasolini.

Vous revenez longuement sur son, et votre, rapport au sacré, à la foi. « Il n’y a pas d’acte plus révolutionnaire que de croire en Dieu », lancez-vous même dans votre livre ! La mondialisation offre justement le spectacle d’une foi revigorée, revenant sur le devant de la scène : mais de révolution, non point… Pourquoi sauver cette vieille affaire que l’on croyait classée, depuis Nietzsche, disons ?

Je crois à la révolution spirituelle. Notre monde est malade parce que notre âme est malade. La véritable révolution est à faire là, en dedans de nous. Rassemblements, barricades, défilés… Je ne pense pas que ce soit notre affaire. Travaillons notre solitude, notre révolte intérieure avant de marcher sur les assemblées. Avec la globalisation, ce n’est pas la foi qui revient sur le devant de la scène. Le religieux, peut-être, mais pas la foi. Au contraire. « À quoi sert-il à un homme de tout posséder s’il perd son âme ? », trouve-t-on dans saint Marc. Avec la mondialisation, on possède. On ne croit pas. De sacré il n’y a que les vaches qu’on adore en concert, à la télévision, en magasin. Je me souviens d’un reportage sur l’ouverture du premier Apple Store, à Paris. « On nous a enfin construit une église où nous allons pouvoir nous recueillir », témoignait l’heureux acheteur du dernier iPhone. « Révolution » est d’ailleurs un terme très en vogue. Ne parle-t-on pas de révolution numérique, de révolution technologique ? La mondialisation est une formidable révolution. Alors je me méfie des révolutions extérieures…

Vous reconnaissez avoir découvert, et aimé, Gramsci grâce à Pasolini. Que puisez-vous, comme ligne-force, dans l’œuvre de ce communiste embastillé ?

« Gramsci s’est battu pour sauver la culture des gens pauvres. Le combat n’est pas seulement social, il est culturel. »

Gramsci s’est battu pour sauver la culture des gens pauvres. Le combat n’est pas seulement social, il est culturel. Un ouvrier, un paysan déraciné qui perd la culture des sens, de la relation humaine, son dialecte, est un homme mort. Il s’échange bien plus de culture dans une conversation paysanne au coin du feu que lors d’un repas en ville. Lorsqu’il s’oppose, par exemple, à une langue unique pour tous les travailleurs, Gramsci a la même intuition que Pasolini devant la télévision. La culture des pauvres est menacée.

Un dernier mot. Il y a dans votre écriture une forme de flottement entre un versant lyrique, subjectif, presque poétique, et un dépouillement stylistique. Où votre plume penche-t-elle, d’instinct ? L’écrivain Pasolini, dans son travail du verbe, est-il une influence chez vous ?

Mettre mes petits pas sur ceux de Pasolini m’a influencé dans l’écriture, évidemment. Et quelle épreuve d’humilité de s’essayer à décrire les plaines du Frioul quand, à vingt ans, Pasolini en avait dessiné avec une telle force les contours… D’instinct, la sensualité et la fraîcheur de sa poésie et de ses récits m’attirent. Il y a, chez lui, une sobriété et une douceur qui me plaisent. Si j’ai la chance un jour que mon travail soit reconnu, j’aimerais qu’on dise qu’il est l’œuvre d’un écrivain pasolinien.

REBONDS

☰ Lire notre article « Pasolini — contre la marchandise », mars 2015

☰ Lire notre article « Jean Sénac, poète assassiné », E. Sarner, novembre 2014

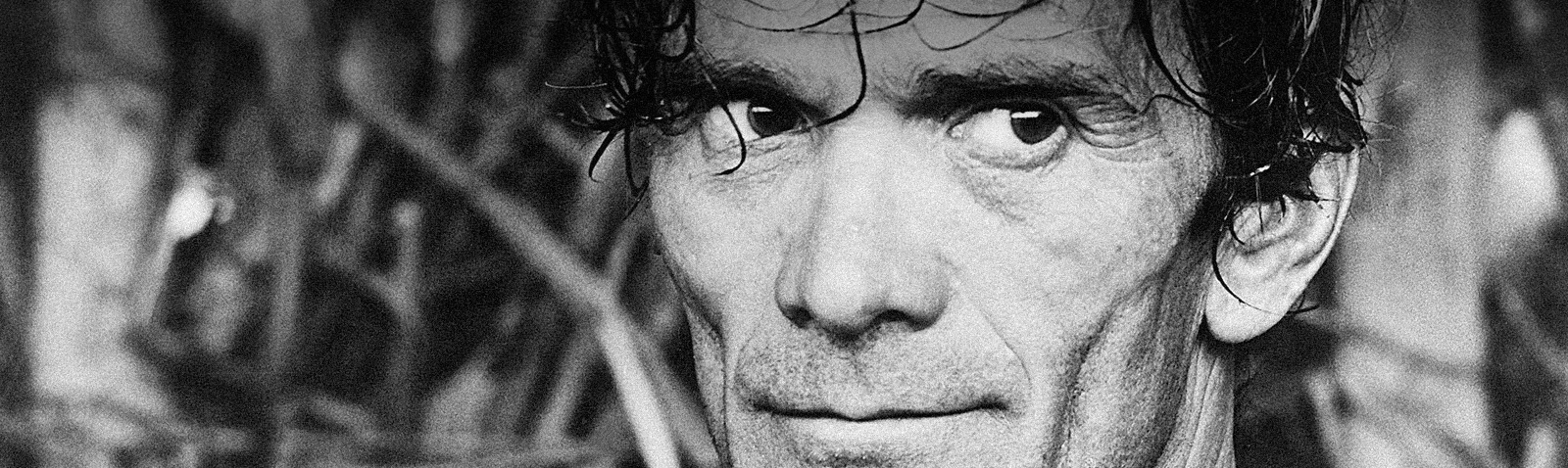

Photographie de couverture : © Allstar Picture Library