Texte inédit | Ballast

La question a bien des mérites, sinon celui de l’originalité : qu’est-ce que la poésie ? De Sartre à Maulpoix, de Bonnefoy aux copies du baccalauréat, de Léo Ferré à Louis Calaferte, de Raoul Vaneigem à Edgar Morin — cessons-là cette liste déjà trop longue —, tous ont tenté d’apporter leur pierre au fameux édifice. Alors, pourquoi, comme le fait ici Adeline Baldacchino (l’auteure de Diogène le cynique — Fragments inédits et de Max-Pol Fouchet — Le feu la flamme), en ajouter une après tant d’illustres ? Peut-être, sans doute, même, car la question reste ouverte (García Lorca refusait en cela d’y répondre). Il semblerait que l’on ne puisse que tourner autour sans prétendre au point final ; d’où cette belle « éthique de funambule » qu’elle propose.

« L’exercice de la poésie est un processus que je dirais révolutionnaire

dans la mesure où il détruit les privilèges pris par les faux-semblants,

où il brise les usurpations des fausses richesses. Pour moi, la poésie

sous sa forme la plus haute est révolution et révélation. […]

Lorsque je prononce, à propos de poésie, le mot de révolution,

je pense à celle des astres, à la révolution du soleil, et à cette autre

qui est le permanent passage de la vie à la mort. »

Max-Pol Fouchet, Fontaines de mes jours

La poésie, c’est quoi ? Cet à‑quoi-bon un peu narcissique de la parole qui s’enroulerait sur elle-même, une chose sentimentale pour que jeunesse amoureuse se passe, un vague ressouvenir des dictées de primaire ? La poésie c’est quoi ? La télévision s’en moque comme d’une guigne, le cinéma la fuit souvent sauf quand il tombe dedans par hasard ou quand Kiarostami fabrique des images avec des os, des zigzags sur une route et quelques vers de Forough Farrokhzad (Le vent nous emportera). Bref, ça ne sert à rien, non, la poésie ? Parfois je répondais, juste à prendre son pied, voire ses jambes à son cou, pour voir le monde ou pour « donner rendez-vous » (la belle déclaration de Desnos juste avant de mourir dans un camp de concentration). Pourtant, je m’étonnais toujours (et ce matin de nouveau en recevant un gentil message d’un ami souhaitant « que la poésie me tienne en joie ») de n’associer pas la poésie à la joie, loin de là, mais bien plutôt à la colère, à la révolte, à une forme de rage concentrée dans la parole et qu’expulseraient du corps des mots bien sentis. Souvent donc, je me suis demandé ce que poésie voulait dire.

Pas qu’un jeu

« Une chose sentimentale pour que jeunesse amoureuse se passe, un vague ressouvenir des dictées de primaire ? »

Très tôt, j’avais su qu’elle ne pouvait pas être seulement un jeu avec les mots — elle l’est aussi, mais elle ne l’est pas seulement, sans quoi elle sombre dans le divertissement, à l’instar de n’importe quel jeu de mains jeu de vilains, le jeu bonheur passager des vivants, le jeu qui nous fait passer d’une heure à l’autre dans l’oubli du passage des heures, sans nous arrêter surtout. Or, la poésie n’est qu’une tentative désespérée d’intercepter fugitivement le temps. À son plus haut, dans l’éclat d’un fragment qui nous transperce, elle cristallise quelque chose qui est de l’ordre de la durée, l’enferme dans quelques syllabes, lui donne consistance de miracle furtif. On sait seulement que c’est juste, comme sonne juste une note parfaite un instant soutenue. L’expérience poétique n’est rien d’autre que cette évidence qui nous saute à la gorge devant le texte qui vient traduire la densité de notre expérience intérieure, la rendre un instant partageable. Brisure de feu de la solitude, comme une voix d’Ami qui traverserait le silence dans les nuits trop longues de l’insomnie, quand on ne l’attendait plus — parce qu’on ne l’attendait plus, peut-être.

Pas d’outre-monde

Souvent, me demandant ce que poésie voulait dire, je riais de me poser cette question. Par un été de lumière et d’enfer, j’avais compris qu’elle ne sauvait de rien — la religion du verbe, la mystique des poètes n’est qu’un autre avatar des religions tout court. Devant la mort, souvent devant l’amour aussi, la poésie demeure impuissante. Cette parole qui nous semblait pouvoir renverser les barrières du temps n’est qu’une autre manière de lui survivre un peu. Elle ne possède aucune vertu des philtres magiques. Elle ne réveille pas Tristan, pas Iseult, pas Hamlet, pas Juliette. Elle ne change pas le cours des fleuves. Celle qui y prétendrait ne serait rien d’autre qu’un rhabillage textuel de l’habituelle arnaque à l’outre-monde.

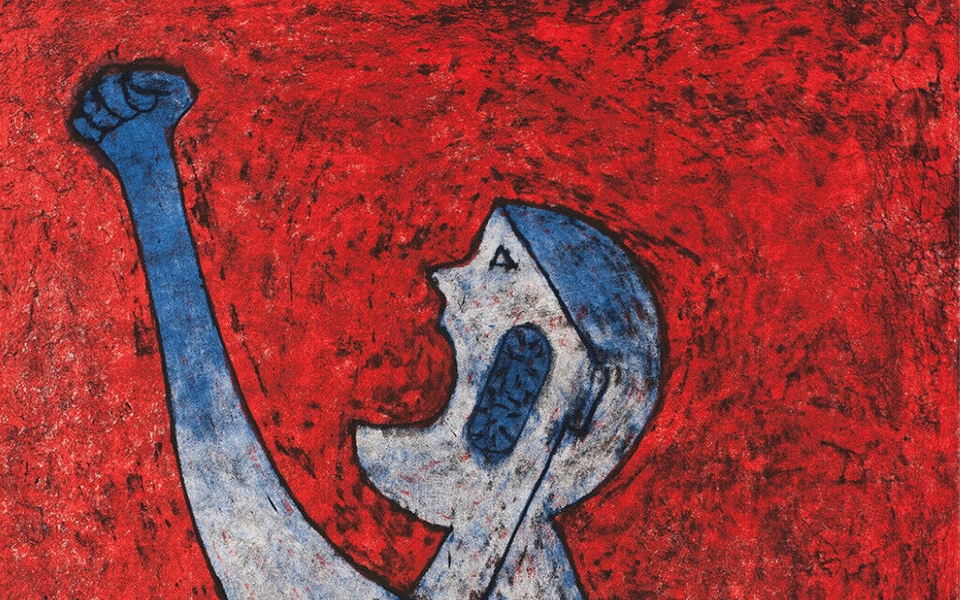

[Rufino Tamayo]

La trace, maintenant

La poésie n’est que la trace de ce qui se passe, elle ne le retient pas. Lazare a la peau dure : on aime trop les résurrections, les oiseaux phénix qui renaissent toujours du bûcher, les mille manières de se persuader que l’on peut durer. Mais la poésie qui ne ment pas ne promet rien d’autre qu’elle-même. Je lis, et le temps de la lire je suis encore un peu là. Ni les autres que j’aimais, ni moi quand je n’y serai plus, ne se cachent derrière ces mots. Rien que des lettres jetées sur la page, leur caresse clandestine, leur émoi sans lendemain. Je voulais leur dire, aux amis qui n’en lisent pas mais que j’aime, je voulais leur dire ça, que la poésie qui n’est pas joie mais colère et ça ne fait rien ; que la poésie qui n’est pas jeu de mots mais coagulation d’instants et c’est bien ; que la poésie n’est pas d’outre-mort mais d’ici-bas.

Mais changer quoi ? Le monde ?

Quand on parlait de poètes, on y revenait toujours : les plus admirés étaient ceux qui avaient cessé de parler. Rimbaud en Abyssinie après les Illuminations et les imprécations contre les « assis », la tentation du silence, Lord Chandos d’Hoffmanstahl qu’on ne lit plus mais c’est pareil, tous ceux qui se taisent, on les aimait bien de l’avoir bouclé. Villon, Nerval, pendus jeunes, haut et court, passe encore. Ceux qui durent ont tort. Ils ont prouvé qu’ils ne savaient pas changer le monde comme ils l’annonçaient à corps et à grand cris.

Mes amis avaient peut-être raison, c’est quoi la poésie ?

« La poésie ne contourne pas la philosophie, elle ne redouble pas la littérature, elle ne renie pas la politique, elle se situe seulement sur un autre plan, comme la musique se situe sur un autre plan que celui du bruit. »

Juste une chose qu’on fait dans les salons pour ne pas faire de la politique ? Juste un autre poème écrit sous mescaline (Michaux) ou peyotl (Artaud) pour entrevoir tout seul des vérités inexplicables qu’on raconte ensuite en se contorsionnant dans la parole ? Juste un autre hochet pour « faire littérature » comme on « ferait tapisserie ». Je veux bien qu’on ne se prenne pas au sérieux, que le sérieux soit mortel, mais juste une question avant d’éteindre la lumière et de danser until the end of love, sur une mélodie bleue de l’homme à l’imperméable, Léonard Cohen qui chante et déchante, poète en méditation, poète en lévitation, juste une question avant le refuge dans la montagne pour écrire jusqu’au silence : qu’a‑t-elle à voir, la poésie, avec la politique ?

J’avais envie de leur dire, tout, vraiment tout, si l’on veut bien la considérer dans son acception la plus large. Camus, un jour de 1956, écrivant à Char : « Avant de vous connaître, je me passais de la poésie. Rien de ce qui paraissait ne me concernait. Depuis dix ans au contraire, j’ai une place vide, un creux que je ne remplis qu’en vous lisant, mais alors jusqu’au bord ». Tout, donc, parce que la poésie dit des choses en plus, pense des choses en plus, fait des choses en plus de tout le reste – elle ne contourne pas la philosophie, elle ne redouble pas la littérature, elle ne renie pas la politique, elle se situe seulement sur un autre plan, comme la musique se situe sur un autre plan que celui du bruit. Elle n’est pas quintessence d’autre chose, je ne crois pas au Mallarmé qui voulait « donner un sens plus pur aux mots de la tribu ». Elle échappe à la tribu, à la pureté – mais pas au sens, car une poésie qui ne se laisse pas comprendre est aussi futile qu’un corps qui ne se donne jamais.

[Rufino Tamayo]

Est-ce à dire que ce que le philosophe, le sociologue, le romancier tout armé de sa raison et de ses concepts, ne peuvent atteindre, la poésie le pourrait ? En réalité, elle n’entre pas en compétition avec la philosophie, la sociologie ou l’ethnologie, l’art de raconter des histoires ou celui de peindre un portrait. Elle appartient simplement à une autre dimension, évolue sur un terrain sans enjeux immédiats autres que celui du plaisir instinctif d’une forme au service du fond. Elle maintient, contrairement à la célèbre formule de Wittgenstein, que ce dont on ne peut parler, il ne faut surtout pas le taire.

Tout se passe comme si la poésie parvenait à faire discours sur le monde en échappant aux corsets comme aux mirages de la parole politique telle qu’Orwell la décrit dans son « Pourquoi j’écris », quand il dénonce le « langage politique conçu pour rendre les mensonges crédibles et le meurtre respectable, en donnant l’apparence de la solidité à ce qui n’est que du vent ». La poésie, contrairement à la parole politique, ne promet rien, n’annonce pas grand-chose, explore toujours ce qui se passe dans les parages de la vérité. Il arrive qu’on ne la comprenne qu’à demi-mot, et qu’elle n’en soit pas moins belle. Sans même avoir à se draper dans l’obscure sentence élitiste des mots rares, elle préserve le droit de jouer avec le dictionnaire, de procéder par libre association d’idées, d’image en émotion sensible, d’émotion vivante en idée possible.

« Ni la poésie ni l’anarchie ni le désir n’ont besoin de grand P, de grand A, de grand D. »

Pour paraphraser René Char, qui sut si bien vivre sur l’étroite margelle du langage, sur cette crête d’étrangeté qui sépare la simplicité parfaite du réel de l’aube mystérieuse des rêves, on pourrait supposer, comme il disait que « le poème est l’amour réalisé du désir demeuré désir », que la poésie est l’anarchie réalisée de la parole demeurée désir.

Parties liées

La chose sonne un peu grandiloquente mais ne l’est pas tant que ça. Je veux dire qu’écrire, ce serait rompre les célèbres ordres de la nuit (je ne peux m’empêcher d’utiliser le titre d’un tableau fabuleux d’Anselm Kiefer qui m’a sauté au visage l’autre jour à Bilbao : regardez, vous comprendrez). Ce serait rompre l’ordre tout court, la fabrique internalisée de la mort en nous quand l’obéissance – au pouvoir des hommes, à la fatalité du monde – semble prête à gagner. Ce serait dire non quand même, le rocher tombe sur la figure de Sisyphe qui remonte malgré tout, le soleil défait les ailes de cire d’Icare qui vole encore un peu. On finira tous sous un rocher comme Porthos écrasé à la fin du Vicomte de Bragelonne (mais « patience, patience, j’arrive », qu’il criait encore à Athos jusqu’à la dernière seconde) ; on finira tous noyés comme Jules Lequier qui se met à l’eau et nage vers le large et ne revient pas (ou Natalie Wood, ou Virginia Woolf, on a tous une pléiade de naufragés semi-consentants sous la main), mais en attendant, quelque chose aura résisté qu’on pourrait appeler poésie, et qui ressortit des mêmes mécanismes que l’anarchie et que le désir.

[Rufino Tamayo]

Inutile d’hypostasier, d’essentialiser, de se jeter au pied de quelque nouvelle idole : ni la poésie ni l’anarchie ni le désir n’ont besoin de grand P, de grand A, de grand D. Mon hypothèse est plus simple. Je crois que les trois ont partie liée, dans leur tentative tragique de maintenir ensemble ce que tout par ailleurs semble séparer : la lucidité et la joie, le temps et l’instant, la nuit et la clarté, la mort et la vie, le désastre et la révolte, ce qui passe et ce qui demeure. Accouplons-les, pour voir, ces mots qui se fuyaient les uns les autres : poésie et anarchie ; désir et poésie ; anarchie et désir.

De la poésie comme anarchie

Parce que le poème ne renvoie à rien. Il ne cherche rien qui le surplombe, qui le précède ou qui le suive. Il n’y a pas d’essence qui tienne avant l’existence des mots. Il n’y a rien d’autre qu’une petite chanson qui se raconte sous nos yeux, qui nous parle ou ne nous parle pas, nous touche ou nous indiffère. La seule preuve est dans l’effet du poème. S’il explicite un peu de l’insondable (ce qu’on ressent confusément sans le définir explicitement), s’il traduit un peu de ce qui nous échappe (pas parce que des dieux nous voleraient la vedette, mais parce que nous ne sommes que des machines à percevoir le réel en fonction de nos limites intrinsèques), s’il permet enfin de vivre mieux en mettant des mots sur l’interminable giration de l’être ou sur l’obscure euphorie, s’il invente une petite fenêtre par où s’éclaire autrement le monde que nous habitions sans le voir, il suffit.

« Le poème fait toit pour l’âme, le temps de traverser le corps. »

Comme le bâton de Diogène, son manteau et sa besace, rien d’autre qu’un corps nu, il suffit. Le poème fait toit pour l’âme, le temps de traverser le corps. Une seule amphore de terre où se rassembler. Il ne cherche pas à convaincre, donc à saisir, donc à dominer : en cela, il échappe à toutes les injonctions du pouvoir.

Pas de toit

Mais encore. Le poème ne contredit pas la vie, ne cherche pas à l’encager, à l’enfermer. Il habite et décortique. Il fait bernard‑l’ermite : cette petite bête dans le sable qui trottine d’une coquille à l’autre et l’adopte comme maison temporaire. Le poème habite les grandes bâtisses avec des caves sombres et de beaux greniers comme Bachelard les aimait. Mais il se contente aussi de l’exil s’il faut, du sommeil dans les hamacs, des berceuses du vent. Ce qu’on cherche en lisant un poème, on ne le sait pas. On le laisse juste venir à nous. La table est ouverte en permanence pour tous les invités : en cela, il déroge à toutes les injonctions de l’habitude.

[Rufino Tamayo]

Seuls ensemble

Mais encore. Le poème supporte mal la foule. Il s’écarte toujours un peu. Il est des poèmes faits pour être lus à haute voix, pour se donner en spectacle, pour se partager dans les grandes lampées de la joie collective, certes. Mais il n’est de poème qui tient que s’il parle, dans cette apparente foule même, à chacun de ceux qui la compose en faisant résonner la petite corde indivise qu’il promène avec lui dans l’invisible chaleur de sa poitrine. Il n’est pas de poème grégaire, de poème pour troupeau.

Les mots d’ordre n’ont rien à voir avec la poésie. Le poème s’effondre dès qu’on le transforme en slogan. Il se balade tout humblement sur les murs du métro, mais il n’a rien à voir avec une réclame pour le « développement personnel ». Le poème ne lie qu’à peine, comme deux mains qui se frôlent acceptent de se lier le temps d’atteindre ensemble le plaisir. Le poème est un peu fait pour apprendre le dé-lire (je ne résiste pas à la facilité du jeu de mots : jouer, lire, s’arrêter de lire, jeter les livres à la mer). Bref, la poésie n’est qu’une autre manière d’amarrer une solitude à celle des autres, quand on ne renonce ni à la liberté, ni à communiquer – toujours sur le fil, c’est un chuchotement qui est aussi un appel : en cela, il colle à la formule même de l’individualisme libertaire, quand mon Diogène résiste à l’égoïsme, sans illusions, cède quelquefois à la tendresse, sans regrets.

Du désir comme de la poésie

« exergue »

Je ne sais pas si l’on me suit toujours, mais j’avance sans me retourner. Je pense à vous les amis dans la question sans cesse recommencée : à quoi bon la poésie ? J’essaie de vous répondre sans rien oublier. Alors je veux parler de la poésie et du désir. D’abord c’est une chose étrange que le désir. Mérite-t-elle vraiment qu’on disserte sur elle ? Bizarrement, les philosophes ne savent trop quoi en dire. Ils répètent, bien sûr, le mythe éternel de l’androgyne de Platon (retrouver sa moitié qu’on nous aurait arraché du corps à l’origine des temps, quand on était encore en forme de sphère et qu’on courait sur nos huit membres pour défier le ciel). Ils rejouent sans cesse, sans bien le savoir parfois, la comédie des chrétienneries (quand désirer c’est surtout s’empêcher, se purifier, se préserver : de quoi ?). Ils s’enfoncent, enfin, dans la grande mystique de l’attente perpétuelle : demain, ce double de nous qui sera dans le miroir une autre manière d’atteindre Narcisse.

Plus nus

Le poète, qui n’en sait pas plus que le philosophe et cède avec encore plus d’allégresse aux charmes de la légende, maintient seulement une évidence, contre vents et marées : c’est qu’il y quelque chose qui peut s’atteindre dans le poème comme sous les draps, quelque chose de plus nu qu’on appellerait l’intimité. Le poème, comme le désir, vit du seul érotisme du dévoilement. Il se nourrit de cette nudité, de ces fissures, de ces écartements, de ces pénétrations rêvées. Un poème qui ne se paierait pas de mots, ce serait comme un corps qui ne souffrirait plus de mourir vivant. Il faut inventer la chair plus frémissante, comme le poème plus bouleversant.

[Rufino Tamayo]

Plus ouverts

S’il force à la nudité, il est la subversion même. Il dit la fragilité que nous n’avouons que la nuit dans d’autres bras pour la reprendre au petit jour. Il soulève les masques, les arrache tendrement, force au lâcher-prise que nous ne savions plus admettre, nous dérobe à la perpétuelle fuite en avant. Le poète accueille la part du doute, de l’irrationnel, du signe. Non pas pour parcourir les arcanes du rêve en clamant des choses mystiques, non pas pour laisser tous les fantasmes envahir et nier la raison, mais pour laisser passer un peu d’air entre le monde et le corps. Un souffle qui n’exige rien. Le poème n’est pas en compétition avec la raison, il dit juste, je suis ailleurs. Que tu m’attrapes ou pas, je glisserai toujours entre tes doigts.

Plus vivants

Mais encore, poésie et désir affrontent ensemble les mêmes spectres : pas l’origine (laissons-là aux astrophysiciens), plutôt la fin. La mort et le temps les hantent. Parce que l’absence forge dans le désir des trous noirs – le désir n’est pas que manque, il est puissance, il est excès, tension, devenir évidemment ; mais il est aussi manque possible, cela, cette attente éperdue qui nous fait vouloir même ce qui ne nous veut pas. Le poème célèbre, le poète s’exalte. Et puis, brusquement, surgit toujours au cœur du plus clair poème un éclair de nuit qui lui rappelle la précarité des heures, l’impossibilité de durer. Au mieux, alors, le poète s’emploie à « reprendre / le filet déchiré, maille après maille, /et ce serait, dans l’espace plus haut, /comme recoudre, astre à astre, la nuit… » (Jaccottet).

De l’anarchie et du désir

« Le poème n’est pas en compétition avec la raison, il dit juste, je suis ailleurs. »

Je n’ai pas encore bouclé la boucle. Oui, les liens de la poésie et de l’anarchie. Oui, les liens de la poésie et du désir. C’est l’histoire habituelle du syllogisme. « Tous les chats sont mortels / Socrate est mortel / Donc Socrate est un chat »… mais non, justement. Je n’ai pas dit l’anarchie est poétique, le désir est poésie, donc le désir est anarchiste. Mais presque.

Ceux qui tentent

L’autre comme l’un, s’ils ne nous tuent pas, nous élèvent. Au confort de l’indifférence, ils ne cessent de préférer le risque de la rencontre. Ils font de nous des buvards (livrés aux délices de l’absorption continue) et des caméléons (doués des vertus de l’adaptation perpétuelle) dans un monde sans pôle fixe ni géographie certaine.

Ils ne sont pas très épicuriens, finalement : la diététique des plaisirs, le calcul de ce qui pourrait nous faire plus ou moins de bien, très peu pour eux. Diogène ne calcule pas beaucoup. Il vit en ascète, mais peut céder à la tentation. D’autres le font mieux que lui encore. Aristippe de Cyrène bazarde les conventions en visant clairement l’augmentation perpétuelle de la joie, limitée seulement par la non-joie des autres. Se faire du bien sans faire du mal : drôle d’équilibre, toujours, que retentent sans cesse les anarchistes et les grands désirants, au péril de la frustration, de la blessure, de la chute, ils se relèvent, ils tentent encore — il reste tant à vivre, tant à aimer.

[Rufino Tamayo]

Ceux qui veulent

Plus intense encore, plus primordiale je crois, la vraie proximité de l’anarchie et du désir se situe dans cette capacité à accorder du crédit au vouloir (et pas au pouvoir : même quand on ne peut pas, il faut vouloir). L’anarchie comme le désir s’efforcent violemment vers la volonté. Le surhomme nietzschéen, qui danse sur son étoile en acrobate au milieu du chaos, n’est peut-être rien d’autre qu’un Diogène effondré qui se relève toujours. Qui apprend la simple présence. Qui tend vers la sérénité, mais ne peut cesser de rager devant l’injustice.

Thoreau dans sa cabane finit par en sortir pour hurler contre l’esclavage. Le vieux sage anarchiste ne tient pas debout sur une colonne jusqu’à se momifier comme les vieux saints monothéistes. Il sait bien qu’il va pourrir sur pied, et qu’il n’est de survie qu’immanente. Alors, quelquefois, il sort de son tonneau pour crier sur la place publique. Il s’indigne toujours de ne plus désirer assez. Breton, qui n’a pas été assez anarchiste, avait pourtant trouvé la formule juste : « Il faut repassionner la vie ».

Ceux qui marchent

« Qui tend vers la sérénité, mais ne peut cesser de rager devant l’injustice. Thoreau dans sa cabane finit par en sortir pour hurler contre l’esclavage. »

Finalement, ce que seraient des corps jubilants, la poésie le cherche encore, mais sa plus grande force est de ne pas renoncer à cette quête sans espoir ; ce que seraient des hommes libres, Diogène le cherche encore avec sa lanterne allumée en plein jour (« Je cherche un Homme ») et c’est René Char qui lui répond le mieux à travers les âges : « L’impossible, nous ne l’atteignons pas, mais il nous sert de lanterne. » L’anarchie et le désir ont en commun la figure de l’asymptote : ils tendent irrésistiblement vers cela même qu’ils n’atteindront possiblement pas – mais sur la route, ils se font plaisir.

*

Alors ? C’est quoi la poésie, me disent les amis qui baillent à travers la nuit en finissant leur partie de poker virtuel vers les trois heures du matin – ce sont des joueurs, à défaut d’être de grands lecteurs. Je sais bien qu’il faut répéter parce qu’il est tard et que sans tequila (je prendrais du Don Julio merci, juste pour trinquer à Frida qui disait « je buvais pour noyer ma peine, mais cette garce a appris à nager »), sans l’alcool fort de la nuit qui s’infuse dans les veines, l’illumination poétique passe moins bien, on pourrait finir par s’y perdre au réveil.

[Rufino Tamayo]

Je répète aussi parce que j’ai toujours peur d’avoir envie de me taire définitivement. Je me répète ce dont je veux me convaincre : le poème pourrait être cela, l’anarchie réalisée de la parole demeurée désir. Et je traduis encore une fois. Ce serait dire que la poésie provoque ce décentrement dans la parole qui ouvre des espaces infinis à la liberté (l’anarchie). Ce serait dire que la poésie n’a pas à rendre de comptes, elle avance comme elle peut vers un destin qu’elle s’invente (le désir).

La parole (j’ai l’air comme ça d’y mettre un grand P, mais non, juste parole comme Chamoiseau dit « marqueur de paroles » pour l’écrivain), la parole n’est jamais que l’instrument d’une subversion intime. Le poème met le feu (après avoir vérifié qu’il ne brûle ni livres ni corps) avant de mettre les voiles. Dans les temples du feu zoroastrien, c’est d’abord un poème qu’on devait aimer. On chante, on scande. Quand le corps est parti, il se donne aux oiseaux sur une tour dite « du silence ». Quand ça ne parle plus (même en un chuchotis), ça ne vit plus. Le poète se perd souvent dans la pampa des mots. On traverse un désert, on trouve des brasiers, des étoiles de mer, on rallume un flambeau, on dit, c’était un passeur, on jette des fleurs en l’air, un baiser sans retour.

« De temps en temps, m’objectera-t-on, il vaut mieux se taire et agir. C’est vrai. »

Alors, la poésie recommence. Et se risque indéfiniment à recommencer.

De temps en temps, m’objectera-t-on, il vaut mieux se taire et agir.

C’est vrai.

Je parle seulement du désir qui précède et prépare l’action. C’est pour cela qu’il faut un jour réaliser : passer à l’acte.

C’est pour cela qu’à trop lire de poésie on finit par en écrire.

C’est pour cela qu’à trop en écrire on sait qu’il faut la vivre.

Par des voies différentes, la philosophie et la poésie tentent de déchiffrer le monde au plus près des corps — la poésie accordant à l’incertitude et à l’exil une place plus grande, la philosophie tendant désespérément vers la vérité et l’ancrage aux amers, ces points de repère fixes dans la vastitude de la mer ; mais toutes deux ne sont vraiment vivantes que quand elles tendent vers l’action. (Arsène Lupin, inspiré de Marius Jacob l’anarchiste, avait raison. On peut toujours encore inventer des moyens de filer à l’anglaise et de se constituer son Aiguille creuse. Ne pas oublier d’arracher sa liberté aux dragons assis sur des trésors.)

La poésie, alors, c’est quoi ?

Juste une autre manière de penser le monde qui s’engouffre dans nos corps ; l’autre versant de la pensée par où je cède un peu de place à ce qui me dépasse encore – non pas en raison d’une quelconque sacralité, mais juste parce que nous sommes tout petits et très ignorants sous la voûte lumineuse des fameux « ordres de la nuit » de Kiefer. Il faut s’allonger sous le ciel étoilé sur une plage de corail froissé pour écouter, regarder, toucher un instant le bruit du temps.

[Rufino Tamayo]

Les philosophes de la liberté qui ont osé regarder en face les ombres portées du désir et de la poésie ne s’y sont pas trompés. Nietzsche l’a toujours su. Son Zarathoustra est au moins autant un livre de poète qu’un livre de philosophe. Camus le disait à Char : « Un creux que je ne remplis qu’en vous lisant, mais alors jusqu’au bord »… Bachelard le savait, qui n’a cessé de se promener dans les parages de la science et du rêve, lisant, aimant, décryptant les poètes et leurs rêveries des quatre éléments, leurs effrois et leurs éblouissements qui désarçonnaient le scientifique heureux.

Plus près de nous encore, Michel Onfray ne s’y trompe pas, qui vient (après plus de soixante livres de philosophie) à… la poésie — par le haïku, la scansion, l’épopée revisitée. Il faut lire aux éditions Galilée ces textes moins connus forgés dans le doute et la nuit par le philosophe de la « sculpture de soi » et de la politique rebelle, solaire : Le recours aux forêts, La sagesse des abeilles, La constellation de la baleine, Un requiem athée, Avant le silence, Bestiaire nietzschéen inventent un autre langage pour dire le même matérialisme, la même épaisseur vivante que défendent les volumes plus théoriques ou historiques. Il faut l’entendre dire, dans des conférences, que ces poèmes rassemblent peut-être, mieux que la « contre-histoire », plus que tous les « anti-manuels », l’essentiel de ce qu’il a voulu être, de ce qu’il aura voulu dire – au fond, une transcription sans fin de la sagesse du père, ouvrier agricole, savant sans livres qui vivait l’alliance avec le cosmos comme Diogène celle avec le vent, le froid, le soleil. Cet homme allongé dans le tableau de Kiefer, c’est un peu lui, ce père. On ne sait pas s’il lit de la poésie, mais il est dans le poème comme on est dans un tableau, comme on est sur la terre sous le ciel qui flambe.

« Le poète et la poète, attendant l’aube et ses retours de flamme, continueront imperturbablement de danser sur la margelle. »

Les philosophes venus à la poésie par le corps, ailleurs que dans la « clairière » heideggérienne pleine d’impalpables renvois à l’Être, n’abondent pas. Les poètes venus à la philosophie autrement que par un appétit vorace d’absolu non plus. Pourtant, toujours ils se croisent et se parlent. À la frontière illicite du lyrisme et du concept, où l’on croise les fantômes de Pessoa, de Jabès, de Rilke, sur les marges et lisières du langage qui admet la possibilité du dé/lire, déchirement et couture du temps, sur ces rives où errent très sûrement un Pascal Quignard ou un Jean-Michel Maulpoix, quelque part dans les parages du manifeste pour la « poésie vécue » d’Alain Jouffroy, voire du « tout-monde » cher à Édouard Glissant, il en reste, des grands vivants, qui savent tout mélanger, tout étreindre, trop embrasser…

Tiens, mais oui c’est vrai — me disent les amis du 2.0, les contempteurs de livres, les oublieux du poème, relevant les yeux un instant de leur écran, quand je maintiens que le futur ne s’en passera pas — tiens, ce serait ça la poésie, juste quand on s’arrache aux rites et aux rimes, aux saccages du jour, aux effrois solitaires, ce serait ça ? Quand on est obligé de s’arrêter un instant : de relire, de revoir, de revenir, de rejouer, de repenser, de re-sentir, voire de redire, même à voix haute pour vérifier comment ça sonne sur la langue, un autre désir arraché au néant ?…

[Rufino Tamayo]

Le poète alors, la poète aussi — car le désir d’anarchie, l’anarchie du désir de la femme, si longtemps inaudibles, surgissent des mêmes tréfonds pour dire les mêmes gestations ! —, quand ils se taisent après avoir trop longtemps parlé (Diogène le disait : ce n’est pas pour rien que nous avons une seule bouche mais deux oreilles…), quand ils regardent les étoiles de Kiefer avec les yeux d’Omar Khayyam à Samarcande, avec les yeux de Djahane à Boukhara ; le poète et la poète, attendant l’aube et ses retours de flamme, continueront imperturbablement de danser sur la margelle, le fil tendu, la crête, le passage étroit et étrange entre le jour et la nuit, le réel et son double, la mort et la vie, puisqu’il faut tout tenir ensemble — éthique de funambule.

Illustrations de bannière et de vignette : Rufino Tamayo