Article inédit pour le site de Ballast

La cacophonie des commentaires politiques et médiatiques à propos du populisme est à la mesure de la confusion qui règne dans l’espace académique lorsqu’il s’agit de le définir. Peu intéressés par l’histoire du phénomène et du concept, les observateurs tendent à l’analyser au travers d’un prisme biaisé, eurocentré et anhistorique. Désirant à tout prix se poser en défenseurs de la « démocratie » contre les formes supposées de son dévoiement actuel, ils finissent par assimiler l’ensemble des maux contemporains (personnalisation de la vie politique, « fake news », méfiance envers les institutions, désaffiliation partisane, tendances autoritaires et xénophobes, etc.) à des manifestations d’un populisme omniprésent et néfaste. Ce faisant, ils mélangent allègrement les causes et leurs effets, augmentant plus encore la confusion qui entoure le concept (et qu’eux-mêmes se délectent de dénoncer). Que nous dit un concept qui se confond avec son contraire ? ☰ Par Arthur Borriello

La plupart des phénomènes politiques qui ont marqué les démocraties occidentales ces dernières années ont quelque chose à voir, nous dit-on, avec le populisme. Le « mot de l’année 2017 » du Cambridge dictionary s’appliquerait en effet au Brexit, à l’élection de Donald Trump, à la présence du Front national au deuxième tour des présidentielles françaises, aux percées électorales de Podemos et de la France Insoumise, à la montée en puissance du PTB (Parti du travail de Belgique) et au tournant autoritaire du gouvernement hongrois sous la houlette de Viktor Orbán. Quand bien même les observateurs s’abstiendraient de convoquer le concept, les acteurs politiques eux-mêmes s’en chargeraient, eux qui s’invectivent volontiers en utilisant le « p‑word ». En Belgique, outre le désormais traditionnel « populisme de droite » sévissant en Flandre1, on se souvient des accusations de populisme à l’encontre du PTB et des écologistes, principalement portées par les libéraux et les démocrates-chrétiens. En Italie et en France, les acteurs politiques traditionnels du centre droit et du centre gauche n’ont également de cesse d’accuser leurs adversaires d’être « populistes ». Sans parler de son utilisation dans les affrontements politiques en Europe de l’Est, aux États-Unis et en Amérique latine.

« À utiliser le concept de populisme à tort et à travers, on s’expose à développer des paradoxes qui confinent à l’absurde. Quel peut bien être l’intérêt d’un concept qui se confond avec son contraire ? »

Dans ce jeu sémantique, les acteurs politiques s’efforcent de choisir leur camp. Certains utilisent le terme pour insulter et délégitimer leurs adversaires politiques, convaincus que ses connotations négatives jetteront sur ces derniers une lumière peu flatteuse. D’autres, au contraire, tentent de le réhabiliter pour le revendiquer : c’est le surprenant point commun entre Marine Le Pen et Pablo Iglesias, entre Beppe Grillo et Barack Obama. Pour complexifier le tout, certains populistes notoires se trouvent subitement présentés comme les meilleurs remparts contre le populisme : c’est ainsi qu’Angela Merkel semble désormais percevoir Silvio Berlusconi2. À l’inverse, des personnalités qui, à l’instar d’Emmanuel Macron, se posent en « progressistes » hostiles à toute forme de populisme, sont parfois soupçonnées de verser dans ce dernier. On en viendrait ainsi à décrire l’actuel président français comme un « populiste anti-populiste » (sic). Anti-populiste, parce qu’il se pose en adversaire explicite du populisme et de son incarnation par le Front national ou la France insoumise, parce qu’il promeut la raison économique contre les solutions prétendument simplistes, parce qu’il incarne l’élite économique et intellectuelle française contre les « instincts grégaires » des classes populaires. Populiste, parce qu’il présente un certain air de famille avec des acteurs ou des mouvements qui sont, sans équivoque, identifiés comme tels : personnalisation du pouvoir, hyper-médiatisation, non-appartenance aux circuits traditionnels de la carrière politique, modes de communication directs, etc. On voit bien que, à utiliser le concept de populisme à tort et à travers, on s’expose à développer des paradoxes qui confinent à l’absurde. Quel peut bien être l’intérêt d’un concept qui se confond avec son contraire ?

Pourtant, il semble impossible d’éviter purement et simplement d’utiliser le terme, comme certains le proposent, au vu de son importance dans la réflexion académique et le débat public contemporains. Afin de le réhabiliter contre les errements de la « populologie », deux stratégies intellectuelles doivent être menées en parallèle. La première consiste à réhistoriciser le phénomène pour en saisir le noyau essentiel, ce qui permet de distinguer clairement, dans les mouvements contemporains, les phénomènes authentiquement populistes de ceux qui relèvent d’un usage abusif du terme. La seconde vise à s’interroger sur ce que l’inflation du terme signifie. Si le populisme en est progressivement venu à désigner quelque chose de plus que lui-même, c’est parce qu’on tend à le définir (à tort) à partir de caractéristiques qui structurent en réalité le champ politique contemporain dans son ensemble, et qui ne lui sont en rien spécifiques. Une fois cette confusion dissipée, le rapport entre le populisme et son contexte contemporain d’émergence s’en trouvent clarifié ; on peut alors — enfin — se proposer d’en faire une évaluation normative intelligente, à équidistance de la condamnation automatique et de la consécration aveugle que proposent respectivement les auteurs libéraux et post-marxistes.

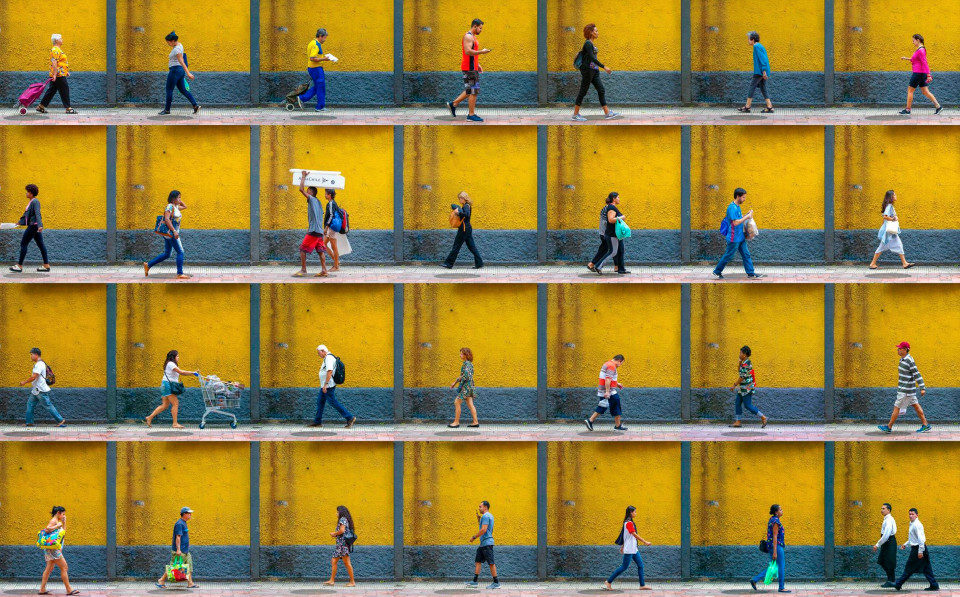

[Xan Padrón | www.xanpadron.com]

Des définitions qui égarent

Longtemps restée proverbiale3, l’absence de consensus autour de la définition du populisme dans le champ d’études correspondant s’est résorbée au cours de la dernière décennie. Étant donnée l’extrême variété historique, géographique et idéologique du phénomène, il n’est pas étonnant que les deux définitions devenues canoniques soient volontairement souples et minimales. C’est le cas de l’approche « idéationnelle » de Cas Mudde, politologue néerlandais, et de celle, « discursive », d’Ernesto Laclau et Chantal Mouffe. Leur contribution est toutefois ambivalente : en proposant une définition plus étroite du populisme, ces approches ont parfois étendu la portée de son application à l’excès, rendant difficile l’établissement de critères suffisamment spécifiques que pour le distinguer d’autres concepts et phénomènes voisins. Ce faisant, elles flirtent toujours avec l’écueil d’élasticité conceptuelle dénoncé par le politologue italien Giovanni Sartori4 ; mal utilisées, elles autorisent des associations douteuses et conduisent à voir le populisme partout, ce qui revient à ne l’identifier nulle part.

« En proposant une définition plus étroite du populisme, ces approches ont parfois étendu la portée de son application à l’excès. »

On doit à Cas Mudde d’avoir conceptualisé le populisme comme une « idéologie fine » (thin-centered ideology) fondée sur la croyance en une division fondamentale du social entre un peuple bon — détenteur de la volonté générale dont l’application devrait être le cœur de l’action politique — et des élites corrompues. La variété des populismes réellement existants est aisément expliquée à partir de cette perspective : ne disposant que d’un nombre très limité de principes, l’idéologie (fine) populiste ne se suffit pas à elle-même et se trouve donc systématiquement associée avec d’autres traditions idéologiques plus « épaisses » (socialisme, nationalisme, libéralisme, etc.). D’où le fait que puissent facilement coexister les populismes de gauche, les populismes du centre et les partis de droite radicale populiste. Cette approche s’est finalement imposée comme la perspective dominante en science politique, probablement en raison de sa plasticité et de son applicabilité aux cas empiriques les plus disparates. Elle a également progressivement percolé dans la sphère politico-médiatique, comme en témoignent les nombreuses interventions de son auteur dans les médias5.

Son succès, cependant, masque au moins trois lacunes importantes. Une fragilité théorique, d’abord. Le concept d’idéologie fine ressemble à s’y méprendre à une contradiction logique. Si une idéologie est, par définition, une vision du monde totalisante, de deux choses l’une : soit le populisme est plus « épais » qu’il n’y paraît, soit il n’est pas une idéologie. Une modestie descriptive et explicative désarmante, ensuite. Cette approche ne propose aucune théorisation sérieuse des causes de l’émergence du populisme. C’est que, si le populisme n’est qu’un élément marginal s’adossant à la véritable « idéologie épaisse » d’un mouvement, il devient de facto un élément secondaire ne justifiant pas toute l’attention qu’on lui accorde. Sans surprise, la plupart des auteurs qui basent leur analyse sur cette définition finissent par travailler non pas sur le populisme en tant que tel, mais bien sur la tradition à laquelle il s’adosse — généralement, le nationalisme autoritaire. Une hypocrisie normative, enfin : se prétendant « neutre » et débarrassée des connotations péjoratives que recouvre le terme de populisme, cette approche continue à les véhiculer de façon explicite ou implicite. Explicitement, elle associe le populisme à une moralisation des oppositions politiques — ce qui est largement discutable6 — et à une conception homogénéisante et anti-pluraliste du peuple (donc proto-totalitaire). Implicitement, la conception du populisme comme « idéologie fine » véhicule l’image d’un phénomène incomplet, en deçà du niveau de cohérence et de rationalité offert par les autres familles politiques. En résumé, on peut reprocher à cette perspective de s’arrêter trop tôt : en se fixant une ambition si modeste (circonscrire des éléments a minima que partagent tous les mouvements populistes), elle finit par n’apporter que des réponses convenues et décevantes lorsqu’il s’agit d’identifier, d’expliquer et de juger le succès des mouvements populistes.

[Xan Padrón | www.xanpadron.com]

Dans une veine très différente, la conception « discursive » du populisme proposée par Ernesto Laclau et Chantal Mouffe, développée dans une perspective « post-marxiste », aboutit parfois à des impasses similaires. Pour rappel — nous avons déjà eu l’occasion de détailler les caractéristiques de cette approche ailleurs7 —, ces auteurs présentent le populisme comme une logique politique, c’est-à-dire une façon de construire des identités politiques en articulant entre elles des demandes démocratiques. Le populisme construirait ainsi un sujet populaire, un « nous », à partir d’une opposition à un adversaire (la caste, l’élite, l’establishment), tenu pour responsable de la frustration de ces demandes. L’unité du sujet n’est pas ici le fruit de caractéristiques propres que ses composantes partageraient — à l’instar du prolétariat qui, dans l’approche marxiste, est défini par la position de classe de ses membres — mais bien le résultat d’une commune opposition aux élites du système. Cette commune opposition est ce qui permet de tisser des liens (Laclau et Mouffe parleraient de « chaînes d’équivalence ») entre des demandes a priori extrêmement hétérogènes. La nature exacte du sujet populaire dépend donc d’un processus contingent de construction de la frontière politique entre « eux » et « nous ». Par conséquent, selon l’adversaire visé (les élites politiques et/ou économiques, les intellectuels, les minorités ethniques, etc.) et le type de demandes articulées, le populisme peut revêtir des formes émancipatrices ou réactionnaires.

« Le populisme a fini par désigner un ensemble de transformations, généralement perçues comme négatives, que traversent nos sociétés contemporaines et leurs modes d’expression politique. »

Cette approche du populisme s’est révélée extrêmement féconde et a permis de dépasser bien des apories. Elle a ancré l’étude du phénomène dans une théorie solide du politique et l’a débarrassé (véritablement, cette fois) de ses connotations péjoratives. Toutefois, elle finit aussi paradoxalement par rendre difficile l’identification concrète de mouvements populistes : sa dimension excessivement formaliste — le populisme se trouve débarrassé de tout contenu idéologique, programmatique ou sociologique propre, en ce compris la centralité de la référence au « peuple » elle-même — finit par faire du populisme un synonyme du politique tout court8, ce qui conduit à voir ses manifestations partout. Alors que cette théorie cherche à inspirer l’émergence d’un populisme de gauche capable de lutter aussi bien contre le centre libéral que contre les mouvements nationalistes, elle n’offre aucun prisme normatif pour différencier le populisme de gauche de son cousin de droite. A minima, elle considère la logique populiste comme purement neutre, et renvoie donc dos à dos les acteurs qui la mobilisent comme ceux qui le vilipendent. Populismes de droite et de gauche, dans ce cas, sont semblables en ce qu’ils articulent d’une même façon (neutre) des contenus différents, mais de nature purement axiologique, donc incommensurables. Dans sa version plus profonde, elle attribue (quoiqu’implicitement) des vertus normatives à la politisation elle-même, ce qui, de fait, confère une supériorité normative intrinsèque aux populismes, de droite comme de gauche, vis-à-vis d’un centre libéral aux velléités dépolitisatrices. Dans les deux cas, l’incapacité de cette théorie à faire la différence descriptive et normative entre des variétés différentes de populisme pose problème.

Ces deux approches, par leur minimalisme, finissent par obscurcir le débat en nous faisant voir le populisme partout. Qu’il soit considéré comme un fond idéologique extrêmement réduit et souple, capable de s’associer à n’importe quel autre type d’idéologie plus élaborée, ou comme une logique d’articulation se confondant avec celle du politique dans son essence, le populisme peut en effet être reconnu dans la presque totalité des phénomènes politiques que l’époque contemporaine offre à notre regard. Cette tendance est encore accentuée par la simplification de ces approches lorsque le discours médiatique s’en empare en les mêlant à ses propres prénotions : se greffent alors au concept de populisme, de façon plus ou moins explicite, des éléments qui ne lui sont pas propres (présence d’un leader fort, organisation partisane faible et désintermédiée, tendances proto-totalitaires et xénophobes). De cette manière, le populisme a pu innocemment devenir le nom d’autre chose que de lui-même : il a fini par désigner un ensemble de transformations, généralement perçues comme négatives, que traversent nos sociétés contemporaines et leurs modes d’expression politique. Alors que le populisme se présente à travers ses principales manifestations historiques9 comme un mouvement de construction/défense démocratique contre les dérives oligarchiques10, les apories du débat contemporain ont donc fini par en inverser complètement le sens, au point d’en faire le bouc émissaire par excellence des dérives anti-démocratiques que nos sociétés connaissent. Pour comprendre le moment que nous traversons, il faut alors redéfinir la nature de ces dérives et le rapport que le populisme authentique entretient avec celles-ci.

[Xan Padrón | www.xanpadron.com]

De la désintermédiation au « moment » populiste

Alors même que son avènement généralisé au sortir de la guerre froide était annoncé et salué comme marquant la « fin de l’Histoire11 », le modèle démocratique-libéral montrait des signaux inquiétants de dégradation. Ses institutions emblématiques et ses acteurs-clés perdaient de leur superbe : les parlements nationaux se trouvaient supplantés par le pouvoir exécutif et des institutions non élues, les partis politiques traditionnels connaissaient un lent déclin électoral et organisationnel, la vie politique était rythmée par des scandales de corruption, la compétition électorale semblait se réduire à un spectacle médiatique vidé de tout contenu. En parallèle, la foi démocratique semblait s’essouffler, cédant sa place à un véritable désenchantement, largement commenté et discuté par les éditorialistes, sociologues, politologues, ainsi que par les politiciens eux-mêmes. Ces processus, à l’œuvre depuis le milieu des années 1970, et de façon plus marquée depuis les années 1990–2000, ont contribué à progressivement creuser un vide vertigineux entre les citoyens et leurs représentants, comme le politologue irlandais Peter Mair l’a montré dans son analyse magistrale12. D’une part, on a assisté à un lent processus d’individualisation et de désaffiliation dans les sociétés occidentales : les groupes sociaux se sont complexifiés, rendant leur structuration et représentation par des corps intermédiaires de plus en plus aléatoire et difficile. Outre les syndicats, les églises, les clubs et les associations, les organisations à avoir le plus souffert de ces transformations sont celles qui assuraient la représentation de ces groupes sociaux auprès de l’État : les partis politiques et leurs élites. D’autre part, en réponse à ces évolutions, ces derniers ont progressivement cherché de nouvelles formes de légitimation. Après s’être émancipés de leurs groupes sociaux respectifs (devenant ainsi des partis dits « attrape-tout »), ils se sont petit à petit réfugiés dans les institutions étatiques au point de se confondre pratiquement avec celles-ci ; en parallèle, fleurissait chez les élites un discours de défense des institutions et de la stabilité économique contre les « excès » des demandes démocratiques, discours confinant parfois à une véritable « haine de la démocratie13 ».

« Les groupes sociaux se sont complexifiés, rendant leur structuration et représentation par des corps intermédiaires de plus en plus aléatoire et difficile. »

Dans ce contexte structurel, les partis politiques traditionnels se transforment donc : s’éloignant inexorablement du modèle des « partis de masse » du XXe siècle, ils voient leur nombre d’adhérents diminuer, leur portion d’électorat se restreindre, l’importance de leurs personnalités médiatiques augmenter, leurs certitudes idéologiques s’évaporer et leur ancrage dans des groupes sociaux spécifiques s’étioler. Dans les espaces laissés vacants, prospèrent aussi de nouvelles formations politiques cherchant à refaçonner les identités politiques d’un électorat partiellement désaffilié et atomisé. Il s’agit, la plupart du temps, de formations acquises au dogme néolibéral ou de mouvements d’extrême droite. Les premières tentent de regrouper les élites du centre gauche et du centre droit dans un projet « modernisateur » commun, imprégné d’un mode de légitimation technocratique14. Les seconds tentent d’occuper le terrain des classes populaires orphelines de leur encadrement par la gauche historique : les frontistes français, le Vlaams Belang belge et le FPÖ autrichien en sont les archétypes. Il peut s’agir aussi de mouvements écologistes, construisant leur succès sur la conquête des classes urbaines fortement éduquées, ou, plus rarement, de formations perpétuant, en le renouvelant, un héritage marxiste-léniniste (à l’instar du PTB). Fait remarquable — car il explique bon nombre de confusions — ces trois types d’acteurs (le centre libéral-technocratique, l’extrême droite et les partis verts) présentent des caractéristiques organisationnelles communes, relatives au processus de désintermédiation touchant les sociétés occidentales dans leur ensemble. Plus elles sont récentes, plus ces formations sont enclines à se présenter comme des mouvements ou des plateformes plutôt que comme des partis (le cas Macron est emblématique à cet égard), refusent le degré d’institutionnalisation de ces derniers et sont extrêmement dépendantes de la figure de leur leader. Celui-ci est en effet seul à même d’incarner l’homogénéité de ces mouvements au vu de la quasi-absence de cadres intermédiaires qui les caractérisent — un trait qui, encore une fois, doit plus à la donne contemporaine qu’à une caractéristique intrinsèque du populisme en tant que tel.

L’irruption de mouvements populistes en Europe est, en comparaison avec celle de ces autres types d’acteurs, relativement récente. Les mouvements authentiquement apparentés à cette tradition politique y sont rares : le Mouvement cinq étoiles en Italie, Podemos en Espagne15, Syriza en Grèce, La France insoumise en France, la stratégie corbyniste au Royaume-Uni. Si la possibilité de leur émergence est due aux mêmes conditions structurelles évoquées plus haut elle procède également d’un lien plus spécifique avec la crise économique de 2008, sa gestion et ses conséquences. Celles-ci ont considérablement accéléré les tendances à la désintermédiation que le monde occidental connaissait depuis plusieurs décennies : détérioration des conditions de vie des classes populaires et moyennes, gestion technocratique et/ou intergouvernementale des tensions dans la zone euro, impression envahissante d’un décalage entre représentants et représentés, sensation d’absence d’alternative et de connivence idéologique des principales familles politiques autour de la logique austéritaire. Mises ensemble, ces dynamiques se sont apparentées à une véritable dé-démocratisation de nos sociétés, que d’aucuns ont lues comme une forme de latino-américanisation de la vie politique (sud-)européenne. Sont alors apparus en Europe des mouvements populaires que l’on croyait spécifiques au contexte de l’Amérique latine, fustigeant l’oligarchisation rampante et réclamant un processus de démocratisation de nos sociétés au nom de la souveraineté populaire. L’Europe connaissait enfin son « moment populiste ».

[Xan Padrón | www.xanpadron.com]

Dans ces conditions, attribuer au « populisme » la responsabilité de la dégradation démocratique en Europe est particulièrement trompeur. Ce n’est pas le populisme qui constitue le nouveau Zeitgeist du XXIe siècle16, mais bien le processus de dé-démocratisation et de désintermédiation, cette lame de fond beaucoup plus puissante et préoccupante, dont le populisme ne constitue que l’écume, au même titre que les autres nouveaux mouvements politiques à succès. Notre critique devrait donc se concentrer sur ces transformations socio-politiques que traversent les démocraties occidentales et qui, mises bout à bout, font système : la confiscation technocratique d’une partie de la décision politique (en particulier en matière d’orientations économiques), la perte de pouvoir des assemblées législatives, la dérégulation des activités financières et le détricotage des États-providence, la professionnalisation de la vie politique, la convergence idéologique des principales familles partisanes, le déclin des formes conventionnelles de participation politique, etc. Plutôt que de fustiger le populisme et de voir en lui une menace pour la démocratie17, la question normative à se poser devient celle de son potentiel réel de démocratisation, eu égard au contexte d’émergence qui est le sien et aux stratégies qu’il développe.

La fin du « moment » populiste ?

« À bien des égards, le

momentpopuliste européen actuel touche à sa fin. Il n’a nulle part sérieusement ébranlé l’hégémonie néolibérale. »

À bien des égards, le « moment » populiste européen actuel touche à sa fin18 — l’un des paradoxes du populisme veut en effet qu’il se dissolve dans son accomplissement et/ou son institutionnalisation19. Dans la plupart des pays qui ont vu l’irruption inédite de ces acteurs, le jeu partisan a connu une nouvelle phase de stabilisation et ces mouvements se sont largement normalisés, perdant ainsi une bonne partie de leur élan initial. Le contexte n’est donc plus au bouleversement rapide et inattendu des identifications politiques. En Espagne, la compétition partisane s’est réorganisée autour d’un axe gauche-droite, simplement plus fragmenté qu’auparavant, au sein duquel Podemos joue désormais le rôle de gauche radicale renouvelée. En Grèce, Syriza a finalement pris la place de la social-démocratie historique et de son système clientélaire. En Italie, le Mouvement cinq étoiles s’est normalisé au point de devenir un partenaire potentiel de gouvernement aussi bien de l’extrême droite (Lega) que du centre gauche (Partito Democratico). C’est probablement en France, où les accomplissements de ces mouvements ont jusqu’ici été moindres, que leur potentiel de mobilisation reste le plus intact.

À l’issue du cycle politique initié par la crise économique de 2008, le bilan de ces expériences reste mitigé. S’il est parvenu à transformer partiellement le rapport de force partisan dans plusieurs contextes nationaux, le populisme n’a nulle part sérieusement ébranlé l’hégémonie néolibérale. Surtout, alors que ses options stratégiques (le verticalisme, la transversalité, la focalisation sur le discours, etc.) lui ont permis d’engranger des résultats électoraux remarquables à court terme, elles n’ont en aucun cas répondu à l’ampleur du défi démocratique constitué par la désintermédiation. La malléabilité idéologique est idéale pour s’adapter à la fluidité d’une période de crise, mais elle ne suffit pas à fidéliser un électorat — elle conduit parfois à le décevoir amèrement, à l’instar du désappointement provoqué par l’alliance des cinq étoiles avec la Lega parmi les militants de gauche du mouvement. La construction rapide d’une formation politique autour d’un leader télégénique permet d’être rapidement compétitif dans l’arène électorale, mais elle ne remplace pas le patient travail d’encadrement et d’organisation des classes populaires qui a fait la force de la gauche historique. À travers ces expériences, en tenant compte tant de leurs apports que de leurs limites, apparaissent toutefois en creux les contours de la forme que pourrait prendre le renouveau démocratique futur : résolument écologiste et féministe, capable d’unir les classes populaires et les classes moyennes, de jouer avec les codes de la communication contemporaine sans tomber dans un marketing politique superficiel, d’innover en matière organisationnelle sans pour autant négliger de prendre racine dans des territoires et des couches sociales bien définis.

[Xan Padrón | www.xanpadron.com]

Penser cette prochaine étape est crucial car, indépendamment de son affaiblissement actuel, le populisme n’est pas voué à disparaître définitivement du continent européen. Quand bien même la crête de la « vague » populiste serait dernière nous, l’océan de la désintermédiation se confond avec notre horizon politique et rend extrêmement difficile la pensée d’un ailleurs, laissant présager l’apparition de vagues ultérieures. Un retour à la berge de départ, à ce stade, semble difficilement envisageable, tant le modèle des Trente Glorieuses apparaît rétrospectivement comme l’exception plutôt que comme la règle, et tant il semble chimérique de retourner à ce mode d’organisation sociale et de représentation politique au vu des transformations du monde du travail, des technologies de la communication et du contexte international. Tant que de nouveaux rivages ne se dessineront pas et que prévaudra l’incertitude, les forces néofascistes et les mouvements populistes continueront de monopoliser le rôle de trouble-fête.

Il faudra alors savoir identifier précisément les mouvements populistes et se souvenir qu’il est inutile de leur imputer la responsabilité de la quasi-totalité des évolutions politiques indésirables de notre temps. Il faudra se souvenir que, si les familles politiques traditionnelles sont si promptes à accuser l’hydre populiste, c’est probablement parce que cela leur permet de détourner l’attention du public de leur propre responsabilité dans la dégradation de la représentation démocratique, à bien des égards nettement plus manifeste et critiquable. Il faudra aussi se prémunir contre le label de respectabilité que le qualificatif « populiste » octroie à des partis néofascistes dont la seule vocation est de fournir l’option d’un virage autoritaire et nationaliste au projet néolibéral — car, convenons-en, c’est véritablement la dernière chose dont nous ayons besoin à l’heure actuelle. Cela ne devra pas pour autant nous conduire à surestimer le potentiel de ces mouvements populistes, tant qu’ils n’offrent pas de réponse globale et cohérente à la dégradation démocratique généralisée qui touche nos sociétés. Gageons au moins que, à partir d’une perspective plus informée, nous serons cette fois en mesure de cesser de voir le populisme partout, ce qui nous permettra de l’identifier, de l’analyser et de le critiquer quelque part.

Illustrations de bannière et de vignette : Xan Padrón | www.xanpadron.com

- Le nationalisme flamand, héritier du mouvement flamand prônant une émancipation de la région flamande via l’approfondissement de la décentralisation des structures étatiques, ou son indépendance, est largement majoritaire. Les dernières élections ont vu le retour de l’extrême droite nationaliste. Pour plus d’information : https://etopia.be/la-victoire-electorale-du-vlaams-belang.[↩]

- « Silvio, pensaci tu ». Merkel e Berlusconi, l’asse anti-populisti, La Repubblica, 18 août 2017.[↩]

- Ionescu G. & Gellner E. (dir.), Populism: Its Meanings and National Characteristics. Londres, Weidenfeld and Nicolson, 1969.[↩]

- Sartori G., « Bien comparer, mal comparer », Revue internationale de politique comparée, 1(1), 1994, pp. 19–36.[↩]

- Notamment dans le dossier thématique publié par The Guardian.[↩]

- Stavrakakis Y. & Jäger A. (2018), « Accomplishments and limitations of the ‘new’ mainstream in contemporary populism studies », European Journal of Social Theory, 21(4) : 547–565.[↩]

- Voir notamment mon débat avec Éric Fassin pour la revue Politique (n° 102, décembre 2017), « Pour ou contre le

populisme de gauche

? ».[↩] - Laclau E., On Populist Reason, Londres, Verso, 2005.[↩]

- Le People’s Party américain de la fin du 19e siècle, les narodniki russes et le péronisme argentin.[↩]

- Tarragoni F., L’Esprit démocratique du populisme, La Découverte, 2019.[↩]

- Fukuyama F., La Fin de l’histoire et le dernier homme, Flammarion, 2018.[↩]

- Mair P., Ruling the Void, Londres, Verso, 2013.[↩]

- Rancière J., La Haine de la démocratie, La Fabrique, 2005.[↩]

- Le New Labour de Tony Blair, le SPD de Gerard Schröder à Martin Schultz, Emmanuel Macron et sa République en marche, Matteo Renzi lançant Italia Viva ou Albert Rivera propulsant Ciudadanos à l’échelon national espagnol.[↩]

- Au moins jusqu’au tournant stratégique de Vistalegre II.[↩]

- Mudde C., « The Populist Zeitgeist », Government and Opposition, 39(4), 2004, p.541–563.[↩]

- Müller J.-W., Qu’est-ce que le populisme ? Définir enfin la menace, Premier parallèle, 2016.[↩]

- Voir notamment : « La parenthèse du populisme de gauche est en train de se refermer » (entretien pour Mediapart, 4 juin 2019) et « Le

moment populiste

en Espagne est passé » (The Conversation, 12 mai 2019).[↩] - Tarragoni F., op. cit., La Découverte, 2019.[↩]

REBONDS

☰ Lire notre entretien avec Federico Tarragoni : « Le populisme a une dimension démocratique radicale », novembre 2019

☰ Lire notre entretien avec Serge Halimi : « Pas de convergence des luttes sans une perspective politique », octobre 2018

☰ Lire notre entretien avec Olivier Starquit : « Les vrais radicalisés sont au pouvoir », juillet 2019

☰ Lire notre article : « Le populisme, qu’est-ce donc ? », Pierre-Louis Poyau, février 2018

☰ Lire notre entretien avec Benoît Borrits : « Casser le carcan de la démocratie représentative », septembre 2018

☰ Lire notre entretien avec Jacques Rancière : « Le peuple est une construction », mai 2017