Entretien inédit | Ballast

Alors que l’hémisphère Nord vit encore une canicule historique, le ministre de l’Agriculture affirme sereinement que les températures sont « assez normales pour un été ». Ces derniers mois, en France, on prend un air tantôt bonhomme, tantôt répressif ; le but est le même : mettre au pas les mouvements écologistes. Aux États-Unis, on se souvient du « coal rolling », cette pratique de climato-négationnistes consistant à trafiquer son pick-up pour qu’il dégage le plus de fumée et brûle le plus possible d’essence : une manière d’afficher leur détestation des écologistes et leur amour aux énergies carbonées, sur fond de virilisme. Une illustration, parmi d’autres, de ce que la professeure en sciences politiques Cara New Daggett nomme « pétromasculinité ». Les éditions Wildproject ont récemment traduit plusieurs de ses textes dans un ouvrage du même nom. L’autrice déplie une analyse écologique et féministe des énergies, décortique le « mythe fossile » en reliant la domination patriarcale et les pétro-cultures. Nous l’avons interviewée.

Le mythe fossile raconte que l’espèce humaine a toujours voulu plus d’énergie et, qu’au fil du temps, elle a développé des technologies énergétiques pour répondre à ce besoin. D’après ce mythe, le désir d’une croissance énergétique illimitée se perpétuera à l’avenir, en espérant que les humains continueront à découvrir des énergies plus écologiques pour répondre à cette demande. Le mythe fossile raconte la transition entre les énergies comme une histoire d’amélioration technologique continue, où les transitions se produisent après l’arrivée de technologies supérieures. Par conséquent, la politique énergétique a tendance à être technocratique : les décideurs politiques considèrent qu’il s’agit de substituer une technologie énergétique à une autre.

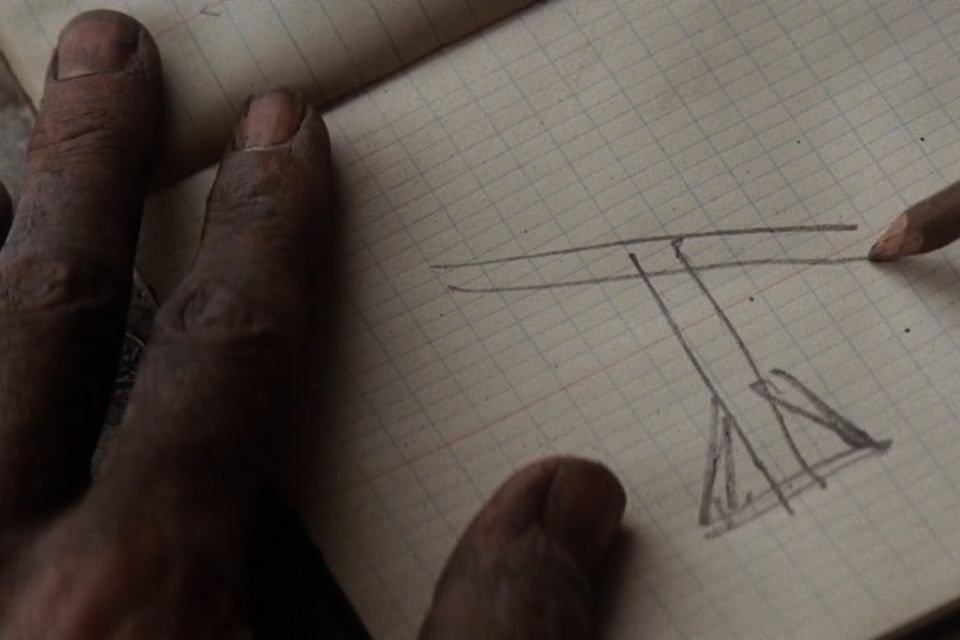

C’est un mythe pour au moins deux raisons. Premièrement, le désir d’une croissance énergétique illimitée n’est pas un trait universel de la nature humaine ; les peuples et civilisations ont échangé, créé et prospéré de bien des façons sans faire de l’intensification infinie des énergies une priorité. Deuxièmement, certaines transitions énergétiques ont, par le passé, été impulsées par le pouvoir autant que par la technologie. L’Histoire montre qu’au moins deux changements importants de sources d’énergie — l’agriculture céréalière et les énergies fossiles — ont été motivés par la volonté de domination, qui a joué un rôle important, voire primordial. En d’autres termes, l’agriculture céréalière et les énergies fossiles n’étaient pas nécessairement supérieures aux systèmes énergétiques existants en termes de puissance, d’efficacité ou de coût, mais elles favorisaient la centralisation du pouvoir dans la hiérarchie politique. Il est donc important de contester le mythe fossile car le défi énergétique aujourd’hui n’est pas seulement de savoir quel type d’énergie les gens utilisent, mais aussi en quelle quantité et à quelles fins. Ces questions-là — pour qui et pour quoi — sont politiques : il s’agit de répartir l’énergie en fonction de valeurs culturelles concernant la vie et le bien-être. Ajouter des panneaux solaires et des éoliennes ne contribue pas nécessairement à la justice, à la soutenabilité ou au bien-être.

Vous avez donc entrepris une « lecture féministe du déni climatique », en opposition à ce que vous appelez la « pétromasculinité »…

« Le mythe fossile raconte la transition entre les énergies comme une histoire d’amélioration technologique continue. »

Lorsque la notion de genre apparaît dans l’élaboration des politiques environnementales, il est généralement question des femmes, de la manière dont elles sont représentées ou subissent des préjudices. Ces questions sont importantes, mais les féministes considèrent l’inégalité de genre comme un problème. Les féministes apportent une compréhension plus profonde de la façon dont le genre et la sexualité renforcent la domination, sur les personnes et le monde non humain. La vision occidentale moderne du monde est construite sur des dualités : l’esprit et le corps, l’humain et l’animal, le blanc et le noir, le civilisé et le primitif, le masculin et le féminin. Dans l’Occident moderne, ces dualités reflètent un système de valeurs où le premier terme est l’idéal, et le second l’exception, le différent, l’inférieur. Le pouvoir est justifié en référence à ces premiers termes. Le genre et la sexualité interviennent dans nombre de ces dualités, le qualificatif subordonné étant souvent féminisé, signe d’un besoin de contrôle par le haut. Il en résulte que la subordination des femmes, en tant que personnes considérées comme plus proches de la nature et de la reproduction, et la volonté de contrôler une nature chaotique, se retrouvent liées l’une à l’autre.

Il s’agit d’une problématique plus large concernant la philosophie occidentale moderne et le capitalisme, mais elle permet aux féministes de comprendre comment les ordres patriarcaux occidentaux sont liés à la violence écologique. La culture occidentale considère que la nature est en dehors de la civilisation humaine et qu’elle peut être améliorée par le contrôle anthropique [humain, ndlr]. Les activités associées à la reproduction, qu’il s’agisse du rôle de la forêt dans le cycle du carbone ou du travail du care consistant à nourrir, soigner et aider les communautés sont naturalisées — et même sacralisées — tout en étant dévalorisées et considérées comme des ressources gratuites disponibles pour la production capitaliste. Le changement climatique montre que ce grand projet occidental n’est pas soutenable, mais de nombreux groupes, notamment des mouvements de droite, ne veulent pas renoncer à ce mode de vie, qui implique à la fois la domination masculine et la maîtrise de la nature. C’est ce que révèle une lecture féministe du déni climatique. La politique de droite aux États-Unis soutient les énergies fossiles et se montre également anti-féministe. Ces positions sont souvent considérées comme distinctes, l’une portant sur la famille traditionnelle et le foyer, l’autre sur l’économie. Mais elles sont liées.

[Extrait de There Will Be Blood | Paul Thomas Anderson (2007)]

De quelle façon, exactement ?

La pétromasculinité est une expression du pouvoir genré qui nous montre justement à quel point elles sont reliées. La masculinité se manifeste de multiples façons et n’est pas intrinsèquement destructrice sur le plan écologique. Mais il y a une relation entre un type de masculinité dominante aux États-Unis et les énergies fossiles : la pétromasculinité, donc. Ce type de masculinité dominante associe le modèle de l’homme idéal aux pétrocultures étasuniennes, à ces croyances sur le travail, la productivité et l’usage intensif d’énergie comme pratique de pouvoir. En voyant le lien entre les masculinités dominantes et les énergies fossiles, il est plus facile de comprendre la défense passionnée des énergies fossiles à droite. Les énergies fossiles ne sont pas seulement une ressource qui donne du pouvoir et du profit à un État ou une entreprise — bien que ce soient des éléments cruciaux…

Que sont-elles d’autre ?

Leur extraction et leur utilisation sont également liées aux identités et au nationalisme. Les hommes blancs considèrent la Terre comme un ensemble de ressources qu’ils doivent contrôler et améliorer.

Selon vous, une étape clé pour dépasser cet ordre patriarcal est d’« identifier nos besoins énergétiques ». Dans un monde de production et de consommation de masse, comment y parvenir démocratiquement ?

Tout d’abord, il est utile de rappeler que la consommation de masse ne répond pas à une demande préexistante et que des sommes considérables sont consacrées à la création de cette demande ! Le consumérisme de masse sert évidemment les intérêts des entreprises, mais il a aussi un rôle politique. La consommation de masse a servi de stratégie pour contenir les revendications des travailleurs, et ce pour préserver le capitalisme de la contestation populaire. C’était particulièrement évident dans l’accélération du consumérisme étasunien d’après-guerre, qui était considéré comme un rempart important contre le communisme. Il ne s’agit donc pas d’une simple question d’offre et de demande, comme si la demande était une donnée naturelle.

« La consommation de masse a également servi de stratégie pour contenir les revendications des travailleurs, et ce pour préserver le capitalisme de la contestation populaire. »

Ensuite, sur la façon d’identifier les besoins en énergie d’une communauté, il n’y aura pas de réponse unique et universelle qui s’applique à tout le monde. Dans le monde actuel, un grand nombre de personnes a besoin de plus d’énergie. Dans le même temps, beaucoup de gens consomment trop d’énergie mais peinent à s’en sortir, car ils vivent dans des sociétés très inégalitaires comme les États-Unis. De solides travaux sur la décroissance montrent que le niveau de consommation d’énergie étasunien est bien plus élevé que ce qui est nécessaire pour vivre dignement. En outre, il n’existe pas de relation linéaire entre l’énergie et le bien-être, tout comme il n’y en a pas entre le revenu et le bien-être. Jusqu’à un certain point, davantage d’énergie et de revenus améliorent la qualité de vie. Mais au-delà de ce seuil — et les Étasuniens l’ont largement dépassé —, il apparaît que le bien-être a tendance à stagner, même si la consommation d’énergie augmente. Dans cette perspective, la question de savoir comment identifier les besoins collectifs en matière d’énergie commence par reconnaître ce déséquilibre actuel entre les besoins planétaires et la manière dont l’énergie est produite et fournie.

Et ensuite ?

L’étape suivante consisterait à définir des moyens de mieux répondre aux besoins de la communauté, plutôt que de développer des énergies qui servent avant tout les profits des investisseurs. Ça nous amène à un troisième point essentiel, à savoir que la démocratie énergétique implique non seulement des processus de prise de décision démocratique, mais aussi la démocratisation de la propriété et du contrôle des systèmes énergétiques ainsi que des matériaux et des technologies qui les composent. Davantage de systèmes énergétiques devraient être détenus collectivement. Au lieu de ça, la plupart des projets solaires et éoliens sont envisagés comme des investissements financiers réalisés sur la base d’une dette privée et conçus pour offrir un retour sur investissement rentable aux investisseurs, ce qui ne fait qu’exacerber la recherche d’une croissance continue.

[Extrait de There Will Be Blood | Paul Thomas Anderson (2007)]

Vous écrivez à ce propos que « la propriété publique et démocratique des systèmes énergétiques est le dispositif le plus à même d’assurer leur justice et leur viabilité ». Entre la propriété publique et la propriété privée, la gauche critique a historiquement mis l’accent sur la socialisation des moyens de production : est-ce une option que vous mettez de côté ?

Faire de l’énergie un bien public et commun est tout à fait en adéquation avec la pensée de gauche sur la socialisation des moyens de production. Mais je m’intéresse aussi à la manière dont la propriété publique de l’énergie peut contribuer à remettre en question la quête d’une croissance infinie. Les mouvements socialistes ont aussi parfois épousé la croissance et l’accélération, sans forcément faire preuve d’une grande sensibilité écologique… Lorsque le développement de l’énergie est privé, il implique souvent une dette financiarisée. Cette dette porte des intérêts et impose que le système énergétique la rembourse et génère un profit — ce qui crée une dépendance à l’égard de la croissance et de l’expansion. L’avantage de la propriété publique de l’énergie et d’un financement public non lucratif est que l’énergie peut être développée pour le bien écologique d’une communauté, et non comme une marchandise à rentabiliser. La démarchandisation de l’énergie rend possible la décroissance.

Vous citez l’historienne et activiste féministe Shannon E. Bell et le sociologue Richard York, qui qualifient l’expression de « transition énergétique » de « fallacieuse », car, dans l’Histoire, les nouvelles sources d’énergie se sont additionnées aux précédentes et ne les ont pas remplacées. Mais vous utilisez aussi l’expression de « transition énergétique » dans plusieurs de vos articles : pourriez-vous clarifier ?

Il m’arrive d’employer cette expression parce qu’elle est prédominante et qu’il peut être utile d’avoir un langage partagé pour traiter d’un problème. Bell et York s’opposent à l’idée que la transition soit la substitution d’une énergie par une autre, et montrent que les transitions opérées depuis le XIXe siècle ont surtout consisté en l’ajout de nouvelles énergies au modèle d’une croissance générale de la consommation énergétique. Cet argument va à l’encontre de l’idée reçue selon laquelle il suffirait d’ajouter des énergies solaire et éolienne pour « transitionner » vers un système énergétique durable, sans qu’aucun effort ne soit fait pour sortir des énergies fossiles ou s’attaquer à la sur-consommation. La notion de transition peut rester utile dans la mesure où on la considère comme une construction sociale, qu’on peut remettre en cause. La transition est un moyen pour les gens de donner un sens à l’Histoire et au changement en suggérant une trame pour décrire un flux complexe d’interactions. J’ai parfois entendu ou utilisé des expressions telles que « tournant énergétique » ou « transformation énergétique » qui, au-delà de la substitution, soulignent la nécessité de changements sociaux et économiques plus radicaux.

« On explique aux gens qu’ils peuvent soit avoir une société technologiquement avancée, soit retourner à une forme de vie primitive, comme si ces options étaient les seules existantes. »

D’un autre côté, l’idée de transition est populaire parce que l’expérience de la vie dans le capitalisme moderne tardif est pleine de changements. C’est en quelque sorte la nature ou le caractère du capitalisme : on le voit par la production constante de crises et les appels récurrents à la disruption et à l’innovation, qu’on retrouve chez les capitalistes comme chez beaucoup de leurs détracteurs. Ça vaut donc le coup de se montrer prudent et de réfléchir plus avant sur la transition entendue ainsi. Est-il toujours judicieux d’opposer aux crises et aux ruptures capitalistes d’autres types de ruptures spectaculaires ? Le vocabulaire de la transition peut s’avérer nuisible lorsqu’on utilise un sentiment d’urgence pour passer outre des exigences de justice ou pour écarter des projets qui peuvent sembler trop lents, trop petits ou expérimentaux.

Le courant technocritique est pour partie lié à l’histoire des mouvements écologistes. Toutefois, dans la préface de Pétromasculinité, l’historienne Fanny Lopez met en garde qu’« une branche de la mouvance technocritique » repose sur une « idéologie anti-industrielle [procédant à] une essentialisation des corps. Il existe un obscurantisme technocritique qui repose sur une fétichisation du corps naturel, valide, viril, doublé de postures transphobes et masculinistes, eugénistes, racistes ». Êtes-vous d’accord ?

Il y a également une tendance qui part du principe que le féminisme ou les mouvements écologistes sont hostiles à la technologie, et qui les oppose aux éco-modernistes, lesquels pensent que les innovations technologiques vont permettre aux sociétés humaines de se développer sans qu’il n’y ait d’impacts écologiques néfastes. On explique aux gens qu’ils peuvent soit avoir une société technologiquement avancée, soit retourner à une forme de vie primitive, comme si ces options étaient les seules existantes. Comme Fanny Lopez l’écrit, l’association du féminisme avec les positions technocritiques repose en outre sur un essentialisme du genre, selon lequel les femmes, en tant que corps naturels, seraient le revers d’une opposition binaire avec les machines ou les artefacts technologiques. Au lieu de ça, dans nos travaux avec Christine Labuski et Shannon Bell sur des systèmes énergétiques féministes, nous considérons la technologie de manière plus générale. Les technologies ne sont pas seulement des outils soumis au contrôle humain. Les technologies sont des outils qui façonnent le monde. Elles émergent des cultures et des idées des gens de façon concomitante avec d’autres processus et artefacts qui sont nécessaires à leur fonctionnement — ce que des universitaires appellent des « système socio-technologiques ». Un exemple célèbre est celui du train, qui a entraîné tout un ensemble d’horloges, de gares, d’industries, de rythmes, d’aménagements urbains et de nouvelles cultures — c’était bien plus que le seul train.

[Extrait de There Will Be Blood | Paul Thomas Anderson (2007)]

La manière dont les technologies émergent et s’intègrent dans nos vies est à la fois un processus social et matériel. C’est très différent de l’idée selon laquelle des génies individuels inventeraient des choses dans un acte de création politiquement neutre. Ce qui nous importe est de comprendre ce qu’il y a de politique dans ce processus. À qui et à quoi servent les systèmes socio-techniques ? Qui les détient, à qui profitent-ils et où sont les possibilités pour les contester ? L’enjeu n’est pas de s’opposer à quelque chose qui s’appellerait « technologie » mais de s’opposer au développement de la technologie pour des intérêts privés ou l’armée. À l’inverse, nous aimerions voir plus de technologies développées avec et par les communautés qu’elles engagent, humaines comme autres qu’humaines. Si on part du principe que la technologie fabrique de nouveaux mondes, alors les processus de développement technologique devraient porter une plus grande attention aux nuisances qui en découlent et en rendre compte. Il suffit de regarder une nouvelle technologie comme l’IA pour constater que c’est le contraire qui se produit, en termes de responsabilité ou de processus démocratique.

Le Green New Deal est débattu dans la gauche écologiste, tout en étant aussi critiqué pour ses limites. Le philosophe français Paul Guillibert le qualifiait de « néo-keynésianisme vert » parce qu’il s’agirait « d’une transition au sein du mode de production capitaliste entre différents secteurs de l’économie grâce au pouvoir d’État [plutôt] que d’une véritable résolution politique des crises climatiques et écologiques ». Il ajoute que « les projets de type Green New Deal [en discussion] supposent des politiques impérialistes et néocoloniales ». Qu’en pensez-vous ?

Aux États-Unis, la réglementation liée aux investissements et programmes publics importants ne va même pas aussi loin qu’un néo-keynésianisme vert. Les mouvements pour le climat aux États-Unis, comme Sunrise et les opposants au Dakota Access Pipeline, ont réussi à faire du changement climatique une priorité pour le parti démocrate, et il faut s’en réjouir. De nombreux mouvements pour le climat ont aussi demandé à ce que la législation climatique soit liée à des politiques sociales — notamment en matière de santé, d’éducation, de logement et de petite enfance — mais ces programmes sociaux plus vastes ont rapidement été abandonnés lors de récentes négociations. Au lieu de ça, la législation climatique adoptée par l’administration Biden (un projet de loi sur les infrastructures, sur la réduction de l’inflation, le Build Back Better Plan) a été considérablement réduite et repose principalement sur la politique fiscale qui vise à favoriser l’activité du secteur privé. Cette législation considère le changement climatique comme une opportunité de croissance pour le secteur privé, et comme une occasion pour restaurer le « leadership » des États-Unis en matière d’industrie verte. Elle contient également bon nombre de mesures en faveur des énergies fossiles. Les projets de loi ne remettent aucunement en cause la volonté de croissance infinie du PIB, et encore moins le néolibéralisme.

« De nombreux projets de Green New Deal ne s’attaquent pas au colonialisme ni au racisme environnemental, que les États-Unis ne cessent de cautionner. »

Un néo-keynésianisme vert remettrait potentiellement en question le néolibéralisme, mais pas la croissance en général. Par ailleurs, de nombreux projets de Green New Deal ne s’attaquent pas au colonialisme ni au racisme environnemental, que les États-Unis (et d’autres États puissants) ne cessent de cautionner, même si l’administration Biden a pris quelques mesures pour remédier à l’injustice environnementale historique. Ça a rendu certains mouvements pour le climat méfiants à l’égard du pouvoir de l’État — à juste titre. Dans le même temps, des efforts ont été faits pour imaginer un Green New Deal qui confronterait davantage le capitalisme global et le colonialisme, mais ces idées sont bien plus radicales que la plupart des projets de Green New Deal. Un bon exemple est le livre de Max Ajl, intitulé A People’s Green New Deal, qui propose une alternative anti-impériale et internationale au Green New Deal. Comme le montre ce livre, l’idée d’un Green New Deal a constitué un terrain propice à la contestation politique et, en ce sens, il est important de rester attentif aux occasions qui pourraient se présenter dans ces immenses changements menés par l’État. De multiples voix et acteurs sont nécessaires pour à la fois dénoncer vigoureusement les insuffisances de ces plans, tout en tirant partie de toute marge de manœuvre supplémentaire.

L’historien des sciences et des techniques Jean-Baptiste Fressoz, français lui aussi, a récemment affirmé que « l’inertie du système énergétique à l’échelle mondiale est un phénomène réel, titanesque, qu’il faut penser à sa juste hauteur et affronter de face. […] Sortir du carbone est encore plus difficile que sortir du capitalisme ». Êtes-vous d’accord avec lui ?

Je suis d’accord sur le fait que l’ampleur du problème de l’énergie est colossal et qu’il nécessite une transformation radicale qui va au-delà de changements technologiques. Les énergies carbonées, ou les énergies fossiles, sont profondément intégrées dans les structures planétaires et les cultures modernes, ainsi que dans les réseaux éoliens et solaires émergents, en termes de production, de transport et d’extraction. Je reformulerais peut-être l’affirmation en disant que les énergies fossiles rendent plus difficile la sortie du capitalisme, dans la mesure où une très grande partie de la vie quotidienne est basée sur la consommation massive d’énergie. Par conséquent, je ne saurais séparer l’énergie et le capitalisme pour savoir lequel est le plus difficile à remettre en question. Les énergies fossiles sont liées au capitalisme, et les deux doivent être dépassés conjointement.

[Extrait de There Will Be Blood | Paul Thomas Anderson (2007)]

Théoriquement, je suppose qu’on pourrait imaginer un capitalisme décarbonné, bien que ce soit peu probable compte tenu de la situation actuelle. Cependant, même un hypothétique capitalisme post-carbone resterait hautement extractiviste, avec une production matérielle intensive qui serait à la fois non viable et injuste. Ce rapport extractiviste à la Terre, comme un réservoir de ressources illimitées et de corps assujettis à mettre au travail, a lui-même été amplifié et alimenté par les pétro-cultures, par les relations que les impérialistes européens ont nouées avec les machines fonctionnant à l’énergie fossile. C’est pourquoi je considère la transformation énergétique comme un changement culturel et politique aussi bien que comme changement d’énergie à proprement parler — un changement dans la manière dont l’activité, le travail, et l’énergie sont évalués et répartis.

Ces dernières années, l’écoféminisme a gagné en visibilité. De quel œil voyez-vous ça ?

Il y a cinq ans, je n’utilisais pas le terme « écoféminisme » dans mes propres travaux, bien que je me sentais proche de nombreuses autres tendances féministes. Cet évitement vient de ma formation initiale, où j’entendais beaucoup de caricatures des premières pensées écoféministes de la part d’universitaires âgés qui qualifiaient l’écoféminisme d’essentialiste, associant de façon simpliste les femmes à la Terre-Mère. Ça semblait être un reproche courant au début des années 2000. J’admets avoir d’abord souvent accepté ces caricatures sans faire mes propres lectures ou sans vraiment y réfléchir… Aujourd’hui, je m’interroge sur la politique qui sous-tend la volonté d’effacer les travaux écoféministes, dont une grande partie rejetait explicitement l’essentialisme de genre. En lisant pour la première fois des travaux écoféministes antérieurs, comme Maria Mies, j’ai été frappée par l’acuité et la pertinence de certaines de ces critiques du capitalisme patriarcal, et par l’aide qu’elles m’auraient apportée si je les avais connues plus tôt ! Je réfléchis à présent aux avantages stratégiques qu’il y a à diffuser un terme tel qu’écoféminisme, et à ce que l’on peut apprendre en renouant avec ces penseuses.

« Je m’interroge sur la politique qui sous-tend la volonté d’effacer les travaux écoféministes. »

Bien qu’il s’agisse d’une réflexion plus personnelle, je me demande ce qui se passe dans le monde pour que je me sente plus à l’aise, comme beaucoup d’autres, pour me réengager dans l’écoféminisme en ce moment. Peut-être est-ce parce que les milieux privilégiés ne peuvent plus se permettre d’éviter les questions que l’écoféminisme a historiquement soulevées, au point que ces autres champs sont désormais plus ouverts à la critique du capitalisme mondial, de l’impérialisme et de la misogynie, bien qu’il ne se réfèrent généralement pas aux travaux écoféministes antérieurs. De nombreuses penseuses féministes se mobilisent pour dire que ce n’est pas nouveau. Nous avons beaucoup réfléchi à la manière dont ces problèmes sont liés. Dans le même temps, j’ai commencé à m’inquiéter du « pink washing », de la façon dont les financeurs et les institutions pourraient trouver un avantage à aborder la question du genre et travailler avec le féminisme d’une manière libérale, individualiste, en se focalisant sur la représentation des femmes mais en évitant les problèmes structurels plus difficiles liés au capitalisme et à l’empire, à l’impérialisme. Même si on s’inquiète de la récupération, on a l’impression d’être dans un contexte différent, maintenant, où l’écoféminisme n’est pas si facilement rejeté.

Vous êtes une membre fondatrice du Mayapple Energy Transition Collective. Dites-nous en plus…

En écrivant avec mes amies et collègues, l’anthropologue Christine Labuski et Shannon Bell, nous avons décidé de nous nommer Mayapple Energy Transition Collective. Il s’agissait de déclarer notre identité commune d’autrices et de nous ancrer dans l’endroit où nous vivons, dans les Appalaches, en Virginie. Mayapple [Podophylle pelté en français, ndlr], est une plante qui couvre le sol de la forêt au printemps et en été dans ces montagnes. Les plantes poussent à partir d’un rhizome souterrain, ce qui signifie qu’elles sont reliées en une communauté non-hiérarchique, une relation qui nous inspire. Nous sommes également fascinées par ses fleurs et ses fruits, qui apparaissent sous ses feuilles, très proches du sol. Il est donc difficile de voir les fleurs d’en haut, à moins de ralentir, de se baisser et de prêter attention. Les fleurs de mayapple ont une esthétique simple qui invite à changer de vitesse et de perspective.

[Extrait de There Will Be Blood | Paul Thomas Anderson (2007)]

Quand nous nous sommes mises à travailler ensemble, nous avons commencé par reconnaître enchevêtrement des ordres patriarcaux et de la violence liée aux énergies fossiles dans l’Occident moderne. Dans nos propres travaux, séparément, nous avions écrit sur les relations entre la masculinité hégémonique et les énergies fossiles. Dès lors, comment un mouvement féministe, qui cherche à renverser la domination sexuelle et de genre, pourrait-il éclairer les approches de l’énergie ? Fidèles à l’esprit féministe, nous pensons qu’il pourrait y avoir plusieurs réponses à cette question, propres au contexte de chaque communauté. Cependant, une approche féministe de l’énergie serait guidée par la transformation des valeurs et un dépassement des dualités qui supposent une séparation entre le corps et l’esprit, la raison et l’émotion, le masculin et le féminin, les humains et la nature. Ce sont ces valeurs occidentales qui justifient l’extraction et le contrôle de la reproduction pour le profit.

Une approche féministe de l’énergie remet en question le rêve d’une énergie infinie et pas chère, et l’hypothèse selon laquelle elle apporte le bien-être humain (même les extracteurs d’énergie les plus intransigeants savent qu’elle n’apporte pas le bien-être écologique). Le problème de l’énergie n’est pas seulement une question technique de substitution d’énergie, où la mise en place d’une nouvelle énergie résoudrait tout. L’énergie est un problème d’inégalité et d’injustice, un problème qui nécessite une politique de distribution visant le bien-être et la santé plutôt que le profit. Ce qui implique de reconnaître que beaucoup de personnes dans le monde n’ont pas assez d’énergie, de logement ou de nourriture. Dans le même temps, le consumérisme de masse à bas prix, les systèmes alimentaires industriels et la culture de la voiture ne procurent pas une vie de qualité ou une bonne santé pour beaucoup, même dans les pays riches. Il ne s’agit donc pas seulement de réduire la consommation d’énergie, mais de réfléchir de manière plus globale à la possibilité de vivre dignement.

Photographie de bannière : extrait de There Will Be Blood | Paul Thomas Anderson (2007)

REBONDS

☰ Lire notre entretien avec Nastassja Martin : « Où commence le vivant et où s’arrête-t-il ? », janvier 2023

☰ Lire notre traduction « Écologie : construire des coalitions révolutionnaires », Jaskiran Dhillon, avril 2022

☰ Lire notre entretien avec Paul Guillibert : « Vers un communisme du vivant ? », mars 2022

☰ Lire notre entretien avec Andreas Malm : « L’urgence climatique rend caduc le réformisme », juin 2021

☰ Lire notre article « L’écoféminisme : qu’est-ce donc ? », Game of Hearth, janvier 2020

☰ Lire notre entretien avec Jean-Baptiste Fressoz : « Désintellectualiser la critique est fondamental pour avancer », juin 2018