Texte inédit pour le site de Ballast

Il voulait être mondain, chimiste, putain, ivrogne, musicien, ouvrier, peintre, acrobate, acteur, vieillard, enfant, escroc, voyou, ange, noceur, millionnaire, bourgeois, cactus, girafe, corbeau, lâche, héros, nègre, singe, Don Juan, souteneur, lord, paysan, chasseur, industriel, faune et flore. Il fut Arthur Cravan. C’est-à-dire poète, vagabond, boxeur, mystificateur et amant. Quoique figure phare de Guy Debord, l’écrivain bourlingueur tomba peu à peu dans l’oubli, loin des cercles initiés, jusqu’à ce que le romancier Patrick Deville le ressuscite dans les pages de son Viva. Portrait de l’ogre trublion. ☰ Par Guillaume Renouard

« Le Poète est semblable au prince des nuées

Qui hante la tempête et se rit de l’archer ;

Exilé sur le sol au milieu des huées,

Ses ailes de géant l’empêchent de marcher. »

« L’albatros » – Charles Baudelaire

C’est dans un petit canton suisse, sourd aux échos du monde qui tremble, havre paisible retranché du bruit des locomotives et du fracas des sabres coloniaux, que naît Fabian Avenarius Lloyd. Fils d’Otho Holland Lloyd, citoyen, et de Nellie St-Clair Hutchinson, citoyenne. Le couple a déjà eu un premier enfant, deux ans plus tôt — un fils, également, qu’ils ont nommé Otho, comme son père. Las, au moment où le petit Fabian vient au monde, son géniteur a déjà délaissé son épouse pour les beaux yeux d’une de ses amies, Mary Winter. C’est donc privé de père que l’enfant aborde l’existence — quoique sa mère ne tarde pas à lui en trouver un, de substitution, en s’entichant d’un jeune médecin suisse, séducteur et féru de littérature, du nom d’Henri Grandjean. Ce dernier sera d’ailleurs un excellent père pour les deux garçons, surtout pour le cadet, qu’il choiera afin de compenser la désaffection de sa mère : entre l’aîné, solidement ancré au sol, peintre et affairiste (raté, dans les deux cas), et son cadet Fabian, fantaisiste, littéraire et marginal, la jeune Nellie a tranché. Sa vie durant, elle ne cessera de se montrer aussi indulgente avec le premier que sévère avec le second. Une attitude qui ne changera (mais trop tard) que dans les dernières années précédant la fin de Fabian.

« C’est dans un petit canton suisse, havre paisible retranché du bruit des locomotives et du fracas des sabres coloniaux, que naît Fabian Avenarius Lloyd. »

Bénéficiant d’une solide éducation bourgeoise helvétique, le jeune Fabian apprend très tôt le français et l’allemand, en plus de l’anglais, sa langue maternelle. Il s’initie au violon, entame une précoce et éphémère carrière de philatéliste, aime nager et démarre sa scolarité comme pensionnaire à l’institut du Dr Schmidt, à Saint-Gall, où il intègre l’équipe de football. Élève moyen, Fabian fait en revanche preuve d’un esprit brillant et précoce dans les lettres qu’il envoie à ses parents. Sous le ton candide et policé de l’enfant bien élevé perce déjà un esprit farceur et une forte personnalité. En 1903, à l’âge de seize ans, Fabian est envoyé parfaire son éducation outre-Manche, au Worthing College. Loin de l’assagir, la proverbiale rectitude britannique flatte son penchant revêche. Dans ses lettres, son ton se fait gouailleur, voire provocant ; l’argot s’insère tout naturellement dans son propos : « Bon sang de bon soir. […] Le garçon qui partageait ma chambre est parti parce qu’à force de la partager il n’y a avait plus de place pour moi et je l’ai saqué ! Je suis donc tout seul maintenant et je m’ennuie à 500 sous l’heure le soir et la nuit quand je ne pionce pas. […] Il pleut le dimanche matin de bonne heure pour réchauffer notre cœur, et puis un rayon de soleil pour le refroidir, juste avant d’aller à l’église où je ne suis pas fichu de comprendre un mot du pasteur, qui a une voix de roquet ; il paraît qu’on s’habitue à tout, je m’y habituerai aussi. »

Une jeunesse vagabonde

Le poète en herbe a soif de découvrir le monde. Sa mère exauce son souhait en l’envoyant passer l’été 1904 à New York, chez des amis. La légende veut qu’il ait fugué et gagné la Californie, où il eût connu une brève carrière de cueilleur d’oranges. Comme souvent avec ce personnage, difficile de démêler la réalité de la fiction : qu’importe ! L’année scolaire suivante, Fabian la passe à Birmingham, dans un nouveau collège, ayant peut-être été renvoyé de Worthing. Il ne s’y plaît visiblement pas beaucoup mais fait ses premiers pas en littérature, qu’il relate à sa mère, en toute modestie, bien sûr : « J’ai composé de véritables petits chefs‑d’œuvre. Les phrases étaient d’une élégance à faire crever de jalousie bien des coquettes si ce n’avaient été de simples vocables. » Avant de changer brusquement de ton, quelques lignes plus bas : « Je quitte cet air gouailleur pour que tu ne t’imaginasses point que je plaisante sempiternellement. Ce dernier mot m’a donné la crampe. Je travaille sérieusement et je me félicite d’avoir fait quelques progrès. Je suis encore loin de m’extasier sur mes créations. […] Je veux créer de nouvelles images et ne pas copier servilement ou même changer légèrement les brillantes pensées de certains auteurs. […] Et ce bougre d’Otho, est-il toujours aussi cocu ? » Multi-polarité, goût pour la facétie et la dérision, amour de l’art teinté d’exigences : les grandes lignes de la personnalité du futur Cravan sont déjà en place.

Berlin, 1905 (par Waldemar Titzenthaler)

L’été 1905, il se rend à Berlin et devient chauffeur pour une firme de produits pharmaceutiques, afin d’amasser un petit pécule. Là encore, légende et réalité se mêlent et s’enlacent, sans que l’on sache trop les discerner, mais il semble bien que le jeune Fabian s’encanaille outre-Rhin. Lors de ce séjour qui se prolonge jusqu’à l’hiver, il obtient son permis de conduire par cooptation, remonte sans autorisation la Sieger’s Alle, se fait arrêter par la garde royale, plante sa voiture dans le fossé, cherche à passer la nuit chez une fille de joie pour économiser une nuit d’hôtel, se fait flanquer à la porte à coups de pied au cul après avoir réussi, au passage, à chaparder le sac à main de ladite fille… On n’est pas sérieux quand on a dix-sept ans, disait l’autre. Ses frasques en série lui auraient valu d’être expulsé de la ville manu militari. Motif avancé par le chef de police : « Berlin n’est pas un cirque. » Bonne note est prise. Il n’a pas dix-huit ans et a déjà vu la Grande-Bretagne, l’Amérique et l’Allemagne. De retour en Suisse, il rend visite à ses parents et cambriole une bijouterie, puis gagne l’Australie en tant qu’homme de chauffe sur un cargo, s’improvise bûcheron pour s’offrir son billet de retour vers les rivages de la vieille Europe. Voyage onirique ? Il se peut. Mais c’est avant tout de rêves que sont bâties les légendes.

Fugues parisiennes

Après un détour par l’Italie ayant pour but de rendre visite à son frère, c’est à Paris que Fabian pose ses valises, en 1909. D’abord, à l’hôtel des Écoles, rue Delambre, puis au 67 rue Saint-Jacques. Le Paris de l’époque est en pleine ébullition. À la Closerie des Lilas, on s’empoigne sur l’art et la littérature avec les poètes Guillaume Apollinaire et Léon-Paul Fargue, les peintres Albert Gleizes, Braque et Marcel Duchamp — pour ne citer qu’eux. Non loin de là, au 5 Rue Denfert-Rochereau, le peintre van Dongen organise dans son atelier des sauteries dantesques où l’on boxe sur un ring de fortune, se déguise en faune, en Chinois ou en Bacchus, boit jusqu’à plus soif et joute verbalement (mais pas que) pour défendre sa vision de l’Art. Encore quelques rues plus loin et l’on arrive au bal Bullier, où le physique hors-norme et herculéen de Cravan (il mesure désormais deux mètres et pèse plus de 100 kilos) lui vaudront, dit-on, le plus grand succès auprès de la gent féminine. La capitale saura retenir Fabian, lui faire, pour la première fois, passer ses envies d’ailleurs. Et la dernière.

« Cravan a besoin de changer de nom, car Cravan n’est pas un, ni même deux : il est fondamentalement protéiforme, enveloppe charnelle abritant une multitude de personnalités différentes, voir opposées. »

C’est dans ce grand bain artistique et festif que Fabian Lloyd s’éteint et renaît, phœnix de ses cendres incertaines, sous le nom d’Arthur Cravan. Pourquoi ce pseudonyme ? Le poète file depuis quelques mois le parfait amour avec une dénommée Renée, ex-compagne du peintre Hayden, qu’il a rencontrée à Paris. À l’été 1910, ils partent ensemble en vacances dans le village natal de la très chère dénommée, en Charentes-Inférieure, où Fabian s’amuse à grimper dans le clocher de l’église pour faire résonner les cloches. Le nom du village ? Cravans. Un nom qui a visiblement plu au jeune aventurier de vingt-ans : il l’adopte après l’avoir délesté de sa lettre finale. Quant à Arthur, c’est bien sûr Arthur Rimbaud, le voyant, poète précoce, génie incandescent et voyageur de l’infini, mais aussi le roi de Bretagne entré dans la légende, mais aussi le lord Arthur Savile, personnage d’Oscar Wilde (le célèbre écrivain, précisons-le ici, n’est rien d’autre que son oncle, auquel il voue une tendre admiration).

Cravan a besoin de changer de nom car Cravan n’est pas un, ni même deux : il est fondamentalement protéiforme, enveloppe charnelle abritant une multitude de personnalités différentes, voir opposées. Son âme est le théâtre d’une lutte perpétuelle entre mille visages distincts :

« Je voudrais être à Vienne et à Calcutta,

Prendre tous les trains et tous les navires,

Forniquer toutes les femmes et bâfrer tous les plats.

Mondain, chimiste, putain, ivrogne, musicien, ouvrier, peintre, acrobate, acteur ;

Vieillard, enfant, escroc, voyou, ange et noceur ; millionnaire, bourgeois, cactus, girafe ou corbeau ;

Lâche, héros, nègre, singe, Don Juan, souteneur, lord, paysan, chasseur, industriel,

Faune et flore :

Je suis toutes les choses, tous les hommes, et tous les animaux ! »

Cravan le changeant, lointain héritier du devin Protée, en perpétuel voyage intérieur et extérieur, changeant d’identité comme de chemise et de nation.

Oscar Wilde en 1882, par Napoléon Sarony

À la même époque, et en compagnie de son frère qui l’a rejoint dans la Ville Lumière, Arthur le fraîchement nommé s’intéresse à la boxe — discipline en plein essor. Du haut de ses deux mètres, l’ogre Cravan paraît par nature taillé pour ce sport. À tel point qu’il effraie la concurrence : il devient champion de France de boxe amateur sans livrer un seul combat, ses adversaires s’étant tous débinés les uns après les autres ! Si cela n’est point de l’art… Poète, aventurier, et désormais boxeur : l’existence est riche, multiple, sans lignes fixes ; il convient en tout cas de la prendre ainsi. Malheur à qui se cantonne à une seule case ! Arthur est de ceux qui baisent des putains et des divas, se saoulent dans des salons bourgeois et dans des rades minables, côtoient la haute et roulent dans le caniveau, parlent avec raffinement et vulgarité, conversent aimablement avec les uns et collent des bourre-pifs aux autres, portent l’habit rupin pour mieux se désaper en public, aiment Rimbaud et la littérature de boulevard, cultivent l’extase et la dépression. « Tout noble a du voyou en lui et tout voyou du noble parce qu’ils sont les deux extrêmes » et « peu de gens comprennent qu’il faut être un maçon ou un prince russe pour manger un bifteck avec les doigts et une minorité se rend compte de ce qu’il faut être pour vouloir être vulgaire », nous enseigne le sage trublion.

Amitiés cravanesques

À Paris, Arthur fréquente la bonne société et les artistes de l’époque mais ne se mêle jamais vraiment au grand Tout dudit Paris, demeurant un peu à l’écart, le pas de côté, en décalage avec ce qui l’entoure, ripant, solitaire, tel un atome d’Épicure sur les autres sans s’y accrocher. « Dès que j’ai commencé à parler, j’ai su que tout ce qu’on me dirait serait un mensonge. J’ai compris aussitôt que la vie n’était pas comme ça. » Il se lie malgré tout d’amitié avec quelques personnes — retenons ce trio intenable : Félix Fénéon, Blaise Cendrars et Filippo Tommaso Marinetti. Au premier, Arthur fait grâce de sa misanthropie latente, en affirmant : « Je déteste absolument tout le monde à l’exception d’une ou deux personnes, Monsieur Fénéon et un nommé Brummer, sans compter les gens simples. » Félix Fénéon est tout à la fois journaliste, critique d’art, poète, chimiste, esthète, anarchiste et poseur de bombes. Le 4 avril 1894, il en fit péter une au luxueux restaurant Foyot, que les sénateurs se plaisaient à fréquenter. Il fut arrêté, jugé et acquitté. La postérité retiendra ses nouvelles lapidaires, publiées dans le journal Le Matin. L’une des plus célèbres : « Rattrapé par un tramway qui venait de le lancer à dix mètres, l’herboriste Jean Désille, de Vannes, a été coupé en deux. » Jean Paulhan disait de lui qu’« il se rencontrait en Fénéon un assez grand nombre d’hommes, dont chacun eût laissé une œuvre vaste et forte, s’il n’avait été contrarié par tous les autres à la fois ». On pourrait presque dire mot pour mot la même chose de Cravan, qui continue de griffonner ses poèmes sans publier le moindre recueil.

« Arthur est de ceux qui se saoulent dans des salons bourgeois et dans des rades minables, côtoient la haute et roulent dans le caniveau, conversent aimablement avec les uns et collent des bourre-pifs aux autres. »

Avec Cendrars, Cravan partage un certain nombre d’éléments biographiques : deux anciens cancres, nés la même année, ayant commencé à bourlinguer très jeunes et pétris d’ambitions poétiques. Tous deux se sont rebaptisés en arrivant à Paris, comme si la cité, son effervescence intellectuelle et sa tour qui aimante les artistes, imposait à ceux qui l’épousent de faire une croix sur leur vie passée. Ensemble, les deux compères font la noce, mettent le boxon au bal en compagnie de Delaunay, où Arthur se rend vêtu de chemises noires au plastron découpé, laissant apparaître son torse bardé de tatouages et d’inscriptions obscènes. Régulièrement, Cravan s’assoit sur la palette de Delaunay avant de sortir, pour barioler sa chemise de teintes multicolores — ce qui suscite la fureur du peintre, qui paie, disons-le tout net, ses tubes de peinture la peau du cul. Du troisième larron, Arthur affirme : « Le bruit que Marinetti fait est pour nous plaire, car la gloire est un scandale. » Avec le chef de file du futurisme italien, Arthur partage un goût immodéré pour l’action, une vision de l’art indissociable du mouvement, de la vitesse : foin des lourdeurs, fioritures et encombrants colifichets du passé, l’avenir nous attend et l’on s’y rend à bord d’un bolide aux formes phalliques ou d’un train furieux lancé sur les rails de l’avenir ! « Il faut être absolument moderne », clamait Rimbaud : une maxime que Cravan, avec les futuristes, a faite sienne. Futuriste, Arthur l’est aussi dans sa manière de placer dans l’art un impératif de rupture, de transgression, de révolution : le Grand Soir s’écrit au bas d’une page de poème en prose. Rupture de la syntaxe, avalanche d’onomatopées, exclamations, divagations, oralité : le style futuriste et cravanesque explore de nouvelles voies, qui inspireront nombre de grandes plumes du XXe siècle.

« Et toi soleil d’hiver que j’aime à la fureur

tu habites un enfant,

et surpris au passage,

Dans la sombre beauté d’un ténébreux nuage

La lune qui rêvait comme un cœur d’éléphant !

[…]

Je suis homme de cœur, et suis sûr d’être tel ;

Et pourtant… (hôtels)

Le passé a mugi comme un bœuf – l’air dans mes bronches – … fait bruire ses hélices – … comme une auto blanche… – jeune haltérophile – Malédiction à ma Muse – l’amour sur son échafaudage – le colporteur – température – en résumé – hop ! – franco-britannique – chèque postal »

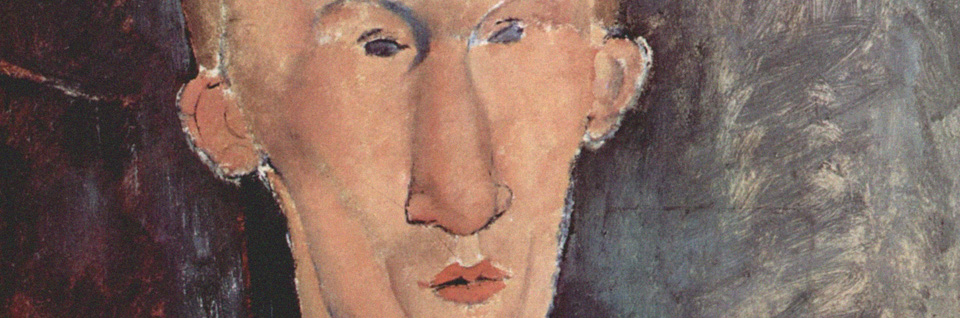

Blaise Cendrars, par Modigliani

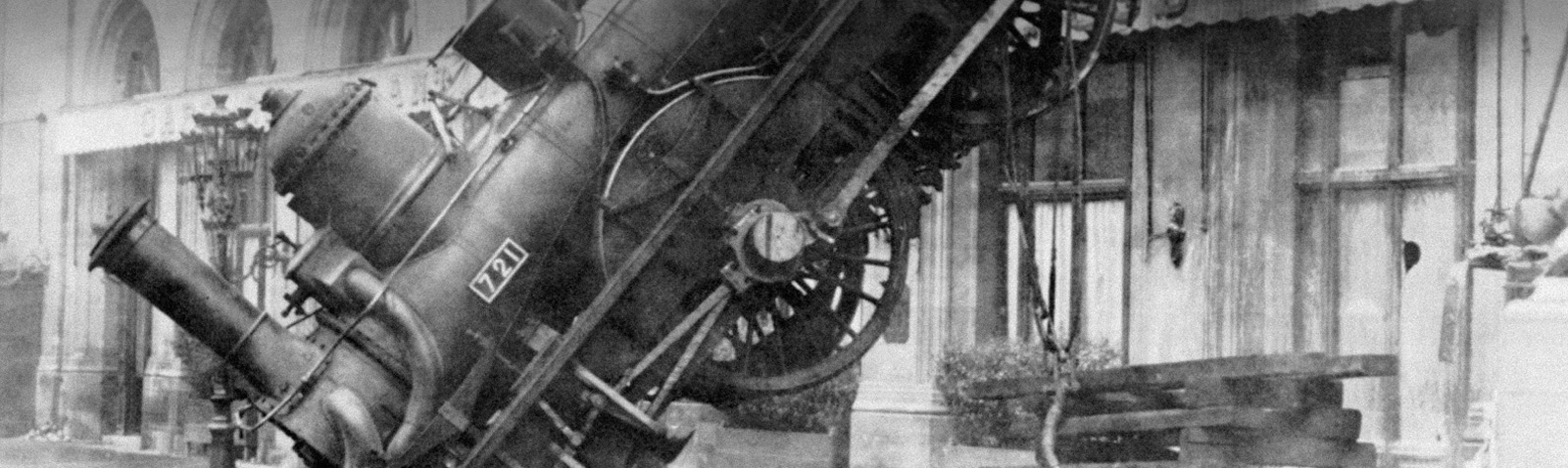

Il faut semer la pagaille dans l’art bourgeois, envoyer valser la bienséance du ton et la rigueur de la forme : le tranquille XIXe siècle arrive à son crépuscule, place au joyeux bordel du monde moderne, au surréalisme comme sommet de la création et au grondement des machines. Nouveau point d’accord avec les agitateurs de Marinetti : Cravan éprouve une certaine fascination pour les locomotives, bolides à quatre roues, paquebots et autres boîtes en métal hurlant issues de la Révolution industrielle. Il y perçoit la possibilité d’appliquer sa conception de l’art à toute berzingue dans le cours trop ordinaire de l’existence. Pour Arthur, il s’agit de faire de sa vie une œuvre d’art plutôt que de passer sa vie à en faire. En revanche, le poète-boxeur, qui remuera ciel et terre pour échapper à la grande saignée de 1914, ne suit plus Marinetti lorsque celui-ci pousse son amour de l’action jusqu’à faire l’éloge du choc, de la violence et de la guerre comme seule hygiène de l’homme. Un penchant qui conduira l’écrivain italien à soutenir le régime fasciste de Mussolini, quelques années plus tard. Arthur s’indigne également de la pensée misogyne de Marinetti : dans son Manifeste du Futurisme, ce dernier pose en effet le « mépris de la femme en valeur cardinale ». En 1912, à l’issue d’une lecture publique du Manifeste de la femme futuriste, signée par Valentine de Saint-Point (elle milite pour un futurisme qui fasse la part belle aux femmes), la salle s’indigne : les choses dégénèrent en échauffourée ; Arthur joue des poings pour défendre vaillamment la conférencière. Surtout, Cravan éprouve une sainte horreur des chapelles : écoles, mouvements, courants d’idées : autant de liens qui entravent la liberté, cadenassent le quotidien et amputent une partie de la vie qu’Arthur souhaite embrasser dans toute son ampleur et sa terrible vérité. Bien que proche du mouvement, le poète ne sera dès lors jamais un futuriste à part entière.

Maintenant, une revue explosive

À Paris, Arthur ne se contente pas de faire la noce, de choquer le nanti et de partager sa couche avec qui le veut. Il commence à concrétiser ses envies de création, à travers la revue Maintenant, un OVNI littéraire dont il est à la fois rédacteur en chef, directeur de la rédaction, éditorialiste et seul et unique rédacteur, bien qu’il signe ses différents papiers d’une ribambelle de pseudonymes : Edouard Archinard, W. Cooper ou encore Robert Miradique. La publication mêle écrits littéraires d’avant-garde, poèmes oniriques, opinions bien tranchées sur l’art, critiques au vitriol des artistes de l’époque et autres jeux de plume en tous genres. Cravan la vend lui-même dans les rues de Paris, ajoutant à ses déjà nombreuses casquettes celle de vendeur à la criée. Le premier numéro paraît en 1912 et compte une analyse physiologique d’Oscar Wilde, quelques propos irrévérencieux (« Nous sommes heureux d’apprendre la mort du peintre Julien Lefebvre ») et un poème intitulé « Sifflets », aux accents résolument futuristes :

« Je possède également ma première locomotive :

Elle souffle sa vapeur, tels les chevaux qui s’ébrouent,

Et, courbant son orgueil sous les doigts professionnels,

Elle file follement, rigide sur ses huit roues.

Elle traîne un long train dans son aventureuse marche,

Dans le vert Canada, aux forêts inexploitées,

Et traverse mes ponts aux caravanes d’arches,

A l’aurore, les champs et les blés familiers ;

Ou, croyant distinguer une ville dans les nuits étoilées,

Elle siffle infiniment à travers les vallées,

En rêvant à l’oasis : la gare au ciel de verre,

Dans le buisson des rails qu’elle croise par milliers,

Où, remorquant son nuage, elle roule son tonnerre. »

« Cravan éprouve une certaine fascination pour les locomotives, bolides à quatre roues, paquebots et autres boîtes en métal hurlant issues de la Révolution industrielle. »

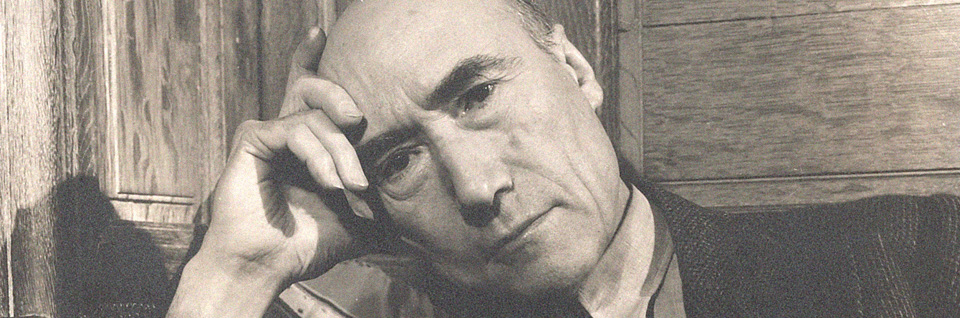

Un second numéro est publié l’année suivante. On retiendra surtout un drôle de portrait d’André Gide, dans lequel Arthur relate un après-midi passé à prendre le thé chez l’écrivain, après avoir usé de son illustre ascendance pour se faire inviter. La confrontation entre la vieille plume confortablement installée dans sa demeure bourgeoise et le va-nu-pieds, entre l’écrivain depuis longtemps gagné aux faveurs du public comme de la caste intellectuelle française la plus exigeante et le vagabond qui dort sous les ponts et proclame, sans ciller, « si j’écris c’est pour faire enrager mes confrères ; pour faire parler de moi et tenter de me faire un nom. Avec un nom on réussit avec les femmes et dans les affaires », la rencontre, donc, produit naturellement des étincelles. Le courant ne passe pas. André Gide reste engoncé dans son fauteuil, sidéré, ne comprenant pas un traître mot de ce que lui raconte cet avorton aux propos délirants (« Monsieur Gide, où en sommes-nous avec le temps ? »), visiblement mythomane et dérangé. Cravan, de son côté, trouve son hôte d’un conformisme et d’un chiant abyssal, entier, simple, compréhensible, dépourvu de cette pluralité confinant à la schizophrénie qui suit le poète à chaque pas. Il y voit une caricature de tout ce qu’il ne veut pas être : un homme qui vit uniquement à travers ses œuvres plutôt que d’inviter l’art dans son existence même. Il poursuit en affirmant que Gide a l’air d’un artiste — inutile de préciser qu’il ne s’agit guère d’un compliment. L’article se conclut sur une sentence lapidaire : « J’ai montré l’homme, et maintenant j’eus volontiers montré l’œuvre, si, sur un seul point, je n’eusse pas eu besoin de me redire. » Cravan ajoute, dans la marge, que Gide lui a depuis écrit une lettre… dont le public peut venir lui acheter l’unique exemplaire pour la modique somme de cinq centimes.

Le troisième numéro sort dans la foulée, en 1913. On y retrouve un curieux texte intitulé « Oscar Wilde est vivant ! », dans lequel Arthur relate une visite nocturne de son oncle, pourtant mort depuis treize ans, donnant lieu à une beuverie dantesque. Arthur finit par gratifier Oscar (qui se fait désormais appeler Sebastien Melmoth) d’une série de noms d’oiseaux : « Ta gueule, vieux saoulard ! […] Vieille charogne ! […] He, va donc ! Figure de coin de rue, propre à rien, face moche, raclure de pelle à crottin, cresson de pissotière, feignasse, vieille tante, immense vache ! » Et change subitement d’état d’esprit après l’avoir raccompagné à la porte : « Il ne pleuvait plus ; mais l’air était froid. Je me souviens que Wilde n’avait pas de pardessus, et je me disais qu’il devait être pauvre. Un flot de sentimentalité inonda mon cœur ; j’étais triste et plein d’amour ; cherchant une consolation, je levai les yeux : la lune était trop belle et gonflait ma douleur. Je pensais maintenant que Wilde avait peut-être mal interprété mes paroles ; qu’il n’avait pas compris que je ne pouvais pas être sérieux ; que je lui avais fait de la peine. Et, comme un fou, je me mis à courir après lui ; à chaque carrefour, je le cherchai de toute la force de mes yeux et je criai « Sébastien ! Sébastien ! » De toutes mes jambes, je dévalai les boulevards jusqu’à ce que j’eusse compris que je l’avais perdu. Errant dans les rues, je rentrai lentement, et je ne quittai point des yeux la lune secourable comme un con. »

André Gide (DR)

Cravan commence également à donner des conférences publiques, où il se met en scène face à un parterre de curieux (qui finissent immanquablement par quitter la pièce, scandalisés, voire par tenter de lui casser la gueule) et de membres de l’avant-garde artistique (qui applaudissent des deux mains). Outre la volonté d’ancrer l’art du côté de l’action et de la représentation, ces conférences ont pour but d’accroître la renommée d’Arthur en provoquant le plus grand scandale possible. Deux ont lieu fin 1913, une troisième prévue pour mars 1914 est annulée, l’intéressé étant sous les verrous après s’être bagarré dans un bistrot de Montmartre. Une dernière se déroule en juillet 1914 ; sur le carton de celle-ci, on peut lire : « VENEZ VOIR – Salle des Sociétés savantes – 8 rue Danton – Le Poète – ARTHUR CRAVAN – (neveu d’Oscar Wilde) – champion de boxe, poids 125kg, taille 2m. – LE CRITIQUE BRUTAL – PARLERA – BOXERA – DANSERA – la nouvelle « Boxing Dance » – LA VERY BOXE – avec le concours du sculpteur MAC ADAMS – autres numéros excentriques – NEGRE, BOXEUR, DANSEUR. – dimanche 5 juillet 9h, du soir – prix des places : 5 fr., 3 fr. ou 2 fr. » Chaque fois, Cravan se tient seul sur scène, boxe et lit des poèmes, débite des insanités tout en se dévêtant lentement. Notons qu’il lui arrive parfois de tirer au revolver, de pousser des hurlements ou d’agresser le public.

« Notons qu’il lui arrive parfois de tirer au revolver, de pousser des hurlements ou d’agresser le public. »

Paraît, en 1914, un quatrième numéro de la revue Maintenant. Elle demeure célèbre (tout est relatif) pour la mémorable critique qu’Arthur réalise du Salon des peintres indépendants. Tout le monde se fait dérouiller, à l’exception du peintre van Dongen, que Cravan encense pour mieux tirer à boulets rouges sur ses confrères. Le jeune provocateur a ensuite la bonne idée de se rendre au salon, une fois sa revue imprimée. À la sortie, une bande de peintres, passablement échaudés par ses invectives, lui tombe dessus à bras raccourcis : Arthur riposte en distribuant des mandales au hasard et l’affaire s’achève au commissariat. Les choses n’en restent pas là : Guillaume Apollinaire s’est lui aussi fait étriller par Arthur, dans le même papier, et décide de le provoquer en duel. Cravan se fend d’une étrange lettre d’excuse, qui ressemble davantage à un foutage de gueule en bonne et due forme qu’à de sincères regrets. Peu importe : Apollinaire, qui tenait visiblement plus à sauver l’honneur qu’à faire couler le sang, accepte les excuses. Le duel est évité.

Ring à l’abri des baïonnettes

Si un danger est écarté, un autre, bien plus menaçant, gronde à l’horizon : l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand, héritier de l’Empire austro-hongrois, par un anarchiste de Jeune Bosnie provoque des levées massives de troupes dans l’Europe entière, sur le point de s’embraser comme jamais dans son histoire. Au moment où les hostilités se précisent, Cravan est justement en train de s’adonner au trafic d’œuvres d’art dans la poudrière des Balkans. Il rentre en catastrophe à Paris et y demeure le temps de peaufiner un cinquième numéro de sa revue, puis effectue un crochet par la Suisse avant de mettre le cap sur l’Espagne, où sa femme Renée ne tarde pas à le rejoindre. « On ne me fait pas marcher, moi ! Je ne marche pas pour leur art moderne. Je ne marche pas pour la Grande Guerre ! » Quoique relativement protégé par sa nationalité britannique (pays où la mobilisation générale n’est pas à l’ordre du jour), Cravan a une telle frousse de se trouver embrigadé qu’il ne se sent à l’abri que dans un pays neutre. En outre, son ami van Dongen a prévu d’y exposer, la boxe y est en vogue et l’on y parle l’espagnol, langue qu’Arthur ne maîtrise pas mais qui est l’idiome de Buenos Aires, sa destination finale. Après plusieurs années à vivre en parfait sédentaire, le poète est de nouveau pris par ses envies d’inconnu et de dépaysement. De nouveau, il ne se sent lui-même que dans la fuite permanente, l’inédit, le nomadisme. Cravan le buissonnier. Cravan l’étranger. « J’ai vingt pays dans ma mémoire et je traîne en mon âme les couleurs de cent villes », écrit-il dans « Notes », poème-fleuve halluciné qui constitue le joyau de son (embryonnaire) œuvre. Sur place, Arthur vivote en enseignant la boxe et en arbitrant des combats, enfilant parfois les gants pour arrondir les fins de mois.

« Au moment où les hostilités se précisent, Cravan est justement en train de s’adonner au trafic d’œuvres d’art dans la poudrière des Balkans. »

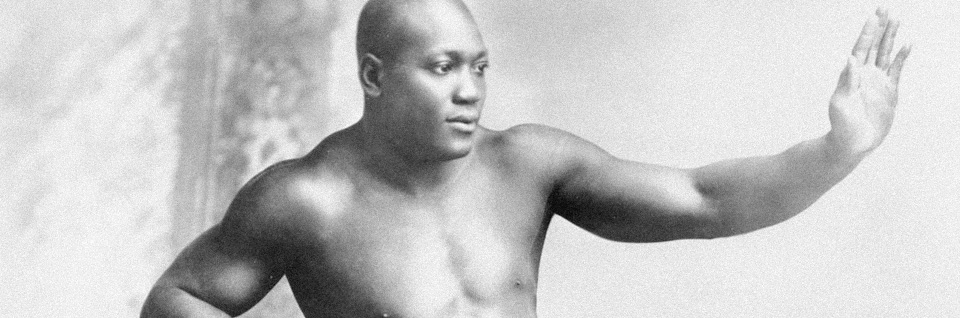

Une occasion en or ne tarde d’ailleurs pas à se présenter. Premier boxeur noir à ravir le titre de champion du monde des poids lourds à un homme blanc, l’Américain Jack Johnson fait à cette époque figure d’icône dans le milieu de la boxe, et même bien au-delà. Esthète se procurant ses costumes chez les meilleurs tailleurs, homme à femmes, jouisseur qui aime la noce, les clubs, le champagne et les cigares, l’Afro-Américain possède une collection de voitures de course dernier cri, qu’il pilote, comme de juste, à toute allure — ses frasques défraient régulièrement la chronique mondaine des grands quotidiens. Mais une fois sur le ring, Johnson est invincible. Souple, puissant et rapide, il esquive et pare avec facilité, riposte avec une redoutable efficacité. Son uppercut en a envoyé plus d’un au tapis. Préfigurant l’attitude qu’adoptera bien plus tard Mohamed Ali (il citera Johnson comme son modèle), il se gausse également de ses adversaires, les déstabilise à coup de bons mots et de quolibets. Lorsque, par miracle, l’un d’eux parvient à le toucher, Johnson applaudit. Avant de l’envoyer dans les choux.

Jack Johnson (DR)

Mais, en 1914, Johnson est en galère. Harcelé par la justice américaine, jamais à court de prétextes pour mettre à terre cet insolent boxeur noir qui humilie tous ses adversaires blancs, il est contraint de fuir en Europe afin d’échapper à la prison. Il continue d’y mener grand train même si ses finances se tarissent dangereusement : il se trouve bientôt forcé d’enchaîner les combats pour se remplumer, quitte à accepter une flopée de duels minables et fort indignes de son statut. Il débarque à Madrid à la même période que Cravan, accompagné de Lucile, son épouse, et de son manager Jack Morris. La presse est dithyrambique sur les performances du boxeur : sur soixante-quinze grands combats à son actif, il en a remporté cinquante et n’a été mis KO que deux fois, par Joe Choynski, d’abord, puis par Jess Willard à La Havane, l’an passé. Jack a besoin de fric ; cela tombe bien, Arthur aussi. Les deux compères se sont connus à Paris, où ils firent la noce ensemble — ils se mettent rapidement d’accord : un combat au sommet entre la légende Johnson et son challenger, géant venu de l’autre côté des Pyrénées ; autant de bruit que possible ; une très grosse somme à la clef, que le vainqueur partagera en douce avec le vaincu. Usant de ses talents de mystificateur, Cravan s’arrange pour que la presse s’emballe : elle ne tarde pas à le qualifier de « champion d’Europe » (!), lui qui n’a à son actif qu’un titre de champion de France amateur, obtenu grâce au forfait de tous ses adversaires !

« Cravan s’effondre et ne se relève pas. K.O. à la sixième reprise. Le combat du siècle aura duré un peu plus d’un quart d’heure. »

Le combat est fixé au dimanche 23 avril à 15h30, à la Plaza de Toros, immense arène fraîchement inaugurée. Lieu mythique pour un combat mythique. D’un côté, Jack Johnson, 1m87, 110 kilos ; de l’autre, Arthur Cravan, 2m, 105 kilos. En jeu : 50 000 pesetas — une somme énorme. Ce que tout le monde ignore, c’est que Cravan n’a absolument aucune chance et court droit au massacre s’il ne se couche pas dès que l’occasion se présentera… Le combat démarre sous un soleil de plomb, devant des journalistes pleins d’attente et un public bien fourni, quoique moins que prévu. Les gladiateurs se donnent l’accolade, le gong retentit, le combat commence. Sachant pertinemment à qui il se frotte, Cravan se montre d’une grande prudence : il se contente de se défendre et fuit le contact chaque fois qu’un échange se prolonge. D’abord amusé, Johnson en vient à s’agacer, d’autant que les spectateurs manifestent une impatience croissante. Dans la sixième reprise, Johnson s’énerve pour de bon, attaque Cravan de front et l’accule dans un coin du ring. Ce dernier parvient à lui expédier un splendide direct, qui atteint son adversaire en plein visage, mais il en faut plus pour abattre Johnson, qui, en retour, le cueille d’une droite dans le bas-ventre avant de l’expédier au sol d’un uppercut à la mâchoire. Cravan s’effondre et ne se relève pas. KO à la sixième reprise. Le combat du siècle aura duré un peu plus d’un quart d’heure et s’apparente davantage à une déculottée, voire à une pantalonnade, qu’à un sommet entre deux champions… Le public hurle à l’arnaque, certains spectateurs (qui, au passage, ont payé leurs billets à prix d’or) montent sur le ring et exigent d’être remboursés. La presse du soir dénonce un combat fantoche. Qu’importe. Son pactole en poche, Cravan quitte la ville en douce et passe l’été à Tossa de Mar avec Renée et quelques amis, avant de s’embarquer dans un cargo en direction de New York. Il promet à sa compagne de l’inviter à le rejoindre dès que possible. Elle ne le reverra jamais.

L’arrivée à New York

Sur le rafiot voyage également un révolutionnaire en exil, un certain Léon Trotsky. Dans son journal, le Russe relate : « La population du navire était d’une composition variée et, dans l’ensemble, peu attirante. Il s’y trouvait nombre de déserteurs de différents pays, surtout de ceux dont le rang social est plus élevé […] Un boxeur, littérateur à l’occasion, cousin d’Oscar Wilde, avouait franchement qu’il aimait mieux démolir la mâchoire à des messieurs yankees, dans un noble sport, que de se faire casser les côtes par un allemand. » Quant à Cravan, il dira du bolchevik : « Dans toute la racaille politique, il n’y en a qu’un seul qui soit sincère : Trotsky — le pauvre fou ! Il aime sincèrement l’humanité. Il désire sincèrement rendre les autres heureux. » Après une grosse quinzaine de jours sur les flots, Cravan débarque aux États-Unis, loin du tonnerre qui gronde en Europe. Il ne tarde pas à se mêler au gratin artistique local : à l’époque, la bohème est cosmopolite, et les peintres, écrivains et poètes européens peu désireux de risquer leur vie sous les drapeaux ont cherché refuge outre-Atlantique. Grâce à son ami Picabia, également exilé à New York, Arthur est introduit dans le salon des Arensberg, couple de Juifs américains autour duquel gravitent de nombreux électrons de l’élite new-yorkaise : le peintre Albert Gleizes et son épouse Juliette, également amis d’Arthur, mais aussi Man Ray, Marcel Duchamp, Henri-Pierre Roché et une certaine Mina Loy, peintre et poétesse britannique. Habituée du salon de Gertrude Stein, elle y a fréquenté Pablo Picasso, Apollinaire, le douanier Rousseau ou encore Max Jacob, avant de devenir la muse des futuristes, à Florence, de l’autre côté des Alpes. Arrivée à New York trois mois avant Arthur, elle travaille avec Marcel Duchamp à Greenwich Village, est reçue à bras ouverts par les cercles littéraires et se rend rapidement indispensable au sein du très chic salon des Arensberg.

« Au petit matin, il la raccompagne et monte chez elle. Elle se love dans ses bras et n’en bougera plus. »

Comme dans chaque grande histoire d’amour, le courant passe d’abord très mal entre le boxeur et l’artiste-muse. Il ne lui prête aucune attention, la trouve ennuyeuse et snob ; elle dédaigne ce grand type qui n’a cure des convenances, s’affale dans les canapés, met les voiles sans dire au revoir et se conduit de manière absurde, dérangée et dérangeante. « Il faut décevoir beaucoup pour surprendre vraiment » : telle est sa devise. Lors d’un bal au bénéfice de la revue Blind Man, Mina passe la soirée en compagnie de cinq autres personnes, dans le lit de Marcel Duchamp, et Arthur finit, une fois de plus, complètement nu. Au petit matin, il la raccompagne et monte chez elle. Elle se love dans ses bras et n’en bougera plus. Des années plus tard, Mina sera interviewée par la Little Review : « – Le moment le plus heureux de votre vie ? Le plus malheureux ? – Ceux passés avec Arthur Cravan. Le reste du temps. »

New York, 1915, Detroit Publishing Company

Quand il ne minaude pas avec Mina, Cravan renoue avec ses expériences artistiques parisiennes. Ainsi, le 19 avril 1917, on le charge de faire un « discours » pour l’inauguration du salon des indépendants. Sans prononcer la moindre parole, il enlève ses fringues les unes après les autres, jusqu’à finir complètement à poil. Les hommes de la sécurité accourent pour le maîtriser et le flanquer à la porte, bientôt aidés par quelques culs serrés du public furibond. Rejoint par ses amis, Arthur résiste en distribuant des marrons à tour de bras, causant moult dommages parmi ses assaillants. Sa pratique du noble art lui permet de se frayer un chemin jusqu’à la sortie, où l’attend une voiture conduite par un ami, qui, démarrant en trombe, plante ses poursuivants hagards sur la chaussée. Un peu plus tard, l’association des artistes indépendants organise un bal costumé au Grand Central Palace. Le « costume » d’Arthur se résume à un slip et une serviette de bain enroulée autour de la tête, qui lui donne l’air d’un fakir. Sinon, il continue de griffonner, peaufine son chef‑d’œuvre, « Notes », qui ne paraîtra qu’à titre posthume : « L’ennui – dévore mes cellules – Les folies de la lune excentrique d’avril – Grand garçon – mes cheveux blonds, colon, loin de ballons – établi sous les planches – Dans le blond Maryland et loin des ballons à mon auriculaire – je respire à outrance également (aussi) étoffe – mon cœur, prenons un galop – je sens nager les vers dans mon cerveau mouillé – je suis ruiné, la fantaisie, la folie a perdu son danseur – chenapan – tempérament – Honnête je sais l’être et voleur je le suis – Mon cœur, prenons un galop, je serai millionnaire – Je me lève londonien et me couche asiatique – londonien, monocle – fureur et furie – ô, vous qui m’avez connu, suivez-moi dans la vie – Le vent me stimule – je suis un nerveux »

Reprendre la route

Mais ni l’effervescence artistique new-yorkaise, ni les immeubles qui brouillent le ciel, ni les lumières de Broadway, ni les beuveries d’apocalypse, ni l’amour de Mina n’ont raison de son humeur vagabonde. Arthur repart, écrivant lettre sur lettre à sa douce et tendre, lui faisant part de tous ses états d’âme (« Je suis encore un peu perplexe sans savoir si je suis tombé d’une étoile ou d’une branche. ») et veillant sur son bien-être quotidien (« Amie chérie, as-tu bien dormi ? »). Arthur entreprend notamment une odyssée vers le Grand Nord canadien en compagnie de l’un de ses amis, avec le Labrador comme point de chute. Les deux hommes volent des uniformes de soldat pour être pris plus facilement en auto-stop, lèvent le pouce sous la pluie, dorment en rase campagne, traversent Nouveau Brunswick, Nouvelle Ecosse, Terre Neuve. Parvenus à destination, ils prennent le bateau et rentrent à New York.

« Arthur pose ses valises, retrouve Mina, ronronne au creux de son ventre doux. Mais pas pour très longtemps. Car de nouveau, la guerre se rapproche. »

Arthur pose ses valises, retrouve Mina, ronronne au creux de son ventre doux. Mais pas pour très longtemps. Car, de nouveau, la guerre se rapproche. Les États-Unis entrent dans le conflit, aux côtés de l’Entente, et mobilisent des troupes à envoyer en Europe. Habité par la paranoïa qui le prend chaque fois que les canons tonnent d’un peu trop près, Cravan ne se sent plus en sécurité en Amérique du nord. En outre, il souhaite rejoindre Buenos Aires, capitale culturelle (et neutre) tant vantée chez les Arensberg, qu’il avait déjà en ligne de mire depuis l’Europe. Il met le cap sur l’Amérique du sud, laissant Mina et lui jurant de l’inviter à le rejoindre dès que la situation le permettra. Il fait escale au Mexique, terra incognita sauvage et dangereuse qui excitent ses pulsions d’aventurier. Afin de garnir un peu sa bourse, il renfile les gants et boxe contre Jim Smith, surnommé Black Diamond, pour le titre de champion de la République du Mexique. Arthur finit KO au deuxième round. Et empoche les 2 000 pesos promis au vaincu, seul bénéfice qu’il escomptait retirer du combat.

Comme Mina tarde à le rejoindre, il l’inonde de lettres, où se mêlent passion et désespoir : « Je recommence à t’écrire. Tu me manques tellement que c’en est affreux. Et nous reverrons-nous ? Par moments, j’en doute. C’est horrible, horrible ! […] Je pourrais pleurer pendant des heures ; mais comme toi, me connaissant, j’ai trop peur de me laisser aller. Je suis l’homme des extrêmes et du suicide. » « Je soulèverai la terre pour te revoir. Je t’adore. Je suis fou de toi ! À bientôt. Je te mange. » « Ma pauvre Mina ce que tu me manques, c’est affreux. Ce que je souffre n’a plus d’expression dans le langage humain. Par moment je secoue ma tête pour vérifier si j’ai la raison. J’ai une peur effroyable de devenir fou. Je ne mange presque plus du tout et je ne dors pas du tout. C’est un martyre que je ne pourrai pas supporter beaucoup plus longtemps. Il faut que tu viennes ou je viendrai à New York ou je me suiciderai. » Rien moins.

Fin de partie

Arthur n’aura fort heureusement pas à en venir à de telles extrémités, puisque sa belle finit par le rejoindre. En janvier 1918, les deux amants se jurent fidélité sous le soleil mexicain. Durant les mois suivants, ils convolent dans des hôtels au rabais, se promènent sur la plage, vivotent d’amour, d’eau fraîche et de représentations théâtrales improvisées dans les petits villages qu’ils traversent. Les bohémiens dérivent ainsi de Mexico jusqu’au port de Salina Cruz, sur la côte Pacifique, qu’ils atteignent à l’automne 1918 — ils comptent s’embarquer pour l’Argentine, destination que Cravan a toujours en tête de rejoindre. Problème, à accorder au pluriel : leur fortune s’avère plus que limitée, Mina est enceinte et la vie itinérante qu’ils mènent fait craindre à Arthur pour la santé de l’enfant. Il investit une grosse partie de leurs économies en embarquant son épouse sur un bateau sanitaire japonais en partance pour la capitale de l’Argentine, tandis qu’il prévoit, pour sa part, de la retrouver d’une manière moins coûteuse. Il lui demande de l’attendre à Buenos Aires et promet de lui donner des nouvelles par courrier. Arrivée à destination, elle se rend tous les jours au bureau de poste mais revient chaque fois bredouille. Après de longs mois d’attente, elle retourne en Angleterre pour la naissance de sa fille et s’échine à retrouver son ami. En vain. Peu avant le coup de sifflet final de la grande boucherie partie d’une étincelle dans les Balkans, Arthur Cravan disparaît de la surface de la terre, à l’âge de trente-et-un ans, sans que nul ne sache jamais ce qu’il est devenu.

Arthur Cravan (DR)

Sa disparition a donné lieu aux spéculations les plus fantaisistes. L’hypothèse la plus rationnelle étant qu’il ait embarqué sur un rafiot de fortune avec quelques acolytes et que ce dernier se fût abîmé dans le Pacifique. Personnage histrion et goguenard, Cravan aura tant joué avec les apparences que personne, ni de sa mère, de son frère et de sa femme, ne voulut croire à sa disparition. Ce n’est que trois ans plus tard, après bien des larmes versées et d’efforts stériles, que Mina en vint à se rendre à l’évidence. Elle écrivit à Nellie, la mère d’Arthur : « Ces dernières semaines ont été la véritable époque de deuil profond. Tant qu’il y a espoir, il est très facile d’être courageux. Mais je sais maintenant que ma véritable vie a sombré avec mon mari dans le Pacifique. » Les fantasmes continueront malgré tout d’aller bon train : on dira que Cravan a été poignardé dans une rixe entre ivrognes, quelque part dans un bouge situé au fin fond du Mexique ; qu’il a refait sa vie à l’autre bout du monde et se drape désormais dans les frusques d’un brahman indien ; qu’il est devenu poète dans les Balkans, sous un autre nom, ou marchand d’ivoire en Afrique, contrebandier sur la mer de Chine, éleveur de chèvres en Australie, chasseur d’orques en Antarctique, baroudeur dans la Cordillère des Andes, marchand de sable sur une autre planète, amant d’une reine orientale ou chef d’un clan tribal dans l’Altaï. Toutes ces légendes sont vraies, puisqu’avant d’être un aventurier et un boxeur, Cravan était un poète. Dont l’œuvre tient, en tout et pour tout, en quelques dizaines de pages.

Comme tous les hommes de sa trempe, tous les génies qui brûlent l’existence par les deux bouts, il ne pouvait que nous quitter jeune, déjà fatigué, déjà usé par sa course farouche à travers les éléments, par son exil au milieu des mortels à qui il ne ressemblait pas. Arthur n’avait pourtant pas prévu de disparaître et n’a donc jamais pu se choisir d’épitaphe, à supposer qu’il en eût voulu une. Ne pouvant lui demander son avis, nous lui attribuerons, en guise de de mot d’adieu adressé au monde qu’il a tant parcouru, tant embrassé, les derniers vers du « Bateau ivre », chef d’œuvre d’un autre Arthur qu’il a tant admiré et qui résonne comme une allégorie de son existence :

« Je ne puis plus, baigné de vos langueurs, ô lames,

Enlever leur sillage aux porteurs de cotons,

Ni traverser l’orgueil des drapeaux et des flammes,

Ni nager sous les yeux horribles des pontons. »

Bannière : Accident de train à Montparnasse, en 1895 (Levy & fils).

Vignette d’illustration : Anonyme, portrait d’Arthur Cravan, vers 1913.