Article inédit pour Ballast | Série « Au quotidien le sport »

En 2021, Loïc Artiaga — maître de conférences à l’Université de Limoges et spécialiste d’histoire culturelle — publiait aux éditions Les prairies ordinaires l’étude Rocky, sous-titrée La Revanche rêvée des Blancs : une réflexion à la croisée de l’historiographie de la boxe et de la société étasunienne. La célèbre série (neuf opus, sortis entre 1976 et 2023), largement écrite par Sylvester Stallone, raconte la vie d’un boxeur italo-américain issu des quartiers pauvres de Philadelphie. Mais, comme le rappelle Artiaga, cette œuvre populaire relève bien plus que du simple divertissement : contrant l’ascension des athlètes noirs et mis en échec par l’Union soviétique, Rocky porte les frustrations sociales, les hantises raciales et les peurs masculines de son époque. Nous avons soumis quelques extraits des films à l’auteur pour qu’il les analyse. « Au quotidien le sport », cinquième volet de notre série.

[lire le quatrième volet | « Aux origines antifascistes du foot féminin italien »]

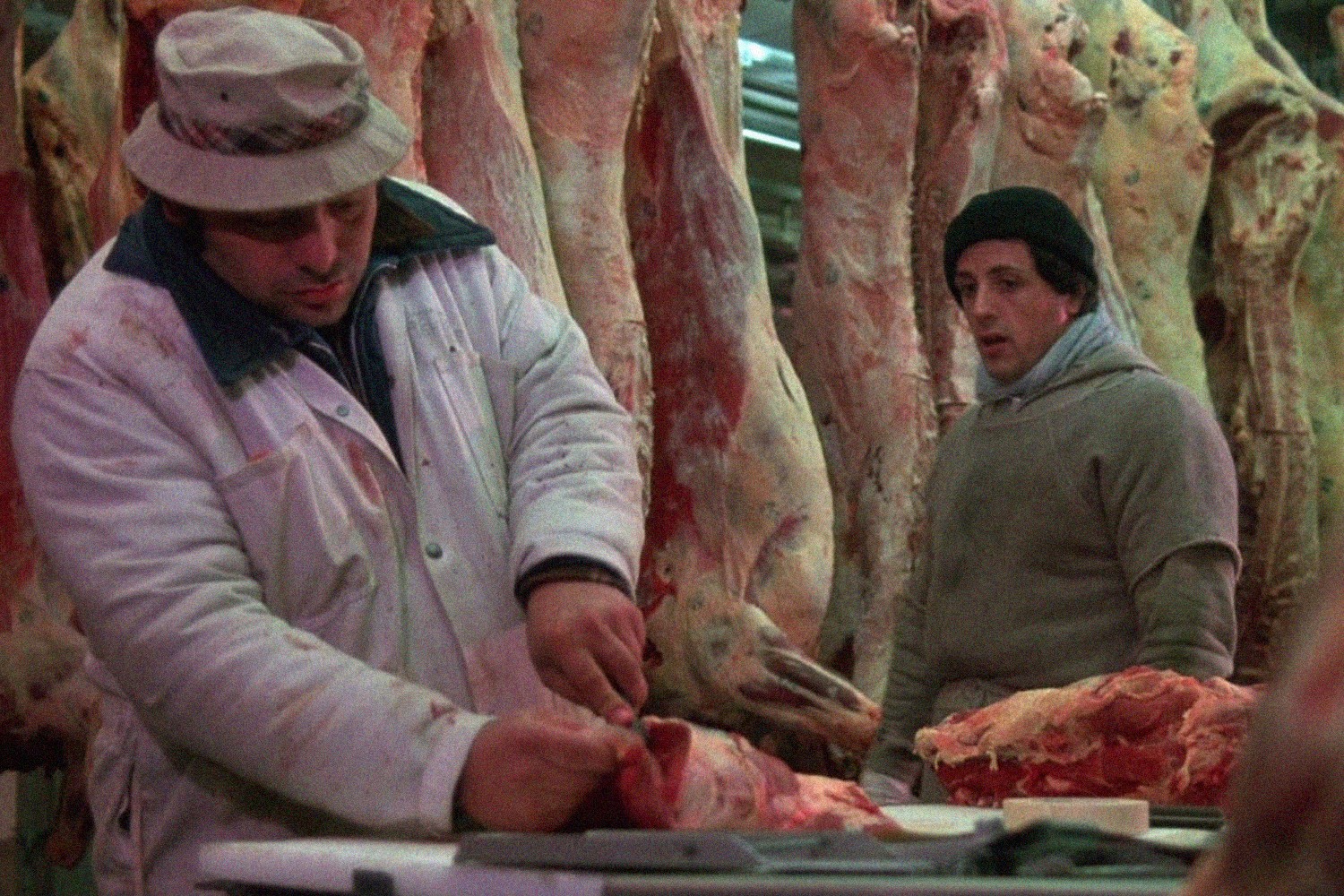

Les rapports entre viande et boxe — ou boxe et alimentation, de manière plus générale — mériteraient de longues analyses. Aux premiers temps de la boxe, les bouchers, dont le métier implique une puissance musculaire suffisante pour manier les carcasses, fournissaient d’importants contingents de pugilistes. La consommation de viande rouge est alors considérée comme le meilleur moyen d’apporter de l’énergie et les bouchers sont en bonne place pour accéder au meilleur choix. La nouvelle de Jack London, Le Bifteck (A Piece of Steak, 1909), qui met en scène un boxeur qui perd son match parce qu’il est tenaillé par la faim, persuadé qu’un steak aurait changé la donne, montre bien comment les athlètes voient dans la viande ingérée un carburant essentiel pour leurs combats. À Philadelphie, Rocky n’est pas le premier boxeur à travailler dans des abattoirs. Avant lui, Joe Frazier, champion du monde des lourds (1970-1973), y gagne sa vie. Comme Balboa, il s’y entraîne en cognant contre les quartiers de viande suspendus dans les chambres froides. On comprend à ce détail volé la façon dont Rocky est capable de faire effraction dans le réel, parfois même pour en changer le cours.

Je dois avouer qu’avant d’écrire la vie de Rocky, j’ai cherché à bâtir la biographie d’Adrian. Mais l’héroïne est trop discrète dans les films pour donner matière à documenter raisonnablement son existence. Cette scène de la patinoire constitue un moment-clé du premier Rocky (1976), au point que le lieu, détruit, est convoqué comme un souvenir marquant dans Rocky Balboa (2006). Les deux personnages se livrent maladroitement — surtout Rocky, qui ne patine pas mais glisse comme il le peut, en chaussures de ville, sur la glace. Dans le bon accueil critique qui voit dans ce premier film une fable sociale, la performance de Talia Shire (Adrian) est particulièrement remarquée. L’actrice a fait ses armes dans Le Parrain, dirigée par son frère, Francis Ford Coppola. Dans la saga imaginée par Stallone, elle campe une femme effacée, tard sortie du célibat, éloignée des stéréotypes sulfureux que nourrissent les fantasmes sur la vie privée des boxeurs et de leur entourage. Ce contrepied participe de la fabrique d’un « film d’action moral », comme Stallone le définit lui-même, où le personnage d’Adrian peut incarner pleinement l’honnêteté et la « décence ordinaire » qu’Orwell prête aux gens du commun.

Souriant, faisant le show face aux micros et aux caméras, captant toute l’attention de l’audience réunie autour de lui : les spectateurs des années 1970 reconnaissent aisément, derrière le personnage d’Apollo Creed, le « Greatest », Mohamed Ali. Les points de contact avec le réel sont trop nombreux pour être détaillés ici. Retenons que pour créer Rocky, Stallone s’inspire d’une péripétie vécue par Ali, étonnamment accroché en 1975 lors d’un match contre un boxeur obscur, Chuck Wepner. Stallone transforme la rencontre Ali/Wepner en Creed/Balboa. Déçu de ne pas apparaître au générique, empêtré dans de petits trafics, Wepner poursuit l’acteur en justice. Son silence et le retrait de sa plainte sont finalement négociés. Ali non plus ne sera pas dupe, et soulignera combien le personnage de Creed lui doit, dans les paroles, les attitudes et, jusque sur le ring, dans les provocations ou le jeu de jambes. Mais Creed, cependant, n’est pas Ali : il est un double affadi, moins brillant que l’original et surtout débarrassé de toute dimension politique. Si Hollywood a cherché à effacer Ali, en forgeant avec Balboa, pour l’écran, un champion blanc, c’est qu’Ali a fait du ring un espace à partir duquel défendre les minorités. Soutien emblématique des luttes noires, il s’oppose également à la Guerre du Viêtnam. Il est détesté par l’Amérique réactionnaire, prête à s’enticher pour un boxeur de fiction comme Rocky.

Le photogramme figure le duo entraîneur/entraîné, avec Rocky et Mickey Goldmill, dans la salle que dirige ce dernier. Les salles d’entraînement constituent des espaces où s’apprend la régularité, par des formes d’ascèses physiques et mentales. Sans faire de démonstrations magistrales sur les techniques pugilistiques, mais adressant à ses élèves des considérations générales sur le courage ou la volonté, le coach corrige à la voix. Il mesure à l’œil et au chronomètre l’incorporation des gestes et postures, attentif à la régularité, à la vitesse et à l’intensité de l’engagement du pugiliste. La réputation de Mickey Goldmill repose sur une carrière honorable parmi les poids coq. Mickey est un vestige des années 1930 et 1940, quand d’autres boxeurs juifs comme Slapsie Maxie Rosenbloom ou Max Baer occupaient le devant de la scène pugilistique américaine et mondiale. Parce qu’il outrepassait les limites incorporées de la violence, Maxie Rosenbloom constituait aux yeux de l’écrivain Philip Roth, alors adolescent, un « phénomène juif » bien plus remarquable qu’Albert Einstein. Entre Rocky et Mickey, la transmission de techniques corporelles dépasse le simple enjeu sportif. La relation est paternelle, exagérément virile, se forgeant dans l’épreuve et gommant à tout moment le risque de l’efféminement.

La course à travers Philadelphie, tournée grâce à la technologie alors nouvelle du steadicam, rappelle que l’histoire de Rocky est territorialement située, à Philadelphie. Différents quartiers apparaissent au fil des films. Si la ville est celle de la proclamation de l’indépendance du pays (1776), les drapeaux tricolores du marché de Little Italy rappellent ici que Philadelphie constitue la deuxième communauté italienne d’Amérique. C’est cependant dans les années 1970 une cité industrielle en déclin. Elle a perdu un quart de son activité industrielle et presque autant d’habitants. Les entreprises qui subsistent migrent en périphérie, laissant de larges friches dans la ville. L’opposition politique, territoriale, économique et symbolique entre Italo-Américains et Africains-Américains y est exacerbée. Philadelphie est aussi la ville de la victoire du triomphe du dernier « grand espoir blanc » de la boxe, Rocky Marciano. En 1952, il y ravit la couronne des poids lourds au champion noir Jersey Joe Walcott. Rocky partage le nom et l’ambition du vainqueur. Sa réussite lui permet — réellement — de s’inscrire durablement dans cette géographie urbaine : une statue lui est dédiée, au pied des marches du Museum of Art.

Comment est composé l’univers matériel d’un film, dans ses détails les plus triviaux ? On peut imaginer ici une équipe de décoration au travail qui, pour nourrir l’intérieur de l’appartement du héros, place çà et là des objets glanés et des photographies personnelles mises à disposition par Sylvester Stallone. Sur ce photogramme, l’enfance et l’environnement familial du personnage sont donnés à voir : un jeune garçon sportif pour qui la famille prend une grande place et qui s’essaie au football américain comme à l’athlétisme, s’illustrant dans des compétitions scolaires. À plusieurs reprises, ce motif du miroir revient dans les films de la série. Rocky, l’air toujours grave, interroge ses motivations en se faisant face. L’intériorité du personnage est travaillée dans les opus plus tardifs, la saga prenant un tournant plus sensible.

Invariablement, Rocky est provoqué par ses adversaires, qui le poussent à régler sur le ring des conflits dont les enjeux se formulent en dehors. Les figures d’opposants se succèdent dans les différents opus, incarnant autant d’ennemis de la New Right. Clubber Lang, qui ici pointe le doigt vers Rocky, est dans ce contexte une figure de choix. Rugueux sur le ring et en dehors, il arbore une crête de punk et aux oreilles des plumes d’oiseau qui rappellent la base des coiffes des chefs amérindiens. Empruntant des symboles aux populations dominées et à la jeunesse contestataire, il incarne surtout la figure du Noir envers lequel est dirigée une « antipathie de masse », alors que le mode de vie et les conduites des hommes racisés sont criminalisés de façon systématique. Lang renvoie dans l’imaginaire étasunien à d’autres figures de pugilistes noirs, qui, comme Bernard Hopkins, Sonny Liston ou Dwight Muhammad Qawi, ont passé une partie de leur vie derrière les barreaux. Il est surtout une réminiscence post-moderne de Jack Johnson, le premier champion noir des lourds (1908-1915), qui créait le scandale mais aussi l’effroi, faisant vaciller la suprématie blanche sur la boxe.

La scène est culte et a donné lieu à commentaires et parodies. C’est un aspect central pour comprendre la place du personnage dans l’imaginaire collectif : il vit au-delà de son premier biotope, autrement dit les films de la série. Beaucoup se sont plus à voir dans cette course sur la plage, où d’anciens rivaux finissent par se sauter dans les bras, un moment qui révèle un sous-texte gay, un Brokeback Moutain en catimini et avant l’heure. Il y a ici un plaisir de l’inversion, Stallone représentant avant tout l’idéal viril et hétérosexuel typique des années 1980. S’il prend des coups à longueur de films, c’est aussi pour désamorcer un regard concupiscent et trop explicitement érotisé chez le spectateur masculin, cible principale de la saga : les scènes de mise à nu répriment d’emblée le désir parce qu’elles engagent le dur combat et la mise à l’épreuve du corps. Cependant, dans Rocky III, l’esthétisation du corps du personnage le rapproche des standards du fitness que partage la culture gay de l’époque. Stallone, 36 ans, sculpte une silhouette où la graisse a quasiment disparu. Le film multiplie, dans des séquences tournées comme des clips, les mises en scène avantageuse du corps du personnage. L’acteur avouera plus tard avoir suivi un régime délirant pour maintenir cette silhouette, allant jusqu’à risquer sa santé.

En 1985, le quatrième Rocky met en scène un affrontement impossible dans les grandes compétitions comme les Jeux olympiques : en raison des boycotts, boxeurs étasuniens et soviétiques ne peuvent s’y affronter, tandis que les athlètes des pays socialistes, comme le Cubain Teofilo Stevenson, ne combattent pas dans le championnat professionnel de boxe pour des raisons politiques et idéologiques. Cependant, le sport socialiste s’ouvre alors à l’Ouest, à son corps défendant, via des transfuges comme Peter et Anton Stastny (hockey sur glace), par des tournées aux États-Unis et même sur le territoire soviétique par la création, avant la chute du mur de Berlin, de clubs sportifs indépendants de l’État. Drago est donc une pure fiction, dans laquelle s’entremêlent différents stéréotypes : celui de l’athlète-machine — un stigmate associé dès les années 1950 à d’autres sportifs des pays socialistes, comme Emil Zatopek —, mais aussi celui du sportif dopé. La taille et le poids du Russe rappellent les affiches de propagande et la statuaire officielle. Son corps fonctionne comme la métonymie d’une Union soviétique étendue et redoutable. Au second plan, le staff du boxeur, avec entraîneurs et officiels, comme l’environnement technique visible avec les modélisations informatiques, transforment la joute pugilistique en une compétition aussi cruciale et raffinée que celle que se livrent les super-puissances dans l’espace.

Toute l’habileté de Stallone comme scénariste et réalisateur de Rocky Balboa (2006) est de jouer avec le corps massif de Stallone l’acteur, ici suspendu à une barre de traction. Ayant perdu sa vitesse, trop lourd et trop vieux pour un entraînement de fond, interdit de sparring à cause de son arthrite, le personnage travaille sa force avec poids, presse et haltères. Face à Stallone vieilli, le spectateur qui suit la saga est renvoyé à son propre état, à ses capacités à déjouer le temps biologique, à se situer sur son échelle en même temps qu’il situe la position du personnage. Rocky joue physiologiquement le rôle d’étalon, fixant bien plus efficacement qu’un sportif réel, figé au sommet de ses capacités par l’enregistrement de ses meilleures performances sur un temps court, des bornes et repères en termes de gabarit, de douleur, d’endurance. Que ceux-ci soient fictifs ou fantaisistes est une autre histoire. La culture médiatique est saturée de représentations de corps choisis, triés, modifiés, éloignés des expériences sensibles réelles mais qui imposent un dialogue avec celles-ci, les orientant vers des hexis [habitus corporel, vocal, vestimentaire de classe, ndlr] de classe et des consommations hygiéniques, sportives ou cosmétiques.

REBONDS