Entretien inédit pour le site de Ballast

Résumons à très grands traits. Le 25 janvier 2015, Syriza remporte les élections législatives grecques sur un programme de rupture ; le 5 juillet, c’est un tonitruant « OXI », à 61 %, qui envoie les petits barons de l’ordre européen dans les cordes ; le lendemain, Yánis Varoufákis, ministre des Finances grec, est poussé vers la sortie ; le lundi 13 juillet, le tout-venant apprend que les dix-huit heures de bataille psychologique, à la fameuse « table des négociations », ont eu raison des espoirs mis dans le gouvernement grec : capitulation en rase campagne, entend-on. La couleuvre de l’austérité avalée contre un hypothétique rééchelonnement de la dette. « J’assume la responsabilité d’un texte auquel je ne crois pas », affirme Tsipras à la télévision publique grecque. Mercredi, le comité central de Syriza rejette l’accord et dénonce « un coup d’État contre toute notion de démocratie et de souveraineté populaire ». Les ministères démissionnaires partent en claquant la porte, le texte passe avec les voix de la droite et de la social-démocratie grecques, les grèves générales repartent et la place Syntagma s’enflamme. « Trahison » ; la messe est dite. Pour Stathis Kouvélakis, philosophe francophone, membre du Comité central de Syriza et figure de la Plateforme de gauche, l’équation s’avère toutefois plus complexe, si l’on tient à prendre toute la mesure de ces récents événements. Entretien pour y voir plus clair et, surtout, organiser la riposte.

Entretien traduit en anglais

Je ne nie pas que le terme de « trahison » soit adéquat pour traduire une perception spontanée de l’expérience Syriza. Il est évident que les 62 % qui ont voté « non » au référendum et les millions de gens qui ont cru en Syriza se sentent trahis. Néanmoins, je nie la pertinence analytique de la catégorie de trahison car elle repose sur l’idée d’une intention consciente : consciemment, le gouvernement Tsipras aurait fait le contraire de ce qu’il s’était engagé à faire. Je pense que cette catégorie obscurcit la réalité de la séquence en cours, qui consiste dans la faillite d’une stratégie politique bien précise. Et quand une stratégie fait faillite, les acteurs qui en étaient les porteurs se retrouvent uniquement face à de mauvais choix ou, autrement dit, à une absence de choix. Et c’est très exactement ce qui s’est passé avec Tsipras et le cercle dirigeant du gouvernement. Ils ont cru possible de parvenir à un compromis acceptable en jouant cette carte de la négociation – qui combinait une adaptation réaliste et une fermeté quant à des lignes rouges, dans le but d’obtenir un « compromis honorable ».

« La notion de « trahison » empêche d’analyser et de remettre en cause la stratégie ; elle rabat tout sur les « intentions des acteurs » et se fonde sur l’illusion naïve selon laquelle ceux-ci sont maîtres de leurs actes. »

Or la Troïka des créanciers n’était nullement disposée à céder quoi que ce soit, et a immédiatement réagi, en mettant dès le 4 février le système bancaire grec au régime sec. Tsipras et le gouvernement, refusant toute mesure unilatérale, comme la suspension du remboursement de la dette ou la menace d’un « plan B » impliquant la sortie de l’euro, se sont rapidement enfermés dans une spirale qui les amenait d’une concession à une autre et à une détérioration constante du rapport de force. Pendant que ces négociations épuisantes se déroulaient, les caisses de l’État grec se vidaient et le peuple se démobilisait – réduit à un état de spectateur passif d’un théâtre lointain sur lequel il n’avait prise. Ainsi, quand Tsipras affirme le 13 juillet qu’il n’avait pas d’autre choix que de signer cet accord, il a en un sens raison. À condition de préciser qu’il a fait en sorte de ne pas se retrouver avec d’autres choix possibles. Dans le cas précis de la Grèce, on assiste à une faillite flagrante de cette stratégie pour la simple raison qu’elle n’avait prévu aucune solution de repli. Il y a un véritable aveuglement de Tsipras et la majorité de Syriza dans l’illusion européiste : l’idée qu’entre « bons européens », nous finirons par nous entendre même si, par ailleurs, demeurent des désaccords importants ; une croyance dure comme fer que les autres gouvernements européens allaient respecter le mandat légitime de Syriza. Et, pire encore, l’idée de brandir l’absence de « plan B » comme un certificat de bonne conduite européiste, qui fut le comble de cet aveuglement idéologique… La notion de « trahison » empêche d’analyser et de remettre en cause la stratégie ; elle empêche de parler en termes d’analyse stratégique et point aveugle idéologique ; elle rabat tout sur les « intentions des acteurs » – qui resteront toujours une boîte noire – et se fonde sur l’illusion naïve selon laquelle ceux-ci sont maîtres de leurs actes. Par ailleurs, elle empêche de saisir le cœur du problème, à savoir l’impuissance de cette politique : la violence de la réaction d’un adversaire a été sous-estimée alors même que le gouvernement Syriza, par son existence même, était allé suffisamment loin pour la déclencher.

De plus en plus de voix s’élèvent dans l’Europe du Sud pour dénoncer le carcan de la monnaie unique. Ce débat a-t-il sérieusement eu lieu au sein du gouvernement Tsipras et de Syriza ? Yánis Varoufákis, après avoir démissionné, a affirmé avoir proposé un plan de sortie de l’euro ou, du moins, la mise en circulation d’une monnaie nationale au plus dur des négociations.

Ce débat n’a jamais véritablement eu lieu — ou, plutôt, il n’a eu lieu que de façon limitée, au sein de Syriza, pendant les cinq dernières années. Et ce fut toujours contre la volonté de la majorité de la direction du parti, par une sorte d’état de fait créé par le positionnement d’une minorité substantielle en faveur d’une sortie de l’euro, comme condition nécessaire pour la rupture avec les politiques d’austérité et le néolibéralisme. La majorité de la direction du parti n’a jamais vraiment accepté la légitimité de ce débat. La sortie de l’euro n’était pas présentée comme une option politique critiquable avec des inconvénients qui justifiaient un désaccord. Elle était purement et simplement identifiée à une catastrophe absolue. Systématiquement, il nous était reproché que si nous défendions la sortie de l’euro, nous étions des crypto-nationalistes ou que la sortie de l’euro entraînerait un effondrement du pouvoir d’achat des classes populaires et de l’économie du pays. En réalité, c’étaient les arguments du discours dominant qui était repris par nos camarades. Ils ne cherchaient donc pas un véritable débat argumenté mais à nous disqualifier symboliquement, à disqualifier la légitimité de nos arguments à l’intérieur de Syriza et de la gauche radicale. Ainsi, quand Syriza est arrivé au pouvoir, la question s’est posée par la logique même de la situation, puisqu’il est rapidement devenu évident que ces négociations n’aboutissaient à rien. Déjà, l’accord du 20 février indiquait bien que Syriza était contraint de reculer au cours de ce bras de fer. Mais cette discussion s’est déroulée à huis clos : jamais de façon publique et jamais avec le sérieux nécessaire — si l’on excepte bien sûr les prises de position de la Plateforme de gauche de Syriza.

Yánis Varoufákis, de son côté, avait posé à divers moments la question d’un plan B. Panayótis Lafazánis et la Plateforme de gauche mettaient régulièrement sur la table ces propositions. Il faut préciser que le plan B ne se limite pas simplement à la reprise d’une souveraineté monétaire. Il met en avant l’interruption du remboursement des créanciers, le placement des banques sous contrôle public et un contrôle de capitaux au moment du déclenchement de l’affrontement. C’était, d’une façon générale, prendre l’initiative plutôt que d’être à la traîne de négociations qui amenaient un recul après l’autre. Le gouvernement n’a même pas fait les gestes minimaux afin d’être en mesure de tenir bon quand les Européens appuyèrent sur le bouton nucléaire, c’est-à-dire en arrêtant totalement l’approvisionnement en liquidité avec l’annonce du référendum. Le référendum lui-même aurait pu être conçu comme le « volet politique » du plan B : il a donné une idée d’un scénario réaliste conduisant à la rupture avec les créanciers et la zone euro. Le raisonnement aurait pu être le suivant : Le mandat initial de Syriza, celui issu des urnes du 25 janvier, était de rompre avec l’austérité dans le cadre de l’euro ; nous avons bien vu que c’était impossible dans ce cadre ; donc nous nous présentons de nouveau devant le peuple ; le peuple confirme son mandat en disant « Non à l’austérité et faites le nécessaire ». C’est effectivement ce qui s’est passé avec la victoire écrasante du « non », lors du référendum du 5 juillet, mais il était déjà trop tard ! Les caisses étaient déjà vides et rien n’avait été fait pour préparer une solution alternative.

Vous soulignez les rapports de force qui ont traversé Syriza depuis 2010. Comment expliquer que la frange acquise à l’Union européenne et l’euro l’ait emportée ?

« Tous les « sacrifices » sont justifiés au nom du maintien dans l’euro. La peur du Grexit est étrangère à la rationalité économique. »

Il faut replacer ces débats dans un cadre plus large : celui de la société grecque, et d’une façon plus générale, celui des sociétés de la périphérie européenne. Avant la crise de 2008-2010, les pays les plus europhiles au sein de l’Union européenne étaient précisément ceux du sud et de la périphérie. Il faut bien comprendre que, pour ces pays, l’adhésion à l’UE signifie une certaine modernité, à la fois économique et politique, une image de prospérité et de puissance que l’euro vient valider à un niveau symbolique. C’est l’aspect fétichiste de la monnaie que Karl Marx a souligné : en ayant la monnaie commune dans sa poche, le Grec accède symboliquement au même rang que l’Allemand ou le Français. Il y a ici quelque chose de l’ordre du « complexe du subalterne ». C’est notamment ce qui nous permet de comprendre pourquoi les élites dominantes grecques ont constamment joué avec la peur de la sortie de l’euro — leur carte maîtresse depuis le début de la crise. Tous les « sacrifices » sont justifiés au nom du maintien dans l’euro. La peur du Grexit est étrangère à la rationalité économique. Elle ne repose pas sur les conséquences éventuelles d’un retour à la monnaie nationale ; par exemple : les difficultés pour les importations ou, à l’inverse, les nouvelles facilitées à l’exportation. Au niveau du « sens commun », la sortie de l’euro charrie une sorte de tiers-mondisation symbolique. Pour le Grec moyen qui résiste à l’idée d’une sortie de la zone euro, la justification de son refus renvoie à la peur d’une régression du pays au rang de nation pauvre et retardataire – qui était effectivement le sien il y a quelques décennies. N’oublions pas que la société grecque a évolué très rapidement et que le souvenir de la misère et de la pauvreté est encore présent dans les couches populaires et dans les générations âgées.

Ce que je viens de dire explique aussi l’apparent paradoxe du vote massif du « non » chez les jeunes. Le journal Le Monde fait son reportage en disant : « Toutes ces générations des 18-30 ans qui ont grandi avec l’euro et l’Union européenne, qui ont bénéficié des programmes Erasmus et des études supérieures [le niveau d’accès à l’enseignement supérieur en Grèce est parmi les plus élevés d’Europe], comment se fait-il qu’elles se retournent contre l’Europe ? » La raison est en fait que les jeunes générations ont moins de raisons que les autres de partager ce complexe de la subalternité ! Cet « européisme » ambiant de la société grecque est resté toutefois hégémonique, y compris dans les forces d’opposition aux politiques néolibérales — à l’exception du Parti communiste, très isolé et sectaire. Et cela explique pourquoi Syriza a choisi, dès le début, de s’adapter à l’européisme et d’avoir une stratégie électoraliste à court terme plutôt que d’entrer dans un travail de pédagogie qui consisterait à dire : « Nous ne sommes pas contre l’Europe ou l’euro par principe, mais si eux sont contre nous, et qu’ils nous empêchent d’atteindre nos objectifs, il nous faudra riposter. » C’est un discours qui demandait un certain courage politique, chose dont Tsipras et la majorité de la direction de Syriza s’est révélée être totalement dépourvue.

Le référendum n’était donc en rien la possibilité d’une rupture mais un simple mouvement tactique afin de renforcer Tsipras dans les négociations ?

Tsipras est un grand tacticien. Penser que tout ce qui s’est passé est conforme à un plan préétabli serait se tromper lourdement. C’est une gestion au jour le jour de la situation qui a prévalu, sans vision stratégique autre que celle de la recherche de l’illusoire « compromis honorable » dont j’ai parlé auparavant. Le référendum a été conçu, d’emblée, comme un geste tactique, comme une issue à une impasse dans laquelle le gouvernement s’est trouvé à la fin du mois de juin, lorsque le plan Juncker a été présenté sous la forme d’un ultimatum. Mais, en annonçant le référendum, Tsipras a libéré des forces qui sont allées bien au-delà de ses intentions. Il faut ici souligner le fait que l’aile droite du gouvernement et de Syriza ont très bien perçu, elles, le potentiel conflictuel et de radicalisation que comportait objectivement la dynamique référendaire, et c’est pour cela qu’elles s’y sont fortement opposées. Je vais vous livrer une anecdote. Le jour du grand rassemblement du vendredi [3 juillet], une foule immense s’était rassemblée dans le centre-ville d’Athènes. Tsipras est allé à pied de la résidence du Premier ministre à la place Syntagma, séparée par quelques centaines de mètres. C’est une scène de type latino-américaine qui s’est produite : une foule enthousiaste s’est formée derrière lui et l’a conduit en triomphateur jusqu’à la marée humaine de la place du Parlement. Quelle a été la réaction de Tsipras ? Il a pris peur et a abrégé les trois quarts du discours qu’il avait préparé.

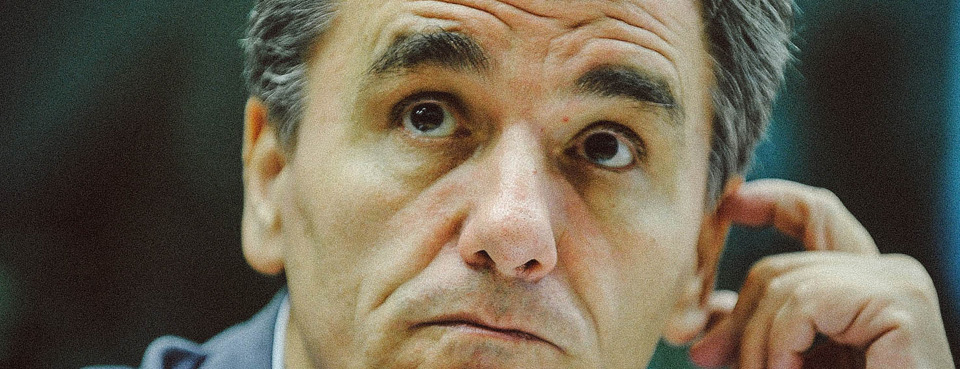

Vous racontez qu’Euclide Tsakalotos, ministre des Finances grecques après la démission de Yánis Varoufákis, préparait son intervention devant l’Eurogroupe comme un professeur d’université prépare sa contribution à un colloque. Ne pointez-vous pas ici un des problèmes de la gauche radicale : une parfaite analyse des phénomènes mais une incapacité à mener des rapports de force, à établir des stratégies gagnantes, à jouer sur les contradictions de l’adversaire ? Est-ce dû à la promotion des savoirs académiques au sein de la gauche radicale au détriment d’autres profils ?

« Une foule enthousiaste s’est formée derrière lui et l’a conduit en triomphateur jusqu’à la marée humaine de la place du Parlement. Quelle a été la réaction de Tsipras ? Il a pris peur. »

Je suis très réticent par rapport aux explications sociologistes : je ne pense pas qu’elles permettent de comprendre la situation. Dans un entretien à Mediapart¹, Tsakalotos expliquait en effet que, lorsqu’il est allé à Bruxelles, il avait préparé ses argumentaires de façon très sérieuse. Il s’attendait à entendre des contre-arguments et, au lieu de cela, il s’est retrouvé face à un mur de technocrates répétant des règles et des procédures. Il avait été choqué du faible niveau de la discussion – comme s’il s’agissait d’un colloque universitaire où le meilleur argument l’emporte. Or tout en étant moi-même universitaire, et même un ancien camarade de parti de Tsakalotos (nous avons milité dans le Parti eurocommuniste grec dans les années 1980), je n’en suis pas moins en désaccord profond avec lui. Par ailleurs, s’il y avait un reproche à lui faire, c’est justement un défaut d’analyse ! La gauche, dans son ensemble, a considérablement sous-estimé la nécessité d’analyser sérieusement l’Union européenne. Au lieu de cela, nous avons eu droit, pendant des décennies, au recours à une longue litanie de vœux pieux : « l’Europe sociale », « l’Europe des citoyens », « faire bouger les lignes en Europe », etc. Ce genre de discours sont répétés inlassablement depuis des décennies alors qu’ils ont fait la preuve flagrante de leur impuissance et de leur incapacité à avoir la moindre prise sur le réel.

Une dernière remarque à propos du statut sociologique du discours européiste : je fais partie d’un département d’Études européennes dans une université britannique. Je peux vous assurer que mes collègues, qui sont du côté mainstream, qui sont donc universitaires mais qui connaissent de façon intime la machine européenne, ont toujours refusé de prendre au sérieux la vision de Syriza. Ils n’arrêtaient pas d’ironiser sur les naïfs qui pensaient qu’à coups de négociations et d’échanges de bons arguments on arriverait à rompre avec le cadre des politiques européennes, c’est-à-dire avec l’austérité et le néolibéralisme. Personne n’a pris ce discours au sérieux chez les gens informés, alors, qu’à l’inverse, il déclenchait une sorte d’extase parmi les cadres et bon nombre de militants des formations de la gauche radicale européenne. Nous avons ici affaire à une question de politique avec un grand « P », à la puissance de l’idéologie dominante et à une déficience d’analyse et de pensée stratégique, loin de toute explication réductrice en termes de position sociologique des acteurs.

Slavoj Žižek a écrit le 20 juillet que « Syriza devrait exploiter, en montrant un pragmatisme impitoyable, en pratiquant le calcul le plus glacial, les fêlures les plus minces de l’armure de l’adversaire. Syriza devrait instrumentaliser tous ceux qui résistent à la politique hégémonique de l’Union européenne, des conservateurs britanniques à l’UKIP, le parti pour l’indépendance du Royaume-Uni. Syriza devrait flirter effrontément avec la Russie et la Chine, elle devrait caresser l’idée de donner une île à la Russie afin que celle-ci en fasse sa base militaire en Méditerranée, juste pour effrayer les stratèges de l’OTAN. Paraphrasons un peu Dostoïevski : maintenant que le Dieu-Union européenne a failli, tout est permis². » Y souscrivez-vous ?

Il y a ici deux questions en une. Tout d’abord, il s’agit de s’interroger sur les contradictions internes à l’Union européenne et, ensuite, de se demander que faire en dehors de ce cadre. Quant à la première, la stratégie du gouvernement Tsipras consistait justement à exploiter ses contradictions internes, réelles ou, surtout, supposées. Ils pensaient pouvoir jouer sur l’axe Hollande-Renzi – vus comme des gouvernements plus « ouverts » à une approche anti-austérité –, Mario Draghi – vu également sur une ligne divergente de l’orthodoxie rigoriste de Wolfgang Schäuble [Ministre allemand des Finances] – et, enfin, sur le facteur américain – perçu comme pouvant faire pression sur le gouvernement allemand. Tout cela s’est révélé une illusion complète. Bien entendu, il ne s’agit pas de nier l’existence de contradictions dans le bloc adverse : le FMI, par exemple, a une logique de fonctionnement et des priorités en partie distinctes de celles de la Commission européenne. Ceci dit, toutes ces forces convergent sur un point fondamental : dès qu’une menace réelle émerge, et Syriza en était une car il remettait en cause l’austérité et le néolibéralisme, toutes ces forces ont fait bloc pour la détruire politiquement. Voyons le numéro de François Hollande. Il essaie d’endosser auprès de l’opinion française un rôle soi-disant amical vis-à-vis des Grecs. En réalité, il n’a été qu’un facilitateur de l’écrasement du gouvernement grec par le gouvernement allemand : ces acteurs-là sont d’accord sur l’essentiel, à savoir sur une stratégie de classe — les divergences ne portent que sur des nuances.

« Hollande n’a été qu’un facilitateur de l’écrasement du gouvernement grec par le gouvernement allemand : ces acteurs-là sont d’accord sur l’essentiel, à savoir sur une stratégie de classe. »

Que faire maintenant, en dehors du cadre de l’Union européenne ? Penser pouvoir s’appuyer sur l’administration Obama est une fausse bonne idée, on l’a vu. Quant à la Russie, c’était sans doute une carte à explorer. Syriza l’a tentée sans vraiment y croire ; en réalité, la diplomatie russe est très conservatrice. Elle ne vise pas du tout à favoriser des ruptures dans le bloc européen. La Russie, dans ses pourparlers avec Syriza, souhaitait un gouvernement dissonant quant à l’attitude antirusse des Occidentaux suite à l’affaire ukrainienne et aux sanctions économiques. Mais à condition de rester dans le cadre de l’Union européenne et de l’euro ! En dépit de quelques bonnes paroles, la Russie n’a été, à aucun moment, un allié du gouvernement Syriza : il me semble douteux de croire qu’elle serait disposée à faire davantage si les choses étaient allées jusqu’à la rupture.

D’aucuns avancent que Tsipras temporise et attend les élections générales espagnoles de novembre pour avoir le soutien de Pablo Iglesias – en pariant sur une victoire de Podemos. Cela vous semble-t-il crédible ?

Ce genre de propos relève d’une tromperie manifeste. En signant cet accord, la Grèce est soumise à un carcan qui va bien au-delà de celui imposé par les mémorandums précédents. C’est un véritable mécanisme institutionnalisé de mise sous tutelle du pays et de démembrement de sa souveraineté. Il ne s’agit pas simplement d’une liste – comme les naïfs peuvent le croire – de mesures d’austérité très dures, mais de réformes structurelles qui remodèlent le cœur de l’appareil d’État : le gouvernement grec perd en effet le contrôle des principaux leviers de l’État. L’appareil fiscal devient une institution dite « indépendante » ; elle se retrouve en fait dans les mains de la Troïka. Un conseil de politique budgétaire est mis en place, qui est habilité à opérer des coupes automatiques sur le budget si le moindre écart est signalé par rapport aux objectifs en matière d’excédents, fixés par les mémorandums. L’agence des statistiques devient elle aussi « indépendante » ; en réalité, elle devient un appareil de surveillance en temps réel des politiques publiques directement contrôlé par la Troïka. La totalité des biens publics considérés comme privatisables est placé sous le contrôle d’un organisme piloté par la Troïka.

Privé de tout contrôle de sa politique budgétaire et monétaire, le gouvernement grec, quelle que soit sa couleur, est désormais dépossédé de tout moyen d’agir. La seule chose qui reste sous contrôle de l’État grec est l’appareil répressif. Et on voit bien qu’il commence à être utilisé comme avant, c’est-à-dire pour réprimer des mobilisations sociales. Les gaz lacrymogènes déversés sur la place Syntagma du 15 juillet, suivis d’arrestations de militants, de passages à tabac et maintenant de procès devant les tribunaux de syndicalistes, ne sont qu’un avant-goût de ce qui nous attend lorsque la situation sociale se durcira, lorsque les saisies des résidences principales se multiplieront, lorsque les retraités subiront de nouvelles coupes dans leur retraite, lorsque les salariés seront dépossédés du peu de droits qu’ils leur restent. Le maintien du très autoritaire Yannis Panoussis comme ministre responsable de l’ordre public, et qui se voit également confier le portefeuille de l’immigration, est un signal clair du tournant répressif qui s’annonce. Ceux qui évoquent donc une stratégie de « gain de temps » ne provoquent chez moi qu’un mélange de dégoût et de révolte.

Vous analysez les résultats du référendum du 5 juillet comme un vote de classe. Pensez-vous, comme Frédéric Lordon en France, que l’Union européenne et l’euro sont l’opportunité historique donnée à la gauche radicale de reconstruire une frontière de classe dans nos sociétés européennes ? Faut-il, d’après vous, profiter des élans d’une sorte de « patriotisme émancipateur » (« Défendre les Grecs contre la Troïka », dit-on) – pour constituer des identités politiques « nationales-populaires » (Gramsci), comme en Amérique latine ?

« Je pense que pour devenir hégémonique, la gauche a besoin de tenir les deux bouts : la dimension de classe et la dimension nationale-populaire. »

Je me situe, de par ma formation intellectuelle au sein du marxisme, à la convergence de ces deux dimensions : associer la dimension de classe et la dimension nationale-populaire. Cela me paraît d’autant plus pertinent dans le cadre des pays dominés comme la Grèce. Disons-le sans ambages : l’Union européenne est une construction impérialiste – par rapport, certes, au reste du monde, mais aussi en interne, au sens où elle reproduit des rapports de domination impériale en son sein. On peut distinguer au moins deux périphéries : la périphérie Est (les anciens pays socialistes), qui sert de réservoir de main-d’œuvre bon marché, et la périphérie Sud (c’est un sud géopolitique, et non géographique, qui inclut l’Irlande). Ces pays sont soumis à des régimes de souveraineté limitée de plus en plus institutionnalisés via la mécanique des mémorandums. Quant à la force du vote « non » au référendum, elle vient de l’articulation de trois paramètres : la dimension de classe, la dimension générationnelle et la dimension nationale-populaire. Cette dernière explique pourquoi le « non » l’a emporté même dans les départements de tradition conservatrice. Je pense que pour devenir hégémonique, la gauche a besoin de tenir les deux bouts. D’abord, une identité de classe adaptée à l’ère du néolibéralisme, du capitalisme financier et des nouvelles contradictions qui en résultent — la question de la dette et des banques est un mode essentiel (mais non unique) sur lequel repose aujourd’hui l’antagonisme entre Travail et Capital. Par ailleurs, ces forces de classe doivent prendre la direction d’un bloc social plus large, capable d’orienter la formation sociale dans une nouvelle voie. Il devient ainsi bloc historique qui « se fait Nation » , autrement dit, qui assume une hégémonie nationale-populaire. Antonio Gramsci a beaucoup travaillé là-dessus, oui : articuler la dimension de classe et nationale-populaire.

Il s’agit d’une question complexe, qui se pose différemment selon chaque histoire nationale. En France, ou dans les nations anciennement coloniales et impérialistes, la notion nationale-populaire ne se pose pas de la même façon qu’en Grèce ; comme elle ne se pose de la même façon en Grèce qu’en Tunisie, ou dans un pays asiatique ou latino-américain. L’enjeu est d’analyser les contradictions propres des formations sociales. Ceci étant dit, la force de Syriza, et plus largement de la gauche radicale grecque (qui a un enracinement profond dans l’histoire contemporaine du pays et dans les luttes pour la libération nationale), est qu’elle combine la dimension de classe et la dimension nationale-populaire.

Le scénario grec a permis de dessiller les yeux des défenseurs de l’« autre Europe ». N’est-ce pas là le grand succès de Syriza : avoir révélé en quelques semaines la nature anti-démocratique des institutions européennes ? Par exemple, le dernier vote au Parlement grec a donné à voir un spectacle ahurissant : des députés qui doivent se prononcer sur un texte de 977 pages, reçu 24 heures plus tôt…

Il faut bien que les défaites servent à quelque chose ! Malheureusement, ce que je vois dominer, même maintenant, dans la gauche radicale, ce sont des réflexes d’auto-justification : malgré tout, il faut trouver des excuses à ce que fait Tsipras, tourner autour du pot, laisser croire qu’il ne s’agit que d’un mauvais moment à passer, etc. J’espère que ce n’est qu’un mécanisme psychologique transitoire face à l’étendue du désastre et que nous aurons rapidement le courage de regarder la réalité en face, le courage de réfléchir sur les raisons de ce désastre. Je ne sais pas, pour ma part, ce qu’il faut de plus comme démonstration éclatante de l’inanité de la position selon laquelle on peut rompre avec le néolibéralisme dans le cadre des institutions européennes ! L’un des aspects les plus choquants des développements qui font suite à la signature de l’accord est qu’on est revenu exactement à la situation de 2010-2012, en matière de démocratie, ou plutôt de sa négation ! À savoir que même les procédures formelles de la démocratie parlementaire – on voit d’ailleurs qu’elles ne sont pas que formelles au regard des efforts déployés pour les supprimer – ne sont pas respectées. Les députés n’ont eu que quelques heures pour prendre connaissance de pavés monstrueux qui changent de fond en comble le code de procédure civile : 800 pages, qui faciliteront la saisie des maisons ou renforcent la position juridique des banques en cas de litige avec des emprunteurs. En outre, on trouve dans ce même projet de loi la transposition d’une directive européenne sur l’intégration au système bancaire européen, qui permet, en cas de faillite des banques, de pratiquer ce qu’on appelle un « bail-in », c’est-à-dire un prélèvement sur les dépôts bancaires pour renflouer les banques. Le cas chypriote se généralise à l’échelle de l’Europe. Tout cela a été voté le 22 juillet par les mêmes procédures d’urgence que Syriza n’avait cessé de dénoncer durant toutes ces années, et qu’il est désormais obligé d’accepter puisqu’il a capitulé devant les créanciers. Le mot « capituler » est sans doute faible. J’ai vraiment des réactions de honte quand je vois un parti dont je suis toujours membre être au gouvernement et se livrer à ce type de pratiques, qui tournent en dérision les notions les plus élémentaires du fonctionnement démocratique des institutions.

Après le vote par le Parlement grec de l’accord d’austérité et desdites « réformes structurelles », comment se redéfinit l’échiquier politique grec ? Va-t-on vers une scission de Syriza ou, du moins, une recomposition des forces de gauche radicale ? D’autant que les grèves repartent et la place Syntagma se remplit de nouveau…

« C’est à cette construction politique qu’il faut maintenant s’atteler. Il s’agit de rassembler, de façon très large, des forces politiques à l’intérieur et l’extérieur de Syriza. »

La recomposition est certaine et elle sera de grande ampleur. Il est peut-être trop tôt pour en avoir les contours exacts mais j’aimerais insister sur deux éléments. Le premier est la situation interne de Syriza. Il faut bien comprendre que les choix du gouvernement Tsipras n’ont pas de légitimité au sein du parti. La majorité des membres du Comité central a signé un texte commun, dans lequel l’accord est rejeté et considéré comme le produit d’un coup d’État contre le gouvernement grec. Une convocation immédiate du comité central est exigée — et elle s’est heurtée à une fin de non-recevoir de Tsipras, président du parti élu, lui aussi, directement par le Congrès. La quasi-totalité des fédérations du parti et des sections locales votent des motions dans le même sens. On est devant une situation de blocage. Du côté des proches de Tsipras, le ton devient extrêmement agressif envers ceux qui sont en désaccord avec les choix qui ont été faits. Il est très choquant de voir que certains membres du parti reprennent mot pour mot les arguments propagés par les médias, jusqu’aux calomnies qui présentent les défenseurs de plans alternatifs, comme Varoufákis ou Lafazanis, comme des putschistes, des comploteurs de la drachme, des alignés sur le Grexit, façon Schäuble. Nous avons donc peu de raisons d’être optimistes quant à l’évolution de la situation interne de Syriza.

Mais l’essentiel est ailleurs. La gauche de Syriza, dans ses diverses expressions (même si la Plateforme de gauche en constitue l’épine dorsale), se fixe à présent comme objectif la traduction et la représentation politique du peuple du « non » aux mémorandums et à l’austérité. La situation nouvelle créée est que le bloc social, avec ses trois dimensions – de classe, de génération et national-populaire –, se retrouve désormais orphelin de représentation politique. C’est à cette construction politique qu’il faut maintenant s’atteler. Il s’agit de rassembler, de façon très large, des forces politiques à l’intérieur et l’extérieur de Syriza. Les premiers signes qui nous parviennent sont positifs. Mais il est vital d’impliquer également dans ce nouveau projet des acteurs non strictement politiques, qui ont mené la bataille du « non » par en bas, dans le mouvement social. C’est absolument extraordinaire : les initiatives, que ce soit sur les lieux de travail ou dans les quartiers, ont littéralement fusé en l’espace de quelques jours ; d’autres se sont créées dans la foulée du référendum ou se constituent actuellement.

L’image que véhiculent les médias, selon laquelle « en Grèce, tout le monde est soulagé, Tsipras est très populaire », est très loin de la réalité. Il y a un très grand désarroi, de la confusion, une difficulté à admettre ce qui s’est passé. Un ami a utilisé le terme de « choc post-traumatique ». Cela signifie qu’une partie de l’électorat du « non » est dans un tel désarroi qu’elle ne sait plus sur quel pied danser et se dit qu’il n’y avait peut-être pas d’autre choix possible. Mais nombreux sont ceux, surtout parmi les secteurs sociaux les plus massivement engagés dans le « non » – à savoir les jeunes et les milieux populaires –, qui sont révoltés et disponibles pour participer ou soutenir un projet alternatif. La Plateforme de gauche tient son premier meeting public au grand air à Athènes, lundi prochain [27 juillet — aujourd’hui]. Le titre de cette manifestation sera : « Le non n’est pas vaincu. Nous continuons. » Il faut construire de façon nouvelle la voix du « non » de classe, démocratique et anti-Union européenne.

C’est la stratégie qu’aurait dû entreprendre la gauche radicale française suite à la victoire du « non » au référendum sur le Traité Constitutionnel Européen en 2005, non ?

Exactement. Et au lieu de ça, elle a régressé et s’est empêtrée dans des luttes de boutique internes. Au lieu de pousser la critique de l’UE plus loin, à partir de l’acquis de la campagne du « non », elle est revenue en arrière et n’a cessé de rabâcher la litanie de « l’Europe sociale » et de la réforme des institutions européennes…

Le projet d’une plateforme commune des gauches radicales sud-européennes, afin d’établir un programme concerté de sortie de l’euro, est-il envisageable ?

« Ce qui m’intéresse est une stratégie anticapitaliste pour ici et maintenant, dans un pays européen et dans la conjoncture où nous vivons. »

Depuis 35 ans, j’essaie d’être un militant communiste. Ce qui m’intéresse est une stratégie anticapitaliste pour ici et maintenant, dans un pays européen et dans la conjoncture où nous vivons. Et je considère effectivement que cela serait la médiation nécessaire afin d’établir une stratégie anticapitaliste effective, non pas basée sur un propagandisme abstrait ou sur des velléités de répétition des schémas anciens dont on sait pertinemment qu’ils ne sont plus valides, mais sur les contradictions actuelles ; une stratégie qui tire les leçons des expériences politiques récentes, des luttes, des mouvements sociaux et qui essaie d’avancer dans ce sens, en posant la question du pouvoir et de la stratégie politique. Ce n’est donc pas simplement un projet prétendument « anti-européen », ce n’est d’ailleurs pas un projet limité à l’Europe du Sud, mais un projet authentiquement internationaliste — qui suppose en effet des formes de coordination plus avancées des forces d’opposition au système. Ce qu’il faut, c’est une nouvelle gauche anticapitaliste. Et l’une des conditions, non pas suffisante mais nécessaire pour y parvenir, est d’ouvrir un front résolu contre notre adversaire actuel, c’est-à-dire l’Union européenne et tout ce qu’elle représente.

Dans vos interviews, écrits et articles, vous avez pris l’habitude d’écrire systématiquement entre guillemets « la gauche de la gauche » ou « la gauche radicale ». Cette incapacité à se définir clairement – sans ambages ni guillemets – marque-t-elle le signe que les identités politiques héritées du XXe siècle sont, pour partie, devenues obsolètes ?

Le terme de « gauche radicale » est sans doute utile car il correspond à cette situation mouvante. On est dans un entre-deux et les formulations souples sont nécessaires, ou du moins inévitables, pour permettre aux processus de se déployer de façon nouvelle, en rupture avec des schémas préétablis. Ce qui caractérise Syriza sont ses racines très profondes dans le mouvement communiste et la gauche révolutionnaire grecque. En d’autres termes, Syriza est issu de la recomposition de mouvements dont le but commun était la remise en cause, non pas seulement des politiques d’austérité ou néolibérales, mais du capitalisme lui-même. Il y a donc d’un côté un aspect de radicalité réelle, mais de l’autre, on a vu que la stratégie choisie était profondément inadéquate et renvoyait à des faiblesses de fond et, par là même, à des contradictions dans la constitution de Syriza, qui n’a pas résisté à cette épreuve terrible du pouvoir gouvernemental. La contradiction a ainsi fini par éclater. Il s’agit à présent d’assumer ce fait et de passer à une étape suivante pour que cette expérience chèrement acquise par le peuple grec et les forces de la gauche de combat servent au moins à ouvrir une perspective d’avenir.

NOTES

1. Entretien accessible en ligne.

2. « Le courage du désespoir », accessible en ligne.

REBONDS

☰ Lire notre carnet de route (2), « Grèce : six mois pour rien ? », juillet 2015

☰ Lire notre carnet de route (1), « L’Europe agit comme si elle était en guerre contre les Grecs », juillet 2015

☰ Lire notre entretien avec Cédric Durand, « Les peuples, contre les bureaucrates et l’ordre européen », juillet 2015

☰ Lire notre entretien avec Sofia Tzitzikou, « La dignité du peuple grec vaut plus qu’une dette illégale, illégitime et odieuse », juillet 2015

☰ Lire notre traduction de l’entretien de Pablo Iglesias : « Faire pression sur Syriza, c’est faire pression sur Podemos, pour montrer qu’il n’y a pas d’alternative », mai 2015

☰ Lire notre traduction de l’article « Assassiner l’espoir », Slavoj Zizek, avril 2015

☰ Lire notre entretien avec Joëlle Fontaine, « Difficile pour la Grèce d’être souveraine suite aux menaces de l’Union européenne », février 2015