Entretien inédit pour le site de Ballast

Le 15 février 2019, au cours d’une rencontre avec des élus locaux du Finistère, le Premier ministre Édouard Philippe émet l’idée de demander des « contreparties » aux citoyens qui perçoivent des aides sociales. « Je suis pour le proposer systématiquement à ceux qui le peuvent, mais pas l’imposer », a souligné de son côté Muriel Pénicaud, ministre du Travail, sur BFM TV. Entre injonction et incitation, les frontières sont parfois poreuses. Aussi, pour tenter d’analyser ces politiques de « mise au travail », nous avons rencontré la sociologue du travail Maud Simonet. Autour de deux ouvrages dont elle est l’autrice1, nous avons essayé de dégager les enjeux de ces discours et de ces politiques, mais aussi de voir quelles résistances peuvent être opposées à cette nouvelle forme civique de l’exploitation.

On dit que tout travail mérite salaire. Et on observe que le salariat est l’institution majeure qui transforme une activité en travail. Pourtant, il semblerait que tout travail ne soit pas rémunéré — encore moins salarié. Toutes les activités doivent-elles êtres nommées « travail » ?

Il y a un enjeu politique à définir ces activités comme du travail. C’est un parti pris déjà ancré théoriquement. C’est ainsi que les féministes regardaient les activités domestiques — toutes ces activités faites au nom de l’amour, de la famille, de la maternité ou de la féminité, et qui participent au fonctionnement de la société, du marché du travail, du capitalisme et du patriarcat sans pour autant être reconnues comme du travail. Le premier instrument que les féministes ont utilisé pour les rendre visibles et les mesurer, c’est de regarder quelles activités faites à la maison pourraient être externalisées sur un marché du travail. Et ça pose question : on peut s’entendre sur la cuisine, les courses, le ménage, la garde des enfants, mais qu’est-ce qui se passe quand on joue avec les enfants ou qu’on se nettoie soi-même ? Est-ce que faire l’amour, c’est du travail domestique ? Il y a eu tout un débat autour de la définition de ces activités, qui a été résolu par la proposition de faire des périmètres plus ou moins larges de l’activité.

« Il y a tout un espace de l’activité qui est encore considéré comme autre chose que du travail et qui, pourtant, participe au fonctionnement de nos associations, de nos entreprises et de nos services publics. »

La question qui vient ensuite, une fois défini ce périmètre, est celle de l’unité de mesure. Dans les années 1970, des études montrent tout le temps que les femmes consacrent au travail domestique, sans que ça ne trouve d’écho. Il a fallu le mesurer en monnaie pour le rendre visible socialement — c’est « l’enjeu de la valeur », pour reprendre les termes d’Annie Fouquet. Il a fallu l’exprimer dans l’unité de compte dominante pour mesurer le poids que le travail domestique pouvait représenter dans la production. Là aussi, ça a généré des débats. À partir du moment où on mesure en monnaie, est-ce qu’il n’y a pas un risque d’appliquer à la sphère intime une logique de marché ? Est-ce qu’en valorisant monétairement ce travail non reconnu comme tel, on ne le réduit pas à sa simple valeur marchande ? Redéfinir ces activités, c’est donc faire une contre-proposition et dire qu’il y a tout un espace de l’activité qui est encore considéré comme autre chose que du travail — l’activité familiale, de loisir, d’engagement ou de formation — et qui, pourtant, participe au fonctionnement de nos associations, de nos entreprises et de nos services publics.

Comment le travail gratuit s’inscrit-il de plus en plus au cœur des logiques d’emploi ?

J’ai travaillé sur des activités qui se situent en dehors de l’emploi et qui ne sont pas étiquetées comme du travail : le bénévolat, le service civique, le volontariat ou les activités sur Internet comme le digital labor. Si on reprend l’approche des féministes (quel que soit leur courant et leurs désaccords), on comprend que le travail domestique — qu’on peut considérer comme la première forme de travail gratuit sérieusement analysé comme tel — n’est pas juste un travail non rémunéré qu’il faudrait penser comme une soustraction (un travail moins une rémunération) : il s’agit bien plus d’un déni, d’une non reconnaissance de la travailleuse comme telle. Parce qu’elle est perçue comme quelqu’un d’autre : épouse, mère, etc. Ça repose sur des valeurs. J’ai poursuivi cette analyse dans d’autres sphères que l’espace domestique. Dans le monde associatif, bénévole ou volontaire, on retrouve cette idée que ce n’est pas du travail mais de l’engagement. On pourrait appliquer ça aux stagiaires — ce n’est pas du travail, c’est de la formation —, mais aussi à toute une série d’activités qu’on regarde comme des loisirs, des passions : c’est l’enjeu du travail sur Internet, où on dit qu’untel écrit un blog parce qu’il est passionné.

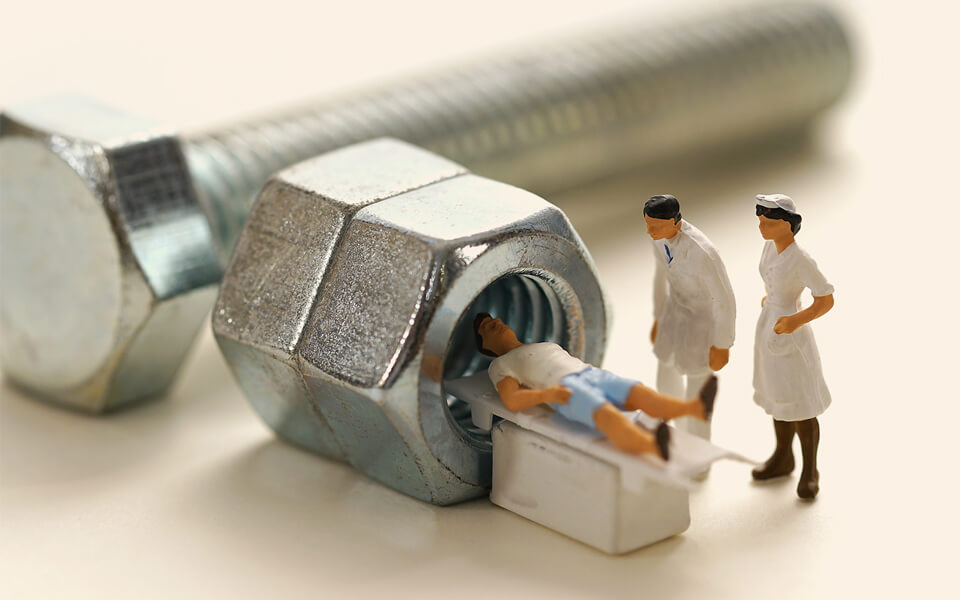

[« Miniature calendar » | Tatsuya Tanaka]

Dans tous ces cas de figure, on voit cette idée d’un déni de travail au nom de valeurs. On pourrait penser un peu schématiquement qu’il y aurait d’un côté l’emploi et de l’autre le travail gratuit, ce qui serait une erreur. Juridiquement, le travail gratuit s’oppose à l’emploi. Mais, en réalité, le fonctionnement du marché du travail est complètement imprégné par le travail gratuit, et de plusieurs manières. La première renvoie à toutes les formes d’emploi dans les secteurs dits « féminins ». Les salaires y sont plus bas qu’ailleurs car on retrouve, au cœur de l’emploi, ce déni de travail qui passe par un déni de qualification : il y a cette idée que ce n’est pas vraiment un travail, ou que ce n’est pas si compliqué que ça de nettoyer, de s’occuper de personnes âgées, d’enfants, etc. Ce travail essentiellement féminin — qu’on appelle le care — constitue bien une externalisation du travail domestique sur le marché du travail, avec des droits, une rémunération, des syndicats, mais toujours avec ce déni des compétences, de la qualification et de la reconnaissance. Dans la même logique, il y a le registre de la vocation (dans le journalisme, l’industrie créative ou les médias, par exemple). Qui serait un tremplin vers l’emploi : on va travailler gratuitement aujourd’hui pour obtenir le métier dont on rêve ou la carrière qu’on espère construire demain. Le travail gratuit serait donc une étape dans la carrière professionnelle, un investissement — des sociologues américains ont créé pour ça le concept de hope labor. Ce travail gratuit a pour effet de renforcer le poids symbolique de l’emploi : celui-ci devient une sorte de Graal qu’on pourra peut-être atteindre si on passe toutes ces étapes. On fait d’abord un peu de bénévolat, puis un stage, voire un service civique, un contrat aidé et, enfin, on aura peut-être un « véritable emploi ». Ça augmente la désirabilité de l’emploi comme statut, mais ça fait aussi fonctionner des secteurs entiers du marché du travail sur ce travail gratuit.

« À celles et ceux qui finalement n’auraient pas trouvé leur place dans la société par l’emploi, on demande de prouver leur valeur en montrant qu’ils ou elles sont prêt·es à travailler gratuitement. »

Et puis il y a une troisième inscription du travail gratuit dans le marché du travail, assez récente et pourtant présente dans pas mal de pays : c’est la logique de la contrepartie. À celles et ceux qui finalement n’auraient pas trouvé leur place dans la société par l’emploi, on demande de prouver leur valeur en montrant qu’ils ou elles sont prêt·es à travailler gratuitement. Ça se traduit dans les politiques de l’emploi de ces dernières années autour de la chasse aux chômeur·ses, ou dans la logique du workfare : on demande une contrepartie aux allocations en travail gratuit. Il y a une vingtaine d’années, en France, on a vu des attaques contre les chômeur·ses qui étaient bénévoles : ils et elles étaient menacé·es d’être radié·es. On ne pouvait alors pas faire de bénévolat au nom de la disponibilité pour la recherche d’emploi. Depuis quelques années, on voit revenir cette idée que les allocataires du RSA devraient faire du bénévolat en contrepartie de leurs allocations. On est passé en très peu de temps d’un bénévolat proscrit à un bénévolat prescrit.

Pour que le travail gratuit se réalise, il doit s’inscrire à la fois dans une logique d’entreprise et dans un discours à forte légitimité (ou dans un discours d’État). Comment ces deux éléments s’articulent-ils ?

Je me suis intéressée à ce que j’ai appelé les « politiques du bénévolat », c’est-à-dire la manière dont l’État soutient, mais aussi construit, oriente, finance et crée des statuts autour de ces pratiques de travail gratuit dans le milieu associatif. Le discours canonique sur ces questions, c’est le discours toquevillien : alors qu’aux États-Unis il y aurait peu d’État et que tou·tes les citoyen·nes seraient prêt·es à s’engager auprès de beaucoup d’associations, nous aurions, en France, un contre-modèle, celui d’un État dont on attendrait tout — et avec peu d’associations. C’est l’idée de vases communicants : soit il y aurait beaucoup d’État, soit beaucoup d’associations. J’ai critiqué cette approche parce qu’en réalité, en France comme aux États-Unis, l’État est un acteur central pour le développement de ces pratiques de travail gratuit. Aux États-Unis, tous les présidents ont construit un programme de volontariat, l’ont financé, et ont créé des organisations pour le soutenir. Les associations sont donc aussi, en partie, financées par l’État. Certains financements se dirigent vers des secteurs où il y a besoin de plus d’engagement, et visent aussi certaines populations. Dans l’histoire des États-Unis, le bénévolat a reposé pendant longtemps sur les femmes, essentiellement. Et quand elles sont rentrées massivement sur le marché du travail, dans les années 1970, il y a eu des réorientations politiques, soutenues par l’État, qui visaient l’engagement des retraité·es : ils et elles devaient prendre le relais. Puis, dans les années 1980-1990, ça a été les jeunes, les « urbans minority youth » : cette jeunesse pouvait être dangereuse et il valait mieux la mettre au bénévolat !

[« Miniature calendar » | Tatsuya Tanaka]

L’État est un acteur clé du fonctionnement de cet engagement citoyen — par le financement, par la construction d’institutions et la création de statuts. Il n’y a qu’à voir le développement du volontariat en France et sa dernière forme, le service civique. Le paiement des indemnités de volontariat ne passe plus par les associations mais par l’agence de service civique, financée par l’État. Ces politiques du bénévolat sont aussi symboliques : elles construisent des rhétoriques, développent tout un discours de valorisation du bon citoyen comme étant engagé. « L’engagement citoyen » n’est certes pas une obligation, mais c’est une incitation qui frôle parfois l’injonction. Quand Martin Hirsch crée la dernière mouture du service civique et dit dans un entretien, en substance, qu’« un jeune qui est au chômage et qui a le sens de l’effort, préférera faire une année de service civique plutôt que de passer une année supplémentaire au chômage », on frôle le workfare. L’État est un acteur central car, comme le disait Bourdieu, « c’est la banque centrale du capital symbolique ». Qui mieux que l’État peut légitimer une pratique ? Il faut rattacher ce discours qui valorise l’engagement à un contexte plus large de transformations de l’État et du travail dans les services publics. Ce que signifie cette « bonne » citoyenneté qu’il faut prouver en permanence, c’est une forme de mise au travail public des citoyen·nes.

Dans les luttes sociales, on pointe souvent le démantèlement de la fonction publique par le privé qui gagnerait de nouveaux marchés. Il est peu fait cas de la question du travail gratuit au sein de l’État…

« Ces politiques du bénévolat sont aussi symboliques : elles construisent des rhétoriques, développent tout un discours de valorisation du bon citoyen comme étant engagé. »

Ce qui semble se retirer, c’est moins l’État que le fonctionnaire, c’est-à-dire un certain type de travailleur·ses. Un État qui vous incite à vous engager dans l’école ou dans le parc à côté de chez vous, est extrêmement présent mais pas à la manière d’un État qui financerait beaucoup de fonctionnaires. Par exemple, la dernière grande enquête que j’ai faite aux États-Unis avec un collègue américain, John Krinsky, s’appelle « Qui nettoie les parcs ? ». On s’est rendu compte que, dans les années 1970, il y avait 7 000 fonctionnaires municipaux, syndiqués, couverts par les règles de la fonction publique — les parkiees —, qui nettoyaient les parcs de New York (là-bas, le droit syndical a été donné dans le privé mais acquis dans le public par de nombreuses luttes, et les parkiees font partie des premiers fonctionnaires de la ville à s’être battus pour l’obtenir). Quand on a commencé notre enquête, dans les années 1990, ils et elles étaient un peu moins de 2 000. La question était donc : qui nettoie les parcs de la ville en plus de ces fonctionnaires ?

On a montré l’arrivée progressive, entre la fin des années 1970 et les années actuelles, de plusieurs travailleur·ses à côté des fonctionnaires municipaux. On a mis en lumière la démultiplication des statuts de travailleur·ses dans ce service public. D’abord, des associations ont commencé à gérer les grands parcs en partenariat avec la municipalité de New-York et pouvaient embaucher leur propre main-d’œuvre. Ces salarié·es associatifs étaient payés, mais n’avaient pas la même rémunération et n’étaient pas couverts par les règles de la fonction publique ni par les syndicats. Puis sont arrivées deux catégories de travailleur·ses qui n’étaient pas reconnus officiellement comme tels : des allocataires de l’aide sociale et des citoyen·nes. À partir des années 1980-90, on voit se développer les politiques de workfare : « On dit à des milliers d’allocataires que s’ils veulent continuer à toucher leurs allocations, ils vont devoir nettoyer les parcs de la ville à raison de 25 heures par semaine. » Au même moment, la municipalité crée un partenariat public-privé qui s’appelle « partnerships for parks » : il cherche à mobiliser les citoyen·nes de New York pour qu’ils et elles s’engagent bénévolement dans les parcs en bas de chez eux. Chaque parc devait ainsi avoir son association de bénévoles, et ceux-ci devaient pouvoir être les gardiens du parc, s’occuper du jardinage, du nettoyage, etc., en lien avec la municipalité. Ces deux catégories de travailleur·ses invisibles, ou de travailleur·ses gratuit·es, représentent aujourd’hui une force de travail incroyable.

[« Miniature calendar » | Tatsuya Tanaka]

Dans les années 1990, une expérience a été faite dans plusieurs quartiers du Queens, où on a mis la ville en concurrence avec des entreprises privées pour voir si ça ne valait pas le coup de déléguer l’entretien des parcs publics au privé. Comme un fonctionnaire municipal nous l’a raconté, très fier, la ville a gagné. Il nous a dit mot pour mot : « Nous avons quelque chose que les entreprises n’ont pas : du travail gratuit2. » C’est ce travail gratuit qui a permis à la ville de garder le monopole sur l’entretien des parcs. Du coup, ce service public n’a jamais été privatisé (pendant notre enquête, qui a durée quatre ans, nous n’avons pas vu d’entreprise privées nettoyer les parcs). Par contre, la part des fonctionnaires municipaux a été réduite de plus de moitié. On a donc un service public qui est assuré par des gens qui ne se voient pas, qui ne se pensent pas toutes et tous comme travailleur·ses — avec les droits, les rémunérations et les communautés de travail que ça implique.

« Un fonctionnaire municipal nous a dit mot pour mot :

Nous avons quelque chose que les entreprises n’ont pas : du travail gratuit. »

La diversité des statuts, par ailleurs, n’est pas répartie au hasard de la hiérarchie sociale. Les salarié·es associatifs et les fonctionnaires municipaux sont à 70 % des hommes, les allocataires de l’aide sociale et les bénévoles sont essentiellement des femmes. Les bénévoles sont pour beaucoup des femmes issues des classes moyennes ou supérieures ; les allocataires, elles, sont à 90 % noires et/ou latinas. Cette division par statut, mais aussi par sexe, classe et race, rend l’écart social entre deux personnes sur un même lieu de travail démesuré. Entre telle bénévole vivant au-dessus de Central Park et descendant deux fois par semaine nettoyer le parc comme si c’était son jardin et telle allocataire vivant au fin fond du Bronx et faisant le trajet dans le cadre de son programme de workfare, l’idée qu’elles puissent avoir des intérêts communs semble impossible. Et, en même temps, New York utilise le travail de ces femmes pour faire fonctionner ses services publics. Cet exemple montre comment un service public se néolibéralise : on voit une diminution du nombre de fonctionnaires ainsi qu’une transformation du statut de la fonction publique. Les allocataires rêveraient d’obtenir un jour le statut de « civil employee », mais quasiment aucun ne l’obtiendra. On sépare les carrières, de sorte que les plus pauvres ne pourront plus progresser dans la fonction publique, et on affaiblit les syndicats, qui ont du mal à gérer ces différents types de travailleur·ses. Tout ça s’opère non pas à partir d’une privatisation, mais d’une « gratuitisation » du travail.

En France, on a aujourd’hui des choses très similaires. Avec Francis Lebon, on a fait une enquête sur les transformations du travail dans les écoles suite à la réforme des rythmes scolaires. La mise en place de cette réforme a conduit à la même multiplication des statuts de travailleur·ses dans un service public — ici, l’école. On a fait entrer des bénévoles associatifs, des parents bénévoles, des personnes en services civiques, des animateur·trices associatifs, contractuels ou vacataires, de sorte qu’on trouve dans les écoles des gens qui font exactement les mêmes tâches au même moment, mais avec des statuts, des droits et des revenus complètement différents — et certain·es ne se pensent pas comme travailleur·ses. Il y a des enjeux de déqualification, de dé-professionnalisation, mais aussi de gratuitisation du travail dans le service public. Tout ça nous oblige à penser la néolibéralisation non pas seulement à partir de la privatisation, de la guerre de tous contre tous et de la construction d’un individu entrepreneur, mais aussi à regarder ce que j’appelle la « face civique » du néolibéralisme. C’est une facette qui pourrait sembler plus sympathique, à laquelle on adhérerait plus facilement car elle repose sur des valeurs d’engagement, sur une citoyenneté en acte, sur des gens de bonne volonté. Mais ses effets peuvent être tout aussi désastreux.

[« Miniature calendar » | Tatsuya Tanaka]

Quelles sont les formes de lutte existantes contre le travail gratuit et comment s’organisent-elles ?

C’est compliqué d’imaginer une organisation, parce que le travail gratuit touche beaucoup de monde et, dans le même temps, il divise. Si on reprend l’exemple des parcs de New York, les femmes qui y travaillent peuvent provenir des deux bouts de la hiérarchie sociale : leur travail n’a pas le même sens pour toutes. C’est donc extrêmement difficile d’imaginer une mobilisation des travailleur·ses gratuits « en général ». J’ai essayé de repérer et d’analyser des conflits autour du travail gratuit. À quel moment des travailleur·ses gratuit·es se sont mobilisé·es ? De quels outils ils et elles se saisissent pour se faire reconnaître ? Ces outils, ce sont ceux du salariat. Par exemple les blogueur·euses du Huffington Post ont demandé la requalification de leur travail. Des syndicats se sont aussi montés, comme le montre le travail de Romain Pudal sur l’incorporation de pompiers volontaires par les syndicats des pompiers professionnels. Difficile, oui, car soit ces différents types de travail gratuit sont adsorbés dans l’emploi, soit ça débouche sur la création de statuts hybrides (comme les stages) sur lesquels les employeurs peuvent s’appuyer. Après la mobilisation de génération précaire, qui a obtenu que les stagiaires reçoivent une indemnité au-delà de deux mois, les employeurs ont dit qu’ils n’allaient plus prendre de stagiaires car ça coûtait trop cher et qu’à la place ils prendraient des services civiques. En Angleterre, quand les stagiaires se sont mobilisés, les offres de stage ont été transformées en offres de bénévolat…

« Le travail domestique des femmes blanches des classes supérieures américaines n’avait pas le même sens que celui des femmes noires des classes populaires. »

La lutte qui est aujourd’hui au cœur de ces mobilisations sur le travail gratuit, c’est celle des CUTE [Comités unitaires sur le travail étudiant] pour la rémunération des stagiaires, au Québec. Elle s’est construite sur l’idée que le stage est en fait du travail gratuit, féminin, que le stage est une reproduction de la force de travail au même titre que le travail domestique et que le capitalisme bénéficie de l’ensemble de ce travail. Le « wages for housework » des femmes est repris par les CUTE sous la forme d’un « wages for students ». Le salaire, ce n’est pas juste une indemnité, c’est la reconnaissance du statut de travailleur·ses. Car ce sont les stages dans l’éducation, dans la santé, dans le social — dans les secteurs dits « féminins » — qui ne sont pas rémunérés, alors que les stages d’ingénieurs au Québec le sont. Là, on a effectivement une mobilisation très forte car elle est ancrée dans une analyse théorique et elle ne fait pas de concession. C’est une mobilisation qui est porteuse d’espoir car elle fait le lien entre différents segments du travail gratuit.

« Depuis des positions différentes dans l’espace social, on ne valorise pas de la même manière une activité », dites-vous. La question du travail gratuit n’est-elle pas alors l’occasion d’articuler les luttes anticapitalistes, antisexistes et antiracistes ?

Cette phrase-là renvoie à une critique que le black feminism, et notamment bell hooks, a fait du féminisme mainstream dans les années 1980. Les féministes blanches avaient comme solution pour toutes les femmes de sortir de la maison et d’aller sur le marché du travail, alors que les femmes noires ou de la classe ouvrière y étaient déjà depuis bien longtemps — et ce n’était pas la joie. Pour ces dernières, rentrer à la maison, c’était aussi trouver un espace de protection, notamment dans une société raciste comme celle des États-Unis. La maison pouvait constituer pour ces femmes un espace de résistance, de protection, de transmission de valeurs politiques, de construction politique. C’est pourquoi le travail domestique des femmes blanches des classes supérieures américaines n’avait pas le même sens que celui des femmes noires des classes populaires. Ça oblige effectivement à se demander d’où on parle quand on parle de travail gratuit, et d’où on le regarde, dans quel rapport social il est pris.

[« Miniature calendar » | Tatsuya Tanaka]

Ça a des échos aujourd’hui avec le revenu universel, par exemple, et la question de savoir si il est féministe. On entend qu’avec ce revenu les femmes pourraient enfin s’engager dans les associations mais qu’il ne faudrait pas qu’elles retournent à la maison. En fait, il y a une forme de survalorisation d’un travail gratuit dans ces arguments, à savoir le travail bénévole dans les associations, qui pourtant sont loin d’être des lieux très égalitaires. Ce raisonnement repose aussi sur l’idée d’une dévalorisation très forte du travail domestique : c’est à se demander s’il n’y a pas là aussi des rapports de classe qui structurent cette division entre le bon et le mauvais travail gratuit ! Le black feminism montre que la valeur est aussi sociale, construite. L’analyse du travail gratuit participe à un moment intersectionnel. Même si ça reste compliqué à articuler, il faut les analyser de cette façon, sinon on risque de tomber dans une forme de naturalisation de la valeur. Penser le travail gratuit traversé par ces rapports sociaux est une manière de remettre au cœur du débat une analyse politique du travail. Regarder le travail par sa face gratuite — avec l’apport des débats féministes, qui sont d’une incroyable puissance — permet de reposer ces questions pour une analyse plus globale du travail aujourd’hui.

Les luttes actuelles portent sur la répartition du travail — par exemple la diminution du temps de celui-ci. Ce qui laisse penser que nous aurions abandonné la lutte pour la définition même du travail. Quelles perspectives politiques permettraient de faire porter ce conflit sur la reconnaissance d’une production ?

C’est la force du mouvement des stagiaires aujourd’hui, qui mènent une lutte pour la définition du travail et où on peut changer quelque chose. Car pour lutter contre l’appropriation, il faut reprendre la main sur notre travail. Avant de le partager, il s’agit d’abord de le définir pour en être à nouveau propriétaire. C’est pour ça que je trouve leur lutte puissante et enthousiasmante ! C’est également pour cette raison que je termine mon livre sur Bernard Friot, car il revendique qu’il ne faut pas penser la répartition de la valeur mais sa définition, collectivement. Ça participe du fait que je ne sois pas convaincue par le revenu universel, qui semble être une manière de dire « chacun·e fait comme il ou elle veut ». Quand chacun·e fait comme il ou elle veut, les rapports sociaux jouent à plein. Il ne suffit pas de ne pas le vouloir pour qu’ils ne jouent pas, ou d’être bien intentionné dans son coin. Je ne vois pas en quoi ça ferait tomber l’ordre patriarcal ou capitaliste.

Photographie de bannière : Tatsuya Tanaka

Photographie de vignette : Stéphane Burlot | Ballast

- Le Travail bénévole : engagement citoyen ou travail gratuit et Travail gratuit : la nouvelle exploitation.[↩]

- « We have something corporations don’t have: free labor. »[↩]

REBONDS

☰ Lire notre entretien avec Fabienne Lauret : « Une organisation pour se défendre au quotidien », février 2019

☰ Lire notre témoignage « Nous étions des mains invisibles », juillet 2018

☰ Lire notre témoignage « À l’usine », juin 2018

☰ Lire notre entretien avec Angela Davis : « S’engager dans une démarche d’intersectionnalité », décembre 2017

☰ Lire notre entretien avec Christine Delphy : « La honte doit changer de bord », décembre 2015

☰ Lire notre entretien avec Bernard Friot : « Nous n’avons besoin ni d’employeurs, ni d’actionnaires pour produire », septembre 2015