Texte inédit pour le site de Ballast — sur la base de la conférence « Les Misérables »

Le philosophe et dramaturge Alain Badiou interroge ici Les Misérables de l’illustre Hugo. Que peut nous apprendre ce roman, paru en 1862, pour notre temps — ce temps, estime le philosophe, de l’homme nihiliste qui ne croit plus en rien et se contente du monde pour n’avoir pas à le bouleverser ? En quoi ce livre est-il porteur de révolte ? Quelles différences entre l’émeute, l’insurrection, la révolte et la révolution ? La République garantit-elle l’émancipation ? Pourquoi Hugo n’aurait-il jamais pu considérer le « populisme » comme une injure ? Autant de questions que ce texte prend en main.

« Chez Victor Hugo nous trouvons une vaste méditation, dont le cœur est que le monde est aujourd’hui partagé en deux visions possibles de son destin. »

Ces trois livres sont à peine tenus pour des romans, ils ne sont pas mentionnés de façon essentielle dans l’histoire du roman français, mais ils se distinguent par au moins trois caractéristiques. D’abord, un dispositif formel — il est à chaque fois tout à fait singulier. La Nouvelle Héloïse est un roman par lettres, capable de contenir une variété de points de vue extraordinaire et les Mémoires d’outre-tombe n’ont pas la forme du roman mais de mémoires. Quant aux Misérables, il est difficile de le qualifier de pur roman en raison de la masse de choses qui tiennent davantage de l’ordre des narrations, des prédications, des bilans et des prophéties — sans rien dire des personnages qui, comme chacun le sait, sont devenus des icônes et des symboles, et non pas des personnages au sens ordinaire de la psychologie : Jean Valjean, Cosette, le policier Javert sont des figures qui n’ont de romanesques que leur inscription immédiate, mais qui peuvent parfaitement fonctionner dans d’autres registres (Les Misérables est sans doute le livre qui, dans le monde entier, a connu le plus d’adaptations cinématographiques). En plus de cette démesure dans le dispositif, il y a la volonté didactique. Dans les trois cas, un engagement : le romancier se conçoit aussi comme un professeur, un donneur de leçons, un analyste, un prophète, même ; il assume, de façon tout à fait consciente — et en un certain sens naïve — une fonction didactique à l’égard du public.

Chez Rousseau, c’est l’analyse de la société, de son temps, et de la prophétique démocratique telle qu’il la conçoit ; chez Chateaubriand il s’agit de savoir quelles leçons tirer de la Révolution française lorsque l’on est encore un partisan du vieux monde, et comment maintenir le principe monarchique tout en intégrant audit principe les leçons de la Révolution française. Chez Victor Hugo nous trouvons une vaste méditation, dont le cœur est que le monde est aujourd’hui partagé en deux visions possibles de son destin — la contradiction, par conséquent, est au centre de son analyse politique et historique. Dans les trois cas, le roman — la fiction et ce qui en lui déborde la fiction, le réel de la fiction, pourrait-on dire — a une fonction d’apprentissage, de révélation, d’éducation, et non pas simplement une qualité ou une dimension esthétique. Enfin, ce sont des figures distinguables par leur lien évident avec l’évènementialité politique. Rousseau est l’inspirateur idéologique majeur de la Révolution française ; Chateaubriand se situe dans le courant de la Restauration monarchique, mais en assumant le bilan de cette Révolution ; Victor Hugo est le républicain radical qui veut réellement que l’on ouvre l’Histoire à une souveraineté populaire.

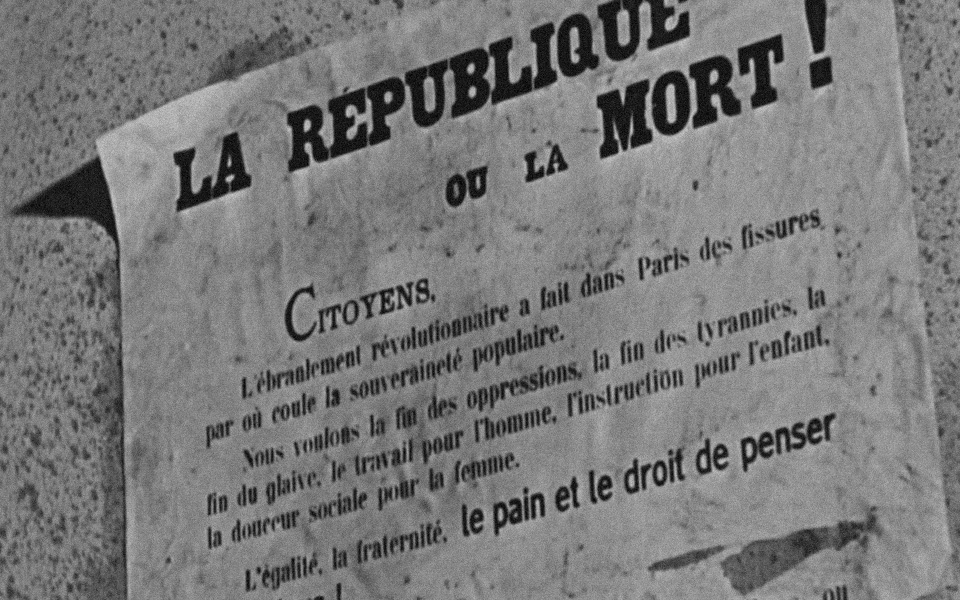

[Les Misérables, Raymond Bernard, 1934]

Les Misérables est une véritable singularité dans la prose française. Ce livre ne s’inscrit pas dans une histoire continue et ne peut être comparé aux autres monstruosités dont j’ai proposé la liste. La question qu’il faut traiter est la suivante : ce roman a‑t-il sa place dans « les grandes révoltes* » ? N’est-il pas paradoxal de situer ce livre — un livre parmi les plus connus de l’histoire de la littérature française, un livre atypique quant à son genre, un livre au cœur du XIXe siècle — dans une tentative de penser et de réfléchir à ce que sont les grandes révoltes ? À la première question, je réponds oui. Et ce pour sept raisons.

« Les ouvriers ont compris qu’il n’était pas vrai que la proposition républicaine leur était, en elle-même, favorable, puisque c’est un gouvernement républicain qui appelle l’armée coloniale pour les écraser. »

La première n’est pas la plus profonde, puisqu’elle est évidente : le récit des Misérables inclut l’une des plus grandes scènes d’insurrection qui ait été écrite, à savoir l’affaire de la barricade du faubourg Saint-Antoine, le 5 juin 1832. Le roman a en son centre le récit de cette insurrection mémorable, quoique vaincue, dont Hugo fut le contemporain. À cette occasion, Hugo médite, chemin faisant, sur une autre insurrection, beaucoup plus dramatique, importante et sanglante, celle des journées de juin 1848 — il y a une rétroaction de la pensée des émeutes de 48 dans la présentation que Hugo fait de celles de 32. Notons ceci : l’émeute ouvrière de 1848, écrasée dans le sang par l’armée coloniale, sous la direction de Louis Eugène Cavaignac (il s’agit là du premier grand massacre d’ouvriers dans les rues parisiennes), a une importance historique considérable. C’est ce massacre qui signale une longue et permanente rupture entre le monde ouvrier et la figure républicaine. C’est là que les ouvriers ont compris qu’il n’était pas vrai que la proposition républicaine leur était, en elle-même, favorable, puisque c’est un gouvernement républicain qui, à peine installé, appelle l’armée coloniale pour les écraser, après des mesures d’expulsion des ouvriers de la ville de Paris. C’est donc une fissure politique essentielle — encore aujourd’hui inachevée, encore subsistante —, scellée par ce moment où le personnel progressiste républicain fait tirer sur les ouvriers, comme il le fera en 1871, lors de la Commune de Paris.

Or Hugo a été du côté des républicains. Il a personnellement participé à la répression du mouvement ouvrier. Dans Les Misérables, il plaide d’ailleurs pour sa cause, en expliquant qu’il le fallait bien : c’était la République, les ouvriers se levaient contre la République, la République se devait de réprimer ! Mais on sent que c’est chez lui une blessure. Une blessure fondamentale. Elle ne trouvera son solde, que plus tard, lors du coup d’État napoléonien du 2 décembre. Il faut lire L’Histoire d’un crime de Hugo : un livre qui éclaire Les Misérables et qui relate son opposition désespérée au coup d’État militaire ; un livre pathétique car on y voit Hugo courant la nuit dans les rues à la recherche de l’insurrection manquante… Et il s’entend dire, par les ouvriers : « Tout ça c’est bien joli, mais où vous étiez, en juin 1848 ? » Hugo s’aperçoit de la passivité ouvrière face au coup d’État : la République les appelle au secours, mais ils ne se précipitent pas pour y venir car, il n’y a pas si longtemps, la République s’est manifestée en les massacrant. Hugo va ensuite être cette conscience tourmentée… Qu’est-ce que c’est que les grandes révoltes ouvrières ? Sont-elles du côté ou non de la République ? Comment la République peut-elle se trouver à ce point séparée de la masse populaire ? Les Misérables porte un bilan de cette affaire — un bilan complexe.

[Les Misérables, Raymond Bernard, 1934]

La description de la barricade y est épique, magnifique. C’est dans ce moment historique de l’insurrection que le héros du livre — au sens du roman d’apprentissage —, Marius, va rencontrer la possibilité de la vérité historique, dans ce moment qu’il va faire son apprentissage des grands tourments de l’Histoire (de même qu’il va faire avec Cosette l’apprentissage difficile de l’amour). On a là, et c’est ce qui fait sans doute la substance même du livre, le binôme révolution/amour — avec le chapitre « L’idylle rue Plumet et l’épopée rue Saint-Denis ». Hugo disait de Marius qu’il aimait une femme et que sa vie, alors, commençait ; la barricade est l’autre commencement. Une description épique, donc, et désespérée des révolutionnaires sur cette barricade :

Cette barricade était forcenée ; elle jetait dans les nuées une clameur inexprimable ; à de certains moments, provoquant l’armée, elle se couvrait de foule et de tempête ; une cohue de têtes flamboyantes la couronnait ; un fourmillement l’emplissait ; elle avait une crête épineuse de fusils, de sabres, de bâtons, de haches, de piques et de baïonnettes ; un vaste drapeau rouge y claquait dans le vent ; on y entendait les cris du commandement, les chansons d’attaque, des roulements de tambour, des sanglots de femme et l’éclat de rire ténébreux des meurt-de-faim. Elle était démesurée et vivante ; et, comme du dos d’une bête électrique, il en sortait un pétillement de foudres. L’esprit de révolution couvrait de son nuage ce sommet où grondait cette voix du peuple qui ressemble à la voix de Dieu ; une majesté étrange se dégageait de cette titanique hottée de gravats. C’était un tas d’ordures et c’était le Sinaï.

« La révolte est un chemin de la vérité politique, mais elle ne l’est pas du tout de la même manière selon que nous avons affaire à une émeute localisée ou à une insurrection. »

La deuxième raison, c’est qu’il y a dans le livre une méditation très profonde sur la fonction de la révolte et de l’émeute — et, plus précisément, sur le rapport entre révolte et vérité. N’est-ce pas dans la seule révolte que quelque chose de la vérité historique et politique est ressentie, rencontrée, expérimentée ? C’est la question qu’il pose et cette analyse est très fine, puisqu’elle l’amène à tenter de faire la distinction entre l’émeute et l’insurrection — toutes deux étant des figures intrinsèques de la révolte et de son rapport à la vérité. Cette distinction est politiquement cruciale à ses yeux (et elle doit l’être aux nôtres). La révolte est un chemin de la vérité politique, mais elle ne l’est pas du tout de la même manière selon que nous avons affaire à une émeute localisée ou à une insurrection. L’émeute est un phénomène historique qui peut être infra-politique ; l’insurrection est un phénomène qui noue la politique à l’Histoire. Voici comment Hugo présente la première :

De quoi se compose l’émeute ? De rien et de tout. D’une électricité dégagée peu à peu, d’une flamme subitement jaillie, d’une force qui erre, d’un souffle qui passe. Ce souffle rencontre des têtes qui pensent, des cerveaux qui rêvent, des âmes qui souffrent, des passions qui brûlent, des misères qui hurlent, et les emporte. Où ? Au hasard. À travers l’État, à travers les lois, à travers la prospérité et l’insolence des autres. Les convictions irritées, les enthousiasmes aigris, les indignations émues, les instincts de guerre comprimés, les jeunes courages exaltés, les aveuglements généreux, la curiosité, le goût du changement, la soif de l’inattendu, le sentiment qui fait qu’on se plaît à lire l’affiche d’un nouveau spectacle et qu’on aime au théâtre le coup de sifflet du machiniste ; les haines vagues, les rancunes, les désappointements, toute vanité qui croit que la destinée lui a fait faillite ; les malaises, les songes creux, les ambitions entourées d’escarpements ; quiconque espère d’un écroulement une issue ; enfin, au plus bas, la tourbe, cette boue qui prend feu, tels sont les éléments de l’émeute. […] Ce qu’il y a de plus grand et ce qu’il y a de plus infime les êtres qui rôdent en dehors de tout, attendant une occasion, bohèmes, gens sans aveu, vagabonds de carrefours, ceux qui dorment la nuit dans un désert de maisons sans autre toit que les froides nuées du ciel, ceux qui demandent chaque jour leur pain au hasard et non au travail, les inconnus de la misère et du néant, les bras nus, les pieds nus, appartiennent à l’émeute. […] L’émeute est une sorte de trombe de l’atmosphère sociale. […] Si l’on en croit de certains oracles de la politique sournoise, au point de vue du pouvoir, un peu d’émeutes est souhaitable. Système : l’émeute raffermit les gouvernements qu’elle ne renverse pas. Elle éprouve l’armée ; elle concentre la bourgeoisie ; elle étire les muscles de la police ; elle constate la force de l’ossature sociale. C’est une gymnastique ; c’est presque de l’hygiène. Le pouvoir se porte mieux après une émeute comme l’homme après une friction.

[Les Misérables, Raymond Bernard, 1934]

L’émeute a un statut ambigu. Elle a rapport avec la vérité en ce qu’elle rassemble la question et l’atmosphère sociale dans son ensemble, mais elle est, dans le même temps, une incertitude politique essentielle quant à son rapport au pouvoir. Il y a une précarité locale et anarchisante de l’émeute ; elle reste obscure. L’insurrection est une émeute qui rencontre la vérité. C’est sa définition. Elle est constituée du même mouvement d’agitation sociale mais elle est le moment où le rapport s’établit entre le peuple réel, en tant qu’il est le support de l’Histoire réelle de la vérité politique, et de son inscription dans l’Histoire. Ce point est fondamental. Quatre formules saisissantes condensent cette analyse : le peuple (c’est-à-dire les misérables, selon Hugo), c’est le lieu où la vérité politique est visible, c’est le seul lieu où elle soit réellement visible. Vous pouvez avoir des idées, des projets et des conceptions, mais pour savoir si tout cela touche le réel, si tout cela est susceptible d’être vrai, il n’est qu’un lieu : ce que Hugo appelle « le peuple ». Le rapport du peuple à l’Idée est la clé de la politique comme réel. Les Misérables le dit à plusieurs reprises.

Qu’est-ce que cela me fait qu’ils aillent pieds nus ? Ils ne savent pas lire ; tant pis. Les abandonnerez-vous pour cela ? Leur ferez-vous de leur détresse une malédiction ? La lumière ne peut-elle pénétrer ces masses ? Revenons à ce cri : Lumière ! […] Qui sait si ces opacités ne deviendront pas transparentes ? Les révolutions ne sont-elles pas des transfigurations ? Allez, philosophes, enseignez, éclairez, allumez, pensez haut, parlez haut, courez joyeux au grand soleil, fraternisez avec les places publiques, annoncez les bonnes nouvelles, prodiguez les alphabets, proclamez les droits, chantez les Marseillaises, semez les enthousiasmes, arrachez des branches vertes aux chênes. Faites de l’idée un tourbillon. Cette foule peut être sublimée. Sachons nous servir de ce vaste embrasement des principes et des vertus qui pétille, éclate et frissonne à de certaines heures. Ces pieds-nus, ces bras nus, ces haillons, ces ignorances, ces abjections, ces ténèbres, peuvent être employés à la conquête de l’idéal. Regardez à travers le peuple et vous apercevrez la vérité.

« La politique ne peut prétendre être transcendante au peuple, elle doit s’accomplir, se regarder et s’observer à travers lui. »

« Regardez à travers le peuple et vous apercevrez la vérité. » Formule admirable ! Mais toute la question est de savoir ce que signifie de regarder à travers. Comment être dans le peuple pour voir à travers lui ? Hugo condamnerait ce que l’on appelle aujourd’hui, avec méfiance et suspicion, « le populisme ». Il soutient une thèse exactement opposée. Il n’est pas de politique réelle qui ne soit à travers et dans le peuple lui-même — la politique ne peut prétendre être transcendante au peuple, elle doit s’accomplir, se regarder et s’observer à travers lui. Une autre formule touche à la question de la violence — question très importante en politique, à toutes les époques. Hugo soutient que la violence est dans la politique et dans l’Histoire dès lors qu’il y a les deux termes de la dialectique peuple/vérité (ou peuple/Idée, peuple/idéal politique). L’insurrection est le moment de violence de cette connexion, de ce lien intime, entre peuple et vérité. Un philosophe est derrière la barricade de 1832 ; il s’appelle Combeferre. Il est le siège d’un débat intérieur sur la violence : il pense qu’il est du bon côté mais se demande, dans le même temps, quelle est cette violence extrême à laquelle il assiste ; il se dit que, peut-être, la relation entre le peuple et la vérité pourrait être différente… « Combeferre préférait peut-être la blancheur du beau au flamboiement du sublime. Une clarté troublée par de la fumée, un progrès acheté par de la violence, ne satisfaisaient qu’à demi ce tendre et sérieux esprit. Une précipitation à pic d’un peuple dans la vérité, un 93, l’effarait ; cependant la stagnation lui répugnait plus encore. »

[Les Misérables, Raymond Bernard, 1934]

L’insurrection est cette « précipitation à pic d’un peuple dans la vérité ». Il n’y a pas beaucoup de freinages, de ralentissements… La troisième formule, du même style, est magnifique : « L’insurrection est l’accès de fureur de la vérité. » C’est une définition. Hugo dit ici que la violence est inéluctable car si la vérité de l’émancipation et de l’égalité entre les hommes doit faire son chemin dans trop d’obstacles, il faudra bien qu’elle se manifeste dans la figure d’une fureur. La quatrième formule précise encore, de façon admirable : « Il y a les insurrections acceptées qui s’appellent révolutions ; il y a les révolutions refusées qui s’appellent émeutes. Une insurrection qui éclate, c’est une idée qui passe son examen devant le peuple. Si le peuple laisse tomber sa boule noire, l’idée est fruit sec, l’insurrection est échauffourée. » Si l’insurrection est acceptée, on aura la révolution — l’effectivité et le réel de l’Idée. Hugo a connu, presque vingt ans plus tard, ce « fruit sec » dans les rues de Paris, à la recherche d’une insurrection capable de résister au coup d’État de Louis Napoléon Bonaparte. Mais le peuple a lancé « sa boule noire » : il ne s’est rien passé et Hugo l’a payé personnellement de vingt années d’exil. Cet exil est bien des choses, mais c’est aussi le châtiment, je pense, qu’il s’est infligé lui-même pour sa position en juin 1848.

« Hugo dit ici que la violence est inéluctable car si la vérité de l’émancipation et de l’égalité entre les hommes doit faire son chemin dans trop d’obstacles, il faudra bien qu’elle se manifeste dans la figure d’une fureur. »

La troisième raison, c’est la méditation sur toute chose qui, dans le livre, est éclairée par l’existence populaire anonyme. Les héros, pour Hugo, ne sont pas les vedettes ni les grands noms propres évidents. Les vrais héros ne sont pas connus ni reconnus, mais ce sont eux qui valident finalement l’Idée dans la figure de l’insurrection ; ils incarnent immédiatement la profondeur et le caractère décisif de l’action des pauvres et des misérables. Les misérables sont les véritables héros de l’Histoire et du roman lui-même. Prenons la présence dans Les Misérables de la bataille de Waterloo. Hugo soutient deux thèses : Waterloo a en réalité été une victoire de la contre-révolution, car Napoléon incarnait sans le vouloir, aux yeux de l’Europe réactionnaire, le dernier visage de la France révolutionnaire. « Ne voyons dans Waterloo que ce qui est dans Waterloo. De liberté intentionnelle, point. La contre-révolution était involontairement libérale, de même que, par un phénomène correspondant, Napoléon était involontairement révolutionnaire. Le 18 juin 1815, Robespierre à cheval fut désarçonné. » La signification de Napoléon doit être vue du point de vue de l’histoire générale du peuple et non pas des intentions de Napoléon lui-même.

Quelques mots sur le mot de Cambronne : vers la fin de Waterloo, alors qu’il ne reste plus que la vieille garde encerclée de toutes parts, les Anglais disent aux Français de se rendre — ce à quoi Cambronne répond « Merde ! ». Ce que l’Histoire polie a remplacé par : « La garde meurt mais ne se rend pas. » Hugo revient à la formule primitive et dit du mot de Cambronne : « L’homme qui a gagné la bataille de Waterloo, ce n’est pas Napoléon en déroute, ce n’est pas Wellington pliant à quatre heures, désespéré à cinq, ce n’est pas Blucher qui ne s’est point battu ; l’homme qui a gagné la bataille de Waterloo, c’est Cambronne. Foudroyer d’un tel mot le tonnerre qui vous tue, c’est vaincre. » Voilà la méthode de Hugo ! Aller chercher dans l’Histoire le point le plus minimal et le plus intrinsèquement populaire qui porte la victoire historique du peuple, à travers la déroute et la défaite elle-même. Il appelle ça un « dédain titanique » : le dédain de la vie, le dédain de la mort, au nom de la position du peuple dans son enracinement immédiat contre la contre-révolution. Hugo continue : « Cette parole du dédain titanique, Cambronne ne la jette pas seulement à l’Europe au nom de l’empire, ce serait peu ; il la jette au passé au nom de la révolution. On l’entend, et l’on reconnaît dans Cambronne la vieille âme des géants. Il semble que c’est Danton qui parle ou Kléber qui rugit. »

[Les Misérables, Raymond Bernard, 1934]

Voyez la méthode : prendre l’épisode gigantesque de la bataille de Waterloo, en faire une scène historique épique et géante, et, à ce moment, désigner en son cœur, comme sa vérité la plus intime, le mot de Cambronne, symbole du soldat anonyme de la bataille — qui, idéalement, du point de vue de la pensée et de l’Histoire, aura été le véritable vainqueur. Un autre exemple fameux est évidemment Gavroche. Le gamin de Paris sur la barricade. Il permet stylistiquement de jouer sur ce qui est petit et grand : le petit gamin est chargé de la grandeur de la barricade — un chapitre s’intitule d’ailleurs « Où le petit Gavroche tire parti de Napoléon le Grand » ; un autre « L’atome fraternise avec l’ouragan ». Et lorsqu’il meurt, Hugo le décrit comme « cette petite grande âme ». Gavroche est la connexion immédiate du petit et du grand, au profit du petit. C’est la leçon hugolienne de la révolte : ce qui est digne de grandeur est ordinairement considéré comme minuscule.

« Nous avons à choisir ce qui est indiqué par le peuple, et non par les hommes brodés — encravatés, dirions-nous aujourd’hui. »

La quatrième raison, c’est que ce sont toujours les pauvres — le faubourg Saint-Antoine (« un réservoir de peuple », dit Hugo) — qui indiquent la direction du choix. Notamment aux penseurs, aux intellectuels et aux écrivains. La direction resterait insaisissable si elle n’était pas prescrite avec un contact immédiat avec le peuple. Par conséquent, il faut se méfier — c’est important, pour aujourd’hui — de la distinction incontrôlée entre « barbares » et « civilisés » : il y a chez Hugo, personnage considérable et embourgeoisé, une méditation très profonde sur le sujet. Il faut regarder de près cette distinction entre barbares et civilisés, car il se pourrait qu’elle serve encore aujourd’hui à camoufler le fond même de l’injustice, c’est-à-dire l’absence de vérité.

Sauvages. Expliquons-nous sur ce mot. Ces hommes hérissés qui, dans les jours génésiaques du chaos révolutionnaire, déguenillés, hurlants, farouches, le casse-tête levé, la pique haute, se ruaient sur le vieux Paris bouleversé, que voulaient-ils ? Ils voulaient la fin des oppressions, la fin des tyrannies, la fin du glaive, le travail pour l’homme, l’instruction pour l’enfant, la douceur sociale pour la femme, la liberté, l’égalité, la fraternité, le pain pour tous, l’idée pour tous, l’édénisation du monde, le Progrès ; et cette chose sainte, bonne et douce, le progrès, poussés à bout, hors d’eux-mêmes, ils la réclamaient terribles, demi-nus, la massue au poing, le rugissement à la bouche. C’étaient les sauvages, oui ; mais les sauvages de la civilisation. […] En regard de ces hommes, farouches, nous en convenons, et effrayants, mais farouches et effrayants pour le bien, il y a d’autres hommes, souriants, brodés, dorés, enrubannés, constellés, en bas de soie, en plumes blanches, en gants jaunes, en souliers vernis, qui, accoudés à une table de velours au coin d’une cheminée de marbre, insistent doucement pour le maintien et la conservation du passé, du moyen âge, du droit divin, du fanatisme, de l’ignorance, de l’esclavage, de la peine de mort, de la guerre, glorifiant à demi-voix et avec politesse le sabre, le bûcher et l’échafaud. Quant à nous, si nous étions forcés à l’option entre les barbares de la civilisation et les civilisés de la barbarie, nous choisirions les barbares.

Il ne faut pas se tromper lorsque l’on est dans l’apparence d’un conflit entre deux barbaries. Nous avons à choisir ce qui est indiqué par le peuple, et non par les hommes brodés — encravatés, dirions-nous aujourd’hui. C’est Echchouaf ou Sissoko, qui ont presque sûrement raison contre Valls ou Hollande.

[Les Misérables, Raymond Bernard, 1934]

La cinquième raison est plus philosophique. La révolte est le moment où entre en scène une dialectique du fini et de l’infini. Le Hugo philosophe enveloppe tous les autres. Dans la révolte, l’insurrection ou la révolution, ce qui devient visible est la capacité humaine d’accès à l’infini ; est visible le fait que la finitude humaine n’est pas le dernier mot des choses ; est visible le fait que la révolution indique une potentialité tout à fait autre dans l’action humaine que celle dont l’homme paraît capable dans les descriptions sociologiques ordinaires ou dans la philosophie de la finitude. Hugo écrit à propos des Misérables : « Ce livre est un drame dont le premier personnage est l’infini. L’homme est le second. » Deux grands personnages. Il dit aussi : « Toutes les fois que nous rencontrons dans l’homme l’infini, bien ou mal compris, nous nous sentons pris de respect. » L’infini, dans l’homme, c’est le moment où celui-ci s’avère capable de ce dont il ne se savait pas capable. Son infinité se révèle en ce qu’il n’est pas borné dans ses capacités : à tout moment, l’occasion historique, la rencontre dans la vie ou le changement, lui permettent d’agir sans pourtant disposer, en lui-même, d’un savoir de sa propre capacité à faire ce qu’il fait. Et c’est là que l’on rencontre l’infini. Hugo en conclut ceci : « En même temps qu’il y a un infini hors de nous, n’y a‑t-il pas un infini en nous ? Ces deux infinis (quel pluriel effrayant !) ne se superposent-ils pas l’un à l’autre ? Le second infini n’est-il pas pour ainsi dire sous-jacent au premier ? » Ceci est extrêmement profond. Hugo n’est pas intéressé par la simple opposition du fini et de l’infini, mais par la possibilité d’existence d’infinis différents. La potentialité humaine se meut précisément à l’intérieur de la possibilité d’existence d’infinis qui ne sont pas seulement composés de fini et d’infini, mais qui sont des infinis de différentes dimensions. La révolte et la révolution sont un moment de ce genre. Un moment où cette infinité inconnue vient doubler toutes les infinités déjà expérimentées.

« Le nihiliste est le personnage contemporain typique, l’homme qui n’est dupe de rien et ne croit plus en rien. À celui-là, Hugo dit : malheur à lui ! C’est un homme mort ! »

L’époque actuelle est un moment de négation de l’infini : ce qui nous est enseigné, c’est que nous devons trouver notre place dans une finitude irrémédiable. La figure hugolienne, celle de la multiplicité des infinis, dans laquelle la pensée et l’action peuvent se mouvoir, est vue de nos jours comme une fiction poétique totalement impraticable. Hugo poursuit : « La négation de l’infini mène droit au nihilisme. Tout devient une conception de l’esprit

. Avec le nihilisme pas de discussion possible. Car le nihiliste logique doute que son interlocuteur existe, et n’est pas bien sûr d’exister lui-même. […] Une foi ; c’est là pour l’homme le nécessaire. Malheur à qui ne croit rien ! » Voilà l’enseignement hugolien : malheur à qui ne croit en rien. Ce n’est pas religieux, c’est la conviction que quelque chose comme l’infini (intérieur) peut exister. Nous ne sommes pas programmés pour trouver une « bonne place » dans le monde tel qu’il est ; nous devons mettre en branle, trouver l’occasion de déployer cette infinité intérieure. Le nihiliste est le personnage contemporain typique, l’homme qui n’est dupe de rien et ne croit plus en rien. Sinon de s’installer là où il vivra tranquillement le mieux possible. À celui-là, Hugo dit : malheur à lui ! C’est un homme mort !

La sixième raison relève de l’analyse de classes. Une connexion inattendue entre Hugo et Marx… Même si je crois que le premier ignorait jusqu’à l’existence du second. Du point de vue du devenir de la politique et des révolutions, Hugo voit bien une chose qui est devenue très importante : il ne faut pas se représenter le pouvoir de la bourgeoisie comme celui d’une petite oligarchie séparée. La racine de son pouvoir est de constituer un consensus assez large, avec une large fraction de la petite bourgeoisie et des classes moyennes. Hugo nous livre une piste pour comprendre ce que l’on appelle l’Occident, le monde occidental : c’est cette partie du monde dans laquelle une partie des gens, y compris de ceux qui ne font en rien partie de l’aristocratie dirigeante, adhère à ce système car leur intérêt est pour l’essentiel satisfait — c’est plus important pour eux que de prendre le risque d’autre chose. « Qui arrête les révolutions à mi-côte ? demande Hugo. La bourgeoisie. Pourquoi ? Parce que la bourgeoisie est l’intérêt arrivé à satisfaction. Hier c’était l’appétit, aujourd’hui c’est la plénitude, demain ce sera la satiété. […] On [Hugo parle ici des communistes] a voulu, à tort, faire de la bourgeoisie une classe. La bourgeoisie est tout simplement la portion contentée du peuple. Le bourgeois, c’est l’homme qui a maintenant le temps de s’asseoir. Une chaise n’est pas une caste. […] L’égoïsme n’est pas une des divisions de l’ordre social. » Cela est contestable à certains égards, mais demeure très utile pour comprendre notre monde, c’est-à-dire notre monde bourgeois : autour de l’oligarchie restreinte existent bien des intérêts « arrivés à satisfaction ».

[Les Misérables, Raymond Bernard, 1934]

Enfin, la septième et dernière raison : Hugo nous parle d’aujourd’hui quant aux diagnostics et quant à la ligne subjective à suivre. La période au cours de laquelle il écrit Les Misérables est, comme la nôtre, une période d’échec apparent de toutes les tentatives révolutionnaires. Les révolutions de 1848, qui avaient soulevé des forces immenses dans toute l’Europe, ont toutes échoué — elles se sont toutes terminées par des formules de restauration, de dictature personnelle… Hugo médite dans des conditions qui sont proches des nôtres. Partout des échecs patents. Le capitalisme a provisoirement tout emporté. Notre situation subjective, j’ai l’habitude de le dire, est plus proche des années 1840/1850 que du siècle dernier. Tout est à reprendre et à refaire. Il faut tenir bon sur cette conviction. Encore faut-il qu’il y ait l’Idée. « L’avenir arrivera-t-il ? écrit Hugo. Il semble qu’on peut presque se faire cette question quand on voit tant d’ombre terrible. Sombre face-à-face des égoïstes et des misérables. […] Faut-il continuer de lever les yeux vers le ciel ? Le point lumineux qu’on y distingue est-il de ceux qui s’éteignent ? L’idéal est effrayant à voir ainsi perdu dans les profondeurs, petit, isolé, imperceptible, brillant, mais entouré de toutes ces grandes menaces noires monstrueusement amoncelées autour de lui ; pourtant pas plus en danger qu’une étoile dans les gueules des nuages. » Voilà notre monde : la gueule des nuages et l’Idée, comme une étoile, très menacée, très couverte, très imperceptible… mais peut-être irréductible.

La ligne à suivre dans ces temps de défaite ou de recul ? La voici : « Le passé, il est vrai, est très fort à l’heure où nous sommes. Il reprend. Ce rajeunissement d’un cadavre est surprenant. Le voici qui marche et qui vient. Il semble vainqueur ; ce mort est un conquérant. Il arrive avec sa légion, les superstitions, avec son épée, le despotisme, avec son drapeau, l’ignorance ; depuis quelque temps il a gagné dix batailles. Il avance, il menace, il rit, il est à nos portes. Quant à nous, ne désespérons pas. Vendons le champ où campe Annibal. Nous qui croyons, que pouvons-nous craindre ? Il n’y a pas plus de reculs d’idées que de reculs de fleuves. » Si vous avez la tentation de renoncer, de vous installer passivement, songez à cette maxime : « Il n’y a pas plus de reculs d’idées que de reculs de fleuves ».

Photographie de vignette : Carjat | 1876

Retranscription de Ballast amendée par l’auteur, Alain Badiou, d’une conférence intitulée « Les Misérables », donnée au musée du quai Branly le 6 mai 2015 dans le cadre de l’Université populaire du quai Branly — avec, pour thématique, « Les grandes révoltes ».