Série « Résistance irlandaises »

La plupart des photos qui ont été prises de l’écrivain, poète et dramaturge irlandais Brendan Behan le montrent la mine enjouée, une pinte de bière brune à portée de main. Si l’alcool faisait partie de son quotidien, au point de l’emporter à seulement 41 ans, on aurait tort d’en rester là pour dire sa vie agitée. Né à Dublin en 1923, soit deux ans après la fin de la guerre d’indépendance, l’auteur de Boarstal Boy et des Confessions d’un rebelle irlandais — dont le présent texte est la préface d’une récente réédition aux éditions L’Échappée —, a pris part à la résistance républicaine face aux forces britanniques d’occupation. Sa révolte était gouailleuse et sa tête, brûlée : la prison par deux fois, qu’il n’a pas manqué de raconter. Le jour de ses funérailles, l’IRA a escorté son cercueil : rarement foule fut plus nombreuse dans l’histoire irlandaise. ☰ Par Edouard Jacquemoud

Né le 9 février 1923 dans un modeste foyer dublinois, Brendan Behan fait partie de ces auteurs dont le destin se révèle intimement lié à celui de la verte Érin. Au même titre que William Butler Yeats ou que James Joyce, il est presque impossible de retracer sa vie ou de saisir l’originalité de son œuvre sans prendre en considération les événements houleux qui n’ont cessé de secouer l’Irlande depuis des siècles. Dès sa plus tendre enfance, le petit Brendan s’est vu plongé dans le bain républicain en étant élevé dans un esprit de révolte et d’opposition farouche à la Couronne d’Angleterre. Les motifs en sont faciles à comprendre. Pour commencer, son père Stephen, peintre en bâtiment, est fait prisonnier durant la guerre civile de 1922 en raison de ses activités militantes au sein de l’IRA. Après un court séjour dans les geôles de Kilmainham, il recouvre la liberté mais n’abandonne ni ses convictions ni son engagement en faveur de l’autonomie irlandaise. Côté maternel, sans surprise, le son de cloche est peu ou prou identique, puisqu’on y cultive une hostilité tout aussi franche vis-à-vis de l’envahissant riverain britannique. Au lieu de faire parler la poudre comme son époux, Kathleen, la mère de Brendan, préfère tisser de solides liens d’amitié avec Michael Collins, considéré comme l’une des figures de proue du mouvement indépendantiste entre 1916 et 1922. Par-dessus le marché, son oncle Peadar Kearny n’est autre que le célèbre auteur de l’hymne irlandais « Amhrán na bhFiann » (« La Chanson d’un soldat »). En somme, chez les Behan, la politique est une affaire de famille.

« Dès sa plus tendre enfance, le petit Brendan s’est vu plongé dans le bain républicain en étant élevé dans un esprit de révolte et d’opposition farouche à la Couronne d’Angleterre. »

Du haut de ses huit ans, notre rebelle en herbe rejoint en toute logique la Fianna Éireann, une structure fondée en 1909 pour sensibiliser la jeunesse à la cause nationaliste. À l’adolescence, il s’illustre en rédigeant ses tout premiers vers pour le journal de cette institution, The Voice of Young Ireland2. D’autres de ses poèmes incisifs, qui soulignent la paupérisation de la classe ouvrière et alpaguent les puissants capitaines d’industrie, sont par ailleurs publiés dans les colonnes du mensuel communiste The Workers’ Republic. Voilà un gamin qui n’a pas la langue dans sa poche. Il a beau n’avoir qu’une quinzaine d’années à l’époque, il affiche déjà un tempérament fougueux et bouillonnant, qui explique pourquoi il décide promptement d’intégrer l’IRA3. Une partie de cette organisation continue d’exiger la réunification et l’indépendance totale de l’île, amputée de six comtés appartenant à la province d’Ulster (qui forment l’Irlande du Nord à la suite du traité de Londres signé en décembre 1921). Pour tenter de faire plier le gouvernement du Royaume-Uni, elle orchestre une vaste campagne de sabotages et d’attentats à la bombe, baptisée « S-Plan », entre les mois de janvier 1939 et de mars 1940. Plusieurs centaines d’opérations sont effectuées sur l’ensemble du territoire anglais, ciblant des objectifs économiques et militaires à Londres, Manchester, Derry, Birmingham, Leicester, Blackpool, Coventry ou encore Southampton. Les volontaires rivalisent d’ardeur pour semer le chaos, sinon la terreur, de l’autre côté de la mer d’Irlande.

Le moment semble venu, pour l’intrépide Behan, de passer enfin de la parole aux actes. En décembre 1939, comptant lui aussi donner la mesure de son dévouement, il prend l’initiative de s’embarquer pour Liverpool avec une valise bourrée de matériel explosif. Son but : neutraliser les chantiers navals de la ville. Or, dans la patrie de Scotland Yard, les forces de police sont bien renseignées et plus que jamais sur leurs gardes. Raison pour laquelle elles parviennent sans difficulté à interpeller le jeune homme chez sa logeuse, juste avant qu’il ne mette son projet à exécution. Aussitôt mis au violon dans les locaux de la Sûreté de Lime Street, l’apprenti terroriste n’a plus qu’à ronger son frein dans l’attente de son jugement. Au vu du climat de tension qui règne en Grande-Bretagne, le pire est à craindre. Il lui paraît vain d’escompter l’indulgence des autorités judiciaires, sachant que certains de ses compatriotes écroués à cette période ont été condamnés à la peine de mort. En fin de compte, seuls son statut de mineur et l’échec de sa tentative lui permettent d’échapper à ce sort macabre, mais pas aux quatorze années de réclusion dont il écope au terme d’un procès expéditif.

[Bataille de Dublin, juillet 1922 | Topical Press Agency | Getty]

Si l’Irlande perd sur le coup une graine de combattant, elle gagnera par la suite un écrivain haut en couleur, qui relatera le récit de sa capture et de son incarcération en Angleterre dans Borstal Boy, paru en 1958 chez Hutchinson4. Ce témoignage constitue la première partie de son autobiographie, où l’on découvre un individu qui n’a pas le profil d’un dangereux fanatique et qui ne cherche pas davantage à se peindre en héros ou en martyr. Les insultes xénophobes que ses gardiens lui jettent au visage, les brimades qu’il subit de temps à autre, les altercations avec des codétenus pour des vétilles politiques ou religieuses, tout cela n’est pas tellement pour le surprendre dans un milieu carcéral où il sait d’emblée qu’il n’est pas le bienvenu. Après tout, en tant que partisan républicain et catholique, accusé d’avoir voulu perpétrer un attentat au nom de l’IRA, il ne s’attend pas à ce qu’on lui fasse la moindre haie d’honneur. Ces incidents n’entament pas sa profonde bonhomie, d’où le fait qu’il soit assez rare de relever des traces de haine ou d’animosité indélébiles dans ses propos. Est-ce parce qu’au cours des deux décennies qui séparent son emprisonnement de la rédaction de ce livre, beaucoup d’eau — mélangée, il est vrai, à de grandes quantités d’alcool fermenté — a coulé sous les ponts ? Peut-être bien…

D’autres raisons, complémentaires, peuvent être invoquées pour rendre compte de cette absence relative de fiel. Lors de son périple sous haute surveillance entre la prison de Walton, la maison d’arrêt pour délinquants de Feltham et le centre de redressement de Hollesley Bay, il constate que s’ils le chahutent quelquefois par malice ou défi, les pensionnaires de ces établissements ont eu les mêmes parents besogneux, goûté les mêmes plaisirs, joué aux mêmes jeux et fait les mêmes quatre cents coups que lui :

Ils pouvaient se moquer de l’Irlande ou du terrorisme, mais ça n’allait jamais bien loin et je n’étais jamais à court d’une repartie cinglante ou de quelque obscénité à l’occasion. […] Nous étions à peu de choses près du même milieu, que ce soit Dublin, Liverpool, Manchester, Glasgow ou Londres. Nos mères connaissaient toutes le mont-de-piété comme leur propre cuisine, engageant le lundi, dégageant le samedi. Nous avions tous connu le marchand de frites et la queue aux cinémas de quartier des samedis après-midi et les baignades dans le canal en été, et nous avions tous détalé devant les flics le long des voies de chemin de fer5.

« Si l’Irlande perd sur le coup une graine de combattant, elle gagnera par la suite un écrivain haut en couleur. »

Qu’ils s’appellent Joe Da Vinci, Charlie, Tulipe, Tom, Harty, Knowlesy, Jock ou le Rouquin, qu’ils soient escrocs, pickpockets, maquereaux ou arnaqueurs, qu’ils revendiquent fièrement leur ascendance anglaise, écossaise, galloise ou irlandaise, ces garnements n’en restent pas moins unis par leur sort commun et solidaires dans l’adversité. Tout fripons de Sa Majesté qu’ils sont, Brendan Behan voit d’abord en eux des frères de mistouille, mais aussi des compagnons au sens premier du terme, c’est-à-dire ceux avec qui il partage le régime de pain sec des prisons. Malgré l’enfermement et les privations, jamais il n’envisage cependant de noircir le trait pour faire pleurer dans les chaumières. Grande gueule, oui. Beau parleur, également. Affabulateur, un peu sur les bords (tout romancier tricote en partie le réel à sa guise). Mais pas misérabiliste pour un penny. Dieu l’en garde. Il se présente alors tel qu’il est, entier, sans essayer de coller au rôle de l’innocente victime, ni même à celui du militant jusqu’au-boutiste. Au moment de s’engager au service de l’IRA, il connaît d’avance les règles du jeu et n’est pas aveuglé par son idéalisme au point d’ignorer les risques encourus. Bien que téméraire, il n’est pas non plus extrémiste jusqu’à consentir à tous les sacrifices, comme en témoigne cette scène — d’une drôlerie théâtrale — qu’il nous livre sans une once de tartufferie. Absorbé par la lecture d’un roman d’Elizabeth Gaskell dans sa cellule de Walton, il est soudain dérangé par les vociférations d’un prévenu farouchement républicain nommé Callan :

Un formidable rugissement s’éleva de la cellule en dessous de la mienne :

– Vive la Réééépubliiiiiique ! rugit Callan.

Le diable t’emporte, toi et ta République, grognai-je dans mon lit.

Pourquoi ne se contente-t-il pas de se faire passer pour un martyr et ne me fiche-t-il pas la paix ? Mais peut-être qu’avec l’aide de la Sainte Mère de Dieu il mènera son combat tout seul, et ce sera tout à son honneur, naturellement, ce n’est pas moi qui dirai le contraire ; je leur dirai même là-bas, au pays, comment il a crié tout seul et manifesté pour la cause. Mais qu’il ne me mêle pas à ces histoires.

– Beee… han ! Bren… daaaaaaaaaan Bee… eeee… haaaan !

Ah, merde, tais-toi sale pouilleux, me dis-je en laissant tomber Cranford.

[…]

– Breeeeeeeeeeeeeennnnnnnnn… daaaaaaaaannnnnnn Beeeeeeeeeeeeee… hann ! lève-toi et crie avec moi !

Un bon coup de pied dans les couilles, voilà ce que tu mérites, grommelai-je, en sortant de mon lit. Et je restai un moment indécis, pieds nus et en chemise. Que Dieu me montre la voie, me dis-je.

– Viiiive la Républiiiiiique, Beeeehaaaaaaaan !

Bon, bon, très bien. Je criai discrètement dans le ventilateur « Vive la République ».

– Plus fooooort, j’entends rien… en… en… en ! répondit Callan.

– Je crie, dis-je à voix basse dans le ventilateur, mais les murs ont un mètre d’épaisseur ici.

– Bon ! T’es un braaaave. Viiiiive la Rééépubliiiiiiique !

– Vive la République, dis-je, mais encore plus bas dans le ventilateur. On vous emmerde. À bas l’Empire britannique, ajoutai-je en vitesse, car j’entendais des voix en dessous, et un bruit de clés à la porte de Callan6.

[Bataille de Dublin, juillet 1922 | Topical Press Agency | Getty]

Pas sûr que les cadres de l’IRA, pour les plus intransigeants d’entre eux, aient apprécié l’humour qui se dégage de ces pages. Un tel passage pose indirectement la question de son engagement politique, dont la sincérité7 pourrait être mise à mal par sa réaction pour le moins timorée. Lui qui s’apprêtait à commettre un attentat quelques mois plus tôt, comment en est-il venu apparemment à tourner le dos à ses pairs et à mettre ses principes en sourdine ? Il serait aisé de lui reprocher sa lâcheté ou son égoïsme, alors que d’autres de ses camarades luttèrent au prix de leur vie. Mais n’oublions pas un élément, tout à fait essentiel, avant de lui jeter la première pierre : incarcéré à seulement seize ans, ce gosse avait encore la vie devant lui. Sans renier ses actes, il estime qu’il est dans son intérêt immédiat de faire profil bas. À ce sujet, revenant sur l’exécution de Peter Barnes et de James McCormick, jugés responsables de la mort de cinq personnes après l’explosion d’une bombe dans le centre-ville de Coventry, il n’escamote pas les motivations qui lui font privilégier la retenue au fanatisme le plus inconditionnel :

J’étais là, tout seul, pensant à eux, les voyant monter à l’échafaud dans le petit matin, et cela ne m’inspirait pas. Cela inspirerait les foules au pays et à Madison Square Garden, où ils brûleraient l’Union Jack et voueraient l’Empire britannique aux feux de l’enfer, et le sang bouillirait dans les veines de tous ces braves. Le chant des Martyrs de Manchester sur l’air du chant de la Guerre civile américaine, Tramp, tramp, tramp, the boys are marching, jaillirait de dix mille gorges :

« Dieu sauve l’Irlande », criaient les héros.

« Dieu sauve l’Irlande » est notre cri de guerre.

Que nous mourions sur l’échafaud ou sur le champ de bataille,

Qu’importe, si c’est pour l’Irlande que nous tombons.

Non, cela ne m’inspirait pas. Je préférais survivre à ma condamnation et sortir de là pour me venger d’eux, plutôt que d’être battu à mort ou de devenir fou dans cette taule8.

« Pas sûr que les cadres de l’IRA, pour les plus intransigeants d’entre eux, aient apprécié l’humour qui se dégage de ces pages. »

Lucide, il se tient par conséquent à carreau et occupe ses journées comme le reste de ses camarades, dans l’indolence et la résignation. Il lit tout ce qui lui tombe sous la main, assiste aux offices religieux, confectionne des sacs postaux pour gratter une poignée de guinées et améliorer son quotidien, tout en se soumettant de bonne grâce aux tâches collectives (bêchage dans les vergers, travaux de peinture), qui lui offrent la possibilité de mettre le nez dehors et de voir un peu de verdure. À quelque chose malheur est bon. Quant au mal du pays, il ne semble pas le moins du monde en souffrir, tant sont infinies les allusions au folklore natal dans les poèmes et chansons qui constellent ses souvenirs. Il n’est pas à plaindre dans l’absolu, d’autant qu’il n’aura pas vraiment le temps de moisir sous les verrous. Sur les quatorze années de détention qu’il devait purger au départ, il n’en passera que trois en cabane, après avoir reçu un ordre d’expulsion des autorités britanniques. Relaxé en 1941, il est prié de quitter sur-le-champ l’Angleterre et de ne surtout pas y revenir.

Borstal Boy s’achève ainsi là où commence Confessions of an Irish Rebel, le second volet de son autobiographie paru en 1965 outre-Manche9. Autant le dire tout de suite : que le lecteur espérant feuilleter les mémoires d’un jeune homme rangé passe son chemin. Au cas où leur titre ne l’indiquerait pas de façon éclatante, ces « confessions » ne sont pas celles d’un repenti. Aiguillonné par ses dix-huit printemps, Brendan Behan compte bien rattraper le temps perdu et brûler la chandelle par les deux bouts. Et ça démarre fort ! On aurait pu supposer que ses précédents démêlés avec la justice lui eussent coupé l’envie de se réconcilier avec la politique, mais ce serait méconnaître le caractère irréductible du personnage. En 1942, au cours d’une manifestation commémorative dans le cimetière de Glasnevin, il digère mal la présence encombrante des pandores venus en marge du cortège pour coffrer trois membres suspects de l’IRA. Une telle provocation en entraînant une autre, il voit rouge et ne peut guère se contenir :

J’ai un sens de l’humour qui me porterait presque à rire à un enterrement, à condition que ce ne soit pas le mien. Mais mon humour me quitte dès que j’ai affaire à ces cochons de demeurés de la police, et je n’aspire plus qu’à les asticoter le plus possible selon l’intensité particulière de leur insolence. J’entonnai des chansons gaéliques, et de très subversives encore, et bientôt un tas d’autres types se joignirent à moi. Le barouf se déclencha comme nous revenions du cimetière. Ça a été aussi bref et gracieux que le galop d’un âne, mais pendant ces courts instants je crus vivre l’espace d’une vie entière et je ne devais jamais les oublier dans les années qui suivirent.

[Bataille de Dublin, 1922 | DR]

Le coup de filet musclé de la police dérape subitement en distribution de ramponneaux, lesquels pleuvent de part et d’autre, puis en échanges de tirs qui aboutissent à la mort de deux officiers et à l’arrestation des fauteurs de troubles — plus nombreux que prévu. Pour l’impénitent Behan, dont l’intervention dans cette rixe ne s’est pas limitée à siffler quelques refrains frondeurs, cela signifie la case prison. Ce n’est ni la première fois, comme on l’a vu plus haut, ni la dernière. Heureusement, son histoire ne s’arrête pas sur cet épisode fâcheux. Quatre ans après l’incident de Glasnevin, bénéficiant d’une amnistie appliquée à l’ensemble des républicains, il retrouve sa chère liberté10. À la froideur des murs de sa cellule succède très vite la chaleur des bars où il aime depuis toujours se goberger. Il faut se rendre au moins une fois dans une taverne irlandaise, si possible à la tombée de la nuit et par une journée glaciale d’hiver, pour savourer l’accueillante moiteur du lieu, l’odeur unique des briques de tourbe qui bourdonnent dans la cheminée, la cordialité intrinsèque des pratiques. Les Irlandais, comme chacun sait, sont un peuple de joviaux buveurs. Dans cet espace où l’on est invité à laisser sa mauvaise humeur sur le pas de la porte, Brendan Behan renoue avec ses coéquipiers de bamboche et ses petites habitudes.

C’est souvent là, dans l’ivresse et l’allégresse générales, qu’il se sent le plus à l’aise pour narrer ses hauts faits. Aussi dense soit-elle, la bière ne nourrit pas son homme pour autant. Bien obligé de se retrousser les manches par la faute des premiers habitants de l’Éden, il gagne plus ou moins correctement sa vie en écrivant dans des journaux comme l’Irish Press, qui a pour rédacteur littéraire l’une de ses vieilles connaissances de l’IRA. Ce métier n’est pas le plus rédhibitoire, il en convient volontiers, mais il trouve systématiquement mieux à faire : « On dit que les gens s’habituent au dur labeur aussi facilement qu’à la boisson, mais je n’ai jamais été de cet avis. J’ai tendance à adopter une attitude méprisante en face d’un travail quelconque11. » Un exemple parmi d’autres : tandis qu’il se dirige sans entrain vers la bourse du travail sur les exhortations de sa pauvre mère, la rencontre d’un groupe d’amis en partance pour la France suffit à le convaincre de les accompagner. Ce voyage imprévu sera pour lui l’occasion de baguenauder dans le Paris d’après-guerre et de fréquenter des personnalités telles que Samuel Beckett ou Albert Camus12.

« Il devient également peintre en bâtiment, comme son père et son grand-père avant lui. »

Il est ainsi fait, Brendan, têtu comme une mule, tout en extravagance et en paradoxes, aussi libre et volage que l’air. Personne n’est en position de lui dicter sa conduite — et mal inspiré serait celui qui s’y risquerait ! Outre des articles de presse, il rédige des textes licencieux sous pseudonyme, compose des poèmes et des pièces dont certaines sont diffusées à la radio. Il devient également peintre en bâtiment, comme son père et son grand-père avant lui. Il n’ose pas l’admettre, mais c’est bel et bien dans la peinture qu’il donne le meilleur de lui-même. Celle qui se manie non pas avec un pinceau, encore qu’il ne soit pas le plus maladroit dans cet exercice, mais avec des mots. Il ne se contente pas d’écrire platement ou de décrire paresseusement, il croque, enlumine, réchampit, ripoline, caricature et colorie avec doigté, en utilisant pour cela toutes les nuances de sa palette d’artiste. D’un détail saisi sur le vif, il réussit à brosser un portrait chatoyant, à composer une scène à la fois vivante et inoubliable. Il n’y a qu’à lire les pages qui vont suivre pour prendre la mesure de son talent.

La considération puis le succès finissent d’ailleurs par arriver, tout comme de sérieux troubles d’ordre glycémique. Inéluctablement, alcool et diabète n’étant pas réputés pour faire bon ménage, l’excès de breuvage aura raison de lui à 41 ans. Ce n’est certes pas un âge pour calancher, mais on n’a rien sans rien. Cela dit, blagueur comme lui seul avait le don de l’être, il s’affaissa dans le bar dublinois de Harbour Lights, sans doute en prononçant Sláinte Mhaith (santé !) dans son dernier soupir.

Préface d’Édouard Jacquemoud à Confessions d’un rebelle irlandais, de Brendan Benhan, publié aux éditions L’Échappée en 2021

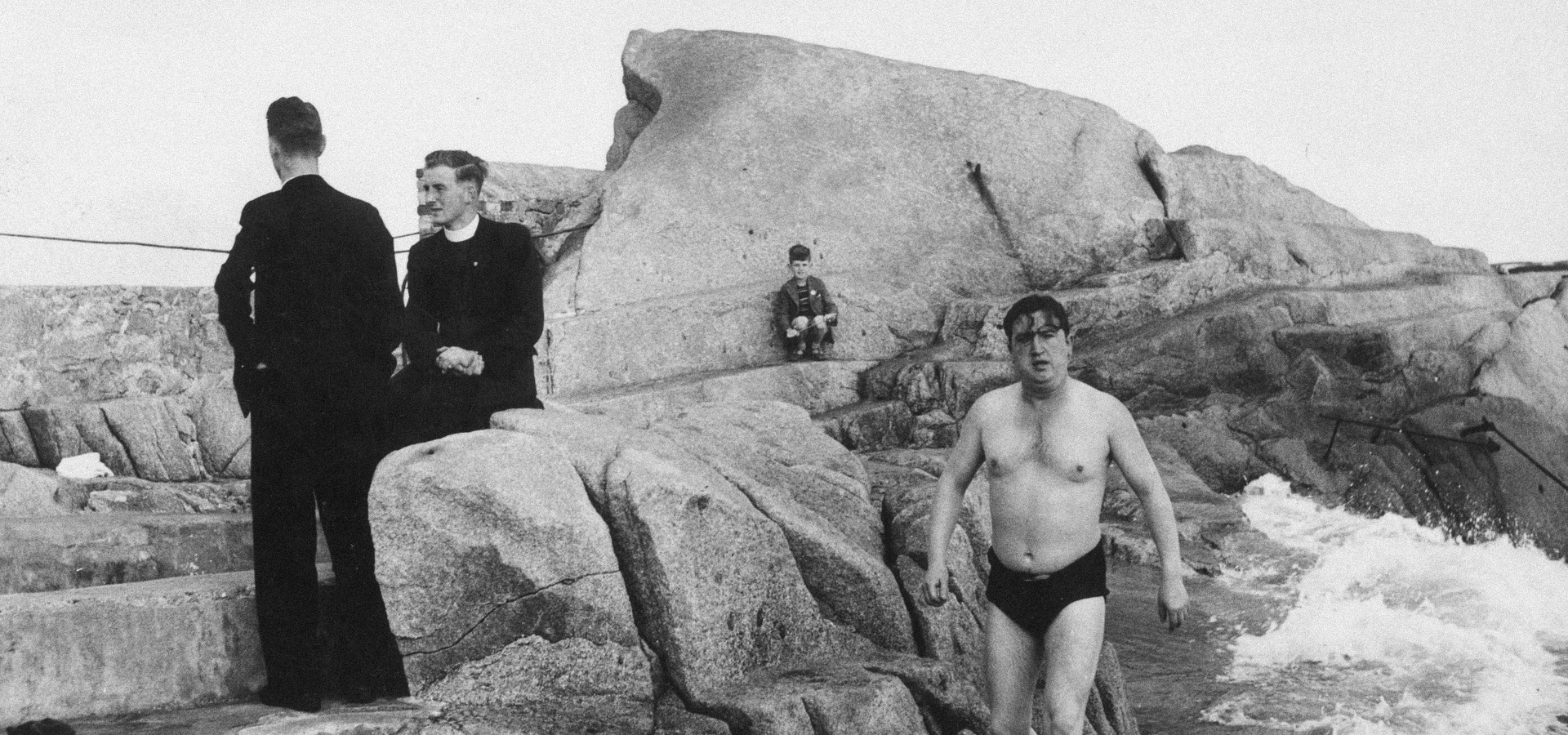

Photographie de bannière : Bendan Behan en 1952 | Daniel Farson

- Aux dires de l’auteur lui-même, le patronyme Behan (Ó Beacháin dans sa forme irlandaise) signifie « celui qui prend soin des abeilles ». Faut-il voir dans cette étymologie l’indice d’une prédisposition à la bienveillance.[↩]

- Ainsi qu’en manifestant un intérêt précoce pour la boisson… En 1934, à l’occasion d’une cérémonie en l’honneur du héros patriotique Wolfe Tone (1763-1798), le garçonnet est durement sanctionné par la direction de la Fianna Éireann après avoir été surpris en état d’ébriété dans un pub, où il s’était rendu pour se « rafraîchir le gosier ».[↩]

- Il fut formé aux méthodes de la guérilla dans le camp d’entraînement secret de Killiney Castle, situé au sud de Dublin.[↩]

- Traduit en français sous le titre : Un peuple partisan, Gallimard, 1960.[↩]

- Ibid., p. 244.[↩]

- Ibid., p. 143.[↩]

- Certains idéologues azimutés parleraient aujourd’hui de « pureté »…[↩]

- Brendan Behan, Un peuple partisan, op. cit., p. 140-141.[↩]

- Traduit pour la première fois en français sous le titre : Confessions d’un rebelle irlandais, Gallimard, 1986. L’édition anglaise fut publiée un an après la mort de l’auteur, grâce à la patience de son éditrice Rae Jeffs.[↩]

- À l’origine, sa peine était fixée à quatorze ans de prison.[↩]

- Brendan Behan, Confessions d’un rebelle irlandais, op. cit., p. 161.[↩]

- Il n’est pas jusqu’à l’incurable bonapartiste Armand Fèvre, dingo mythique du quartier de Saint-Germain-des-Prés, qu’il n’ait croisé sur sa route. On lira avec plaisir la description croustillante qu’en donne Olivier Bailly dans Monsieur Bob, Stock, 2009, p. 56-60.[↩]

REBONDS

☰ Lire notre traduction de l’entretien de Daniel Finn : « Relire l’histoire de l’IRA », décembre 2022

☰ Lire notre traduction « Constance Markievicz, socialiste irlandaise », David Swanson, décembre 2022