Entretien inédit pour le site de Ballast

« L’artiste, tel un scarabée, se nourrit de la merde du monde pour lequel il œuvre ». Quelque part en haut d’une tour, au fond d’un couloir, dans le bureau du directeur du théâtre de la Colline, autour d’un café. Le dramaturge, né en 1968 à une trentaine de kilomètres de Beyrouth, marque d’ores et déjà le théâtre francophone, fort, depuis les années 1990, de sa trilogie Le Sang des promesses. Littoral, premier opus, porte son titre au singulier ; la suite s’avancera toujours au pluriel : Incendies, Forêts, Ciels, Rêves, Seuls, Sœurs. Puis, plus tard, reprenant Sophocle : Des femmes, Des héros, Des mourants. L’homme récolte les traces laissées par une enfance arrachée à son Liban en guerre ; l’exil est un pays et les choses importantes s’écrivent par effraction — c’est lui qui le dit. Il publia en 2012 le roman Anima : une rupture, dans son œuvre ; une détonation, dans le bourdonnement de la fiction contemporaine : texte polyphonique et brutal où insectes, chats, chiens, serpents, chevaux ou rats content le chemin tortueux, sur le sol nord-américain, d’un homme à la recherche du meurtrier et du violeur de sa femme. « Les bêtes gardent les yeux ouverts », rappela Mouawad. Et les animaux d’observer les humains tout au long de ses pages — qui tracent le fil de la présente rencontre —, sentant leurs odeurs, décrivant leurs gestes et leurs rituels : alors se brouille l’humanité.

Vous avez, dans Anima, donné voix à l’un des plus beaux personnages de la littérature : un loup. Dans votre roman, qui affiche parfois une grande violence, cet animal éponge l’horreur et réinsuffle de l’espoir. Pourquoi ce choix ?

(Long silence) Je pense qu’il y a dans le regard que je porte sur les animaux, en particulier sur les animaux solitaires, une distance que je projette — comme s’il y avait une absence totale de jugement ou de morale. Une distance qui n’est pas un recul ni une indifférence : c’est comme si, à la place de la morale, il y avait une affection instinctive envers ceux qui portent une sincérité. Dans ce roman, ce qui fait en sorte que cet animal s’attache à cet homme, c’est qu’il sent profondément qu’à l’époque de la naïveté de l’enfance, quand l’homme était encore simplement dans l’ouverture au monde — et tout enfant qui vient est ouvert au monde, dans un total désir du monde, dans une acceptation, dans une sorte d’amour du monde qui n’est pas de la naïveté, plutôt une conviction que le monde est grand, que la vie est une aventure merveilleuse et qu’il ne peut pas se douter que le mal existe, cette conviction a été, de manière trop brutale, renversée. À ce moment-là, la conscience humaine porte en elle une mélancolie à jamais marquée. J’ai le sentiment que ces animaux solitaires, qui sont eux-mêmes des animaux unanimement « inquiétants », perçoivent tout ça… et pour une raison un peu fantasmée que je ne peux pas m’expliquer, j’ai le sentiment qu’une sorte d’amitié peut naître entre ces animaux, qui sont les « méchants » dans la littérature, et ces êtres profondément blessés. Lorsqu’ils se rencontrent, l’animal reconnaît la fraternité plus que l’homme, qui n’a plus ce flair-là. Mais ce que je vous dis, c’est une tentative pour répondre à la question… En me la posant, vous m’obligez à rationaliser quelque chose que je n’avais pas rationalisé du tout, qui n’était qu’un instinct d’écriture auquel je n’avais jamais réfléchi réellement. Ce n’est que maintenant que l’instinct prend l’ascenseur et monte au cerveau. Dans ma réponse, il faut donc en prendre et en laisser…

Pour un lecteur régulier, il y a un travail de cartographe à effectuer dans votre œuvre. Beaucoup de rebonds, de motifs récurrents. Ce loup-chien pourrait par exemple se rattacher au personnage de Lou, dans Forêts, ou à la chienne de votre adaptation de Phèdre. Ou cette phrase qui se retrouve dans le chœur des Femmes, par la voix de Bertrand Cantat, ainsi que dans les pensées d’un cheval d’Anima. Mais aussi la jeunesse de vos héros, leur nom qui commence toujours par « W », ce scarabée kafkaïen sur la main d’un personnage croisé ailleurs… Vers où avance-t-on, au juste ?

« C’est comme si, à la place de la morale, il y avait une affection instinctive envers ceux qui portent une sincérité. »

Votre question me ramène à une autre, très simple : pourquoi je ne meurs pas ? Il y a cette conviction que j’avais du monde, enfant, une conviction retournée, renversée… À partir du moment où je réalise que le monde ne m’intéresse plus parce qu’il n’est pas ce que j’étais convaincu qu’il était — et qui me passionnait : un monde bon, beau… —, à partir du moment où je réalise que ce n’est pas ça, le monde…. En général, quand les choses ne sont pas comme vous le souhaitez, vous pouvez partir. On vous invite à une fête ; vous vous préparez, vous entrez dans la fête en vous disant que ce sera super mais ce n’est pas le cas : vous vous faites chier. Vous vous en allez. On va dire, d’une certaine façon, que vous mourrez à cet endroit. De manière plus globale : pourquoi on ne meurt pas, à partir du moment où la vie ne correspond pas au contrat de départ ? Peut-être parce que dans cet endroit où vous choisissez de rester, au milieu de la confusion, au milieu de cette fête qui vous donne envie de vous en aller, vous réalisez qu’il y a, dans un coin de la maison, une petite marque sur le mur qui trahit qu’il y avait un tableau accroché à cet endroit. Il n’y a plus le tableau mais juste la marque. Vous réalisez que quelqu’un avait accroché un tableau : il y reste une trace. Vous vous arrêtez et trois ou quatre inconnus se joignent à vous, pour regarder la marque sur le mur, pour vous interroger. Et en regardant de très près, vous retrouvez l’image qu’il y avait sur le tableau.

Dans cette fête qui ne vous intéresse pas du tout, vous vous retrouvez avec quelques personnes — un petit nombre — à essayer de retrouver un tableau perdu pour reconstituer quelque chose qui va tout simplement se remettre à exister. Tout ça pour qu’à la fin vous puissiez écrire une phrase, dans la petite trace blanche rectangulaire laissée sur le mur : « Ici, il y avait un tableau qui représentait quelque chose, peint par une personne. » Vous écrivez un petit texte qui se met à être la mémoire relative — et peut-être imaginaire — de ce que pouvait être ce tableau à jamais disparu, afin que quelqu’un d’autre, lors d’une nouvelle fête, qui ressentira ce que vous avez ressenti, pourra se dire en voyant la trace : « Quelqu’un est passé. » Et poursuivra l’enquête… Il y a quelque chose, à ce moment, de rassemblé autour d’une trace qui témoigne que ce monde qu’on avait en tête existe, aurait existé, peut exister, existe encore. Et, ensemble, il faut le refaire. Et de plus en plus préciser, d’œuvre en œuvre, de pièce en pièce, de rencontre en rencontre, ce qu’était cette ancienne trace sur le mur.

Cette image de la « trace » est récurrente chez quelques auteurs des Antilles, comme Édouard Glissant ou Patrick Chamoiseau. Ils avancent que les vainqueurs ont les monuments ou les discours quand les vaincus ont les traces — leur littérature du Tout-Monde et leur réflexion sur la Relation s’y ancrent…

Oui, c’est très beau… Je viens d’une histoire qui ne se raconte pas — non pas parce qu’elle est difficile à raconter, mais parce qu’elle refuse de se raconter. Je viens d’une culture qui ne veut pas raconter son histoire et ne veut qu’être fière, tout en ayant et les preuves, et les traces ! Je viens d’une culture qui refuse de regarder ce dont elle ne peut être fière. Cette réalité crée une schizophrénie, une folie. Dans cette obsession de la trace, il y a aussi une grande rage, une colère — quelque chose qui part, en tout cas, de là. Et qui consiste à nommer tout haut les hontes que d’autres voudraient faire exister comme des délires. « Non, nous n’avons rien fait, nous sommes des gens très bien, il n’y a pas eu de guerre, ce n’était pas nous… » C’est aussi de l’ordre du combat.

D’où cette nécessité, chez vous, d’écrire sur ceux « qu’on vous a appris à détester »… Est-ce que l’exil, c’est aussi écrire avec la conscience d’avoir quatre yeux, en quelque sorte ?

« Je viens d’une culture qui refuse de regarder ce dont elle ne peut être fière. Cette réalité crée une schizophrénie. Dans cette obsession de la trace, il y a aussi une grande rage, une colère. »

C’est presque devenu ontologique, chez moi. Depuis toujours, j’écris d’un territoire qui n’est pas le mien, pas celui où je suis né et où j’ai grandi. Mais ce que j’écris concerne, pourtant, toujours ce territoire… Dany Laferrière peut écrire à Montréal ; il sera lu en Haïti. Et Glissant sera également lu aux Antilles. Mais le théâtre, ce n’est pas pareil : les Libanais ne vont pas prendre un billet d’avion pour être présents. Mais vous n’êtes pas seul en exil : les acteurs avec qui vous travaillez ne sont pas libanais. Le scénographe travaille sur une pièce où il est question de paysages dans lesquels il fait, au plus froid, 10°, qu’il réfléchit d’un pays où l’hiver peut atteindre – 35°. Donc personne n’est « chez lui ». Des acteurs jouent dans une pièce que j’ai écrite et qui fait référence à un lieu qu’ils ne connaissent pas… C’est un exil protéiforme. D’autant plus protéiforme que j’ai la sensation que les différentes périodes géographiques de ma vie — Liban, Paris, Québec, Paris — sont séquencées : 9 ans, puis de 9 à 14, puis de 14 à 37, puis de 37 jusqu’à 47… Toute la partie québécoise, pourtant longue, est devenue un peu fictionnelle — peut-être parce que je n’y vais plus. J’ai des difficultés à me dire que j’ai vécu au Québec. Et quand j’y étais, j’avais des difficultés à me dire que j’étais né au Liban : ça me paraissait tellement absurde, tant le réel était déconnecté de la mémoire. C’est comme si, dans la ligne du temps, qui est la ligne de votre vie, vous aviez des fragments qui se détachaient et commençaient à flotter dans l’air. Des périodes de votre vie s’exilent de votre chronologie personnelle ; en s’exilant, elles deviennent de la fiction. Vous avez des mémoires, des photos, votre sœur qui vous parle de vous petit… Le mot « exil » n’est pas un moule, c’est un objet protéiforme, qui bouge et se fixe à, mettons, zéro degré. En le mettant sur une plaque de glace, il devient A. La plaque de glace, c’est quoi ? Le temps T, qui est la glace. Demain, vous me poseriez la même question. Quand vous serez partie, le mot exil va repartir.

La chanteuse Lhasa disait que l’exil prenait plus de place selon certains jours. Elle appuyait également cette notion de mouvement… Il faudrait vous demander « Comment va votre exil, aujourd’hui ? » !

C’est à peu près ça ! Ou comment le raconter, aujourd’hui ? Si on devait le mettre sur une plaque de glace, il aurait quelle forme ?

Revenons à Anima. Contrairement à votre travail théâtral, dans lequel vous faites de la guerre un décor plus « universel » dont il ne reste plus que la moelle (sans dates ni géographie précise), tout ce road-trip est situé : tous les lieux sont nommés et les époques dites. Pourquoi cette bascule ?

Là, vous tenez un chemin réel. Aujourd’hui, je serais incapable d’écrire une pièce sans nommer les lieux. Lorsque j’ai commencé Le Sang des promesses, j’étais dans un moment où je faisais face au fait que personne ne voulait raconter cette guerre [du Liban, ndlr]. J’étais aussi dans cet état : dans l’impossibilité de la nommer. En ne la nommant pas, elle est devenue innommable : ça raconte aussi une forme d’amnésie. Mais il était hors de question pour moi de rester dans cette amnésie. Dans Seuls, je prononce le mot « Liban » une fois. Et je parle un peu en arabe…

Dans Incendies, vous ne nommez pas la Palestine ?

Non, non, non. Il n’y a rien. Ni dans Littoral, ni dans Incendies. Seulement dans Seuls. Dans Ciels, je suis plus précis. Mais en effet, la bascule se fait avec Anima et Sœurs. Aujourd’hui, je peux nommer les choses — et je sais pourquoi. Je ne nomme pas pour informer mais pour accuser et impliquer. Avant, je ne pouvais pas le faire ; je n’étais pas assez en « position du dossier », pour parler en termes juridiques. Je n’avais pas les preuves. Mais en écrivant Littoral, Incendies, en allant dans Forêts — qui est une pièce qui n’est pas moyen-orientale mais plus européenne —, j’ai réalisé que, dans l’histoire européenne, on parvenait à nommer parce que le travail européen avait eu lieu : les Allemands ont fait leur travail. Les Français ont fait le travail. Pas parfaitement, mais il a été tenté. J’ai réalisé que je pouvais, après ça, commencer à nommer. Et je l’ai fait, presque comme une accusation. Accusés, levez-vous ! Vous êtes chrétiens maronites, israéliens, palestiniens, chiites, sunnites, druzes… Je sais pourquoi et comment je le dis, et qui le formule, et de quelle manière je le fais entendre. C’est évidemment beaucoup plus engageant pour la personne qui parle. Mais je maintiens la poésie : le mot « israélien » reste un poème. Pas un espace bêtement documentaire. Pas le lieu de l’essai, ce n’est pas ça.

Le livre met donc des mots sur des tabous concrets ; Anima ne ferme pas, mais cible… et évacue quelque peu l’universel de vos précédents écrits. Quelle fut sa réception au Québec ?

« La connaissance par les médias provoque une diminution de la valeur du monde intérieur des individus. Plus vous vous informez seulement par les médias et plus vous augmentez votre rapport à l’extérieur et diminuez votre rapport à l’intérieur. »

Je ne sais pas. (long silence) Depuis 2011, je ne suis plus ce qu’il se passe dans le monde et je ne lis pas les journaux. Je n’ouvre pas Internet, je ne regarde même pas en passant la première page de la presse. Les informations arrivent de toutes les manières, puisque les gens sont convaincus que je suis au courant de ce qu’il se passe : on me parle de l’élection de Trump… mais je ne savais même pas qu’il avait été élu ! N’ayant aucune connaissance médiatique du monde, j’en ai encore moins sur la réception des spectacles, des livres. Rien.

Vous clamez avoir le droit d’écrire « à partir du sensible », non de la théorie, mais « là où les sensations vont être les plus fortes » : comment cela marche-t-il lorsqu’il s’agit de composer un livre aussi ancré dans l’époque que l’est Anima ?

Regardez. (Il se tourne vers sa bibliothèque, à droite de son bureau) Ça, c’est la carte de la Palestine ; ça, c’est celle de Jérusalem ; ça, c’est la carte de la Syrie ; la carte du Liban. Ici, c’est un livre sur les questions de l’eau au Moyen-Orient. Ici, seulement la question de l’eau à Jérusalem. L’eau dans le monde arabe. L’eau au Proche-Orient. Un livre sur la stratégie politique de l’eau. Un livre général sur l’eau. Un livre sur l’eau dans le monde. Un atlas géologique d’Israël datant de 2013. Celui-ci est sur la question de la crise dans cette région jusqu’en 2014. La Maladie de l’Islam… Un autre sur les soufis. Un DVD sur les chamanes. Le meilleur livre qui ait été écrit sur l’histoire du Prophète. Un très bon documentaire sur le Coran, etc. De ce côté, on parle des chiites. Henry Corbin, l’un des meilleurs connaisseurs du monde chiite et iranien. Je reviens au Liban : le Hezbollah, les maronites… Ce livre, qui dresse un historique sur la manière dont on est passé de la compréhension du Monde selon Aristote jusqu’à la génétique aujourd’hui. C’est un livre d’introduction, qui est le premier que je lis sur la génétique. Je ne lis pas ça pour me faire plaisir, mais bien parce que je suis en train de travailler sur ces questions. Toute l’étagère du bas, ce ne sont que des dictionnaires. Les librairies existent : je n’ai pas besoin d’autre chose. (Il prend un livre, en lit la quatrième de couverture.) « Jean-Jacques Kupiec est un biologiste et épistémologique français… » S’il y a des choses que je ne comprends pas, je vais faire comme vous : contacter l’auteur, lui poser des questions et l’enregistrer. Je trouve que la connaissance par les médias provoque une diminution de la valeur du monde intérieur des individus. Plus vous vous informez seulement par les médias et plus vous augmentez votre rapport à l’extérieur et diminuez votre rapport à l’intérieur. Au fond, vous n’avez plus de vie intérieure : c’est aussi simple que ça. Car les médias, comme communication, sont forcément vers l’extérieur. J’ai accepté de faire l’entrevue avec votre revue pour la manière dont elle est portée. J’en avais d’abord discuté avec Dorothée [son attachée de presse, ndlr] très longtemps : la faire ou de ne pas la faire ? C’est important. Car il y a des personnes très sérieuses, qui font le travail d’une vie en écrivant trois livres extraordinaires sur une question, qu’on interroge peu. Je préfère les lire, eux, plutôt que le journaliste. Sur la Syrie, comme sur l’actualité… Je lis des livres de gens qui y sont allés. Je me sens libéré de tous les faits divers comme de la météo et de beaucoup de parasitages.

Une scène du roman se dessine comme un grand tableau : celle où les chevaux, tous destinés à l’abattoir, sont libérés d’un camion par le héros, caché parmi eux pour passer la frontière entre le Canada et les États-Unis. Ils sont sur une aire d’autoroute et sont littéralement « consumés » par la liberté en un rien de temps. Pouvez-vous revenir sur l’écriture de ces pages ?

Quand je travaillais sur Anima, à chaque fois que j’abordais un animal, c’était beaucoup de lectures sur lui et son anatomie. Par exemple, l’araignée a huit yeux mais elle voit à peine. Elle n’a pas d’oreilles : comment peut-elle entendre ? Comment une chauve-souris fonctionne ? Comment, dans un second temps, extrapoler pour arriver à la poésie, mais sans dénaturer l’animal, en le respectant ? Il y avait des animaux qui étaient plus difficiles que d’autres. D’évidence, pour le chat, j’avais beaucoup plus de documentation accessible que sur la coccinelle. Vous aurez trois étagères sur le chat dans une librairie, et parfois un chapitre à l’intérieur d’un livre sur la coccinelle. Pour le cheval, finalement, il y en avait beaucoup. L’histoire avec le cheval est une histoire d’amitié. Un peu comme avec le chien, mais avec une dimension supplémentaire : le cheval a sauvé l’humanité. C’est un animal qui aidait à tout — au transport, au travail, pas seulement à monter dessus. Le cheval a aidé et a sauvé l’homme. Donc il y a un quelque chose de très émotif qui apparaît tout de suite. Les images d’abattoirs des chevaux, c’est réellement une trahison effroyable. Ce n’est pas, pour cette raison, comme avec les cochons et les vaches. À partir du moment où, jouant le jeu de l’anthropomorphisme, de l’amitié, en me projetant dans l’esprit d’un cheval qui découvre la lâcheté et le sentiment d’abandon qu’il pouvait ressentir, je me suis aperçu qu’il me fallait parler de ça.

« L’histoire avec le cheval est une histoire d’amitié. C’est un animal qui aidait à tout — au transport, au travail, pas seulement à monter dessus. Le cheval a aidé et a sauvé l’homme. Les images d’abattoirs des chevaux, c’est réellement une trahison effroyable. »

Je mets mon personnage dans ce camion et j’écris trois chapitres sur les chevaux. C’est la seule fois que je fais ça, dans le roman — le même épisode raconté par trois chevaux différents, et à chaque fois une sorte de pénétration dans l’émotion et la reconnaissance de l’abandon de l’un par l’autre. Et le souvenir de ces chevaux héroïques, que j’évoque : l’âne de Buridan, les chevaux ailés… Où sont-ils dans ce camion ? Les chevaux ressentant le même abandon que nous pouvons ressentir vis-à-vis des dieux, qui nous ont abandonnés. Les chevaux héroïques ne viendront pas les sauver. Au milieu de tout ça, l’homme qui délibère, détache les liens et ouvre. Là, il me fallait changer de point de vue et trouver une vision générale : d’où le balbuzard — l’oiseau qui a le regard le plus perçant. Ça m’amusait de me retrouver tout en haut et de pouvoir faire toute la description de cette réalité : « Mieux vaut la mort que l’humiliation. » Mieux vaut la liberté, mieux vaut la lumière que n’importe quoi d’autre. Et ce carnage, entre voitures, accidents, qui est une conséquence réelle à l’acte de Wahhch [le personnage principal, ndlr] : au moment où il lâche les chevaux hors du camion, sur l’aire d’autoroute, il fout le bordel. L’oiseau n’entre pas dans tous les détails de ce moment ; il y a probablement des morts humaines mais il ne s’y intéresse pas, il regarde celui qui fuit. Cette scène, c’est comme s’il y avait une sorte de justice, un peu étonnante, due au hasard. Les hommes eux-mêmes sont pris à l’intérieur de cette machine épouvantable et effroyable. En écrivant ça, j’étais ramené aux images de la Shoah, forcément : le transport des bêtes, l’industrialisation de la mort. Et les phrases venaient parfois facilement. Sur le chapitre des cochons, notamment : « Ils nous ont séparés de nos familles, de nos petits, ils vont nous jeter. » Cette scène, quand je l’ai écrite, j’ai pensé à ce que les nazis avaient fait aux Juifs, aux Tziganes et aux homosexuels — mais surtout aux Juifs. Ils ont fait ça. Les images étaient immédiates.

Avez-vous lu alors des choses sur l’univers concentrationnaire ?

Je n’ai pas vraiment voulu m’en approcher. Ou seulement par l’ouvrage d’Élisabeth de Fontenay et son Silence des bêtes. La profondeur de l’association m’est apparue en la lisant. Elle ne formule pas l’association mais la travaille sur mille pages. Ça a été un livre très important, qui m’a accompagné tout le long de l’écriture.

L’écrivain spécialiste du bouddhisme khmer, François Bizot, avait formulé ce lien dans le Silence du bourreau : « L’esclavage, qui convulsait l’humanité depuis la préhistoire, avait tiré parti de l’usage qu’on faisait des bestiaux, au même titre que les crimes de masse avaient calqué leur procédures sur celles des abattoirs. Un lien se construisait peu à peu dans mon esprit entre ces deux phénomènes. Comment ne pas croire que l’un fut la conséquence de l’autre ? Il est des forfaits qui touchent le monde dans son ensemble, dans sa structure, dans sa raison d’être. » Votre travail dit aussi que nous pouvons être le bourreau. Est-ce pensable, comme réalité ?

(Il montre une tasse, sur la table.) Cette tasse, vous voyez, fait une ombre. Si elle tombe, il n’y a plus d’ombre : donc ce qui est dans l’ombre disparaît. C’est un peu ce qu’en ce moment nous tentons de maintenir debout : la société, la démocratie, le sentiment d’une justice indépendante. Mais ça crée une ombre, et dans cette ombre il y a un refoulement très fort de tas de gens qui se sentent écrasés par ce système. Il suffit que cette chose tombe pour que tout ce refoulement surgisse. Donc, les « bourreaux »… Peut-être vous ou moi qui sommes dans cette ombre, et qui l’ignorons. Il est possible qu’un événement important puisse cliver la société et opposer les gens et nous mettre dans une position telle que nous allons réellement désirer la disparition de l’autre — réellement, parce que l’injustice nous débordera. Et tout ce que vous aurez écrit dans votre journal n’aura plus aucune importance.

Votre travail s’échine pourtant à redonner de l’humanité à ces « monstres »…

En tout cas, à dire que ce ne sont pas des monstres.

Comment appréhendez-vous ce terme, « humanité », utilisé à tout va ?

Presque comme un terme lié à la notion du vivant, que nous partageons avec les plantes et les animaux. Si, demain, on trouvait une fourmi sur Mars, ce serait une révolution majeure ! Même la trouvaille d’une cellule ferait une révolution absolument majeure. On ne nous le dirait pas, les gens paniqueraient ! Tout ça pour pour vous dire que le vivant est circonstanciel. On n’est pas épatés de voir du sable sur Mars ; l’eau, un peu plus. Une fourmi sur Terre ne nous épate pas, mais découvrez une fourmi sur la lune et ça deviendra épouvantable ! (rires) Ça signifie qu’on considère la fourmi comme du vivant ! Le fait d’être animé, l’animalité, c’est du vivant. Cela me ramène à cette réalité : je vois bien que dans vingt ou trente ans, on sera tous obligés d’être végétariens. Pour des questions, déjà, de pollution : un cheptel de moutons en Australie est polluant. On ne peut plus continuer comme on le fait. De la même manière qu’on ne peut plus fumer dans les restaurants ou les bars, on va interdire les viandes dans la vie privée, dans trente ans. Mais si je me place dans une posture éthique, c’est-à-dire être végétarien parce que l’animal est vivant et que la manière dont il est mis à mort est intolérable : peut-on manger des plantes ? mais si on découvrait demain que les végétaux sont sensibles ? alors comment se nourrir ? Le seul animal capable de vivre sans détruire pour se nourrir est l’abeille. En se nourrissant, elle produit de la vie — ce qui est loin d’être notre cas. Peu importe ce que l’on mange, de la laitue, un yaourt, du café : il a fallu l’arracher, il a fallu séparer et détruire. Dès lors, la question qui se pose à nous est celle de la conscience : sois conscient de la destruction nécessaire pour que tu puisses vivre. Mais alors : comment le faire sans en tirer profit ? Tu ne crées pas d’entreprise pour gagner de l’argent en abattant des bêtes. Mais c’est aussi pour cela que je suis plus réfractaire quand on parle de manière plus dogmatique… J’ai plus de relations avec le type chez qui je vais acheter de la viande, parce qu’il aime ses vaches, les conduit à l’abattoir, me vend une viande dont il connaissait la bête… je sais ce que je mange. Je sais qui je mange.

Mais ceux qui mangent des animaux ne sont, pour la plupart, pas capables de faire face à leur mort et leurs souffrances. Il n’y a donc, pour notre espèce, plus rien de « naturel » à se nourrir d’autres animaux…

« Peu importe ce que l’on mange, de la laitue, un yaourt, du café : il a fallu l’arracher, il a fallu séparer et détruire. Dès lors, la question qui se pose à nous est celle de la conscience : sois conscient de la destruction nécessaire pour que tu puisses vivre. »

Absolument. C’est une question d’éducation. J’ai deux enfants et je les emmène à la ferme pour aller chercher la viande qu’ils mangent afin qu’ils comprennent que la viande ne pousse pas sur un arbre. En supermarché, la viande s’achète et se consomme comme n’importe quel bien ; l’enfant ne fera pas l’extrapolation de se dire que le steak était dans un corps vivant qui a été abattu. « Je mange du vivant. » Il ne le sait pas. Il ne fera pas le lien avec Bambi. Pousser les enfants à faire le lien entre l’amour qu’ils ressentent pour les animaux et la viande qu’ils mangent, c’est déjà le début. Mais je n’ai, aujourd’hui, pour autant pas envie d’imposer le régime végétarien à mes enfants. Quand j’ai écrit Anima, beaucoup de gens ont pensé que j’étais végétarien…

Il est pourtant difficile de vous imaginer végétarien à la lecture de certains passages. Pardonnez cette transition qui n’en est pas une : vous avez déclaré que vous écrivez en langue française mais que votre rythme est arabe. Et vous ne pourriez pas être un poète…

Lorsque je parle de poésie, je parle de lui, de lui, de lui et de lui… (Il montre des ouvrages de Rimbaud, René Daumal, Lautréamont et Georges Trakl.) Je parle de cette poésie précise parce qu’elle lie l’abstraction de la poésie à l’embryon, à l’intimité et à la langue maternelle. Ils sont rares, les grand poètes qui ont écrit dans une autre langue que leur langue maternelle. Là-dessus, il y a de drôles d’histoires : Paul Celan ne pouvait plus écrire en allemand car c’était la langue des bourreaux. Alors il s’est mis à écrire autrement, puis il y est revenu… Et c’était très compliqué. Apollinaire aussi… Il y en a, mais la majorité des grands poètes écrivent dans leur langue maternelle — et ce n’est pas pour rien. De la même manière : ce n’est pas pour rien que les grands poètes étaient aussi de grands traducteurs. Baudelaire en est un exemple. Il y a un lien évident entre la traduction et la poésie, sur la langue. Il y a pourtant bien plus de romanciers ou d’écrivains de théâtre qui n’écrivent pas dans leur langue maternelle. C’est quelque chose d’un peu plus extérieur, la littérature, alors qu’avec la poésie on est dans le ventre de sa mère ou dans l’armoire de Rimbaud : dans l’endroit de l’enfance pur, projeté dans un endroit d’abstraction extraordinaire. C’est en tout cas ainsi que je le ressens. Quand j’essaie d’écrire de la poésie — et j’ai essayé —, je sens que j’essaie d’écrire en français. C’est bizarre ; j’ai l’impression de ne pas avoir les bons objets. Je ne maîtrise pas assez bien l’arabe, mais si je me mettais à écrire de la poésie dans cette langue, j’aurais le sentiment d’une présence. Alors que ces questions ne surgissent jamais lorsque j’écris un roman ou une pièce de théâtre.

Chamoiseau explique son impossibilité à se dire poète par le fait que les hommes déplacés lors de la traite transatlantique durent se réinventer une langue quand ils entrèrent dans la cale des bateaux négriers. Il évoque une « genèse » créole. N’ayant pas cet « avant » en mémoire, la langue a été perdue. Cela vous parle ?

Lui se pose sur un plan historique. Césaire a écrit dans la langue de sa mère. C’est cette langue, celle de la maman, la langue de l’enfance, de l’enfant qui avant le mot entend la langue du quotidien, des courses et de la poubelle à descendre : l’enfant entend tout ça avant même de prononcer son premier mot. J’ai l’intuition qu’on arrive à la poésie par cette continuité nécessaire.

… Est-ce pour cela que vous vous tournez vers la peinture ?

Oui. C’est exactement comme le type qui devient aveugle et qui développe l’ouïe. La peinture est comme un déploiement de la perte de la langue. Je peins beaucoup. Mais c’est totalement secret car je ne montre rien du tout — et ça m’est important de le garder pour moi. Dans Seuls, c’est amusant de le faire sur scène ! et c’est toujours différent. Lorsque je le joue, je me dis : « J’ai quand même 48 ans et je patauge dans la peinture ! » Mais ça reste un paravent d’apparences par rapport à mon travail de théâtre. Qui me ramène aussi à l’exil. Quand je suis en train de peindre, je suis dans un endroit d’intimité et d’identité tellement puissant, qui ne correspond pas à l’idée que les gens se font de moi ; il y a un exil en double fond : vers l’arrière. C’est une sorte de cachette, la peinture.

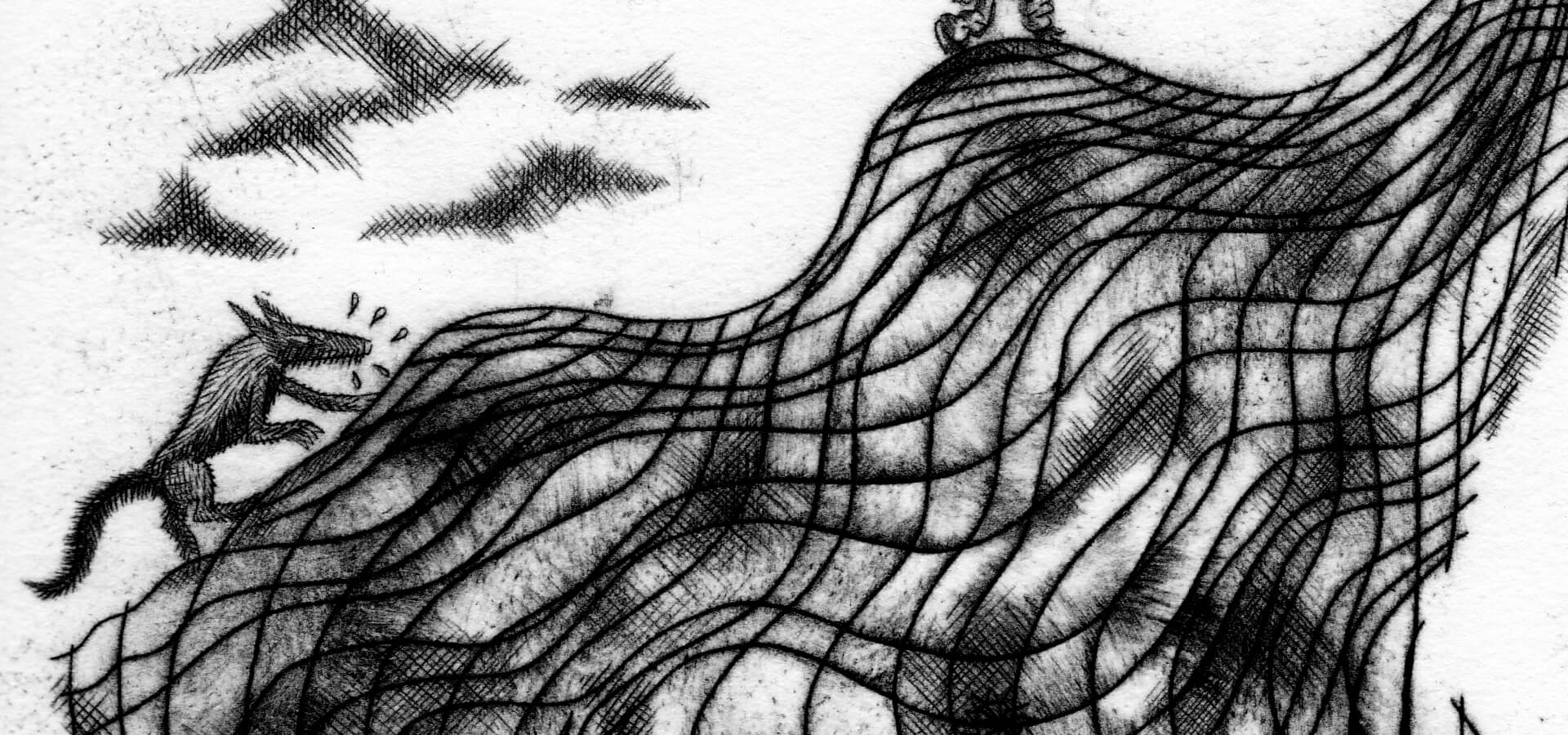

Toutes les illustrations sont de Popcube.

REBONDS

☰ Lire notre entretien avec Vincent Message : « Accomplir le projet inachevé des Lumières », juin 2016

☰ Lire notre entretien avec Mia Couto : « Les langues sont des entités vivantes », juin 2016

☰ Lire notre entretien avec Reza Afchar Naderi : « Ici, la poésie est coupée de l’homme », janvier 2016

☰ Lire notre entretien avec Jean-Pierre Siméon : « La poésie comme force d’objection radicale », décembre 2015

☰ Lire notre entretien avec Breyten Breytenbach : « On n’a pas nettoyé les caves de l’Histoire ! », juin 2015

☰ Lire notre entretien avec Tristan Cabral : « J’ai la chance de n’être pas dans le milieu soi-disant littéraire », mai 2015

☰ Lire notre entretien avec Olivier Rolin : « La littérature m’a permis de voir les multiples facettes de la réalité », février 2015