Traduction d’un article de Tribune pour Ballast

« Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu », rapportait en son temps le premier des quatre Évangiles — celui de Matthieu. Du christianisme au socialisme, il n’était donc qu’un pas à franchir. Le Britannique Gerrard Winstanley a fait, avec d’autres, office de trait d’union. Né au début du XVIIe siècle, ce protestant s’est inspiré du Nouveau Testament pour cofonder les Diggers en l’année 1649. En français, les Bêcheux. En rupture avec l’idéologie de la propriété individuelle, le groupe a prôné le partage des terres, l’expropriation des seigneurs et la construction d’une société démocratique et égalitaire. Les propriétaires terriens locaux ont, bien sûr, mis un terme à l’expérience. La révolution bolchevik gravera le nom de Winstanley sur un obélisque afin de saluer le précurseur qu’il a été, puis, au mitan des années 1960, un collectif anarchiste reprendra à son compte celui des Diggers aux États-Unis. L’historien John Gurney revient sur la diffusion de la pensée de Winstanley au sein du mouvement pour l’émancipation.

« L’aigle à deux têtes des Romanov est retiré de l’obélisque des jardins d’Alexandre et les noms des tsars sont effacés ; on inscrit à leur place les noms de dix-neuf grands penseurs révolutionnaires. »

Alors que la guerre civile s’intensifie en Russie, la construction de nouveaux monuments semble chaque jour une tâche plus difficile. Il s’avère que très peu d’entre eux seront achevés à temps pour les célébrations dudit anniversaire. Il paraît alors logique de réutiliser un monument plus ancien, quitte à susciter l’agacement des artistes et des sculpteurs de l’avant-garde moscovite. L’aigle à deux têtes des Romanov est retiré de l’obélisque des jardins d’Alexandre et les noms des tsars sont effacés ; on inscrit à leur place les noms de dix-neuf grands penseurs révolutionnaires. Comme on peut s’y attendre, ceux de Karl Marx et de Friedrich Engels figurent en tête de liste, mais le huitième nom est celui de « Uinstenli », ou Gerrard Winstanley (1609–1676), mieux connu comme le chef des Diggers anglais du XVIIe siècle. En avril 1649, ils avaient occupé des terrains en friche à St George’s Hill, dans le Surrey, et semé des panais, des carottes et des haricots ; ils avaient également déclaré qu’ils espéraient que la Terre deviendrait bientôt « un trésor commun pour tous, qui que l’on soit ».

Pourquoi Lénine et ses partisans choisissent-ils Winstanley comme l’un des penseurs dont les travaux ont pu contribuer à ouvrir la voie aux soulèvements massifs d’octobre 1917 ? Qu’est-ce qui fait entrer Winstanley dans ce Panthéon des grands révolutionnaires et peut tisser un lien, même ténu, entre les révolutions anglaise et russe ? À première vue, la mention de son nom peut dérouter. Winstanley n’a pas été particulièrement connu de son vivant, pas plus qu’il n’a été une figure dominante de son époque.

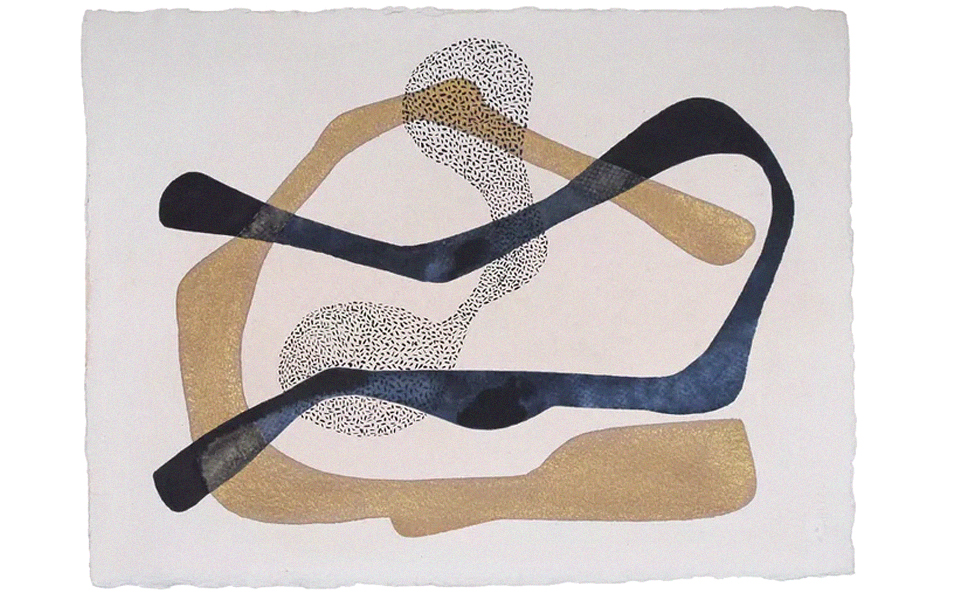

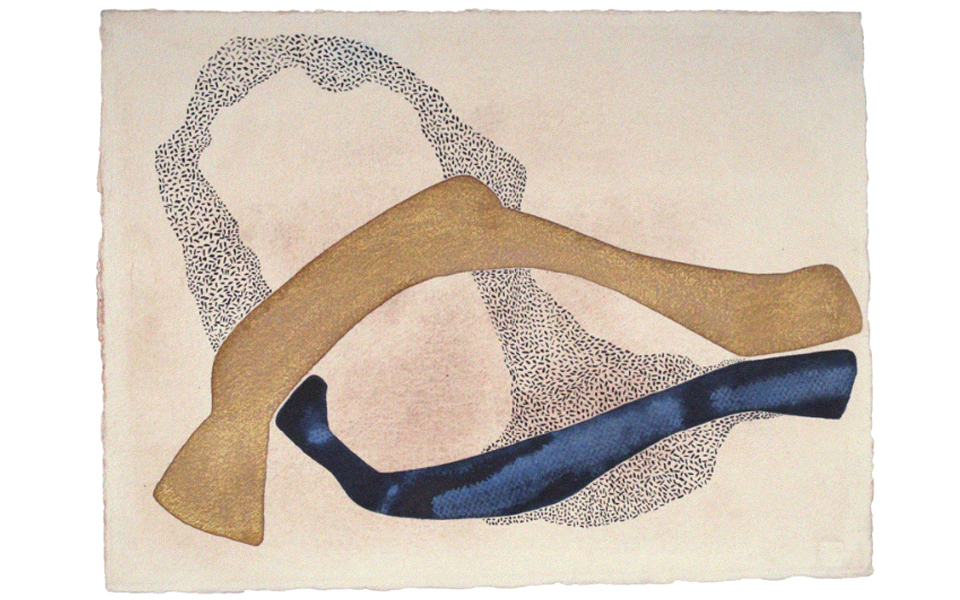

[Manisha Parekh, Tangled Foot, 2016]

Winstanley n’a guère milité publiquement que pendant quatre ans, de 1648 à 1652, tandis que les Diggers ont été actifs durant un peu plus d’un an, avant que leurs colonies du Surrey et d’ailleurs ne soient démantelées, leurs récoltes piétinées et leurs maisons incendiées. Au cours des deux siècles qui ont suivi la mort de Winstanley, ses écrits ne seront lus que par un petit nombre. Ce ne fut qu’aux alentours de 1890 que l’on connut mieux sa vie et ses œuvres, et que les socialistes redécouvrirent une figure qui semblait anticiper bon nombre de leurs propres convictions. Si les chartistes du milieu du siècle connaissaient et louaient le leader des Levellers [Niveleurs, en français, ndlr] John Lilburne, ils étaient passés à côté de Winstanley. La redécouverte de ses idées est arrivée très tardivement ; trop, même, pour Marx et Engels qui en ignoraient tout. Quant à William Morris, le socialiste anglais dont l’ouvrage News from Nowhere paraissait pourtant indiquer une connaissance des écrits de Winstanley, rien ne prouve qu’il en ait jamais lu un seul mot. Ce fut Eduard Bernstein qui, en 1895, fournit la première analyse systématique des pensées de Winstanley dans sa contribution aux Précurseurs du socialisme moderne de Karl Kautsky, permettant ainsi aux intellectuels marxistes d’en apprécier pour la première fois la portée.

« Il y avait un monde entre lui et les marxistes de la fin du XIXe siècle. On peut néanmoins comprendre que ces derniers se soient intéressés à Winstanley et aient vu en lui un précurseur, même lointain, de Marx. »

Winstanley a été un penseur religieux, un visionnaire fortement influencé par les écrits mystiques, particulièrement populaires parmi les personnages les plus radicaux de la Révolution anglaise. Son œuvre était largement imprégnée de citations bibliques et il partageait pleinement l’enthousiasme millénariste de l’époque. À bien des égards, il y avait un monde entre lui et les marxistes de la fin du XIXe siècle. On peut néanmoins comprendre que ces derniers se soient intéressés à Winstanley et aient vu en lui un précurseur, même lointain, de Marx. Les idées défendues par Winstanley avaient cela d’unique qu’il choisit d’utiliser le mot « Raison » à la place de « Dieu » ; qu’il insista sur ce qui avait corrompu la création dans son entier — la convoitise, la mise en compétition et les rapports (de pouvoir) instrumentalisés. Il a également anticipé un futur où beaucoup en viendraient à reconnaître ce qu’il y a de vertueux dans l’abandon de la propriété privée et dans le travail collectif.

Les marxistes pourraient trouver dans les écrits de Winstanley certaines des critiques les plus acerbes à l’encontre des relations sociales contemporaines qui furent rédigées par un auteur du XVIIe siècle. Ils pourraient aussi saluer la pertinence de son intuition, selon laquelle seule une transformation profonde de la société — portée par des individus bien informés, travaillant main dans la main — débarrasserait l’humanité de la souffrance et de l’exploitation. Tous les problèmes auxquels la Terre et la société devaient faire face étaient liés, semble-t-il, à l’essor de la propriété privée et des échanges monétaires ; la création d’une société sans argent et sans propriété était non seulement souhaitable, mais inévitable. La transformation à venir — la « restauration de toutes choses » — serait libératrice pour tous, riches comme pauvres.

[Manisha Parekh, Tangled Foot, 2016]

Pour les lecteurs de Marx de la fin du XIXe siècle, la vision de la « communauté » établie par Winstanley pouvait sembler cohérente avec leur compréhension du communisme, un mot tout juste inventé au cours de leur propre siècle. En lisant attentivement Winstanley, ils pouvaient également, comme Eduard Bernstein et Georgi Plekhanov, repérer des tentatives rudimentaires de formulation de concepts marxistes qui deviendraient familiers, tels que l’aliénation et la théorie de la valeur-travail. Il n’est pas étonnant que Bernstein, qui a tant œuvré pour faire connaître les écrits de Winstanley, ait décrit dès 1895 l’avance qu’avait ce dernier sur ses contemporains, et qu’il ait loué l’habileté avec laquelle celui-ci avait établi des liens entre les conditions sociales de son temps et leurs causes. L’attrait des marxistes pour Winstanley réside non seulement dans l’acuité de sa critique sociale, mais aussi dans sa reconnaissance de l’importance de la capacité d’agir de chacun et de l’auto-émancipation.

« Alors que certains radicaux préconisaient une assistance charitable pour les pauvres, Winstanley insistait pour que ce soient ces derniers qui prennent la responsabilité de la libération de leur fardeau. »

Comme de nombreux penseurs radicaux du XVIIe siècle, Winstanley affirmait sa préférence pour l’action plutôt que pour les discours. Mais alors que certains radicaux préconisaient une assistance charitable pour les pauvres, Winstanley insistait pour que ce soient ces derniers qui prennent la responsabilité de la libération de leur fardeau. C’est en travaillant la terre en commun et en refusant de travailler pour le compte d’autrui qu’ils pourraient marquer des changements sociaux imminents, et seraient à même de les accompagner. Les lecteurs marxistes de Winstanley, engagés dans les luttes politiques de leur époque, n’ont eu sans doute aucune difficulté à souscrire à l’observation de Winstanley selon laquelle « l’action est au cœur de la vie, et si vous n’agissez pas, vous ne faites rien ». Dans ses écrits religieux, on peut considérer que, là aussi, Winstanley est allé plus loin que nombre de ses contemporains. Son profond anticléricalisme était dirigé non seulement contre les institutions et le personnel de l’Église anglicane, mais aussi contre toutes les religions organisées, y compris les sectes radicales. Les marxistes rencontrant la pensée de Winstanley pour la première fois ont accueilli favorablement sa critique féroce des fonctions sociales de la religion, et celle d’une chrétienté uniquement tournée vers le salut individuel. Pour Winstanley, ce sont les actions ici-bas, plus que la promesse d’un salut futur, qui constituent l’essence de la vraie religion ; la question de l’existence du Ciel ou de l’Enfer l’intéresse donc moins.

Alors que la plupart des historiens associeraient aujourd’hui la posture religieuse de Winstanley à l’exemple extrême d’une croyance basée prioritairement sur les agissements, on comprend aisément pourquoi les marxistes du tournant du siècle ont pu le percevoir — ainsi que beaucoup de ses contemporains — comme un athée dans l’âme qui utilisait un langage religieux pour masquer des positions laïques. En cela, comme de tant d’autres manières, Winstanley a pu apparaître comme l’un des précurseurs les plus intéressants du socialisme scientifique moderne. Le véritable tableau est, bien sûr, plus complexe. Même dans les premières années qui ont suivi sa redécouverte populaire, l’attrait de Winstanley semble avoir été aussi grand pour les anarchistes et les libertaires que pour les marxistes orthodoxes.

[Manisha Parekh, Tangled Foot, 2016]

Dès 1899, le journaliste radical et militant agrarien1 Morrison Davidson décrivait Winstanley comme « notre Tolstoï du XVIIe siècle ». Il n’a été que le premier de ceux qui ont cherché à associer le Digger à une tradition anarchiste plutôt que marxiste. La lutte entre marxistes et anarchistes pour revendiquer l’héritage de Winstanley s’est poursuivie durant une grande partie du XXe siècle. Alors qu’à la fin des années 1940, les intellectuels du Parti communiste défendaient Winstanley en tant que matérialiste et partisan de l’action de l’État, George Woodcock l’identifia, dès 1944, comme le penseur qui avait anticipé l’idée de Kropotkine sur l’aide mutuelle « comme il anticipait l’anarchisme de tant d’autres manières ». George Orwell estimait lui aussi que la pensée de Winstanley « se rattache à l’anarchisme plutôt qu’au socialisme ».

« La lutte entre marxistes et anarchistes pour revendiquer l’héritage de Winstanley s’est poursuivie durant une grande partie du XXe siècle. »

Rapidement, les universitaires en sont également venus à le considérer comme une figure d’une importance particulière. L’intérêt académique croissant pour Winstanley, à l’époque moderne, est souvent associé, à juste titre, aux travaux du marxiste et historien d’Oxford Christopher Hill (1912–2003), dont la contribution à notre compréhension du phénomène Digger demeure pour le moins influente. Mais de nombreux autres historiens professionnels, aux opinions politiques très diverses, ont enrichi au fil des ans notre connaissance de la vie et des idées de Winstanley — comme l’ont fait d’éminents spécialistes en littérature, en théologie et en histoire du droit en politique. Des voix dissidentes se font encore entendre de temps à autre, et l’attention accordée par les universitaires aux Diggers ainsi qu’aux autres radicaux de la guerre civile est encore parfois qualifiée d’« extrêmement disproportionnée ». De tels commentaires peuvent sembler plutôt étranges et démodés aujourd’hui ; ils renvoient aux années 1950, lorsqu’il était encore possible d’étudier, au niveau universitaire, l’histoire britannique du milieu du XVIIe siècle sans jamais mentionner le nom de Winstanley. Mais il apparaît clairement que dans les cercles universitaires, l’intérêt pour Winstanley n’a jamais été l’apanage de la gauche. Les grands historiens de l’époque victorienne, S.R. Gardiner et C.H. Firth, ont tous deux prêté attention aux écrits de Winstanley, tandis que Perez Zagorin, qu’on ne pourrait en aucun cas qualifier de marxiste, pouvait dans les années 1950 dire de Winstanley qu’il était un « génie » et l’un « des plus éminents penseurs politiques de son temps ». Même le redoutable G.M. Trevelyan n’a pu s’empêcher de déclarer que Winstanley comptait parmi les « types les plus attrayants et les plus nobles jamais produits par notre île » et était une figure qui valait d’être sauvée de l’obscurité dans laquelle les préjugés du passé l’avaient scandaleusement jeté.

Winstanley était devenu écrivain et militant à la fin des années 1640, au lendemain des guerres civiles en Angleterre ; il ne peut être correctement compris que dans le contexte de la crise politique, économique et religieuse de l’après-guerre. La période de 1640 à 1660 — qui englobe la guerre civile entre le roi et le Parlement, la défaite et l’exécution de Charles Ier et les expériences de règne sans roi qui ont suivi — est le plus communément appelée aujourd’hui la Révolution anglaise. Christopher Hill a défendu l’idée que ces deux décennies ont été les témoins de la révolution bourgeoise la plus importante de l’Angleterre ; il a axé une grande partie de ses travaux sur la nature et la dynamique de cette révolution. Très tôt, cependant, il a également reconnu l’existence d’une révolution radicale inachevée, laquelle pourrait être placée à côté de celle qui avait réussi : celle, donc, que Winstanley a tenté de mener.

[Manisha Parekh, Tangled Foot, 2016]

Quand Hill en est venu à écrire son livre révolutionnaire Le Monde à l’envers, publié en 1972, son intérêt s’était résolument tourné vers cette « révolte au sein de la Révolution ». Parmi la multitude de figures radicales abordées dans le livre, Winstanley se démarquait comme le véritable héros, l’authentique révolutionnaire. Le Monde à l’envers a été réédité en livre de poche en 1975, ce qui a permis que les idées de Winstanley, issues de l’effervescence radicale des décennies révolutionnaires, atteignent un lectorat plus large que jamais. Les travaux de Winstanley eux-mêmes sont également devenus disponibles pour la première fois sous une forme relativement bon marché et accessible, via la réédition, par Hill, de son livre The Law of Freedom and Other Writings — ceci en 1973, chez Pelican Classics. Ces deux ouvrages ont eu une influence considérable, et c’est en partie à eux que l’on peut attribuer la renommée exceptionnelle dont Winstanley a fini par jouir. L’auteur-compositeur-interprète Leon Rosselson se souvient avoir été « rempli d’enthousiasme en découvrant Winstanley » dans Le Monde à l’envers ; après l’avoir lu et avoir fait d’autres recherches à son sujet, il a écrit sa chanson « The World Turned Upside Down : Part 2 », devenue, depuis, l’un des hymnes des manifestations les plus connus de ces dernières années. Les livres de Hill ont également été largement lus par les étudiants des nouvelles universités britanniques créées dans les années 1960 — où les idées radicales figuraient en bonne place dans les enseignements optionnels de la Révolution anglaise mis en place par des admirateurs et d’anciens étudiants de Hill — et à Oxford, où son influence est restée importante même après sa retraite.

« Ses idées comme ses succès sont désormais considérés comme particulièrement pertinents pour les militants modernes. »

À l’université de Sussex, qui s’est rapidement imposée comme un centre de premier plan pour les études sur la Révolution anglaise, deux étudiants issus de ces spécialités, dans les années 1970, auraient cherché à suivre l’exemple de Winstanley et seraient partis fonder leur propre communauté. C’est en dehors du milieu universitaire que les livres de Hill ont eu l’impact le plus direct et que l’intérêt pour Winstanley s’est développé le plus rapidement. Au cours des dernières décennies, Winstanley est devenu l’une des figures les plus célébrées de la période de la Révolution anglaise — peut-être plus célèbre encore aujourd’hui que les leaders des Levellers. Des pièces de théâtre, des séries télévisées, des romans, des chansons lui ont été consacrés, ainsi que Winstanley, un film important de Kevin Brownlow et Andrew Mollo [en 1975, ndlr]. Et les politiciens de gauche de le citer volontiers comme une figure inspirante.

Ses idées comme ses succès sont désormais considérés comme particulièrement pertinents pour les militants modernes et les Diggers sont l’un des groupes historiques auxquels ceux-ci sont les plus susceptibles de s’identifier. Des Haight-Ashbury Diggers des années 1960 aux Hyde Park Diggers et au Digger Action Movement britanniques, des militants pour la terre du XXIe siècle aux manifestants du G20 Meltdown, en passant par les activistes du mouvement Occupy, tous ces mouvements sociaux modernes font écho aux écrits de Winstanley. Nous ne savons pas comment les générations futures considéreront les Diggers, pas plus que nous ne savons si Winstanley restera l’objet d’éloges comme c’est le cas de nos jours dans la tradition radicale et révolutionnaire. Mais, pour le moment du moins, les paroles de la chanson de Leon Rosselson (dans la plus optimiste de ses nombreuses versions) tiennent bon : les Diggers « ont été dispersés — mais la vision persiste ».

Illustrations de bannière : Willi Baumeister

- Partisan du partage des terres entre ceux qui les cultivent.[↩]

REBONDS

☰ Lire notre article « Marx au vif de la Commune », Rosa Moussaoui, mars 2021

☰ Lire notre article « Orwell : faire front, puis la révolution », Elias Boisjean, novembre 2019

☰ Lire notre entretien avec Bernard Friot : « Je pratique à la fois christianisme et communisme », juin 2019

☰ Lire notre entretien : « Socialisme et Évangiles : quelles convergences ? », mars 2018

☰ Lire notre entretien avec Alain Gresh : « On peut être croyant et révolutionnaire », novembre 2016

☰ Lire notre article « S’inspirer des révoltes précapitalistes ? », François D’Agostino, novembre 2015